-

三峡水库蓄水后,库区水位抬升,水流变缓,水体更新缓慢,复氧能力和自净能力变差,造成水质恶化日趋严重[1].目前,库区主要支流水体总氮的平均质量浓度达到1.56 mg/L[2],其中已有22条支流出现不同程度的“水华”现象[3].面源污染被认为是三峡库区水环境不断恶化的重要原因[4].研究认为,库区水体52%的总氮均来自于农业径流污染[5].

三峡库区主要以农业生产为主,农田占整个库区的面积比例为44%,水稻作为三峡库区主要的粮食作物之一,在库区内广泛种植,其种植面积占库区粮食播种面积的26%[5].近年来,国内学者对三峡库区面源物质氮磷的变化规律及排放负荷进行了大量的研究[9-10].由于库区多为山地丘陵,土地利用空间分布格局复杂,不同作物种植对水体的养分浓度及排放均会产生不同的影响[11-12].已有研究发现[13]稻田种植面积比例对流域内径流水质有着显著的影响.稻田空间分布格局作为另一个可能影响径流水质的重要因素,在现有的研究中却鲜有涉及.目前,关于库区面源污染物质流失的定量化研究也多是基于单次暴雨径流或间断性采样[14-16],存在监测时间短和频率低等缺陷,在流域尺度上进行的高频连续监测研究则更少.因此,本研究选择三峡库区涪陵段王家沟小流域内两个稻田空间分布格局迥异的毗邻集水域,对每个子集水域汇出口的径流水进行连续1年、每日1次的高频采样监测,以准确掌握集水域内径流的氮素质量浓度动态变化及输出通量,对比分析稻田空间分布格局对径流氮素流失的影响,为三峡库区面源污染的防治提供科学依据.

全文HTML

-

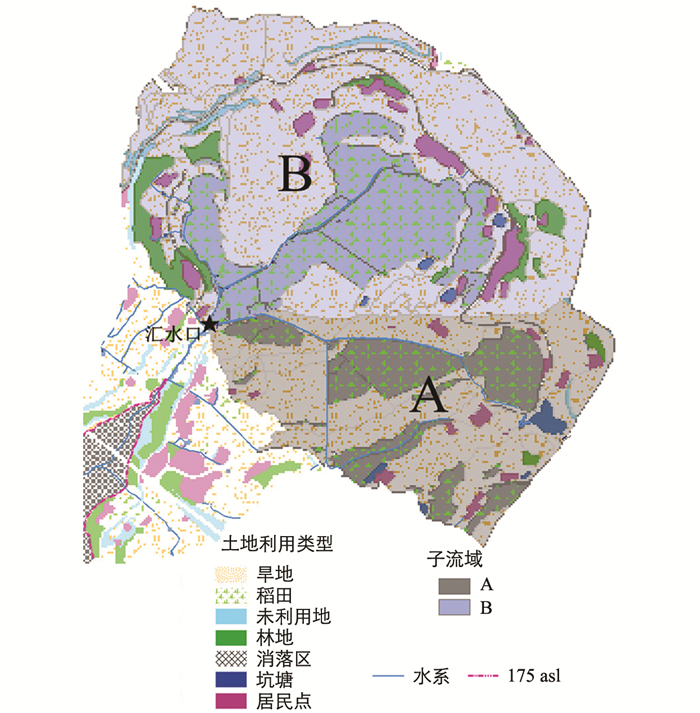

王家沟小流域位于重庆市涪陵区珍溪镇东部(29°54′N,107°27′E),地处长江北岸,上距涪陵城区30 km,下距丰都城46 km.属亚热带湿润季风气候,多年平均气温22.1 ℃,平均降雨量1 011 mm,四季降雨量分配以夏、秋两季居多.该处属低山丘陵地带,海拔高度为153~307 m.地势从东北部往西南部减缓并逐渐延伸至长江.流域内坡度都在40°以下,大部分区域都在20°以内,少数地区在20°~40°范围内变化.土壤为侏罗系蓬莱镇组棕紫色砂泥岩相发育的棕紫泥,pH值为5.6~8.1,养分除钾质量分数较高外,其余有机质、有效养分质量分数均为中等,但微量元素质量分数低,属中度缺乏.流域内分布有自然村落,无工矿企业,农业以人工耕作方式为主,主产水稻、玉米和榨菜.每年的土地利用方式和生产方式稳定,4月和5月上旬分别在旱地栽种玉米和水田栽种水稻,8月中旬收获;10月初所有农田都种植榨菜,次年2月底收获.流域除南部紧邻长江岸边有水流汇出口外,其余均被山脊所包围,可认为是一个“封闭”的集水区(图 1).流域内地表径流水主要来源于大气降水和浅层地下水.

土地结构通过项目组绘制的1 m数字高程模型和arcGIS的Hydrology tools对流域水文信息进行分析,通过现场踏勘结合1:1 000土地利用现状图的判读获得.小流域总面积72.3 hm2.根据沟渠水系分布特征可将该流域分为两个子集水域A和B,两个集水域的水系均起源于东部坡地,流经旱地和稻田,终至西部流域汇出口(图 1).由于相互毗邻,集水域A和B在气候、土壤类型、地形地貌和农田耕作管理方式上均相同.土地利用如表 1,主要为旱地和稻田,且面积比例相近,两者仅在稻田的空间分布格局上存在较大差异.其中,集水域A的稻田分布零散,集水域B的稻田连片集中在集水域底(末)端径流汇水口处.通过土地破碎度指数来反映土地利用空间结构的完整性和复杂性.破碎度越高,土地利用空间结构的完整性越低[17].按赖彦斌等[17]的方法用单位面积上的斑块数为度量,计算得出集水域A中稻田的破碎度指数(1.74) 远高于集水域B(0.19),说明集水域A中稻田分布格局的完整性远低于集水域B.

根据前期对当地农业生产调查,该流域共有495人,80%为常住居民.当地养殖主要为家庭散养生猪、鸡、鸭等,总体数量较少,无工矿企业.同时参考何仁江等[18]对该地区土壤氮的人为输入和自然输入情况汇总,得出不同集水域间单位面积农田土壤系统氮素收入的基本信息可知,不同集水域间氮收入情况基本一致.

-

分别在集水域A和B的径流汇出口(图 1) 安装自动采水仪(ISCO6712型,美国)和超声波水位流量计(LC-50型,中国)进行径流水样的采集和流量的记录.采样监测自2012年3月21日开始,至2013年3月20日结束.设置自动采水仪的程序,使其于每日4:00,12:00和20:00采集径流水并混合成一个样品,以此作为当天的代表性水样.自动采水仪的隔热基座内放置10 kg冰袋并定期更换,以便低温保存水样.每隔一定时间将水样带回实验室进行相关指标测定.此外,在小流域内还设有降雨采集装置,并结合当地气象站所提供数据,对每日的降雨量进行统计.

水样测定指标包括总氮(TN),硝态氮(NO3--N),铵态氮(NH4+-N)和亚硝态氮(NO2--N).一部分未过滤水样经碱性过硫酸钾密闭消化(121 ℃,30 min)后,采用紫外-可见分光亮度计于220 nm波长下比色测定TN.另一部分水样经0.2 μm醋酸纤维滤膜(日本东洋滤纸株式会社)过滤后,滤液用离子色谱仪(DX-120型)测定NO3--N,NH4+-N和NO2--N的质量浓度.

-

各集水域汇出口径流氮素的输出通量用此公式计算:

其中,L为集水域单位面积径流氮素的累积输出通量(kg/hm2),ci和Qi分别为第i日径流水样的氮素质量浓度(mg/L)和日径流量(m3),n为累积天数,S为集水域面积(hm2).因每季作物收获后的休闲期较短,将它们分别归并入前一作物季一起计算当季的氮素输出通量(即3月底至9月中旬为水稻-玉米季,9月底至次年3月中旬为榨菜季).

1.1. 研究流域概况

1.2. 样品采集与测定

1.3. 径流氮素输出通量计算

-

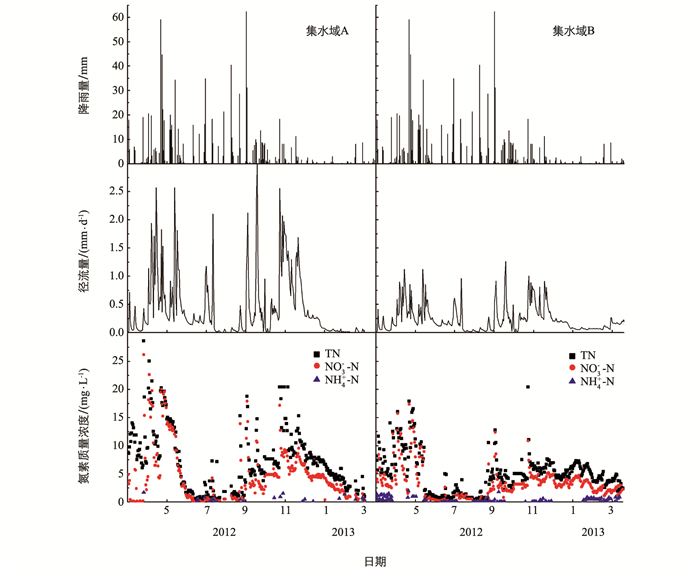

王家沟小流域在研究期间的降雨量和流域出口径流变化情况如图 2.年降雨量为970 mm,其中,水稻/玉米季的降雨量占总降雨量的79.2%,榨菜季占20.8%.相应地,两个集水域在水稻/玉米季的径流量均高于榨菜季(图 2).就全年而言,集水域A汇出口累积年径流量为143 mm(相当于1 431 m3/hm2,占年降雨量的14.8%;集水域B汇出口累积年径流量为84mm(相当于840 m3/hm2,占年降雨量的8.7%.对比两个集水域,集水域A在大多数日期的径流深都相应地高于集水域B(图 2).

-

两个集水域径流TN和NO3--N的质量浓度随时间波动较大,NH4+-N质量浓度则一直保持在较低的水平(图 2). NO2--N质量浓度在多数日期均低于检测限,故在此处不予考虑.在4-5月份的水稻/玉米播种初期和10-11月份的榨菜种植初期,因当地农田施肥活动,集水域A和B汇出口径流TN和NO3--N表现出较高的质量浓度值(图 2).另外,在水稻/玉米收获后的9月初期也观测到较高的径流氮素质量浓度,这可能是由于7-8月份持续的高温与干旱使土壤积累了较多的矿化氮[19],并随着9月初期降雨的恢复被冲刷出来所致.

同一集水域在不同作物种植季中径流TN,NO3--N和NH4+-N均值差异不大,集水域A和B在榨菜季TN质量浓度均值仅比水稻/玉米季高出3.0%和6.3%(表 2).相反,同一种植季集水域A径流中TN和NO3--N均值却分别比集水域B高48%~53%和39%~60%,NH4+-N的均值相近(表 2).显著性分析结果表明,除NH4+-N外,集水域A径流TN和NO3--N的年均质量浓度都显著高于集水域B(p<0.01). Pearson相关性分析表明,两集水域的TN质量浓度均与NO3--N质量浓度呈极显著正相关(r=0.88~0.94,p<0.01).

-

表 3反映了各集水域在不同作物种植季的累积径流量及氮素输出通量.集水域A和B单位面积径流量存在明显差异,前者累积年径流量为1 431 m3/hm2,显著高于后者(840 m3/hm2).相应地,集水域A径流中TN,NO3--N和NH4+-N的年输出通量分别为16.10 kg/hm2,11.55 kg/hm2和0.07 kg/hm2,集水域B分别为5.21 kg/hm2,3.60 kg/hm2和0.07 kg/hm2.除NH4+-N的输出通量相差不大外,集水域A径流TN和NO3--N的年输出通量均明显高于集水域B.

对比不同作物种植季,两个集水域在水稻/玉米季径流中TN和NO3--N的输出通量均略高于榨菜季.水稻/玉米季径流TN输出通量占全年的55%~59%,榨菜季占全年的41%~45%.不同作物生长季径流氮素输出均以NO3--N为主,约占TN输出的60%~81%,而NH4+-N仅占0.3%~1.6%.

2.1. 降雨量及流域汇出口径流量

2.2. 流域汇出口径流氮素质量浓度的动态变化

2.3. 流域累积径流量和氮素输出通量

-

研究表明,流域内不同的土地利用方式及其面积比例会直接影响径流水体氮素质量浓度及其输出通量.朱继业等[20]发现太湖地区小流域内玉米-油菜轮作和蔬菜种植条件下的坡地地表径流氮素流失量远高于竹园和板栗园.杨金玲等[21]对亚热带低山丘陵地区7个不同土地利用结构的子流域地表径流水质的监测结果表明,氮素径流输出通量随林地面积比例增加而减少,但与旱地面积比例相关.同样地,稻田面积比例不同也会对径流水质造成显著影响[22-23].据宋立方等[13]研究发现,由于稻田土壤的犁底层限制了氮磷养分向深层土壤的渗漏,促使养分通过地表径流而流失,即稻田面积比例越大,氮素流失量越高.与之相反,张志剑等[24]研究表明,若稻田1周之内未发生田面径流,则田间循环用水中氮磷养分的外排将会得到较大的减轻,即随着稻田面积比例增大,氮素等养分流失量会随之减少.综合众多研究发现,水稻田具有特殊的双重性质:一方面,水稻的生长往往会施用大量的化肥农药,造成养分流失,稻田本身是一个潜在的污染源;但另一方面,稻田由于有田埂在四周围护,水稻生长期内田面被水层覆盖,水稻和其他水生植物、水生动物及微生物共同生长,形成了具有独特生物多样性的特殊人工湿地系统.稻田湿地系统的存在,既能对径流水产生一定的拦截,减少径流量的输出,又能通过其中植物和其他生物的吸收、挥发、氨化、硝化、反硝化以及基质吸附等作用对径流氮磷等养分进行有效地消纳[21, 25].再则,正因为田埂的围护,导致稻田只有在特大暴雨或者足够大的雨量才能使水层溢出产生径流.这种径流只是机会性的发生,次数少,强度小,并不能产生严重的面源污染[26].因此,水稻土以及稻田系统其实是一种环境友好、生态健康的人工湿地生态系统,该结论已得到国内外学者研究实践证实[27-28].稻田作为一种重要且特殊的人工湿地系统,通常会从两个方面对径流养分流失造成影响:一是稻田淹水后类似于蓄水池,能对径流水产生拦截作用,减少径流量的输出[18];其次,稻田能将径流水中的养分和悬浮泥粒阻拦下来,部分水溶性养分离子也会随着悬浮泥粒沉淀或被植物根系吸附[29-30].此外,当尿素等氮肥施入淹水的稻田后,在缺氧的条件下经反硝化生成氮氧化物和氮气,减少TN质量分数[31].

本研究中两个集水域间稻田面积比例相近,加之两者地理位置毗邻,气候、土壤类型、地形地貌和农田耕作管理方式相同.根据前期对当地农业生产资料调查以及参考何仁江等[18]对该地区不同作物种植季农田施肥情况研究显示,集水域A单位面积土壤系统化肥年收入总量(544 kg/hm2)和集水域B(531 kg/hm2)相近,这意味着两个集水域间潜在的氮素流失风险理应相同.然而,集水域A径流中实际径流氮输出通量却均显著高于集水域B,这可能是由两个集水域在稻田空间分布格局上存在的差异引起的.这两个集水域在稻田空间分布格局主要存在以下两点不同:① 稻田破碎度指数不同.集水域A中稻田破碎度指数(1.74) 远高于集水域B(0.19),说明前者稻田面积分布较后者相对零散,即集水域A对径流的拦截以及氮素的净化作用也不如集水域B系统和完善;② 稻田位置分布差异. Basnyat等[32]研究发现,污染源和受纳水体之间的距离也是影响污染物迁移的重要因素之一. “汇”景观类型在距离上更靠近流域出口,则对养分的净化拦截作用愈加显著[33].本研究中,集水域B中稻田大多沿着沟渠两侧分布,且成片集中在集水域下端地势平坦处,距离流域出口较近,这对径流水体的拦截和净化作用更加显著.综上所述,稻田这种类似“汇”型的景观单元分布结构可以有效地促进地表径流的渗入、减少径流流量以及通过土壤基质吸附、沉淀以及反硝化作用等途径明显减少氮素等养分向下游方向迁移.因此,两个集水域稻田空间分布格局上存在的差异,最终导致集水域B的径流量和氮素输出通量均显著低于集水域A.

-

本研究选择的两个集水域地理位置毗邻,气候、土壤类型、地形地貌和农田耕作管理方式相同,稻田面积比例和单位面积土地施肥量相近,其中稻田破碎度低且成片集中在底端的集水域流域径流量和氮素输出通量显著较低,说明这种空间格局分布对径流水体的拦截和净化作用更加系统和完善.因此,合理配置农业土地空间格局可能对三峡库区面源污染的控制起到事半功倍的效果.

下载:

下载: