-

四川凉山彝族自治州是我国最大的彝族聚居地, 是“内地边疆”的典型代表, 有着复杂多变的族际互动关系, 凉山州彝区拥有着语言文化等方面的壁垒.因此, 在凉山土生土长一二十载的彝族青少年本身具有独特的彝族文化和生活环境, 且有着不同的人格特征和心理特点.汉族文化是内地汉区的主流文化, 在社会上占主导地位, 少数族群大学生因其母文化与汉族主流文化的冲击和摩擦容易产生文化疏离感, 同时他们还面临着学习、经济、人际关系等方面的压力.来自凉山彝族地区在汉区高校读大学的彝族学生, 也面临着同样的境况, 他们的社会适应值得关注.社会适应是个体在与社会环境的交互作用过程中, 通过顺应、调控和改变环境, 最终达到与社会环境保持和谐与平衡的状态[1], 具有调节、发展、支持和动力功能, 是个体健康的一个重要指标[2].

大学阶段是个体社会角色和身份认同发展的关键期, 并且对于他们来说, 族群身份及其认同在大学环境下尤其凸显.族群认同是个体对自己族群归属的认知和情感依附.对所属族群的认同能够为个体提供归属感、自豪感等积极的情感体验, 具有自我保护作用.已有研究发现, 族群认同可以缓解歧视、压力等不利因素带来的困扰, 从而对个体良好的社会适应起到保护作用[3].以我国蒙古族、回族和维吾尔族大学生为被试的研究也发现, 个体的族群认同与其社会适应水平呈正相关[4].

群体成员身份是形成自我概念的主要来源之一, 因此当个体对所属族群有积极感知时, 其自尊会得到提升.社会认同理论认为, 拥有强烈族群认同的个体对其族群有着积极的情感、对其族群身份有着充分的接纳和认可、对自己有着积极的整体评价和自尊.另外, 与主流族群成员相比, 少数民族族群成员会体验到更多自我效能的威胁感, 这使他们对自尊的需求更加强烈, 族群认同成为他们应对不公平待遇的力量源泉从而促进自尊水平的提升[5].此外, 自尊被认为是影响个体社会适应的核心因素, 是个体社会行为的主要动力, 也是反映个体社会适应状态的重要指标[6].研究表明, 与低自尊者相比, 高自尊者自我调控和情绪调节能力更强, 心理弹性和复原力更高[7]、人际关系更良好[8].

族群认同、自尊和社会适应两两之间有着紧密联系.但是, 当前学界鲜有对三者之间的内部联系进行考察.已有研究表明, 人格和社会支持是促进社会适应的重要影响因素[9], 个体在面临应激、压力或困境时, 其内在的人格特质会进行应对与评估, 调动各种社会支持的资源进行危机处理, 促进其良好的心理适应.由此可见, 自尊和族群认同分别作为个体内在人格特质和外在的社会支持资源, 共同对社会适应产生着影响.自尊恐惧管理理论进一步指出, 自尊是个体适应社会文化环境的心理机制, 是行为的中介, 它影响着人与环境的关系, 也影响着人际交往时的积极性与主动性.因此, 可以推测自尊在族群认同与社会适应之间起着中介作用.为此, 本研究以四川凉山籍彝族大学生的族群认同对其社会适应的影响, 进一步分析自尊在其中的作用.研究提出如下假设: ①族群认同对自尊和社会适应有正向预测作用;②自尊对其社会适应性具有正向预测作用;③族群认同通过自尊影响社会适应, 自尊起到中介作用.

全文HTML

-

采用随机抽样法, 在四川汉区7所高校大一到大三的学生中随机抽取共1 000名凉山籍彝族(身份证上的民族为彝族的)大学生被试, 由研究者统一指导语进行集体施测.要求被试仔细阅读指导语, 然后按要求填答问卷, 最后获得有效问卷958份.其中, 民族院校380(40%)人, 非民族院校578(60%)人;男生416人(43%), 女生542(57%)人;大专305(32%)人, 本科653(68%)人;城市136(14%)人, 农村822(86%)人;大一430(45%)人, 大二342(36%)人, 大三186(19%)人;年龄跨度为17~23岁, 平均年龄为21.11(SD=1.52)岁.

-

采用自编的彝族大学生族群认同问卷.通过开放式问卷调查, 以扎根理论为基础, 经历初始编码、聚焦编码和理论编码3个过程, 提炼出彝族大学生的族群认同结构;在此基础上结合专家建议、小组讨论和已有问卷的参考(MEIM-R: Multigroup Ethnic Identity Measure-Revised)[10]编制彝族大学生族群认同初始问卷;随后收集数据, 并进行项目分析、奇数部分数据进行探索性因素分析和偶数部分数据进行验证性因素分析, 删除初始问卷中不恰当的题项, 最终形成正式的彝族大学生族群认同问卷.该问卷共有15题, 包括探索(是一种认知活动或者过程, 表达的是对所属族群有关的一切因素的觉察、知觉和关注.例如: “我常做有助于更好了解彝族背景的事”)、承诺(是对所属族群独特性的认知, 并对族群身份的确认、承认和接纳.例如: “我觉得彝族人有自己独特的特点”、“如果有人问我的民族身份, 我会直截了当告诉对方我是彝族”)和归属感(是个体归属于所属族群时拥有的整体情感体验, 包括族群隶属感、族群自豪感和族群责任感.例如: “彝族常使我感到温暖”、“彝族让我感到自豪”、“我对彝族有一颗强烈的民族责任心”) 3个维度, 采用Likert 5点计分(从“1=完全不符合”到“5=完全符合”), 得分越高表明族群认同程度越高.本研究的Cronbach’s α系数为0.91, 3个维度间的相关在0.55~0.59之间, 3个维度各自总分与族群认同总分之间的相关在0.77~0.88之间, 三因素模型拟合指数良好, 拟合指数为χ2=223.90, df=87.00, χ2/df(卡方自由度比值)=2.57, CFI(comparative fit inder, 比较拟合指数)=0.96, TLI=0.94, RMSEA(Root Mean Squara Error of Approximation, 近似误差均方根)=0.05, 表明该问卷具有良好的信度和效度.

-

采用Rosenberg自尊问卷, 共10道题目.采用Likert 4点计分(从“1=非常符合”到“4=很不符合”), 其中3, 5, 8, 9, 10题为反向记分题.另外, 由于量表第8题存在中西方文化差异, 删除第8题[11], 总分越高表明自尊水平越高.本研究的Cronbach’s α系数为0.78.为减少测量误差, 采用随机法打包成3个项目包[12].

-

采用邹泓等[13]修订的“青少年社会适应状况评估问卷”, 共50道题目, 包括自我适应、人际适应、行为适应和环境适应4个领域, 以及积极适应和消极适应2种功能状态, 共8个维度, 分别为自我肯定、自我烦扰、亲社会倾向、社会疏离、行事效率、违规行为、积极应对和消极退缩. Likert 5点计分(从“1=完全不符合”到“5=非常符合”), 其中41和43题为反向积分题.本研究总问卷的Cronbach’s α系数为0.78, 积极适应的Cronbach’s α系数为0.91, 消极适应的Cronbach’s α系数为0.88, 8个维度的Cronbach’s α系数介于0.70~0.86之间.

-

采用SPSS 21.0和Mplus 7.0进行数据处理和统计分析, 主要包括: ①对族群认同、自尊及社会适应的性别差异进行独立样本t检验;③对族群认同、自尊及社会适应进行相关分析;③用结构方程模型检验自尊在族群认同与社会适应之间所起的中介作用.由于本研究中均为自我报告, 可能存在共同方法偏差.采用Harman单因素检验对共同方法偏差进行检验, 设定公因子数为1, 结果表明因子的变异解释率为19.33%, 小于40%, 说明共同方法偏差不严重.

1.1. 样本介绍

1.2. 研究工具

1.2.1. 彝族大学生族群认同问卷

1.2.2. 自尊问卷

1.2.3. 青少年社会适应状况评估问卷

1.3. 实测及数据处理

-

使用独立样本t检验分别对族群认同、自尊和社会适应8个维度的性别进行差异显著性检验, 结果表明族群认同和社会适应的自我肯定、自我烦扰、社会疏离、行事效率、积极应对这5个维度在性别上不存在显著性差异, 自尊和社会适应的亲社会倾向、违规行为及消极退缩这3个维度在性别上存在显著性差异.女生的自尊水平显著低于男生的自尊水平(t=4.83, p<0.01, d=0.32);女生的亲社会倾向显著高于男生的亲社会倾向(t=-3.27, p<0.01, d=0.21);女生的消极退缩水平高于男生的消极退缩水平(t=-4.09, p<0.01, d=0.28);女生的违规行为水平显著低于男生违规行为水平(t=6.58, p<0.01, d=0.43)(表 1).

-

使用皮尔逊积差相关分析, 结果显示除了族群认同与消极退缩、亲社会倾向与消极退缩之间相关不显著外, 族群认同与自尊和社会适应各维度的相关显著(表 2).

-

在相关分析的基础上, 采用温忠麟等[14]提出的中介效应检验方法, 应用Mplus 7.0软件中的Bootstrap程序对自尊进行中介效应检验.重复随机抽样的方法在原始数据(n=958)中抽取1 000个Bootstrap样本, 形成一个近似抽样分布, 计算出中介95%的置信区间(confidence interval, CI), 如果没有包括0, 表明中介效应显著.检验彝族大学生的自尊在族群认同和社会适应之间的中介作用.

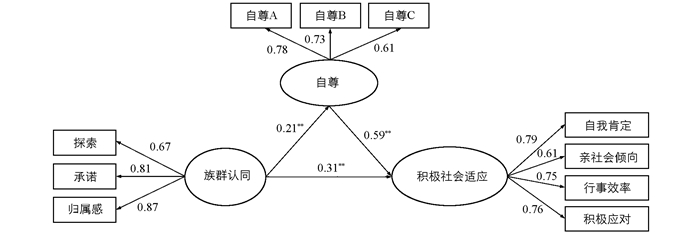

在图 1中, 拟合指标良好(χ2=242.92, df=32, χ2/df=7.59, RMSEA=0.08, CFI=0.94, TLI=0.92), 族群认同显著预测自尊(β=0.21, p<0.01)和积极社会适应(β=0.31, p<0.01), 自尊显著预测积极社会适应(β=0.59, p<0.01).自尊在族群认同对积极社会适应的影响过程中起部分中介作用, 中介效应为0.21×0.59=0.13, 95% CI [0.055, 0.174], 置信区间不包含0, 表明中介效应显著, 中介效应占总效应的28.74%.

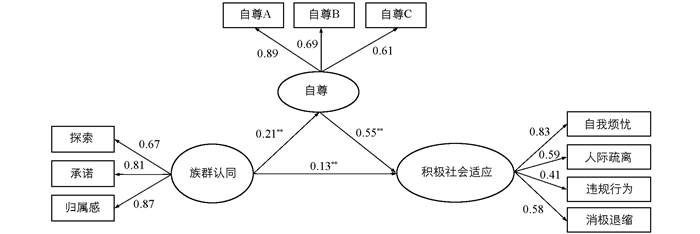

在图 2中, 拟合指标良好(χ2=259.07, df=32, χ2/df=8.09, RMSEA=0.08, CFI=0.92, TLI=0.90), 族群认同显著预测自尊(β=0.21, p<0.01)和消极社会适应(β=-0.13, p<0.01), 自尊显著预测消极社会适应(β=-0.55, p<0.01).自尊在族群认同对消极社会适应的影响过程中起部分中介作用, 0.21×0.55=-0.11, 95% CI [-0.183, -0.052], 中介效应显著, 中介效应占总效应的45.93%.

2.1. 彝族大学生族群认同、自尊和社会适应的性别差异

2.2. 彝族大学生族群认同、自尊和社会适应的相关分析

2.3. 彝族大学生的自尊在族群认同和社会适应之间的中介效应检验

-

研究结果显示, 族群认同在性别上无显著差异, 自尊存在显著的性别差异.彝族女大学生的自尊水平显著低于彝族男大学生的自尊水平, 与以往的研究结论相一致, 陈学洪等[15]认为这可能与传统观念有关.

在社会适应上, 彝族大学生在亲社会倾向、消极退缩和违规行为上有显著性别差异, 其他维度上无显著性别差异.女生的亲社会倾向显著高于男生的亲社会倾向, 这一研究结果与程玉洁等的研究结论一致[16].他们认为这一结果可能与两性的身心特点及社会普遍存在的性别角色标准有关.相比而言, 男性显得更独立和内敛, 女性更温暖和善解人意, 这使得女生能够更有效地化解人际关系中出现的障碍, 从而促进他们积极人际适应的发展.女生的消极退缩水平显著高于男生的消极退缩水平, 女生的违规行为水平显著低于男生违规行为水平, 这一研究结果与聂衍刚等的研究结果一致[17].他们认为这可能是由于男生社会活动、外在适应方面的能力更强.我国传统的观念向来要求男生要坚强、阳刚, 女生要矜持、柔弱;因此男生的行为更为外向、激进和不受约束, 也就容易出现一些违规行为.

-

族群认同与自尊的相关分析结果表明, 彝族大学生的族群认同与其自尊之间呈显著正相关, 这与王恩界等的研究结果相一致[18].他们认为族群认同水平可以正向预测个体的自尊水平, 积极的族群认同会使个体产生强烈的情绪与情感体验, 这种体验被逐步整合到自我概念之中, 提高个体对自身的接受程度及自我评价.

自尊与积极社会适应(消极社会适应)各维度有显著的正(负)相关, 这与郝振等已有研究一致[19].他们认为高自尊的个体能够很好地缓解不利环境带来的压力, 在困境中保持轻松愉快的心情, 对其良好社会适应起到保护性的作用.因此, 高自尊对个体的良好社会适应有显著的正向预测作用, 而对消极的社会适应则有着显著的负向预测作用.

研究结果基本支持假设, 族群认同与积极社会适应各维度呈显著正相关, 与消极社会适应各维度(除了消极退缩)呈显著负相关.具体来讲, 族群认同水平越高, 彝族大学生的自我肯定、亲社会倾向、积极应对和行事效率水平更高, 而自我烦扰、人际疏离、违规行为水平越低, 族群认同与消极退缩之间的相关不显著.这与张文娟等的研究结果一致[20].他们认为族群认同为个体提供共同意义感和社会支持, 保护个体免受孤独、歧视等负面影响.另外, 他们的研究还发现父母的支持对青少年自我肯定、自我烦扰、亲社会倾向、人际疏离、行事效率和积极应对的影响较大.本研究则发现族群认同对彝族大学生的自我肯定、自我烦扰、亲社会倾向、人际疏离、行事效率、违规行为和积极应对的影响较大, 这进一步印证了不同的社会支持来源对青少年社会适应产生不同的影响.

-

青少年的社会适应是人格与社会性发展领域最为重要的研究主题之一[21].本研究通过对彝族大学生社会适应的研究发现, 自尊在族群认同与社会适应之间起显著的部分中介作用, 中介效应占总效应的28.74%(积极社会适应)、45.93%(消极社会适应).这表明, 彝族大学生的自尊是族群认同和社会适应之间一个重要的中介变量, 族群认同不但直接影响社会适应, 还会通过自尊对社会适应产生间接的影响.这提示我们, 族群认同是影响社会适应的又一重要变量, 族群认同水平高的个体更倾向于拥有积极的社会适应, 这也为凉山籍彝族大学生建立积极社会适应提供了新的视角和方法.族群认同水平越高的个体不仅拥有更高的自尊, 还具备良好的社会适应.具体到本研究中, 高族群认同水平的彝族大学生, 会更懂得尊重自己和他人, 并进而获得良好的社会适应.不过, 有研究发现, 自尊与社会适应的关系可能是相互依存、互为因果的[21], 即自尊可以影响社会适应, 社会适应也可以反过来影响自尊.因此, 以后的研究还可以进一步考察社会适应对自尊的反向作用.总之, 建构良好的族群认同, 对于彝族大学生自尊水平的提高, 进而促进良好的社会适应具有积极意义和重要价值.

3.1. 彝族大学生族群认同、自尊和社会适应的性别差异

3.2. 彝族大学生族群认同、自尊与社会适应的相关

3.3. 彝族大学生自尊在族群认同与社会适应间的中介作用

-

1) 彝族大学生族群认同能够显著正向预测自尊和积极社会适应, 显著负向预测消极社会适应;

2) 彝族大学生自尊在族群认同对社会适应的影响过程中起部分中介作用.

下载:

下载: