-

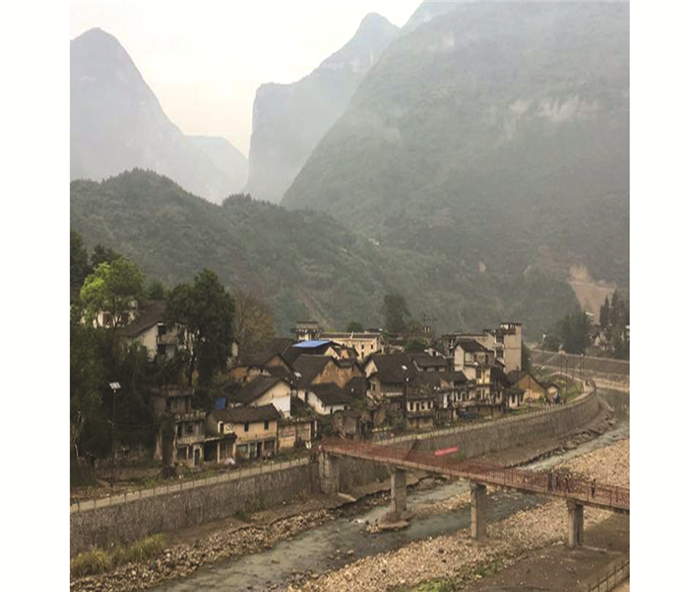

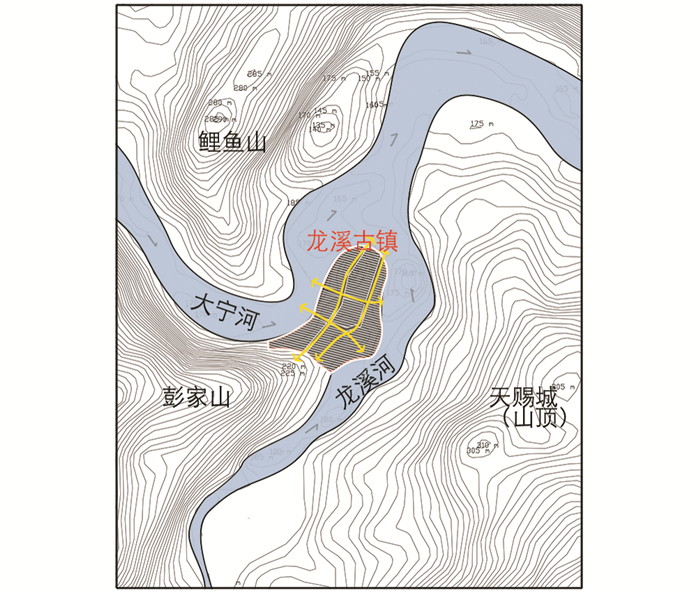

龙溪古镇位于重庆市巫山县,古镇核心区面积5.13 hm2,现居人口300人左右,枕山面水,是大宁河与其支流龙溪河交界的典型半岛型古镇,2014年被列入“第三批中国传统村落”.秦汉时期引盐泉至大昌,龙溪为客商驿站;明末及清中期,“湖广填四川”的移民经大宁河盐道入蜀,在沿江平坝等地复垦,形成了龙溪古镇等代表性邑镇[1].龙溪古镇是大宁河流域保留最为完整的古镇,空间形式丰富多样,空间结构完整,具有渝东北地域特性.

全文HTML

-

川渝地区的古镇研究开始于20世纪40年代,以刘敦桢为代表的学者们对西南民居进行了大量的田野调查,这一时期的研究重点集中于传统建筑与民居形制的测绘[2],为川渝传统村镇的后续研究提供了宝贵资料;20世纪60年代后,随着文物保护制度的建立,学者开始从历史遗产保护入手,提出了包括保护古镇风貌、空间整治等保护原则[3],李和平等川渝学者利用自身的地域优势,对川渝地区历史建成环境保护规划与制度优化[4]进行了深入研究;20世纪80年代以后,西方国家的规划思想开始传入我国,“空间环境”在国内逐渐引起重视,学者们开始从城市规划学的角度,利用结构主义、符号学等理论,对传统村镇的公共空间形态及其整体空间格局进行研究[5],川渝地区以赵万民为代表,对川渝地区传统场镇的空间格局[6]、川渝传统城镇的公共空间特征进行了详细解读[7].在公共空间的研究方法上,常用GIS空间分析技术法[8]、空间句法[9]和引力模型法[10]等对其进行空间形态要素分析或量化分析,笔者引入景观图式语言的分析方法,能更加直观地表示空间形态的平面特征及空间组成的逻辑过程,便于有针对性地提出古镇公共空间的保护建议.

-

景观图式语言是将景观的语言研究和景观的图式化研究结合起来的一种新的研究体系,是运用图形的表达方式将景观空间抽象化,利用语言的组织结构和组织逻辑,揭示景观由景观要素、空间单元、空间组合到整体景观格局的形成过程[11].景观的图式语言由景观空间语汇与景观空间语法构成,景观空间语汇包括“字、词、词组”,分别对应景观要素、基本空间单元、组合空间,而景观空间语法则包括形成基本景观空间或复合空间的词法及形成整体景观的句法[12].

笔者根据公共空间的二维形态属性将龙溪古镇公共空间分为线型空间、类方型块状空间及自由型块状空间3个类型,将基本空间单元的构成要素归纳为“字”,各类型基本空间单元归纳为由“字”组成的“词”,不同类型的复杂组合空间归纳为“词组”,对龙溪古镇公共空间语汇进行图式化转换,在此基础上,探究其语汇、空间组合方式(词法)及公共空间整体关系(句法)的特征.

1.1. 研究现状

1.2. 景观图式语言的逻辑体系

-

龙溪古镇公共空间整体具有较强的结构性又具有明显的解构性、研究区域具有丰富的历史文化背景、人类活动对古镇公共空间影响强烈、具有丰富典型的平面形态,符合图式语言原型选取标准,因此截取视角海拔高度200~500 m的遥感图像作为图式原型.

-

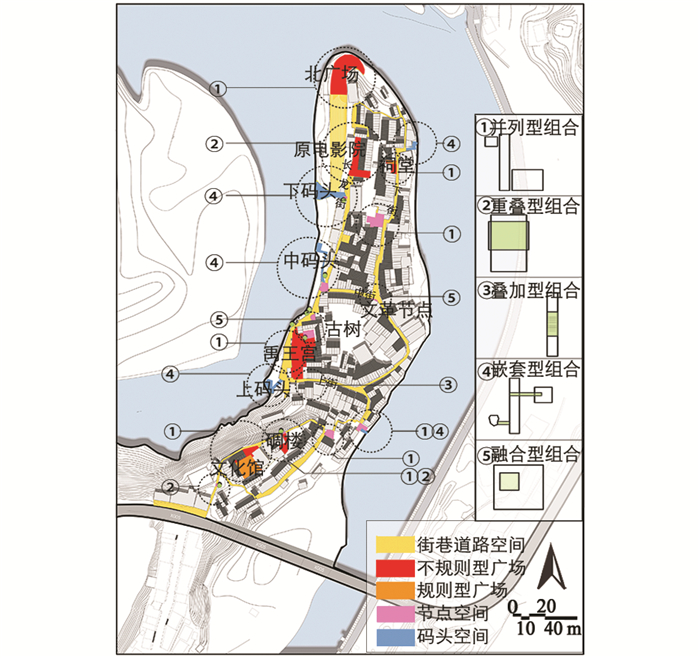

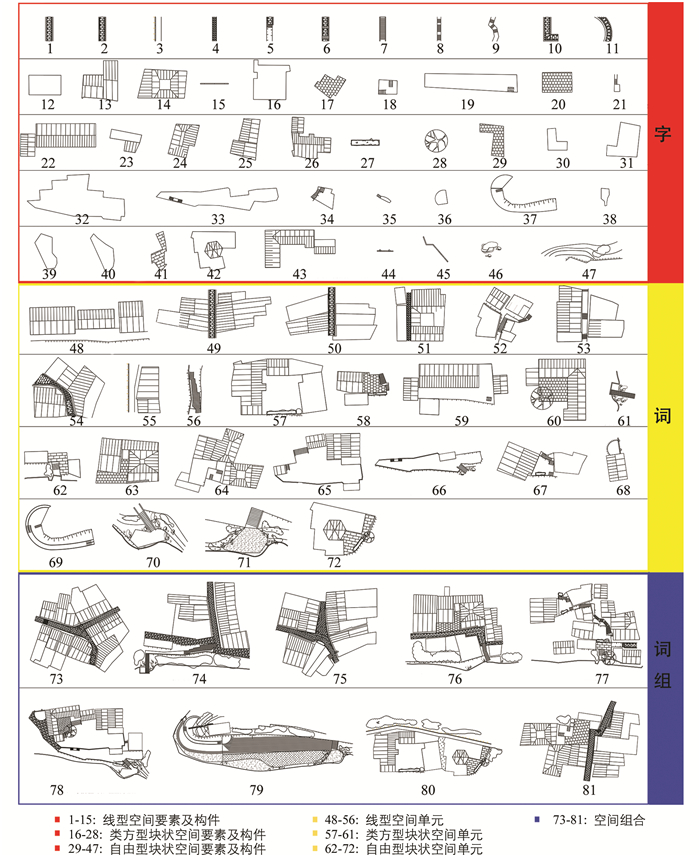

经对高清遥感卫星图、地形图及古镇现场调研情况分析总结,将龙溪古镇3种类型公共空间的图式语言语汇总结如下81种图式(图 1). “字”层面包括线型空间图式15种(图 1:1-15),类方型块状空间图式13种(图 1:16-28),自由型块状空间图式19种(图 1:29-47).词层面包括线型空间单元9种(图 1:48-56),类方型块状空间5种(图 1:57-61),自由型块状空间11种(图 1:62-72).词组层面包含9种图式(图 1:73-81).图式与三类空间的关系详见表 1.

-

从图式种类的数量来看,三类空间以自由型块状空间(30种)为首,线型空间(24种)次之,类方型块状空间最少(18种),组合图式也以线型和自由型为主.导致这一结果的直接影响因素是龙溪古镇局促的用地条件与高差较大的地形.类方型块状空间的构成要素多是规则型建筑或规则式码头,并据此形成规则式广场与码头,但都在地势平坦之处,数量较少;线型空间虽有规则型建筑要素,但堤道与阶梯都能灵活适应地形,产生大量弯折变化及高低起伏;自由型块状空间的构成要素主要为不规则型建筑、自然山石、水体、植被及大量堡坎,因此不仅数量丰富,并且形态变化最多,成为最能代表龙溪古镇自然特点的公共空间,但大量的自然型块状空间的分布呈现出功能重复、分布不均的特点,因此在保护的基础上应当适当修整.

从三类空间的功能属性来看,线型空间为居民活动最多、面积最大的场所,自由型空间次之,类方型空间则是活动最少但最具人文价值的公共空间.线型空间的叠加组合形成了龙溪古镇的街巷空间与道路空间,是古镇居民商业买卖与居民出入等行为发生的主要地点;自由型块状空间在龙溪古镇表现为不规则广场、标志物节点空间及码头空间等,通常包含日常集会、休闲、货物转运等功能;类方型块状空间主要是祠堂前广场及文化馆前广场、古树节点空间,发生的主要是偶发性的、有仪式感的活动,如祭拜、新年祈福等,因此可以对这类空间进行保留(图 2).

2.1. 图式选取要求

2.2. 龙溪古镇公共空间图式语言语汇

2.3. 公共空间图式特征

-

词法是基本空间单元之间的构成关系,龙溪古镇公共空间图式语言的词法可总结为并列型空间组合、叠加型空间组合、融合型空间组合.其中,并列型空间8种,叠加型空间9种,融合型空间2种(图 3).并列型空间内2种或3种空间之间功能明确、边界清楚,例如街巷空间与祠堂前广场的组合;融合型空间虽具有明确分界,但2种空间之间功能一致,例如百年古树与禹王宫广场虽有边界,但都是祈福之地;叠加型空间则是因地形的高差变化产生空间的重叠、叠加及嵌套,各类型空间之间功能与边界呈缓慢过渡,无明显分界,如街巷空间与码头空间.在形成龙溪古镇公共空间的3类19个词法里,叠加型空间在种类及数量上都占据着优势,这一构成方式是古镇公共空间适应地形的具体体现.

在构成词法中,以街巷道路空间为主的线型空间参与了全部的构成方式,串联起码头商贸空间、长龙街生活休闲空间及上中下三街商业服务空间,这样的高联结性使街巷空间成为龙溪古镇的各类公共空间的骨架,奠定了古镇公共空间整体格局的基础,也是古镇公共空间的保护基础.

-

图式语言的句法是景观由空间单元转变为整体景观的关系,通常包含尺度、时间性、修正、秩序、本土性和修辞6个方面内容[13],笔者认为,龙溪古镇公共空间图式语言的句法主要表现为空间时态、空间秩序与空间格局的内部关系及相互关系.

-

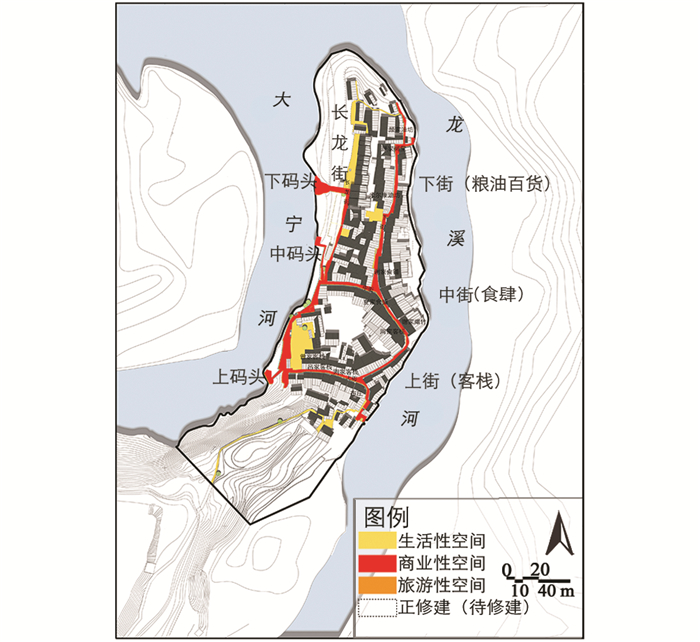

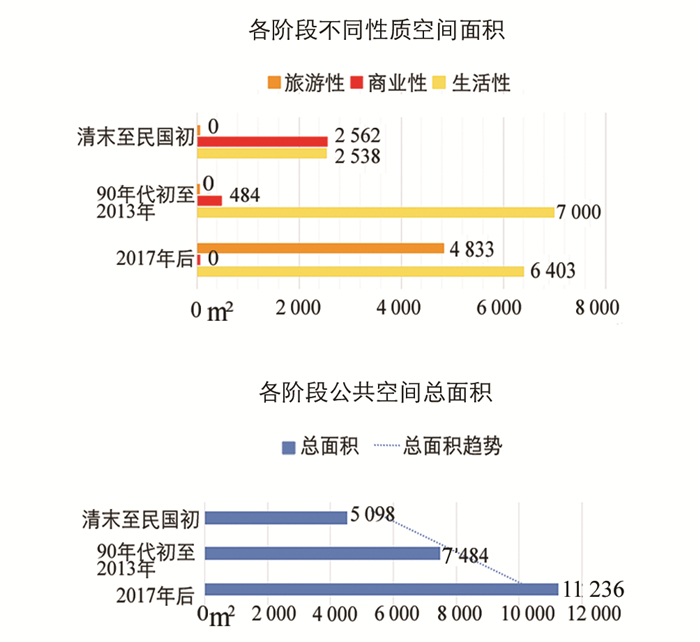

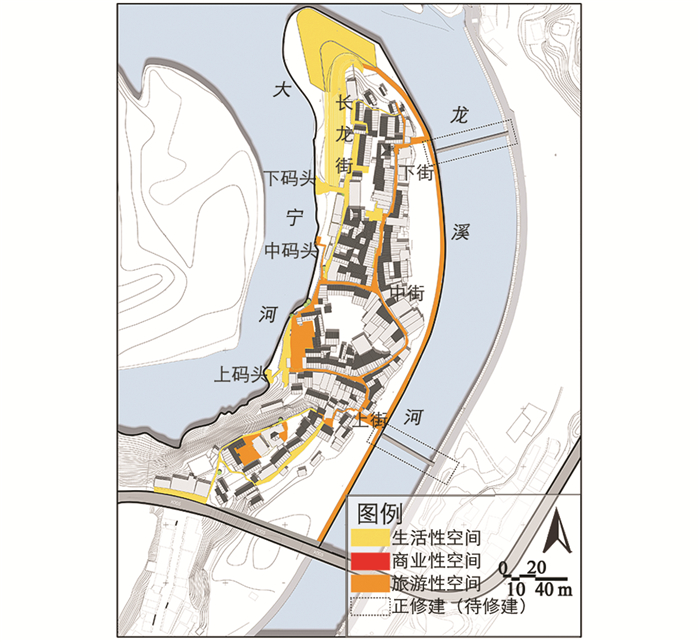

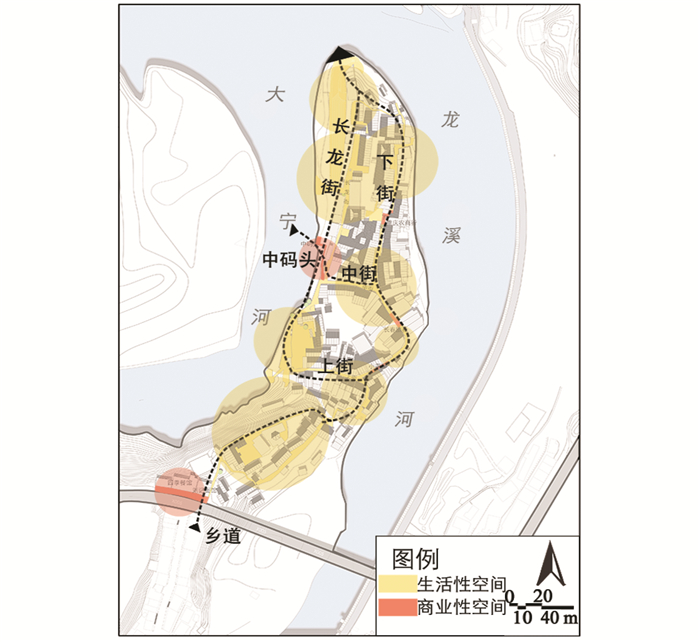

时态性是指景观在不同时期所表现出的变化性,龙溪古镇公共空间的时态性主要体现在空间性质的变迁.龙溪古镇公共空间性质变化可总结为3个时期:第1个时期——古镇早期成熟期,清末至民国初,古镇因水因盐而兴,继承了清初古镇形成时商贸流通的功能,以码头及街巷空间为载体,形成了客栈、食铺、油坊等多种商业业态[14-15],商业空间与生活空间各占其半(图 4(据参考文献[14-15]整理绘制)和图 5),成为商业重镇;第2个时期——古镇稳定期,20世纪90年代至2013年,因陆运交通迅速发展,古镇逐渐失去交通驿站的优势,生活空间占据公共空间的绝大部分,古镇转化为生活型古镇(图 5和图 6);第3个时期——古镇再次发展期,即2017年后,随着龙溪古镇被确定为中国传统村落,其再开发被提及,公共空间随着古镇扩张而扩大,形成或即将形成大量的旅游性空间,古镇成为半生活半旅游型古镇(图 5和图 7).

随着古镇的发展,建镇初期形成的水码头、禹王宫、上中下三街等特色空间的性质几经变换,唯有中码头百余年来形态性质都保留完好;古镇的街巷空间性质虽然产生变化,但形态结构却未发生变化.古镇应在保护完好的码头及现有的街巷形态之上进行再发展.

-

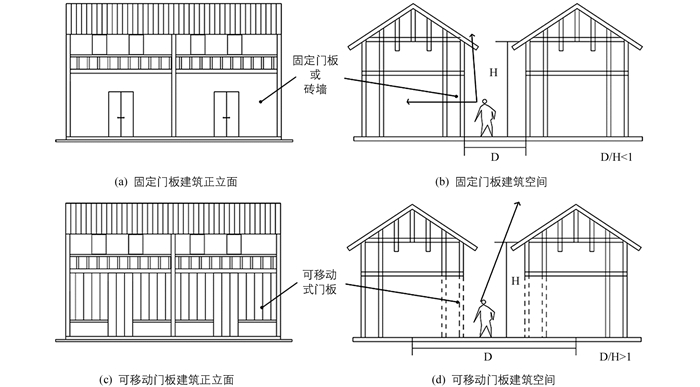

景观空间图式语言的秩序是指景观空间的序列,是人们在行走过程中感受空间的起承转合,将静态的景观连贯成完整的序列.受空间时态的影响,交通方式与生活方式发生变化,3个时期内在古镇的行进路线产生了较大变化,空间性质却大体都是由商业性空间过渡至生活性空间(图 8(据参考文献[14-15]整理绘制)和图 9),空间转折也是在“开敞—封闭—开敞”的大关系里产生封闭空间大量增加的变化(表 2).商业型古镇时期,古镇的封闭空间仅有上中两街,下街则是开敞空间;生活型古镇时期,上街、中街、下街均为封闭空间——这是因为,商业业态不同引起了空间开敞程度的变化,上街和中街以食肆住宿等室内商业为主,故需街巷空间纵长而狭窄,促使人快速进入商铺或快速进入下街,因此建筑一层门板固定(图 10(a)和图 10(b));下街则是需要人停留或缓慢挑选的百货,需要更为通透的空间,因此下街建筑一层均为移动式门板,门板卸下后街道实际宽高比大于1,视线上形成开敞性空间(图 10(c)和图 10(d));当下街变为生活性空间后,居民逐渐封闭一层门板,原本开敞的下街街巷变为封闭空间,整个古镇变得封闭而宁静.

半生活半旅游型古镇时期,现有的大量封闭性生活空间将不能满足旅游性商业的需求,因此要对现有空间进行改善并增加新的空间序列.

-

龙溪古镇依托于大山大水的良好自然环境,以两江交汇处河滩半岛为基础,背靠彭家山,面朝鲤鱼山,形成了枕山、环水、面屏的自然山水空间格局.从古镇的发展脉络看,龙溪古镇因水运商贸而发展形成,古镇以上、中两个码头及禹王宫作为发展基点,人群的活动由码头至半岛腹地蔓延,形成上街及中街,随着码头运输货物量及往来商人增多,又形成垂直于中、上两街的下街与长龙街,确定为“两纵两横”的公共空间格局.从古镇建筑格局看,古镇居民通过集约竖向空间,最大化利用自然地形,建筑呈现顺水靠山的布局,建筑组群随着地势的起伏而分台建造,形成了山地城镇代表性的“簇群”形态(图 11和图 12).

受地形条件的限制,龙溪古镇形成了小规模紧凑式的布局,但山、水与古镇相互交融,形成了“山水互通、山即为镇”的特征.也因此,古镇的空间格局鲜少受时态变化的影响,但空间格局制约着古镇内部公共空间秩序的发展,使得龙溪古镇的公共空间在漫长时光中有序变化.

3.1. 公共空间构成方式特征——词法

3.2. 公共空间性质、序列与格局演变特征——句法

3.2.1. 空间时态

3.2.2. 空间秩序

3.2.3. 空间格局

-

2018年7月,重庆市正式通过《重庆市历史文化名称名镇名村保护条例》,传统村镇的保护力度进一步加强,对以龙溪为代表的向旅游型古镇转型的古镇来说,“活化保护”的发展性保护策略则显得尤为重要.笔者就上述龙溪古镇公共空间语汇及语法两个方面的特征,提出以下保护建议.

1) 基于语汇层面——针对自然型块状空间最多的数量特征及类方型块状空间最具人文价值的功能特征,要进一步增加要素的多样性,保留最有人文价值的类方型块状空间,适当修整自然型块状空间.龙溪古镇公共空间图式在现有基础上可以进行更加深入地挖掘,一方面古镇在抗战期间曾作为中共地下党的根据地,可以对这一时期的典型空间要素进行复原,完善古镇人文价值的物质空间载体;另一方面随着旅游性商业化的介入,古镇需要更具识别性的入口空间、更多的游人休憩空间、更多的服务空间等,这些需求引导公共空间图式更加多样化.针对现有的自然型块状空间较多、功能单一等问题,可通过挖掘或新增场地特性,形成景观节点,实现自然型空间的功能多样化.

2) 基于词法层面——针对以叠加型为主的的空间构成方式特征和以街巷空间为骨架的空间构成特征,要适当利用叠加型空间组合方式增加空间,大力保护街巷空间.叠加型空间是最适合处理有高差的空间组合方式,古镇地狭,随着古镇旅游性开发而增加的空间可以利用叠加型空间来增加竖向上的空间组合从而节约用地.街巷空间作为龙溪古镇公共空间的基础,是保护工作的重中之重.

3) 基于句法层面——针对空间性质及空间秩序都随时间发生变化但空间格局稳定的特征,要尊重空间性质的时态性,改善现有空间秩序,保护整体空间格局.空间性质随着时间而产生自然而然的、正向的改变,例如现有的生活性空间大多会向旅游性商业空间转变,但不变的码头及街巷形态成为了古镇具有深厚底蕴的特色,因此需要被进一步保护.对现有空间序列来说,游客会因古镇内部上中下三街的封闭性太强烈而感到不适,减少在古镇内部的停留时间,因此在“开敞—封闭—开敞”的“封闭”序列中适当增加开放空间;其次,重新整治上下码头、增加下街及长龙街的临江公共开放空间等方式都能增加空间序列,并能完善古镇公共空间的休闲服务功能.对空间格局来说,龙溪古镇的整体空间格局历经百年变迁,经历喧嚣、战火、沉寂依然保留着初期格局,成为古镇最完整最悠久的名片,也早已与周边山水共融,形成了和谐的生态环境,因此要加大力度保护.

下载:

下载: