-

兰花是中国古代诗画中反复出现的文学意象与文化符号。从《诗经》开始,经历代先贤的创造与阐发,在中国古代文学与文化史上,围绕兰花形象形成了一系列文学母题、图像模式和思想结构,它们作为中国人文化心灵的载体,积累、传承着许多典型性的情愫与思想,并在特定环境与契机中重新唤醒后人的精神记忆与文化乡愁,再创造出不同的抒情言志主体和作品。特别是文人画兴起以后,兰花作品在形式上融合了诗书画印,构成了一种独特的图-文互文结构,其中的诗书画印相互解释、相互生发,并与中国哲学和思想系统紧密相连,形成了一个形式不断翻新、意义不断增值的文化传承与创新过程。在看似陈陈相因的古代兰花作品中,充满了各种复杂乃至矛盾的情感体验和精神印记,为后来的解读者留下了巨大的阐释空间和再创造自由。

遗民情结是中国古代诗画表现的重要内容之一。遗民遭遇的不仅是自己曾经生活并忠诚的家国的沦丧,无枝可依身世飘零的更深层次创伤,来自曾经依托的价值系统和精神信仰崩塌后的迷惘乃至虚无。如何从这种双重困境中突围出来,文学和艺术常常成为他们的首要选择。孔子、屈原等曾赋予兰花以独特的精神意蕴,遗民画家和失意文人很容易在这个精神传统中找到共鸣,兰花自然成为他们书写自我、抚慰精神创伤、超越现实政治、寄托文化情怀的最佳载体之一。然而,同样是画兰花,不同的遗民情结却赋予了兰花以不同的表达形式与内涵,表现出不同的文化认同和价值追求,值得细细品味。

由于文人画融合了诗书画印等多种艺术形式,形成了独特的图-文互文性结构,因此,解读文人画必须具备系统性思维和跨学科视野。但因为现代学科的专业化壁垒,长期以来,研究中国文学史的学者往往从文学角度去解读题画诗,忽略了题画诗所依存的图像系统;而研究美术史的学者往往从视觉形式等角度去阐释文人画,即便注意到了画中的题诗与文字等,也主要从书法、构图等角度加以关注,而忽略了其中的文学性、思想意蕴与图像之间相互生发的整体关系。随着电子传媒化与“读图时代”的到来,学界对文字与图像的互文性关系越来越重视,从这个角度研究中国古代题画诗与文人画等成为新的趋势。本文从具体的主题、题材和个案入手,借用图-文互文性结构思维,重新梳理和解读围绕兰花所形成的中国古代诗画传统,尤其是其中层累的文化情结与遗民情怀,期望在以文字为表达形式的系统之外,厘清另一个以图像为核心的系统,对遗民及逸民的心灵世界、情感表现方式与意义再生产机制进行新的阐发。

全文HTML

-

任何复杂、多元而源远流长的意义结构和体系,总能追溯到最初的几个范型或原典。从诗文传统来看,兰花的最初经典书写源于孔子与屈原,而文人画兰的传统则可追溯到宋元,特别是赵孟坚、赵孟頫、郑所南、雪窗等人,他们并非全是遗民画家,但其创作对后世遗民画兰乃至整个宋元以来的兰花绘画传统都产生了深远影响。更重要的是,他们在过往以文字为系统的表达形式之外,赋予了另一个以图像为核心的新的系统,将孔子“空谷幽兰”和屈原“香草美人”的思想和情感表现传统与意义再生产机制推向了一个新的阶段。

从语言与图像的关系及其发展来看,“题画诗”和“诗意画”在宋元以后大量出现,代表了“语图合体”“语图互文”的开始。“如果说从文字发明到中古汉语之前的语图关系是‘语图分体’的话,那么,近代汉语以来的语图关系则呈现‘合体’的趋势,主要表现为文人画兴盛之后的‘题画诗’和‘诗意画’,以及小说戏曲插图和连环画的大量涌现。‘题画诗’和‘诗意画’属于‘诗画合体’,小说戏曲插图和连环画则是‘文画合体’,都是将语言和图像书写在同一个文本上,即‘语图互文’体,二者在同一个界面上共时呈现,相互映衬,语图交错。”[1]除了直接性的写生,宋元以来的兰花(以及梅、竹、菊等)绘画多是在以往的文学创造基础上的一种再创造,可归入“诗意画”范畴。值得注意的是,这些绘画作品又成为新的契机与情感唤醒机制,引发后来观画者新的感思,以题画诗、题跋等样式生成了新的文学作品,以临摹和“拟古”的方式生成了新的绘画作品。因此,诗书画印等不同的表现方式,不仅在同一个视觉空间或相似的系列作品中构成了相互阐发、相互召唤的互文关系,而且从一个更大的文化结构和传统来看,诗书画印四者合一的文人画形式之所以被古人选择并形成固定的艺术范型并非偶然,它们有着共同的情感与思想基础,但又以不同的形式在不同的情境下反复将这些情感与思想唤醒、重塑和再造。由此可以看到中国文化的一个根本性特征,即孔子所谓“述而不作”和梁启超所谓“以复古为解放”[2]:前者意味着情感、思想如何通过反复“重述”而变成一个民族的集体无意识和文化认同之根;后者意味着每一次“重述”皆非简单的“重复”与陈陈相因的“复古”,而是在“重述”中对古典的重新发现与创造性转换,其中蕴含着传承与创新、当下与古典之间的永恒张力。

赵孟坚的《墨兰图》(纸本水墨,纵34.5厘米,横90.2厘米,故宫博物院藏)是一幅对后世写意水墨兰花创作影响巨大的作品。赵孟坚是宋太祖十一世孙,虽不一定是遗民画家,但他创造了元代以来文人画兰传统中最重要的范型之一,尤其是旧王孙身份和作品中的屈骚传统常常引发后世遗民的强烈共鸣。明代朱存理《珊瑚木难》载:“吾友赵子固,以诸王孙负晋宋间标韵,少游戏翰墨,爱作蕙兰,酒边花下,率以笔研自随。”[3]蕙兰是赵孟坚常画的题材,《墨兰图》以两丛春兰为主体,兰叶修长,飘然婉转,卓然摇曳于长满杂草的土坡之上。与郑所南“无根兰”不同,赵孟坚的墨兰之根隐没于芜草泥土之中,似乎在述说一个人的根离不了现实的土地与处境,更深埋于隐没不彰的文化之中。作品用笔外柔内刚,通过提按变化表现出兰叶光风翻转的绰约风姿;在构图上,两丛兰花呈扇形展开又相互交织呼应,姿态多变但不蔓不枝,展现出飘洒大度的贵族气息。五朵花或全放或半开,呈飞舞状,翩翩点缀于兰叶根际及杂草丛中,用笔为点状,形态上与叶的长线构成对比。整幅作品给人以出尘超逸之感。

作品左侧是赵孟坚的自题诗,诗后款字“彝斋赵子固仍赋”,下押“子固写生”白文印,诗曰:“六月衡湘暑气蒸,幽香一喷冰人清。曾将移入浙西种,一岁才华一两茎。”诗中“衡湘”指衡山湘水,此地之兰为“湘兰”,用屈原典。虽然六月的衡山湘水暑热难耐,但湘兰的幽香扑面而来,如冰喷脸上,顿生清凉之感。此处由嗅觉写到触觉,然嗅觉之香带来身体之清凉,实皆源于兰花之清雅出尘品格给心灵带来的融化力,心有所动,体感亦有所变,其中包含着视觉、嗅觉、触觉与心灵的多重转换。后两句说曾将这种兰花移到浙西栽种,结果一年才开一两茎花,物性难移,受命不迁,让人想起屈原的《橘颂》,点出兰品之坚贞,也很容易让人联想到遗民对故国的忠贞与不仕新朝的气节。也有解读者认为是移入浙西之后,花开变少,无力消暑,暗示赵子固退隐不仕及对现实的不苟同,表达的是一种隐者情怀。

这幅作品与许多中国古代的书画手卷一样,引发后来的收藏者、观赏者不断地在上面题诗、题跋以表达观画时的各种“兴感之会”。画的右侧有元末明初诗人顾敬题诗:“国香谁信非凡草,自是苕溪一种春。此日王孙在何处,乌号尚忆鼎湖臣。”诗的核心在于凭吊,“国香”是对兰花的别称与赞誉。“苕溪”在浙江北部,此处指赵孟坚所居之处。“王孙”暗示赵孟坚为宋宗室子弟,兼含隐逸之意。众芳芜秽,王孙不归,皆有感时伤怀、追忆招魂之意。“乌号”典出《淮南子·原道训》与《史记·封禅书》,是传说中黄帝的“弓”,后泛指良弓,引申为人死之敬辞与对死者的哀悼。“鼎湖”典出《史记·封禅书》,指黄帝乘龙升天处,借指帝王之死。整首诗表达了对画家的悼念和对逝去文化的追忆,“忆”字点题,由画忆人,并在怀古思人的过程中重新品味幽兰所寄托的文化品格与儒家气节。顾敬这种情怀,早在元初邓文原《题赵子固墨兰》诗中就以楚辞之典表达遗民情结:“承平洒翰向丘园,芳佩累累寄墨痕。已有怀沙哀郢意,至今春草忆王孙。”[4]明代文徵明题诗也说:“高风无复赵彝斋,楚畹汀江烂漫开。千古江南芳草怨,王孙一去不归来。”后世歌咏、延续赵孟坚的作品还有很多,本文不一一罗列。从赵子固自题诗到邓文原、顾敬、文徵明等的继题诗,已可看到围绕兰花画作所激发的文化想象与文化记忆,从屈原到宋王孙,从“楚辞”到“国香”,从湘水到浙西,从苕溪春到芳草怨,流荡着文化的创伤与乡愁,召唤着逝去的美好心灵,让人氤氲在中国文化的古典情结之中。

相对于赵孟坚这幅作品,郑所南《墨兰图》(纸本水墨,纵25.7厘米,横42.4厘米,日本大阪市立美术馆藏)更能体现遗民情结。郑所南画作要抽象得多,更具“符号化”和象征性特征,属于典型的“召唤结构”,召唤观者无尽的联想和再创造,他的“无根兰”变成了丧失家国而无所寄托的遗民情怀的形象化表述。他在画上题诗:“向来俯首问羲皇,汝是何人到此乡?未有画前开鼻孔,满天浮动古馨香。”用追问与慨叹的方式构成了一种召唤,企图唤醒那些在异族统治下早已麻木的感官与神经。作品左侧题款“丙午正月十五日作此壹卷”,时为元大德七年(1306)上元节,距宋亡已近30年,但“只有所南心不改,泪泉和墨写《离骚》”[5]。郑所南告诉那些已习以相安的宋国遗民,张开你们的鼻翼,感受这满天浮动的太古馨香,不要忘了故国,故国不仅是实体意义上的宋王朝,更是太古之人(羲皇)及其文化逸民(羲皇上人陶渊明)所秉持和坚守的文化情怀与精神记忆。

郑所南作品同样是对楚骚传统的重述与创造性转换,遗民画家不断重新回到屈原,使“招魂”主题得以反复重现。他在另一首咏墨兰的诗中将这种思想表达得更为明确:“钟得至清气,精神欲照人。抱香怀古意,恋国忆前身。空色微开晓,晴光淡弄春。凄凉如怨望,今日有遗民。”[6]范景中称郑所南这样的遗民书画是一种“文雅的殉道艺术”,几竿墨竹,几撇兰草,在烽烟战火中成为弱不禁风的文人们对抗残暴、对抗杀戮、对抗专制的工具,“它能穿越战火,消弭仇恨,即使烧成灰烬,也能生出和自己同样神奇的后裔”[7]506。这种文雅的抗争方式不断提醒后来者,那些柔弱的美所散发的文明之光,在我们陷入迷惘、虚无和无助之时,足以照亮我们回家的路。

与赵孟坚《墨兰图》相比,郑所南这幅作品是典型的“疏体”,画面高度概括,整幅画用笔不超过20笔,构图气势开张,用笔雄健,疏花老叶,毫无媚态,凛然有天地正气。后世画兰,手卷多用赵孟坚式“繁体”,单幅立轴多用郑所南式“疏体”。他们是画兰者的精神领袖,几与屈原相提并论,成为元以来吟咏兰花的文学典故与艺术套格。翻开元以来的题画诗,郑所南、赵孟坚在兰花诗中出镜率最高,作为文化记忆和灵感来源,他们也与孔子、屈原一道,成为后世艺术传承和再创造的基础。

人类文明始终有一种不断回到原典的“重述”传统,中国古代学术中的“注经”模式和书画中的“拟古”模式,都是通过对原典的不断重述来展开的。原典代表了人类向往的精神高度,后世学人皓首穷经不断阐发微言大义,有的画家终身只画梅兰竹菊,反复锤炼那几笔兰叶梅枝,不外乎就是他们相信这既是一个不断回到根本又是一个灵魂不断上升的过程。“述而不作,信而好古”,孔子通过重述三代的文化典籍与传统,整理“六经”,创立了中国文化史上最重要的思想体系。孔子是先“照着说”(述)然后“接着说”(作),先照着写(拟古)再接着写(创作),这是人类文明的基本传承方式。人类的每一次复古与摹古,既是对历史和传统的重述、回顾和再体验,也是对时代问题的回应和对未来世界的开启。因此,经典是一种永恒的召唤,召唤我们进入到围绕孔子、屈原这些伟人及其作品注解所刮起的话语旋风中,这是一个意义不断增值的过程,更是一个心灵不断升华的过程。

-

文明的重述过程并非机械的重复和承袭,后世对前人作品的重述总是基于某种价值观的选择乃至有意识的遗忘。要认识文学与艺术史上的复古与创新问题,必须深入理解其背后的文化结构与思想基础。以赵孟頫为例,在后世以儒家思想为核心的评价与选择传统中,赵孟頫几乎成了与赵孟坚和郑所南相对的负面典型。郑所南在赵孟頫仕元后与之绝交,《宋人轶事汇编》等更是虚构赵孟坚活到元朝拒不出仕且不见赵孟頫的故事,其中缘由非常简单,那就是赵孟頫做了“贰臣”。但从文化的角度看,政治气节与艺术价值之间如何取舍,并非那么简单。比较赵孟頫的《竹石幽兰图》(纸本水墨,纵28厘米,横400厘米,美国克利夫兰博物馆藏),可以发现与赵孟坚、郑所南的作品之间有着非常微妙的关系。

元人汤垕说:“赵孟坚子固墨兰最得其妙,其叶如铁,花茎亦佳。作石用笔轻拂如飞白书状,前人无此作也。……子昂专师其石,览者当自知其高下。”[8]赵孟頫画石法承袭赵孟坚,画兰法也与赵孟坚接近,只是气格上平弱一些。就《竹石幽兰图》来说,画面比赵孟坚《墨兰》要丰富复杂得多,除了兰,还有竹子、石头、杂草、荆棘等,兰花只是其中一部分,掩映穿插在竹石之间。如果以兰为中心,幽兰杂处于这些物象中,如同赵孟頫的人生处境,竹石为友,荆棘相伴。现实政治环境也是这样,各种复杂的关系纠缠在一起,形成了诸多矛盾与价值冲突。此幅作品全然没有赵孟坚和郑所南笔下兰花那种超然独拔之气,却给人以更强烈的真实感和更丰富的联想。赵孟頫作为旧王孙却仕新朝,叛国叛家,自然成为批判的焦点。元代书法家张雨在赵孟頫之子赵雍的墨兰画上题诗:“滋兰九畹空多种,何似墨池两三花。近日国香零落尽,王孙芳草遍天涯。”[9]反用屈原之典,对赵氏父子笔下兰花多少有些讽刺口吻,画再多的兰花也难以证明自己的高洁,始终不如郑所南这样的节士笔下的两三花,由此引申出国香零落与失节王孙的感叹。

有意思的是,后人取法赵孟坚、郑所南、赵孟頫、雪窗等,但在明面上却多不提赵孟頫,如文徵明《漪兰竹石图》(纸本水墨,纵29.8厘米,横1 281厘米,辽宁博物馆藏)卷后题跋说:“昔赵子固写兰,往往联幅满卷,而生意勃然,郑所南疏花老叶,仅仅数笔而生意亦足,子固孟字王孙而郑公忘国遗老,盖繁简不同,各就其所见云耳。余雅爱二公之笔,每适兴必师二公,此卷虽意匠子固,而所南本色,亦时时一见,观者当自知之。”此画卷后还有王毂祥的题跋,几乎重复了文徵明的意思。在重庆三峡博物馆收藏的文徵明另一幅双钩兰花手卷上,题有与这段文字几乎完全一样的跋文,文徵明在不同的作品中反复强调自己的兰花出自郑所南、赵孟坚这样的高贵血统。仔细审视可以看到,文徵明笔法更直接来自赵孟頫,“虽意匠子固,而所南本色”在画中体现得并不突出,尤其是兰叶和石头的画法与赵孟頫如出一辙,只是气格上显得单薄了许多。

图 1是赵孟頫与文徵明兰石画法的对比,可以清晰看到二者明显的传承关系。汤垕认为赵孟頫笔下石头画法学自赵孟坚的飞白法,故多用侧锋翻转写出,而文徵明的石头也用此法。赵孟坚的这种飞白画石法现在已不得见,但赵孟頫的此类作品不少。而且,除了用笔方式外,从画中细节处理如荆棘、杂草等的画法来看,文徵明与赵孟頫的风貌都更接近些,离赵孟坚、郑所南则较远。

另一位明代画家王武在其《兰石图》上题诗:“郑生太迂鲁,画兰不画土。造物亦何心,春风自含吐。时去等飘蓬,知复落谁所。”[10]表达飘零无寄之叹,表面说郑所南太“迂鲁”,违背自然,画兰不画土,应该超越狭隘的节操和坚贞的人格,顺应自然;暗地里却说任何节操都一样,时间久了,还有谁会延续与坚持呢?就像这随风飘荡的无所用心、无所依傍之花,谁知道它会落到哪里呢?这对那些风节委地的前朝名士,无疑是一种嘲讽。的确,时间的流逝会抚平人们的精神创伤,文学与艺术沉淀着人们的文化记忆,后世画家、诗人如何重述,观者如何解读,总是与价值观和文化需要密切相关。在这个意义上,文徵明式的艺术宣言还是颇具代表性的,表明了儒家士人基于政治气节所应坚持的文化选择和姿态,当然,这种以政治与道德评价取代艺术价值的思维也是儒家美学的一个传统,但文徵明式的有意识遗忘也难掩他们在处理艺术与政治、道德关系问题时的复杂态度与矛盾心理。

与文徵明不一样,遗民傅山的选择要曲折得多。早年傅山对赵孟頫从人品到艺品皆加以否定,但晚年却改变了态度,感叹“赵厮真足异,管婢亦非常”[11]。这个转变意味着傅山晚年的思想世界有某种更为深刻的转变与反思,从而导致他对赵孟頫的判断不再那么简单化。众所周知,对赵孟頫的主要批判来自于他在政治上的“变节”,作为“贰臣”既不符合民族大义,也不符合儒家君臣忠孝之道,故在元、明、清三代都遭人诟病。这些批评其实也是在以赵孟頫为工具来批判改朝换代时所有与新王朝合作的人。这种思维只是将赵孟頫作为一个政治人物而忽略了其文化意义。从文化上说,赵孟頫所倡导的“复古主义”在元代无疑有重要的意义,他使儒家的某些价值观(如忠孝观)受到挑战,又使以儒家思想为核心的文化艺术形式得以延续,“亡国”而不“亡天下”,以夏化夷,用文化去改造入主中原的异族,在精神血脉上延续儒家统治的“天下”。正如钱穆《国史新论》所说:“自宋以下,蒙古、满清两度以异族入主,而中国社会传统,则迄未有变。朝代兴替,政府更迭,自秦以下屡有之。惟元、清两代为大变,然仍必以中国社会为基础。故依宋、明两代言为亡国,而中国历史传统文化精神之建本于社会基层者,则固前后一贯,大本未摇,故可谓仍是中国传统之天下。”[12]维护这个大本不动摇,必须承认有赵孟頫这类人的重大贡献[13]。

-

赵孟坚式王孙隐士符号和郑所南式忠臣遗民符号,构成了遗民兰花图像表达的两种基本范式,在宋元以来文人画传统中不断被重写和再现,但兰花中的遗民情结远比这两种范式要复杂多元。从表现形式上说,这与中国诗歌传统中的“比兴”模式密切相关,兰花作为一种象征物或符号具有多重的指向与意义,其看似简单的形式可以引发多重联想与感悟,带来多重解读。

明亡以后,不少遗民通过重新注释《楚辞》来寻找精神寄托,如李陈玉《楚辞笺注》、钱澄之《屈诂》、王夫之《楚辞通释》等[14]。与之相应的是遗民画家通过画兰来“注解”《楚辞》,其中石涛最为典型。在遗民画家中,石涛最为明确地标榜自己的作品源于楚骚传统,他不仅自称“湘源济”“清湘老人”,而且认为自己是在为楚骚精神续命,“丹青写春色,欲补《离骚》传”。正如其友洪去芜所言:“清湘道人出自潇湘,故所见皆是楚辞。其画随笔所到,无不可从《九歌》、《山鬼》中想见之。”[15]509石涛写了大量关于兰花的诗,基本上都是围绕楚骚精神而发[16]。在绘画传统上,石涛自觉地回到郑所南的传统,“他回归遗民思想使其得以在宋朝遗民画家郑思肖(1241-1318)的传统之下,以兰花图像的道德精神作为遗民的象征而自居。而且,石涛就像当时王孙画家诸如八大山人、过峰和兰江,也利用兰花作为自己高贵血统的标志”[17]。

从图像意识和表现手法来看,石涛笔下的兰花形态非常丰富,大大突破了赵孟坚、郑所南、赵孟頫和文徵明等人的传统样式。他自题《兰竹图》说:“是竹是兰皆是道,乱涂大叶君莫笑。香风满纸忽然来,清湘倾出西厢调。”[15]522彰显了自己在画兰上的创新与突破。以《醴浦遗佩》(纸本水墨,纵21厘米,横250厘米,美国克利夫兰美术馆藏)为例,这幅手卷以兰为主体,配以竹石,石之浑厚磊落,竹之清劲萧索,衬托突出兰之婉转飘逸与气象万千。他通过水墨的浓淡变化表现兰花姿态的丰富多变,用笔的自然随性与构图的聚散错落,将屈原楚骚那种幽怨、迷离的意绪和情感色彩表现得淋漓尽致。姜实节题石涛《写兰册》其二说:“白发黄冠泪欲枯,画成花竹影模糊。湘江万里无归路,应向春风泣鹧鸪。”[15]514-515准确概括了石涛那种奇幻酣畅而又浪漫多姿的楚骚情怀。石涛是一个富于酒神精神的画家,很少有人像他那样笔意恣纵、烂漫多情,这种酣畅沉醉、狂涛怒卷的格调最适宜表现遗民情感上的压抑哀怨和精神上的漂泊无依与孤迥超拔。石涛不仅喜欢画兰,还画了大量的竹、梅、菊、松、荷花、水仙,这些极具比德与抒情言志功能的意象本来就是文人画的主要内容,在石涛笔下表现出了更为突出的楚风湘情,“他的作品充满了伤感的、迷幻的色彩,充满了无尽的意绪回旋,充满了无可奈何的微茫的美感。此一点乃是楚辞艺术精华之所在,也是石涛最为打动人的地方”[15]524-525。

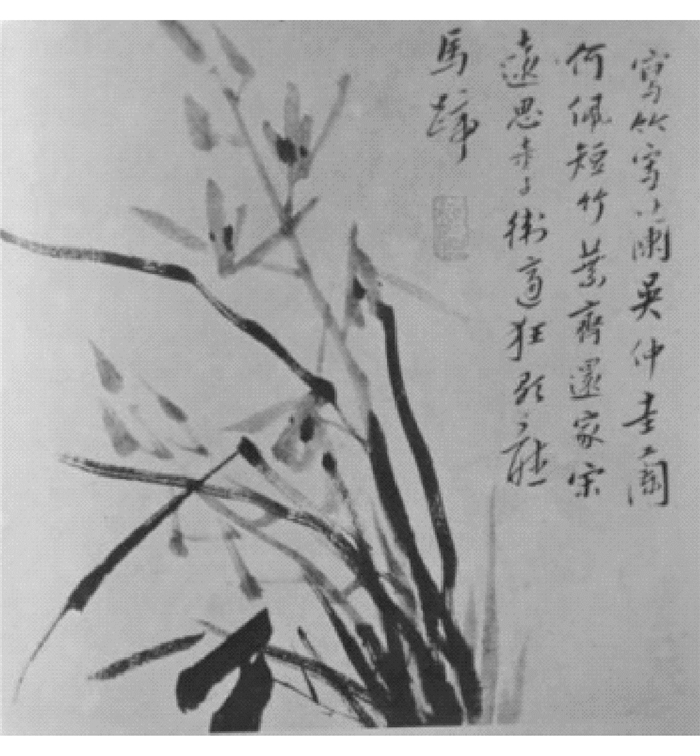

与石涛浪漫奇幻而又旗帜鲜明的楚骚风格不同,八大山人笔下的兰花淡泊萧条,苍古朴拙,其中的遗民情怀显得晦涩迷惘得多。比如其《杂画册》中的这幅兰花(图 2,纸本水墨,30.2×30.2cm,美国私人收藏):

叶用浓墨枯笔,花用淡墨,对比强烈,根部用粗短重笔排出两三片竹叶,改变了兰叶兰花单一向上的走向,整幅作品用笔荒率,全然不类赵孟坚、赵孟頫之秀美清雅。画上题有七绝:“写竹写兰吴仲圭,兰何佩短竹叶齐。还家宋远思童子,卫适狂歌听马蹄。”吴仲圭指元代隐逸画家吴镇,善画山水和兰竹等,此处八大山人指自己因画兰竹而想起吴镇,以此暗示自己的隐逸生活。“兰何佩短竹叶齐”化用屈原《离骚》“纫秋兰以为佩”之句,表达以幽兰为佩、与竹相齐的高洁品格。“宋远”指宋国之远,典出《诗·卫风·河广》,宋襄公母亲乃卫文公之妹,归于卫国后思念在宋国的儿子,因作此诗,可解为在外的宋国人急于返回父母之邦的思乡之作。“童子”典出《诗·卫风·芄兰》,范景中认为是批评卫国小学之教不讲,导致童子骄而无礼,这里指八大山人回到家乡南昌,却看到童子佩戴着成人的佩饰,如此颠倒,让人觉得明朝的残余力量已无力恢复旧邦[7]373。朱良志认为,“童子”并非用《诗经》典故,而是指八大山人自己,意为我就是那个漂泊在外思念故国的童子,他还举了八大山人另一首诗为证:“郭家皴法云头小,董老麻皮树上多。想见时人解图画,一峰还写宋山河。”[18]161其实,这两种解释虽有不同,但都强调八大山人表达的是故国之思。“卫适狂歌听马蹄”似乎更难解,或以为用“楚狂接舆”之典。范景中说:“诗中的‘狂歌’暗示作者发狂时的哭笑,而画中兰竹的颤动的书法用笔,正回应了诗中的狂歌声和马蹄声。”[7]373朱良志从八大山人一幅书法作品的文字内容得到启示,指出其中引述《礼记·檀弓下》典故,认为:“山人是有感而发,他视明亡为‘亲之丧’,而亲丧之后,哪里有心思去沐浴佩玉,大家都改弦更张,粉饰门面,而自己就是那个不沐浴佩玉的人,保持心灵的真实无妄”[18]162。在这首诗中,八大山人用了“宋童”“卫适”两个典故,写自己不事新朝的节操。这两种解释都揭示了八大山人遗民情结中的无奈感,即复国之望与现实之间的差距,除了让人感到失望之外,也只有寄托于苦涩苍茫的笔墨世界之中了。八大山人笔下看不到赵孟坚那种高华风流的唯美,也看不到与现实妥协的赵孟頫那种努力追求的平和,更没有郑所南昂扬独立的孤标逸韵,只剩下狂歌当哭的绝望和孑然独去的马蹄,但不管怎样,兰花都是他们共同的文化符号和情怀载体。

再来看恽南田,他与石涛的酣畅淋漓、八大山人的惨淡晦涩明显不同,恽南田虽为著名遗民画家,但其清雅明丽、平和淡逸的画风让人很难将他与遗民联系起来。以《九兰图》(绢本设色,纵23.4厘米,横60.8厘米,故宫博物院藏)为例。画名“九兰”,兰花七茎,加上两朵离茎之花,共九兰,但更适宜理解为“九畹之兰”,即《离骚》“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”之意。此幅作品形式上亦很独特,画花不画叶,用他独有的“没骨”画法,不用水墨,纯用赭石、白粉而略加花青点染而成。画面简洁,但花态翩翩,如蝶纷飞,摇曳多姿,展示出他过人的写生能力。此画又名《建兰图》,“建兰”是我国五大类兰花(春兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰)中唯一以产地命名的兰花,主要产于福建、广东一带,这幅作品的得名还与其左侧诗文题记有关:“淡远堂主人贻我建兰数枝寓斋,清芬不散,尘襟洒然,喜而制图,再占长律以答来美:美人和露剪秋芳,分得瑶华作佩纕。云散楚江犹有畹,根离闽海尚留香。借君晓梦生花管,伴我秋吟旧锦囊。静对可能同臭味,室中从此到相忘。毗陵弟恽寿平求正,兼博同人共和之。”恽南田诗名甚著,为毗陵诗派“六逸”之首,钱澄之说“知南田之画者,当与读南田之诗”[19]。此诗与许多咏兰诗一样,也用了较多《楚辞》典故,如“美人”“佩纕”“楚江”等,但其中最值得注意的是,朋友送他“建兰”,让他自然想起曾与父兄在福建抗清的艰难传奇岁月。如今虽已不在“闽海”,远离烽火岁月,但内心依然潜藏着反清复明的愿景,如同那似无实有、隐隐不灭的兰香。

与许多遗民不一样,恽南田表现出来的遗民精神是具有两面性的:一方面他是直接参与过战火连天、刀光剑影的抗清战争,并在后来的岁月中始终与抗清人士保持联系,多次参与反清计划;另一方面,遗民情结在其诗画中表现得非常含蓄委婉,给人以若有若无之感,他的遗民情怀深藏若虚,这在诗的后几句得到了突出表现。“借君晓梦生花管”用“梦笔生花”之典,“伴我秋吟旧锦囊”以端午节佩香囊习俗与屈子传说关联起来,进而引发文化记忆,重温屈子情怀。最后两句可与文徵明《泽兰图》诗“梦回凉月瓯江远,思入风云楚畹长。渐觉不闻余馥在,始知身境两相忘”[20]互证。恽南田说,静对幽兰,同气相求,渐为兰所化,臻达相互遗忘之境。“忘”作为诗的落脚点,暗示曾经强烈的家国情结、忠义情怀或许会随着时间流逝而淡忘,诚如恽南田在另一首《兰花》诗中所说“于今九畹湘南隔,不敢高吟学楚骚”[21]。此刻,只有这一脉兰香与我氤氲相荡,化我融我。这是文化的力量,文而化之,文化如同无色无味的兰香,让人察觉不到在融化着我们,使我们的生命从紧张、冲突中解脱出来,越来越淡,越来越远。故此处亦点出“淡远堂主人”的用意,没有直接告诉我们“淡远堂主人”的姓名(待考)而是突出“淡远”二字,想来其中必有深意吧。

再进一步拓展,“遗民”不仅指那些不与本朝合作的前朝亡国之民,在更广泛的意义上指劫后余生的隐士、逸民等。其实,很多前朝遗民都成了隐士与逸民,故逸民也常指亡国后的遗老遗少。当然,那些并非前朝遗民而是不与权贵流俗合作的“为世所遗之民”,也可称为遗民、逸民,在他们身上可以看到遗民情怀的拓展、延伸和更多的超越性可能。在清代画坛上,扬州画派的画家如李鱓、金农、郑板桥、李方膺等都是画兰高手,清末海上画派诸家也多善画兰,在不同层面上赋予了兰花各种新风逸韵。

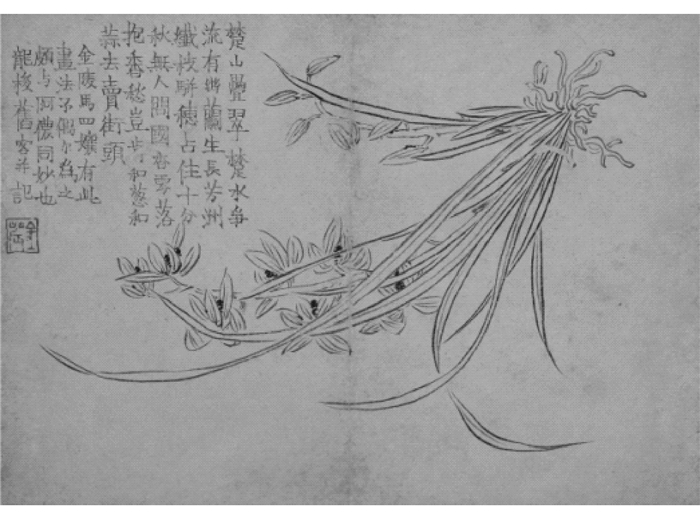

金农有一幅双钩墨兰(图 3,纸本水墨,尺寸不详,浙江博物馆藏),画中蕙兰倒垂委地,根已离土,形类葱蒜。两茎花,一茎待放,一茎全开,朵朵向上。上题小令:“楚山叠翠,楚水争流,有幽兰生长芳洲。纤枝骈穗,占住十分秋。无人问,国香零落抱香愁,岂肯和葱和蒜,去卖街头。”显然,此处无人问津的零落国香,就成了逸民、逸士的比喻,被弃置或隐没山水间,不识者视之如葱蒜,然兰花终非凡品,“岂肯同葱同蒜,去卖街头”,逸士岂同俗人,在地摊上论斤两卖。词后又题:“金陵马四娘有此画法,予偶尔为之,颇与阿侬同妙也。龙梭旧客并记。”金农自言此幅兰花用双钩法,学金陵马四娘。马四娘即马湘兰,秦淮八艳之一,本名马守真,字玄儿,小字月娇,在家排行第四,故称四娘。她能诗善画,尤擅画兰竹,常作双钩墨兰,故又称“湘兰”。曹寅《题马湘兰画兰长卷》三首赞马湘兰画兰风致,“婀娜一队笑东风,缀叶裁花幽思冷”[22]。金农以能得湘兰之妙而快,另一首题兰诗也说:“雨过深林笔砚凉,女兰开处却无郎。柔笺骈穗多纤态,不数金陵马四娘。”[23]马湘兰为王稚登付出一生真情,确如一朵贞兰,引来后世无数叹惋,其人格与艺术也成为一个不断被追忆、想象和重述的传奇。中国绘画史上善画兰花的女性除马湘兰外,还有管道升、薛素素、顾横波、李香君、卞玉京、董小宛等,多为风尘女子,但表现出来的兰心蕙质、诗画风流都已成为中国文化史上的惊艳之笔。在国运与文明走向衰微之时,这些柔弱的女性展现了胜过许多男性的气节与艺术创造力,在她们的兰花作品中凝聚着中国兰文化的另一种风采,也体现了中国兰文化的包容性与多元性特点。

通过以上梳理,可以看到中国古典文学的抒情言志与托物比兴的传统是如何在绘画中延伸与演变的。用西方的“互文性”理论来说,一个文本总是源于另外的文本,并引发新的文本,不同的文本和符号系统之间总是在相互吸收与转换。这意味着解读任何一个文本,都应该进入其存在的系统结构和文化整体之中,诚如布鲁姆所说:“文本本身没有意思,除非与其他文本形成关系。……它本身就是一个对更大体系的提喻,包括其他文本。一个文本只是一个互为关系的事件,而不是可以供人分析的实质。”[24]这在中国古代文人画中表现得最为突出,其中不同的文本形式(如文学与图像)之间形成了一种相互碰撞与回应、生发与阐释、引用与转喻的复杂关系,正是这种新的关系带来了新的艺术形式和意义的繁衍与再生产。以兰为表现对象,以遗民精神和隐逸情结为主题,通过不同的艺术语言形式,通过对典故的不同运用与转化,诗与画由分离的孤立文本而逐步走向不断交织、融会、呼应、互用的有机联系文本,今天的解读者必须从图-文互文性角度才能进入宋元以来的画家和诗人的精神世界。

-

那么,是什么原因促使历代的诗人和画家反复去吟咏描绘兰花,尤其是那些失意文人,兰花给了他们怎样的精神与信仰力量呢?这意味着有必要重返起点,回到先秦思想源头。

在中国文化中,赋予兰花品质最高的赞誉是“王者香”,这一说法一般认为源自蔡邕《琴操·猗兰操》:“《猗兰操》者,孔子所作也。孔子历聘诸侯,诸侯莫能任。自卫反鲁,过隐谷之中,见芗兰独茂,喟然叹曰:‘夫兰当为王者香,今乃独茂,与众草为伍,譬犹贤者不逢时,与鄙夫为伦也。’乃止车援琴鼓之云:‘习习谷风,以阴以雨。之子于归,远送于野。何彼苍天,不得其所。逍遥九州,无所定处。世人暗蔽,不知贤者。年纪逝迈,一身将老。’自伤不逢时,托辞于芗兰云。”[25]许多学者认为此处孔子赞誉兰为王者香未必是真实的,当为假托。但本文以为,儒家赋予兰以“王者香”的至高精神象征地位的内在根据却一点也不虚,儒家将君子人格比喻为“空谷幽兰”,用《论语》开篇的话说就是“人不知而不愠,不亦君子乎!”

“人不知而不愠”,这是中国人文精神自觉的标志。

柏拉图《理想国》中的苏格拉底说,最正义的国家必须由哲人当王,与之相对,最坏的国家就是僭主的独裁。这里的“哲人王”是一个双重隐喻,即对国家来说最有智慧的人来当王,对于个体的灵魂来说理性为王而主宰情感与意志。“僭主”则是那些完全由非理性控制的人,僭主式的灵魂永远处在疯狂的欲望驱使之下,充满了奴役和不自由,“他们是醒着时能够干出睡梦中的那种事的人”,因此,“最善者和最正义者是最幸福的人。他最有王者气质,最能自制。最恶者和最不正义者是最不幸的人。他又最有暴君气质,不仅对自己实行暴政而且对他的国家实行暴政”[26]。与柏拉图的“哲人王”观念相对,有人说中国儒家倡导的是“道德王”,其实也不尽然,儒家的最高境界是超道德的“天地境界”,也就是“人不知而不愠”的境界。何谓王者?王者不仅是理性能主宰非理性的人,而且能够超越世俗社会的评价与羁绊,“独与天地精神往来”,“与天地参”。段玉裁《说文解字注》:“王,天下所归往也。董仲舒曰:‘古之造文者,三画而连其中谓之王。三者,天地人也;而参通之者,王也。’孔子曰:‘一贯三为王。’”[27]在儒家文化中,“王”字的三横代表天地人,能立于其中,上下一气贯通者为“王”。简而言之,“王”的真正内涵在于其体现了一种能够超越天地人的精神理想,直接表现为个体生命的自觉、自信、自适和自由,这就是兰为“王者香”之精义所在。“芝兰生于深林,不以无人而不芳;君子修道立德,不以穷困而改节。”[28]空谷幽兰的自足、自适因此成为儒家君子人格的象征,兰为王者香的根据亦当在此。“兰生幽谷中,倒影还自照。无人作妍蝡,春风发微笑。”[29]倪云林诗中所表达的正是这种精神。

子贡把孔子比作日月,不以无人知而自伤。同样,韩愈为“孔子伤不逢时”而作《猗兰操》:“兰之猗猗,扬扬其香。不采而佩,于兰何伤?……君子之伤,君子之守。”[30]君子循道而行,不求闻达。子曰:“君子依乎中庸,遁世不见知而不悔。”[31]“遁世不见知而不悔”正是兰花的品格,它唤醒了个体的自觉意识,个体生命通过返观自照,自觉地从自然天道与社会控制中摆脱出来,在生命的自适与自在中去实现升华与完满,“人不知而不愠”,孔子在此完成了中华文明的轴心“超越突破”最重要的一步。用美国学者本杰明·史华慈的说法,这种超越突破是“退而远瞻(the standing back, the longking beyond),以及对现实的批判”,他认为,这是轴心文明时期一种普遍存在的思想倾向:“它体现于亚伯拉罕从乌尔出走的象征之中,体现在佛陀更为极端的弃世路线之中,体现在孔子反求诸‘仁’之本源的思考之中,体现在《老子》对于不可名状本体的渴求之中,体现在前苏格拉底哲人们寻找隐藏在纷繁杂多的世界背后的终极原理的努力之中。”[32]超越意识的出现源于个体所感受到的理想与现实之间的差距与紧张感,进而由此产生了人的深度批判意识和反思性,通过这种反思完成了一种道德化的理性启蒙,即现实中的自我通过道德转化途径,完成和实现理想化的“道德自我”与人格,张灏称之为“德性的精神伦理”,“这种精神伦理的目标都是实现超越世俗的理想人格,也可以说它代表一种以圣贤英雄为企向的精神伦理,这种伦理我们可以称之为‘超凡伦理’或者‘非常伦理’,以别于在近现代世界日益普及的世俗伦理”[33],中国文化正是在这样一种“德性伦理与规范伦理的统一”[34]中传承与发展起来的。

总之,儒家以幽兰为喻,试图象征个体如何从社会中脱离,完成价值体认和终极追求的自觉,人得以超越社会与历史,进入永恒。轴心文明以前的人类文明总是走向衰败乃至消失,此后的文明生生不息,缘于人能从社会中走出来,独立地思考生命的终极意义。个人能凌驾于社会之上,独自寻找不依赖于社会的是非对错价值,寻找更高的意义。当整个社会都出现问题时,个人依然能循道而行,义命分离,社会的兴废沉浮不能撼动人的信念与追求,一个人面对茫茫的黑夜,叩打命运的大门,追问什么是对的,生命的意义在哪里[35]。无论被什么人不解、不知、不用,都不愠怒,“无人作妍蝡,春风发微笑”,这就是孔子的超越突破——幽兰品格、王者精神。

下载:

下载: