全文HTML

-

心理健康是人在成长和发展过程中,认知合理、情绪稳定、行为适当、人际和谐、适应变化的一种完好状态[1]。心理健康是健康的重要组成部分,关系国民幸福安康,影响社会和谐发展。心理具有鲜明的社会属性,社会文化环境是心理健康的重要影响因素。改革开放40年,我国社会转型的深刻变革对国民思想观念、价值取向、精神风貌与行为方式产生重大冲击,伴随这一历史进程,国民心理健康不可避免地受到某种程度波及。Bronfenbrenner的生态系统理论认为,个体被嵌套在由微观系统、中观系统、外观系统、宏观系统与时间系统相互影响构成的社会生态系统中,身处圆心的个体与这些系统相互作用进而影响心理发展[2]。社会转型对个体心理健康的作用依赖于社会生态系统的传导,上述各层级系统中均存在心理发展的保护性与风险性因素,不同系统以及不同性质的因素单独或共同影响心理健康[3]。

就宏观层面而言,随着经济社会高速发展,工作与生活节奏显著加快,心理压力普遍增强,心理问题发生发展的不利因素相应增加,这是我国社会转型过程中国民心理健康面临的重大风险性因素。与此同时,自20世纪80年代至今,我国心理健康服务也取得长足进展[4]。从党的十七大、十八大报告的“注重人文关怀和心理疏导”到十九大报告提出“加强社会心理服务体系建设”,从《精神卫生法》出台到国家22部委联合印发《关于加强心理健康服务的指导意见》,顶层设计强力推动系列举措落地,在全社会营造出心理健康促进的积极氛围,对国民心理健康起保护作用。对国民心理健康变迁趋势以及群体间差异规律的探索,有利于揭示特定时期尤其是改革开放以来国内心理健康影响因素生态系统的主流功能,是深化新时代国民心理健康基础性源头性重大问题研究,服务国民心理健康基础数据库建设,助力社会心理服务体系构建的内在需要。

国内心理健康领域的研究从20世纪80年代逐渐兴起并已取得重要进展。在中国知网期刊全文数据库中,以“心理健康”为篇名进行检索,共获得近10万条记录,其中,2008至2017年间年均记录约5 000条,研究涉及心理学、医学、社会学、教育学与体育学多学科领域。对2003至2012年间我国13种心理学学术期刊25 653条研究论文题录的统计发现,“心理健康”是词频最高的热点主题[5],对1997至2016年间7 448篇关于大学生心理研究的CSSCI期刊论文以及博硕学位论文的计量结果也表明,心理健康是大学生心理研究的核心议题[6],可见心理健康在我国心理学学科研究中的地位十分突出。心理健康水平横断调查、变化发展趋势分析以及群体间差异比较始终是研究聚焦的重点问题。

国民心理健康研究最广泛使用的测量工具是症状自评量表(Symptom Check List 90,简称SCL-90),该量表最早于1984年被引进我国。通过对国内28年间心理健康测评工具使用频次的统计发现,SCL-90的使用频次在136种心理健康测评工具中高居榜首[7]。SCL-90由Derogatis编制,包含90个描述思维、情感、行为、人际关系与生活习惯的题项,涉及躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性9个因子。被试根据自身症状的严重程度对90个题项进行由“从无”至“严重”1~5或0~4等级的5点评分,得分越高表示心理问题越严重。国内研究常用来分析症状水平的指标有两类,一是分别将各个因子的总分除以相应题项数求出9个因子的因子分,二是将所有题项的总分除以90获得量表的总均分[8]。

心理健康水平的评估主要依据受测者SCL-90因子分或总均分与常模的差异检验结果。金华等人根据全国13个地区1 388例18~60岁正常成年人的测验结果,制定了国内正常成人心理健康的第一个常模[9],成为后续研究用以比照的经典标准。以该常模为参照的系列研究结果表明,人群间的心理健康水平参差不齐。重庆市农民工、亳州市常住居民、广西壮族农民、厦门市非公企业员工、山东省城市社区老年人样本心理健康总体水平不高[10-14]。也有相当研究支持民众心理健康状况良好的观点,如乌鲁木齐呼图壁县汉族居民、某市政府机关公务员以及南京市民SCL-90总均分或因子分显著低于全国常模[15-17]。对相近群体的研究却得出截然不同的结论。如苏皖两省党政干部与汕头市警察SCL-90所有因子分均低于常模,心理健康状况良好,而广东省行政管理干部、福州市警察的心理健康状况则比常模差[18-21]。各单项研究间大相径庭的结果甚至相互矛盾的结论,严重制约国民心理健康本土化的理论建构与应用指导。

Glass提出的元分析方法,通过对某领域内单项研究进行定量再分析,综合已有研究结果获得更具普遍性的结论,是挖掘现有知识资源进一步深化研究的有效技术[22]。1979-2006年军人、1993-2008年少数民族大学生、1996-2015年公安机关警察、2001-2010年飞行员以及2004-2013年老年人群体心理健康SCL-90测试数据与1986年常模差异的元分析结果表明,军人与警察心理健康总体水平低于成人常模,民族生、飞行员与老年人心理健康状况优于普通人群[23-27],2001-2015年幼儿园教师心理健康与童辉杰的常模无显著差异[28]。元分析研究极大增进了对某些群体心理健康水平的整体认识。但是,元分析研究结论高度依赖选取的参照常模,由于常用的常模年代久远,样本量小,本身难以适应新时期心理健康水平的评估需求。特别要注意的是,元分析是综合各个年代的研究结果与同一常模进行比较,忽略了数据自身的年代差异问题,未对年代效应进行处理,自然也就无法揭示心理健康水平随年代的变迁规律及内在机制。

为有效处理元分析中存在的年代效应问题,美国心理学家Jean Twenge提出新的元分析技术(cross-temporal meta-analysis),辛自强等将其命名为“横断历史研究”。该方法是采用横断研究“设计”对大跨度时间、时代(或历史发展)有关的差异进行元分析研究的方法,是将时代发展、社会变迁作为研究的主要内容,着重考察心理量平均分数随时代发展的变化,它将现有单项研究根据时间顺序加以连贯,使已有研究成为关于历史发展的横断取样[29-30]。横断历史研究方法已被运用于考察国内特定群体心理健康水平随年代的变化趋势,对若干以SCL-90为测评工具的数据分析结果表明,1986-2010年大学生、1990-2007年军人以及1993-2013年常驻高海拔地区军人、1995-2011年农民工的心理健康状况逐步向好[31-34],1992-2005年中学生、1994-2011年教师的心理健康水平有所下降[35-36],1990-2012年高中生的心理健康水平变化呈现两个阶段[37],而初中生的心理健康水平从1987至2013年、铁路员工的心理健康水平从1988至2009年均总体平稳[38-39]。

对上述细分群体的横断历史研究有力揭示了部分人群心理健康水平随时代变迁的状况。要清晰呈现国民心理健康水平的变化趋势以及人群间分布特点,当前横断历史研究还存在大量人群样本未覆盖、各独立研究数据起止时间差异大、难以直接纳入统一时间框架以连贯刻画心理动态等问题,并且对新近几年数据分析不足,无法反映新时代国民心理健康新特点。本研究采用横断历史元分析技术,将收集的心理健康研究数据纳入统一分析框架,借助大时间跨度的大样本数据实证分析,厘清改革开放以来国民心理健康水平变迁的总体趋势,同时考察若干现有研究重点关注人群的心理健康水平变化以及相互间差异状况。

-

文献搜集遵循以下标准:(1)心理健康测量工具为SCL-90;(2)研究对象是中国大陆民众,不包含我国台湾、香港和澳门地区被试;(3)研究对象是常态下的普通民众,排除根据特殊标准选取的样本,主要如身心疾病患者及家属、灾民、非健全家庭子女、贫困人口、重大考试前夕学生、军事演习期间军人、服刑人员;(4)完整报告了样本量(n)、9个因子的平均值(M)和标准差(SD);(5)干预研究只保留随机选取的干预组与对照组前测数据;(6)同一批数据重复发表以先期发表的为准。

-

在中国知网、维普资讯与万方数据库的中文期刊全文数据库中,分别以“心理健康”“心理卫生”“SCL90”“症状自评量表”进行题名、关键词和中文摘要的主题词检索。检索时间截止2018年10月。本研究中的“年代”特指研究数据的收集年代,首先以文献中所述取样时间为准,对于未明确报告取样时间的数据,根据同类研究惯例,采用发表年份减去2的方法获得取样年份。最终获得1986至2017年间有效文献5 465篇,有效数据7 554组,总样本量4 282 915人。

-

绝大多数SCL-90采用1~5分的5点评定,本研究将少量0~4级计分的研究采用将各因子均值加1的方式统一为1~5级计分方式。将所有研究数据根据发表年代、取样年代、样本量、性别、来源地区、样本类型等指标分别编码并录入数据库。其中,据文献信息可明确样本性别的数据4 918组,样本量2 184 923人。注明样本来源省级行政单位的数据6 644组,样本量3 810 292人。参照国家统计局将我国大陆31个省区市划分为四大经济区的惯例,本研究中,东部地区包含北京、天津、上海、河北、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10个省市,东北地区包含辽宁、吉林、黑龙江3个省,中部地区包含山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省,西部地区包含重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古、广西、西藏、宁夏、新疆12个省区市。主要样本类型分为7大类,每类数据超过100组,共6 283组,样本量3 648 562人。

一. 文献搜集

1. 文献搜集标准

2. 文献检索

二. 数据整理

-

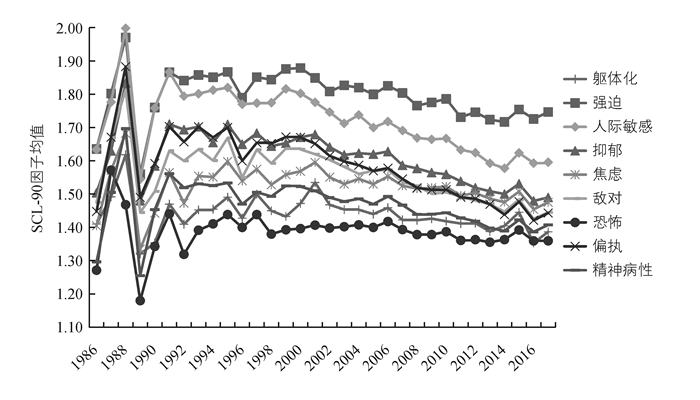

通常认为样本量越大统计结果越可靠,越接近真实情况,为获得更加稳健的结果,横断历史元分析一般以样本量为权数对各项研究的均值进行加权处理[40]。为直观说明国民心理健康随年代的变化趋势,根据每项研究的样本量逐年计算出SCL-90各因子的加权平均值,据此绘制近三十年间SCL-90各因子均值随年代变化的折线图。

图 1显示,SCL-90均值在1986至1990年间剧烈震荡,由于这五年间数据组不足样本量十分有限,难以得出确切结论。20世纪90年代以来,强迫和人际敏感两个因子均值始终高居前两位,恐怖的因子分始终最低。90年代期间SCL-90均值持续起伏波动,整体有所下降,新世纪以来,大多数SCL-90因子均值呈现较为清晰的下降趋势。其中,人际敏感、抑郁、恐怖、偏执与精神病性5个因子高峰值均最早出现在1991年,躯体化、强迫、焦虑与敌对的均值最高点集中于1995至2001年之间。躯体化、抑郁、焦虑、敌对与偏执5个因子均值于2016年降至最低点,强迫、人际敏感、恐怖与精神病性4个因子均分最低值集中在2013与2014年。进一步将年代与SCL-90各因子均值进行相关分析,表 3显示,除躯体化因子外,其余8个因子均值与年代之间都呈现显著负相关(p<0.05),相关系数值介于-0.21~-0.03之间,是低相关。上述结果反映出,1986年以来尤其是新世纪以来至2017年,国民SCL-90均值的总体水平呈下降趋势。

-

为精确描述SCL-90各因子均值随年代下降幅度的具体数量,采用已有方法计算效果量d。首先,分别以SCL-90各因子均值为因变量,以年代为自变量,采用样本量进行加权建立回归方程y=Bx+C(其中y为因子平均数,x为年代,B为未标准化的回归系数,C为常数项)。其次,分别将年代1986与2017代入回归方程获得起止年的平均分M1986与M2017。再次,计算M1986与M2017之差,并除以32年间的平均标准差,即得到d值。平均标准差是通过将所有研究数据的标准差求平均获得,这种采用个体层面变量的方法有效避免了生态谬误[41]。

结果表明,1986年心理健康9个因子的均值在1.42~1.89之间,2017年均值在1.39~1.75之间,32年间9个因子均值下降0.04~0.47个标准差。其中,改善幅度最大的因子是偏执,变化最小的因子是躯体化。依据Cohen对效果量大小的区分,效果量d的绝对值在0.2至0.5之间为小效应,0.5以上至0.8为中效应,大于0.8为大效应[42]。据此标准,强迫、人际敏感、抑郁、敌对、偏执与精神病性6个因子的下降幅度为小效应,且偏执与人际敏感接近中效应,躯体化、焦虑与恐怖3个因子均值的下降不具有统计学意义。综上研究结果可得出近三十年来国民心理健康水平总体向好的结论。

-

考察男女两性心理健康与年代的相关以及心理健康水平变化量的性别差异。从表 4可以看出,男性SCL-90的8个因子均值与年代呈显著负相关(p<0.01),人际敏感、偏执的d值属于中效应,强迫、抑郁、焦虑、敌对与精神病性5个因子d值介于0.23~0.41,是小效应。女性SCL-90各因子均值与年代的相关方向不一致,躯体化、焦虑与年代正相关,其他7个因子与年代负相关,其中,人际敏感、抑郁、偏执与精神病性4个因子的d值介于0.23~0.46,达到小效应。从因子数量与数值判断,相对于女性,男性心理健康水平随年代的改善更为全面有力。

进一步探讨男女心理健康水平差异是否显著,采用一般元分析方法,分别根据男女9个因子均值计算出SCL-90的加权总均分及标准差,以男性为控制组,计算心理健康水平差异的平均效果量。单项研究的效应量采用Hedges和Olkin的计算公式:ES=(XG1-XG2)/Sp,XG1是实验组的平均值,XG2是控制组的平均值,Sp是实验组和控制组的联合标准差。采用每组原始数据的样本容量作为权数,以计算最终统计指标平均效应量。平均效应量计算公式为ES=∑(WiESi)/∑Wi,ESi是第i个效应值,Wi是第i个效应值的方差权重的倒数[43]。结果表明,总均分的平均效果量ES =0.1(见表 5),具体到各因子,仅恐怖因子的平均效果量达到小效应,ES =0.27,且95%置信区间不包含0,表明女性的恐怖症状高于男性,其余8个因子的效果量值介于0.01~0.14。总体而言,男女两性心理健康水平不存在显著差异。

-

年代与四大地区SCL-90各因子均值的相关分析结果表明,西部地区7个因子均值与年代显著负相关(p<0.01),偏执的d值达到中效应,另有5个因子d值是小效应,介于0.27~0.43,中部地区6个因子均值与年代显著负相关(p<0.01)且d值达到小效应,介于0.22~0.39,东部地区6个因子均值与年代显著负相关(p<0.001),3个因子d值达到小效应,介于0.27~0.44,东北地区有4个因子均值与年代显著负相关(p<0.05),3个因子d值为0.28与0.33,达到小效应。总体而言,近三十年来国民心理健康水平总体随年代向好的趋势主要由中、西部民众心理健康水平的改善引起。

为精确描述四大地区民众心理健康水平的差异,采用一般元分析的方法进行检验。首先根据因子分计算出SCL-90的加权总均分及标准差,再以东北地区为控制组,计算其他3个地区民众心理健康与控制组差异的效果量。从表 5看出,东、中、西部地区与东北地区的差异微弱,未达到小效应,表明国民心理健康水平在四大区域间不存在显著差异。深入剖析四大地区SCL-90总均值随年代变化的折线图发现,四个地区的分值在前后两个时间段内走势有所不同。据此进一步将数据分成前后两个时段,分别进行心理健康水平地区间差异的一般元分析。结果发现,1986至2005年,中、西部地区民众SCL-90总均值与东北地区民众差异的效果量ES值分别为0.21与0.31,且95%置信区间不包含0,西部地区民众SCL-90总均值与东部地区民众差异效果量的ES值为0.21,均达到小效应。表明这一时期中、西部地区民众心理健康水平均低于东北地区民众,且西部地区民众低于东部地区民众,东北地区民众心理健康水平最佳,西部地区民众心理健康水平最低。而在2006至2017年期间,四大地区民众SCL-90总均值相互间差异效果量ES值介于-0.01~0.11,未达到小效应,心理健康水平的地区间差异不复存在。

-

对年代与7类人群SCL-90总均分的加权平均值进行相关分析,表 7显示,军人、大学生的总均值与年代显著负相关(p<0.001),军人的d值是中效应,大学生的d值是小效应,医护人员的总均值与年代显著正相关(p<0.01),d值接近小效应,老年人、教师、中小学生、警察的总均值与年代相关不显著(p>0.05)。表明军人与大学生群体的心理健康水平在近三十年间逐渐提高,医护人员的心理健康水平存在恶化倾向。

采用一般元分析方法对7类人群心理健康水平的差异进行检验。以SCL-90总均分为心理健康水平的指标,以总均分最低的老年人样本为控制组,计算其他6类人群与控制组心理健康水平差异的效果量。表 5显示,中小学生、警察、教师与控制组的差异为中效应,医护人员、大学生、军人与控制组的差异呈小效应,这6类人群与老年人心理健康的差异均具有统计学意义,表明心理健康水平在不同人群间的确存在差异。从d值大小判断,老年人心理健康水平最佳,其次是军人、大学生、医护人员,中小学生、警察与教师的心理健康水平相对最低。

一. 国民心理健康随年代的整体变化

二. 国民心理健康水平随年代的变化量

三. 不同性别国民心理健康水平随年代的变化

四. 不同地区国民心理健康水平随年代的变化

五. 不同样本类型国民心理健康水平随年代的变化

-

四百多万份样本SCL-90的9个因子均值于1986至2017年间整体呈现下降趋势,年代可以解释9个因子均值变化的0.04~0.47个标准差,国民心理健康水平在32年间呈现向好趋势。个体心理健康是生物遗传、心理素质与社会因素综合作用的结果,一国内有益于民众心理健康的生物、心理与社会一揽子因素的协同改善,是国民心理健康水平得以整体提升的基础。其中,社会经济发展水平起关键作用。Diener等人的研究表明,幸福感随着物质生活水平的提高而增加,特别是当人均收入处于较低水平时[44]。收入对个体心理健康的显著影响在我国城市居民、农民以及教师样本中均得到证实[45-47]。改革开放以来,我国经济总体平稳健康发展,人均可支配收入稳定增长,脱贫攻坚战取得决定性进展,绝对贫困人口锐减,中等收入群体持续扩大,社会保障体系逐步完善,民众基本生存需要获得更好满足。生物遗传方面,疾病是威胁心理健康的主要应激源之一。我国医疗卫生服务体系日益健全,国民健康素养稳步提升,有效促进了疾病的预防、早期发现与及时治疗,为心理问题的防控奠定良好的生物基础。

心理健康本质上是一种动态的心理状态,是心理素质这一稳定的、基本的、内隐的心理品质的反映,是心理素质健全的功能状态和标志之一。作为内源性因素,心理素质在心理健康的影响因素模型中居核心地位,对心理健康水平具有重要的直接效应和调节效应[48-49]。心理素质是后天社会文化环境与先天遗传基础交互作用的结果。增强心理素质是我国社会心理服务、学校素质教育以及心理健康教育的重要着力点。近年来的系列研究结果表明,大、中、小学生以及军人等多个群体的心理素质整体表现出积极正向的态势[50-53]。同时,心理健康素质作为个体心理素质中主要影响心理健康的内在稳定因素,也呈现良好状态,如对全国6大行政区23个省区市51 399名青少年的调查结果表明,青少年心理健康素质总体状况较好,各类心理健康素质“低水平”人数的百分比很低[54]。良好的心理素质底蕴为心理健康促进提供强有力的动能。需要指出的是,从心理健康双因素模型的视角来理解心理健康[55],本研究侧重于传统的心理健康观,即主要关注消极心理症状的消除方面,后续研究可进一步拓展,聚焦国民主观幸福感、生活满意度等积极心理资源随时代的变迁。

-

男性SCL-90的8个因子均值与年代显著负相关,年代可以解释其中7个因子均值变化的0.23~0.54个标准差,女性SCL-90的7个因子均值与年代显著负相关,年代可以解释4个因子均值变化的0.23~0.46个标准差。男性心理健康水平在32年间向好趋势更明显。近期针对我国12个省市12 160名研究对象SCL-90的调查结果显示,与1986年常模相比,男性心理健康状况的确有所改善,女性各因子分值变化则出现分化[56]。近三十年来男女心理健康水平变化轨迹的不同,重要原因可能在于对女性更为不利的生理及社会环境因素延缓了女性心理健康状况的改善进程。女性雌性激素、孕激素对情绪有直接的负面影响,女性对焦虑、抑郁等心理症状的易感具有生物学基础[57]。同时,随着我国经济社会快速发展,社会变革加速推进,现代女性的一个显著特征就是更加深度卷入社会,家庭-工作冲突、理想自我与传统角色定位冲突加剧,易诱发心理症状。

女性SCL-90总均值略高于男性,但差异效果量未达到小效应,9个因子均值都高于男性,仅恐怖效果量达到小效应,总体上,男女心理健康水平不存在显著差异。心理健康的性别差异至今仍有很大争议。心理健康不存在性别差异的观点认为,男女两性更多的只是在表达压力方式上有所不同[58]。本研究基于大样本数据分析,同时在纳入样本时排除了多类特殊群体,结果可较好代表普通人群的心理健康状况,结果倾向于支持男女两性心理健康无显著差异的观点。有研究表明女性心理健康水平低于男性,如刘媛媛等研究表明,女性在除偏执和精神病性以外的各个因子上得分均显著高于男性,但深入探究发现,两性在7个因子上的均分差异值仅介于0.03~0.06之间,实际差异极其微弱[56]。对英国银行、大学、政府部门三个系统9 988名员工的调查发现,女性心理症状发生率均高于男性,但差异不大,且仅在政府部门被试中具有统计学意义[59]。在23个欧洲国家18-75岁样本中,心理健康的性别差异存在显著的跨国效应,且社会经济因素及家庭相关因素在性别和抑郁症状间起调节作用[60]。换言之,性别与心理健康的关系错综复杂,在性别表象背后真正起作用的是经济社会地位、社会文化与受教育程度等背景因素,将水平差异简单化归结为性别是无益的。如前所述,女性面临更为不利的心理健康环境,心理问题的发生概率高,但实际上并未造成两性心理症状的根本差异,重要机制之一可能是女性比男性有更为积极的心理求助态度与行为,当自身应对资源不足时,主动求助于人,是化解心理症状于萌芽的有效手段[61-62]。

-

中、西部地区分别有6、7个因子均值与年代显著负相关,年代分别可以解释两个地区民众6个因子均值变化的0.22~0.39与0.27~0.52个标准差,东北、东部地区各有3个因子d值达到小效应,中、西部地区民众心理健康水平向好的趋势更为显著。进一步分析发现,近三十年间国民心理健康水平随年代向好的趋势以及总体上地区间差异不显著的现象主要由2006-2017年间中、西部民众心理健康的显著改善引起。研究者普遍认为物质生活条件与主观幸福感的关系呈曲线分布,在生活水平低时,收入增加会带来幸福感的显著增加,但随着收入持续增加,幸福感的增加则会趋于平缓,经济状况与主观幸福感的相关遵循边际效用递减规律[63-64]。本研究结果表明,国民心理健康水平与收入状况的关系也符合该规律。《中国统计年鉴》于2000年开始连续统计四大经济区人均可支配收入,数据表明,2000至2016年,四地人均可支配收入稳步增长,东部、东北地区收入水平始终显著高于中、西部地区,由高到低依次为东部、东北、中部与西部。在中、西部地区经济发展总体水平较低的大背景下,前二十年心理健康水平低于东部、东北地区,且近三十年来收入增长对中、西部地区民众心理健康水平有更积极的促进功能。

近年来,收入水平的地区差距逐步缩小,经计算,2013至2016年4年间年人均可支配收入增长率由高到低分别为西部9.76%、中部9.44%、东部9.01%以及东北7.7%,中、西部地区保持更高增速,东部、东北、中部与西部地区人均可支配收入比已由2000年时的1.97:1.31:1.25:1缩小到2016年时的1.56:1.24:1.19:1。特别值得一提的是,党的十八大以来,6 000多万贫困人口稳定脱贫,其中相当数量分布于中、西部地区。收入水平的高速增长以及极端贫困群体规模的急剧减小,有力拉动中、西部地区民众心理健康水平的提升。当前,中、西部地区民众依然享受与经济发展、收入增加相伴随的心理健康红利,而东部、东北地区民众已出现经济增长对心理健康无显著影响的阶段。东部、东北地区人均可支配收入水平可能已经迈过物质生活条件有效促进心理健康的“收入门槛”,从基本生存刚需迈入追求发展性和更高精神层次需求的时期。

-

军人、大学生的SCL-90总均值与年代显著负相关,军人的d值是中效应,大学生的d值是小效应,医护人员的SCL-90总均值与年代显著正相关,d值接近小效应,老年人、教师、中小学生、警察的总均值与年代相关不显著。近三十年来军人与大学生的心理健康水平趋好,医护人员的心理健康水平有下降倾向。衣新发等认为,军人心理健康水平的变化从一定程度上表明我国的国防政策与国防发展战略及各项强军改革从整体上提升了军人群体的心理健康水平[32]。辛自强等认为,国家对大学生心理健康问题的重视和相应政策措施的出台落实、高等教育质量的整体提升以及高校微观系统的自身特性均对大学生心理健康具有促进作用[31]。军人与大学生是我国心理健康服务较早涉及的重点人群,这两大群体心理健康工作取得的显著成效,也从实践层面验证了心理健康服务的实效性。

采用一般元分析方法对样本类型间心理健康水平的差异检验发现,老年人心理健康水平最佳,中小学生、警察与教师的心理健康水平最低。根据社会情绪选择理论,老年人倾向于选择和关注积极事件及关系,这会让老年人消极体验减少或维持稳定,积极情绪有所上升,降低心理症状发生的风险[65]。老年人经历世事沧桑后更可能达到心理整合与内在通达,从而以积极态度应对躯体机能退化、认知功能弱化以及各种可能的丧失。有研究证实,我国老年人的老化态度较为积极,体验到的积极身体变化和心理获得显著高于心理社会丧失,老年人在变老过程中体验到相对较多的积极变化,并且老年人年龄认同存在年轻化偏向,而且年轻化偏向程度越强,老年人的焦虑症状和抑郁症状越少,生活满意度水平越高[66-67]。由于SCL-90量表的适用性,本研究中的中小学生以中学生样本为主,从个体心理发展的自然规律进行审视,这一年龄段正处于心理发展“骤风暴雨”的青春期,心理发育未成熟,面临心理社会发展阶段的自我同一性危机,是心理问题的高发期。

职业角色在一定程度上塑造着从业者的心理与行为。角色压力可以较好解释警察与教师心理健康水平持续低迷、医护人员心理健康水平近年来有下降迹象的状况。角色压力是指当个人无法很好扮演某种角色胜任该角色期待时产生的心理压力,角色冲突、角色模糊与角色超载是角色压力的主要来源[68]。警察、教师与医护人员是典型的助人职业者,源于职业性质与工作职能,警察、教师与医护人员直面社会转型带来的巨大冲突,如近年来尖锐的医患矛盾问题,同时他们背负全社会赋予的多重角色期待,职业压力负荷大。当各种角色期待相互冲突,或从业者自身拥有的资源如能力与时间难以顺利平衡,就会造成内在冲突,影响身心健康。国外研究表明,角色冲突、角色超载对职业人员心理健康有显著影响[69]。角色冲突、角色模糊、角色超载均与国内基层公务员心理健康密切关联,也对教师生理健康与心理健康有显著影响[70-71]。公众应更加理性看待上述职业从业人员,赋予合理角色期待,同时,相关行业与组织应进一步加强心理健康服务,健全心理健康的预警机制和干预体系,增进职业群体的心理健康。

下载:

下载: