HTML

-

进入21世纪后,旅游业已成为当今世界发展最快的产业,呈现出强劲的增长态势。我国旅游业自改革开放以来,发展迅猛,已成为许多区域的战略性支柱产业。各地旅游投入不断增加,旅游产品愈加丰富,区域旅游竞争也越发激烈。如何在激烈的竞争中提升旅游竞争力,保持旅游业的可持续发展,成为区域旅游业健康发展的重要课题。

秦巴山区集革命老区、大型水库库区和自然灾害易发多发区于一体,内部差异大、致贫因素复杂,是国家新一轮扶贫攻坚的主战场。在2012年国务院扶贫办和国家发改委编制的《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》中提出,应以旅游业作为特色优势产业,助推扶贫攻坚,到2020年,与全国同步实现全面建成小康社会的目标。在2015年国家旅游局编制的《秦巴山片区旅游发展规划》中提出,以旅游业带动区域发展,扩大就业,提高收入,治贫脱贫,促进经济平稳增长和生态环境改善。因此,发展旅游业,提升旅游竞争力,对秦巴山区的整体发展具有重要作用。

秦巴山脉重庆片区包括城口、云阳、奉节、巫山、巫溪五县,拥有丰富的旅游资源,优异的生态环境,璀璨的历史文化,发展旅游业具有得天独厚的资源和环境优势。但是,长期受制于社会经济水平低、交通基础薄弱、旅游专业人才缺乏等因素,旅游业发展水平不高,旅游竞争力不强。因此,如何提升秦巴山脉重庆片区的整体旅游竞争力,实现片区内旅游产业的协调发展,成为当前及今后一个时期该区域旅游业健康发展的关键。

-

选取合适的指标是准确评价旅游竞争力的关键所在。Larry & Chulwon通过对韩国和澳大利亚的旅游产业利益相关者进行调查,提出旅游目的地竞争力的决定因素和评价指标[1];Sanja从人力资源、信息技术、政策等方面构建出现代旅游竞争力指标体系[2];Metin以游客的旅游经历与满意度为研究重点,发现二者是影响旅游目的地竞争力的重要因素[3]。国内研究者多从旅游业绩竞争力、旅游潜力竞争力、旅游环境支持竞争力等方面构建评价指标体系,但对评价指标的选取标准不一。张梦从市场竞争力、核心竞争力、基础竞争力、制度竞争力四个方面构建出区域旅游业综合评价体系,包括55个二级指标[4];盛见将区域旅游产业竞争力分解为潜在竞争力、外生和内生资源禀赋竞争力、市场竞争力[5];王琪延、罗栋从旅游市场竞争力、旅游服务竞争力、旅游产品及资源竞争力和城市发展竞争力四个方面建立了包含52项指标在内的城市旅游竞争力评价指标体系[6];温碧燕建立了包含旅游竞争潜力、现实竞争力和竞争影响力三个构成成分的旅游可持续竞争力评价模型[7]78;马晓龙、曹杏娟从资源竞争力、产业竞争力、规模竞争力、市场竞争力、基础竞争力五个方面,构建了包含20个指标的省域旅游竞争力评价体系[8];李若凝等从旅游资源条件、市场开拓能力、产业发展能力、产业支持能力四个方面选取24个指标构建竞争力评价体系,对河南省旅游竞争力进行评价[9];徐喆、张立峰从旅游现状竞争力、旅游基础环境竞争力和旅游潜力竞争力三个方面构建城市旅游竞争力评价指标体系[10]42;亢晔等从业绩竞争力、潜在竞争力、环境支持竞争力三个方面,选取24项指标构建旅游竞争力评价指标体系,对我国东部沿海三大区域12个省(市、区)旅游竞争力进行了综合评价[11]。因不同研究者对评价指标的选取标准不一,指标数量相差悬殊,最多的评价指标达80个[12],最少的评价指标仅有10个[13];同时,在区域旅游竞争力评价指标体系的构建中还存在指标重叠、对指标含义的解释存在歧义等问题,对区域旅游竞争力评价结果的科学性产生较大影响。

-

国内外研究者对旅游竞争力的研究主要采用定性、定量、定性与定量结合等方法。在定性研究方面,Vinka & Ines在分析竞争优势和竞争策略的基础上,结合波特的“钻石模型”对小型旅游企业的竞争力进行定性分析[14];Maria & Peter基于48个地理及文化特性指标,通过感知图像对美国弗吉尼亚和大西洋中部地区的10个州的旅游竞争力进行对比研究[15]。定量方法主要包括层次分析法、聚类分析、主成分分析法、结构方程模型、因子分析法、加权求和多指标综合评价模型、数据包络法等。王俊、王琪延运用层次分析法对我国地级以上城市旅游业竞争力进行评价[16];为克服层次分析法的主观性,丁蕾等采用熵技术对权重系数进行修正[17];李琪、唐光海采用聚类分析和因子分析,对我国省域旅游业进行评价[18];徐喆、张立峰采用因子分析法分析了吉林省9个地级市旅游竞争力的差异[10]42-43;杨晓霞等采用主成分分析法对重庆市旅游发展潜力进行了评价[19];彭丽粉运用因子分析、聚类分析、单因素方差分析等方法,综合评价了我国区域旅游竞争力[20];温碧燕[7]79、易丽蓉[21]运用结构方程模型对区域旅游产业竞争力进行评价;因操作简单、计算快捷、方便实用,加权求和多指标综合评价模型近年来被大量用于区域旅游竞争力评价[22-23]。在定性和定量结合研究方面,Auturo & Juan通过对专家和旅游者的调查,采用主成分分析法来评价西班牙大卡纳利亚群岛海钓旅游的竞争潜力[24]。总的来说,定量研究成为旅游竞争力评价的主流方法。

此外,在现有的旅游竞争力研究成果中,大都选取某一年的截面数据进行静态评价。但是,区域旅游竞争力的影响因素会随着时间的变化而发生改变,截面数据无法客观反映出这种动态变化。因此,使用面板数据对区域旅游竞争力时间序列变化展开分析,将有助于探寻区域旅游竞争力的动态变化趋势。

一. 旅游竞争力评价指标体系的构建

二. 旅游竞争力评价方法

-

秦巴山区是指位于中国中西部的秦岭、大巴山及其毗邻地区。根据国务院扶贫办、国家发改委在2012年编制的《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》,秦巴山区包括河南、湖北、重庆、四川、陕西、甘肃六省市的80个县(市、区),国土总面积为22.5万km2,总人口约3 800万人。

秦巴山区位于我国地理中心,区位优势突出。位于全国“两横三纵”新型城镇化格局的核心交汇区,北接关中-天水经济区,东临中原经济区,西毗成渝经济区,南倚长江黄金水道四大经济板块,周边分布有两江新区、西咸新区、天府新区、兰州新区四大国家级新区,是我国区域经济协同发展的重要衔接区;秦巴山麓周边的重庆、成都、西安、武汉、兰州、郑州等中西部核心城市,是西部大开发和中部崛起协同发展的枢纽,是丝路经济带东拓西进的转换枢纽;是我国交通命脉线的汇聚区,该区域涉及渝新欧大通道、西成高铁、包茂高速、连霍高速、京昆高速、沪陕高速、兰渝铁路等多条交通干线。

秦巴山区是中华文明的重要发祥地,人类演进的摇篮;也是我国扶贫攻坚的关键区域,贫困人口达300余万,有55个国家级贫困县,占全国贫困县总量的10%。秦巴山区旅游资源富集,生态环境优异,具备发展旅游业的基础条件,是未来我国旅游业的重要增长极。

-

秦巴山脉重庆片区位于秦巴山区的中南部,在《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》中,该片区包括重庆市的5个县,分别是城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县。

秦巴山脉重庆片区总面积18 018km2,人口262.16万,辖13个街道,106个镇,56个乡镇;截止2014年底,该片区国民生产总值为613.83亿元。该片区属亚热带季风气候,年均温15.0~16.5℃,年降水量为1 000~1 200mm;以中山为主,有大巴山、巫山、七曜山等,大部分山地的海拔在1 500m以上;流水下切作用显著,多“U”型或“V”型峡谷,最著名的是长江三峡和大宁河小三峡。山河相间、峡谷众多的地貌特征,为旅游开发提供了丰富的山水与峡谷资源。

秦巴山脉重庆片区旅游资源丰富,拥有巫巴文化、三国文化、三峡文化、红色文化等人文旅游资源,拥有国家5A级旅游景区2处(巫山小三峡、云阳龙缸),4A级旅游景区4处(奉节白帝城-瞿塘峡、云阳张飞庙、巫溪大宁河生态文化长廊、巫溪红池坝);拥有国家级自然保护区3个(重庆大巴山国家级自然保护区、重庆阴条岭国家级自然保护区、重庆五里坡国家级自然保护区),国家级森林公园3个(小三峡国家森林公园、红池坝国家森林公园、九重山国家森林公园),全国历史文化名镇3个(巫溪宁厂镇、奉节竹园镇、巫山庙宇镇)。该片区各县均以旅游业作为支柱产业或主导产业,加大旅游开发力度,旅游业发展态势良好。

一. 秦巴山区

二. 秦巴山脉重庆片区

-

遵循科学性、动态与静态相结合、系统性、可比性、全面与重点相结合、可获得性与可量化性等原则,遴选评价指标。

在选取区域旅游竞争力的评价指标时,采用过滤法对国内外已有研究文献进行筛选;使用频度统计法,选择使用频度较高的区域旅游竞争力评价指标;在此基础上,对筛选出的评价指标进行分析与归类,结合秦巴山脉重庆片区的社会经济环境、旅游资源条件、旅游业绩表现等,选择与该片区旅游竞争力评价最关键、最具有针对性的指标。在初选指标的基础上,通过向相关专家征询意见,对指标进行调整优化。

秦巴山脉重庆片区旅游竞争力评价指标体系包括目标层、准则层、细分层和指标层等四个层级,其中,准则层由旅游竞争实力、旅游竞争潜力、旅游环境支持力三个指标组成;细分层由旅游经济发展实力、旅游产业发展实力、旅游资源条件、人力资源条件、市场营销能力、经济环境、生态环境、文化环境、基础设施环境等9个指标组成;指标层由旅游直接收入、游客接待量、游客人均停留时间等48个指标组成(表 1)。

-

本研究选用的主观赋权法为层次分析法,客观赋权法为变异系数法,最终将二者的结果综合起来确定各指标的权重。

-

对数据进行标准化处理的方法较多,常用的如总和标准化、标准差标准化、极大值标准化、极差标准化等。根据指标数据的实际,本研究采用极大值标准化法。该方法的优点在于易于直观比较,标准化后数据的极大值为1,其余数值在0~1之间,将1视为参照系。

-

加权求和多指标综合评价模型适用于多层次、多指标的区域旅游竞争力评价,鉴于本研究的评价指标数量较多,故采用该评价模型。计算公式如下:

式中,E为区域旅游综合竞争力评价的数值;Ui为第i个指标的权重;Pi为第i个指标的无量纲化值;n为评价指标的个数。

一. 评价指标体系的构建

二. 研究方法

1. 赋权方法

2. 无量纲化方法

3. 区域旅游竞争力评价方法

-

秦巴山脉重庆片区旅游竞争力评价涉及的48个指标的数据,主要来源于以下途径:

1.《国民经济和社会发展统计公报》。D26~D33、D39、D47、D48等11个指标的数据来源于秦巴山脉重庆片区5个县2011-2015年的《国民经济和社会发展统计公报》。部分指标在部分年份缺失,根据前后年份的数值及增长率测算。

2.《政府工作报告》。D36、D37、D38、D41、D42等5个指标的数据主要来自于秦巴山脉重庆片区5个县历年的《政府工作报告》。部分指标在部分年份缺失,根据前后年份的数值及增长率测算。

3.官方网站。D34来自重庆市环保局网站(http://www.cepb.gov.cn/);D35来源于中国自然保护区网站(http://www.nre.cn/);D40、D45来源于重庆数据网站(http://www.cqdata.gov.cn/)。

4.各县旅游局统计数据。D1~D13、D18~D25、D43、D44、D46等24项指标的数据来源于秦巴山脉重庆片区5个县的旅游局,由研究者实地调研收集获得。

5.其它。D14、D15根据对各县编制的《旅游发展规划》中优良级旅游资源单体数量的统计结果计算获得。优良级旅游资源单体比例=优良级(三、四、五级)旅游资源单体数量/旅游资源单体总数;旅游资源密度=旅游资源单体总量/区域总面积。

部分年份的部分指标在《国民经济和社会发展统计公报》、《政府工作报告》、官方网站中缺失,根据前后年份的数值及增长率测算获得(表 2)。

对于指标D16、D17,根据各县拥有的不同级别的旅游资源赋值。赋值标准是在借鉴前人研究成果的基础上,结合研究区实际确定的,具体赋值标准见表 3。如果同时拥有多个级别的旅游资源,按就高原则赋分。

-

设计出“秦巴山脉重庆片区旅游竞争力指标相对重要性专家打分表”,通过征询相关专家意见,构造判断矩阵,求解判断矩阵的最大特征值与特征向量,通过CI、RI和CR指标一致性检验,得到评价体系中各因子的权重值。将收集到的相关数据导入Excel中,得出各指标的标准差和平均数;将标准差与平均数相比,得到指标的变异系数,求得各指标权重;对层次分析法得到的指标权重与变异系数法得到的指标权重进行处理,得到综合权重值。

-

将秦巴山脉重庆片区5个县的旅游竞争力评价指标的原始数据加总,得到秦巴山脉重庆片区5县旅游竞争力评价指标原始数据加总值;对原始数据加总值进行标准化处理,得到无量纲化数据。

一. 数据来源

二. 数据处理

1. 指标赋权

2. 数据的无量纲化

-

秦巴山脉重庆片区2010-2014年旅游竞争力的得分见表 4。

由表 4可知,研究期内5年间,秦巴山脉重庆片区旅游竞争力总体呈上升态势,部分年份略有反复。2010-2011年,旅游竞争力由0.630 3缓慢增长至0.640 1;2011-2012年,旅游竞争力增长迅猛,由0.640 1增长至0.837 6;2012-2013年,稍有回落至0.830 0,但较2012年差值较小;至研究期末的2014年,旅游竞争力又较快增长到0.920 1。秦巴山脉重庆片区旅游竞争力5年间增长了0.289 8,累计增幅达45.97%,年均增幅超过9%。究其原因,除了该区域拥有丰富的旅游资源外,各县均将旅游业作为支柱产业、主导产业加以培育,加大旅游开发力度,增加投入,出台鼓励政策,旅游业发展的竞争实力、竞争潜力、环境支持力都不断提升,旅游综合竞争力持续增强。

就表 4中旅游竞争力的增长率而言,2010-2014年间秦巴山脉重庆片区旅游竞争力起伏较大,2012年的增长率最高,达30.85%;2013年最低,为-0.91%;至2014年,旅游竞争力的增长率再次转入上升通道,达10.86%。

综上,秦巴山脉重庆片区在研究期内旅游竞争力年均增幅超过9%,总体保持较快上升态势;但增长的稳定性较差。

-

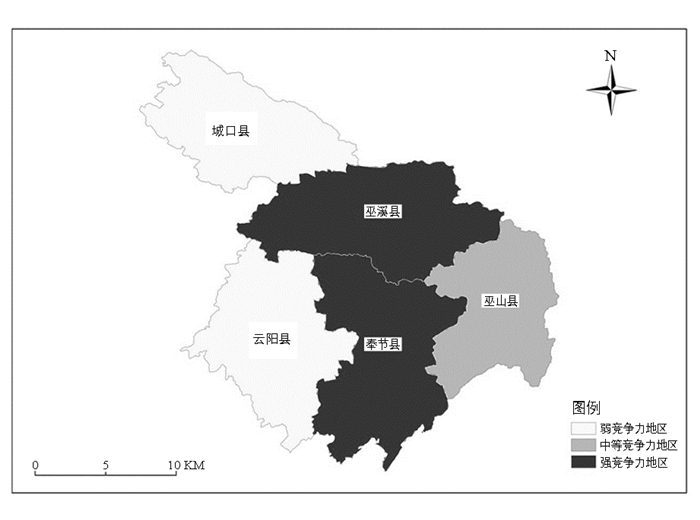

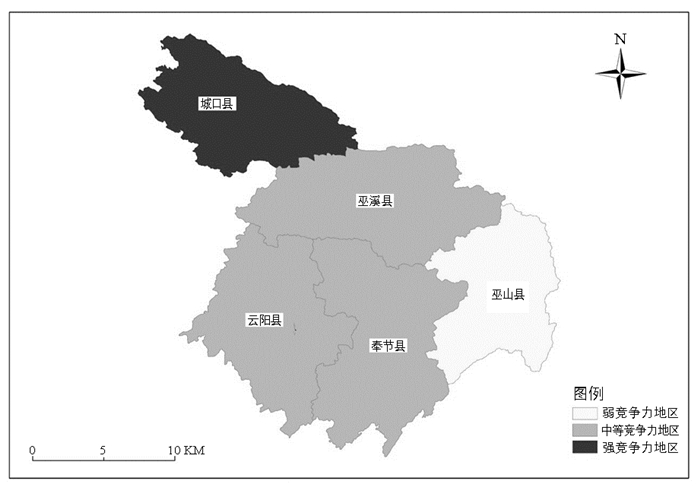

将秦巴山脉重庆片区各县在2010-2014年间旅游竞争力的均值输入ARCGIS10.3软件中,采用自然间断点分类法将各县旅游竞争力分为3类——强竞争力地区、中等竞争力地区、弱竞争力地区,绘制出旅游竞争力强弱态势分布图(图 1)。

由图 1可知,研究期内秦巴山脉重庆片区内部县域之间旅游竞争力存在明显差异,总体呈现2强1中2弱的分布态势。奉节县、巫溪县处于强竞争力阵营,巫山县处于中等竞争力阵营,城口县、云阳县处于弱竞争力阵营。因此,奉节县、巫溪县在秦巴山脉重庆片区内部最具旅游竞争力,云阳县、城口县的旅游竞争力最弱,巫山县旅游竞争力位居中游。

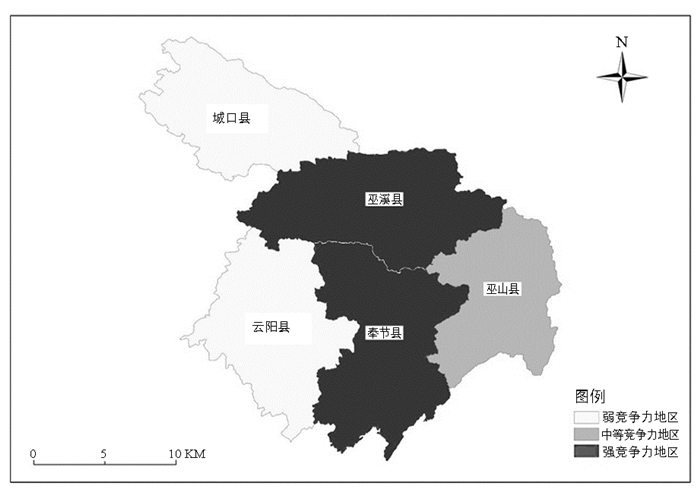

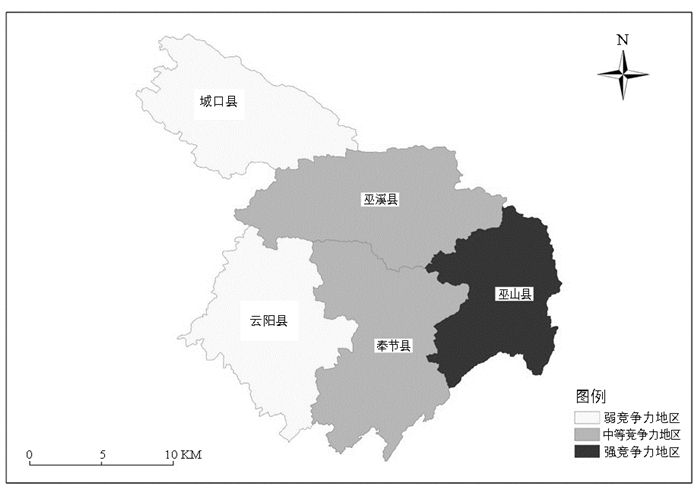

将秦巴山脉重庆片区各县在2010~2014年间旅游竞争实力、旅游竞争潜力、旅游环境支持力的均值输入ARCGIS10.3软件中,绘制出其强弱态势分布图(图 2、图 3、图 4)。

由图 2、图 3、图 4可知,在旅游竞争实力方面,奉节县、巫溪县处于强竞争力阵营,巫山县处于中等竞争力阵营,云阳县、城口县处于弱竞争力阵营;旅游竞争实力的强弱态势与旅游竞争力完全一致。在旅游竞争潜力方面,巫山县处于强竞争力阵营,巫溪县、奉节县处于中等竞争力阵营,城口县、云阳县处于弱竞争力阵营;旅游竞争潜力的强弱态势与旅游竞争力不完全吻合,旅游竞争潜力强的巫山县的旅游竞争力只位居中等,表明巫山县的旅游竞争潜力还未完全转化为旅游竞争力。在旅游环境支持力方面,城口县处于强竞争力阵营,巫溪县、奉节县、云阳县处于中等竞争力阵营,巫山县处于弱竞争力阵营;旅游环境支持力的强弱态势与旅游竞争力的强弱差异较大,旅游环境支持力最强的城口县的旅游竞争力却最弱,旅游环境支持力最弱的巫山县的旅游竞争力位居中等,旅游环境支持力位居中等的云阳县的旅游竞争力处于弱势,表明秦巴山脉重庆片区各县尚未将旅游环境支持力真正转化为旅游竞争力。

上述分析表明,奉节县、巫溪县在秦巴山脉重庆片区内的旅游竞争力最强,巫山县位居中游,云阳县、城口县的旅游竞争力最弱。秦巴山脉重庆片区各县旅游竞争力与旅游竞争实力高度吻合,与旅游竞争潜力、旅游环境支持力则存在差异。就奉节县、巫溪县而言,强大的旅游竞争实力加上中等的旅游竞争力潜力、旅游环境支持力使其在秦巴山脉重庆片区内拥有较强的旅游竞争力;拥有强大旅游竞争潜力的巫山县因其旅游环境支持力最弱,导致其总体旅游竞争力位于中等;拥有最强旅游环境支持力的城口县,因其旅游竞争实力、旅游竞争潜力都较弱,故其整体旅游竞争力也处于弱势地位;云阳县因其旅游竞争实力、旅游竞争潜力双双位于弱势地位,使其整体旅游竞争力处于弱势。

-

将秦巴山脉重庆片区旅游竞争力评价指标综合权重值与各层次指标均值相乘,得到秦巴山脉重庆片区各层次旅游竞争力的得分均值(表 5)。

-

由表 5可知,旅游竞争实力(B1)得分最高,旅游环境支持力(B3)的得分次之,旅游竞争潜力(B2)的得分最低,仅为旅游竞争实力的一半。

将评价准则层得分均值及其占比与权重值及其占比进行对比(表 6)。

由表 6可以发现,旅游竞争潜力的实际得分所占比重与其权重所占比重基本吻合,但旅游竞争实力、旅游环境支持力实际得分所占比重与其权重所占比重存在一定差距,旅游竞争实力得分所占比重较其权重所占比重低3.07%,表明秦巴山脉重庆片区旅游竞争实力还有较大提升空间。

上述分析表明,对秦巴山脉重庆片区旅游竞争力贡献最大的准则层指标是旅游竞争实力,贡献最小的准则层指标是旅游竞争潜力,旅游竞争实力还有较大的提升空间。

-

分别计算细分层各指标权重所占比重、细分层各指标得分均值所占比重,将二者进行比较(表 7)。

由表 7可知,在细分层各指标中,得分高的是C1(旅游经济发展实力)、C2(旅游产业发展实力)、C6(经济环境),得分低的是C8(文化环境)、C9(基础设施环境)、C3(旅游资源条件)。其中旅游经济发展实力、旅游产业发展实力的得分较其他指标高出很多,二者占了总分的45.40%。从细分层各指标得分均值所占比重与权重值所占比重的对比来看,绝大部分指标较为接近,但差值为负数的是C1(旅游经济发展实力)、C5(市场营销能力),尤其是旅游经济发展实力的差值高达-4.47%,表明秦巴山脉重庆片区旅游经济发展实力、市场营销能力还有较大的提升空间,还应通过提高旅游经济发展实力来提升整体旅游竞争力。

上述分析表明,对秦巴山脉重庆片区旅游竞争力贡献最大的细分层指标是旅游经济发展实力、旅游产业发展实力和经济环境,贡献最小的是文化环境、基础设施环境和旅游资源条件;但旅游经济发展实力、市场营销能力还有较大的提升空间,人力资源条件、文化环境也需要进一步提升。

-

分别计算指标层中得分均值排名前十的指标权重所占比重、指标层相应指标的得分均值所占比重,将二者进行比较(表 8)。

由表 8可知,在指标层的48个指标中,得分最高的是D13(旅游娱乐企业数量)、D4(旅游收入占GDP比重)、D2(游客接待量)、D1(旅游直接收入)、D5(旅游直接收入的年均增长率)等指标。从指标层得分均值排名前十的指标所占比重与权重值所占比重的对比来看,大部分指标较为接近,但差值为负数的较多,尤其是游客接待量的年增长率(D6)、旅游直接收入的年增长率(D5)、旅游直接收入(D1)、游客接待量(D2)等指标的差值都在-0.50%以上,还有较大的提升空间。

分别计算指标层中得分均值排名后十的指标权重所占比重、指标层相应指标的得分均值所占比重,将二者进行比较(表 9)。

由表 9可知,在指标层的48个指标中,得分最低的是D46(港口码头数量)、D38(社会治安满意度)、D40(学校数量)、D37(生活垃圾无害化处理率)等指标。将这些指标的均值占比与权重值占比相比发现,未出现负数差值,所有指标的比重较为接近。

上述分析表明,对秦巴山脉重庆片区旅游竞争力贡献率最大的指标层指标是旅游娱乐企业数量、旅游收入、游客接待量、游客人均停留天数、旅游娱乐企业数量等,贡献最小的是港口码头数量、社会治安满意度、学校数量、生活垃圾无害化处理率等;但游客接待量的年增长率、旅游直接收入的年增长率、旅游直接收入、游客接待量等都有较大的提升空间,该区域应通过提高游客接待量和旅游收入等旅游经济发展实力来提升整体旅游竞争力。

一. 旅游竞争力的时间差异

二. 旅游竞争力的空间差异

三. 旅游竞争力的内部结构差异

1. 准则层指标分析

2. 细分层指标分析

3. 指标层指标比较

-

秦巴山脉重庆片区旅游竞争力在2010-2014年间的年均增长率仅为9%左右,与其拥有的旅游资源、旅游环境和区域旅游发展定位还不完全相符;与秦巴山区的其它区域相比,旅游竞争优势尚未显现。因此,该区域未来应采取多种措施,促进区域旅游业快速发展,力争区域旅游竞争力的年均增幅达到15%以上。

从秦巴山脉重庆片区旅游竞争力内部结构差异来看,游客接待量的年均增长率、旅游直接收入的年均增长率、旅游直接收入、游客接待量等都有较大的提升空间。

-

秦巴山脉重庆片区应根据《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014〕31号)、《重庆市人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》(渝府发〔2014〕67号)等政策,尽快制定促进本地区旅游业快速发展的政策措施,推动本区域旅游业快速发展。

-

秦巴山脉重庆片区拥有丰富的高品位旅游资源,但旅游经济发展实力不强;2014年,该区域5县累计接待游客2369万人次,占重庆市游客接待总量的7.67%;实现旅游收入20.58亿元,占重庆市旅游总收入的1.04%。未来应加快旅游资源开发,丰富旅游产品类型,增加旅游目的地,吸引更多的海内外游客,提高旅游收入。

-

充分利用优异的生态环境,高海拔山地和高森林覆盖率等优势,规划高品质旅游产品,大力发展避暑度假旅游,在提高游客接待量的同时,实现旅游收入的快速增长。

-

充分利用本区域旅游资源多样性特点,开发多层次旅游产品。通过传统的观光旅游带动休闲旅游、度假旅游、乡村旅游、民俗旅游、生态旅游、文化旅游等的发展,提升区域旅游竞争力。

-

秦巴山脉重庆片区在2010-2014年间的旅游竞争力虽然总体呈上升态势,年均增幅超过9%,但增长极不稳定,部分年份如2013年跌至负值。区域旅游竞争力增长率的大起大落不利于区域旅游业的健康发展,必须及时采取有效措施,实现区域旅游业的稳步增长。

第一,确保区域旅游政策的稳定性。涉及区域旅游业发展的长远政策,应以地方法规的形式予以固定,避免因主政者的更换而使政策措施不能稳定实施;鼓励区域旅游业发展的优惠政策不能随意变动,“忽冷忽热”。

第二,保障旅游投入的持续性。旅游业具有开发周期较长、收益期长等特点,在区域旅游业发展的初期,需要持续不断地投入,才能在一段时间后获得效益。这就需要该区域的各级政府、旅游企事业单位坚定旅游发展的信心,持续加大旅游投入,避免旅游投入的“断档”,减弱旅游效益。尤其是在旅游宣传营销费用的投入方面,应该持续增加,凸显旅游宣传的累积效应。

第三,保持旅游节庆活动的连续性。为了集聚旅游人气,提高旅游影响力,该区域近年来举办了众多的旅游节庆活动,如红叶节、三峡国际旅游节、消夏避暑节、彩林观光节等。这些旅游节庆在短时间内收效显著,但部分旅游节庆未能持续坚持,对游客接待量、旅游收入等产生一定的影响。

-

秦巴山脉重庆片区旅游竞争力在空间上存在较大差异,发展不平衡,不利于区域旅游竞争力的整体提升。各县在旅游竞争实力、旅游竞争潜力、旅游环境支持力方面各有优势。因此,秦巴山脉重庆片区各县应立足本县实际,保持优势,补齐短板。

对该区域旅游竞争力最强的奉节县、巫溪县而言,虽然旅游竞争实力强,但旅游竞争潜力和旅游环境支持力位居中等。因此,奉节县、巫溪县应继续保持旅游竞争实力的优势,挖掘旅游竞争潜力,增强旅游环境支持力,进一步巩固区域旅游竞争力的优势地位。

对于区域旅游竞争力处于中等的巫山县而言,旅游竞争潜力虽强,但旅游环境支持力弱。因此,未来应充分利用旅游竞争潜力的优势,挖掘旅游资源潜力,发挥旅游人力资源和市场营销能力的优势,弥补旅游环境支持力的不足,在旅游开发中,注重环境保护,营造优异的旅游生态环境。

对于区域旅游竞争力处于弱势的城口县、云阳县而言,应充分利用生态环境优势,通过加大旅游投入,改善旅游基础设施,加强人才队伍建设等措施,提升旅游竞争实力。

-

秦巴山脉重庆片区在2010-2014年间的市场营销能力对旅游竞争力的贡献率较小,未来具有较大的提升空间。

一是持续增加旅游宣传营销费用。强力的宣传营销可以在短期内收到立竿见影的效果,扩大市场影响力,集聚旅游人气。秦巴山脉重庆片区各县应重视旅游宣传营销,设立旅游宣传营销专项基金,持续增加旅游宣传营销投入。

二是成立旅游宣传营销专业机构。旅游宣传营销具有很强的专业性,应有专门的机构负责实施。

三是丰富旅游宣传营销方式,提升旅游宣传营销效果。应深入主要客源地举行旅游推介会、旅游新产品发布会,参加国内外旅游博览会,举办旅游节庆活动。通过电视、报纸、网络、户外广告等方式推广旅游形象;借助当下流行的微博、微信,开通官方旅游账号、公众号,密集推送旅游信息,让更多的人了解秦巴山脉重庆片区的旅游信息。

四是推进区域旅游“互联网+”建设。秦巴山脉重庆片区旅游官方网站建设存在较多问题,对区域旅游竞争力的贡献极小。因此,未来应重视旅游官方网站建设,加强网页管理维护,增加游客对该区域旅游满意度评价的网页板块,开设旅游论坛,鼓励网友发表游览日志、旅游攻略,与网友实时互动,及时发布相关旅游信息,打造“智慧景区”“智慧酒店”“智慧旅游目的地”,健全网络旅游预订和支付平台,实现旅游业与“网联网+”的融合,以“互联网+”助推区域旅游竞争力的快速提升。

-

秦巴山脉重庆片区在研究期内,旅游公共服务设施对区域旅游竞争力的贡献较小,成为影响区域旅游竞争力提升的重要制约因素。未来应加大旅游公用设施的建设力度,尽快完善旅游公用设施,夯实区域旅游发展的基础。

首先,加快交通建设,构建区域立体旅游交通网络。秦巴山脉重庆片区山高谷深,长期以来交通较为落后。未来应在现有沪蓉、沪渝、包茂、万达等骨干高速公路的基础上,新建通往主要旅游目的地的快速通道,缩短与客源市场的时空距离;优化区域内高速铁路的路网和站场布局,扩大高铁、动车的覆盖范围;加快巫山旅游机场、城口通用机场建设,丰富旅游交通方式;利用长江、大宁河等航道,建设旅游码头,利用水运发展观光、休闲度假旅游。

其次,提高网络覆盖率,确保通信的畅达性。因该区域地形复杂,海拔较高,许多旅游目的地通讯不畅,制约了旅游发展。未来应增加通信网络的覆盖率,完善通信线路,提升旅游通信能力。

第三,提高生活污水、生活垃圾的无害化处理率,营造良好的旅游生态环境。

-

秦巴山脉重庆片区在研究期内,旅游人力资源成为制约区域旅游竞争力的主要因素之一,人力资源条件的均值占比较低,增速缓慢,还有较大的提升潜力。因此,该区域必须重视旅游人才队伍建设,为区域旅游业的健康发展提供人力资源保障。针对秦巴山脉重庆片区位置偏远,经济欠发达,旅游人才队伍规模小,人才素质不高,流动性大等问题,未来应实施“人才兴旅”战略,构建旅游专业人才梯队。在人才引进上,可出台优惠政策,引进高层次的旅游专业人才,为当地旅游发展出谋划策;在人才储备上,应通过与旅游类学校合作,增加旅游类学生的数量,储备足量的旅游后备人才。对区域内现有的旅游从业人员,增加在岗培训时间,提高培训质量,快速提升旅游从业人员的素质。

-

文化环境影响着游客的旅游感知,对旅游竞争力的影响不容小觑。文化环境对秦巴山脉重庆片区旅游竞争力的贡献最低,对此应高度重视,加强文化环境建设,提升区域旅游环境支持力。一是强化区域内治安管理,及时解决社区居民困难,增强居民的社会安全满意度,营造良好的社会居住环境;二是关注文化建设,提高当地的文化氛围,重视文化站、文化馆、农村书屋等的建设与使用,积极举办文化宣传讲座,促进文化交流,营造浓郁的文化氛围;三是提高区域文化教育水平,大力弘扬传统文化,挖掘和保持地方特色文化,充分发挥传统文化、地方文化的独特作用,增加区域文化底蕴,提升文化软实力。

DownLoad:

DownLoad: