-

学前教育是我国国民教育体系的重要和基础组成部分,也是国计民生中的短板。在“幼有所育”这一民生之首问题上不断取得新进展、“办好学前教育”是十九大报告有关学前教育事业发展做出的重大决策部署。在2018年全国教育大会上,习近平总书记强调,培养什么人,是教育的首要问题[1]。具体到学前教育阶段,培养什么样的幼儿,是学前教育的首要问题,也是思考如何办好新时代学前教育的逻辑起点和终极导向问题。“培养什么人”这一问题关涉人才培养总体规格及人才培养关键素质结构这两个层面[2]。新中国成立以来我国一直高度重视人才培养问题,培养“全面发展的人”是各个时代有关人才培养总体规格的一致诉求,但重点发展哪些素养则体现不同时代社会要求和育人方针的价值变迁[3]。近年来,《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》[4]提出“学生发展核心素养”的重要概念及“研究制定学生发展核心素养体系和学业质量标准”的重要举措;《关于深化教育体制机制改革的意见》[5]提出要“注重培养支撑终身发展、适应时代要求的关键能力”;2018年全国教育大会上,习近平总书记在其讲话中进一步明确了培养“德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的目标[1]。在学前教育阶段,新中国成立以来,首次以中共中央、国务院名义印发的《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》[6](以下简称《若干意见》)中强调,要办好新时代学前教育,必须要认真落实立德树人根本任务,遵循学前教育规律和幼儿身心发展规律,树立科学保教理念,促进幼儿快乐健康成长,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。上述政策为解答教育“培养什么人、怎样培养人”等问题提供了基本遵循,明确了学前教育“促进幼儿健康快乐成长”的根本目标及其在人才培养中的奠基作用,为研讨“学前儿童核心素养”这一概念及其组成要素提供了政策土壤和合法依据,也为在实践层面探讨“怎样培养人”、指导学前保教和教研活动、研制学前保教质量目标和标准、健全从学前教育到高等教育全过程一以贯之的人才培养体系提供了重要价值导向和行动指南。

本研究从核心素养的视域探讨学前教育培养什么人的问题,在阐释学前儿童核心素养的现实和理论依据,借鉴分析跨学段、跨国别儿童核心素养组成要素的基础上,提出学前儿童核心素养的内涵和操作性定义,构建学前儿童核心素养指标框架,并从教师、园长、家长等利益相关者视角对所构建的指标框架进行认同度调查,旨在推动新时代下“学前教育培养什么人”“学前儿童应培育哪些核心素养”问题的研讨与对话,推进一线利益相关者对新时代下学前教育目的和儿童发展目标及其实现方式的反思,促进我国以儿童发展核心素养为中心的学前保教质量评价与提升策略的研究和落地,为研究如何从小培养对社会有用的社会主义建设者和接班人提供学理支持。

HTML

-

进入21世纪以来,许多国家和世界经合组织(OECD)、欧盟(EU)、联合国教科文组织(UNESCO)等国际组织机构都在探讨人们为应对新世纪的挑战所应具备的核心素养(key competences)及其构成,并相继建立了具有不同侧重点和文化特质的核心素养指标体系[7-9]。以培育核心素养为导向的教育改革成为整个国际社会教育发展与改革的新趋势。在我国,自十八大和十八届三中全会提出将立德树人作为教育根本任务以来,有关“立什么德、树什么人”,即“培养什么样的人”的问题成为热议的焦点,如何落实立德树人根本任务也成为各项教育改革的重要议题。2014年颁布的《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》[4]中提出“要根据学生的成长规律和社会对人才的需求,把对学生德智体美全面发展总体要求和社会主义核心价值观的有关内容具体化、细化,深入回答‘培养什么人、怎样培养人’的问题”,继而首次在政策文本中提出要研究各学段学生发展核心素养体系,“明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,突出强调个人修养、社会关爱、家国情怀,更加注重自主发展、合作参与、创新实践等素养”。由此可见,培养学生核心素养实质上是落实立德树人根本任务的重要举措,是连接宏观教育理念、培养目标与具体教育教学实践的中间环节,也是建立教育质量标准的基础和核心[10]。2016年9月,由北京师范大学林崇德教授领衔的课题组公开发布《中国学生发展核心素养》研究成果,确立了一套由3大领域6大维度18个指标构成的中国学生发展核心素养指标体系[11],引起巨大反响。其后《国家教育事业发展“十三五”规划》[12]再次提出,“面向未来,要明确各学段学生发展核心素养,实施基于核心素养的教学评价,促进学生全面发展和可持续发展”。在各大政策影响下,“核心素养”成为教育研究的前沿与热点问题,相关争鸣在学术界掀起一股热潮。以“核心素养”为关键词在CNKI中国学术期刊网进行检索的结果显示,相关学术论文从2014年起持续攀升,年发文量从百余篇激增到近两年的万余篇。大批学者围绕核心素养基本概念和理论[13-14]、国际比较[15-16]、学科核心素养[17-18]以及核心素养在课程与教学改革实践中的落地与转化[19]等进行研究。核心素养已然成为我国和国际社会基础教育阶段课程、教学、质量评价等方面政策制定和教育改革实践的重要导向。

依据上述政策背景,作为落实立德树人根本任务的重要举措和桥梁,对核心素养的培养在层级跨度上应是贯穿各个学段、各种形式和种类教育的全过程性、全员性任务,发展核心素养理应“从娃娃抓起”[20]。儿童身心发展具有连续性特征,学前教育是终身教育的起点和基石,在学前教育阶段培养儿童个体发展和社会发展所需的最为核心的、根本的、基础的品格和能力,对其终身学习与发展具有重要的奠基作用[21]。有学者提出,应当“把培养幼儿核心素养置于幼儿园教育的中心地位,以促进幼儿核心素养的形成与发展作为学前教育的根本目标”[22]。尽管近年来的学术研究普遍将核心素养的培育对象聚焦于中小学生,有关学前阶段儿童核心素养的关注甚少,但越来越多的学者认识到学前儿童核心素养的根基性作用和意义,探讨幼儿核心素养的概念和框架[23-24],并对幼儿早期阅读[25]、数学[26]、科学[27]、艺术[28]、健康[29]等领域核心素养的培育问题和策略进行研究。一些国际组织中,如欧盟、联合国教科文组织的核心素养框架中都包含了学前儿童发展核心素养的维度和目标程度描述,肯定了学前阶段儿童核心素养对终身发展的重要意义,反映了当前国际社会关于学前儿童培育核心素养的价值取向和立场[30-32]。坚实的政策与实践土壤、国际国内形势和学术研究趋势都将研究我国学前儿童核心素养框架推到了应然之境和实然之需。对学前儿童核心素养的研究有助于将“培养什么人”的问题延伸到学前教育阶段;依据幼儿身心发展特点研究制订学前儿童核心素养体系,也将有助于明确学前阶段儿童学习与发展的重点内容及各年龄段所应达到的程度要求,有助于指导教师准确设计和落实具有适宜深度和广度的保教活动,有助于引领保教和育人模式的变革,有助于从儿童主体视角制定更加科学、适宜的学前保教质量标准和评价标准。

-

当前国内外学术文献中,关于核心素养的界定莫衷一是[33-34],反映了特定情境下不同教育利益相关者在各自的价值取向下对教育目标和学生培养目标的多样化认知与建构。综合国内外观点,可总结出核心素养内涵的几个共性要素与特征:(1)强调知识、技能和情感态度价值观素养的统一;(2)强调时代性要求与特定社会文化情境要求的统一;(3)强调内在的个体发展需求和外在的社会发展要求的统一;(4)强调知识技能与态度在实践生活中的应用与转化,强调解决现实问题的思维能力与价值观;(5)强调其对个体终身发展及社会可持续发展的奠基意义。

针对学前教育阶段,有学者提出“幼儿核心素养”[22, 24, 35]、“学前儿童核心素养”[36]的概念,将其视为核心素养在学前阶段的外延拓展和具体化表现。此外,一些学者们围绕相近概念如“关键经验”[37-38]、“核心经验”[39]等进行研究,这些概念与本研究探讨的学前儿童核心素养概念有交叉也有区别。关键经验指的是儿童在所处年龄阶段应有的、必要的经验[38],强调让儿童在主动感受和直接体验中获取关键经验,继而在经验中促进发展,是美国高宽课程(High/Scope)对幼儿学习与发展的重要经验的梳理,也是高宽课程评价教育教学质量的重要指标[40]。核心经验指儿童进行特定学科领域学习所需的基础性概念和能力,教师对儿童核心经验的认识和掌握程度紧密影响教师支持幼儿相应学科领域知识和能力发展的质量[39]。在一定程度上,学前儿童核心素养在本质上隐含了关键经验、核心经验的内涵与旨趣。其区别在于,关键经验强调儿童感官经验的生成、发展与转化;核心经验强调儿童认知层面对学科领域关键知识和能力的掌握,旨在为教师教学提供依据;核心素养则被赋予了价值育人的深意,强调儿童个体价值与社会价值的统一,强调其道德、品格、社会融合、情绪等适应终身发展和社会发展所需的非智力层面素养的养成,彰显对儿童个体生命主体的整体和动态关照。此外,相较于关键经验、核心经验,核心素养概念更加凸显新时代背景下,为落实全程性、全员性立德树人根本任务、实现社会主义建设者和接班人培养目标而具有的奠基性和启蒙性价值功能。总之,在本研究中学前儿童核心素养特指学前教育阶段3~6岁幼儿为满足身心发展规律与需求,满足个体生命全面发展和终身发展要求,应对社会文化发展需求及其变迁,发展成为对社会有用的社会主义建设者和接班人而所需具备的关键品格和能力。为了实现学前儿童核心素养可观测、可操作、可转化为教育教学实践的现实目标,本研究尝试将学前儿童核心素养的操作性定义界定为,学前儿童在身体发展与健康生活、人格、社会融合、基本认知与技能等多方面关键品格与能力的具体表现形式及其发展程度要求。学前儿童核心素养的操作性界定有助于更为清晰地梳理学前儿童核心素养的关键维度和指标框架,有助于进一步推动对学前儿童核心素养的操作性测评研究。

一. 学前儿童核心素养概念的提出背景

二. 学前儿童核心素养的内涵界定

-

虽然我国关于学前儿童核心素养的相关研究较少,但国内外许多理论思潮都能够为儿童核心素养的体系构建提供坚实的基础和依据。

首先,对学前儿童核心素养的探讨是以教育的人文主义思想为价值导向的。教育的人文主义思想强调教育要回归人的本质,立足于人的主体性和本体发展;强调教育对生命和人类尊严的尊重,以及对人类精神品质的实践和传承[41]。学前儿童核心素养即强调要以儿童的生命需求和本体发展为中心,遵从儿童的主观能动性和本体自由发展的需求与规律,给予足够的生命关照和精神情感发展的关照,探究儿童作为一个持续自主发展的生命个体所应发展和发挥的关键品质和潜能。

其次,对学前儿童核心素养的探讨是以儿童的认知发展理论和脑科学为客观依据的。皮亚杰认知发展理论是整个学前教育学发展的理论基石。根据皮亚杰划分的儿童智力发展阶段,学前儿童尚处于前运算时期,特征表现为儿童行动简单,对外界感觉加强,动作构造意识轻微;在这一阶段,儿童通过适宜适当的运动、物理经验的获取和社会环境中的主客体互动,促成内在心智思想与外界环境的同化或顺应,达到内心自我心理与认识层面的平衡化,从而实现认知和智慧的发展[42]。这一理论所阐释的学前儿童认知阶段特征与规律为学前儿童核心素养的构成及培育途径提供了科学的认知理论基础,要求学前儿童核心素养的界定和指标遴选、结构框架的制定及其培育、测评方案的制定都必须依从认知发展阶段理论,必须符合儿童在学前阶段的发展规律,不能逾越年龄做出超越儿童自身发展规律的规定。此外,依据脑科学研究的发现,儿童有效学习经验、良性社会互动经验、社会性游戏实践经验、独立操作经验等都能够促进脑执行功能的建构与发展,而社会、家庭、幼儿园等所施加的过度的不适当的压力则很可能对大脑结构产生潜在的损害[43]。儿童认知发展理论和脑科学理论为儿童核心素养的界定和指标框架构建及各指标发展程度的划定提供了坚实的理论依据。

再次,教育目标分类理论和多元智能理论是构建学前儿童核心素养指标框架内容的重要理论基础。教育目标分类学将教育目标分为三大类系统,即认知系统(感知、思维、想象等因素组成),情意系统(注意、意志、情感、兴趣、爱好、气质、个性等因素组成),操作系统(由专门的技能、技巧、身体的各部分功能组成)[42]。21世纪以来,传统以知识传播和技能传授为主导的教育质量目标观已经转变为更加具有人文关怀的情感、技能、知识倒三角结构[44]。学前儿童核心素养在指标框架构建中应遵从教育目标分类三大系统的构成规律,同时强调三大系统的结构重组和协同共进,一方面重视儿童教育目标中操作系统的身体发展和自主生活技能,一方面关照情意系统中的个性养成和情感管控等,同时也关照儿童认知系统中的思维养成、感官认知、想象力、创造力等。在这三大系统中,情意领域支配着操作领域和认知领域的养成及其程度,认知和操作领域的发展反过来促进情意领域的发展,三大系统间相互影响和促进。

美国心理学家加德纳的多元智能理论提出了智能的七大维度,即语言、数学逻辑、空间、音乐、身体运动、人际关系和自我认识智能;他认为每个孩子都是一个潜在的天才儿童,每一个个体儿童都是多种智能的组合,组合程度的不同造成了各个儿童间的差异[45]。这一理论一方面为儿童核心素养的指标遴选提供了一个基本框架,为探寻儿童发展所应开发和培育的核心智能提供了理论依据,也为儿童核心素养的个体差异化发展和测评策略提供了解释和启示。在这七大智能维度中,自我认识智能也是教育目标分类学中情意系统的关键组成部分,但它被众多的现有儿童发展相关政策或文献所忽略。

-

上述有关学前儿童核心素养的内涵界定从儿童培养总体规格层面回答了“学前教育培养什么人”这一问题,而学前儿童核心素养框架的构建则在人才培养关键素质结构层面回答“学前教育培养什么人”的问题。以上述理论思想为指导,采用跨学段、跨文化的视野,对核心素养相关政策文本、国内外关键文献和已有框架进行分析,遴选学前儿童核心素养的关键指标要素并确立指标框架。

-

早在2001年颁布的《幼儿园教育指导纲要(试行)》[46](以下简称《纲要》)对幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的发展目标和要求作出规定,旨在从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等的全面发展。2012年发布的《3~6岁儿童学习与发展指南》[47](以下简称《指南》)在五大领域框架基础上制定了由11个一级指标、31个二级指标构成的儿童学习与发展目标体系,并在每一个具体指标项下作出针对不同年龄段幼儿发展特征的具体程度规定。《若干意见》从科学保教的立场强调要“合理安排幼儿一日生活,为幼儿提供均衡的营养,保证充足的睡眠和适宜的锻炼,传授基本的文明礼仪,培育幼儿良好的卫生、生活、行为习惯和自我保护能力。坚持以游戏为基本活动,珍视幼儿游戏活动的独特价值,保护幼儿的好奇心和学习兴趣,尊重个体差异,鼓励支持幼儿通过亲近自然、直接感知、实际操作、亲身体验等方式学习探索,促进幼儿快乐健康成长”[6]。这一表述展现了国家层面对新时代儿童学习与发展目标导向和价值取向的最新定位。

关于核心素养与《指南》的关系,李季湄教授指出,《指南》从本质上就是在培养儿童的核心素养,与核心素养的价值倡导是相一致的、并不矛盾的;核心素养为幼儿园教育提供了更明确的方向、更清晰的目标、更整体的视野,可以助推幼儿园教育质量的进一步优化和《指南》的进一步落实;应把幼儿核心素养的发展作为检验和评价幼儿园教育质量的主要依据[22]。《指南》《纲要》《若干意见》等已有学前教育政策文本中关于学前儿童学习与发展目标的规定为建构学前儿童核心素养框架奠定了重要的基础和主体依据,但核心素养作为立德树人根本任务的实现策略要求在建构学前儿童核心素养时更加注重道德和人格品质素养、自我认知智能、情感管控能力、社会责任和意识等方面的培育,更加注重对社会主义核心价值观的传达及对儿童生命和本体需求的关怀。

《中国学生发展核心素养》勾勒了我国基础教育阶段学生的核心素养培养目标,其重点针对中小学生,但可以为学前儿童核心素养指标框架提供跨学段参考依据和价值引导。该框架的特色在于彰显了学生作为我国公民所应具备的国家认同与文化自信、作为国际公民所应具备的国际理解能力、立德树人为导向的人格品质和人文底蕴、勇于探究的科学精神和实践创新精神、自主学习和勤于反思的积极态度等[11]138。它在很大程度上囊括了学生为实现全方位发展、实现有效学习与生活、促进社会发展而应具备的条件和要求。然而,这个框架中对核心素养的目标描述逾越了学前儿童的认知阶段和规律,因而不宜直接用作学前儿童核心素养框架,但它为儿童核心素养框架的构建提供了社会主义核心价值观引导和构建思路,从基础教育全局观视野和终身教育的视野为学前儿童发展核心素养框架提供了重要参考标准。此外,前文提及的一些学者关于幼儿核心素养框架和学科领域幼儿核心素养的探索梳理[24],以及关于学前儿童学习与发展目标的梳理研究[48],也为构建学前儿童核心素养框架提供了重要参考。

-

欧盟在欧洲议会和欧盟理事会通过了关于核心素养的建议案,制定了欧洲参考框架(European Reference Framework),向各成员国推荐了由八项核心要素构成的核心素养框架:(1)使用母语交流;(2)使用外语交流;(3)数学素养与基本的科学技术素养;(4)数字素养;(5)学会学习;(6)社会与公民素养;(7)主动意识与创业精神;(8)文化意识与表达。每一项维度又分别有知识、技能、态度三个组成成分[31]。这一框架的特征之一是将发展核心素养与终身学习相结合,学前儿童核心素养的养成在该框架中被赋予奠基性的重要意义,其中对社会与公民素养、自主意志与创造精神的强调体现了新世纪核心素养的国际价值导向[8]。

联合国教科文组织于2013年2月发布的学习指标专项任务研究报告《向普及学习迈进》中,为0~19岁不同学段的学生构建了学习目标体系,其中关于学前教育阶段核心素养的规定由7大维度,即身体健康、社会情绪、文化艺术、语言和交流、学习方法与认知、数字与数学、科学与技术,共30个具体指标构成[32]。其特征在于,第一,凸显“社会情绪”这一素养维度,在重申人际交往和社会适应能力外,更加明确地提出儿童的自我调节、自我认知、情感意识和管控、冲突解决、道德价值观等指标,体现了其对教育本质的反思和重新认识。第二,在文化艺术维度下,突显对儿童的文化认同和文化多样性意识的培养,这反映了21世纪全球化进程对儿童作为国际公民身份提出的新要求。第三,特别突出学习方法与认知层面对儿童的自主意志、主观能动性、合作精神、坚毅品格、创造力、批判思维和解决问题能力等的规定。

此外,美国高宽课程提出的学前儿童关键发展性指标(Key Developmental Indicators,KDIs)构建了由学习方式、社会性和情感发展、身体发展和健康、语言读写能力和交流、数学、创造性艺术、科学和技术、社会学习八大维度共58个指标组成的指标体系框架[40]。美国教育部领衔建构的学前儿童入学测评体系(Kindergarten Entry Assessment,KEA)中涵盖了语言与阅读、社会与情感、数学、身体发展、学习方式方法等维度[49]。这些国际性学前儿童学习与发展指标框架反映了国际社会对儿童身体发展与健康、基础学科认知能力、社会性与情感发展、学习方式方法等维度的共识及各自的侧重点与文化特性,为构建我国本土化的框架提供了重要参考和启示。

-

基于上述国内外重要文件与文献的比较分析,立足我国新时代人才培养要求和学前教育发展实际,对学前儿童核心素养的关键要素进行梳理和整合,初步建构学前儿童核心素养指标框架(见表 1)。这一框架在价值体系上以立德树人根本任务等相关政策精神为指导,在内容范畴上以《纲要》《指南》及《若干意见》等提出的框架结构和具体要求为根基,在时间延续性上与中小学学生发展核心素养有机衔接,在视野格局上与国际机构学前儿童核心素养发展要求相接轨。

表 1中可见,该框架由四大维度15个指标构成。首先,身体发展与健康生活素养维度包含3个指标,是学前儿童核心素养的基本前提,是保育的核心目标,可以视为为达到身体和生活的自立而需首要具备的素养。第二,人格素养包含4个指标,是学前儿童核心素养的本质要求,是儿童作为人在意识形态层面的根本诉求。3~6岁是幼儿人格的形成时期,对于个体童年时期乃至一生的影响都无法估量[50]。根据埃里克森的人格发展理论,学前儿童处于人格发展的前三个阶段,即信任与不信任的心理冲突阶段、自主与怀疑害羞的冲突阶段、主动与内疚的冲突阶段,这些阶段的人格发展程度对其一生的人格发展有重要的阻碍或促进作用,这一时期对儿童人格发展的关注会很大程度上影响儿童的自主独立及社会性交往能力,促进儿童实现“生物本能我”“心理社会我”“道德理想我”的和谐状态[51]。其中有关道德品性指标的纳入彰显立德树人的根本旨意,与习近平总书记提出的“人无德不立,育人的根本在于立德”“培育和践行社会主义核心价值观必须从小抓起”的思想保持高度一致[52]。品格与情感精神发展也是儿童在学前阶段至关重要的环节,儿童在2岁已经获得了稳定的自我认知能力[53],这些是影响儿童在其他领域认知和操作的关键要素。此外,幸福感是人格特质的重要预测源,是衡量个人和社会生活质量的重要综合性心理指标[54],有越来越多学者研究儿童幸福感的培育对提高学前保教质量的重要意义[55-56]。第三,社会融合素养维度包含3个指标,是儿童初步理解和处理自我与社会关系的核心素养,旨在帮助儿童更好地实现自我与社会的交往与互动,适应不断变化的社会环境,从小培养社会责任意识和爱国主义意识,为未来担负社会责任、发挥个体效能奠定基础。第四,双基素养包含5个指标,是21世纪儿童基本知识与基本技能素养的主体,旨在培养学前儿童对自然和人文世界的初步认知及初步沟通和操作技能,养成初级的求知问学品质和“学会学习”能力,为未来入学做好准备。探究与创新素养强调从学前阶段全面鼓励儿童的创造力、想象力、批判思维和探究潜能的充分发挥和发展。

这一框架以人文主义思想为指引,以立德树人思想为方针,以儿童本体的内在发展需求为中心,以认知发展理论和脑科学为依据,坚持保教并重、身体与精神并重、智力与非智力因素并重的原则,既重视语言、数学、科学、艺术等领域知识与技能的初步认知与理解,更突显自主意志与情感管控、社会交往与责任意识及其行为习惯的培育,尊崇自我认知与认同的生命诉求,鼓励探究与创新导向的自主学习品质,旨在容纳和凝练儿童在3~6岁阶段所应具备的最核心和根本的素养,为儿童可持续发展及学前保教质量目标与标准的建立、学前保教活动质量的提升提供新的导向和参照。

一. 基于国内关键政策文件和学术文献的借鉴与遴选

二. 基于国际机构现有学前儿童核心素养框架的借鉴与遴选

三. 学前儿童核心素养指标框架的构建

-

为了进一步调查和征询学前教育一线利益相关主体对学前儿童核心素养及其指标要素的认同度与意见,本文选取西部某省市的样本区县进行调查与验证。

-

研究选取西部某省两个样本区县共计13所幼儿园(其中6所民办园,7所公办园)进行实地调查,对各园园长及随机抽取的教师和家长样本进行问卷调查。以本文对学前儿童核心素养的内涵界定及表 1呈现的学前儿童核心素养框架为依据,编制了学前儿童核心素养指标要素征集意见表,由被试基于自身认知、经验与期望进行勾选,并在半开放问题中补充被试认为重要的未列举在表单中的指标。调查中共计发放园长问卷26份,回收率100%;发放教师问卷120份,收回有效问卷111份,回收率为92.5%;发放家长问卷400份,回收有效问卷共计337份,回收率为84.3%。主要采用描述性统计分析方法对所收集数据进行分析和结果呈现。

-

基于三种利益相关主体对学前儿童核心素养指标要素的认同度分析,发现不同主体对各维度指标的认可程度及其呈现出的特征与趋势如表 2。

首先,在身体发展与健康生活素养维度方面,其三个指标总体上的被选择频率均比较高,尤其对安全意识与自我保护(78.7%)、健康和卫生保健(78.1%)的认同度最高。除了园长群体对生活方式与习惯的认同度相对较低以外,其他比例均高于60%。其次,在人格素养维度中,三个群体总体上对儿童幸福感的认同度最高(41.6%),对道德品性的认同度次之(31.9%),对自我认知与自主意志、情感管控的认同度均较低,分别为10.9%、8.5%。第三,在社会融合素养维度,三群体总体上对社会行为习惯的认同度最高(65.9%),其次是社会适应与交往(31.7%),对社会责任素养的认同度最低(3.4%)。第四,在双基素养中,三者总体上对学习品质与习惯的培养最为认同(39.5%),其次是对语言阅读和书写准备能力的认同(38.9%),对探究与创新的认同度次之(36.8%);三个群体中,家长对数学、数字与科学素养的认可度远高于人文艺术素养,教师和园长反之,造成总体对人文艺术素养的认同度最低(20.1%)。

对三个群体认同度百分比进行排序筛选,其各自最为重视的五个核心素养指标分布如表 3所示。园长、教师、家长认同度最高的五种核心素养指标呈现出高度一致性,两两之间各有80%的重叠率,仅在排序上存在差异。首先,教师和家长间对比来看,二者均对安全意识与自我保护能力(分别为83.8%、78.6%)、健康和卫生保健素养(分别为79.3%、78.0%)认同度最高,他们也共同对社会行为习惯(分别为78.4%、59.8%)和生活方式与习惯(分别为66.7%、60.1%)持高度的认可。差异在于,家长更注重儿童的幸福感(43.5%),教师则相对更为注重儿童的探究与创新精神(40.5%)培养。其次,相较于教师和家长,园长同样对健康和卫生保健(75.0%)、安全意识与自我保护素养(62.5%)高度重视,但其对社会行为习惯(87.5%)和探究与创新精神(87.5%)重视程度更高。总之,在四大核心素养维度中,身体发展与健康生活维度在三种利益主体间获得一致的高认同度;在各核心要素指标中,社会行为习惯、生活方式与习惯、幸福感、探究与创新精神等素养普遍获得较高认可度。

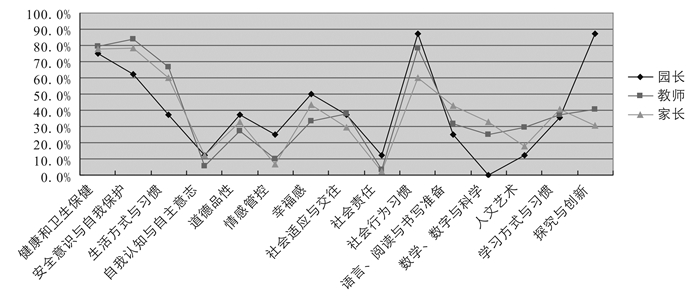

由图 1的整体趋势分析可见,不同利益相关者对指标的认同度评价呈现出显著的一致性趋势,尤其在健康与卫生保健、学习方式与习惯等指标方面有着高度趋同性。此外,在一些指标项中,如生活方式与习惯素养、数学、数字与科学素养、社会责任素养等,教师和家长群体的认同度相对接近;而在社会行为习惯、社会适应与交往、语言、阅读与书写准备等方面,教师和园长的意见更加接近。教师作为专业教育理念的实施者和家长对幼儿教育期望的直接达成者,往往在园长和家长之间扮演着协商调和的中介角色,在不同利益主体持有相冲突的价值取向、儿童观和质量观的情况时寻求多方利益诉求的平衡点。家长对双基素养维度中的语言、阅读与书写准备素养、数学、数字与科学素养、学习方式与习惯素养的认可度均显著高于教师和园长,而对探究与创新精神等的认可度明显低于教师和园长,客观反映出家长对儿童的学习与发展期望依旧具有传统的应试导向和倾向。

一. 调查设计与方法

二. 调查结果与分析

-

当前在我国加大力度落实立德树人根本任务、助推学生发展核心素养的形势下,本研究从学前教育阶段审思学前教育应“培养什么人”的问题,探索学前儿童核心素养的意义和必要性,分析学前儿童核心素养的内涵特征和理论基础,构建学前儿童核心素养指标框架,并结合对园长、教师、家长三大利益相关主体的认同度调查,对框架进行验证,发现三种利益相关主体对身体发展与健康生活素养维度下各个指标、社会行为习惯、探究与创新精神、幸福感等的认可度具有高度一致性,印证了学前教育阶段以保育为本、“促进儿童健康快乐成长”的期望定位,反映了不同主体以儿童为中心、尊崇幼儿自主探究与创新精神发展,以幼儿主观幸福感受为诉求的共性。但同时,他们对关涉儿童人格与精神发展的自我认知与认同、自主意志、情感管控等指标,以及关涉儿童公民意识与文化底蕴的社会责任素养、人文艺术素养等认同度不高,这与当前形势下我国以德为先的价值育人导向,及国际社会对儿童核心素养的认知取向有一定的差距和背离。从总体结果来看,参与调查的幼儿园园长、教师和家长在强调儿童身心健康素养的前提下,正逐渐由以知识为核心转向以社会行为习惯、幸福感受、探索创新精神等非智力素养为核心的价值理性追求,但他们依然缺乏儿童个体终身发展的整体和全局视野,缺乏对儿童生命和内在心理与精神情感发展需求的关照和重要性认同,缺乏对儿童作为公民所具有的责任意识和文化创生潜能的信任与认同,而这些恰恰是学前儿童核心素养所强调的要义和旨趣所在。家长对双基素养中阅读、数学、科学等学科领域知识和能力所显现出的高于教师和园长的重视程度也在一定程度上反映出我国应试导向的教育评价指挥棒所造成的学业压力和家长焦虑下移问题,为探索以核心素养为中心的学前保教质量标准建设和评价体系建设提供了启示。

学前儿童核心素养的概念提出和指标框架构建是从新时代的价值立场对儿童学习与发展目标作出的新解读,为学前教育发展提出的新航向。正如《中国学生发展核心素养》之于义务教育,学前儿童核心素养也将可能影响学前保教目标、课程与游戏、教师培养与专业发展、保教质量评价标准、幼儿园管理等环节,并将可能引发不同程度不同范围的学前教育变革。蒙特梭利提出,我们需要明白什么是培养孩子的基础,以及什么对孩子未来的发展是最重要的,只有这样,我们才能从根本上塑造幼儿的人格;现实环境随着社会的发展而不断发生变化,但是,会有一些东西是永恒不变的,这些东西可以帮助我们提高自己的品行,我们要透过每一个孩子的本质教育孩子,帮助他们提高品行,以适应社会的瞬息万变[57]。这种对孩子未来发展最重要的、能够有助于儿童适应终身发展和社会变迁的“东西”实质上就是学前儿童核心素养的内核。

学前教育应该培养什么样的人,应培育儿童的哪些核心素养,学前教育者应以何种标准和策略来培育儿童的核心素养,这些是关乎儿童自身命运与国家命运的重要议题。陈宝生部长在全国教育工作会议上提到,“没有哪一项事业像教育这样影响甚至决定着接班人问题,影响甚至决定着国家长治久安,影响甚至决定着民族复兴和国家崛起”[58]。作为国民教育体系的根基,学前教育事业对于培养接班人的质量无疑有着至关重要的源头性影响。做好核心素养框架的顶层设计、把握好学前教育的培养目标无疑又是影响学前教育事业发展航向的根本性问题。作为“培养什么人”这一问题的下位问题,“怎样培养人”也受到培养什么人的问题的制约,因为培养目标是导向,决定着培养内容、途径、方法和师资要求等各个条件和环节的选择;反之,“怎样培养人”这一问题也会影响培养目标的实现程度和效果[2]。有关学前儿童核心素养的遴选和厘定仍需要整个学前教育领域的专家学者、政策制定者和实践者付诸集体力量加以共同讨论和研究,而如何通过政策制度环境的引领与保障、保教活动的科学设计与实施、教师专业素养的培养与提升、家长观念的引导与改进、家园合作路径的拓宽与创新等来推动儿童核心素养培育工作的落地生根,将是有待进一步回答的系列现实问题。

DownLoad:

DownLoad: