HTML

-

伴随住房商品化的推进,城市住宅结构发生了巨大改变。从单位公房到商品房,住宅小区的物业服务转由小区自管或委托外来物业协管。购买商品房的业主群体只是因购房行为而偶然形成的陌生社群[1],起初并未形成以物权为基础的自我服务的整合团体。出于合力保卫和依法共享小区集体产权(建筑物区分所有权)的需要,通过成立业委会来建构业主们的团体认知和行动者身份,居委会、物业公司和业委会遂成为社区的三个力量中心。2020年《民法典》正式实施,在《物权法》和《物业管理条例》等法律法规的基础上进一步明确:业主可以设立业主大会,选举业主委员会。2022年党的二十大报告指出,要“健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能”[2]。在社区治理主体多元化的背景下,业委会作为新型社区自治组织[3],影响转型时期社区治理的改革方向,关系着多元主体如何共治,治理效能如何提升的问题。但在基层实践中,发现大量的业委会难以有效正常运转并维护广大业主的权益。那么,业委会何以偏离治理初衷发生异化?业委会的异化问题的生成机制是什么?

关于业委会的既有研究可大致分为三个部分,分别反映出业委会发展历程的三个阶段,即:组织登台——助力市民社会;初期维权——收回共有物权;确立社区地位——回归业主自治。其一,基于市民社会理论的视角,探讨业委会对市民社会的意义,架构业委会得以出现的理论基础。业委会的出现代表了一种自主联合,指向公域的市民社会形式[4],符合自愿逻辑、自治原则、自主管理、公益指向等市民社会的主要特征。通过成立业委会,业主群体从民事权与政治权两个层面建构了马歇尔的公民权范畴[5],反映了业主行动者作为一股自发参与的力量,试图抵御哈贝马斯意义上的系统世界对生活世界的殖民[6]。其二,基于集体行动理论的视角,解析业委会在维权活动中的重要作用,叙述早期业委会的抗争故事。业委会是业主群体进行权益维护的制度支持与重要平台,是业主在维权活动中可用来表达行动意志的组织框架[7]。面对开发商与物业公司对业主利益的侵犯,业委会使得业主与物业公司的博弈从“个人VS组织”的不对等关系转为“组织VS组织”的平等状态[8],因而业委会成为动员小区业主、有效利用资源的组织基础[9],弥补了业主集体行动中组织性不足的劣势。实际行动中,业委会有助于构建动员机制与政治机会,在与房地产商利益集团博弈的过程中扮演了重要角色[10],并双重展演了集体维权的维权形式和诉讼维权的抗争方式,有效地维护业主的公共权益[11]。其三,基于社会治理理论的视角,反思业委会在社区治理中的本质角色,关注业委会的自治职能。业委会的首要性质是业主自治组织,治理才是其功能发挥的要义[12]。由于物权是业主权利的基石,业主群体授权业委会自主选择物业服务企业是实践业主权利、保障居住质量的关键所在,有利于形成合理的社区权力结构[13]。一些业委会既适应国家的住房体制改革,也有效理顺了业主与物业公司的关系,把集体利益直接嵌入基层社会,是基层社会管理中的生计型参与者[14]。协同代表政府的居委会和代表市场的物业企业,业委会的加入将代表业主群体,产生优质的治理效能。

然而,研究业委会的治理转向,不能回避对组织的反身性考察。多数学者把业委会定性为社区中的自治组织(或社区自组织),在研究前预设业委会角色的正面性。但鲜有学者跳出业委会的预想类型去反思其组织形象,对其在实践中的角色与性质问题有所忽视。虽然有学者觉察到某些业委会滥用权利,侵害业主合法权益[15];有学者直指“腐败”彰显了业委会的异化[16];也有学者发现有的业委会精英为了维护既得利益,产生寡头统治和派系政治[17]。这些研究碎片化地指出业委会在社区中的异化乱象,但未能横向扩展相关的类型学研究,也没有纵向深挖其背后的发生机制。根据实地调研,本文呈现并审视业委会本身的性质及形象,系统关注其在社区治理中的异化样态,并基于结构—制度性的视角挖掘其背后的发生机制。

-

自组织是一种源自市民社会的、在政府控制之外的、以社区为基础的市民自治网络[18],体现了一种自下而上的积极行动(bottom-up initiatives),旨在通过市民之间可持续的合作模式推进公共利益[19]。业委会因其民间性、非营利性和治理的自主性,典型地吻合了自组织(self-organization)的内涵[20]。基于自组织的含义,本文在“公益性”和“能动性”两个维度上考察业委会的核心特征。

组织异化是一种背离组织成立初衷、偏离治理方向,甚至侵害公共利益的状态。根据业委会异化特征的不同,将实地调研中收集到的业委会①异化案例归纳为四种类型,分别是:虚置型、业余型、牟利型和受制型。

① 我国的住宅小区存在多种类型,但对于业委会的研究一般基于商品房小区的案例。本文的实地调研资料涉及北京市5个区县的9个小区,它们都属于商品房小区。本文中的人名经过技术化处理,均以字母表示。

-

虚置型业委会的特点是有名无实,即虽有组织框架,但是功能虚置,没有实质权利,成立以后不发挥作用。这一形同虚设的业委会虽然不会给小区带来直接的消极影响,但物业管理的情况并无改观,业主共有权益的管理权仍然不属于业委会。因而,虚置与没成立并无本质差别,虚置型业委会的能动性和公益性均呈现出高度不足的状态,但这种不足并非说它过分受制或谋私,而是因为它缺乏组织行动者的主体性,也便失去了展示能动性和公益性的机会,而“失去”便是高度不足的一种极致化表现。根据虚置原因的不同,该类型可细分为三种:其一,业委会由政府主导成立而非业主自觉组建,选举走形式,委员仅是挂名;其二,社区主动组建业委会,但委员由居委会和社区党组织的成员兼任,业委会名实分离;其三,业委会委员渎职,没有干事的意愿和动力。

事例1.1:北京的业委会在2008—2015年引发了较多关注,并且发生了不少维权成功的例子。有些学者或者法律专家在这段时间经常讲业委会的好处,于是有的街道就指定人员成立业委会,后来变成了业“伪”会,基本不发挥作用。比如,平谷区的大部分小区都有业委会①,可物业公司在与他们签合同的时候,他们都说做不了主,业委会基本都不能正常履职。原来当时成立业委会是指标要求(北京市住房和城乡建设委员会约在2010年左右有推行),业委会主任也是请求别人来担任的。(实地访谈北京某物业经理HYG,2017-05-11;北京某业委会原主任QXL,2017-02-16)

① 截至2020年9月,平谷区业委会(物管会)组建率已达90.9%。参见:平谷组工.平谷区物业三率各项指标达到90%以上[EB/OL].(2020-09-25)[2020-10-15].https://m.btime.com/item/router?gid=44cog80agua9rgbfufrp66p9ce5.

事例1.2:上海有很多业委会是由政府推动成立的②。和上海类似,在佛山的部分地区,业委会是居委会政绩的指标之一,居委会全程介入成立的过程。这种不是自发产生的业委会,干事的积极性低,顾虑较多,经常不愿做事或不敢做事。而在广州,也有的社区自己成立业委会,但由居委会副主任兼任业委会要职,最后也没发挥什么作用。(微信访谈广东某业委会主任HXL,2018-03-17)

② 截至2013年10月,在街道、社区、房管部门的努力下,上海市已有7 115个小区成立业委会,占符合成立条件小区总数的83%,组建率居当年全国之首。参见:新闻晨报.怕担责任,不少业委会得了“中庸病”[EB/OL].(2013-10-21)[2018-05-03].https://news.sina.com.cn/c/2013-10-21/070028487234.shtml.

事例1.3:北京某业主委员会自从换届后就名存实亡,新的一批人什么事都不做。当业主们就有关问题想请业主委员会出面反映的时候,根本联系不到相关人员,最后还是回去找居委会反映问题。(实地访谈北京某居委会主任ZSL,2017-02-23)

虚置型业委会以第一种和第二种情况居多,二者的相似之处在于,业委会并非由业主自愿成立,且带有自上而下的行政意味,因而缺乏组织运作的积极性。二者的不同之处在于,政府是否主动推行,换言之,第一种是由政府推动而社区再指导成立,第二种是由社区居委会自觉成立。为了推进城市治理体系与治理能力现代化,构建社区治理共同体,政府逐渐意识到业委会所能产生的积极影响,业委会的发展迎来了一个新阶段。然而有的地方政府仅把业委会的普及率视为衡量社会治理绩效的重要指标,简单通过行政要求来提高业委会的覆盖率,而不是通过宣传、教育、动员进而引导业主成立自治组织,在这种条件下成立的业委会往往缺乏内生治理能力,难以发挥作用。而由社区居委会牵头成立的业委会,一般没有经过业主大会审议通过,只是形式化地作为社区治理架构的一部分,并没有真正面向业主共有权益与物业管理等具体事务。

第三种经常发生在业委会领袖退出或换届之后。一般来说,首届业委会自发成立后,委员们做事的积极性较高,不少问题皆能处置得当。但组织的成长阶段却是影响制度绩效的重要自变量。往往处于初创期的组织尚未形成稳定的制度惯习(即便是通过模仿或照搬来的制度也要经历一定的适应期),组织活动未被正式地惯例化,其运作成效便高度依赖于成员本身,组织命运与成员的投入程度休戚相关。可组织成员并不能恒常地保持主动性,更不能保证换届之后的新一批委员具备相当的公益心。因而在成熟期之前,业委会的运作效果颇具偶然性。在调研中也发现,一些业委会在换届之后,就逐渐虚置化了。

虚置型业委会的功能悬浮反而给其他社区主体制造了难题:物业想要依法与业委会交涉,却因为对方的有名无实而难以进一步开展;业主有事要报告业委会时,却总是求助无门;居委会仍要接手本属于业委会的额外事务;等等。虽然虚置型业委会未能发挥作用,但名义性的存在却可能形成绵延的阻力,形式上的合法性随时会成为他者话语中的正当性。一方面,由于合法性随时可证,这便会让其他社区主体左右为难,若为了程序可能难以兼顾效率,以致一物业经理抱怨说“跳过业委会也不是,不跳过也不是”(HYG,物业经理);另一方面,因为深谙形式合法性的伸缩,有些组织声称“反正有业委会,你们(业主)找它去”(ZSL,居委会主任),虚置型业委会倒成为某些社区主体推诿责任的托辞。

-

业余型业委会的特点是专业性不足。当委员们的能力配置无法支撑起组织的角色期望,就会“让人觉得有些业余”(ZSL)。这类业委会的出发点未必不好,却因为“业余”而生发的合理性欠缺、深度性不足,给人留下无理取闹的印象,甚至影响到正常社区秩序。这类业委会确实处理过物业管理中的一些事务,存在一定的主体性,但专业性的欠缺影响其作用发挥的成效,表现出低度的能动性不足。此外,即便这种业委会可能造成小区秩序混乱,但没有表现出明显的私利性,故体现为低度的公益性不足。

事例2.1:北京某小区的物业服务挺受业主认可,但业委会总是不满意物业服务。明明小区的物业管理不错,还要以业委会协管的名义,刁难物业服务,而不去处理其他更重要的事情(比如停车场权益),不把心思放在共有资金和共有部位的保值增值上。不仅如此,有的业委会运行极不规范,一直不公开财务公示、公章的使用记录,也不贴告示说明部分公共事务的处置情况。(实地访谈北京某业主FJL、某业委会原主任WGZ、某居委会主任JGY,2017-03-14)

事例2.2:有的业委会就只会要求物业降低物业费,以此来威胁物业公司。这常常让物业公司感到为难。某物业经理说:“服务是个感官的东西,我们公司为小区提供着二级服务,但业委会却不顾及市场规律,要求我们以三级服务小区的水平来收取物业费。”(实地访谈北京某物业经理LJZ,2017-02-24)

这类业委会的“业余”主要表现在:其一,权益意识不够,自治能力较低,把工作焦点定位在对付物业公司而非维护业主共有产权,“天天想着和物业打架”(FJL,业主);其二,法律知识缺乏,做事僭越程序或走形式,与业主们沟通不够,甚至误导业主;其三,不尊重市场规律,不顾物业服务质量的高低,一上台就要求降低物业费或驱离现有物业。由于在服务、程序和常识等层面上接连表现出非专业性,所以治理能力有所不足,在作风上经常偏离社区自组织的应有之义。

总之,这类业委会虽然存在“自治”苗头,但没有处理好业主共有权益的实事,反倒还增加了政府的工作负担,引起业主和行政组织的不满或嫌恶。在社区中,业余型业委会经常误解本职工作,滥用权利,未把工作的出发点定位于服务业主群体;又在执行组织职能时混淆主次,把精力分配在不紧要的事务上。由于未能充分认识到业委会和物业企业之间的平等协商地位,难以妥当处理与物业企业的关系,在办事时疏于合理合规的考虑,甚至是好心办坏事,干扰到居民的正常生活。

-

与前述两类因功能发挥问题而导致的异化不同,牟利型业委会作为公共性组织的一种腐化形象,在一定程度上消弥业主自治团体的公益性,表现出高度的私利性,反映了业委会从公共组织沦为私利团体的异化事实。由于深谙谋私的技巧,直接把组织当成谋利工具,故而牟利型业委会具备一定的能动性。这不仅混淆私人利益与公共利益的边界,还严重扰乱到社区治理的正常秩序,使之难以和其余社区主体和谐共治,对组织声誉造成的影响较为恶劣。

事例3.1:北京某小区的一位业委会主任,精通法律口才又好,把好哥们的物业公司请过来管理小区;有的业委会主任,会帮助物业公司拿项目;还有的会通过找关系选择不同的电梯维修公司,原本只要25万元,却上报30万,从而私自提成。浙江某业委会主任给委员一个人两万块收买费,控制了业委会,后来自己成立了物业公司,并赶走原来的物业。(实地访谈北京某居委会工作人员CGZ,2017-06-26;微信访谈浙江某业主YXL,2018-04-15)

事例3.2:北京市珠江骏景小区的业委会存在一系列“灰色操作”,比如自行经营小区地下室等公共资源,擅自挪用小区公共维修基金且未向业主公示,与物业暗中勾结上调物业费,等等。2018至2019年,深圳市七里香榭花园小区多次违规,未经业主大会同意,擅自利用架空层等小区共用部位,电梯等小区公共设施设备进行广告经营,并且擅自选聘物业公司。(整理自《北京晚报》[21]与《羊城晚报》[22])

由于业主的共有产权涉及重大的资产事务,巨额利益的诱惑性尤其考验组织成员的自律性,一旦他们把业委会界定为利益的谋取工具而非管理机构,便会通过多种方式谋利。这些方式包括(但不限于)以下几种:(1)借故赶走原有物业,成立公司管理小区物业或安排给熟人企业,伺机谋利;(2)业委会主任在组织中安插自己人,收买或者拉拢其他委员及业主,变业委会为私人组织,自管并违规使用公共维修基金,侵吞小区的公共收益;(3)被物业企业收买,或者勾结物业企业,和他们一起侵犯业主利益;(4)在小区其他工程项目的招投标过程中串通外来公司,从中渔利。总的来说,凭借置换物业、变更人事、收买串通等手段,制造出操作空间和谋利时间,以使庇护关系得以灵活运作,通过投机性的实践获取私利。

牟利型业委会既能通过利用人们对物业的不信任和对业委会的社会期待,在法制的边缘铤而走险,将私利动机掺进业委会活动的公共范畴;还能与物业公司交恶或勾结,同时吸纳部分业主,形成小区内的利益集团,在管理共有权益的时候择机进行分利或侵吞。此外,业委会“既是裁判员,也是运动员”,能够策略性地利用规章制度,故而其牟利行为还具有隐蔽性。比如通过凑足文件形式中的业主签名来营造“业主共同决定”的假象,制造出虚假开会、伪造业主签名等事件以顺利动用业主的共有物权。而这种隐蔽性既能增加其牟利的机会,也提高了监管机构的整治难度。

-

有的业委会由于受到内外部条件的制约,能动性高度受限,组织功能难以正常实现,本文称之为受制型业委会,属于被动型的组织异化。虽然难以顺利运作,但怀有干事创业的想法,表现出一定的公益性,不同于虚置型业委会的形式性;即使能做的事情不多,仍会有成员理智地学习法律法规,了解产权知识,并试图改变现状,也不同于业余型业委会的非专业性;由于组织四处受到制约,也不容易发展为牟利型业委会。根据制约类型的不同,可划分为四种:(1)受属地政府掣肘,许多组织事务得不到合法性支持;(2)受物业企业或开发商钳制,在物业问题上缺乏话语权;(3)受内部资源不足的限制,难以有效地开展工作;(4)受组织内斗的妨碍,缺乏得以和谐运作的时机。

事例4.1:有的业主和物业混到一起,成天吃饭喝酒。物业遂勾结那几个人,想搞垮业委会。他们不仅会采用各种卑劣手段打压维权的业委会委员,阻挠业主大会的召开,不向业主大会筹备组提供《物业管理条例》规定的建筑物面积清册、业主名册、建筑规划总平面图、共用设施设备交接资料、物业服务用房配置确认资料等材料;还会在业委会提不满意见的时候找麻烦,动用一些恐吓、划车、泼油漆甚至砍人的手段。(实地访谈北京某业委会原主任MS,2017-03-13;微信访谈长沙某业委会主任MC,2020-06-15)

事例4.2:兰州某业委会的主任和副主任内斗已久。2018年5月,该业委会副主任与物业公司私签合同,而业委会主任居然在签订之前毫不知情。副主任声称该合同已征得6个委员的同意和签名,有向业主征求意见并且投票率达到双过半。但业委会未曾召开业主大会会议,主任遂认为征求意见造假,不能形成有效决议,并在小区公告栏和业主微信群里列出告示,公开指出副主任的问题。(微信访谈甘肃某业委会主任WHL,2018-05-27)

这类业委会受到的外部制约主要来自政府和物业企业。一方面,属地政府基于维稳逻辑,不想平添额外的管理负担,对可能扰乱社区生活秩序、伤害业主集体利益的事情持反对态度。比如在解聘物业服务企业这件事上,属地政府往往站在居民生活秩序的角度来考虑问题。因为如果物业管理一时中断,可能导致小区生活秩序陷入混乱,影响到居民的生活质量,所以有的街道办在业委会召开业主大会投票之前便叫停相关工作。然而,为了避免更糟的结局而选择保守的处理方式,本质上是对实际问题的粗糙应付,既低估了业委会的潜在自治功能,又容易引起业委会成员的不满。另一方面,物业公司或开发商为了排除谋利的干扰或“给个教训”,便打压业委会以约束其维权能力,限制业委会的活动范围与运作空间。这既是物业企业不健康发展的一个后果,也反映了利益冲突背景下业委会的弱势地位。至于内部制约,则主要源自客观条件不足与派系分化。一方面,当办事人员短缺和经费不足时,业委会也就难以开展超出条件范围之外的工作,这种受制境况会虚化执行机构的实体性。另一方面,派系内斗消耗工作精力,难以形成统一决议。当组织精英间的关系出现嫌隙,内部意见经常不合,内部打架只会搁置小区问题的解决。

可见,外部制约与内部制约分别束缚了业委会的“想为”和“可为”,并一起化作组织运作的局限性,使小区问题得不到及时解决,同时也对热心委员的积极性造成损伤。受制型业委会在当下的艰难处境,投射出“国家—市场—社会”在物业管理领域中的暧昧关系。

一. 虚置型业委会

二. 业余型业委会

三. 牟利型业委会

四. 受制型业委会

-

“结构—制度分析”假定行动由正式或非正式的制度所形塑,重视行为背后的社会规则及具体事件背后的社会结构关系[23],是一种从宏观的社会结构和制度层面来观察和解释社会现象的分析方法[24],主要关注行动者背后的结构性事实与制度性事实,擅长对一般性原因的挖掘。接下来将采用“结构—制度分析”的策略对业委会的异化进行机制探究。基于上文的类型分析,把业委会视为超个人的行动主体(supra-individual actor),探讨组织异化现象的背后所反映出的关系结构和制度关系,尝试指出业委会在既有关系格局和制度背景中的角色困境。

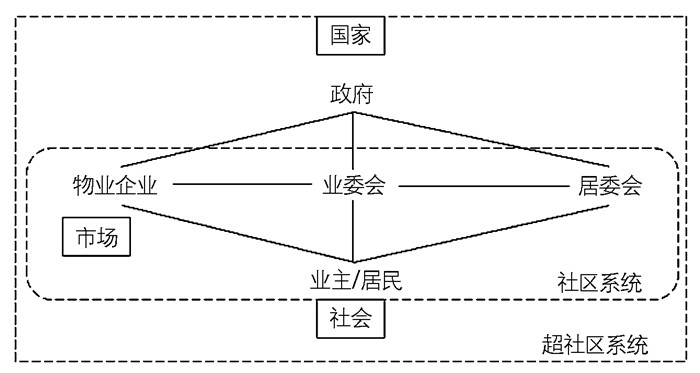

以社会关系为基础的业委会,与以行政关系为基础的居委会和以产权关系为基础的物业公司,并称为基层社区生活管理的“三驾马车”[25],分别以社会组织、基层组织和市场组织的身份投身于社区建设,是城市社区中最主要的服务供给者。而业主(居民)作为服务的需求者,享受这几个组织提供的社区福利,与它们保持着被服务与服务的依存关系。四者共同构成社区系统的主体部分,左右社区生活的日常叙事。在社区之外,还存在一个重要的介入主体——政府,它以行政组织的身份参与到社会治理的过程中,与社区系统构成稳定的垂直型科层结构,形成了超社区系统[26]。业委会既要在社区系统中实现组织目标,又要于超社区系统中获得合法性支持,两个系统分别满足了业委会的存在意义和维系需要,共同构成业委会的整体关系系统(见图 1),是业委会得以生存和运转的组织场域。有些业委会不仅难以嵌入本地的社区系统,还要承受由国家治理逻辑和市场逐利逻辑引起的双重张力,以致其在既有的关系格局和制度背景中屡遇角色困境,既难以发挥组织角色上的能动性,又未能展现组织性质中的公益性,因而逐步地走向异化。具体表现在三个方面。

-

城市商品房社区是由不同籍贯、职业和兴趣的成员构成的陌生人社会,居民之间缺乏社区记忆和社区归属感[27],邻里的日常互动流于浅层,人际感情淡漠;业主之间的公德水平差距较大,虽然生活在同一社区空间中,但搭便车行为较为盛行,有公德心的人只占极小部分,表现为一种缺乏共同体精神的社区心理结构。居民结构的异质性与群体心理的乌合性,共同导致社区结构的非合作性特征,形成了缺乏人际互动的原子化社区。

由于物业企业与业主之间业务往来变得日益专业化和复杂化,只好引入第三方来保障交易的公正性,而由谁来承担这个第三方的角色,取决于交易双方的共识。基于制度层面,业委会可视为第三方的理想人选。可现实情况却是,是否应由业委会来承担第三方的角色,不仅制度未有明确规定,物业和业主群体也难以达到共识。业主既可能信赖业委会,也可能在观念上不支持业委会而期待政府的公共服务,还可能在观念上认可,行为上却不予支持业委会的工作。商品房小区虽然是以共有财产为纽带的利益共同体,却缺乏切实的情感联系,且中青年业主(多属于中产阶层)对政府和居委会仍存有依赖心理,很少加入社区的日常活动,更倾向把闲暇全部消耗在私人事务上,而不愿将部分精力分配给公共事务。他们通常建构出“不感兴趣”或者“耽误时间”等种种理由,因而不关心、不支持、不监督业委会的工作。而这种低度的社区参与则会削弱组织的能动性,使业委会的群众基础较为松散,增加业委会开展工作的难度。

缺乏法定委托人的支持和认可,这一事实将强化业委会在其关系系统中的被动性。因之导致业委会在社区中的离间感,也增大了业委会嵌入社区的难度。在实际运行中,取得广大原子式业主的支持需要业委会耗费大量成本,这种可预见的高代价便构成一种“推力”,使得业委会难融入,甚至不主动融入社区。以至于有些业委会在成立之后,便逐步脱嵌于社区结构和业主群体。这种脱嵌具体表现在:其一,脱离业主群体,业委会委员的身份不被业主熟知①。其二,既与居委会联系少,也不了解小区的业主构成和产权情况。其三,疏于社区调研和发现问题,制定组织决策时未广泛听取业主的意见。其四,不重视业主群体的知情权,财务公示不透明,公告不及时,消极对待业主咨询。而这些情况不仅导致业委会在实际生活中悬浮于社区管理,难以发挥关键性作用;还可能强化业主对业委会工作的消极参与意愿,陷入因果互构的恶性循环,业主与业委会在涉及社区事务的公共议题上难以实现充分有效的沟通。不仅如此,非合作型的社区结构特征也易转化成组织的机会主义资源,成为业委会未尽职责的借口、推卸责任的理由、以身试法的机会和逃脱问责的出路,挤压公益性的兑现空间。

① 实地调研发现,有的人一被选为业委会成员,居民就没再见过他们,很多人都不知道他们是业委会的。

-

制度既包括以国家名义制定并支持国家各级部门的代理人行使其职能的正式制度[28],比如政治制度和法律制度;也包括各主体依法自主探索的制度设计或成文式规则,比如业主代表大会制度,《社区管理规约》和《业主大会议事规则》。两者均可以成为组织行动者的规范性活动脚本。在实践中,业委会在制度场域中同样面临着运行困境,制度并不能保证系统内各主体摆准自身位置。由于制度本身“设计不当”或者“供给不足”,业委会在发挥作用的时候遇到诸多瓶颈,呈现悬浮状态。

商品房社区中的结构性问题增加了制度实践的难度,或者说,规范的落实受到社区内部结构的制约。比如《物业管理条例》规定,若要筹集和使用专项维修资金,改建、重建建筑物及其附属设施,则应当在业主大会上经专有部分占建筑物总面积2/3以上的业主且占总人数2/3以上的业主同意。这是立法设计中基于定量视角保证“民主”的众多例子中的一个。这一规定的初衷显然是为了维护业主利益,推动大部分业主参与,故以多数民主的形式防止少数人的独断。但在实际操作中,多数业主仍不主动参与,业主大会的组织难度颇高,人数上总难以符合要求,这一规定并未如期提高业主的社区参与度。若要依法遵照程序,顺利通过决议的可能性很低,许多小区问题也因此悬而未决。可见这样的制度设计不符合客观实际,脱离既定的社区结构基础,缺乏合理的可操作性。这些“设计不当”的制度难以贯彻到实践中,表明了制度与社区结构的不匹配。

由于法规的强制性、指导性和规范性,各行动主体高度依赖于法律规章。一旦遇到制度法规中相互矛盾、模糊空泛或有待明确的地方,各行动主体的行为要么受到制约,要么变得投机,要么由此搁浅。制度“供给不足”意味着制度规则的缺漏容易引起部分行动的失范与无序,体现了制度与行动的不合,加剧行动者“能动性不足”的状态。有关业主自治组织之制度供给不足主要表现于:其一,监督机制不健全。虽然法规里有规定,业主享有监督业委会工作的权利,业委会要接受属地政府部门和居委会的监督。但对于政府部门和居委会“怎么监督”和“监督什么”,以及如何激励业主监督等问题缺乏进一步的明确,因而未能从政府与普通民众的二重角度建立起相辅相成的监督机制,导致行政监督权责不清,监督流于形式。其二,法律身份限制与组织权利存在张力。业委会是业主大会的执行机构,但法人主体地位并不明确,无法开设银行账户管理日常收支,以致“自管小区的人只能通过各种途径开发票”,有的委员甚至以个人名义开设业委会账户,反倒增加了经济风险[29]。这不仅给业委会的经济性自治行为增加了难度,也削弱了其独立行动的能力。其三,没有配套相关的培训制度。诸多业主代表、居委会工作人员和业委会成员均不了解小区共有部位的产权归属、业主大会与业委会的权责界定等基础性问题,导致业主代表不关心集体权益,居委会指导不合理,业委会难以正常履职。其四,缺乏应急性指导意见。因为法规并未就失效或无效运转的业委会问题提供应急指导①,使得依法办事的物业企业进退两难,同时也加剧了这类业委会的虚置状态。

①如北京某物业经理HYG所说:“法律只规定了有或没有业主委员会怎么办,没有规定失效了怎么办。”(实地访谈,2017-05-11)

制度性困境凸显了当下业主自治组织的局限性,其所反映的市民原子化状况和监督缺位现象恰恰为业主利益的侵害者制造出谋利的空间,并方便他们塑造出契合自身谋利的机会结构,致使私利性取向压过公益性动机。一方面,由于业委会的群众基础薄弱、法律地位不明,导致组织的资源动员能力和社会支持力量相对弱小。这使得居于强势的物业更加无所顾忌,当它们视业委会为物业既有利益的争夺者时,便会采取各种敷衍、抵赖②、灰色乃至暴力的手段打压相对弱势的业委会,以维护其不正当的既得利益。另一方面,业主参与和监督效力的双重不足反而提高了业委会违规的可能性。当业主群体不对业委会构成监管压力时,业委会若与物业涉及利益关系,要么做事不合理或者不尊重物业企业,使双方难以协作共商;要么通过从组织间市场关系(如公开招标竞聘物业)转变成组织间人情关系(如安排给熟人企业),或组织间内部关系(如自己成立物业公司),而随着物管自主权的扩大,谋取私利的机会也将增加。此外,对于牟利的业委会,法规中对人数比例的硬性要求也为其提供了可乘之机。他们不是通过依法组织业主参加大会决议,而是利用审批部门对程序正义的信任,制造程序与形式上合法合规的假象,以公益目的打着私人算盘,以公共的名义谋取私人利益。

② 北京某业委会主任ZJ曾向笔者抱怨:“物业上出了点事,业主去找物业,物业公司就说‘这些事是你们业委会做的,找他们去,……然后业主也不搞清楚问题,就赖我们业委会,说我们不好。”(微信访谈,2018-03-19)

-

业委会作为业主自治组织,代表业主群体自主管理小区内的物业事务,但法律规章也给政府干预提供了合法性支撑。比如《物权法》(2007年)规定,“地方人民政府有关部门应当对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助”;《业主大会和业主委员会指导规则》(2009年)规定,“物业所在地的区、县房地产行政主管部门和街道办事处、乡镇人民政府负责对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助,负责对业主大会和业主委员会的日常活动进行指导和监督”。可见,从业委会成立再到业委会的日常活动,政府的介入逐渐扩大。虽然规定指出政府要对业委会“协助、指导、监督”,但实践中经常与“干涉”相互混淆。两种行为的性质相差较大,但是概念边界模糊,难以在实际中辨清,且法规里也没有明晰这一区分。这便给予行政部门较大的权力伸缩性。换言之,假使一些地方政府和居委会在广义的概念范围内运用“指导”,在重要关头有意插手或阻挠业委会的工作,业委会也难以指认他们是在“无理干涉”而不是“合法指导”。

虽说是“自治组织”,但有的业委会由于缺乏有效的资源动员能力和自我恢复能力,惹事后仍要由政府背负其自治的部分后果,便被视为“麻烦的制造者”[30]。有的地方政府便把对自治组织的“指导和监督”发展成强有力的行政干预,委托居委会全程介入。这种正当性不够充分的法理型支配使得业委会自决的权利被架空,业委会发挥作用的空间缩小了,抑制了组织的能动性。此外,有些地方属地政府与物业或开发商仍存在一定的庇护关系。在后单位制时代,许多房地产开发公司均是由单位制时期的住建后勤部门转化而来,以地生财的增收模式使地方政府与新兴的房地产集团联系紧密,政府工作人员的购房优惠使他们处于道义上的尴尬而不愿加入业主的维权诉讼团[5]……种种利益关系的存在,致使有关部门不愿冒险背弃已经形成的互惠网络,反而为了照顾个别物业企业或开发商,制造出核实不准、验收不实、管理不严、监督不力、阻碍成立等影响业委会成长的事端[31],成为业委会良性发展的阻碍条件。

在与物业企业的关系格局中,业委会处于弱势而相对受制,加上政府和居委会的介入,进一步突显了业委会在组织场域中的被动地位。异化的业委会通常缺乏充分的自主性与能动性,有意或无意地脱嵌于整体系统中的正当关系格局。而这种被动与无意则反映了组织运作的结构性困境:业委会能否健康发展,取决于系统内各个主体间的关系性质。也就是说,即便业委会提高自律水平和管理能力,也不能保证其他主体能够各安其所,因而业委会无法自主选择自己能否避免异化。由于每个主体皆有自身的利益考虑,都在试图营造有助于自身的利益格局,对于利益的这种独占倾向也将增加关系的协调难度,进而强化整个结构性困境,造成组织自决的缺位。

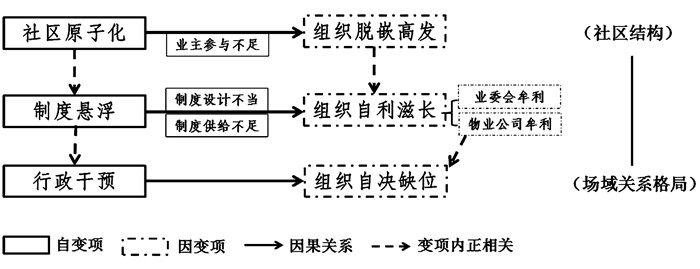

基于对业委会发生异化的机制分析,本文尝试将其概括成图 2所示的解释框架。从横向上看,该图反映出业委会从特定社区延伸至组织场域的多层运行困境:在社区层面,业主的原子化状况诱使业委会脱嵌于社区基础;在制度层面,既有规章的悬浮扩大了组织自利的空间;在场域层面,政治性主体的介入排挤掉组织自决的权利。从纵向上看,该图反映出各影响要素之间因果内生的深层运行困境:在自变项处,社区的原子化增强了社区制度供给的实践难度,正式制度对行政干预的合法性支持在个别地区未能把握好“尺度”;在因变项处,业委会的脱嵌现象为自身和其他组织提供了牟利的机会空间,而市场性主体的牟利动机则会旁生出打压业委会的举动。在特定社区和组织场域所营造出的组织环境中,上演着原因影响原因、结果加剧结果的相互作用逻辑,而这种由固有问题相互牵扯出的现实景象,折射了整个结构—制度性困境的顽固性。

一. 社区原子化与组织脱嵌的高发

二. 制度悬浮与组织自利的滋长

三. 行政干预与组织自决的缺位

-

业委会被视为当前社区治理的重要参与主体,却常常在实践中发生异化,体现为组织能动性与公益性的双重不足。根据异化的表现特征,本文将异化的业委会归纳为四种类型:虚置型、业余型、牟利型和受制型。究其异化的一般性原因,主要在于业委会在社区与场域、结构和制度中的多重困境。由于商品房社区的原子化,居民的异质性与心理上的乌合性无益于业委会的正常运转,使业委会的运转缺乏群众基础。而在业委会背后的两个制度性困境——“设计不当”与“供给不足”则变相地制造出利己主义生长的空间,使强势的物业公司与牟利的业委会得以乘机谋取不正当利益。此外,因为管理部门的行政干预,业委会在关系系统中更加难以自主决定其组织活动,在场域中的关系格局里较为被动。

本文尝试回答业委会为何在实践中会走向异化,并非要质疑业委会的组织功能,也不会悲观地看待业委会的本土命运,而是想通过业委会来探讨多元主体共治的结构与制度基础,并试图说明:要想彻底解决业委会面临的现实问题,就必须基于结构和制度的角度思考改良措施,方能营造业委会乃至社区自组织运作的良好环境,保障其健康发展。这涉及社区治理主体规范化建设的路径问题。本文拟就此提出两个思路。

其一,发挥政府的指导和监督作用。在强调政府的元治理(meta-governance)作用的同时,应重点关注政府应如何通过规则、组织知识、制度策略与其他政治策略来促进和引导治理系统中的社会组织[32-33]。比如,2020年《北京市物业管理条例》规定,在不具备成立业主大会条件或未能选举产生业主委员会的小区,可以由街道办事处、乡镇人民政府负责组建物业管理委员会[34]。这便是政府引导社区治理的一个有益尝试。此外,在一个自组织涌现的民主社会中,政府若能对自组织进行适度的程序性监督(procedural monitoring),将更有助于其发挥治理成效[35],帮助社区中的自组织走向正规化,促进社区多元主体依法共治。

其二,激发社区的主体性作用,包括制度创新、业主参与和社区积极分子的动员。基于调研发现和既有研究[36]中见到的小区善治案例,部分业委会的成功可归因于以下三个充分不必要条件:其一,制度建设:落实小区议事规则或管理规约,增设业主监事会等机构以加强对业委会的监督;其二,业主参与:业主们为小区管理群策群力,支持和拥护业委会的工作;其三,组织精英或积极分子:作为关键群体,积极分子能够促进业主合作、承担部分成本、进行示范与动员、制定相关决策[37],带领维护共有权益,致力于培养居民的实践理性而非助长他们的工具理性[38]。虽然在场域中的组织行动深受结构—制度性因素的限制,但治理亦是处境化的问题,组织及其相关主体的能动性有助于克服相应的结构或制度困境,甚至实现消除异化(disalienation)、促进多元共治的效果。

DownLoad:

DownLoad: