-

IPCC第五次报告指出[1],全球平均气温在1971-2010年以0.09~0.13 ℃/10a速度升高,全球范围的冰川逐渐消退,温室气体的浓度也上升到了前所未有的水平,全球变暖导致水循环的加剧,进而可能导致极端降水事件的频发,极端降水的发生对社会的发展和自然环境产生了重大的影响.

在全球变暖的背景下,关于极端降水的研究已有不少,杨金虎等[2]指出中国年极端降水事件异常的主要空间模态为江淮北部、湖南、四川西南部、西藏及新疆西部地区与其他区域呈反向变化特征.王志福等[3]的研究表明中国极端降水事件多发于长江中下游以及江南地区以南、高原东南部,并且降水持续时间在这些区域较长.袁文德等[4]发现,西南地区在1962-2012年极端降水事件总体呈不显著的上升趋势,在空间分布上西南地区内部极端降水差异性较大.张顺谦等[5]研究指出极端降水的变化在四川存在明显的区域差异,同一极端降水指数在不同区域的变化并不相同.胡豪然等[6]发现川渝地区极端降水时间发生频次最主要的两个空间异常模态为川西高原与四川盆地之间以及盆地东西部之间的反位相变化特征.

四川盆地位于四川省的中东部,地处高原大地形和东部平原的过渡带,气候变化具有独特的特点和规律.极端降水事件是洪涝灾害形成的主要原因,四川盆地是自然灾害频发的地区,以往的研究多侧重于四川极端降水事件的长期变化趋势或者是小范围的局地单站的极端降水指数,对于盆地极端降水整体的区域性研究较少有涉及,然而持续时间较长、区域范围较广的极端降水事件更易导致暴雨洪涝灾害的发生.极端降水事件通常与其大气环流的变化相关[7].因此研究四川盆地夏季区域性极端降水事件及其大气环流的特征对短期气候预测及防灾减灾提供一定的理论依据.

HTML

-

采用四川省气象信息中心经过严格质量控制及错误值订正的1981-2015年四川盆地102个气象台站逐日降水资料,气候平均值采用1981-2010年的平均值.四川盆地分为101°-109°E,27.5°-33.5°N,站点分布图如图 1所示.本文环流场资料采用NCEP/NCAR1981-2015年逐日平均水平风(u,v)场、比湿场、垂直速度场、温度场、陆面气压场格点资料,水平分辨率为:2.5°×2.5°.垂直方向选取8层,自地面到300 hPa.夏季取6-8月.本研究所述距平为物理量与35年夏季平均的差值.

-

定义区域性极端日降水事件为:日降水在某一区域的平均值经排序后在某一时段内达到某一百分位值的事件.这里首先将四川盆地102个站点近35年(1981-2015年)的夏季(6-8月)逐日降水量进行区域平均,再挑选出2 228个有效雨日(降水量>1 mm的天数),并将降水量按照从小到大的顺序进行排序,取99%阈值的40.5 mm/d作为四川盆地区域性极端降水事件的阈值,若某日的盆地的区域平均降水量超过了40.5 mm/d,则定义为在该日发生了区域性极端降水事件,以此可得相应的22天为区域性极端降水日.值得注意的是,所选区域站点较为密集,计算区域平均时直接选取算术平均的方法[8-13].

-

以上两式均包括:局地变化项、水平平流项、垂直输送项,其中θ为位温;q为比湿;V为风速;T是温度;k=R/Cp;R为气体常数;Cp为定压比热;ω为p坐标下的垂直速度.对上述(1),(2)式进行垂直积分得到:

式中:L为凝结潜热;p为单位截面气柱中的降水率;E为气柱里云滴的蒸发量;Qs为地面感热输送;QR为净辐射加热(冷却)的垂直积分;Es为地面的潜热加热;C为气柱里扣除已形成降水的水汽凝结所致的液态水生成量,积分自地面气压到300 hPa[7].

-

式中:V为全风速矢量;q为比湿;ps为地面气压.

1.1. 资料

1.2. 方法

1.2.1. 区域性极端降水事件的定义

1.2.2. 大气视热源〈Q1〉和视水汽汇〈Q2〉的计算

1.2.3. 整层水汽通量计算

-

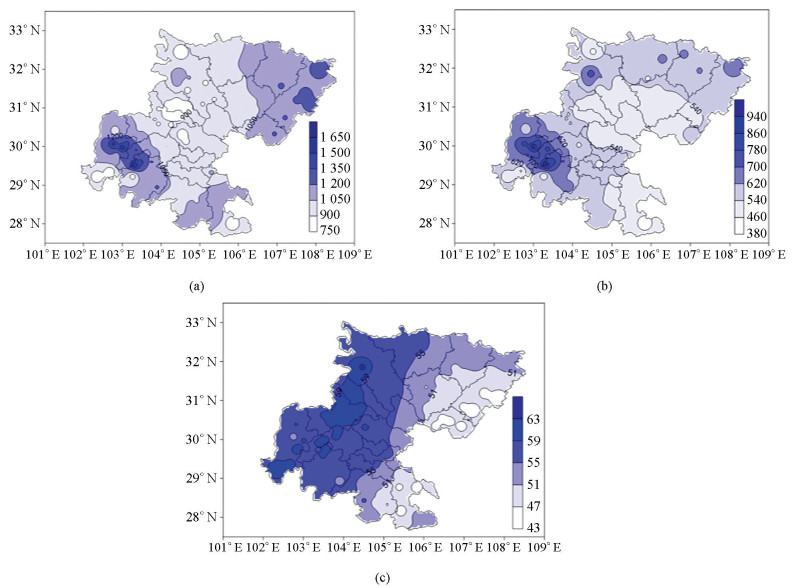

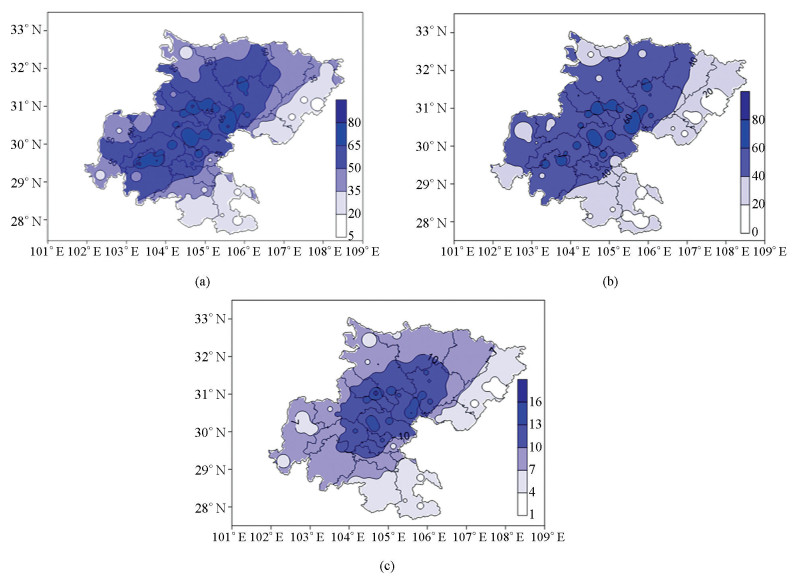

在研究夏季盆地极端降水前,首先需要了解盆地全年及夏季的总体降水特征,图 2a-2c分别为四川盆地近35年(1981-2015年)的年均总降水量、年均夏季降水量以及夏季降水对全年总降水量的贡献率的空间分布图,由图 2a可以看出,四川盆地总降水量的空间分布呈现盆地西南部以及东北部年均降水总量多、中部少的分布特征,年均降水总量的最大值出现在峨眉山,为1 676.8 mm/a,最小值出现在盆地西南部的汉源,为746.3 mm/a;年均夏季降水量的空间分布特征与年均总降水量较为相似(图 2b),最大值分布在盆地西南部的雅安,年均夏季降水量为986.0 mm/a,最小值分布在四川盆地西南部的古蔺,为389.1 mm/a.从图 2c年均夏季降水量对总降水量的贡献率分布图可以看出,四川盆地夏季降水贡献率呈西多东少的分布特征,且四川盆地夏季降水贡献率大部分超过50%,说明四川盆地夏季降水对年均降水的贡献较大,最大值出现在盆地西北部的北川,贡献率达65.1%.

-

由图 3可以看出,四川盆地夏季日最大降水量大部分区域在75 mm/d以上,最大值出现在盆地西南部的峨眉山市,夏季日最大降水量为159.4 mm/d;最小值位于盆地中部的东兴,夏季日最大降水量为45.8 mm/d.

-

近35年四川盆地降水总量呈显著下降的趋势(图 4a),其气候倾向率为-15.3 mm/10a,在20世纪80年代初期到20世纪90年代初期、2011-2014年以正距平居多,为降水总量偏多的时期,其余时期降水总量偏少,1981,1984,1998,2013年降水总量异常偏多,1994,1997,2006,2011年降水总量异常偏少;由图 4b可知,近35年四川盆地夏季降水量呈减少趋势,年(代)际变化趋势与年总降水量较为相似,气候倾向率为-11.2 mm/10a,在20世纪80年代初期、2008-2014年夏季降水量以正距平居多,为夏季降水量偏多的时期,其余时期夏季降水量偏少,1981,1983,1984,1985,2013年夏季降水量异常偏多,1986,1994,1997,2006年夏季降水量异常偏少.

从近35年四川盆地的时空变化特征可以看出,四川盆地总降水量和夏季降水无论在空间分布还是时间变化上有着较为相似的变化特征.

2.1. 全年及夏季降水空间分布特征

2.2. 夏季日最大降水量

2.3. 四川盆地年均降水量及夏季降水量的时间变化特征

-

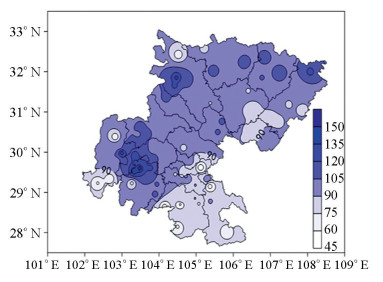

由图 5a夏季极端降水分布特征可以看出,夏季极端降水事件的日平均值在四川盆地的大部分地区均值超过50 mm/d,最大值出现在四川盆地西南部的峨眉山,为86.2 mm/d,夏季极端降水事件的日均值最小值,为8.6 mm/d,出现在四川盆地东北部的开江.由夏季极端降水与夏季日平均降水的差值图 5b可知,其分布特征基本与夏季极端降水事件均值分布一致,绝大部分地区差值在40 mm/d,说明夏季极端降水相对于夏季日均降水量的值较大,差值最大的区域出现在四川盆地西北部的绵阳地区,为79.5 mm/d.由图 5c夏季极端日降水事件对夏季日均降水的贡献率可以看出,贡献率的大值区主要分布在四川盆地的中部,介于10%~18%之间,尽管夏季极端降水日数相对于夏季有效降水日数较少,仅占1%左右,但是发生区域性夏季极端降水事件相对于夏季降水量的贡献率较大.通过分别统计22次极端降水事件的发生范围及每次极端降水事件的日最大降水量可以发现(表 1),区域极端降水事件多发于盆地东北部以西、盆地西北部、盆地中部以及盆地西南部地区;从表 1中可以看出2013年6月29日的日最大降水量为323.7 mm/d,是22次夏季区域性极端降水事件日最大降水量的最大值,发生在遂宁市.

-

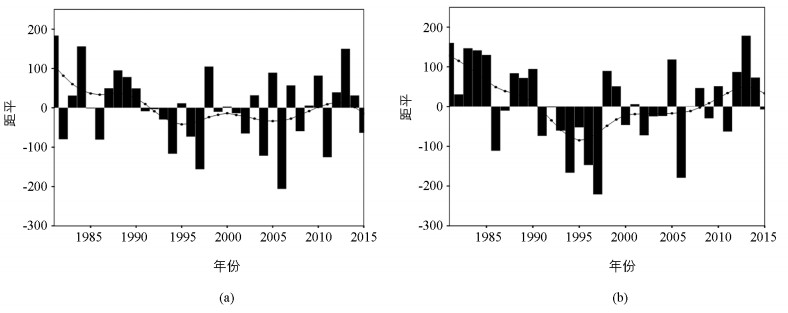

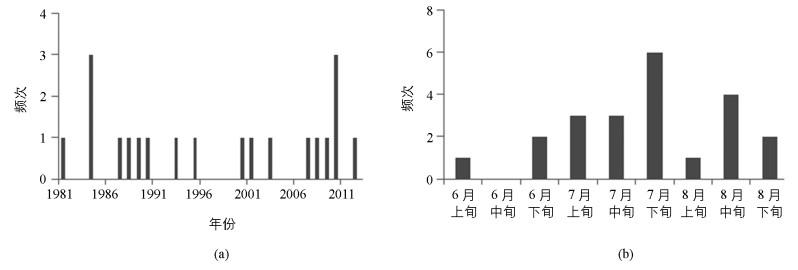

由四川盆地区域性日极端降水事件的逐年变化(图 6a)可以看出,区域性日极端降水事件在1984,2010年发生频次相对于其他年份多,为3次,在其他年代发生的频次均为0次或者1次.由图 6b区域性降水的逐旬变化可以看出,四川盆地区域性降水多发生在7月下旬以及8月中旬,分别为6次、4次,6月中旬发生区域性极端降水事件的频次最少,为0次,从6月下旬开始到7月下旬,极端降水事件开始增多,总计为14次;在夏季极端降水事件在7月发生频次最大,为12次,其次为8月,发生次数为7次,6月发生极端降水事件的频次最小,仅有3次.

3.1. 夏季盆地极端降水事件空间分布特征

3.2. 夏季极端降水事件时间变化特征

-

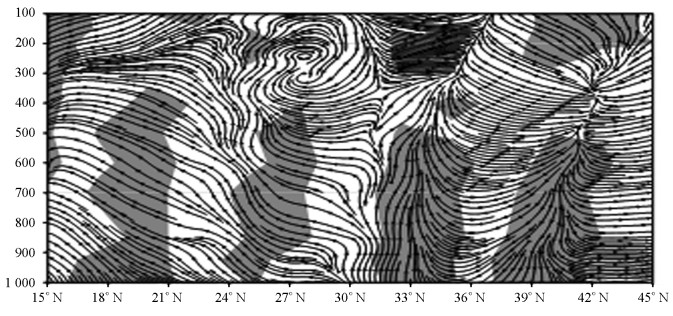

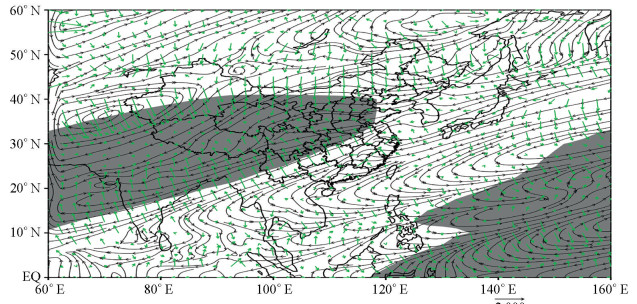

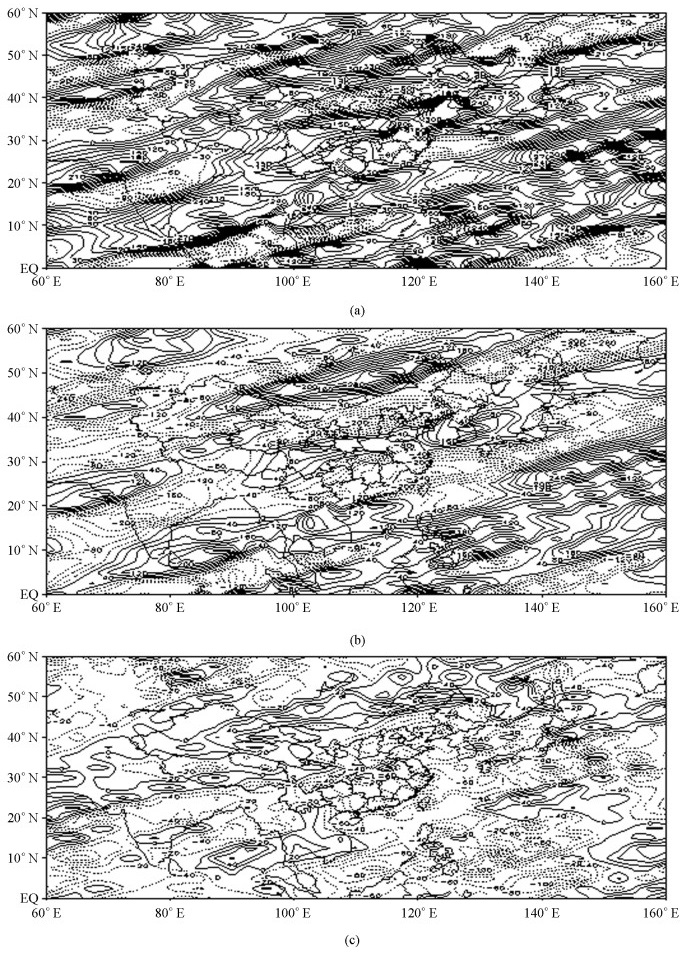

为了探讨四川盆地夏季极端降水事件的的发生的大尺度环流异常,将22个极端降水事件扣除夏季平均环流场后进行合成,为分析风场的辐合辐散配置,将风场分解为辐散风及旋转风,在大尺度运动条件下,风的辐散风量比旋转风量小很多,但在天气过程中起到了重要的作用,其代表了地转偏差的作用.在850 hPa上四川盆地处于大的辐合带边缘(图 7a),在我国北部以及东部地区分别处于大的辐散区域;在500 hPa上四川盆地仍处于辐合区域(图 7c),北部地区处于大的辐散区域;到了200 hPa上,四川盆地处于大的辐散区域(图 7e),西北区域处于强的辐合带;这种低空辐合,高空辐散的环流配置有利于降水的产生.

用流函数的大小来表示涡旋的强弱程度,流函数的距平数值为正,表示高压异常增强,流函数距平数值为负值,表示低压异常增强,通过850 hPa旋转风和流函数(图 7b)可以看出,四川盆地的低压增强,在我国北部和东部地区高压增强;500 hPa(图 7d)上,四川盆地任处于低压增强区域,到了200 hPa(图 7f),四川盆地高压明显增强,四川盆地500 hPa以下为低压增强区域,高空200 hPa为高压增强区域,这种结构是有利于产生上升运动,形成降水.

由图 8可以看出,在27.5°-33.5°N之间在1 000 hPa到300 hPa为异常的上升运动区,大尺度的垂直运动为水汽的凝结提供了动力作用.

由整层(地面850 hPa至300 hPa)积分的水汽通量流函数以及辐散分量可以看出(图 9),四川盆地处于水汽辐合的异常增强区域,辐合带呈西南-东北走向,这为四川盆地极端降水事件的发生提供了充足的水汽条件.

-

利用视热源和视水汽汇分析降水与加热场的关系,视热源是表示单位时间内的单位质量空气的增温率,视水汽汇是表示单位单位时间内的单位质量水汽凝结释放热量引起的增温率.由夏季极端日降水事件与35年夏季降水日均值的差值的视热源与视水汽汇(图 10a,10b)可以看出,〈Q1〉和〈Q2〉在四川盆地的中部出现了大值中心,并且大值中心与夏季极端降雨量的大值中心较为接近,〈Q1〉和〈Q2〉两者的量级大小基本一致,分别为180 W/m2,100 W/m2.有研究表明[7]在发生强降水期间地面的感热和蒸发都很小,根据上述结果意味着强烈的视水汽汇都形成了降水,而降水释放的凝结潜热造成了大气的净加热,加热促进了地面气压的降低,并对温度的升高起到了正反馈的作用.

根据〈Q1〉与〈Q2〉的差值公式,体现了系统与外界的能量交换,若〈Q1〉-〈Q2〉的差值很小,表示水汽凝结其主要的作用,若差值为正异常,表示除了潜热加热外,辐射加热、潜热输送和地面感热加强;若差值为负异常,则表示地面感热、辐射冷却以及潜热输送减弱,由图 10c可以看出在四川盆地为正异常区域,表明该地区地面感热、辐射加热以及潜热输送加强,有利于大气柱的加热以及降水的产生.在中国的东部区域、南海-西太平洋地区以负异常为主,不利于大气柱的加热以及降水的产生,上升运动减弱、凝结释放减少,导致对流层低层的气流辐散,有利于水汽输送到强降水区域.

4.1. 环流特征

4.2. 热力作用

-

1) 近35年四川盆地年均降水总量、夏季降水量在空间分布上较为一致,呈现盆地西南部以及东北部降水偏多、盆地中部降水量偏少的特征,在时间变化上,两者变化趋势较为一致,均呈减少的趋势,并均在1990s中期降水量由减少趋势转为增多趋势.

2) 四川盆地区域性极端日降水量的99%百分位阈值为40.5 mm/d,极端日降水事件具有明显的年际以及年代际变化特征,在2005年开始极端日降水事件明显增多,区域性极端降水事件多发于7月下旬以及8月中旬.

3) 盆地区域性极端日降水事件的发生与维持与流场的高、低空辐合辐散配置相关,在进行流函数和速度势的分析时,发现高、低层的上下配置较好,呈现低层辐合、高层辐散的环流结构.

4) 形成盆地区域性极端降水事件还与加热场有关,视热源与视水汽汇在四川盆地均呈现正值,量级大小较为一致,在其周边区域大多为负值,这种热力梯度形势分布有利于在四川盆地形成上升运动.

四川盆地有着特殊的地理位置和地形条件,也是导致夏季区域性极端降水事件发生的原因之一,导致区域性极端降水事件发生的因子有很多(比如海温、季风、积雪等因素),本研究只是从环流背景进行分析,在以后的研究中将从形成区域性极端降水事件的外强迫因子来进行机理研究.

DownLoad:

DownLoad: