-

近年来伴随城市化进程的加快,城市发展面临土地资源紧张、人口膨胀、环境恶化、交通拥堵等诸多压力.运用综合规划研究,在城市建设上走地下空间资源开发利用、城市立体化发展的道路,已成为当今世界各大城市解决城市空间容量需求与用地资源矛盾的必由之路[1].

国外对城市地下空间利用的技术已经相对成熟,德国的汉堡、法兰克福、慕尼黑,法国的巴黎,北欧的斯德哥尔摩、奥斯陆、赫尔辛基等城市在重建和改建中,高速道路系统和快速有轨交通线与大型地下综合体相结合,特点是规模大、内容多、水平垂直方向上的布置非常复杂[2].

我国城市地下空间资源的开发利用及其规划工作大致经历了4个发展阶段. “深挖洞”时期(1977年前)、“平战结合”时期(1978年-1986年)、“与城市建设相结合”时期(1987年-1997年)、有序发展时期(1998年至今).源于人防工程建设的我国城市地下空间开发利用及规划的理论研究和编制实践,已逐渐形成了鲜明的特色[3].

重庆市是我国西部的特大城市和国家重要中心城市,具有可开发用地少、建筑密度大、立体交通复杂、隧道和人防设施多等特点.随着其主城范围内各大商圈的扩建及轨道交通建设和运行里程的不断增长,城市规划者开始有意识地利用地下空间,将城市中心区(如商业中心区、交通中心区等)的人防工程以“平战结合”的形式加以利用,并且对地下空间系统开发进行尝试和思考[4].地下空间的有效利用可以集约使用城市土地资源、节约使用能源、缓解城市交通矛盾、改善城市生态环境、提高城市综合防灾能力等,成为城市实现可持续发展的重要途径[5].

2014年7月22日,重庆市人民政府发布了《重庆市法定城乡规划全覆盖工作计划》(渝府办发〔2014〕70号),要求在2016年度完成主城区城乡规划全覆盖.其中,地下空间开发利用规划作为专项规划一并纳入规划实施,从而实现主城区城乡规划一张图.为加强重庆市地下空间开发规划和建设的管理,促进地下空间资源的合理利用,适应城市现代化和可持续发展的需要,完成主城区法定规范全覆盖要求,重庆市规划局响应重庆市政府要求启动了主城区地下空间专项规划[6]、地下综合信息图编制及地下综合信息管理系统建设的研究建设工作.

HTML

-

本研究区为重庆市主城区,即重庆市城乡总体规划中所称的都市区,包括渝中区、大渡口区、江北区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区、北碚区、渝北区和巴南区行政区域,面积5 473 km2.都市区是中心城市的核心载体,是全市政治、经济、文化、交通、金融中心.研究区位于四川盆地的东南部,长江与嘉陵江侵蚀河谷发育的低山丘陵地区,地势起伏,沟谷纵横,低山与丘陵相间排列.海拔标高为300~600 m,最高点研究区北侧中梁山华蓥村1 371 m,最低侵蚀面广阳坝156 m.山脉呈北北东方向近于平行展布,形成岭谷景观,自西向东分布有缙云山、中梁山、铜锣山、明月山等,山脉之间为丘陵谷地.长江与嘉陵江分别从西南角、西北角流入研究区,横切山脉,于市中区汇合后向东流出研究区,均属过境河流;次一级溪流与山脉走向一致,向南或北北注入两大江;山脉与其间的丘陵被两江及一系列次一级溪流切割,构成研究区多样化的地形.

-

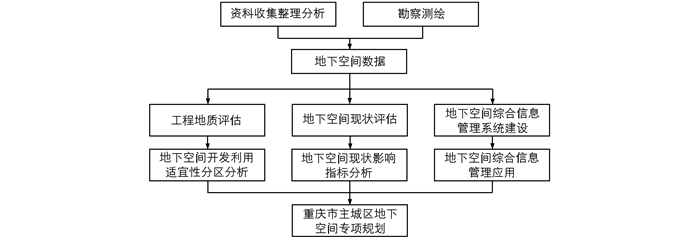

本研究是在对主城区工程地质、地下建(构)筑物、地下大型管线数据、轨道交通地下部分等已有资料的整理和分析及补充勘察、测绘的基础上,进行主城区地质环境适应性评估和地下空间现状评估,并建立地下空间综合信息管理系统;通过对主城区工程地质现状、综合水文地质现状、矿产资源分布现状、主要地质灾害分布现状、地下空间分布、大型地下管廊分布、地下空间开发利用强度等进行分析,获取地下空间开发利用适宜性分区分析、地下空间现状影响指标分析等相关数据,并对具体工程项目开展地下空间综合信息管理应用,为主城区地下空间专项规划提供支撑.其总体技术路线如下图所示(图 1).

1.1. 研究区概况

1.2. 研究技术路线

-

本研究通过搜集和整理包括重庆市主城区1:20万地质图、重庆市主城区1:5万地质图、重庆市水文地质调查报告等已有资料,在部分重点区域进行必要的地质外业实务工作,进行重庆市主城区范围内的包括工程地质、水文地质、地质灾害和矿产资源的综合分析,完成对于重庆市主城区范围内的工程地质评估,编制相应的地质专题图并完成工程地质报告.查明重庆市主城区内由于隧道、地下矿山等地下空间工程活动建设造成的地质环境问题,在此基础上对研究区进行地下空间规划分区,并提出地质环境保护规划措施建议,为该区的规划调整提供地质依据.

经过研究分析和现场勘察验证,本研究发现,研究区位于川东平行岭谷区,地貌发育严格受构造和岩性控制,这种隔挡式构造,使背斜成条状低山,向斜成宽缓丘陵,构造线与山脊线一致,呈北北东-南北向展布,受岩性的控制,背斜轴部的石灰岩、白云岩形成岩溶槽谷,坚硬的砂岩组成单面山或台地.研究区按地貌成因和形态可分为4类:构造剥蚀溶蚀条形低山(海拔高程400~1 000 m)、构造剥蚀台状低山(海拔高程400~800 m)、构造剥蚀丘陵(海拔高程L<400 m)、侵蚀堆积河谷(海拔高程L<400 m).最终对研究区进行如下总结.

1) 工程地质评估:主城区槽谷地带以砂岩和泥岩为主,地质条件稳定,适宜地下空间开发利用.

2) 水文地质评估:主城区内地下水量丰富,且有岩溶发育.四山之间的槽谷地带地下水贫乏,局部开发对温泉等水生态系统造成影响.

3) 地质灾害评估:主城区地质灾害类型主要为滑坡、危岩、泥石流等,发生发展的主体主要集中在浅层地表,对地下空间开发利用整体影响较小,同时背斜地区地下空间开发可能诱发岩溶塌陷.

4) 矿产资源评估:主城区内建筑原料及材料矿产比较丰富,其次为冶金辅助原料矿产,其他矿产资源较为贫乏;矿产多集中于南温泉背斜、观音峡背斜等高背斜及两翼;对槽谷地区地下空间开发利用的影响不大.

综上,得到重庆市主城区地下空间规划适应性分区评估结论.

1) 不适宜区:69.4 km2,占研究区1.3%,主要分布于区内背斜轴部岩溶槽谷及溶蚀残丘、孤峰位置等;

2) 基本适宜区:977.2 km2,占研究区17.9%,分布于区内背斜两翼中、低山地区一带,分布地层主要为三叠系上统须家河地层,局部位于地质较高的二叠系山脊、孤峰区域;

3) 适宜区:4 310.8 km2,占研究区78.8%,分布于区内背斜两翼低山、丘陵地貌区,分布地层主要为侏罗系地层;

4) 长江及嘉陵江水域:110.3 km2,占研究区2.0%.

-

本研究利用重庆市主城区地下空间普查数据资料(主要是地下建构筑物、地下人防、地下管线、地下隧道以及其他相关地下空间),并基于建设工程竣工测量机制,更新了2012年后新增的地下空间数据;同时,在部分地下空间开发利用规模较大的区域进行了现场核实、调查,最终,形成了本研究进行地下空间现状指标评估及信息图编制的基础数据.

针对研究区内进行地下空间现状评估和影响分析的需求,本研究建立了地下空间评估指标体系,采用多种定量定性指标,评估重庆市主城区地下空间现状水平,为地下空间规划提供数据支撑[7].所建体系中地下空间开发利用情况分为地下空间规模、地下空间系统性、地下空间品质、地下空间规划管理水平4方面(图 2).

利用地下空间评估指标中的相关方法,对主城区地下空间现状进行指标统计和分析,得到相关数据、结论和专题图,例如:

1) 利用“地下空间开发利用功能指标”(对地下空间开发利用总规模在使用功能上的细分,反映城市地下空间各类开发利用功能水平的重要指标),本研究统计分析了重庆市主城区地下空间开发利用功能构成规模(表 1).

2) 利用“地下空间开发利用总规模”(对所有地下空间开发利用的建设总面积和各类设施建设规模,反映城市地下空间开发利用整体水平的重要指标),本研究统计分析了各行政区地下空间开发利用总规模统计,并进行横向比较、分析(表 2).

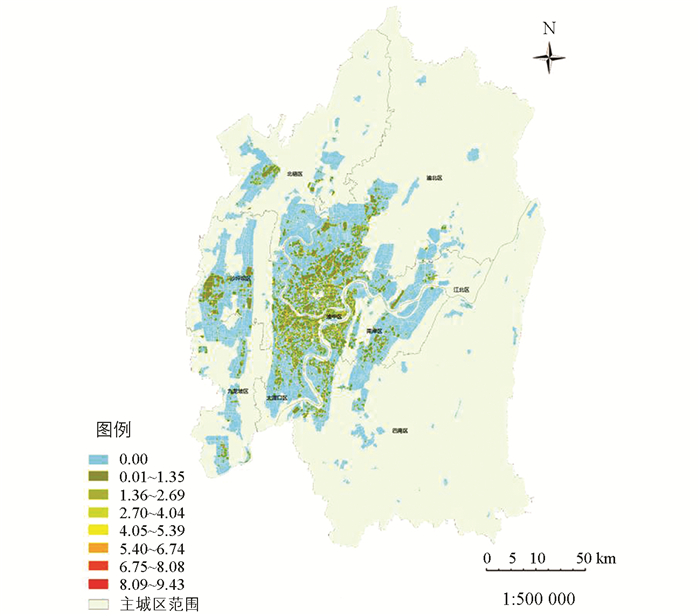

3) 利用“地下空间开发利用强度”(地下空间开发利用基底总面积与城市建设用地面积之比,是反映城市地下空间开发利用整体强度的重要指标之一),本研究统计分析了各行政区地下空间开发利用毛密度,并绘制了地下空间开发利用强度分析图(图 3).

-

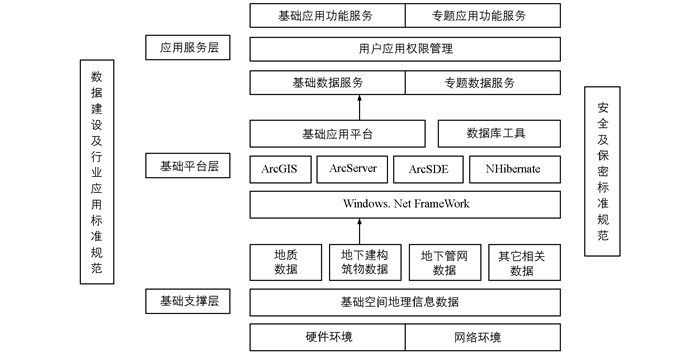

根据本研究建设目标、工作内容和任务要求,将地下空间综合信息管理系统[8]设计为3层架构,包括基础支撑层、基础平台层和应用服务层,其总体架构图如下所示(图 4).

所建系统框架是在保证执行安全、保密、数据建设以及行业应用的标准规范的前提下进行的系统框架建设.基础支撑层是对硬件环境、网络环境进行建设,同时对基础空间地理信息数据和相关成果数据进行整理收集预处理;基础平台层是在“集景数字城市基础平台”,.Net,ArcGIS,ArcServer,ArcSDE及NHibernate等相关基础开发支撑环境下,进行基础应用平台和数据库工具的开发;应用服务层是在完成相关数据录入的情况下,进行基础数据服务和专题数据服务的发布,通过创建用户应用权限管理,实现系统对于用户权限的控制,最终发布基础应用功能服务和专题应用功能服务.

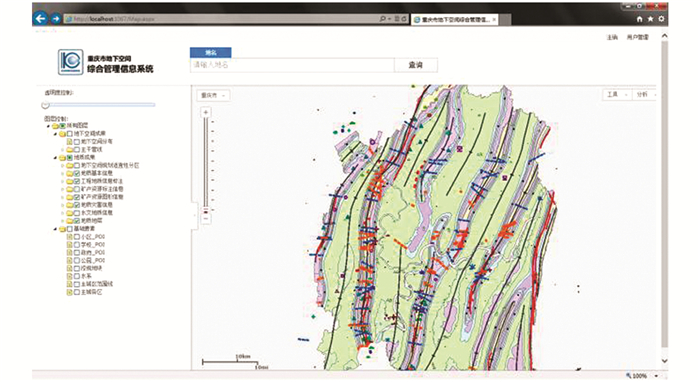

本研究建成主城区地下空间综合信息管理系统[9](图 5),在二维三维环境下实现对城市地下管网[10]、地下建(构)筑物、地下轨道交通[11]和区域地质三维模型[12]、工程地质三维模型[13]、地质钻孔数据[14]等地质数据的规范化管理和有效利用,为城市规划、管理及智慧城市建设中的地下空间安全运营[15]供丰富的数据支撑.

-

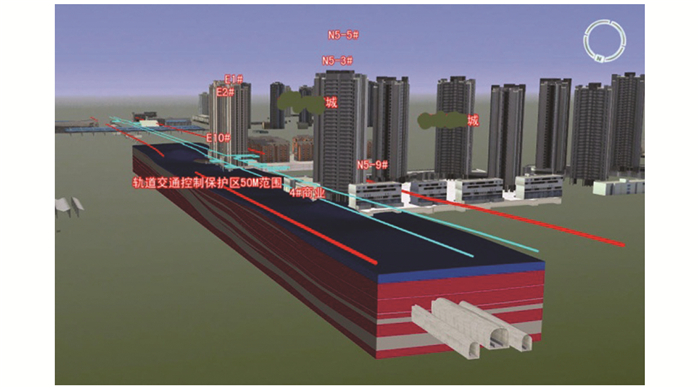

“轨道交通三号线龙头寺至童家院子区间隧道结构安全评估”是综合利用本研究成果进行的地下空间环境评估与管理的实际案例.某住宅小区为住宅小区项目,项目占地面积约为16.02万m2,拟建建筑面积32.05万m2.该住宅小区项目E1#楼、E2#楼、E10#裙房,共2栋高层和一栋裙房位于区间隧道西侧轨道交通三号线控制保护区范围内,设计地坪标高为275.8 m,拟建建筑最外侧基础边缘与轨道区间隧道衬砌外边缘水平最小净距约为5.6 m.拟建建筑均采用浅基础,基础顶标高为265.2 m,基础底标高进入中风化岩层1 m(约为263.2~264.2 m).

利用地下空间综合信息管理系统,结合地上建筑与地下隧道的三维叠加显示,可更好地展现其三维空间关系(图 6),辅助地质问题的直观分析.

通过集成地质信息、地下轨道隧道、地面三维建筑信息,加上三维地质建模及分析,很好地辅助了隧道的结构安全性评估,同时利用数值模拟软件,进行数值模拟计算,得到相应的评估分析结果:

1) 从隧道围岩地质勘察成果可以看出,受影响段隧道洞身附近围岩裂隙较发育,与前期勘察成果对比可以初步推断,该项目近隧道区域岩体受隧道开挖和建筑基坑开挖施工扰动较大,导致隧道围岩自身承载能力变差;

2) 从三维地质模型展示的结果来看,裂隙在隧道边墙形成外倾结构面,该项目高层建筑的荷载恰好沿J1外倾结构面传递至隧道边墙,对隧道结构的稳定极为不利,特别是后续的高层建筑继续施工加载带来的安全风险更是难以估计;

3) 在已修建筑物荷载作用下,三维数值模拟计算结果表明,隧道衬砌结构拉应力增加较为明显,超过隧道衬砌结构设计抗拉强度(1.43 MPa).同时隧道轨道有0.311‰的最大倾斜变形,倾斜变形值在控制范围之内,已有建筑物荷载对隧道衬砌结构有一定的不利影响.

因此,该项目施工时必须采取妥当处理措施,严格控制隧道衬砌结构应力及轨道倾斜变形,确保轨道交通三号线的安全运营.

4.1. 地下空间综合信息管理系统建设

4.2. 地下空间综合信息管理应用

-

对重庆市主城区地下空间数据的调查、评估、分析和综合管理应用的研究发现:①多源地下空间数据综合分析,才能有效地为地下空间专项规划实施提供依据;②根据综合地质条件分析,该区域约80%的区域适宜进行地下空间开发;③截止2017年底重庆市主城区地下空间开发利用总规模约为7 151万m2,其中地下交通设施占比约为90%;④利用多源地下空间三维数据集成管理模式,不仅可以满足区域内地下空间现状数据的宏观管理,更能通过可视化模拟分析指导实际工程的设计、建设和评估.

DownLoad:

DownLoad: