-

可视化分析法是研究者利用计算机图形学和现代图像处理技术,将各类有效数据以更直观的方式转换为图形或图像,并进行交互处理的理论、方法和技术[1].该方法因其直观性强、传达性好而被广泛应用于各种数据分析研究中.期刊作为文章载体,是知识传播、信息交流、成果推广的平台[2].近年来,很多学者对相关领域的期刊从核心作者群、载文信息、学科热点等方面进行了文献计量研究[2-6].徐红星[3]对《中国科技期刊研究》的核心作者群进行了多个角度的分析,反映了其办刊水平及作者队伍的现状;姜桐桐等[7]对《解放军护理杂志》5年的载文信息进行分析,为护理科研工作者提供了理论参考;刘超洋[8]分析了《高校期刊研究》国外高等教育研究的现状和动态;孙凡[9-10]从下载量、影响力及网络传播趋势等方面对《西南大学学报(自然科学版)》进行了统计分析,对提高该刊的影响力提出了改进措施;史晓梅等[11]对《西南师范大学学报(自然科学版)》2005-2014年的载文进行了可视化分析,并提出了合理化建议.这些对期刊相关评价指标进行的计量学分析,对各编辑部及时调整办刊思路,有针对性地采取提高期刊质量的办法和措施起到了积极的促进作用.

《西南大学学报(自然科学版)》(以下简称《学报》)是由西南大学主办的自然科学综合性学术月刊,主要刊登农业与生命科学、数理科学与化学、地球与环境科学、心理科学、工程与信息技术等方面的学术论文.多年来,《学报》坚持正确的办刊宗旨,重视学术创新及学科的前沿性,形成了服务农业和教育的鲜明特色. 《学报》是北大中文核心期刊、科技核心期刊和CSCD来源期刊(扩展),近年来多次荣获“中国高校百佳科技期刊”“百种中国杰出学术期刊”称号,多次入选“中国精品科技期刊”,多次获得重庆市重点学术期刊建设工程出版专项资金资助.据2020年版《中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)》统计,《学报》影响力指数为294.766,在280种自然科学与工程技术综合期刊中,排名第9位,处于自然科学与工程技术学科的Q1区. 《学报》虽然取得了较为突出的成绩,但也存在着国际影响力小、学科布局分散、高被引论文不多等问题.因此本研究以中国知网近10年数据和评价标准为基础,从载文量、基金论文比、被引情况、作者分布及合著、学科、发文机构、热点等期刊影响力评价数据方面进行分析,以期为《学报》优化栏目建设、提升期刊质量提供参考.

HTML

-

本研究数据来源为中国知网(简称CNKI),采用“高级检索”,来源选择“期刊”,检索条件为“发表时间:从2009年1月1日到2018年12月31日&文献来源:ISSN 1673-9868”,共检索到3 643条文献记录.将检索到的文献进行人工筛选,剔除编辑部获奖信息、机构介绍等无效纪录,最后获得3 577条有效纪录.导出参考文献并保存为Reworks格式,以download开头命名文件.用于分析的数据指标包括论文题目、作者姓名、机构来源、关键词、被引频次及基金项目等特征项.

-

主要采用文献计量法.文献计量法是指用数学和统计学的方法,定量地分析一切知识载体的交叉科学[12].通过对《学报》2009-2018年的发文量、基金论文比、被引量、核心作者、来源机构、关键词等信息的分析和梳理,对《学报》的办刊情况进行客观评价,为后续发展提供思路.

-

主要研究工具为Excel和CiteSpaceV. CiteSpace是由美国德雷克赛尔大学信息科学与技术学院陈超美博士(Chaomei Chen)开发的信息可视化软件,在大连理工大学WISE实验室推广下,中国已成为最大的使用国[13]. CiteSpace是用来分析和可视共被引网络的Java程序、通用方法.基于信息科学中“研究前沿”和“知识基础”的时间对偶概念,实现了聚焦视图和时区视图的互补[14].它对科学文献等信息进行提取,生成相对应的可视化图谱,是通过对图谱等信息的解读识别,显示相关领域科学发展的研究热点以及新的发展趋势的一个可视化软件.

1.1. 数据来源

1.2. 研究方法与工具

1.2.1. 研究方法

1.2.2. 研究工具

-

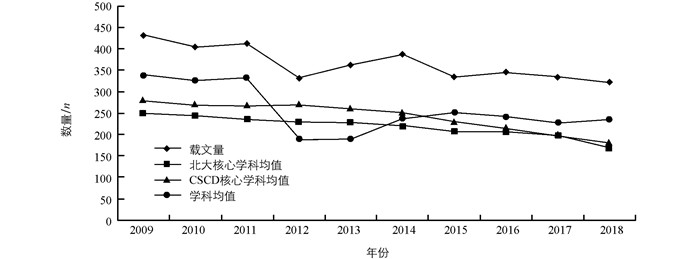

载文量是指某一期刊在指定时间范围内刊载各种文体形式文献的总数[15],等于可被引文献量与不计被引文献量之和.载文量是反映期刊信息含量的重要指标,载文量越多,在一定程度上表示该刊信息越丰富. 图 1为《学报》载文量的年度变化趋势,研究期内,《学报》年度平均载文量为365.8篇,随着年份增加有波动下降趋势,但高于北大核心学科、CSCD核心学科均值. 《学报》年均发表文章数量较多,说明一定程度上有稳定的作者群体,且信息较为丰富.

-

基金论文往往代表了某研究领域的新趋势. 表 1列出了2009-2018年《学报》各个级别基金论文数量及基金论文比情况.总体来看,《学报》的基金论文比基本上是逐年提高,2015年起,刊发的文章均有基金资助,基金论文总数变化趋势比较平稳,其中国家级基金在2009-2014年基本呈缓慢上升趋势,之后保持稳定,2018年略有下降,国家级基金资助产文占比由2009年的47%上升到2017年的72%.一般情况下,基金级别越高,论文质量相对越好.这说明《学报》刊文质量较为稳定,且逐年提高,同时也反映出作者的科研能力较强;但也应看到,《学报》的国际基金数几乎为0,说明《学报》在国际学术领域的影响力还处于较低水平,有待提升.

-

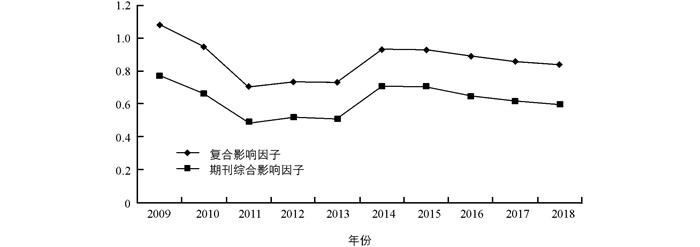

被引频次是评价期刊影响力的重要指标,与期刊的办刊历史、发表论文规模、所在学科、论文类型和质量等直接相关.影响因子是指某刊前两年发表的论文在统计年当年的被引总次数与该刊在前两年内发表的可被引文献总数之比.期刊被引用的论文越多,影响因子越高,学术影响力也就越大. 表 2为《学报》被引频次年度分布情况. 表 2中的黑体数字表明统计年当年发表的文献被当年统计源引用频次.一般来说,当年被引频次升高,之后两年的影响因子也会有所升高,如果当年被引频次降低,之后两年的影响因子则会受到影响.这与图 2中的情况一致,2013-2014年的当年被引频次有较为明显的增加,因此,2014-2016年的影响因子相对2013年也有一个明显的上升趋势.据统计,《学报》2018年的复合影响因子为0.861,与同类别期刊复合影响因子排名第一(2.578)的《中国科学院院刊》相比还有较大差距.从表 2和图 2可以看出,《学报》各年的被引频次不多,波动不大,影响因子有波动下降的趋势,说明高影响力论文不多,期刊的影响力水平有待提升.

-

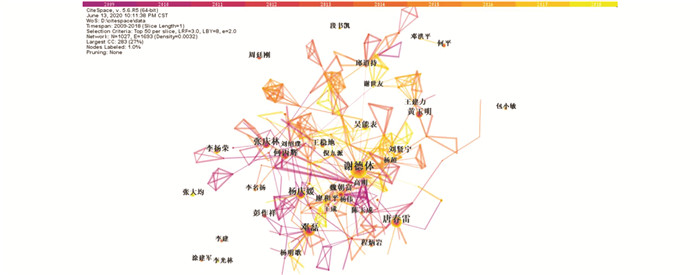

作者是期刊的核心资源,期刊拥有的高质量作者是期刊组稿、约稿的重要支撑力量.利用CiteSpaceV对《学报》2009-2018年的发文作者进行分析,绘制出作者共现网络知识图谱(图 3).图谱中的每一个节点代表一位作者,节点越大,表明发文数量越多;节点的连线表明作者之间存在合作关系,合作的频率越高,连线越粗,连线的颜色与图谱上方的年份颜色相对应.从图 3中可以看出,西南大学的谢德体、邓磊、唐春雷和杨庆媛等近10年在《学报》发表论文数较多,以谢德体为中心,形成了倪九派、高明、何丙辉、魏朝富、陈玉成等的合作关系网络;以杨庆媛、廖和平为核心也形成了一定的合作关系网. 表 3列出了2009-2018年《学报》作者发文Top 20统计,通过分析作者发文影响力数据发现,发文量前20的作者中,篇均被引率在5以上的占55%,基本与发文量相一致,这些作者均为《学报》的高影响力发文作者,且均为西南大学的科研人员,这也反映了《学报》主要为本校服务、力图展示学校科研成果、努力打造“双一流”学科建设平台的特色,这些高发文量和高影响力作者为《学报》今后的组稿、约稿提供了方向.

-

数据显示,2009-2018年《学报》刊文的重点学科是数学、园艺、农作物、生物学、环境科学与资源利用(表 4),这些既是本刊发文最多的学科,也是下载和被引最多的学科,可视为《学报》的优势学科和重点学科,反映了学校以农业和基础教育为主的特色.基金论文数最多的学科为数学、园艺、农作物、环境科学与资源利用、农业基础科学.但是数学学科发文量在《学报》的比重最大,篇均被引和篇均下载量的数据却偏低,而宏观经济管理与可持续发展、农业经济、环境科学与资源利用、农业基础科学、农艺学等学科的篇均被引和篇均下载数据都比较可观.这为《学报》今后优化栏目设置提供了思路.

-

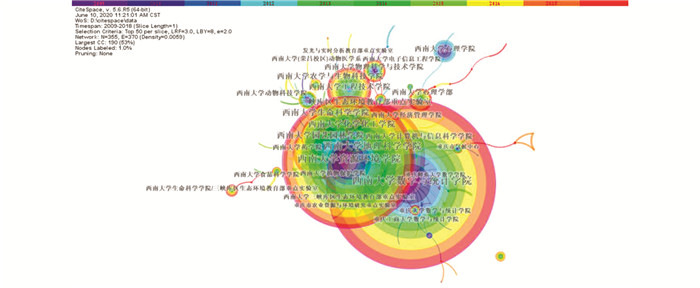

利用CiteSpaceV对《学报》作者所属机构进行可视化分析,结果如图 4所示.每个节点代表一个发文机构,机构发文的频次越高,节点越大.两个发文机构之间如果存在研究合作关系,对应的节点之间会出现连线,合作次数越多连线越粗,线条和节点外环的颜色则对应了图 4上方合作发生的年份[10]. 《学报》的发文主要来源于高等院校,发文量最多的机构是西南大学,其次是重庆大学和重庆师范大学.其中西南大学发文量远高于其他发文机构.西南大学的发文中,发表论文频次最高的学院为数学与统计学院、资源环境学院、地理科学学院、化学化工学院、园艺园林学院,另外,三峡库区生态环境教育部重点实验室、发光与实时分析教育部重点实验室、重庆市农业资源与环境研究重点实验室等研究机构的发文量也比较可观.由此可见,《学报》作为西南大学主办的综合性学术期刊,能及时反映校内外最新的科研成果,为学术科研提供良好的展示平台.

-

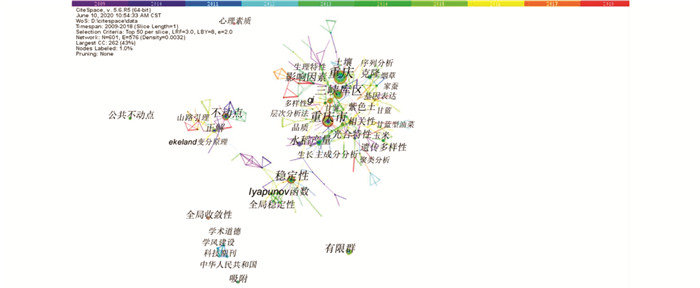

学术论文的关键词代表论文的研究主题及文章的研究方向,将一种期刊的关键词聚类可以反映期刊整体的研究领域.仅仅对关键词的词频进行简单统计排序不能直观反映不同关键词之间的关联.利用CiteSpaceV对《学报》2009-2018年关键词的出现频次和聚类关系通过可视化的方式直观地呈现出来(图 5),每个圆形节点代表一个关键词,节点越大,该关键词出现的频率越高.连线代表关键词之间的共现关系,其颜色对应相应的年份.从图 5可以看出,《学报》在2009-2018年发文关键词最多的是重庆(重庆市)、三峡库区、稳定性、不动点、水稻产量、光合特性、遗传多样性等.这些频次高的关键词主要集中在数学、农业与生命科学、地球与环境科学等领域.根据资料显示,所含关键词刊文中被引频次排行前5为:重庆、三峡库区、吸附、产量、GIS,均超过150次;下载频次排行前5为:重庆、三峡库区、影响因素、吸附、心理素质,均超过4 000次.以上关键词出现频次、关键词发文引证和关键词发文传播3个方面一定程度上反映了《学报》10年来的发文热点,说明这些话题比较受读者关注,可以作为后续约稿参考,也为今后的办刊方向提供了依据.

2.1. 载文量

2.2. 基金论文比

2.3. 被引频次和影响因子分析

2.4. 作者分布及合著分析

2.5. 重点学科分析

2.6. 核心发文机构分析

2.7. 热点分析

-

本研究定性和定量相结合,分析了《学报》在2009-2018年的载文量、基金论文比、被引和影响因子、作者分布与合著关系、重点研究学科、发文机构和发文热点等情况,提出以下建议:

-

从《学报》发文数据来看,数学相关论文在本刊占了较大比重,超过1/5,但因数学学科本身特点,占了较大比例的发文并未给该刊带来较多的引用和下载. 2009-2018年累计被引频次TOP20论文列表高被引分布最多的学科是:环境科学与资源利用、农作物、农业经济.因不同学科论文的引证数据不具有可比较性,且结合《学报》的实际情况,可以在做好传统方向稿件宣传的基础上,优化学科资源,向读者受欢迎的学科进行适当倾斜,增设栏目或者增加文章比例.学报应借助本校重点学科的先天优势,依据本校的专业特点,在栏目设置上进行微调,尽量突出本校的强势专业,同时兼顾弱势专业,办出该刊的特色和水平,充分发挥学报在高校对外界进行学术交流中的桥梁和纽带作用.

-

开放式的方针,有利于学术质量的提高,进而促进学科建设[16]. 《学报》首先应依靠本校的学科优势,利用学校的各种学术资源,扩大《学报》的学术影响力.其次,可借助西南大学各单位组织或策划的国内外专业学术会议的力量开放性办刊,与参会人员或邀请的学者建立良好合作关系,通过这些渠道把约稿工作推向校外.最后,充分利用编委的力量.大多数编委为各个学院的学术带头人或者优秀学者,往往在各学院和学科内具有较高的感召力,应充分借助编委等学者力量,让编委更多地参与办刊,通过编委的力量吸引更多校内外优秀稿源.

-

在67个发文超过10篇的作者中,有60位均来自西南大学.发文量较多、引用较多和下载较多的作者均为本刊的核心作者群.要稳定作者队伍,一要提升期刊的质量,增加社会认可度.质量是期刊的第一生产力.期刊自身的质量提高,产生更多的社会效益,才能吸引和稳定更多的优秀作者.二要关注作者的需求,为作者提供更加便利的服务.可增加和读者、作者的互动,如定期举办校外作者联通会,通过面对面的方式,及时掌握其学术需求;为在校研究生、本科生开设科技论文写作指导课,帮助其解决在写作中遇到的问题;为校内青年教师举办座谈会,讨论如何做一位优秀评审专家或优秀编委,同时邀请校内外资深专家传授经验,通过多方面的读者、作者服务,逐步稳定和扩充作者队伍,在稿源质量得到提升的同时扩大《学报》的影响力.

-

今后可以加强对专家的约稿策划,提升稿源质量.此外,西南大学具有3个国家重点实验室和10个部级的重点实验室,这些实验室的研究人员及对外项目合作伙伴可以作为该刊的约稿对象,实验室人员参与的重点课题作为该刊的策划选题方向.对该刊的重点和优秀学科,加强策划组稿,提高优秀稿源的质量和数量,根据学术发展的新动态和新趋势,在学术研究热点、焦点形成之前,积极组织稿件,提前策划专题栏目. 《学报》近两年组织、策划了草地贪夜蛾研究、心理素质研究、精准扶贫、新冠疫情的心理干预与防控、艾滋病机会性感染与防治等多个专题,积极为学校的“双一流”学科建设,为教学科研服务,专题所发文章在被引、下载等方面都有不错的成绩,今后编辑部应多主动与专家沟通、做好选题策划,跟上时代和热点变化,努力提高《学报》的影响力.

-

随着数字化、网络化的飞速发展,数字出版、网络出版为高校学报的发展提供了新机遇. 《学报》网站以及各大数据库平台、二次传播的多媒体平台都可以作为本刊扩大期刊影响力的阵地.学报是传播学校学术成果的平台,是学校科研工作的重要组成部分.同时,学校网站也是宣传学报内容的阵地之一,加强高校学报论文的传播和推广无论是对高校还是对学报都有非常重要的促进作用. 《学报》网站从2020年起,与北京仁和汇智信息技术有限公司合作,使用XML可扩展标记语言对期刊网站进行升级,新增网络首发板块,实时更新引用排行、下载排行、点击排行等信息,充分展示期刊每期的文章、栏目、封面、目录,为作者和读者提供了很大便利.网站改版后进一步细化和丰富了期刊内容,增加了期刊高被引文章、高影响力专题的展示度,优化了论文的在线显示效果.今后可以在做好期刊网站的同时,充分利用已有的专业化、集约化、数字化的平台,扩充《学报》的读者群.提升《学报》对读者和作者的服务,以进一步吸引优秀稿源.

3.1. 优化资源配置,明确学科定位

3.2. 提倡开放办刊,扩大学术影响

3.3. 稳定作者队伍,提升稿源质量

3.4. 加强选题策划,积极挖掘热点

3.5. 借力数字平台,促进学报传播

-

《学报》近年来一直努力发挥优势,积极为学校的“双一流”学科建设、为学校的教学科研服务.从近10年发文和被引的学科分析数据显示,《学报》基本体现了刊物应有的学科定位和特色[17];其与专业性期刊有着截然不同的定位,展示高校教学科研成果、服务高校教学科研的办刊定位.但这些特质也使其存在诸多问题:综合性高校的学报刊载文章涵盖各个专业,综合性强而缺乏学科优势;以发表本校科研成果为主,存在稿源局限性等问题.在以后的研究中,可以考虑建立《学报》数据动态反馈系统,以便及时把握《学报》发展状态,为更好地服务学校“双一流”学科建设作保障.

DownLoad:

DownLoad: