-

中国的乡村振兴如火如荼,乡村景观的建设方兴未艾,而关于乡村景观的研究也是如日方升. 从20世纪80年代末兴起的乡村旅游、十六届五中全会中的“建设社会主义新农村”、2013年的“望得见山,看得见水,记得住乡愁”到十九大报告中的“乡村振兴战略”等相关政策文件的指引[1],“乡村”成为各大领域争相研究的课题. 据不完全统计,2016年以后,和“乡村”有关的课题和文献每年都破万. 纵然有如此多的研究,但在人们眼里“中国的乡村建设”却呈现出“千村一面、徒有其表、瞬时复兴……”等现状.

沙溪,是茶马古道上唯一幸存的集市,它位于喜马拉雅山山麓,偏僻闭塞,但积淀了深厚的历史文化,拥有丰富的物质遗存,是很多中国乡村地区的缩影和代表. 沙溪复兴工程的成功经验[2]及衍生出的因地制宜的策略和“沙溪精神”促使沙溪成为云南乃至中国展示乡村振兴的示范项目.

HTML

-

“乡村”是中国的根,中国的魂. 近些年,各地区的乡村项目层出不穷,“网红村”盛极一时,但是却鲜有可持续的为人、为世界所津津乐道的“乡村”,像日本合掌村那样成功的乡村项目,在中国屈指可数.

虽然乡村在时间的荒芜中日渐没落,但是中国的大多数乡村仍有其得天独厚的优越条件. 然而,好的乡村底子,却无法建设出好的现代乡村,还被人诟病落后了日本近30年. 在国家全面推进乡村振兴的进程中,兴起的却只是“乡村旅游”,仅为游客提供农事生产劳作的体验机会以及田园风光景色的观赏、享受,满足的仅仅是城里人对田园生活的向往[3]. 这是一种简单的乡村旅游和浮于表面的乡村体验. 乡村要实现真正的振兴,其内核在于文化、经济和人才;业界里有前辈学者将文化定义为“一个地方的人们稳定下来的生活方式的总和”. 乡村凝结着中国几代人的生活智慧,尽管高科技、数字化和智能化等已经让大部分人告别了传统的乡村生活模式,但这并不等于乡村文化可以被取代. 李子柒在YouTube上以乡村生活的点滴,如农作物的栽培、农产品的制作、一日三餐的烹饪等各种乡村生活过程中的自给自足,向世界展示富有独特文化内涵的中国. 李子柒的乡村生活或许是现代城市居民最想体验的乡村生活,但这样的参与性体验仅是一种新奇好玩的心理满足,是无法真正实现乡村振兴和传承乡村文化的. 乡村是千百年来中国土地赋予人类不可磨灭的印迹,需要被传承、被记忆、被发扬.

-

2017年国际古迹遗址理事会(ICOMOS)在大会上通过了《关于乡村景观遗产的准则》,《准则》强调了“乡村景观是人类遗产的重要组成部分,也是延续性文化景观(即:有机演进的文化景观continuing cultural landscape)中最常见的类型之一”[4]. “乡村景观存在极为关键的内在价值,能够从内而外的将人和社区与其生活的自然环境紧密地联系在一起,成为持续的、活态的,且社会文化融合度极高的乡村景观”[4]. 《准则》同时要求“明晰乡村景观遗产既是人类生存发展的资源,也是文化多样性和文明间对话的载体,更是全球可持续发展模式的重要组成部分”[4].

“乡村景观”作为乡村建设的重要载体,是“乡魂”所在,更是“记得住乡愁”的物化呈现. 然而,随着美丽乡村的不断推进,乡村建设虽然取得了一系列成果,但是笔者在访查中发现,目前的“乡村”有的人烟稀少、田野荒芜,有的则是游人如织、花田成片,但都无法实现宜居社区,“故乡的村庄”依然只能是他乡的景点. 空心化、缺乏内生动力是乡村建设面临的最为严峻的困境,而在诸多“乡村景观营造”的研究中,学者们也提出了相关策略来改变当前的困境. 大家共同携手研究乡村,无非都是致力于营造“山、水、田、居”的和谐共存模式,还原一个“鸡犬相闻、连阡累陌、炊烟四起、稻谷飘香、小桥流水”的乡村景象,以期能够为乡村振兴贡献绵薄之力.

而当乡村景观作为遗产、作为文化景观存在时,其振兴除了物质环境的优化外,还应该打开乡村尘封已久的历史,并将隐匿在残垣断壁中的时间展现出来,使乡村景观成为停泊心灵的空间. 所以,乡村景观的规划就不再是一花一树一石一山的简单加法,而是情绪的交融与感官的体验.

1.1. 乡村——不可消逝的文化

1.2. 乡村景观——乡村源远流长之内核

-

约翰· O ·西蒙兹[5]认为“我们要设计的不是场所不是空间也不是某个东西,而是一种体验”. 体验有千百种,而设计师所设计引导的体验可以归纳为:有目的有意识的体验和日常的潜意识的体验两大类. 体验在某种程度上是极个人的表达,设计师所规划设计的体验,很多时候也只满足了某部分人的体验,具有明显的瞬时效应. 这也是“网红景点” “网红乡村”等出现的原因. 很多乡村在初建成时,一切都是新鲜的、有趣的,成片的花田、笔直平坦的大道、别出心裁的民居、丰富多彩的农耕体验活动等. 但在新鲜感过去之后,这些乡村便无人问津,又陷入了新的沉寂. 笔者通过长期观察思考,发现症结所在即是设计者都是以当下流行的体验为设计目标. 不只是乡村,包括很多公园如良渚的劝学公园(图 1)和良渚矿坑探险花园(图 2)等,都是以“人的体验、参与性”为出发点进行设计的,在更多意义上只是一件作品,而非一项城市的绿色基础设施.

李宇在文献[6]中简单阐述了体验性景观的相关理论及CDTA的可视化研究方法,并以乌镇横港村为例进行了体验性景观分析,归纳了乡村建设存在的问题,从生态、生活和生产3个板块提出了乡村景观的营造途径. 这是可查阅到的唯一一篇以凯文·思韦茨的体验性景观理论为支撑的关于乡村景观营造的文献.

笔者在访查了大理剑川沙溪古镇后,感动于设计师们为沙溪寺登街所做的修复,在寺登街感受到了久违的良好的体验,在离开之后念念不忘,盘点了生活过的乡村、耳熟能详的历史名村及这些年走过的名不见经传的乡村,鲜有让人感动的. 勾起了对凯文·思韦茨的体验性景观理论的思考,发现沙溪古镇寺登街的改造竟在无意中彰显出体验性景观的逻辑. 因此,重新审视了当下乡村研究热潮,基于笔者的专业背景、亲身体会以及乡村情结,希望进一步挖掘凯文·思韦茨和伊恩·西姆金斯所著的《体验性景观——人、场所与空间的关系》一书中所揭示“体验性景观”的潜藏维度,思考乡村的体验性景观,旨在为当前乡村景观研究提供一种新思路,为乡村景观的建设出谋划策.

-

文献[7]指出,理解建筑并不等于能从某些外部特征去确定建筑物所属的风格. 只看建筑物是不够的,必须去体验建筑. 必须去观察建筑是如何为特殊目的而设计的,建筑又是如何与某个时代的全部观念和韵律一致的. 尽管景观没有像建筑那样有明确的形状,也没有建筑所赋予的人们在里面生活时的形状,但是景观师和建筑师同样是为人们生活安排作计划的人. 因此,景观也需要去体验,只有体验了才能了解环境建立的秩序和关系,也才能传递场地、设计师的感情及态度.

-

传统的体验性景观的来源可以追溯到20世纪在西方兴起并广泛传播的哲学思潮——现象学. 现象学关注人的意识与外部世界的关系,强调直觉的体验[6]. 梅洛·庞蒂提出的身体现象学中蕴含有“身体” “知觉” “空间”和“体验”等概念,并在其经典著作《知觉现象学》中反复运用“体验” “身体体验”和“知觉体验”等概念,指出“我们所有的意义逻辑活动都建立在世界的体验上”[7]. 梅洛·庞蒂在其研究中给予景观设计中关于体验性景观的启示主要有:“知觉身体”下体验性景观的感官性、“空间身体”下体验性景观的情境性、“运动身体”下体验性景观的互动性、“语言身体”下体验性景观的叙事性[8-9]. 从搜集的资料和查阅的文献中可以发现,当前关于“体验性景观”的研究均是在这四类范畴内. 不管是中国古典园林还是当代的景观,在“体验性”设计上还是集中在研究“人的主观感受”即人的直接感受和间接感受两方面.

中国古典园林在咫尺空间内通过建筑、植物、山石和水景等创造的不同景物,不仅给人以视、声、味、嗅、触、动、静等多感官的直接体验,同时创造出春、夏、秋、冬,风、雨、雪、晨曦、夜晚等不同季节及特殊气象条件下的物境景观,深化景观感知的时效性、体验性和想象性,达到“以有境入无境”,也使景观体验进入到更真实、更多面的层次;而通过对联、匾额等的提示和暗喻,使人的体验从对景物的直接感知转化为更深层次的意境的体验,从而与人的心境变化结合,产生出无限的景观体验. 古典园林中所呈现的不仅是三维的物境空间,同时还是加上了时间维度和个人感知维度的五维空间[10-11].

乔治·哈格里夫斯创造的“诗意式”体验景观,还有张唐景观的“参与性景观”都是属于传统范畴的“体验性景观”. 它们的设计也是遵循以人为主体,从人的角度出发,关注人文、场地和生态伦理等,以丰满的景观形态,创造别具一格的景观构图,使作品能够“以情动人、成为人与自然联系的纽带”[12-13].

-

凯文·思韦茨等[14]认为体验性景观是一种强调社会实用性比外观更加重要的户外空间分析设计方法,能够应对文脉环境中的各种差异,是一种“自下而上”的户外空间分析设计方法. 对于空间,老子《道德经》里“埏埴以为器,当其无,有器之用. 凿户牖以为室,当其无,有室之用. 故有之以为利,无之以为用”. 常被用于解释建筑空间,而对于户外空间来说,何尝不是呢?空间是联系人类与户外环境设计的基本介质,而这也是设计师们在进行户外空间设计时首先会关注到的内容.

而体验性景观是一个将空间维度和体验维度联合起来成为一个统一整体的关于户外环境的概念[14]. 空间维度及构成这一维度的物质元素如地形、场地铺装、水景、小品和建构筑物等,都是设计师不可忽视的实体存在. 但在很多时候,人们大都只意识到空间维度所揭示的秩序格局,而忽略了空间领域里人类的体验. 若是没有体验的难度,空间就只是一个容器,若是只有体验,那么空间就是一个盛载人类体验的器皿.

显然,不管是把空间当作容器还是将空间理解为盛载人类体验的器皿,都是不为设计师所接受的. 1973年,美国心理学家迈耶·斯皮瓦克在《建筑论坛》撰文中明确指出了空间和场所的区别,他认为:“正是人们在空间里的所作所为将该空间变成了一个场所”,将人类作为场所的内在固有维度.

基于此,体验性景观采取的方法是在空间理论的基础上形成关于体验的概念,重新认识“空间是景观设计的基本媒介”,将空间设计看做是创建新的场所. 通过提供一种显现户外场所潜藏的空间尺度的方法来创造更加优美的户外场所[3].

-

体验性景观在某种程度上其实就是人们的场所认知,是一种早已有之、只待发现的既定形式. 传统的体验性景观则是基于大众体验、普世认知而构建的,但事实上,场所认知是每个人独有的,它受到各种个人倾向、偏好和偏见的驱策,受到文化、社会、教育和职业因素等的影响,不一而足[14]. 因此,为了更好地揭示和解读体验性景观,凯文·思韦茨和伊恩·西姆金斯所著的《体验性景观——人、场所与空间的关系》一书运用中心、方向、过渡和区域(CDTA)4个空间术语来定义体验,并以CDTA的整体关系界定体验性景观.

体验性景观是定义户外开放空间和人类各种体验之间的整体关系,是人们日常生活中利用户外场所中的空间和体验结合而成的一个整体. 它是人们通常会下意识邂逅的领域,是日常生活中从一般用途变成了具有某种特殊意义的普通场景、不期而遇的空间和具有特色的地方,而不是人们有意或根据计划决定前往造访的某个特定场所[14]. 体验性景观并非由固定的地点连接而成的集合,而是先后经历体验的不断变化的空间体量的总和,是思想和物质世界的产物.

沙溪寺登街之所以能够让人觉得舒服,就在于其符合了新视角下的体验性景观,它所呈现的就是乡村景观的内在价值,是对实现和维持最基本的美好乡村生活最重要的户外体验类型,即人们在乡村里需要体验什么. 在沙溪寺登街,人们户外空间最重要的体验模式可以诠释为以下3个方面.

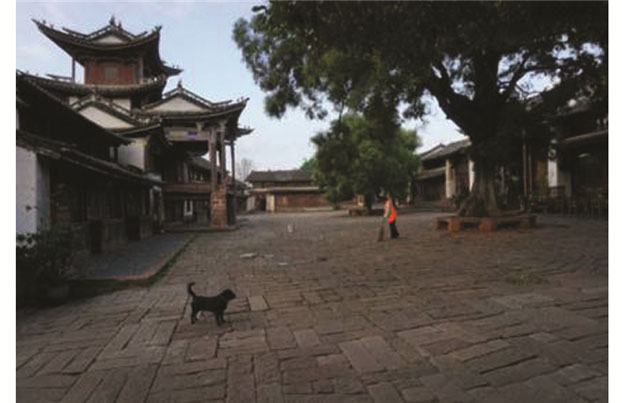

乡村集聚空间中的社会意象力、社会互动和社会交往等特定场所(图 3和图 4所示的四方街和黑潓河滨河广场)的价值依附,即时间历史、社会活动等赋予某些户外场所的根深蒂固、深入人心的重要性和价值.

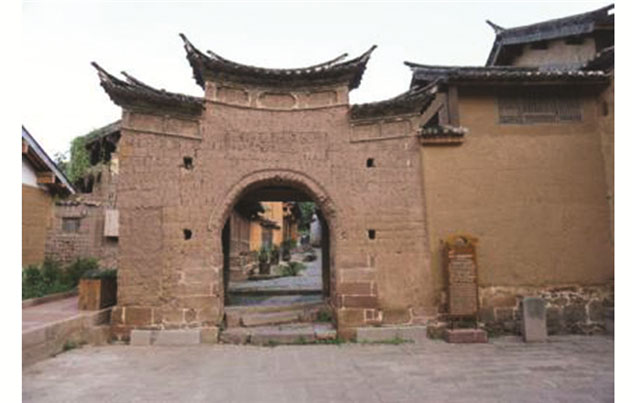

乡村标识性(图 5和图 6所示的古玉津桥和寨门)定位,即对所处位置与周边环境的熟悉感;包含空间界定、内外之别和轨迹节点等的体验.

还有乡村邻里意识,由场所体验中的公私意识和主题延续性两个要素组成,如建筑的檐下空间、门楼前空间等.

这些作为乡村户外场所最基本的体验场所,包含有诸如社会意象力、社交互动、阈限、瞬间等不同的体验类型,其空间含义隐晦含蓄;有别于传统的体验性景观. 在沙溪寺登街的复兴工程中,设计师们在大沙溪规划的定位及对上述户外空间的体验设计契合了凯文·思韦茨和伊恩·西姆金的体验性景观,为认识乡村景观提供了更丰富的语汇.

3.1. “体验性景观”的传统涵义

3.2. “体验性景观”的潜藏维度

3.3. “体验性景观”的新视角

-

体验性景观的核心是人类体验的空间尺度. 通过解读空间结构、理解户外场所的体验特性,确定了从“中心、方向、过渡和区域”4种空间类型的角度理解户外场所,同时,将“中心、方向、过渡和区域”作为一种代码,诠释户外体验的空间表达形式,结合4种空间类型的属性和特点分析体验层面的内容.

-

体验性景观归纳为CDTA 4个语汇,尽管在某种程度上略显精简,但却是有其深厚的理论积淀. 如迈耶·斯皮瓦克关于“空间”和“场所”的区别,将人类的体验作为一个显性维度融入场所中.

该语汇最早可以追溯到1960年凯文·林奇的《城市意象》一书中所阐述的“意象五要素(道路、界面、区域、标志物、节点)”和“认知地图”提供给读者认识城市、解读城市、营造城市的方法,并从城市形态、城市空间及城市生活等方面提出其城市设计的思想[15]. 这一理论在某种程度上强有力的支撑了体验性景观的CDTA语汇.

克里斯托弗·亚力山大的《建筑模式语言》中的253个模式,无一不是践行“以人为本”的理念,强调人、社会和自然环境三者的和谐统一. 诺伯格·舒尔茨在其《场所精神:迈向建筑现象学》一书中也曾说过“任何功能作用都有其独特的空间含义”,并认为存在空间由3个假设存在于不同尺度水平的要素构成:“中心或场所(邻近性)、方向或通道(延续性)和区域或域(封闭性)”,只有这些要素组合起来,空间才开始真正成为可测出人的存在的次元.

体验性景观将丰富多样的体验压缩为“中心、方向、过渡和区域”4个简单的语汇,其实也是在总结前人理论的基础上,采取一种更为直观的户外空间分析设计方法,构建一个可供推广的体验性景观框架.

-

中心、方向、过渡和区域4种空间类别是独立的空间尺度等级,以此作为体验性景观的结构框架,能够实现从不同的空间维度揭示体验维度,是场所体验的基础模块(表 1).

根据表 1所列的空间维度,可以发现场所体验空间的4个语汇因人因地因时不同而有一系列的暂时性特点,因此在研究过程中分别建立4个语汇的概念模型,归纳4个语汇所具有的普遍环境特点. 确定体验路线沿途的标示点,按照CDTA的体验特性进行记录并明确其意识强度,以此作为体验“指纹”,总结场所的优势与不足,进而指导规划设计.

-

在乡村规划中对其进行深入的调研及挖掘,将寺登街的体验景观进行编号,根据观察结果分别赋予4个语汇CDTA:C表示产生中心感的节点,D表示引导视野的方向,T表示产生某些过渡的变化,A表示具有明显统一性的区域,并对不同地点的体验性结果进行记录并分析体验性类型强度(表 2).

4个体验性景观语汇的本质是寺登街最重要的旅游资源,其在宏观上属于点状要素,并且具有凝聚分布的特点[16],以此4个体验性景观语汇而形成的空间载体构成寺登街改造的核心区域,也是进行体验性景观户外分析的最直接场所. 从表 2可发现,整个乡村改造的区域体验较佳,即主题延续性的体验较好;而对于阈限、廊道、片断和瞬间4种过渡体验来说,则是在玉津桥、东寨门和四方街广场等若干富含沙溪文化的节点上体验更强列;视野和运动的体验则是在寨外的滨水空间体验感更强,这也为沙溪在修复过程中建设黑潓江沿线景观的必要性提供了强有力的佐证;在社会意象力、社交互动的体验上也还是与当地居民的生活息息相关,具有标识性的场所的体验感更强;而对于复健作用的体验主要是以能够符合当代人健康生活的功能需求为导向的场所,体验感更好. 在乡村景观修复改造中,可将体验性景观语汇作为户外空间设计分析的方法,进行不同维度的体验强度分析,确定户外空间的特性,针对乡村的“中心、方向、过渡、区域”有的放矢地提出恰如其分的方案、适宜的修缮强度和改造力度,尽可能地保护乡村景观的遗存,同时也促进乡村在某种程度上契合现代生活的需求,使乡村形成新时代的内核,得以可持续地、有机地发展和生长.

4.1. CDTA的理论追溯

4.2. CDTA的可视化表达

4.3. 体验性景观语汇CDTA的实践应用

-

体验性景观的规划设计作为呼应“以人为本”的设计,是值得坚持的. 但应该深层次地去理解和挖掘体验性景观,而不是单纯地从人们的六感出发,满足六感的体悟. 因此,本文通过梳理凯文·思韦茨和伊恩·西姆金斯所著的《体验性景观——人、场所与空间的关系》,剖析了体验性景观潜藏维度,并物化体验性景观语汇(CDTA),旨在希望后续的乡村研究中能够从人的体验维度出发,深入调研乡村的体验性景观语汇,对乡村的物质空间进行合理界定,有效规划设计,明晰乡村内核及价值,在遵循地脉与文脉的前提下恰如其分的复兴乡村,避免矫糅造作或面目全非的乡村改造,给村民和客居者提供舒适的可持续的体验,实现乡村的诗意栖居.

DownLoad:

DownLoad: