-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

荞麦(Buckwheat)属蓼科(Polygonaceae)荞麦属(Fagopyrum),是一种粮药兼用的杂粮作物[1]. 近年来,随着对荞麦关注度的升高、国家扶持力度的增大,荞麦的种植面积逐年扩大,病虫害的问题也逐渐增加. 2016年首次在贵州省贵阳市乌当区百宜镇荞麦上发现黑唇平背叶蜂,而后随着种植面积扩大,发现其在贵州省荞麦主产区上均有分布[2].

黑唇平背叶蜂Allantus luctifer (F. Smith),又称黑翅叶蜂或黑唇十脉叶蜂,属于膜翅目(Hymenoptera)叶蜂科(Tenthredinidae)叶蜂属(Tenthredo),主要危害蓼科蓼属植物[3],幼虫最喜食荞麦和棉毛叶蓼[4]. 其幼虫以咀嚼式口器取食植物叶片,造成植物缺刻,严重时取食整个植物的茎和花,造成光合速率降低,植物减产. 目前关于黑唇平背叶蜂的生物学研究较少,且贵州省作为荞麦的主要生产大省,对其研究也基本为零.

为了保护生态系统,生物防治已经成为一种有效的替代化学防治的新农业害虫防治措施,生物防治主要分为天敌防治[5-6]和微生物制剂防治[7]. 利用昆虫病原真菌(Entomopathogenic fungi,EPF)调节自然害虫种群,已成为以生物防治为主导的综合治理重要途径之一[8]. 虫草属(Cordyceps)属于子囊菌纲(Sordariomycetes)肉座菌目(Hypocreales)虫草科(Cordycipitaceae)[9],是重要的昆虫病原真菌属之一,该属在我国目前共报道约120种,在自然界中可以持续存在控制靶标害虫[10],在生物防治中发挥着重要的作用[11-12]. 其中,环链虫草(Cordyceps cateniannulata),又称环链拟青霉(Paecilomyces cateniannulatu)或环链棒束孢(Isaria cateniannulata);玫烟色虫草(Cordyceps fumosorosea),又称为玫烟色棒束孢(Isaria fumosorosea);粉棒束孢(Isaria farinosa),又称为粉拟青霉(Paecilomyces farinosus),是重要的昆虫病原真菌,在自然界中广泛分布,可以寄生感染多种害虫. 目前研究发现环链虫草对鳞翅目[13-14]、蜱螨目[15-16]、半翅目[17]等,玫烟色虫草对鞘翅目[18]、鳞翅目[19]、半翅目[20-22]、双翅目[23]等,粉棒束孢对害虫、线虫和蜱螨类[24]等都有一定的防治效果,但对于蝙蝠蛾拟青霉(Paecilomyces hepiali),目前对其防治农业害虫的研究报道较少. 因此,测定虫生真菌对黑唇平背叶蜂幼虫的致病力,可为减少对环境有害的化学农药的使用、探究虫生真菌作为黑唇平背叶蜂生物防治剂的研发奠定基础.

因此,本文拟对黑唇平背叶蜂幼虫的形态特征、发育历期、生长规律、取食危害情况及虫生真菌致病力进行实验,以期为该害虫的预防、预测、预报及生物防治制剂研发奠定理论和实践基础.

HTML

-

供试虫源:黑唇平背叶蜂采自贵州省贵阳市乌当区百宜镇田间(海拔1 345 m,106°53′E,26°52′N),带回实验室,用小毫笔挑置培养皿中单头饲养,每皿中铺两层圆形滤纸(直径9 cm)并用无菌水完全湿润,每天放入大小约为5 cm×6 cm的新鲜多年生苦荞叶片,用保鲜膜封好并戳孔10个,放置于人工气候箱(温度25±1 ℃,相对湿度80%±5%,光照周期L∶D=16∶8)中培养.

供试菌株:如表 1,其中4号菌株由贵州大学真菌资源研究所惠赠.

-

将黑唇平背叶蜂卵置于培养皿中单头饲养,每组30个,设置3个重复. 将培养皿放置于1.1条件下连续培养25 d,每天观察其幼虫形态颜色变化、记录其蜕皮的时间,在体视显微镜下,每日下午2点观察测定幼虫体长、体宽(胸部第一节处)等.

-

选取1.2.1中相同龄期的幼虫置于塑料养虫盒(长、宽、高为19 cm×14 cm×11.5 cm)中,每个虫龄选10头,3个重复,每盒中铺两层滤纸并用无菌水完全湿润,放入两片大小约为6 cm×7 cm的新鲜多年生苦荞叶片. 将培养皿放置于人工气候箱中连续培养10 d,每天观察不同龄期幼虫危害叶片的特征并记录.

-

将1.2.1中不同龄期的黑唇平背叶蜂幼虫置于培养皿中单头饲养,每皿中铺两层圆形滤纸并用无菌水完全湿润,每天放入大小约为5 cm×6 cm的新鲜多年生苦荞叶片,每组30头,设置3个重复. 将培养皿放置于人工气候箱中连续培养25 d. 记录每次新加入新鲜叶片和取食过叶片的质量.

-

贵州师范大学荞麦研究中心植物生长室(海拔1 090 m,106°43′10″E,26°35′31″N)饲养观察其危害荞麦的特征.

-

将供试菌株接种于PDA液体培养基中,在150 r/min,25 ℃的条件下摇床培养6 d,利用双层擦镜纸过滤菌丝,得到孢子悬液. 用血球计数板测定孢子浓度,将孢子悬液用无菌水稀释成浓度为1×108个/mL.

-

采用浸渍法,将3龄的黑唇平背叶蜂幼虫浸入菌株的孢子悬液5 s,后取出置于培养皿中单头饲养,用保鲜膜封好并戳孔10个. 20头为1组,3个重复,对照组采用无菌水浸渍,其他条件与实验组一致. 每隔24 h观察并记录幼虫死亡情况,连续观察10 d,计算死亡率(M)和校正死亡率(CM).

式中,D为处理死亡幼虫数,T为处理总虫数,C为对照死亡率.

-

采用Excel 2007,SPSS 19对黑唇平背叶蜂幼虫龄期、体长、体宽、取食情况、致病力进行分析,采用Tukey法在0.05水平对多组数据进行差异显著性分析.

1.1. 材料

1.2. 方法

1.2.1. 黑唇平背叶蜂幼虫形态特征、发育历期及生长情况的观察

1.2.2. 黑唇平背叶蜂幼虫危害特征观察

1.2.3. 黑唇平背叶蜂幼虫人工饲养取食情况观察

1.2.4. 黑唇平背叶蜂幼虫室外取食情况观察

1.2.5. 孢子悬液的制备

1.2.6. 虫生真菌致病力测定

1.3. 数据处理

-

1龄幼虫,头部呈黑色且有光泽;体表呈淡黄色,进食后呈淡绿色;头部较胸部大,胸足3对,胸足较发达,无色透明呈圆锥状;腹足不明显,体侧无气门出现(图 1a).

2龄幼虫,头部呈褐色且有光泽;体表呈黄绿色,胸足3对,位于第1至第3腹节;腹足7对,位于第4至第10腹节;臀足1对,位于第11腹节;体侧无气门出现(图 1b).

3龄幼虫,头部呈褐色且有光泽;胸足3对,腹足7对,臀足1对,共11对;体侧出现呈黑色的气门. 体表呈黄绿色,臀板呈嫩黄色(图 1c).

4龄幼虫,头部呈黄褐色且有光泽;胸足3对,腹足7对,臀足1对;体表呈黄绿或浅绿色,臀板呈淡黄褐色,分节明显,各节粗细基本一致(图 1d).

5龄幼虫,体表呈深绿色,腹部各节明显突起,背侧中部出现较暗线状斑点;胸足3对,腹足7对,臀足1对(图 1e).

6龄幼虫,此时虫体长、宽均达到最大值,体表呈深绿色(图 1f). 随时间增长,虫体颜色逐渐加深变为黑褐色,背侧中部线状斑点呈浅褐色,幼虫开始缩小. 当虫体缩小至10 mm左右时,蜕皮进入蛹期(图 1g). 期间取食逐渐减少直至无进食,排便也随之减少. 在培养皿内不断爬动寻找遮蔽物,钻入滤纸下方后静止不动.

所有虫龄的幼虫受惊扰后,尾部左右摆动并翘起,但胸足牢牢抓住叶片不放,并口吐黄绿色汁液.

-

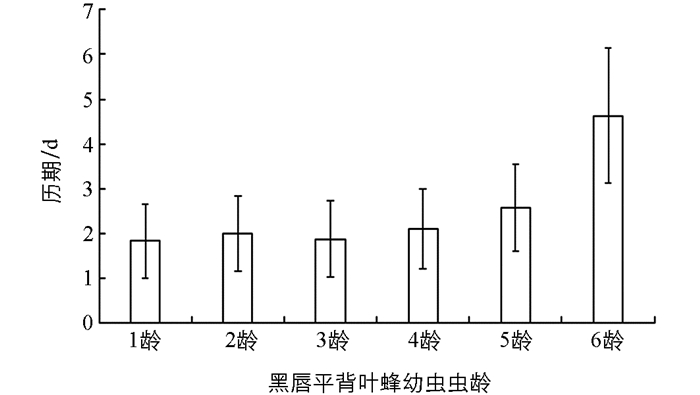

在25 ℃下,幼虫的发育历期为15.33±2.12 d. 其中,1~3龄的幼虫蜕皮时间较为接近,发育时间较短,分别为1.83±0.75 d,2.10±0.84 d,2.03±0.89 d;4龄开始蜕皮时间逐渐延长,发育时间逐渐增加;6龄时达到最大值,分别为2.17±0.95 d,2.57±0.97 d和4.63±1.50 d (图 2).

-

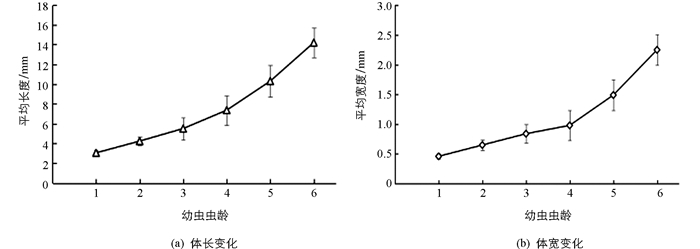

黑唇平背叶蜂幼虫在1~3龄时,体长、体宽匀速增长,体长分别为3.05±0.97 mm,4.24±0.45 mm,5.51±1.10 mm,体宽分别为0.46±0.04 mm,0.65±0.09 mm,0.84±0.16 mm. 4龄后,幼虫体长、体宽均较快增长. 4龄幼虫的体长、体宽分别为7.37±1.50 mm,0.98±0.25 mm;5龄幼虫体长、体宽显著增长,此时分别为10.31±1.60 mm,1.49±0.26 mm;6龄时达到最大,分别为14.21±1.5 mm,2.25±0.26 mm. 6龄后期幼虫虫体开始缩小并蜷缩至10 mm左右,此时蜕皮进入蛹期(图 3).

-

黑唇平背叶蜂对荞麦各个品种均有危害,其中多年生苦荞麦和金荞麦是主要受害对象. 本文中主要描述黑唇平背叶蜂幼虫以咀嚼式口器对多年生苦荞的危害,喜食植株嫩叶,一般在开花期及开花前期进行危害,不进食时,幼虫卷曲在叶片背面休息. 危害特征如图 4. 黑唇平背叶蜂幼虫孵出后,1~2龄幼虫,常群集在叶背取食,形成不规则的孔洞,但不穿透叶片,留下白色薄膜(图 4a和图 4b). 3龄幼虫开始主动迁移分散取食但迁移距离不远,多在附近的3~4叶片间活动取食,穿透叶片形成孔洞(图 4c和图 4d). 4~6龄幼虫爬行能力显著增强,开始对整株进行危害(图 4e);叶片孔洞逐渐增加,出现失水变干的现象(图 4f);严重影响光合作用,直至整个植株枯死(图 4g),继而转株危害. 6龄后期幼虫不再进食,钻入土壤蜕皮后进入蛹期(图 4h).

-

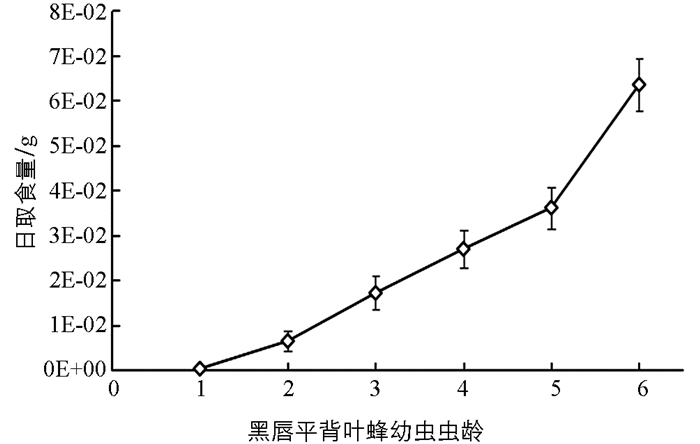

黑唇平背叶蜂幼虫取食率随着龄期的增加而增加. 1龄平均日取食量为0.000 24±0.000 05 g;2龄平均日取食量为0.006 40±0.002 30 g;3龄幼虫取食量明显增大,平均日取食量为0.017 10±0.003 70 g;4龄幼虫平均日取食量为0.026 90±0.004 10 g;5龄幼虫平均日取食量为0.036 10±0.004 70 g;幼虫日取食量在6龄前期时达到最大,平均为0.063 50±0.005 80 g,6龄后期幼虫取食量迅速降低直至不进食进入蛹期(图 5).

-

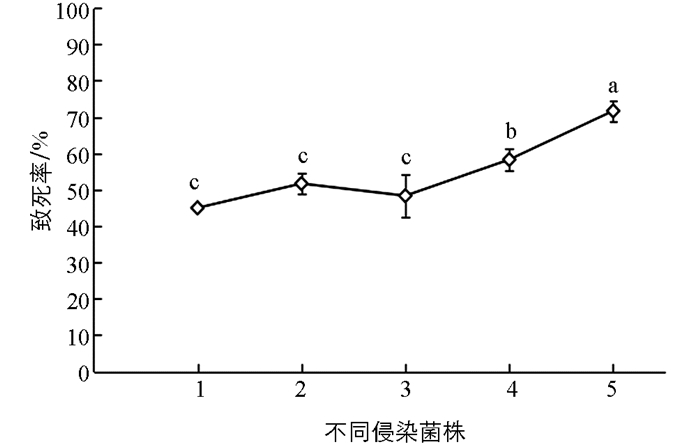

5株虫生真菌对黑唇平背叶蜂3龄幼虫均有一定的致死效果,但不同菌株致死率不同(图 6). 不同虫生真菌侵染幼虫10 d后,4号环链虫草、5号蝙蝠蛾拟青霉致死率较高,分别为58.33%±2.89%,71.67%±2.89%;2号玫烟色虫草、3号粉棒束孢致死率较低,分别为51.67%±2.89%,48.33%±5.77%;1号玫烟色虫草致死率最低,为45.00%.

2.1. 黑唇平背叶蜂幼虫的形态特征

2.2. 黑唇平背叶蜂幼虫的发育历期测定

2.3. 黑唇平背叶蜂的生长情况观察

2.4. 黑唇平背叶蜂的危害特征

2.5. 黑唇平背叶蜂的取食情况

2.6. 4种虫生真菌菌种对黑唇平背叶蜂幼虫致病力测定

-

黑唇平背叶蜂幼虫共6龄,温度是影响昆虫发育历期的关键因素[25-26]. 周传金等[27]研究发现在平均温度为27.4 ℃时发育时间最短,为8.9 d. 本研究中各世代幼虫的饲养温度为25 ℃,幼虫发育历期为15.33±2.12 d,原因可能是本实验在恒定的环境条件下测定,而周传金等人所做的实验为田间环境,温度受昼夜影响较大.

黑唇平背叶蜂幼虫体长、体宽与龄期成正相关. 研究发现黑翅叶蜂[27]各龄期幼虫的生长规律为1~3龄匀速增加,4龄后增长缓慢. 本研究中幼虫的生长在1~3龄较为匀速,4龄后增长更快,可能是由于前者与本研究幼虫取食的荞麦品种、温湿度不同有关. 前者未对幼虫的体宽进行研究,且所取食的荞麦品种未公布,因此相关研究还需进一步验证.

黑唇平背叶蜂幼虫的取食危害情况、取食量与龄期成正相关. Formosempria takeuchi[28],Orientabia sinica[29],Waldheimia saurauia[30]等叶蜂幼虫1龄时群居危害叶脉间的相对幼嫩叶片,后期幼虫危害渐增,啃食整片叶子,形成缺刻. 杏丝角叶蜂[31],Hoplocampa testudinea[32],西北槌缘叶蜂[33],杜鹃三节叶蜂[34]等叶蜂幼虫3龄前群集危害,3龄后幼虫分散危害. 黑翅叶蜂[27]1~2龄幼虫平均食叶量较少,3龄后幼虫食叶量明显增加,6龄食叶量剧增. 本研究中黑唇平背叶蜂幼虫取食危害情况与黑翅叶蜂较为相似.

虫生真菌对害虫有一定的生物防治效果,并且不同的虫生真菌对同一寄主的致病力存在差异. Ramirez J L等[35]发现虫草属中不同菌种对Aedes aegypti埃及伊蚊致病力不同,当孢子浓度为5.1×105个/mL时C. cateniannulata半致死时间(LT50)为5.14,远高于C. amoenerosea(LT50=10.28),与本研究中当孢子浓度为1×108个/mL时,环链虫草、蝙蝠蛾拟青霉致病力较玫烟色虫草、粉棒束孢强的结果相似,导致不同菌种致病力出现差异的原因可能是不同虫生真菌产生的代谢产物不同[24, 36-38].

本实验首次对黑唇平背叶蜂幼虫的形态特征、发育历期、生长规律、取食危害、虫生真菌致病力方面进行了研究,这将为黑唇平背叶蜂幼虫的深入了解、基础数据的补充、预测预报及综合治理提供科学依据,为虫生真菌作为黑唇平背叶蜂生物防治剂的研发奠定基础.

DownLoad:

DownLoad: