-

中国园林是建筑艺术,是中华民族文化中不可分割的部分,是我国古代人民在长期的历史发展创造与智慧的结晶,是历代人民价值观念、文化艺术、思想信仰的体现[1].中国古典园林承载着中国传统山水文化、哲学思想和人文精神[2].在世界建筑史上,中国古典园林独树一帜.因其独特的造园手法及对后代的影响,中国古典园林甚至被西方学界称为“世界园林之母”[3].长期以来,一提到中国古典园林,大多数人便习惯性地认为江南私家园林与北方皇家园林是中国古典园林的代表.但从中国古典园林的发展历史来看,关中园林始于先秦两汉、兴于唐宋,盛于明清.从朝代更迭来看,中国西部地区在华夏文明发展史上居有极其重要的地位,特别是关中.历史上的四关是指“函谷关”“大震关”“蓝关”“金锁关”,分别处于东、西、南、北4个方位[4].因为其特殊的地位,历代皆受重视,关中文化也因此在中国的文化历史中居于极其重要的地位.

HTML

-

无论从历史文化、建造特色还是地理位置上而言,在中国园林发展史上,关中园林的重要性都无可取代.在所发现的资料中,值得一提的是,周维权[5]在《中国古典园林史》中对关中地区的园林有过论述.按他的观点来看,在汉唐以前,陕西园林,包括关中园林可以说是中国园林发展的缩影.周云庵[6]对以关中地区园林为核心的陕西园林进行了梳理,全面、系统地研究了从秦汉至明清时期的陕西园林.到了新世纪,祁嘉华、薛敏[7]再次介绍了陕西古代园林.另外,也有一些学者从其他角度对关中园林进行了研究,如曾晓丽[8]对关中帝王寝陵、刘诗瑶[9]从书院园林等角度进行研究.

通过文献资料研究调查表明,长期以来,关中园林并没有引起重视.以“关中园林”为关键词在北大核心期刊上进行搜索,并且在不加以任何时间限制的情况下,仅能找到28条相关结果,而且所检索到的文献多与现代园林设计有关.如果以“关中私家园林”为关键词在北大核心期刊上检索,可找到248条相关结果.这在很大程度上因为添加了“私家”的字样,因此检索出与其他地区私家园林相关的研究成果.再以同样的条件在“CSSCI”,或者“中国知网”以及“中国知网博硕论文数据库”中进行搜索,所能检索到的结果均较为有限.因此,研究关中园林极具必要性.

泾阳吴氏庄园是关中地区私家园林的典型代表,其文化底蕴深厚,艺术风格古朴恢弘,整体表现出经商世家的家族和地域文化,空间布局形式为关中地区私家园林典型的深宅、窄院、封闭型院落空间,建筑有“房子半边盖”等具有鲜明关中特色的建造形式.此外,庄园内独具特色的雕刻艺术、门窗艺术、房梁彩绘和以乡土树种为主的植物等也都具有很高的研究价值.总而言之,吴氏庄园在历史、文化、园林的交织中,体现出传统的家族观念和关中地区园林的典型特征,对其进行研究具有重要意义.

-

安吴堡村原是一座古城堡,其历史可追溯到唐代时期,江苏人吴氏在泾阳做官期间在此地修建房屋,因为希冀后辈能永远安定,便将住地起名“安吴”[10].至元代时,道教法师张德琳也在此处建造了道观,名为“迎祥宫”.清朝时期,吴氏家族后代因经商而发家,积累财富,之后便修建了吴氏庄园[10].此时吴氏庄园分为东、西、南、北、中5院,其中最为兴旺发达的是东院.到清朝末期,来自各地的富商均在泾阳投资,开设店铺.之后在吴氏家族的带领下,联合其他富商共同修筑了安吴堡城墙和护城河.安吴堡又分为内城和外城.外城以普通商人为主,吴氏庄园主要在内城.其地理位置坐北朝南,包括东、西、南、北、中5院,望月楼,吴家墓园和后来成为吴家祠堂的“迎祥宫”.现在5院中仅存东院,为三进院,按南北中轴线布置,建筑面积为1 012 m2[10].

-

吴氏庄园地处陕西省泾阳县安吴堡村.清末时曾模仿紫禁城的建筑格局,仿建了三进四合院,厅堂陈设极其奢华.安吴是吴氏后人的聚集点,地名也因吴氏而起.所以从某种意义上来讲,吴氏庄园的存在浓缩了当地社会发展的历程.研究吴氏庄园有利于了解安吴在不同社会的发展形态.从现代社会上来讲,吴氏庄园的旅游开发可以促进当地社会、经济的发展.再从建筑、景观设计来讲,吴氏庄园对于我国现代建筑、景观设计无疑具有参考借鉴作用.因此,综合多种角度,研究吴氏庄园具有史学、经济及社会意义.

1.1. 关中私家园林研究

1.2. 泾阳吴氏庄园历史沿革

1.3. 吴氏庄园研究价值

-

从目前发现的资料来看,研究吴氏庄园的资料较少.研究主要存在以下困难:

1) 历史资料残缺,部分细节没有详细论述,少有园景图册.

2) 根据已有资料与照片可以推断吴氏庄园假山花园部分改动较大,复原困难.

3) 植物资料由于年代问题已不可考,园林中仍有留存的古树,但已不多.

4) 细节部分如房屋内细节布置,产生了较大改变.由于吴氏庄园曾作为青训班用房,为青年抗战子弟的住所,檐廊、雕刻等有部分损坏.

因此为避免臆想带来的误差,本研究主要选用了文献资料法和田野研究法.在查阅现有资料和精准现场测绘的基础上,重点探讨宅园的空间结构关系,关注各建筑空间彼此的位置关系,采用描绘场地结构关系的方法来复原场地[11].这种复原不追求对每个细节的详细考量,但需要精准把控抽象的结构关系,重点关注拓扑关系的示意性平面,通过点线面之间的联系对方位和尺度进行深入且准确的研究.这样得出的结果较为准确,不易产生争论,且对园内关系一目了然[12].

-

吴氏庄园所存建筑已不完整,但东院的基本结构得以保留.吴家东院坐北朝南,东西均有偏院,由大门、前院、大厅、过厅、内院和正房六部分构成.局部建筑在清末时已重新修葺.

-

《咸阳庄园》是陕西省非物质文化遗产保护研究丛书,可信度较高.本研究根据此书中对东院有关宅园建筑的描述,分类制成表 1.

-

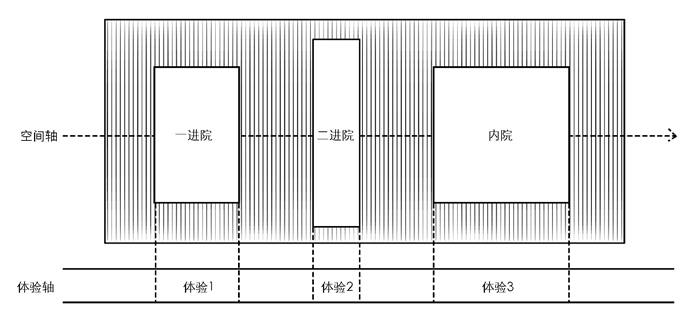

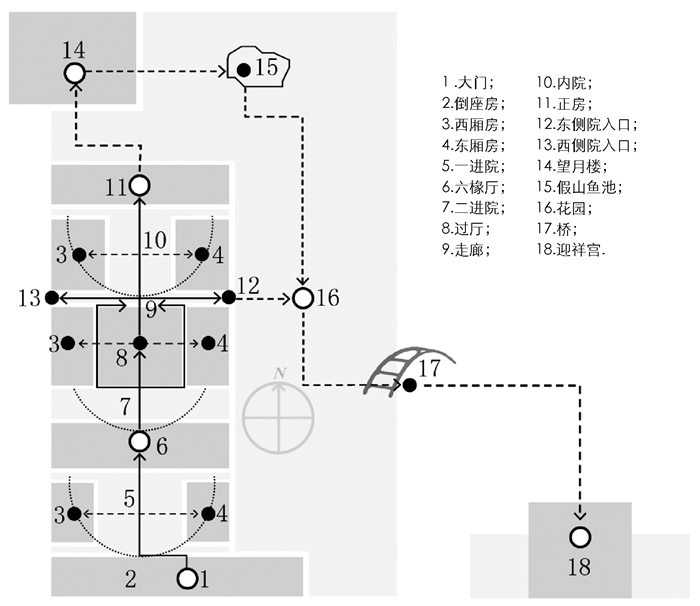

通过对现存资料的梳理整合,以点、线、面作为基本要素,将建筑外部空间要素间的联系方式划分为不同的拓扑空间关系.通过拓扑空间关系进行分类,将其分为点与点,点与线,点与面,线与线,线与面,面与面六类,分别对应相离,包含,相切,相等,覆盖和交叠6种[13].整体院落中轴对称,按照空间序列关系可以分为一进院,二进院,内院三部分,并且通过高度的逐步抬升,在串联起每个院落的同时给游赏的人适当的视觉引导(图 1).以具体景点作为点的构成,以游赏路线作为线的构成,以视线观看的外部空间范围作为面的构成,弧线范围表示面与面在视线中的交叠处,根据点、线、面关系具体绘制平面复原示意图(图 2).

3.1. 基于历史材料的基本认知

3.2. 基于场地结构关系的平面复原示意图

-

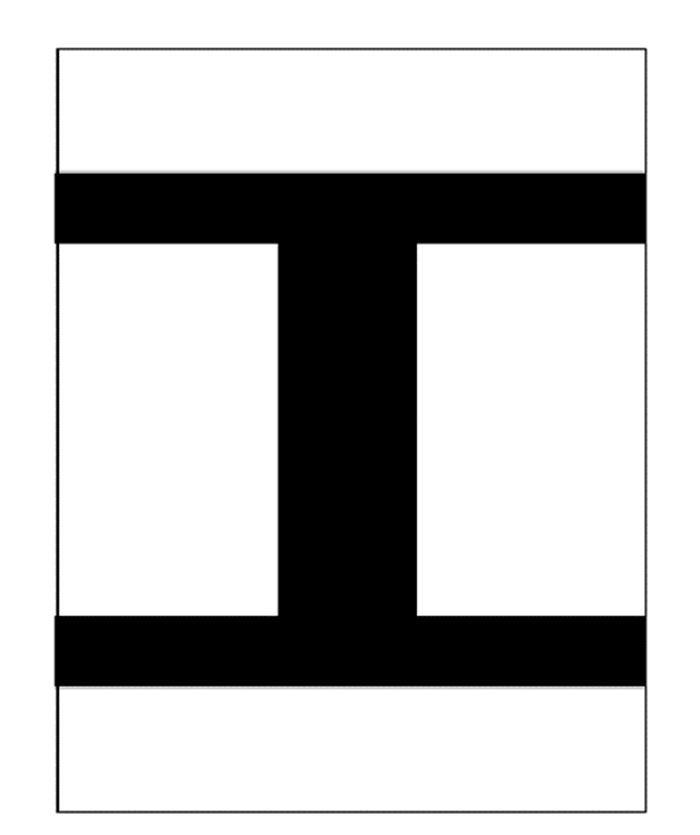

吴氏庄园是典型的传统关中民居的代表.其空间布局左右对称,院落狭长、呈纵深多进式院落.这种由多个院落单元组合而成的布局形式增加了空间上的进深,层层递进,秩序感极强.一个院落单元称之为“一进”,由外入内,以门或厅作为过渡,串联起所有单元的同时,保证各个院落的私密性.一进院和三进院呈工字型布局(图 3),二进院为一字型布局(图 4).

由此可以看出,吴氏庄园的这种庭院结构沿袭了我国北方,尤其是关中地区传统的庭院空间布局:封闭、窄院、深宅.这种庭院布局形式在关中地区十分常见,且深受关中地理、文化、信仰及社会风土人情影响.其优势有三:第一,遮荫乘凉,增强通风.关中地区气候干燥,且夏季较为炎热,这种窄院的形式利于乘凉且能加强周边房屋的通风,适宜人居. “东院”的厢房在关中地区称为“厦房”(图 2中的“3”和“4”),两房檐端之间的距离较小,虽影响采光,但夏季可形成较大面积的凉荫区,避暑效果较好.第二,减少占用的农耕面积.泾阳商业发展历史悠久,贸易繁盛.关中居民为了扩大农耕田地的面积,采用这类建造形式便在某种程度上缩小了住宅的占地面积.第三,安全性好,利于防御.从立体空间来看,吴氏庄园所有的建筑外墙基本无窗,且所有门窗均朝内开设.明清时期关中地带匪患严重,窄院的形式可以在横向面积不变的情况下,增强进深,增加院落,使安全性得以提升. “深宅”“窄院”式的平面庭院布局加之立体“封闭”的特点,完全适应了当地的地理与气候,结果使整个庭院变得更为紧凑、具有很强的向心力与防御性.

-

狭长的吴氏庄园庭院从内至外由厅堂、厦房、倒座、墙体及院门组成.中间夹以正房、厅堂、墙与门洞,整个庭院空间比例因此显得较为丰富且又具有层次感.

吴氏庄园大门(图 2中“1”)设于东南角.田野研究法表明,因为战乱失修,最初吴氏庄园的院门已不复存在.但“东院”的院门做工考究、砖雕精细.大门上悬有匾额、山墙砌有影壁,并以太湖石、花草等作为装饰.门内同样设有影壁,上雕丰富多彩的平安纹饰,不仅丰富了空间视觉,更使空间变得别有韵味.倒座,(图 2中的“2”),居于院落前站,与正房呼应,也构成了庭院空间的序列起点. “厦房”(图 2中“3”和“4”)在吴氏庄园庭院的围合起着至关重要的作用,其不同长度决定了不同院落规模及进深.

在整个吴氏庄园的平面布局中,厅堂从庭院结构上来看,主要通过前后开门,起到空间串联的作用(图 2中“8”).从田野研究的结果来看,“东院”的正房与厅堂在建筑用材、工程质量及装饰等方面更为讲究.随着空间序列的层层递进,相较于外院,内院砖雕精致,东西厢房两侧的柱子下方也刻有“金蝶戏菊”“鸳鸯贵子”“凤凰牡丹”“白头偕老”等石条纹案,这既是对柱子的保护,也是身份地位的象征. “东院”的正房上如许多关中传统民居一样,同样加了阁楼,但从现场文字资料来看,这种正房阁楼在吴氏庄园里主要是为使整个庭院显得错落有致,而不是如小户人家那样,用以储藏.

-

在空间渗透上,从图 2可以看出,吴氏庄园庭院虽然狭长,但却规整而严谨,不过依据院落与房层的变化,廊、厅贯通于整个院落,使整个院落内外相互衔接,平面空间层次通透.但因为大门与正房距离过远,所以整个庭院又借助厅堂、门洞与墙面分为几个大小不一的院落.这样,整个吴氏庄园的庭院平面空间比例变得更为合理,而且层次相对丰富.

从庭院装饰来看,因为深受时代背景和当地文化影响,关中地区的门窗、雕刻等装饰按样式和位置不同代表不同寓意.比如门的建造就颇具特色.首先是大门,倒座房(图 2中“2”)共8间,由西向东第5间,即院子东南方,巽位为大门所在.这样的方位设置,在风水学中有“紫气东来”之意.大门为金柱大门,在清朝时期,只有官宅才使用这类形制的大门. (据记载,光绪十一年(1885年)泾阳县文庙在“回乱之劫”后重建,吴氏族人吴聘之妻——吴周氏独自认捐白银4四万两,朝廷诰封二品夫人[14].)其次为廊门,内院两侧的厢房均设有廊门,因为正房台明中间没有到达内院的台阶,因此廊门便起到与正房相互连通的重要作用,这样的设置也为内院节省了一定空间[10].另外,外院柱础石多以单一的棱柱状纹样为装饰.而内院柱子下为方形柱础石,并雕刻有牡丹、菊花、瑞草和带有民俗文化的复杂装饰图案,寓意富贵吉祥,雕刻细致入微,形成连续式构图,在体现古代等级秩序的同时也给整个院落增添了几分生动.

在空间处理上,吴氏庄园以空间渗透化解了平面狭长产生的缺陷,从庭院装饰等细节处体现院落秩序和地方特色.按传统的空间理论来看,庭院是中国古代建筑的基本单位.关中地区的传统庭院均呈狭长之势,这主要因为用地等限制.吴氏庄园的主人在当地富甲一方,用地不是问题,但其庭院结构依然遵循了当地四合院的狭长布局.这在很大程度是顺应了当地理气候的需要,有效地解决了防风、防沙、避暑和遮阳等问题.

4.1. 庭院空间布局

4.2. 庭院空间序列

4.3. 庭院空间处理特色

-

通过上述复原图的研究,可以总结出吴氏庄园东院的庭院空间有以下一些特点:

1) 强烈的院落意识.庭院居住空间为纵向多进式院落空间,这种空间形式使得院落内外性质明确,庭院围合感强,营造出了空间上的私密感和归属感.

2) 空间序列上的秩序感.在宅园的设计中,台基的高度意味着建筑在园中的地位.随着纵向的延伸,吴氏宅园院落层层深入,台基也逐渐抬升.院落从整体布局到细部装饰都十分考究,处处展现着封建大家族思想在造园中的体现.

3) 庭院建造带有关中特色.从现存实物来看,院内装饰工艺精良,图案纹样注重写实,大多体现主人对平安长寿及富贵兴旺的美好诉求,这种温馨,亲切的雕刻艺术均可以看出陕西质朴的民俗文化深深植根于整个庄园的建造艺术之中.

-

本文主要从空间布局、空间序列及空间处理等方面对吴家东院进行了讨论,但对种植、水景及花园等方面的研究还不够充分,这使得整个评价分析存在一定的局限性.此外,通过目前的研究发现,吴氏庄园同许多文化遗产类似,仅仅停留在保护阶段,并没有以文化旅游为突破口,对大众多维度展示本地特有的遗产风貌.总而言之,遗产的保护性深度开发之路任重而道远,还需要我们不断努力,为其更好地保护与传承提供充分的理论支持.

DownLoad:

DownLoad: