-

崖居是指开凿在山崖峭壁上的特殊人造洞穴石室,亦可指利用天然洞穴加以建设的洞室居住空间.崖居是人类特定历史环境下的产物,在我国数千年的建筑史上是较为特殊的一类古建筑[1].崖居在我国的分布较广,在北京、陕西、湖北、福建、重庆、四川和贵州等地均有分布.根据三普资料、文献查找和实地考察,巴渝地区现有古崖居在500处以上[1],集中分布于万州、渝北、沙坪坝、永川、云阳、开县和忠县等地,具有明显的人文、地域和生态特征,以及独特的建筑风格、营造特色、社会历史价值与文化艺术价值.然而当前巴渝古崖居及其周边环境由于缺乏足够的重视和保护,受到地形地貌、自然灾害、环境变迁和人为破坏等多因素的制约,存在不同程度的损毁与安全隐患,逐渐引起人们对巴渝古崖居保护利用的关注.

近年来,随着乡村振兴战略的实施,巴渝古崖居作为巴渝乡村山区的重要文化旅游资源,是乡村旅游新的着力点,是乡村山区文旅融合发展最具活力的新领域.保护利用好这些散落在乡村山区的古崖居就是保护乡村特色与财富,有利于全社会全面地了解古崖居文化景观资源及其文化艺术价值,寻求地方经济发展的新思路.同时对打造巴渝古崖居的文化品牌、改变乡村发展落后现状具有重要的现实意义.

位于重庆西部的永川是巴渝古崖居的集中分布地之一,约有10余处古崖居.而位于永川来苏镇的石牛寺半山崖居保存较好,规模较大,形成崖居群,拥有完善的体系.尤其是其周边环境非常好,具有较高的保护利用价值.因此,本研究以永川石牛寺半山崖居作为典型案例,通过实地调研、现状与问题分析,结合美丽乡村建设目标,探索古崖居的动态保护与活化利用策略,以期为巴渝古崖居的保护利用提供指导与借鉴.

HTML

-

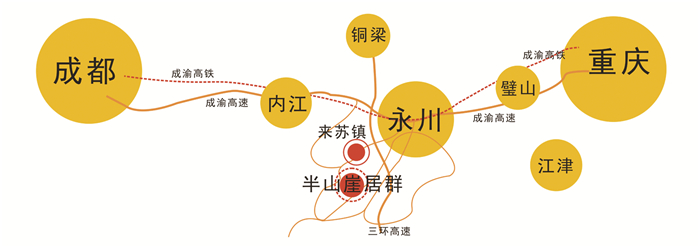

永川石牛寺半山崖居位于重庆市永川区来苏镇石牛寺村的石龙四社半山悬崖峭壁上,距离来苏镇约7 km,距离永川约20 km,距离重庆约84 km,距离成都约290 km,路况较好,通过成渝高速、成渝高铁和二级公路可到达崖居所在山脚下(图 1).

该崖居开凿于清末光绪年间,当时的功能是用来躲避与防御白莲教作乱,距今160多年历史.据考证,永川半山崖居原为清朝光绪年间来苏石牛寺村附近的唐姓、谢姓等几家大户人家为躲避战乱而修筑.崖居凭借险要地势,易守难攻、居高临下,能够远眺山下石牛寺村,在山体和树林的遮挡下不易被发现.而崖居周围丰富的地形地貌,如坡地、梯田、山泉等,为崖居者提供了水源和蔬菜、谷物等基本生活来源,在植被和有利地形的庇护下,崖居者得以自保.一旦战乱和匪患结束,崖居者便下山回归正常生活.时至今日,崖居早已人去楼空,崖居于2009年被当地人发现,归属来苏镇政府.该崖居所在山下属于来苏镇石牛寺村,山下村民养殖有家禽,种植有果林和农作物.在乡村振兴的时代背景下,村民希望能够对崖居进行有效利用,发展旅游服务业,为当地发展带来经济效益,改善他们的生活.目前来苏镇政府已将其纳入镇域旅游规划.

崖居文化对于现代人来说,充满太多的传奇色彩.无论是躲避白莲教和防御匪患,还是在险峻山崖上开凿崖居的技术之谜,还是石牛寺村的民间传说,这一切都给后人留下无限遐想,成为宝贵的精神文化财富.

-

(1) 地形地貌.半山崖居所在山崖属于永川黄瓜山山系,地形地貌归属于川东褶皱带平行山岭丘陵区的一部分,整体呈丘陵、台地和低山组合的地貌结构(图 2).平均海拔为300~500 m,最高海拔约为600 m,山势由北向南逐渐降低.地质结构主要为砂岩,周边环境土层较深厚而发育较年轻,富含紫色母质与矿质营养元素.

(2) 气候与水文.半山崖居所在黄瓜山山系气候属亚热带季风性湿润气候,四季气候宜人,年均气温17.7 ℃,雨量充沛,年均降水量1 015 mm,年均日照1 218.7 h,年均无霜期317 d.冬暖夏热,四季明显.初夏多雨、盛夏伏旱、秋雨连绵、冬多云雾.湿度大,霜雪少,风力小.半山崖居周围无较大河流,近郊西北方向有临江河水系流经,远郊分别有关门山水库与革命水库.周边村民的饮用水水源主要为自来水,崖体周围存在山泉,山下有村民修建的堰塘和鱼池.

(3) 生物资源.半山崖居所在山体及周边环境的植被覆盖率在60%以上,垂直变化显著.崖顶及四周以常绿针阔混交林区为主、植被茂密,分布有松科、杉科和忍冬科等大量树种.崖底及四周为针阔叶林区和灌木丛,环境幽雅、气势宏伟,多以栎树、桦木、野樱桃、山胡椒和桉树等为主,尤其是桉树分布最多最广[2].场地动物种类共有30余种,其中鸟类多达10余种.

崖居所在山崖风景秀丽,周边自然景观资源与地形变化丰富,环境优美.集植被、农田、花草、古建筑、村舍、石阵、草坡、果林、瀑布和动物等于一体,除了险峻的悬崖峭壁和连绵起伏的山峦,还有丘陵、缓坡、平地和梯田.站在崖顶景观视线极好,可俯瞰全景,将秀美景色尽收眼底.

-

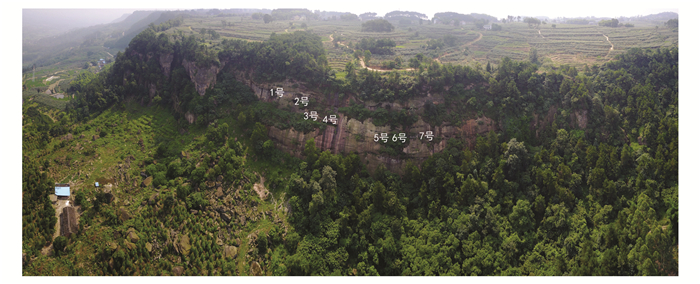

作为巴渝古崖居中分布最广、最具典型性的半山崖居类型,永川石牛寺半山崖居选址于地势险要的半山悬崖峭壁之上,四周植被茂密,隐蔽性强,需要利用工具或者攀爬才能进入.崖居整体离地约30 m,距离崖顶约20 m,由有序排列在同一崖面上高低错落的7套洞室(图 2)构成崖居群.

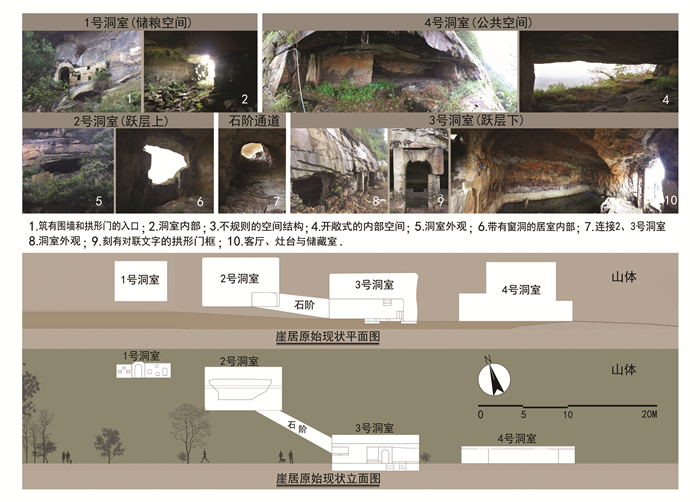

半山崖居群全部倚靠山体坐北朝南,空间平面布局都呈并列式排列,在可获得较好日照、采光和通风效果的同时,各自构成一个功能完善的独立空间,犹如现代高层建筑同一层楼具有不同户型.按照洞室从左到右的顺序分别编为1-7号,其中1-4号洞室能够进入,而5至7号洞室由于地势太过险要导致无法进入,里面的具体情况无法得知.但从建筑外观来看与1号洞室一样,洞口由拱形石门和条石围合起来,留有射击孔和瞭望口(图 3).每套洞室的空间布局、大小和功能不尽相同,但是内部结构合理、设施完善,既满足了各种生活需求又考虑到防御性,规模、形制较为复杂(表 1).

-

崖居洞室内部均为平顶结构,这与崖居所在山体的地质构造和开凿目的有关.崖居所在山体为砂岩,质地相对柔软而坚固.然而要在半山腰开凿大规模的崖居群,在当时的条件下开凿难度较大,加之崖居开凿的目的是为避乱和防御,具有临时性的特点,因此选择相对简单易凿、受力均衡的平顶式结构.此外,崖居受地理条件限制,必须优先考虑满足使用功能,因此整体造型简约质朴,注重实用性,装饰性较少,主要体现在洞室立面、剖面以及洞门、围墙和梁柱等(图 3).特别是洞门,以巴渝乡村常见的拱形门框作为样式,有些在门楣两旁刻有文字,是巴渝民居建筑在崖居上的反映.同时洞门考虑到修建的便利性和防守性,所以尺寸明显小于一般的门.崖居洞室数量较多且空间变化丰富,立面造型大多为方正笔直的石壁,也有少数粗糙不规则的墙面,呈现出独有的岩石肌理和质朴原始的质感.

-

半山崖居得天独厚的自然环境优势,对于遮风挡雨、躲避火灾和雷击等自然灾害起到一定的阻挡作用.由于就地取材进行洞室开凿,融于环境,隐蔽性强; 又因为岩体和土质的原因,无形之中形成了一道厚厚的保温层.在这种情况下崖居洞室的温差变化较小,从而形成冬暖夏凉的特点,人居住在里面可以获得较好的舒适感.同时由于崖居自身构造的特点加之远离喧嚣的城市,能够有效地阻隔噪声,从而提供给人们安静私密的空间.

调查表明,永川石牛寺半山崖居群倚靠山体、因地制宜,与周边自然环境很好地融为一体,呈现出浑然天成、质朴自然的美感,散发出浓郁的乡土气息,是巴渝古崖居地域性与实用性完美结合的建筑美学的典范.半山崖居的室内居住环境也是一种绿色生态的居住模式,能够很好地起到节能减排的作用.半山崖居在开凿过程中顺应自然,注重保护周边生态环境,并与之融为一体,实现了居住与环境的和谐共生,具有较高的文化艺术和营造技术价值.半山崖居具备完整的功能分区和军事防御设施,反映了当时社会历史与人文环境的变迁,是古代先民为了生存而进行的主动选择,对于研究清代该地区社会历史、防御性崖造建筑形制的演变也具有重要价值,是探寻巴渝崖造建筑史、建筑艺术与文化的活化石,值得人们去保护与利用,使其得以新生.

-

党的十九大报告提出按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求来实施乡村振兴战略,实施乡村振兴战略是传承中华优秀文化的有效途径,使永川半山崖居迎来了良好的历史机遇.

(1) 强有力的政策支持.近年来,随着乡村振兴战略的实施,尤其是《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等系列文件的出台,中央将新农村建设中的文物古迹、传统村落、民族村寨和传统建筑等文化遗产的保护利用上升到国家层面[2],并出台一系列实施细则.这为巴渝古崖居的保护利用提供了强有力的政策支持.

(2) 特色乡村旅游亟需“文旅融合+三产融合”.在乡村振兴背景下,乡村旅游不仅是建设美丽乡村的有效途径,而且也是实现产业兴旺和农民增收的关键因素之一,它能带动农业与第二、三产业融合,助推乡村发展.只有具备特色和核心竞争力的乡村旅游才能给游客带来不同的旅游体验,才有持久的生命力.要打造特色乡村旅游就必须立足自身特长,充分挖掘现有优势资源,实现一村一品,打造差异性和个性化.永川半山崖居作为巴渝乡村山区的重要文化旅游资源,是乡村旅游新的着力点,是乡村山区文旅融合发展最具活力的新领域.

(3) 基础设施与交通日趋完善.随着中国经济的快速发展,许多乡村的基础设施与交通正在日趋完善,基本上实现了村村通公路,村民的日常生活设施如水电、网络、交通、物流、公厕和环境治理等也得到了很大改善,城乡差距在逐步缩小.尤其是永川早已实现全区乡镇通水泥路以及国省干道与县道乡村路网的无缝衔接.成渝高铁、成渝高速、三环高速、大安机场以及正在规划实施的多条高速和轨道交通,使永川具备现代立体综合交通体系,使人们出行更为便捷,为崖居的保护利用提供了有利的交通条件.

-

半山崖居形制独特、文化艺术价值高,周边环境资源丰富,这是保护利用的基础.然而进行开发利用,势必对环境造成一定程度的破坏,这对半山崖居原真性、整体性如何保护与传承是一个很大的挑战,如何处理好利用与保护的关系,实现人与自然和谐共生,将是人们面临的主要问题.

1) 崖居本体及其周边环境的保护问题.崖居本体及其周边环境受到地形地貌、自然灾害、环境变迁和人为破坏等多因素的制约,加之缺乏有效保护与监管,存在一定程度的损毁与安全隐患.

2) 周边产业的融合发展.崖居周边现有一些种植业和养殖业等产业,缺乏有效保护与整合,没有形成具有特色的、可持续性的相关配套旅游产业链.缺乏合理规划和统一打造,没有进行实质有效的保护与开发.

1.1. 永川半山崖居社会文化环境状况

1.2. 永川半山崖居自然环境状况

1.3. 永川半山崖居建筑特征

1.3.1. 选址与空间布局

1.3.2. 结构与造型

1.3.3. 室内居住环境

1.4. 乡村振兴战略下永川半山崖居面临的机遇与挑战

1.4.1. 机遇

1.4.2. 挑战

-

1) 原真性与整体性结合.动态保护是指将文化遗产的保护纳入城乡总体环境同步发展的范畴,从实际出发,因地制宜地提出对应的保护措施,并根据城乡发展的新变化、新要求,主动进行保护规划的调整,让文化遗产处于最优化状态,既能保持历史的真实性,又能适应不断发展的要求[3].因此对其保护并非不能改变,而是控制发展,不仅重视对保护对象本体的保护,也重视对周边环境的保护,涉及环境、文化和景观等多方面.

2) 渐进性与可变性结合.动态保护按照总体规划要求进行分阶段、渐进性的保护,使整体风貌和环境得以持续.同时将保护对象处于动态可变的过程,在这个过程中产生的都是阶段性成果,通过不断的反馈调整来达到保护对象的最优化[4].

3) 严密性与多元化结合.动态保护和活化利用涉及多方面的工作和技术知识,需要多领域、多部门的严密性协作,力求保护对象得以最有效的保护利用.保护对象不但要保护本体,而且要保护周边环境与非物质遗产.针对不同保护对象采取不同的保护利用方法,如维修、生态恢复、更新或是现代高科技的运用等,积极吸引公众参与保护的全过程,增强公众的保护意识.

4) 保护与利用相结合.活化利用是指在不破坏文化遗产的前提下,在使用修复、修复有所变动及不修复3种不同保护手段下,“激活”其原有功能和潜能,利用方式呈现多样化,从而使文化遗产获得新的活力,实现永续发展[5].活化利用强调古崖居整体功能的复苏和活体化,主要包括对其原有功能的恢复利用、功能置换,以及对其文化、社会、商业和景观功能的利用等.在保护好崖居真实性和完整性的基础上衍生出更多利用形态,有计划有节制地利用好崖居,通过环境设计与提档升级来提升崖居的开发价值,实现空间重构.

-

崖居本体的动态保护重点是空间布局、造型结构以及原始风貌.在对崖居本体修复并有所变动的保护下积极探索崖居的利用,如特色洞穴酒店等,使其成为极具地域特色的文化品牌,充分开发其品牌价值,使其重获新生和活体化,进而实现永续发展.

在策略上采取低环境影响建设,做到结构安全,保持崖居及其山体的生态性与稳定性,实现弹性发展.如加固崖居洞室崖壁结构、介入生态因子恢复生态多样性、弹性降湿防潮策略、建设生态植被护坡与弹性排水系统等.

-

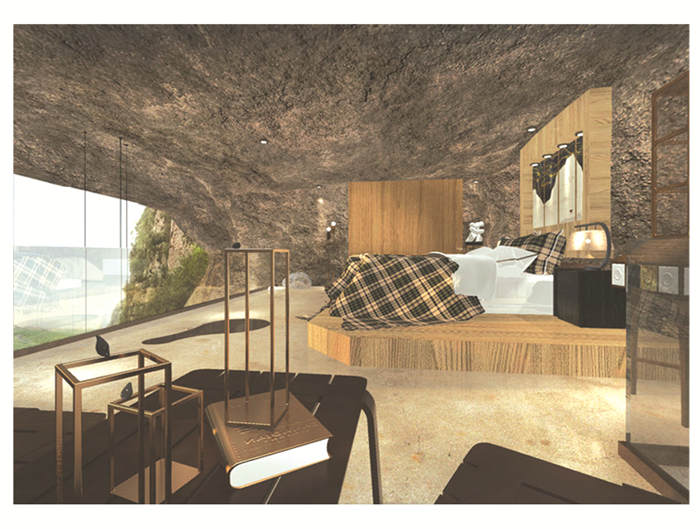

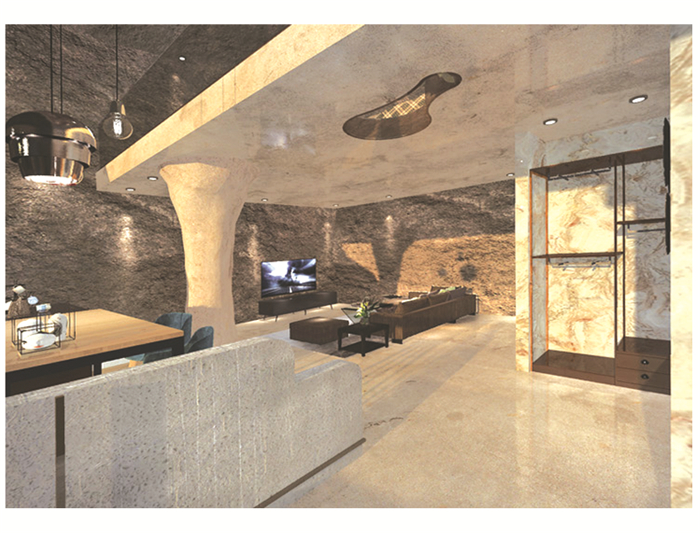

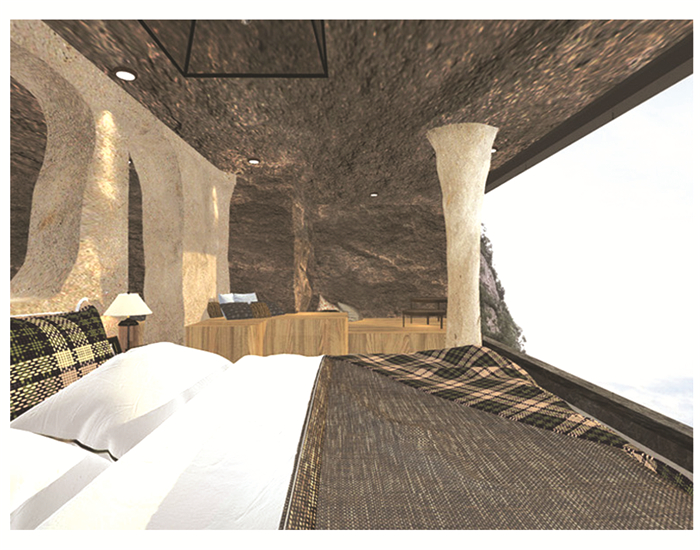

1) 崖居本体活化利用措施.按照乡村旅游民宿开发利用思路,在不破坏原有外观和结构的前提下,对现有崖居洞室进行相应的改造及利用,保留原始场地天然石壁材质肌理.尽可能少地对原生态进行干预,减少破坏,运用乡土材料,结合自然风格的家具,打造具有地域特色的弹性可持续的崖居洞穴酒店.

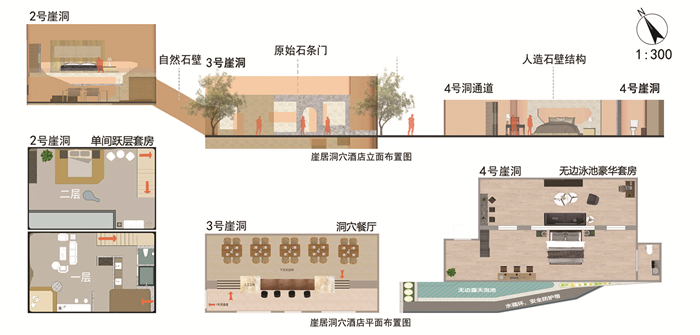

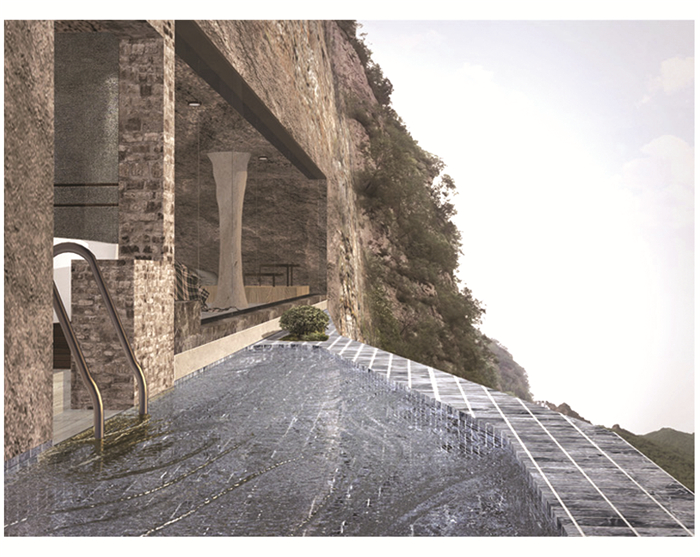

2) 洞穴酒店式活化利用设计.崖居洞穴酒店特有的洞穴体验、主题性、肌理感受及景观环境,以及游客与大自然亲密接触所获得的身心愉悦是其他任何形式的酒店所不能替代的.设计强调体验式入住环境以及身处半山悬崖所获得的绝佳景观视野和体验感,主要面向情侣和亲子、家庭,以及中高端消费人群.选取其中的2,3,4号洞室进行设计,保留洞穴特有的岩石质感,以现代自然的风格融入新中式元素打造独特的现代中式洞穴酒店(图 4-图 10).根据每套洞室不同的空间大小、自然条件、视野、通风采光、形制和功能结构等因素进行个性化设计,分别打造跃层的单间跃层套房、洞穴餐厅、无边泳池豪华套房,满足不同游客的需求.为了让游客能够便捷地到达崖居酒店,在不破坏崖体风貌的前提下,特地设计一座通透式钢化玻璃升降电梯直达酒店,同时也设计登山栈道满足不同游客的登山体验和出行方式.

-

崖居周边环境的动态保护重点在于必须保护好其特有的环境景观空间格局.在保护过程中突出与空间形态的协调和自然生态环境的共生.崖居依托独特的悬崖山体,与周围山地村舍建筑、梯田、坡地和森林植被等形成地形高差、层次分明和特色鲜明的景观空间格局[6],根据每处景观资源各自的特点提出不同的保护方法,并为后续的发展利用预留弹性空间.

在策略上强调可持续性与渐进性,保护与发展相结合.充分保护好场地内的村舍建筑与废弃房屋,保护好场地内现有产业和非物质文化遗产,有条理有计划地培育壮大[8],并发展多种产业.比如将村舍建筑改为民宿,将果园与养殖产业出产的水果和养殖产品与场地内的第三产业进行整合,实现“文旅融合+三产融合”发展,进而提高弹性功能与产能.

-

1) 永川半山崖居特色乡村旅游示范区建设.根据“保护优先、适度开发”原则,站在全域旅游的高度,结合自身独特的人文特色与周边自然风光,充分整合各类资源,将崖居周边环境纳入来苏镇特色乡村旅游示范区的规划统一设计,通过“三产融合”,打造独具一格的旅游景区(图 11).景区规划总面积约43.6 hm2,呈不规则长条形,整体以崖居所在山体为场地最高点,由北向南,地形逐级递减.

2) 永川半山崖居旅游景区规划方案.充分利用现有人文景观与自然景观资源以及乡土材料、植物等,设计好旅游景点和旅游项目,完善配套设施和服务,多角度、全方位地开发各类旅游项目,扩大巴渝古崖居文化旅游的知名度与影响力,形成巴渝古崖居文化品牌(表 2).充分挖掘永川半山崖居周边环境资源的价值和优势,进行项目定位,在保护崖居本体真实性与完整性的前提下,整合周边环境和各种资源,通过景观设计打造成以崖居文化探秘与洞穴居住体验为核心,集洞穴酒店、悬崖酒店、露营、树屋与洞屋、特色民宿、丛林探秘、童话奇缘和五彩梯田等多种项目于一体的生态度假旅游景区,让游客拥有终生难忘的一次全方位深度体验.

2.1. 永川半山崖居的动态保护与活化利用理念

2.2. 永川半山崖居本体的动态保护与活化利用策略

2.2.1. 崖居本体的动态保护重点与策略

2.2.2. 崖居本体的活化利用措施与方法

2.3. 永川半山崖居周边环境的动态保护与活化利用策略

2.3.1. 崖居周边环境的动态保护重点与策略

2.3.2. 崖居周边环境的活化利用措施与方法

-

研究表明,永川石牛寺半山崖居群是巴渝古崖居地域性与实用性完美结合的建筑美学的典范,崖居所在山崖风景秀丽,周边自然景观资源与地形变化丰富,居住环境是一种绿色生态的居住模式.同时,永川石牛寺半山崖居群反映了当时社会历史与人文环境的变迁,是探寻巴渝崖造建筑史、建筑艺术与文化的活化石.在乡村振兴战略实施背景下,实施“文旅融合+三产融合”的特色乡村旅游策略,可将资源优势变为产业优势和竞争优势.站在全域旅游的高度,实施文旅融合可促进乡村自然、经济和社会的协调发展; 可促进乡村人居环境的全面治理; 可促进农业与第二、三产业的深度融合,延伸产业链,助力乡村振兴,达到望得见山、记得住乡愁,实现生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕的美丽乡村目标.与此同时,巴渝古崖居作为巴渝乡村山区的重要文化旅游资源,将是乡村旅游新的着力点,从而得到动态保护与活化利用.

为了打造好巴渝古崖居文化品牌,充分激活古崖居的各种利用价值,实现永续利用,对巴渝古崖居的动态保护与活化利用应坚持以下基本原则:

1) 确定保护重点,突出共生理念.因地制宜,充分调查分析古崖居特点,突出场地精神,整合人文历史景观与自然景观资源,对场地内的文化遗产、生态群落、地形地貌、植被、水体和景观元素等进行充分整合利用,延长其生命力.

2) 坚持生态优先,保持生态多样性.尊重古崖居的原始风貌和生态环境,顺应自然规律,充分利用场地现有自然资源,实现人与自然和谐相处.

3) 与乡村振兴规划相联系,体现可持续性.在保护好古崖居本体的真实性、完整性和多样性的前提下,将古崖居保护与乡村振兴规划相融合,通过合理的活化利用方式进行适度开发,严禁破坏性、毁灭性的利用方式,使其能够焕发新的活力,从而使这一地区的整体环境和经济状况得以改善,实现乡村振兴和可持续性发展.

4) 以人为本,体现多元性和体验性.古崖居的活化利用必须充分体现其特色,尽可能避免同质化,应探寻多种新的方式实现活化利用方法的多元化,激发其潜在活力.同时,活化利用方式和产品必须以人为本,充分调动游客的参与性,增强其体验感,促使文化遗产活起来.

DownLoad:

DownLoad: