-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

我国是茶叶主要原产地之一,茶叶的种植、消费及出口均居世界首位[1-2]. 近年来,随着红茶、黑茶等品种茶的发展,茶农对作为红茶、黑茶等品种茶原材料的夏秋茶的重视程度越来越高[3]. 夏秋茶单年采摘4~5次,每公顷产量12 000 kg以上,能够为茶农带来45 000~60 000元/hm2的收入. 在夏秋茶生产过程中鲜叶的采摘已成为劳动密集程度最大的环节,其用工量占整个生产环节的55%以上[4-5].

据调查,目前市面上的采茶机主要以乘坐式采茶机、单人采茶机、双人采茶机为主. 农业农村部南京农业机械化研究所研制了一种全液压驱动的乘坐式跨行采茶机,该机作业幅宽1.5 m,在土地较为平整、田间地头有较大掉头空间的宽行茶园中较为实用,采摘效果较好[6]. 浙江工业大学研制了一种基于机器视觉的乘用式智能采茶机,该机采用嫩芽自动识别和割刀自动调整等技术,能有效解决目前机采茶叶老嫩一刀切的弊端,为今后实现全自动化茶叶采摘奠定了基础[7],但该技术目前仍处于试验阶段,距离实际生产还有较大的距离. 双人采茶机主要以日本落合、川崎以及部分国产机为主,单台作业加上辅助人员通常需要4~5人完成,人工成本较高. 单人采茶机作业部件一般为手持式,动力装置通常为背负式电池或小型汽油机[8-9]. 安徽农业大学研制了一种由汽油机驱动的单人采茶机,该机作业最大幅宽为6 m,芽叶完整率大于85%,在一定程度上提高了茶叶采摘作业效率,但长时间作业劳动强度仍较大[10].

由于我国大部分茶园在建园初期未考虑机械化作业,茶行多采用密植模式[11],乘坐式等大中型采茶机难以进入园中作业,双人采茶机和单人采茶机的人工成本较高,其作业效率和劳动强度均不能完全满足夏秋茶的采摘要求. 目前我国夏秋茶采摘的机械化水平不足30%,劳动强度大、效率低、人工成本高已成为制约夏秋茶产业发展的主要因素之一. 因此,开展适用于当前茶园作业环境的自走式采茶机对夏秋茶产业的发展具有重要意义.

HTML

-

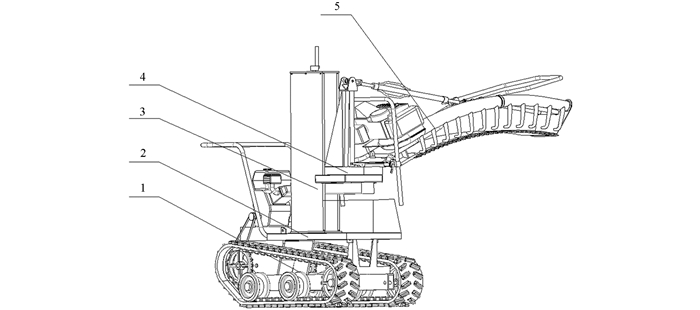

4CJZ-1000型自走式采茶机整机结构如图 1所示,其主要由威马7B-320型自走式履带底盘、安装平台、锂电池、挂接与换向装置、升降装置、集叶装置以及采茶装置组成. 该机履带底盘采用拉压式操纵杆控制汽油机的动力输出实现整机的行走与停止,通过左、右离合控制转弯和掉头等动作,其行走速度的调节采用快慢挡配合分级档实现6档位多级前进变速和2档位后退变速,能够适应不同速度的作业需求. 其安装平台、升降装置和挂接与换向装置均采用模块化设计,能够与自走式履带底盘进行快捷连接与拆卸,实现履带底盘的一机多用,避免动力机具的闲置. 同时,采茶装置可由当前市面上的大部分双人采茶机如日本落合V8NEWZ2型双人采茶机、川崎SV100型双人采茶机以及国产的4CH-100型双人采茶机与该机进行配合作业,能够有效提高采茶机的利用效率,降低生产成本.

综合考虑茶园作业环境以及夏秋茶采摘的农艺要求,4CJZ-1000型自走式采茶机主要性能参数如表 1所示.

-

受制于茶园狭窄的作业空间,为保障作业的安全性和提高操作者对机具操作的灵活性,该自走式底盘为非乘坐式作业底盘,作业时操作人员跟随采茶机走动进行作业.

作业前,通过升降装置将挂接与换向装置移动到合适的位置,将采茶装置的端部横梁置于挂接与换向装置的圆形卡槽内并锁紧,使其可以在卡槽内转动,将挂接与换向装置的可调拉杆端部卡槽与采茶装置的中间横梁连接,实现对采茶装置的挂接.

作业时,根据茶蓬的高度及生长情况,结合夏秋茶采摘的农艺要求,利用升降装置调整采茶机的高度,通过顺时针或逆时针转动可调拉杆的内螺纹丝杆将拉杆伸长或缩短,进而调节双人采茶机的倾斜角度. 集叶袋挂接在采茶装置上,作业时随采茶机在茶蓬上移动.

当完成一次作业需要对相邻茶行进行采摘而又缺乏机具掉头空间时,松开挂接与换向平台的锁紧吊环,将挂接换向平台进行180°旋转,利用履带底盘的倒挡行走,实现机具的免掉头作业. 当需要进行田间转移而道路宽度不够时,将挂接换向平台进行90°旋转换向,减少整机宽度,可提高机具的通过性.

该机仅需1~2人即可操作完成夏秋茶的采摘作业,相对传统双人采茶机其劳动力降低50%以上,作业效率提高40%以上.

1.1. 自走式采茶机整机结构与性能参数

1.2. 工作原理

-

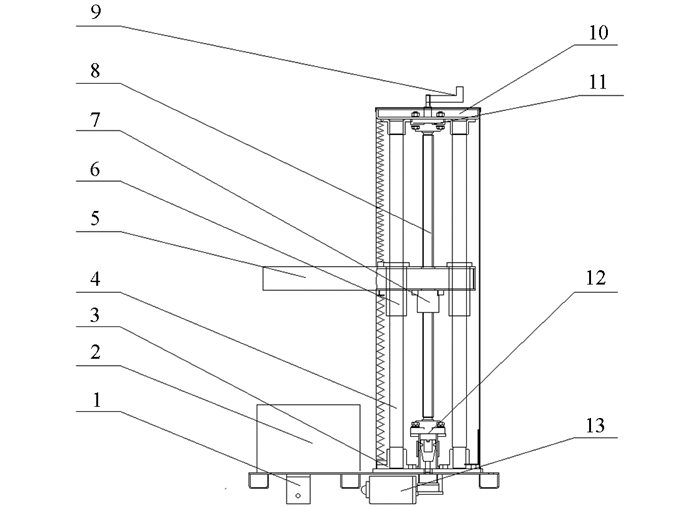

自走式采茶机升降装置如图 2所示,主要由锂电池、升降电机、T型螺杆、T型螺母、光轴、轴套、直线轴承、升降平台、联轴器、摇臂、端盖等组成. 轴套和轴承座分别固定安装在机架和端盖上,两根光轴分别通过轴套进行固定作为升降平台上下移动的轨道,升降平台通过直线轴承沿光轴上下移动. T型螺母与升降平台固定连接并与T型螺杆配合转动带动平台升降,螺杆一端通过轴承座伸出端盖并与摇臂连接,另一端通过联轴器与驱动电机输出轴连接并通过轴承座固定在机架上,驱动电机采用JM-039直流电机,额定电压12 V,额定功率100 W,转速100 r/min,最大升降质量75 kg. 作业时可根据茶蓬高度和夏秋茶采摘要求通过驱动电机和摇臂控制T型螺杆转动,进而通过T型螺母带动升降平台上下移动.

试验表明,在夏秋茶采摘作业过程中该升降平台能够快捷、灵活地调整采茶装置的高度,其性能满足夏秋茶采摘对采茶装置的高度调节要求.

-

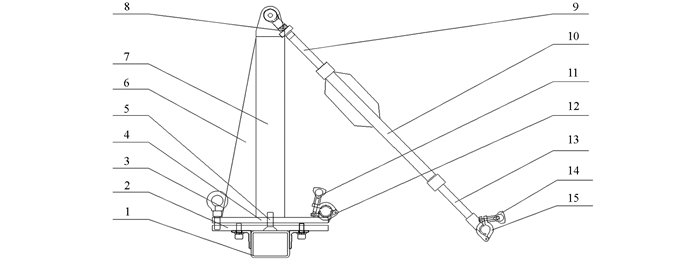

自走式采茶机挂接与换向装置如图 3所示,主要包括固定板、转动板、立柱、紧固吊环、鱼眼轴承、丝杆、内螺纹丝杆、紧固螺栓、卡槽等. 固定板与升降平台固定连接并通过连接轴与转动板进行连接实现对转动板的定位,转动板可绕连接轴进行转动. 固定板上有3组呈等边三角形的安装孔,其相位角相差90°和180°,分别与采茶装置两种作业状态和转移状态下的转动板的固定安装孔配合. 可调拉杆的螺杆与立柱之间通过鱼眼轴承进行连接确保其能够在一定范围内转动.

采茶装置的端部横轴和中间横轴可分别固定在卡槽内并通过紧固螺栓进行压紧实现挂接,通过转动内螺纹丝杆调节可调拉杆的长度以实现对采茶装置角度的调节. 当需要对采茶装置进行换向时,松开紧固吊环,将活动板绕连接轴进行转动,达到预定角度(90°或者180°)后拧紧紧固吊环,实现对采茶装置的换向.

2.1. 升降装置的设计与优化

2.2. 挂接与换向装置的设计与优化

-

4CJZ-1000型自走式采茶机的田间性能试验于2020年6月25日在四川省邛崃市文君茶园进行,主要检测样机的作业效率、芽叶完整率和漏采率、横向稳定性等.

-

试验茶园地表具有5°~10°的坡度起伏,茶蓬距离地表的平均高度约800 mm,茶蓬呈圆弧形,平均宽度850 mm,茶行之间可供机具有效行走的宽度约为700 mm.

选取长势基本一致的10垄茶行进行重复试验,试验长度20 m,根据《采茶机》及《采茶机作业质量》等相关标准[12-13]对自走式采茶机的作业效率、芽叶完整率和漏采率进行测试.

本次田间性能试验的采茶装置选用落合V8NEWZ2型双人采茶机,该机整机质量11.9 kg,刀片为弧形,有效切割长度为1 000 mm,最大振动加速度为16.76 m/s2.

-

4CJZ-1000型自走式采茶机性能试验如图 4所示,作业前通过可调拉杆对采茶装置的角度进行调节,使其与茶蓬弧面基本一致. 由于地面平整度较差,在作业过程中操作者需要对采茶装置的高度进行调节.

试验结果表明:该自走式采茶机仅需单人即可操作完成采茶作业,作业过程中操作者可根据茶蓬的高度随时电动调节采茶装置的升降,且高度调节的响应速度基本满足夏秋茶采摘的农艺要求. 该自走式底盘具有较好的直线行驶稳定性,操作较为轻松,大大降低了夏秋茶采摘的劳动强度,相较于传统双人采茶机,平均单机可节约用工量2人以上,有效降低了劳动力成本,在一定程度上可以缓解夏秋茶采摘季节农村用工荒的问题.

自走式采茶机的夏秋茶采摘性能试验结果如表 2. 对10垄长度20 m长势基本一致的茶样进行采摘作业,平均作业时间为40.2 s,平均采茶量为3.67 kg,折合单位幅宽小时生产率为328.6 kg/(m·h),采摘后的茶叶其芽叶完整率均为90%以上,漏采率和漏集率均低于1%,满足夏秋茶采摘作业的农艺要求.

该自走式采茶机的整机质量为240 kg左右,而双人采茶机的质量一般不超过13 kg,且60%以上的质量集中在采茶机的端部的汽油机上,该端部直接挂接在位于作业底盘中间正上方的升降平台上,即整机的悬出部分质量占整机质量的3%以内,其横向稳定性几乎不受影响.

在实际采茶作业过程中,自走式采茶机在最大坡度为10°的茶园中进行作业,其行走稳定,未发现有横向倾斜或倾倒趋势,因此该机的横向稳定性能够满足坡度10°以内的茶园作业要求.

3.1. 自走式采茶机性能试验方案

3.2. 试验结果与分析

-

针对夏秋茶采摘劳动强度大、机械化水平低的问题,研制了4CJZ-1000型自走式采茶机. 该机可由单人操作完成较平坦茶园的夏秋茶采摘作业,采摘质量基本满足农艺要求,能够有效减少采摘用工量和降低劳动强度,为夏秋茶的机械化采摘提供了思路.

DownLoad:

DownLoad: