-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

作为中国古代封建社会地方行政长官办公的法定场所与地方各级吏员、差役处理公务的机构——衙署(治所)[1],象征着国家的政权,反映着中央于地方施政的理念,并带有浓厚的官方意趣与军事属性. “衙”源自“牙”,唐宋以来成为通谓,实指“牙城”这一多功能综合空间;“署”则对应为具体的行政机构建筑群. 衙署在古代城市格局中占据显要位置,两宋以后衙署空间形态完整、独立且具有共性[2]. 尽管地方衙署建设受中央制定的形制和规格限定,具有一定的标准化营建范式,但由于人居建设的因应思维与地域差距,在实际营建中仍具鲜明地域特色[3]. 各地区衙署的营建凝聚是时、是地的营建技艺,具有极高的历史研究意义与文化遗产价值.

既往研究更多关注衙署建筑及其布局[4-6]、形制特征及其演变机制[7-10]、建筑及其空间文化内涵[11],观察角度更多聚焦在衙署内部[12]. 实际上,衙署因其政治功能和行政属性往往关注“形胜”,其选址需平衡地宜地文、宣扬政治地位、保障防御安全等诸多因素. 并在不同人居产物、不同影响因素间反复权衡,最终落定,折射出整体环境观与系统性人居思维. 因此,将衙署本体与整体人居空间关联考察,是深化地方衙署整体认知的有效途径.

巴渝地区自然资源禀赋的独特孕育积淀着其地域人文环境,地区衙署营建受此影响深刻. 过去对于巴渝地区衙署的讨论,更多聚焦于个案发掘考察[13],讨论关注其内部空间形态、布局分析[14],尚未从整体环境角度对其进行系统研究. 这不仅影响着对其整体面貌的把握,也不利于现有遗存保护或遗址复建等工作的开展. 其中,地区衙署因应自然-人文环境如何选址,主要影响因素有哪些,此过程中如何与城市产生何种互动,是形成全面认识的基础性工作. 本研究回溯巴渝地区衙署发展,通过田野调查、文献稽考整理研究材料,首先分析选址的自然-人文环境背景,然后对其重要影响因素进行梳理,并结合图示分析从衙署观照山水、因循礼制与战时转变角度去理解其选址,重点剖析其成因与智慧.

HTML

-

巴渝地区的衙署发展历程,历经“秦汉三国至魏晋南北朝生成期—隋唐两宋渐盛期—宋末至明初应变期—明清发展臻善期”4个阶段:汉时就有择址濒江狭地的考古遗存[15];唐宋时期相关营建规制成熟,建造技艺发展;元代地区受祸尤惨,兵燹造成各级衙署荡然无存,建造亦滞缓;明清时,严格的官式建筑形制规范下,衙署有着固定且标准化的营建模式,突显着等级差异.

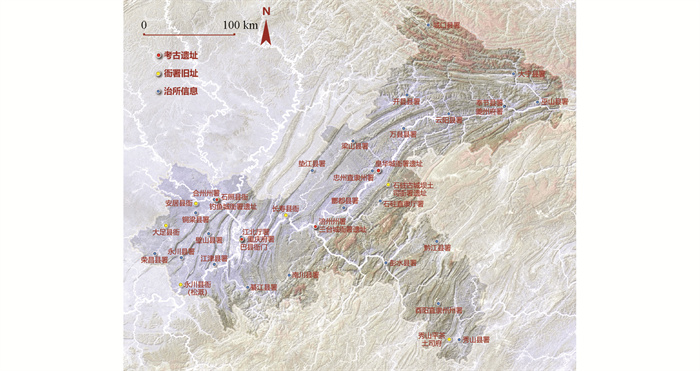

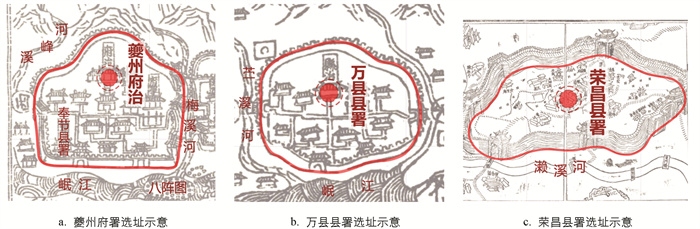

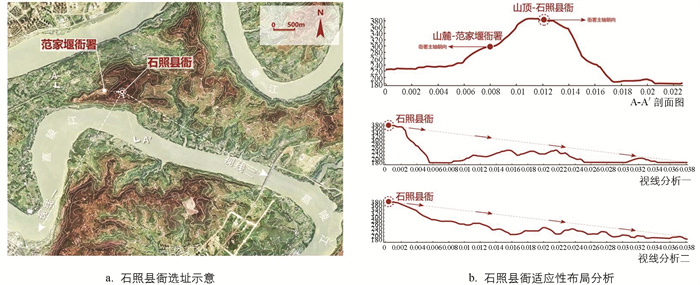

受官式营建事务等级观的影响,巴渝地区的衙署根据府、州、县行政级别、官位品级和职权划分等级,不能僭越. 为更全面地对地区衙署选址进行分析,调查整理现存和方志中所提及的衙署,情况如下:①巴渝地区现存衙署旧址7处,分别是合川石照县衙、石柱古城坝土司遗址、秀山平茶土司府、渝中巴县衙门、大足县衙、永川县衙、长寿县衙. 主要分布于以重庆主城渝中区和渝西片区,部分衙署经历多次变迁和重修. ②梳理文献有,两府(重庆府、夔州府),四州(合州、忠州、涪州、酉阳直隶州),二十四县(巴县、江津、长寿、永川、荣昌、綦江、南川、铜梁、大足、璧山、奉节、巫山、云阳、万州、开州、秀山、黔江、彭水、丰都、垫江、梁平、石柱、城口、巫溪)治所基本信息. ③近年来,重庆渝中老鼓楼衙署遗址、合川钓鱼城范家堰衙署遗址等考古调研成果的发布,为南宋地区衙署选址分析补充了材料(图 1).

总体看来,地区衙署选址回应其独特山水形胜,并受人文环境流变而变化. 经长久发展,凝结了关键性选址影响因素与特征. 研究一方面从衙署本体对其进行选址考察,同时结合对城池格局、战事需要等角度的关联讨论,旨在形成整体认知.

-

巴渝地区多丘陵、陡坡,地势高低落差悬殊,整体向长江河谷地带倾斜,坡地面积大. 巫山、武陵山、大娄山等山脉构成了地区峡谷风貌之骨架,且多“一山一岭”,溶洞、温泉、峡谷、关隘众多. 复杂之地形成为地区人居营建的最大挑战,也成就了与之相适的人居风貌与营建技艺. 同时,长江、嘉陵江贯穿全境,乌江、涪江、大宁河、阿蓬江等支流,河谷纵横,水网发达又为文化传播与交流提供重要条件. 因受中亚热带季风气候影响,地区冬暖夏热、湿润多阴,雨量充沛,又多云雾,还有着较大的垂直气候特征,即河谷地区炎热而山地凉爽.

巴渝衙署的选址适应地区自然条件,总体上能够依托沿长江及其支流两岸城镇而面水落位,又依山为天然屏障,结合建筑的群组化布置顺应山地的起伏态势,尽量减少对原生生态环境的破坏,使得自然景观与人工构筑融合一体[16].

-

巴渝与荆楚、蜀地相接,地处西北、东南、西南三大地理区域交接地带,既作为南下之要冲,又是北上之前哨. 同时,其占据黄金水道扼东西往来,控制江汉咽喉. 因此,其历来为兵家必争地,地缘关系较为紧张. “巴有将,蜀有相”[17]即点明巴人“尚武”“劲勇”. 秦举巴蜀后,本土巴文化与中原文明逐步融合流变,如古巴人“锐气喜舞”,其表现军战的“巴渝舞”,到唐宋时已与“竹枝词”结合而阴柔软绵. 儒文化渗透与“礼制”宣扬,影响到地区人居营建事务.

借自然禀赋,地区有着悠久的农耕历史与水运传统. 唐宋以来,梯田开垦、农业技术在地化发展,地区成为旱地粮食主要产区;明清时,又在移民措施影响下多种农业生产经营方式并举. 而借天然航道之利,出现大量沿江场镇,成为川江水运枢纽,宋代以降地区商贸活动频繁,至清乾隆时已是“水陆冲衢,商贾云屯,百物萃聚”[18]的繁荣景象.

2.1. 多山多水的自然条件

2.2. 博采融汇的人文情境

-

风水学说以儒、道、释影响下的“天人合一”的理想环境与人居模式建构为表征,实现路径在于对自然环境和社会文化进行分析、利用和适度改造. 因此,古代经典人居营建实践案例、理想总以风水面目呈现[19]. 而地区山地观念的形成亦与“天道”观念,佛、道教影响相涉. “天道”强调顺应“自然造化”,听从“天命”,“佛教”主张爱护生灵,尊重自然,“道教”宣扬“淡泊”而“依道”“依序”,因而在人居实践上强调“因借”思想,表现为其与山地环境的合糅. 风水学说与山地观念的结合,引导巴渝地区衙署择址对于理想山水格局的观照,以“背山面水”“山环水抱”为理想选址环境.

风水学说通过对于整体环境的评价、抉择为古代人居建设的安全保障与可持续发展提供重要支撑. 其中,“形式派”注重人居建设的整体环境问题,在评估外部环境的基础上整体考虑选址落位与其是否相适. “理气派”则关注人居单元本身的立基、朝向、布局等是否合理. 地区衙署立于各府、州、县城中,而城池本身就是在风水堪舆影响下选址落位的,由此地区衙署选址自然建立起风水意识. 从本体视角看,官署选址受到“京都以朝殿为正穴,州郡以公厅(大堂)为正穴”[20]的选址传统影响. 而地区山地观念与基底面貌,加之在地营建技术,在遵循“枕山面水、阴阳合和”的基本原则同时,当其本体所涉的外部环境存有缺陷时,适度地运以修景、造景、关联等手段获取视觉或心理上的平衡.

-

“乐殊贵贱,礼别尊卑”[21],封建王朝有着森严的尊卑等级观与礼法秩序. 衙署作为官式建筑之代表,其营建受到严格的规制限制,涉及外部选址、空间布局、建筑形制等诸多方面. 《大清会典》中明确规定“无论省、府、厅、州、县建置,都需环以为城,城中设置衙署”[22]. 由于“署位之表也”[23],衙署作为封建皇权于地方的政治统领中心与封建官员权力地位的象征,需要体现其威仪,以占中、居高、宏大为实现之重要手段. 地区因僻居西南,尽管衙署建设于形制规范之遵循多有便宜行事之举,但更多地还是反映在营建细节上. 在关联城市选址角度看来,其仍尽可能居中择要,坐北朝南,背山面水,规模宏大.

同时,衙署作为中央皇权统治与地方行政联系的纽带,需发挥出行使政令、管理地方、解民诉求等权力中心作用. 地区各级衙署的选址不论是盘踞山林还是平地,位于角隅还是城市中心,都尽可能考虑良好通达性. 当然,受环境条件限制与空间动态发展等影响,地区衙署并不一定位于城池的“绝对”几何中心,但均试图参与城市轴线构建,并利用地势与形胜而成视觉“焦点”. 此外,即便因各种原因限制选址角落的衙署,仍能够吸引学署、城隍庙、商业街、民居等不同功能层次的建筑围绕其布置,从而发展为城市“重心”,成为城中密度与活力最高的区域.

-

因扼长江之咽喉,又亘于川、陕、楚、黔军事区之纽带,巴渝地区在华夏历史战略版图中一直举足轻重. 加之航道山高谷深,丛林密布,大量少数民族杂居于此,故历史上朝代更迭、割据政权时,沿江城镇往往成为争衡之所在. 据统计,自春秋战国起至清朝灭亡,地区发生战事至少200余起,尤以清代与宋元时期为最,占全部战事1/2强. 从空间分布来看,由于重庆当长江、嘉陵江交会要冲,奉节为入川门户,开县为大巴山南下要冲,故发生战事最多. 此外,涪陵、梁平、忠县、万州、巫溪、巫山亦是战事发生较多的地方[24]. 出于历史经验与政治敏感,地区衙署在选址营建之初就带有很强的防御思维,除依托城防系统外,常借助其选址与设置高耸院墙强化其防御功能.

巴渝地区在历史上还因经历的数次混战争衡催生出战时山城防御体系. 如宋元时地区战事最集中的阶段——南宋末年,是时朝廷鉴于成都平原无险可守,将四川制置司建于重庆,使得地区成为川陕战区的军事、政治中心,并积极建构山城防御体系. 又如清初,地区各方势力相角逐,兵燹影响下几无遗民,重庆府甚有“群虎白日出游”之况[25],嘉庆年间白莲教起事,战事遍及各县,至康熙时才稍平定. 而这些时期,出于时局意识,衙署能够应变而择址,带有很强的军事属性. 诸如在战时发挥联防功能的合川钓鱼城、奉节白帝城、万州天生城、云阳磐石城等著名军事寨堡,其迁建的衙署作为军事指挥中心选址多背倚高山,三面环江,扼峡江之要领,具备进可攻退可守的作战指挥的优势.

3.1. 风水学说与山地观念

3.2. 礼法规范与权力象征

3.3. 防御思维与时局意识

-

基于上述探讨,可以认知到,地区衙署的选址一方面受到风水、礼法、宣政等传统衙署的普适性营建观念影响,又在山地观念、防御等在地化的具体条件影响下与其他地方衙署相异. 这些影响因素彼此渗透、相互关联地影响着地区衙署的选址. 由此,结合文献与图像资料对地区衙署进行整体观察,总结巴渝地区衙署的选址智慧.

-

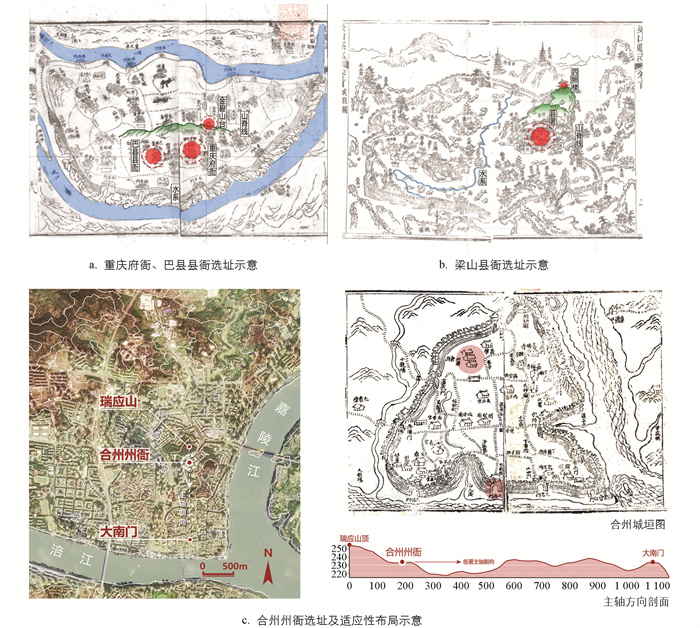

因借地区内群山环绕、江河纵横自然基底条件,衙署依山傍水,择清幽秀丽佳境,以“背山面水”为选址原则. 其保证一面视线向水开敞,不仅获得良好的视觉体验,亦符合风水堪舆“负阴抱阳”的要求,有着良好的局部小气候环境. 如此,还可借地势突显政府形象,并减少营建时的土方工程. 时局稳定的历史时期,地区衙署会据具体需求于山麓、山腰选址,折射其适应性“落位”智慧. 选址山麓的衙署交通便利,毗连关键性城市设施或住区,并与城市景观高度融合而风景宜人. 山麓地带地势较缓,临江近,内通外达,生息条件优渥. 清时重庆府、涪州、合州、巴县、云阳、梁山、黔江、彭水、巫溪、璧山、万县、石柱衙署均属此类. 如重庆府署“右倚金碧山,前临大江,其基址与白象街毗连,依金碧山而上建金碧山堂,花木繁盛,且屏山带江,登高眺远[18]”. 梁山“县署后正阳山与城垣连接,其最高处建四照楼层檐高耸,四壁空明,登眺之余,万山环拱,城郭历历在目[26]”. 合州州署“依瑞应山麓,距一州之胜,可俯瞰全城,目光所及之处数千余家户鳞次栉比,烟火通明[27]”(图 2). 由此可窥见选址于山麓的衙署,除于山地与城市相接的平坦地带布设核心建筑群外,还借其背后错落峰峦,开辟专区营建亭台楼阁为游赏之所,从而促使衙署与城市景观的渗透互融.

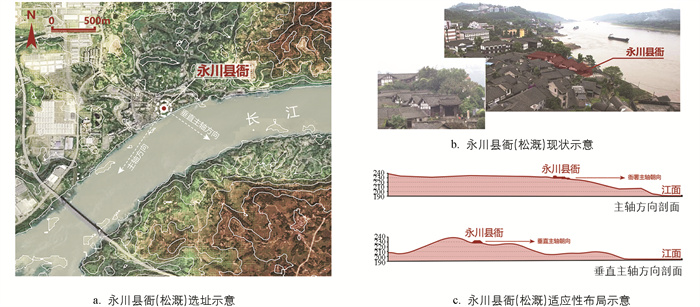

而一些沿江分布的城池受季节水文影响大,面临洪涝风险,其衙署选址地势较高的山腰处兼顾着防洪目的. 这一类衙署发展出顺应地形、逐级抬高以体现其高大威仪之形象的营建手法. 一方面,建筑群顺地势的高低错落布局有利于成为视觉焦点,从而提升衙署行政中心形象. 另一方面,由于衙署功能复合,有着一定的规模要求,选址在山腰“凹”状平缓地带或沿山脊线依次排列,不仅有较充裕的空间进行建筑组群安排以满足需求,也尽可能少地扰动山地地形,减少土方工程. 永川县衙的建筑院落沿山脊线逐级布局,一侧与依山而建的民居相连,另一侧面向长江,借山势以突显气势的选址意图明显(图 3).

-

事实上,作为地方城池重要施政中心,衙署的选址绝不仅局限于本体营建的考虑. 其在彰显威仪的同时,须协同地区人文情境与地文秩序,参与城市景观格局构建、城市脉络组织. 建构城市关联视角并以此观察分析发现,巴渝地区衙署选址深受礼制规范,地形多变的环境条件下仍追求“择中而治”,同时资借重要建筑、风景,促进城市边界的融合. 落定后的衙署又对城市格局产生“凝聚”作用,往往成为城市景观焦点.

衙署以古代宫室建设为源,深受“居中不偏”布局思想的影响. 尽管巴渝地区地形崎岖,古代集权稳定期衙署仍尽可能选址城池中心,且坐北朝南布局. 如夔州府城处瞿塘峡地势险要之关口,后枕高山,前临大江,控水陆津要. 因应上倚绝壁,下临断岩的地形条件,城池“凸”形,其府衙选址仍“择中而治”(图 4a). 此外,万县(图 4b)、荣昌(图 4c)等县衙同样居中选址.

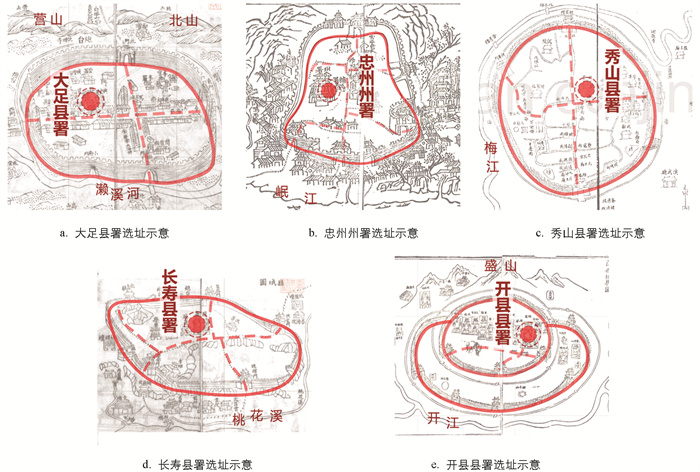

部分择中而治的衙署常选址于城池十字街附近,周围还分布有学宫、文庙等重要建筑,方便公务人员执法和民众上诉. 如清光绪时的大足县城状似椭圆形,城门东西、南北相对,城内干道呈典型十字形布局,县衙位于东西大街北侧,周围分布有典史署、学院、城隍庙、营署等(图 5a). 类似选址的还有忠州州署(图 5b)、秀山县署(图 5c)、长寿县署(图 5d)、开县县署(图 5e)等.

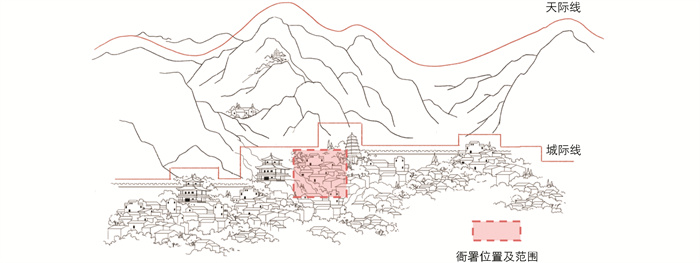

地区城池规划修建因借山水资源,依托其形胜作为自然骨架,在重要节点安排衙署、塔阁、庙宇等人工建筑,由此建构起城市地景格局,逐渐缔结形成城市地文秩序. 地区衙署选址时亦观照城市中地文秩序的组织. 一方面,将其位置经营前置于城市整体布局阶段予以统筹. 不同城池衙署或盘踞山林间,或处繁华闹市,但因需树立权威,并有着官府资金全额保障以及官员自身的才学底蕴加持,其总会居地势高处,立一城之冠,收山河之景. 同时,由于其宏大规模,错落布置,往往成州府之胜概,是城市的视觉焦点,也成为城市中人口最密集、市容最繁华、交通最发达的地区[36]. 另一方面,依托其聚合特质以及在城中的中枢位置,组织起城市空间秩序. 地区自然条件决定城池断面形式的复杂,故可供建设的空间在竖向上相对破碎,而规则轴线设置时常失效. 衙署选址时则主动与城中其他标志性建筑构成互借关系,以顺应地形的梯坎曲路为空间引导,以关键建筑群的视线对望为空间关联,形成具有山地特色的轴线,由此建立起城市脉络. 而关联山水结构与城市竖向关系的衙署落位还补充并形塑天际线、城际线、水岸线,优化了城市风貌,推进了城市地文秩序与理想格局的形成(图 6).

-

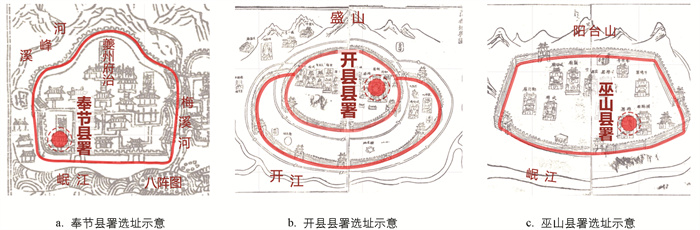

巴渝地区历史上战事不休,各城池兼备军事功能,其衙署的位置在观照山水与遵循礼制的基础上还因应战事有着防御性的考虑. 如奉节(图 7a)、开县(图 7b)、巫山(图 7c)、綦江、奉节、铜梁、南川、城口、丰都、江津等各府州边界地带的城池中的衙署选址不局限于“居中而治”,而是更加主动地参与到城池军事防御体系的建构中,偏好近城口处或者依托城内山体等易守难攻的悬崖高地或城池角隅之处立址. 一些衙署还与城墙相连,以此强化城池防御系统. 突显威仪的同时以便瞭望、侦察和战时指挥. 如梁山县署,衙署核心建筑群依偎正阳山麓,城墙上建有亭台,以便观望城外的动静.

宋蒙(元)对四川争夺时期,巴渝地区以重庆为中心. 是时名将余玠主导构建的山城防御体系,便以“依山制奇,据险而守”为方略,修筑了诸如合川钓鱼城、奉节白帝城、涪陵龟陵城、云阳磐石城、万州天生城等数十座相互呼应的城池,且均围绕高耸的悬崖峭壁修筑城墙等防御设施. 此时这些城池中的衙署军事意义亦十分突出,其坐落山巅并以险峻山体为屏障,易守难攻,兼具军事碉堡作用(图 8). 如2010年在渝中区考古发掘出的老鼓楼衙署遗址便是当时川渝地区的军政中心——四川制置司及重庆府治所,考古已发掘该衙署的夯土包砖式高台建筑——谯楼(兼望楼)遗址,清晚期张云轩所绘《重庆府治全图》中标记为“老鼓楼”. 经分析,该衙署背靠金碧山而“逆”江选址,即坐“东北”朝“西南”(延续至明代晚期),不同于清代重庆府衙坐“西北”朝“东南”的“面”江选址,这是值得关注的. 这一背靠朝天门,“右倚金碧山,为江州结脉处,左与白象街廛舍毗连”的吞吐长江之势的选址,除与山地地形和风水理论有关外,军事防御意义十分显著. 又如合川钓鱼城遗址考古中有学者认为位于钓鱼城西部二级阶地上,选址其上呈圈椅状的山坳地带的范家堰遗址为合州衙署所在[38]. 其选址背倚钓鱼山,三面环山而一面朝江,以薄刀岭、马鞍山为南北两翼,西临外城悬崖,与高望山、虎头寨等隔嘉陵江相望;亦有学者提出不同意见,认为是时衙署应位于内城山顶平台[39]. 此外,近年考古勘探明确了南宋涪州龟陵城[40]、忠州皇华城[41]等衙署遗址落位山顶开阔处掌控全城,更是山城防御体系凭险而立、兼具军事指挥中心的衙署与城防系统紧密联系的有力证明.

4.1. 观照山水下的适应性落位

4.2. 礼教规制下的在地化因循

4.3. 因战事需要的防御式转变

-

巴渝地区高山峡谷、丘陵交错的自然环境孕育着地区独特而个性的人居观;而悠久的农耕历史与水运条件为巴渝衙署的繁荣发展奠定了坚实的基础;源远流长的巴文化与儒家文化的融汇使得巴渝衙署在符合礼制要求的同时又展现其地域文化底蕴;地缘关系的紧张,战时的兵家必争又赋予了巴渝衙署浓厚的军事色彩.

衙署的政治属性对其选址起到规范作用,而地区自然条件、人文情境则影响其选址的特性表达. 因此,地区衙署在观照山水与因循规制背景下,形成“背山面水”“择中而治”的共通原则,但具体选址时又能够根据实际情况适应性落位与在地化调适,以融入或建构地文秩序,充分反映出整体环境观念. 战争时期,巴渝衙署所呈现出势高与灵活的选址特点,反映其就时局应变的智慧. 地区衙署的选址除因应自然条件外,还协同交通便利、礼制规范、军事防御等历史人文情境演变. 选址过程主动参与到城市的形塑发展中,并影响着其形态格局,还联合其他要素共同组织起城市所在区域的“地文”系统.

目前,巴渝地区传统衙署遗产存在识别要素失真、历史脉络不明、理法特征有待厘清等诸多问题,有待深入研究. 本研究从整体性观察与认知视角开展巴渝衙署选址智慧的讨论,研究提示着地区衙署遗产的保护除关注建筑本体外,还需统筹与其紧密关联的古城形态、山水风景资源. 现代化城市发展背景下,区域环境变迁且衙署原有职能丧失,未来巴渝衙署遗产保护研究需协同历史情境与当前城市环境,如此才能客观且原真地实现巴渝衙署的保护与活化利用.

注:文中图片除标注出处外,均为作者所摄与绘制.

DownLoad:

DownLoad: