-

校园游憩空间承载着师生的大量日常生活,充满趣味的游憩空间对于改善校园环境和激发学生的创新思维有着不可忽视的推动作用.自然光影不仅从视觉角度上丰富了景观,而且从艺术特性上塑造了校园游憩空间的意境美.因此,本研究就重庆西南大学共青团花园的自然光影艺术性表达手法做了相关的探索,建立了自然光影与校园游憩空间相辅相成的思想,期待更多的学者关注“自然光影”这一重要设计元素.

HTML

-

在物理学上,光是能量传播的一种方式;由于光源的性质不同,可以把光划分为自然光和人工光.自然光主要包括太阳光直接照射形成的日光,以及经过反射、折射、漫射而得到的月光、星光[1],在研究所提及的自然光均指代日光.光象征着明亮和希望,无论是在建筑还是风景园林领域,自然光都具有独特的表现力与创造力.安藤忠雄曾说过:“每时每刻,光都给存在以新的形式,给事物以新的关联”,路易斯·康认为“设计空间就是设计光亮”.

-

在景观空间中,用光造影,以影造型.所谓“影”,是由于光线被实体物体遮挡而产生的较暗区域,可以视为一种图案.广义上的自然光影是指物体在自然光下产生的阴影.

第一,就遮蔽物本身而言,影的类型可以分为实影和虚影.实影是指自然光在传播过程中遇到不透明物体,在物体背光面产生的影;虚影是指自然光将物体外形投射到地上,或者经过光的反射在物体表面发生镜像反应后产生的影像[2].第二,就影的形态而言,自然光影的种类可以归纳为剪影、落影、倒影、投影[3].剪影是一种逆光现象,光线经过物体本身呈现出的阴暗轮廓,是实影的表现(图 1);落影指的是物影投射在另一个介质表面上形成的阴影(图 2);倒影是通过光线折射使景物在水中形成的映像(图 3);投影多应用于建筑小品,是光线通过玻璃或镂空墙体等构筑物形成的外形轮廓(图 4).可见,倒影、落影和投影都是虚影的表现.

-

光和影两个看似互相对立的元素在一定程度上是彼此依存的关系.有光有物即有影,光透过物体产生空间上的变化,而影便是那部分因物体遮挡而被消耗的光[4].光是影产生的条件,影是光作用的结果,在黑暗的衬托下,光才得以突出.在自然光周而复始的变化中,照射到物体上的光会产生形状各异的阴影层次感.这种物的轮廓使景观变得深邃,赋予景观空间动态美和视觉享受.光和影以一实一虚、一明一暗来营造和谐的景观空间,通过自身的强度、角度及色彩变化丰富空间表情,共同决定着空间整体形式.

-

一般认为,校园游憩空间是校园中向公众开放使用和进行活动的室外空间.校园游憩空间具有学习功能、休闲功能、交通功能和文化功能,可以用于室外读书交流,产生自发性的休闲活动,它是校园交通系统的重要组成部分,也是校园文化的载体.校园游憩空间大多通过山石、植物、景观小品和人工湖泊等要素围合而成,能使师生产生强烈的归属感和认同感.这种情感印象来源于景观实体要素的表现效果和人的认知能力,正是光与影的对比加强了视觉上的感知,创造了更依赖于视觉认知的主观意识[5],这种意识直接影响到公众对校园游憩空间的使用和认同.

1.1. 自然光影的概述

1.1.1. 光的概述

1.1.2. 影的概述

1.1.3. 光与影的关系

1.2. 校园游憩空间

-

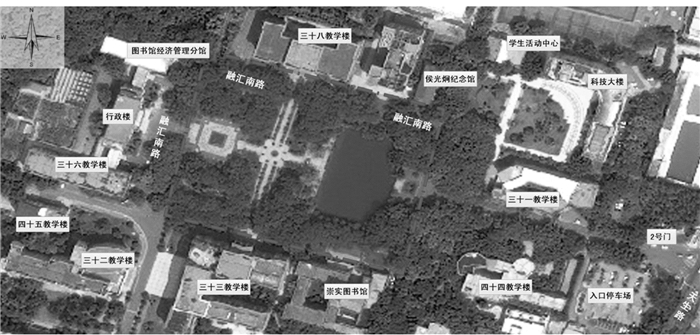

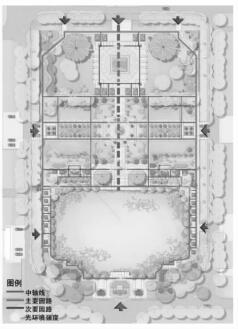

共青团花园位于西南大学南区中轴线上,花园东侧正对校门,西侧紧邻行政楼,北面与38教学楼相邻,南面与南区图书馆和33教学楼相邻(图 5).花园整体呈矩形布局,属于对称式下沉式花园,地势较为平坦,是典型的中式校园空间,也是西南大学校园空间中最具特色的观赏休憩场所之一,与师生的生活息息相关.

-

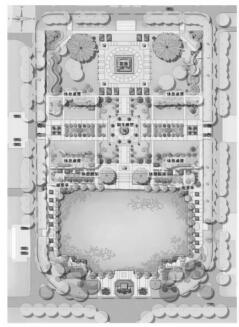

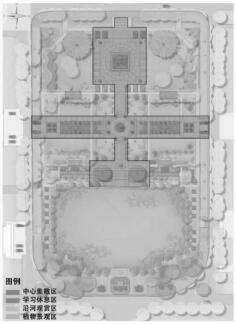

共青团花园呈对称式轴线布局(图 6),南北轴线位于33教学楼前的主要入口至对侧蚕学院,东西轴线位于行政楼前的主要入口至荷花池.两条轴线不仅是景观空间的指引线,也是师生日常生活中的重要捷径.整个花园呈开放型线性空间分布.功能分区上主要划分为:中心集散区、学习休息区、沿河观赏区、植物景观区(图 7).花园最前端是一个椭圆形的荷花池,中段竖立着一尊惟妙惟肖的铁牛铜像,象征着“耕耘收获,赢得强盛”的奋斗主题,末端是一个模纹花坛,对称式布局突出了行政楼的庄严肃穆.

-

本研究提出的光环境分区是基于对场地的规划布局分析后,再根据功能分区所划分的.其中,光强分区规划是根据游憩空间功能来考虑人们对光环境的开敞或遮蔽、明亮或幽暗、公共或私密等需求,从而做出的光强分析、规划[6].

图 8即根据共青团花园的功能分区做出的光环境分析图,黄色圆形大小表示光环境强度大小.可见,光照最强区是东西轴线上的中心区,它是连接花园东西方向上的交通广场,空间开敞性较强,有模纹花坛和铁牛铜像两个视觉焦点,是师生毕业季选择拍照留恋的最佳场地之一,故应保证充足的光量.最弱区为学习休息区,这里主要用于学习交流或者情感交流,行人通行量较小,周围种植了大量竹丛和高大乔木,遮光性较大,创造了私密空间.变化较大的区域是荷花池前小广场,池水中倒影的美景常常引人深思,故广场主要用于停留赏景和休闲散步;北面设置的景观廊和四角亭为驻足的人们提供了休息场所和交流空间.通过共青团花园游憩空间中自然光影的应用分析,可发现各个类型的自然光影都得到了合理应用;其中,实影中的落影具有实用意义,虚影中的倒影充满审美价值.最后得出结论:自然光影主要通过光照强度及物影的不同类型作用于游憩空间.

-

荷花池使共青团花园充满灵气与生命力,水对光的表现,首先体现在水面形成的虚影上(图 9、图 10和图 11).在水平似镜之时,池水借助于反射的光辉,倒映着蓝天白云、白色的栏杆和主入口两侧茂密的树丛,真实反映了校园周边环境.微风拂过,水面开始波动,将反射光分裂成细小的光圈,物影发生变形,形成波光粼粼的美景.

自然光影反映出水之虚涵的审美特征.美感经验就是形象的直觉,美就是事物呈现形象于直觉时的特质[7].水中倒影的存在令整个场地的特征更加鲜明,投影区域形成一个围合的边界,将人们的视线收纳于荷花池的开敞空间中,并且凸显没有树影的光亮区域,使驻足的人们望着光影的池水浮想联翩,打造出令人沉思的冥想空间.

-

园林植物作为有生命力的元素,所围合的景观空间给人亲切感和自然美.共青团花园在植物配置上,十分注重对植物造景功能的整体把握和对各类植物景观意向的领会;通过采用不同的配置方式,使植物产生不同类型的光影景观,从而促使人们产生不同的行为习惯(表 1).

共青团花园中的孤植树有桂花(图 12)、朴树、白兰等,这些树木高大茂密、树形优美,树影浓密,树形丰盈.孤植树整体造型匀称,形成的落影足够密实,不仅引领了植物空间序列的节奏,而且配合周围的若干植物,形成具有起伏变化的树影空间.由于孤植树具有较强的识别性,人们常在孤植树下停留、等待.

列植树包括垂柳、黄葛树(图 13)等,其中垂柳和黄葛树均是沿着荷花池排列,柳叶姿态轻盈,微风拂过,池水上的树影仿佛一幕闪光的珠帘,形成动态的光影;黄葛树的盘状树根依附在池壁上,倒影仿佛延伸到了水底之中.如此美景不禁吸引人们驻足停留.

丛植树有桂竹(图 14)、垂丝海棠等,由于丛植树所形成的阴影面积较大,因此该区域成为学习生活中使用频率最高的、具有较大意义的交往空间. “未曾出土先有节,纵凌云处也虚心”的竹韵塑造出符合校园文化的诗意景观空间,奠定了顽强拼搏的精神基调.桂竹组成的竹境位于花园东侧,总共可以分为3个组团,入口处的群植竹林、竹林小道和竹林休息区.入口处的群竹限定了花园的边界,竹子本身叶小而致密,与荷花池相配,达到加强景深的效果.围绕荷花池两侧的竹林小道作为通行空间,提供了适应的遮阴环境,掩映了景观亭.学习休息区的桂竹对植形成入口洞门,开端和结尾的4丛竹林形成一个郁闭空间,与通行空间进行了隔离.竹叶呈狭披针形,形成的阴影充满较多光斑,但由于竹林上层有高大乔木,所以填补了光斑,使得落影区域显色较为饱和.竹影给休息空间增加了遮阴之处,因此即使在炎热的夏季,许多师生还是乐于来到此处学习交流,极大提高了共青团花园的参与性.

对植树包括罗汉松(图 15)、桂竹等.光影的动态变化打破了对植树的严格对称性,丰富了色彩表达,由此增加了植物体量感.

-

建筑小品的合理布局彰显了其点缀景观的作用.共青团花园的小品建筑包括亭、廊、雕塑和休息设施,它们所产生的各种光影类型具有不同的审美价值,且在一定程度上影响着人们的行为活动(表 2).

景观亭(图 16)设置在荷花池边角处,一侧被竹丛半包围,另一侧视线通透,可以观赏荷花池的美景.光影作用于景观亭上,顶面的遮挡使亭内形成一个遮光空间,同时亭的落影与周围植物的阴影交互融合.

景观廊(图 17)承接了前面的亭空间,设置在荷花池一侧,划分了广场空间和竹丛一侧的纵向通行空间.材质上采用混凝土,顶部种植了紫藤,形成很好的遮阴环境,立面呈开敞式.当光线角度产生变化时,廊柱会在地上形成若干束间隔的投影,富有节奏感.

铁牛铜像(图 18)通过光影的存托,显得更加逼真,同时铁牛形状的剪影增加了空间的趣味性和生命力.另外,休息桌凳(图 19)产生的落影结合周边植物所打造的光影景观,营造出一个良好的休憩氛围.

2.1. 项目概况

2.2. 总体规划布局与功能分区

2.3. 游憩空间自然光影的应用调查与分析

2.4. 游憩空间自然光影类型的应用调查与评价

2.4.1. 水系光影景观

2.4.2. 植物光影景观

2.4.3. 建筑小品光影景观

-

1) 明暗交替.人类主要通过视觉来获取信息、认知事物,自然环境中的光线,通过眼内的折光系统在视网膜上形成物像.但视觉系统最终在人类主观意识上形成的“像”,是经过意识或心理创造而成的主观映像.可见,光影产生的视觉是一种经过思想的审美意识,从眼睛传输到心灵,使人们产生不同的心理感受.随着季节交替、昼夜更替,光会产生不同的亮度、色温、色相,影的色彩在黑与灰之间的不同程度之中交替,明暗之间的变化给人的视觉带来不同的感知(图 20).

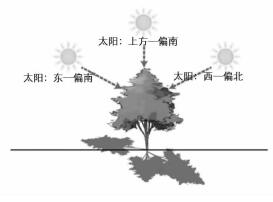

2) 动静结合.动态元素与静态元素的结合可以展现出极具生命力的自然景观,自然光影是景观空间中展现动静结合的重要元素之一.清晨时段,太阳刚升起,物影较长,随着太阳升高,物影逐渐变短;中午时段,太阳位置最高时影子最短,之后逐渐变长;黄昏时段,太阳偏西快落山时,物影最长(图 21).入射的自然光角度不同,由此产生的实物阴影也不同.另外,在风的作用下,物影的也呈现出动态效果.静态的景物和动态的物影构成了景观空间里面最常见却也最容易被人忽视的韵律美.

3) 视觉焦点.视觉焦点可以打破校园空间的单一性,使场地空间呈现主次之分.对于景物本身而言,应当在竖向或者横向上突出体积感,与周围景观产生视觉上的差异[8].景物应当融入周边环境,并独立于人们的视野之中,当它成为了一个视觉中心,光影能够增强该中心的色彩差异性,创造更加突出的视觉效应,因此光影能够辅助物体本身创造视觉焦点.比较常见的是以植物作为背景墙,由于植物具有浓密的阴影效果,可以突出在光亮环境下的景观构筑物(图 22).

-

自然光影营造的空间特征具有生态性、实用性和整合性.生态性体现在自然光影增加了地形、花草树木、水体等自然景观的生动质感,将自然景观和园林小品等人工景观编织在一起;自然光影的实用性体现在提供了阴凉庇护地,这也是吸引师生产生自发性活动的必要条件;整合性展现在自然光影使校园游憩空间与校园整体得到融合,光影承接了游憩空间中的活力,将其与校园其他部分相贯通.自然光影营造的空间特性在一定程度上提高了休憩环境的舒适度,增加了空间趣味性.

-

冥想是人们认识和理解世界的一种方式,这种精神需求在校园之中尤其重要.自然光影的氛围表现力极强,无论是植物树影创造的私密宁静,还是河面倒影所创造的开阔欢愉,这些意境的渲染有助于带动人们内心的情感基调,增加停留时间.光代表希望、追寻和梦想,通过影这一最佳载体将光的美好呈现在人们眼中,十分耐人寻味.对于徘徊于学业和情感问题上的学生而言,他们需要一个适宜的校园景观空间来冥想思考、消除负面情绪,以此调动积极向上的精神和激发学习拼搏的动力.

3.1. 自然光影产生的视觉效应

3.2. 自然光影营造的空间特征

3.3. 自然光影带来的冥想氛围

-

自然光影对于空间领域的限定,是指利用空间中光影视觉形象的差异与共性给人以强烈的领域感,以此来分隔或统一空间[1].在校园游憩空间中,光影通过空间中的地形、构筑物、植物和水体等实体要素之间的排序关系进行组织,创造不同的明暗视觉效果;光影形成的明暗对比,能够产生由非实体围合而成的“虚空间”,从而界定空间领域,这种边界显得更为柔和自然.例如大树阴影下的休憩空间(图 23),通过树干树枝的阴影对场地进行了分割,引起人们的自发行为,部分学生可以在阴凉环境下看书,部分选择晒太阳,光影界定了一个可供聚集的空间领域.

-

校园游憩空间设计与人的活动密不可分,人的行为依靠空间信息作为指引,形成日常的活动流线,相同亮度和均匀的光线能够给不同功能的空间创造一个统一的基调[9].凭借自然光的导向性,对人群形成视觉引导,使校园各个空间在方向和流线上产生顺序排列的相互联系.这种空间给人带来的序列感是渐进式的,主要依靠视觉效果的积累叠加,常被用于塑造一种前进式的空间序列.当林荫夹道上透露出若干闪亮的光斑(图 24),人们对空间的心理感受就保持了连贯性,拓展了远处的视野,距离越长使这种延伸景观越深邃.

-

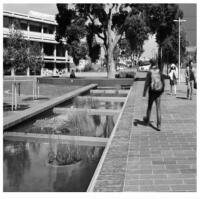

实体要素限定了空间尺度的大范围,而空间小范围内的尺度感是通过人们心理感受所形成,光影勾勒的轮廓影响人们心中已经建立的实体空间.通常情况下,光亮的环境会使人觉得视野开阔,产生较大的尺度感;阴影会让人感觉压抑,产生被压缩后的心理错觉.光线的强弱、物影的明暗从视觉上影响了人们对周边环境尺度的判断.若要减弱空间尺度感,可以利用景物的投影降低空间的亮度,例如,在校内休憩区周围种植若干树木(图 25),在树影包围下,通过光影明暗对比的心理作用,让人产生空间缩小到与之相符的尺度感.若场地较为局促,需要扩大空间尺度感,可以利用水面形成镜像(图 26),产生通透的视觉效果.

-

意境代表了景观空间表达的主题.校园空间中,既需要静谧舒适的意境,也需要开阔豪迈的意境,目的是让师生抒发日常学习生活的复杂情绪或提供短暂的休息.最常见的表达手法是利用钢面、玻璃、水面、植物和景观构筑物等介质来塑造不同的空间意境.例如,钢球表面可以反射光影,利用不同大小的钢珠与景观置石组合,成为校园内趣味盎然的点景,凸显了活泼生气的氛围(图 27);由镂空的铝合金材质顶面和混凝土柱组成的小品,创造出特色的光影效果,不仅刺激了人们的视觉细胞,而且突显了宁静素雅的氛围(图 28).水面这一透明介质也是校园中必不可少的元素,通过湖面上的植物倒影丰富了空间的底面,增加了色彩变化;木质平台柔和地吸收了光线,留在湖面上的影子与树影交相辉映,渲染了宁静以致远的优雅意境,吸引人们静思冥想(图 29).

4.1. 创造虚空间,界定空间领域

4.2. 延伸视野,引导空间序列

4.3. 加强心理暗示,调节空间尺度

4.4. 利用不同介质,渲染景观意境

-

本研究把自然光影作为研究对象,结合校园游憩空间的功能特征进行论述.在满足游憩空间功能的基础上,进一步追求艺术性、精神性和创新性.自然光影通过对实景的再现,在校园环境中融入它的标记,使游憩空间成为一幅充满体验感的图景.希望在未来的景观设计中,自然光影艺术能得到更广泛的关注和更好的发展.

DownLoad:

DownLoad: