-

为了适应以新技术、新产业、新业态和新模式为特征的新经济的发展,提高我国的国际竞争力,教育部提出了“新工科”教育理念. 2017年教育部分别在复旦大学、天津大学和北京会议中心召开3次会议,形成了新工科建设的“三部曲”,即“复旦共识”“天大行动”“北京指南”[1].可见,新工科具有引领性、创新性、交融性、跨界性和发展性等多个特征[2].

学科交叉融合正是新工科创新性和交融性的体现.学科交叉融合是在承认学科差异的基础上不断打破学科边界,促进学科间相互渗透、交叉的活动.国内外的一些大学已从学校层面对学科交叉融合进行了尝试[3-4].一些学者也从实验的交叉融合、理论与实践相结合以及实验室建设等角度提出了学科交叉的重要性. 2016年,许华等[5]将生物化学实验与食品化学实验进行了交叉融合,取得了较好的教学效果. 2017年,朱君等[6]基于“新工科”创新理念,从加强专业基础课认识、教学模式、理论课程和实践教学的连接3个方面对多学科交叉融合理论进行了分析. 2018年,蔡丽萍等[7],张建良等[8]从实验平台建设的角度,说明了学科交叉的重要性.这些研究成果为学科交叉融合的方法提供了一些积极的思路.但在新工科背景下,实验教学的学科交叉方法还有待进一步研究.

随着电子信息产业的快速发展,微波电路的设计越来越复杂,功能越来越多,尺寸越来越小.传统的设计方法已经不能满足系统设计的需要,使用EDA软件进行微波电路与系统设计已经成为必然趋势. 《微波电路EDA》课程正是在这一背景下开设的,然而该门课程的实验内容长期停留在一些经典的微波电路设计上,实验模式也多以验证型为主,这种实验教学方法无法充分调动学生的学习积极性.本文以《微波电路EDA》课程的实验教学为出发点,创新性地将实验内容之一与生物医学等学科进行交叉融合,提出了一个关于植入式天线设计的学科交叉实验案例,并探讨和总结了本科实验教学中学科交叉融合的一些方法.在微波电路的设计中,常用的EDA软件有HFSS,CST,FEKO等,这里选用HFSS软件.

HTML

-

近年来,随着远程医疗通信的发展,现代无线电技术和微波技术在远程医疗系统中起到了很重要的作用.远程医疗系统与医学、生物学、化学、物理学、电磁学及信息图像处理等学科都有着密切的联系,它可以收集重要的身体组织信息,为疾病的预防、诊断和治疗提供重大帮助.远程医疗系统包括人体内部的植入式设备、人体外部的基站、连接基站与医院的数据收集系统.本文所研究的植入式天线位于人体内部的植入式设备中,它负责将体内的生理信号发射到外部基站[9].

-

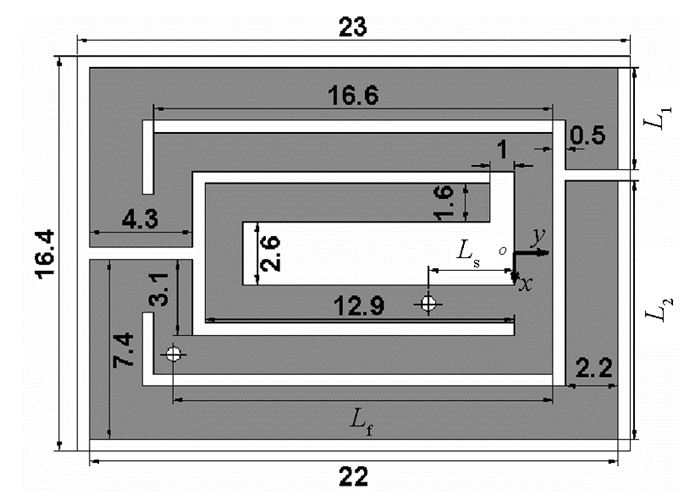

由于人体是由多种组织构成的非均匀介质,因而植入式天线的设计比在自由空间中面临更多的挑战,主要有:①生物兼容性,这可以使天线植入人体后不与人体组织产生排斥;②小型化,它能使天线更容易植入人体组织;③人体安全考虑;④天线与外部基站的通信性能.由于微带天线具有低剖面、低成本、易于加工、易于集成等特点,本文设计了一款小型化的宽带微带天线作为实验原型,其辐射面的几何结构如图 1所示.

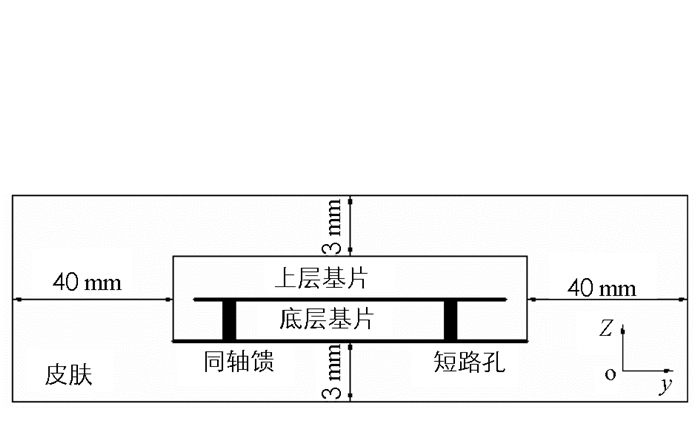

对于植入式天线来说,天线仿真平台的设计是天线正确仿真的重要环节.对于自由空间中的天线,通常用一个距离仿真物体各边约1/4波长的空气盒来模拟自由空间.但在人体中,天线的仿真环境发生了变化,仿真者需要有效地模拟人体组织中天线的性能.最接近真实情况的建模方法是将模型与人体器官按照1:1的尺寸比例来建模,但这种仿真平台结构太复杂,仿真时对计算机配置要求高,仿真速度慢.因此,需要找到一种近似的仿真平台,如可以利用多层组织平台来模拟人体.当然,最简单的办法就是利用一层组织平台来模拟人体,通常选用皮肤或肌肉组织[10].这种方法虽然与真实情况有较大差别,但它的结构简单,仿真速度快.研究表明,一层组织平台能基本反映天线在人体中的性能变化. 图 2为构建的一层皮肤组织模拟平台,天线位于平台正中.从图 2也可以看出,天线具有上、下两层基片,图 1所示的金属辐射面位于两层基片之间.

在本部分实验中,对于天线的类型,根据人体中天线的设计要求,教师引导学生选择天线类型,建议用平面印制天线.实例给出的微带天线只作为方案之一,学生可自行设计其他天线.对于仿真平台的构建,学生通过自己的创新思维和课下查阅文献资料来完成.实验给出的是单层模型,学生也可以选择多层模型,或利用其他软件自带的完整人体模型来仿真,如CST,FEKO软件中的人体模型.通过几种仿真平台的对比,可以使学生更好地了解仿真平台对该类天线设计的重要性.

-

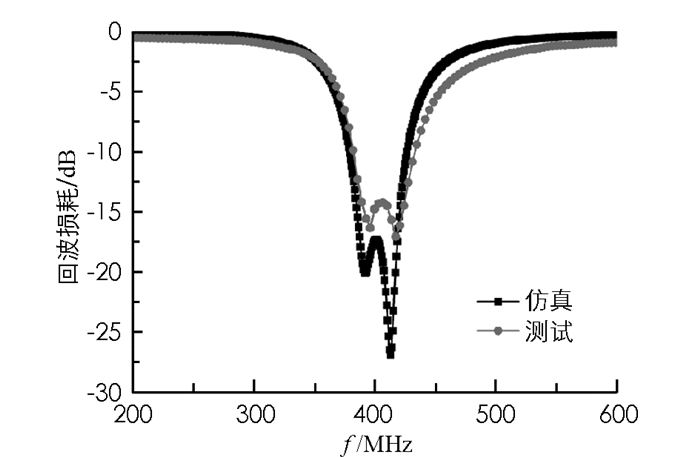

确定了人体仿真平台并建立好天线模型后,就可以在HFSS软件中进行天线仿真和优化.仿真的回波损耗如图 3所示.天线中心频率在402 MHz,-10 dB带宽为48 MHz(378~426 MHz).此外,我们也对天线在402 MHz时的三维增益方向图进行了仿真,仿真结果表明天线具有全向的方向图,它的峰值增益约为-34.9 dB. (为了论文的简洁,该图没有在文中给出).

基于人体安全考虑,我们评估了天线的1-g平均比吸收率(SAR,Specific Absorption Rate,单位:W/kg).在无线植入式设备与外部设备进行数据与能量传输的过程中,电磁场在人体中的传播会导致能量被人体吸收,即对人体产生加热效应,这里SAR即是用来评估人体所吸收射频能量的一个指标.为了人体的安全考虑,需要限定植入式设备对人体的辐射值.对本文所提出的天线,假定天线的入射功率为1 W,则402 MHz处的1-g平均SAR值为284.5 W/kg.因此,为了满足IEEE(美国电气和电子工程协会)对SAR值的限定标准,天线在MICS频段的最大入射功率应小于5.62 mW.

该部分主要完成了植入式天线各性能参数的仿真,包括回波损耗、方向图、比吸收率等.要求学生以自由空间中的天线为参考,比较天线在2种仿真环境中回波损耗、方向图的差异.此外,植入式天线额外引入了一个比吸收率(SAR)的仿真,它与人体的安全相关.为了顺利完成该部分仿真,需要学生预先在课下查找SAR相关资料,该参数也常使用在手机天线的设计中.该部分体现了微波技术与生物医学知识的一个学科交叉及应用.

-

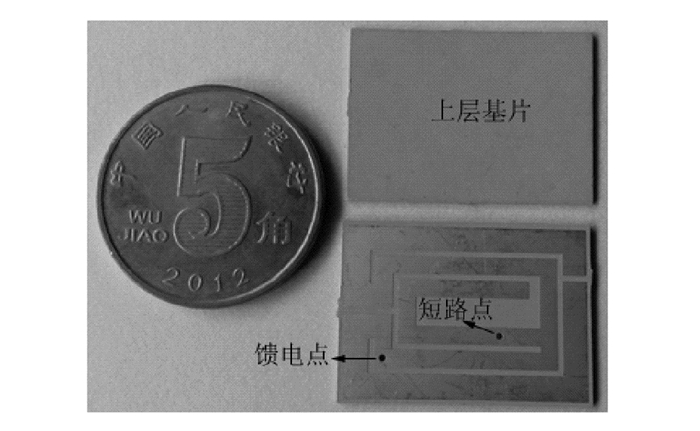

为了验证天线的性能,需要对天线进行加工和测试.构造的天线如图 4所示,它的尺寸与一枚5角钱的硬币相近.天线的主要性能指标有回波损耗、方向图、增益,这里主要介绍天线回波损耗的测试.与仿真平台相对应,我们需要搭建测试平台.由于仿真平台采用一层皮肤组织模型,因而需要构建与仿真平台相对应的测试平台.一种方案是利用多种化学试剂配制的混合液来模拟它,如可利用56.18%的Sugar,2.33%的Nacl和41.49%的Deionized Water来配制MICS频段的皮肤模拟液[11].第二种方法是利用动物组织来模拟.由于在MICS频段,猪肉的电性能参数与人体组织相近,因而可以利用切碎的猪肉来模拟人体皮肤组织[12].

利用矢量网络分析仪测试的回波损耗见图 3.与仿真结果比较,测试的中心频率略微向上偏移,但仍能完全覆盖MISC频段.需要指出的是,对于其他天线性能参数如方向图、增益的测试,只需将天线放入人体组织模拟液或动物组织中,其他测试步骤与自由空间相同.

该部分与自由空间中天线测试不同的是,需要构建与仿真平台相对应的测试平台,如选用化学药剂来配制人体组织模拟液,溶液的介电常数和电导率要与人体组织接近,这2个参数要通过特殊的测试工具来测量.由于与化学药品相关,该部分内容涉及到与化学学科交叉,考虑到学生的安全性,溶液配置最好与专门的生物化学实验室合作,或者在专业人员指导下进行.对于采用猪肉组织的第二种方案,由于相对安全,学生则可以更多地参与.当然,其他动物组织也可以用来模拟人体组织,如荣誉鼠、牛肉、狗肉等.

1.1. 植入式天线的结构及仿真平台设计

1.2. 植入式天线的仿真及优化

1.3. 植入式天线的加工及测试

-

根据《微波电路EDA》课程的特点,本文将本门课程的实验分为基础验证型、综合设计型和交叉创新型3种类型.基础验证型旨在使学生掌握微波EDA软件的使用技巧;综合设计型要求学生利用微波EDA软件设计相应微波电路,是对软件和本学科微波技术知识的综合应用;交叉创新型则要求学生在教师引导下将微波技术知识与其他学科知识相融合,是对本学科知识的扩展.本门课程的课堂实验共22学时,其实验安排如表 1所示.

本文给出的植入式天线设计属于交叉创新型实验,此时学生已经掌握了相关电磁仿真软件和基本的微波电路知识.在实验过程中,坚持“以教师为主导,学生为主体”“课上和课下相结合”的原则.为了充分发挥学生的个体优势及团对协作精神,我们将学生按4人1组分成若干团队,团队成员可以选择教师已给出的创新型实验题目或自己设计创新型实验.由于实验学时有限,该实验分为课上和课下两部分.如一个交叉创新型实验,课上分配6学时,主要用来给予教师布置实验任务,解答学生实验疑问,引导学生完成实验,其余未完成的实验部分由学生课下完成.对于实验成绩的考核,基础验证型和综合设计型实验可以以团队为单位提交实验报告;而交叉创新型实验则更注重个体的创新,每位同学均需提交实验报告,并进行PPT答辩和实物演示,成绩根据几个方面按一定比例相结合来进行评定.

经过几年学科交叉创新型实验的尝试,通过对往届毕业生的调研,我们发现实施学科交叉创新型实验后,约80%的学生学习兴趣、创新精神、实践操作能力与以往传统教学的学生相比都有明显的提高.

-

学科交叉并不是生硬地将多个学科结合在一起,而是相关学科的一个有机融合.为了更好地实现学科的交叉融合,学校应从大局上创造一些条件,如组建学科交叉融合学术创新团队,课程体系的跨专业化设置等[12].在学科交叉融合过程中,教师应发挥主导作用,勇于创新,努力找到自己所承担课程与其他学科的交叉融合点.在新工科背景下,为了设计交叉创新型实验,可以通过以下几种途径实现本科实验教学与其他学科的有机融合:

1) 实验教学与科技前沿知识相结合.当前,科学技术迅猛发展,在电子信息领域更是涌现出一大批科技前沿技术,如人工智能、大数据、芯片、新材料、新工艺等.教师应该多参加学术交流,了解相关学科的科技前沿动态,并分析是否能与当前实验教学某些案例相结合.引导学生思考并查阅相关资料,设立相关的学科交叉实验.这种方式不仅能开阔学生视野,也能促进他们的学习主动性.

2) 实验教学与科研课题相结合.科研课题一般分为横向课题和纵向课题.横向课题偏重实际应用,而纵向课题则强调理论创新.要创新就需要融入一些新的理论或知识,这通常要求多种学科知识的综合运用.如果能将科研课题的某一方面设置为与课程相关的创新型实验,这也是学科交叉融合的一种方式.

3) 实验教学与其他专业知识相结合.一门课程的实验教学往往会在不同学院,不同专业开设.每个专业学生的知识结构、学习侧重点均有所不同,教师应提前了解,多与其他专业的教师和学生交流,并引导学生将实验内容与其他专业知识相结合,形成新的学科交叉实验.就本门课程实验而言,当在通信学院相关专业开设时,我们会结合微波技术在通信领域的应用来设置实验,如将5G技术与微波技术结合;当在生物医学专业开设时,本文所设计的植入式天线就是一个较好的学科交叉案例之一.

4) 实验教学与企业发展相结合.值得注意的是,在交叉学科的融合和实施过程中,实验室最好能邀请企业参与.由于学校条件限制,学校可以与企业一起建立一些实践教育基地,这将有助于学生更好地完成实验.通常,学校注重学生的理论基础与创新,而企业注重产品的开发与实际应用,两者相结合对于学校将理论知识转化为实际产品具有重要的意义.产品经过市场反馈,又不断激励学校和企业对其进行改进和创新,从而使其达到令人满意的性能.对于交叉创新型实验取得的成果,如专利、产品等,可以按约定与企业共享,这也与新工科促进产学研协同发展的理念相符.

2.1. 植入式天线实验的实施办法

2.2. 实验设计与其他学科交叉融合方法探讨

-

本文探讨了新工科背景下学科交叉的重要性及意义,以一门工科课程《微波电路EDA》为案例进行分析.从《微波电路EDA》的实验教学现状出发,将教学实验分为基础验证型、综合设计型和交叉创新型3种类型来进行实验教学改革.以植入式天线为例,分析了交叉创新实验教学案例的实施过程及方法,取得了较好的效果,并在此基础上探讨了本科实验教学中一些学科交叉实验的设计方法,主要包括实验教学与科技前沿知识相结合、实验教学与科研课题相结合、实验教学与其他专业知识相结合以及实验教学与企业发展相结合.在新工科背景下,学科交叉活动有利于培养学生的创新精神,提高其实践能力,为学生融入社会或进行更高层次学术深造打下良好的基础.

DownLoad:

DownLoad: