-

零食是指非正餐时间所吃的各种少量的食物和饮料(不包括水). 《中国儿童青少年零食指南2018》中指出:6~12岁学龄儿童饮食模式逐渐从学龄前期的3顿正餐、2次加餐向相对固定的1日3餐过渡,正餐食物摄入量有所增加,但由于饮食间隔时间较长,容易产生饥饿感,且由于学龄前饮食习惯的延续,容易产生零食消费需求[1].小学生正处于生长发育和智力发展的重要阶段,正餐是身体所需能量的主要来源,零食作为对正餐的补充,也有一定作用[2].零食可以提供一定的能量和营养素,但是不如正餐均衡、全面.科学合理地食用零食可以缓解正餐间的饥饿,避免正餐吃得过饱,有助于补充3餐营养素摄入的不足[3].近年来我国儿童青少年的膳食营养状况有了较大改善,但也存在零食消费过多、缺乏科学指导等问题,零食也有消极方面的作用,容易对生长发育产生不良影响,研究发现农村和城区的小学生零食消费行为存在比较明显的差异[4-5].因此,引导儿童树立正确的饮食观和健康观,减少或纠正不良的零食消费行为,将有利于儿童从小建立平衡膳食、合理营养的理念,形成良好的饮食习惯,促进其健康成长,终身受益[6-7].

研究团队成员在以湖北省为主的孝感城区和周边部分县乡镇农村小学附近定点观察和调查,与小学生及其家长当面访谈,同时结合开展问卷调查,目的是了解小学生对于零食的安全认知、零食消费观点态度及其家长对小学生零食消费行为的影响等.通过食品安全与健康教育讲座,家长和学校以及相关单位开展食品营养与安全监督等方法,让小学生树立良好的饮食习惯和零食安全消费的健康意识.

HTML

-

以一至六年级小学生及其家长为调查对象开展问卷调查,分别为小学生问卷调查表和家长问卷调查表.共调查6~12岁学龄阶段小学生607人,一至六年级小学生家长488人,其中以三、四年级小学生和学生家长为主,分别占比为42.77%和34.16%.

-

实地考察、当面访谈和问卷调查相结合.在孝感市城区和周围县乡镇的部分小学校园门口附近零食摊点实地考察,小学生上下学路上购买零食的行为和在超市的零食购买行为加以观察,同时结合家长和小学生进行问卷调查.为了扩大调查的范围,设计了网上问卷调查,包括小学生零食现状的问卷表和家长认知态度的问卷表,分别独立平行调查,网上调查的主要对象是三、四年级学生和家长.

调查问卷内容包括:小学生的基本情况、零食喜好及程度、种类、零花钱数量、零食购买频率等内容.家长问卷内容主要关注对零食的食品安全认知及家长的观点态度、对孩子的零食消费行为影响等.

统计学分析:将调查资料数据输入计算机,归纳整理,运用Excel表格,图表信息对数据进行分析处理[8].

1.1. 调查对象

1.2. 调查方法

-

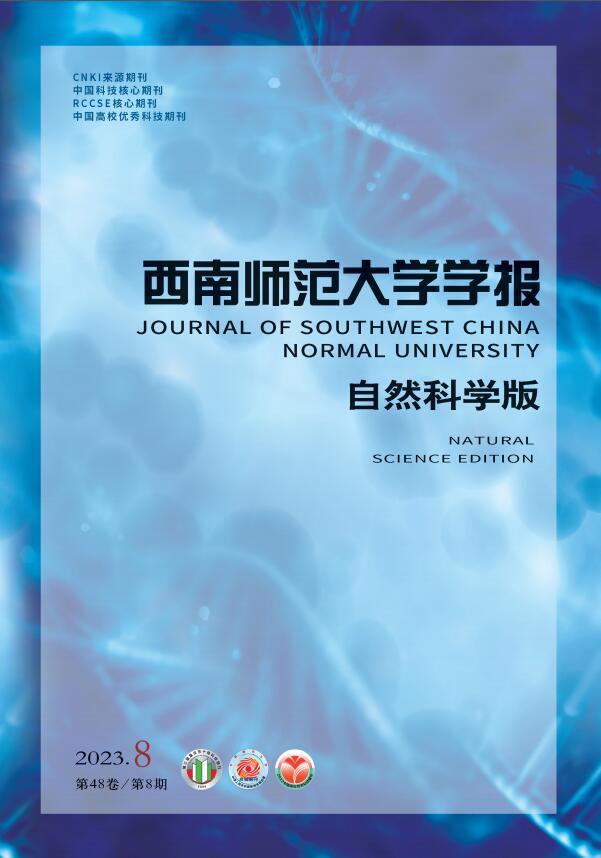

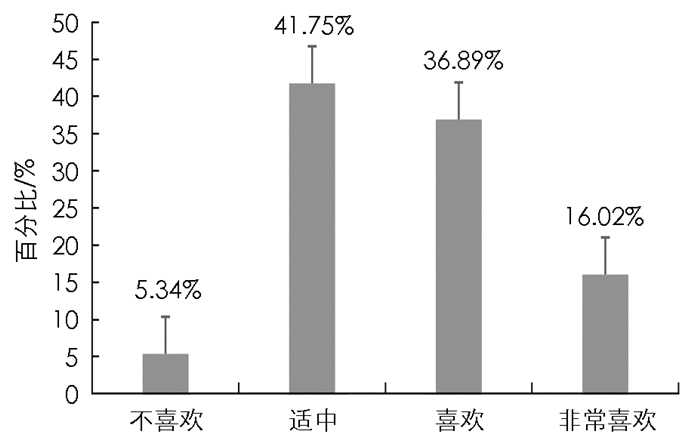

小学生零食现状问卷表“2.你有多喜欢吃零食”和“13.你喜欢吃零食的原因”以及家长调查问卷“2.您认为孩子的童年需要零食陪伴成长吗”和“7.你家里哪些人喜欢吃零食”等调查项目可以了解到,大部分小学生是喜欢吃零食的,原因是他们认为零食味道好,可以及时缓解饥饿感,并且零食可以与同学一起分享. 73.94%的家长认为小学生需要零食陪伴成长,他们对吃零食是赞同和认可的,从这里可以看出家人对待零食的态度对小学生购买零食行为影响很大(图 1和图 2).

从图 1可以看出只有5.34%小学生不喜欢吃零食,其他小学生对零食都表现出不同程度的喜欢. 图 2中73.94%家长认为小学生需要吃零食,表现为支持态度.

-

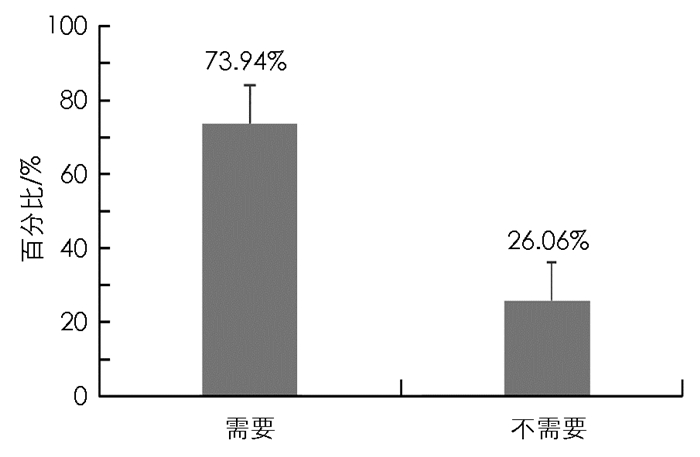

通过小学生零食现状问卷表“5.你一般放学后就想买零食吗”,“10.你喜欢吃什么口味的零食”,“11.喜欢吃什么类型的零食”调查资料数据表明,10%左右的小学生一放学后就想买零食,低于10%的小学生是因为陪着同伴买零食自己也买了.

从图 3可以看出,小学生选择甜的和辣的零食口味分别占38.10%和25.50%的比例,并且各种零食都愿意尝试,小学生零食消费行为比较随意,容易因为新奇而试吃.

-

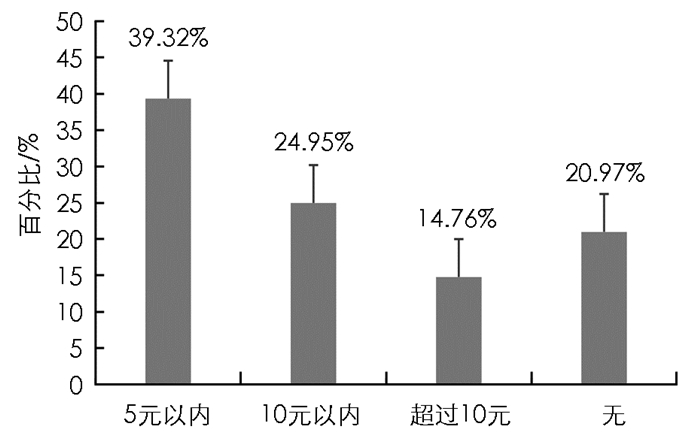

通过小学生零食现状问卷“3.你每周大约花费多少钱买零食”(图 4)和家长零食问卷“6.您每周给孩子多少零花钱”,大部分家长给了小学生零花钱,家长给零花钱的动机不同,小学生不一定都用于购买零食.

从图 4可以看出,39.32%的小学生每周零花钱在5元以内. 20.97%的小学生基本没有购买零食的习惯,一般是家长买了零食放在家里.进一步对零花钱花费与小学生所在年级的相关性分析表明,小学生零花钱数量的多少与其所在年级的相关性不明显.

-

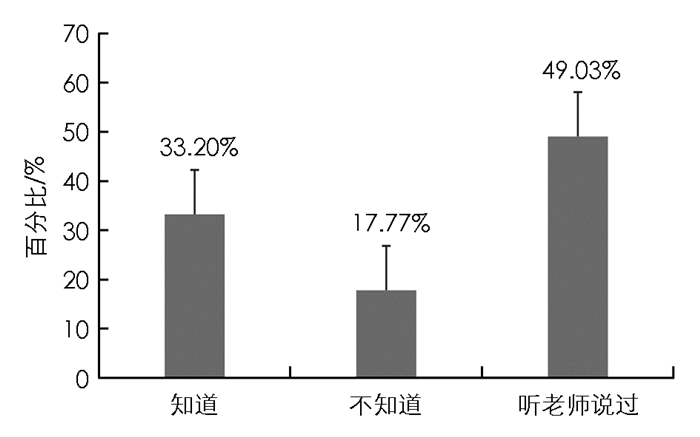

通过小学生零食现状问卷“12.你挑选零食时被包装的图案和文字吸引吗”,“14.你买零食时查看生产日期吗”(图 5),“15.你知道零食里面含有食品添加剂和对人体健康有害的东西吗”(图 6),调查发现,64.08%的小学生被零食包装吸引,无论是金属、玻璃、纸质、塑料等包装形式,还是包装上印刷的图案或有趣的文字以及食品的名称,这些设计外观具有有趣而新颖的风格,容易让小学生爱不释手.

从图 5可见,大部分小学生知道要看食品的生产日期和保质期,与家长和老师的提醒有关.从图 6可见,小学生对食品添加剂的认知比较简单而模糊,大部分小学生只是停留在听老师说过,对其危害性和功能作用知道不多.

-

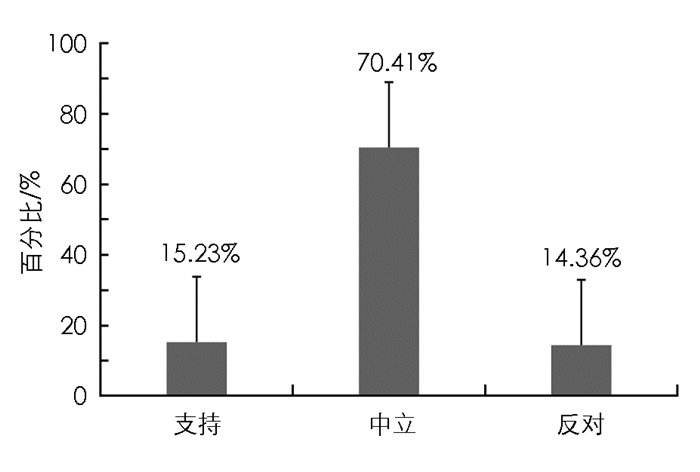

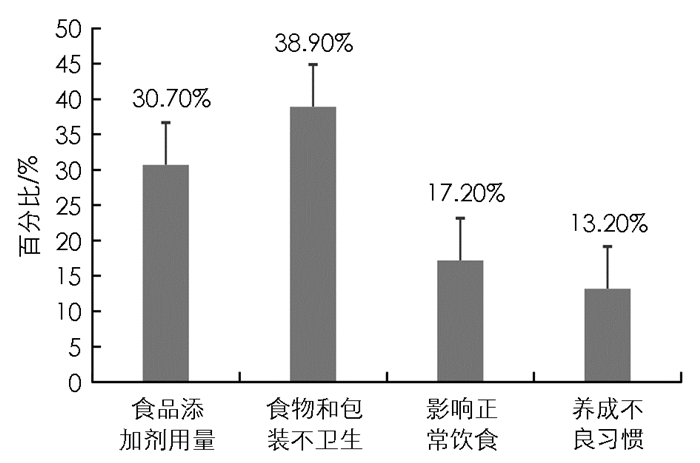

从家长调查问卷“5.您会在孩子买零食时给出建议吗”,“8.您对小学生零食的看法” (图 7),“10.您对市场上销售的零食主要担忧有哪些”(图 8),“11.您认为有需要颁布一款针对小学生零食安全健康的法律条款吗”等调查题目的选项可见,家长对小学生零食的安全认知及观点态度对小学生零食消费行为影响较大. 76.6%的家长会在孩子买零食时给出提醒和建议,在一定程度上可以防止偏食现象.在小学生零食的立法和监督管理方面,90%以上的家长认为需要针对小学生开展食品安全健康讲座等宣传教育,86.7%家长认为需要颁布一款针对小学生零食安全的法律条款.在小学生家长中,年轻的父母食品安全认知一般较为全面,年长的爷爷奶奶一般会顺着小孩的意愿购买零食,缺乏对零食的安全认识,因此家长应增强自身的食品安全意识来引导小学生合理选择健康零食.

从图 7可以看出家长对小学生购买零食的认知态度,一般保持中立,既不支持也不反对,但是在当面访谈中发现,有的家长表示出了强烈的反对和不满.从图 8可知,家长对市场上销售的零食的主要担忧是食物和包装不卫生,这也是零食危害性的原因之一.

2.1. 小学生零食喜好程度及购买零食行为原因

2.2. 小学生零食消费行为特点

2.3. 小学生零花钱数量以及年级相关性

2.4. 小学生对零食安全的认知程度

2.5. 家长对小学生购买零食的认知态度

-

孝感地区城市和县乡镇的小学生零食现状调查表明,当前小学生对零食安全卫生的认知并不全面,购买零食的行为比较随意,并且这种不健康的零食消费行为较为普遍.进一步分析发现,小学生的营养需求及摄入不合理,有些学生还存在影响正常饮食等不良行为习惯. 6~12岁是孩子身体和心理发育成长的黄金时期,身体素质直接影响生长发育水平,如果在小学学龄阶段,长期食用不安全的零食,就会对其身体造成长久性的损伤,并且可能养成爱吃零食的不良习惯[9].

小学生对零食的偏好使他们成为最大的受害者,如市场上大部分饮料的过量饮用会增加患龋齿的风险,而在被调查的小学生中有一半以上的小学生喜欢喝饮料,陈垚和段一凡等人对饮品和饮料消费行为进行了深入研究[10-11].偏爱甜食则会引起小学生营养不良或者营养过剩导致的肥胖.然而当前零食安全问题仍然严重,例如:附赠零食现象,有奖销售行为,食品和玩具混搭等.这些商业模式容易造成食品安全隐患,从现在很多小学校园周围“三无食品”销售问题屡禁不止可见一斑.

调查过程中还发现,小学生同学和同伴之间的零食消费行为相互影响很大.小学生的好奇心和驱众心理,使他们很容易受身边同学的影响,不管别人吃的零食是否健康,他们都乐意和同学一起分享,表现为一定的拉力因素[12].

通过家长调查问卷发现,家长的零食消费认知态度和学校的食品安全教育对小学生的零食购买行为影响很大.并且家庭环境影响着小学生的消费行为,父母收入、文化水平、对孩子的关心程度都是重要因素[13].

-

家长应加强指导孩子的饮食行为,学校应尽早、系统地制定和实施小学生食品安全的健康教育计划,在教育实践活动中配合食品安全执法部门的监督行动和检查工作,将有助于提高小学生的食品安全意识.同时食品企业可以研究和生产适合小学生营养需求的健康食品,学生餐相关从业人员应接受合理配餐和食品安全培训.在供餐学校及单位中开展形式多样的营养与健康知识宣传教育,并积极创造条件配备专职或兼职营养专业人员,从一定程度上可以减少儿童吃零食的问题[14].

DownLoad:

DownLoad: