-

“诗画的情趣”是古代山水画、山水诗、山水园同步、合一地发展所促成的中国传统园林的重要特点之一[1].晋代肇始发端,当时具备山水审美新义项的“园林”代替以物质生产为主要功能的“苑囿”而成为士人、贵族阶级之风尚;有唐一代,社会经济繁荣,尤其中唐以来,以科举入仕的社会上层刮起侈于游宴、书法图画的风气;至宋时,文臣骚客们不满足于都市繁华,追求心境与自然的合一;明清时,国力强盛,园林成为人居营建的重点而步入高潮期.正是在此社会背景下,画、诗、园融糅合一,延续未断,积累深厚.从最早的纹样描绘到山水画运用“皴”这一技法,形成抽象三维真实于二维画纸的图示方法,将山、水、建筑、动植物和人协同起来,融时空于方寸之间的造园实践相互观照,两者“虚实虽殊,理致则一”,皆是时空的艺术.中国传统山水画、造园与西方迥异,分别以写意与绘形为重要特点:前者在于心领神会,是抽象概括的风景再现;后者重在临景刻画,力求具象.从透视关系上看,西方着重静观描摹,中国更重散点流动.而单就画水而言,中国传统山水画虽不似西方着重描摹水体形态,或利用人工机巧突出水体动静变化(如大运渠、惊愕喷泉),但求自然之“真”,关注对水的物态、形态、情态融合描绘与再现,这是“外师造化,中得心源”的艺术创作总纲所决定的.古有“无水不成园”之说,探讨启示自中国传统画水论的园林理水实践,无论是对当代园林创作还是传统艺术理论的传承创新都意义重大.

HTML

-

意在笔先,要分远近.杜甫曾说:“十日画一水,五日画一石”[2],虽然清代方薰认为“非用笔十日五日而成一石一水也.在画时意象经营,先具胸中沟壑,落墨自然神速”[3],但仍可说明画水不易掌握.王维强调“凡画山水,意在笔先”,并提出“观者先看气象,后辨清浊.定宾主之朝揖,列群峰之威仪,多则乱,少则慢,不多不少,要分远近.远山不得连近山,远水不得连近水.山腰掩抱,寺舍可安;断岸坂堤,小桥小置.有路处则林木,岸绝处则古渡,水断处则烟树,水阔处则征帆,林密处则居舍.临岩古木,根断而缠藤;临流石岸,欹奇而水痕”[4],成为后世山水画所遵循的重要章法,并因其较为写实的景物描绘使得后世造园得以直接借鉴.荆浩则提出“山立主宾,水注往来”、“溪涧隐显,曲岸高低”等观点[4].

水有三远:“阔”、“迷”、“幽”.明清时,画水对章法的追求更为极致,遂成定法. 《芥舟学画编》记载:“凡画当作三层,如外一层是横,中一层必当多竖,内一层又当用横”,并要求调合得宜且能因场地而变.其中,“水”与“云”成为调合迫塞布局的有效元素,即“能以一二处小空,或云或水,俱是画家通灵气之处也”.此外,“有成片之水面,无成片之平地”,并且要“泉必求源”[5].水被发展为“计白当黑”中的“白”,“虚实相生”中的“虚”,有出奇趣,衬托实处之妙.韩拙则在郭熙“山之三远”的基础上补充出“水之三远”:“有近岸广水,旷阔遥山者,谓之阔远.有烟雾暝漠,野水隔而仿佛不见者,谓之迷远.景物至绝而微茫缥缈者,谓之幽远”[6],完备了山水画中水要素的层次关系理论,可谓画水布局之重要法则.

关注水之源头、波纹大小以及水流来龙去脉. 《广川画跋·书孙白画水》记载:“要知画水者,当先观其源,次观其澜,又其次观其流也”[7].如画泉(指下降泉)时,只有确定其源后,才能绘出“由分而合”之态,才会理解“合处多在峰腰”,从而明白泉支“由合而分”、“分处尤宜石脚”((清)汤贻汾《画筌析览》).当然,源头深浅还决定着出水量的大小.故《绘事微言》言“水口之难,难在峡中流出,有璇环直捷之势”.可见,深刻把握源头位置(画面起点)以及与之相关的岩石位置、大小、比例,水流分合关系等的控制,才能使所绘之水符合自然逻辑. “澜”指波纹,浅流、缓流以平波细纹表现,深流、急流则可选择回旋浪花的波涛来刻画,并以“不混回澜为工”.黄公望发展出“远水无痕”的画法,利用空白或水中物象态势以示水之动向.尽管如此,一切都仍是建立在“观澜”的基础之上.要将水画活首先要理解“水流则动”这一原则,只有理清水的来龙去脉(“观流”)才能“引脉分流”(指水有整体气势,有主次呼应之势),从而形成“萦纡曲直,随流荡漾”的自然形态.

-

道法真水、因境而形是画水论的精粹所在.北宋为画水论“井喷式”发展阶段,画家须有体察、观照自然的能力.如《山水诀》、《林泉高致》、《山水纯全集》、《广川画跋》等诸论著中均对画水提出独到见解.韩拙认为“水为山之血脉”[6],郭熙将水视为变化多端的活体,可“深静、柔滑、汪洋、回环、肥腻、喷薄、激射、多泉、远流,亦可瀑布插天、溅扑入地、渔钓怡怡、草木欣欣、挟烟云而秀媚、照溪谷而光辉”[8].不同的水体因境而有不同的形态特征,郭熙也指出“近世画工,画山则峰不过三五峰,画水则波不过三五波,此不淳熟之病也”、“何谓所取之不精粹?千里之山,不能尽奇;万里之水,岂能尽秀……一概画之,版图何异?凡此之类,咎在于所取之不精粹也”[8].画家们为避免“所取之不精粹”,有意识地归纳自然界各水体特点,亦提出“身即山川而取之,则山水之意度见矣”的拮山水本然、道法真山真水的创作方法论.

情态也是画水时需要关注与表达的.这一表达往往借助季相、天气等自然环境予以展现.如《山水诀》中有“春水绿而潋滟,夏津涨而弥漫,秋潦尽而澄清,寒泉涸而凝泚”[4]的说法,《山水纯全集·论水》说“水有四时之色,随四时之气”[6].董逌的《广川画跋》更是有多篇文字专论画水,批判了一些不得要法,忽略水环境自然属性,盲目追求的“落俗”现状,如“又欲迅快,不知放荡泻下流,往往翻成沸汤……若无片浪高低,便不成水,是坎水汇潴而停者尔.今之画工,能无此患哉?”[7]韩拙也认为“作画之病者众矣,惟俗病最大”,抨击画者工匠化未免落俗[6].

-

董逌推崇孙白画中“真水”可贵,赞其“潭涛浚原,平波细流,停为潋滟,引为决泻”,“出乎前人之料,别为新规胜概”,认为应突出水的“自成”性,如“自成汛流,自成冲波”,任其“萦纡回直,随流荡漾”,“长文细络,有序不乱”[7].但在对孙位的画作鉴赏中,苏轼与董逌产生不完全一致的解读.相比苏轼的“输泻跳蹙、汹汹崩屋”之势[9],董逌对孙位所画山水的认知似乎更加深入:初为“平漫潢洑”,后又呈现“前直冲飚”[7]之态,极具层次变化,“依山占石”、“傍挟大山”为水势变化的依托.可见,以唐五代的时期,山水画极其关注水的层次、水岸形态、水面大小以及水与山石、植物等的关系等.

实际上,两种理解均以“真”作为追求,但身临同象而达不同的境,这在任何创作中都是允许存在的.但值得关注的是,董逌所提的“不假”理论,抨击孙位“必杂山石为惊涛怒浪”、“求假于物以发其湍瀑”的画水方法,认为失水之本性,不足于水,并提倡“不假山石为激越”、“不借滩濑为湍溅”、“识游泳乎其中而不系于物”[7].董逌求“真水”,却不求“假于物”,与苏轼“画奔湍巨浪,与山石曲折,随物赋形,尽水之变,号称神逸”[9]的态度迥然. “假”与“不假”论似乎可以视为画水“写实”向“写意”转化的证据,这与宋山水画、山水园创作写意化转变的背景密切相关.董逌坦言“画水尤难”,主要是“至水则无带映,曲文斜势,要尽其窊隆派别”[7].

不过,从后世山水画论的发展来看,“善假于物”成为主流观点.郑绩喻石水关系为血骨,“石为山之骨,泉为山之血,无骨则柔不能立无血则枯不得生”[10],并称“五日一水,非虚语也”.可见水随地形而复杂变化,演绎于园林理水中也是如此.需要指出的是,自宋山水诗画与园林走向融合后,明清山水画与人居环境已完全胶着,郑绩在《梦幻居画学简明》中指出山水画并非只“绘树描山,写石画水”,最好能“浑涵天地于胸,取可游可居之境,兼绘飞潜动植”.认为有“可行者,可望者,可游者,可居者”四者,乃可与言画.相较于“可行”与“可望” “可游” “可居”更妙[10].建筑遂成为画中重要的构成要素,塑造空间的同时表现出浓厚的人情味与时间感.南宋洪适的园林“茭藋弥望,充仞四泽,烟树缘流,帆樯上下,类画手铺平远之景,柳子所谓‘迩延野绿,远混天碧’者”[11],就是组合了水景、地形、建筑和植物等多样要素运用画论而进行营建.正是得益于山水画与人居环境相融糅的背景,画水理论才能被园林理水吸收借鉴,发展形成了具有“顿开尘外想,拟入画中行”的“入境式”的创作途径.

综上,传统画水论重视章法布局以及源流梳理;在道法自然的基础上艺术化地追求“真水”的表达,在此观念下尽可能在画中表现多种水体形态;通过山形、建筑和植物的多样组合塑造画面层次感与空间感,试图传达画者所想表达的意境.而造园理水实践与画水论相互观照、彼此启发.

1.1. 讲究章法

1.2. 道法真水

1.3. 善假于物

-

园林理水注重旷奥与三远的布局,以塑造空间美感. “游之适,大率有二:旷如也,奥如也,如斯而已”,柳宗元早在唐代就已总结出“旷”、“奥”这一对互立互成的风景空间美学形象,并指出可“因其旷”,但“不可病其敞”;可“因其奥”,亦“不可病其邃”,“远”则与“玄”互为表里. 《说文解字》中有“玄,幽远也”之载,韩拙补充提出“阔”、“迷”、“幽”之“水之三远”,由近及远,藉近岸、远山,烟雾、景物构成空间虚实之韵.孟兆祯先生也提出水之“阔远”、“深远”、“迷远”,目的在于营造旷奥之趣.大尺度园林理水,如承德避暑山庄、扬州瘦西湖、杭州西湖、北京圆明园、颐和园等都无一例外地通过洲岛、堤堰和桥涵等划分空间层次;小尺度园林的处理如拙政园、网师园、留园、环秀山庄等也在水口处利用廊、桥等构筑增加景深.理法中有藉山塑水、水中理山(如一池三山)、洲平屿矗、方心环潆、聚前潆后、堤堰桥横、桥矼隐水和藉物隔掩等多种手段,皆旨在营建聚散得宜的水体形态、旷奥兼具的空间体验以及三远可及的视觉美感.

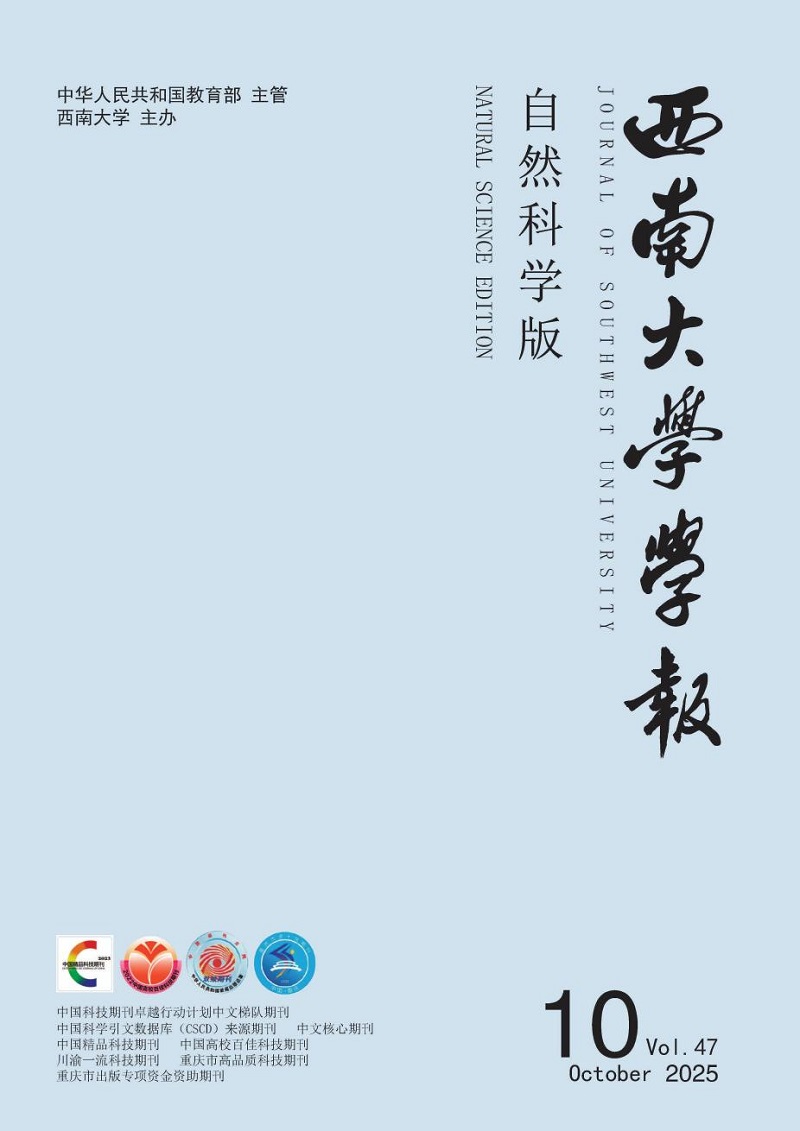

重视源头、水口、水尾等水的端部. 《写山水诀》中记载:“水出高源,自上而下,切不可断脉,要取活流之源”[12].明代计成大师基于实践中总结道“卜筑贵从水面,立基先究源头.疏源之去由,察水之来历”[13].山林地理水需要“入奥疏源,就低凿水”并“浚一派之长源”.北宋艮岳在水源处理上,“浅碧分江入众山.山深无处不潺潺”[14],“北俯景龙江…….其上流注山间,西行潺湲.为漱玉轩”[15],据朱育帆先生推测西行潺湲之水为桃溪[16].作为入艮岳的重要水源,“回环山根,萦带奇石”,水流石上,随形就势,或聚或涨,并以桃花红雨成境[14]表现出“深奥清源”的水源空间氛围. 《绘事微言》则有“既有水口.虽清溪浅濑,必有源头,源头藏于数千丈之上,从石缝中隐见,在上倘或有万丈未可知”[17]的记载,于造园理水实践中发展为“藏源”这一手段,以遮映为佳,“垂瀑源头,宜加苔草遮映……似有潺湲之声,故宋人多作波纹,有沄沄之态”[18]. 《林泉高致》说“水欲远,尽出之则不远,掩映断其派则远矣.水尽出不唯无盘折之远,兼何异画蚯蚓”[8].留园在西北入水口处有意作半岛突出,并在水口空间中增设四座平桥及一座廊桥,结合山石高低错落,深藏水源;东之出水口也利用架平桥、植物山石等进行遮掩以求其隐(图 1:底图引自参考文献[19]).当然,园林理水不完全同于山水画创作,会根据实际环境开源,除山林地“入奥疏源”之方法外,城市地、村郭地、江湖地等多利用“疏导河沼”的方式来为园林提供水源.

-

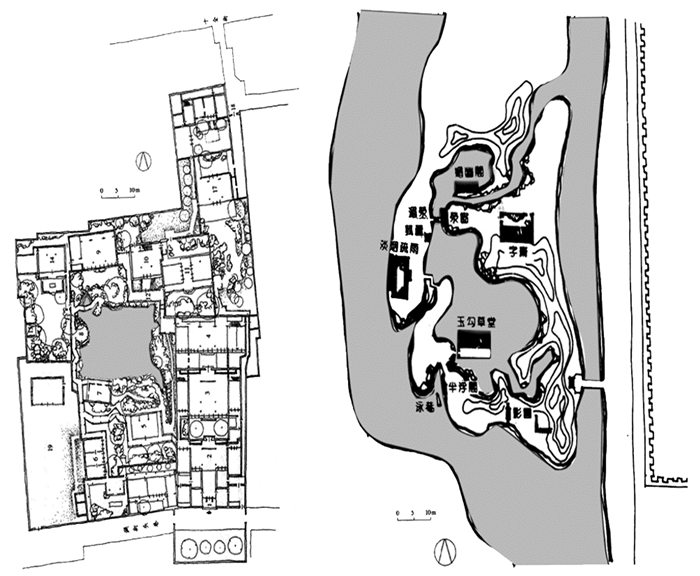

注重不同水境的塑造.这不仅仅是摹写再现自然界中多种水体类型,也契合工程学逻辑(助于水体曝氧、沉淀、自净等).溪水澜漫,应合芦草、沙汀、烟渚、凫雁、水禽、小艇等形成水阔天空之状;垂瀑源头应有潺湲之声,沄沄之态.艮岳、圆明园等皇家苑园面积广大故有条件创造多种类型的水景,而在“壶中天地”的小园中同样也可能创造出多样水景形态,如环秀山庄、寄畅园、瞻园等通过山石建筑植物的组合形成泉、涧、溪、池、水岫等多种形态;在杭州五云山西面山谷“云栖竹径”景区,汇三泉之水于云栖奥,为清潭曲涧,作景区之水源.绕山东南而流,沿途藉自然环境形成井泉、狭涧、浅滩湍濑、疏影平潭等景象[19].当然,造园中的水体形态还需满足工程、地形等要求.如避暑山庄西北面开凿水渠,蓄积山岳区山涧清流,此长渠因循就势进行聚散处理,实现工程的自然化.长渠上有三处放大:一为“半月湖”,一为长湖北端的“如意湖”一为长湖南端“内湖”,渠体放大的目的可总结为“遇谷口溪流而扩”.同时,长湖中置“长洲”,洲上设“千尺雪” “文津阁” “远近泉声”等景,内湖与如意湖间置圆形岛创“双湖夹镜”,仿西湖里外湖.避暑山庄长渠以及东南湖泊区,洲岛的设置除提供造景条件外,更重要的是起到分水保护的作用,是艺术与工程技术结合的范例(图 2:底图引自参考文献[20]).

此外,园林理水常综合周边小环境气候条件经营,借生境以求画境,从而凸显意境.如众地之烟雨楼便是利用淫雨时节的生境特征创设朦胧、迷离的空间“迷远”之意境.又如传统园林中多借植物季相变化而创造异时水境,最常见的以荷为主题,结合园林构筑、水体综合造景.春季“随风潜入夜”之细雨带来“小荷才露尖尖角”的盎然之境;夏季荷花开放,花色入景,形成“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的热闹之境,花香也入景可成“香远益清”清新之境、或为“镜里香”宁静之境、亦达“雨裛红蕖”冉冉之境;夏秋之交,莲子成熟,“鱼戏莲叶间”、童男媛女在水中“荡舟” “采莲” “低头笑”,在水畔“迁延顾步”,展现了缠绵之境;秋冬荷叶凋零,“留得残荷听雨声”,以声入境,悲凉孤寂.如此往复,空间流转,别有滋味.实际上,大尺度水景空间理景中也常利用四季生境之变,如各地西湖风景的经营都关注四时景象之不同,经营着“淡妆浓抹总相宜”杭州西湖、“烟雨偏宜晴更好”的福州西湖,而实现的关键则是各类要素的协同.

-

协同各类景物要素塑造方能园林空间之美. 《说文解字》载有“玄,幽远也”.唐时柳宗元总结出“游之适,大率有二:旷如也,奥如也,如斯而已”[21]的风景空间美学理论:“旷”,即空旷开阔,宜于登高远眺,目之千里;“奥”,即深奥无穷,宜于亲昵近观,目触摹玩,两者互立互成.韩拙提出“水之三远”,由近及远,藉近岸、远山,烟雾、景物构成空间虚实之韵.目的在于营造旷奥之趣.营造水景空间的法则被郭熙表述为“水欲远,尽出之则不远,掩映断其派则远矣”[8].前文提及的大尺度园林实例的空间层次划分及中小尺度园林景深塑造均协同各类要素而成.

画论提出“山脉之通,按其水径,水道之达,理其山形”,而“章法位置总要灵气往来,不可窒塞,大约左虚右实,右虚左实,布景一定之法,至变化错综,各随人心得耳”[22].理水与掇山统筹布局,互相依凭,“山以水为脉……故山得水而活”,如艮岳“左山而右水,后溪而前陇”.避暑山庄东南低地藉武烈河及狮子沟间隙水,并引山庄内热河泉水、汇山涧清流开辟湖泊区,是山庄的精华所在.湖中再以洲、岛、堤划分为若干水面,湖泊区西半部以“径分三枝,列大小洲三”的“芝径云堤”及附属洲岛为主要实体,将水面划分为澄湖、如意湖、上湖和下湖等宽阔水域,“芝径云堤”系列洲岛宽窄曲伸的形态不仅协同于狭长湖面形态,更巧妙地衔接宫廷区3组南北平行轴线,宫苑空间得以转换,游览线路也应运而成(图 2:底图引自参考文献[20]);东半部则因水景面积较小,利用地形处理与西面隔障,突出表现幽静氛围.

建筑临水、环水的布局源远流长. 《水经注·易水》描述春秋战国时期诸侯国燕下都三台(钓台、金台、阑马台)秀峙相对;东汉梁冀园“台阁周通,更相临望;飞梁石磴,陵跨水道”[23];北魏洛阳之华林园、西晋洛阳之西游园、六朝建康之华林园、乐游苑等宫苑内皆有建筑与水组景的记载.六朝建康玄武湖水经华林园水系流入南部台城(建康宫),与台城宫殿建筑组构成泉流环绕的组合模式,郭湖生先生认为此为唐代敦煌壁画“净土宫”背景之源,也是日本净土庭院理法之本[24].南朝私园规模小型化,建筑与水关系更加紧密,湘东苑“通波阁”、“映月亭”、“临水斋”等建筑依水而成,秉承秦汉时“飞廊建筑”的理念,凌于川谷;隋唐进入造园全盛期,无论是宫苑或是私园,都竭尽能力引水造景,与建筑的关系更为多变.宫苑如隋西苑,北海为中心,海上三山上营建亭、宫、观.海北龙鳞渠渠萦行,建筑十六院,各院因循就势,三面临渠,并跨以飞桥,院中又开凿池沼,湖中又有湖[19].有宋一代,建筑多环水点缀,营造疏朗、雅致之感,北宋御苑艮岳壶中北水系以大方沼为中心,通过馆、阁、堂等建筑环绕点缀形成内聚空间,强化壶中氛围.张择端的《金明池夺标图》(图 3:底图引自参考文献[1])绘出建筑环绕水体点缀布局的情景,建筑与水结合方式多样,一方面临水建筑或挑出水面,或利用建筑轮廓优化池体驳岸,或重楼远眺,或架空取景,竭尽所能与水发生联系;另一方面,水心殿占心,临水殿、奥屋互为对景.至北宋时,建筑环水布局的设计理法已初步形成.建筑环水布局手法至明清得到延续发展,大尺度理水的皇家御苑院落环水,水中有院、院中有水.江南私园因场地有限,理水后除环水点缀理法外,也常通过长廊联系各园林建筑围合,寻求步移景异的效果.比如影园和网师园,占地面积不大,但水面所占比重皆大:影园因处岛上环水点缀布置,“略成小筑,足徵大观”;网师园巧藉水陆关系,退布建筑,游廊环绕,寻求视觉空间上的最优.两园水系一方一曲,园林建筑随曲合方,与水密切关联,各具特色(图 4:底图引自参考文献[25-26]).不仅如此,建筑还起到控制作用,玉钩草堂为影园主体建筑,四面临水,挑于水面,北望媚幽斋,构筑南北主控制线;东西向一字斋,“淡烟疏雨”院落循地形错落布置,形成双重东西次轴;沿水点缀休憩建筑如半浮阁,泳庵,漷翠亭等,或漂于水上,或借景园外.另外,涉水构筑的巧设也有助于空间趣味的形成,如桥体就有飞梁、汀矶、悬梁、卧虹、平桥、石矼、亭桥和廊桥等诸多类型,常起到分割空间,藏源收尾等作用.可见,建筑与水经历由简入繁的发展脉络,大致上由单体点缀发展到环抱组合,由临水布局发展为挑水、凌水和落水等多样组合,并由平面延展发展至平面、竖向配合构景,使得园林中“看与被看”之“定观”赏景与“步移景异”之“动观”游览融糅,实现时空的合一.

《林泉高致》中“怪木斜欹,影浸寒水,根蟠石岸,轮囷万状”[8]道出植物景观可影响水景空间. 《画筌》中也说,“山门敞豁,松杉森列而成行;水阁幽奇,藤竹萧疏而垂影. ”,亦表明植物种植形式以及其倒影具有强化空间、调和虚实等作用[27].计成所作影园,地狭仅3 000余m2,南湖水面不阔,且倚靠扬州府城城墙巨大实体,故于园内开大面积水体为中心,联系内外城壕,以虚其地,东面塑土石山柔化城墙边界,园林建筑等实体则点缀而非围合联系,藉近水远山及“柳影” “水影” “山影”协调虚实关系,小中见大,董其昌赞赏此园“得山水骨性”.陈云文总结传统水景植配方式有[28]:乔木层概括为“峙” “列” “斜” “探”四式,通过丛植、列植、孤植、群植等种植手法协同水体形态塑造空间;灌木层则运用“镶嵌之法”,“描边” “散镶” “群镶” “点嵌” “合嵌”各法随境而转;水面植物挺浮皆可,“占边把角” “浮心弄影” “虚角计白”各式,遵循“计白当黑”之画理.此外,还通过植物季相景观、植物诱发的声景观等共同组境,构筑立体化的山水图卷.

2.1. 布局及端部处理

2.2. 水境塑造

2.3. 要素协同

-

古代传统山水画是画者通过对景物的深入观察与理解而进行的再创造,融糅着对自然的理性认知,而山水画论是画者通过鉴赏创作积累总结而成的方法论.画者多是文人士大夫,他们也从事着园林、诗词等创造活动,于是才推动着中国传统造园与山水画、山水诗合一地发展,这是独立于当今世界上任何国家的园林艺术,架构起了传统山水画论与传统造园理水间相互参照、渗透的创作逻辑,也为从山水画论中寻求园林理法智慧提供可能.水作为传统园林中重要的构景要素,形式变化多样,并能协同地形、建筑和植物等塑造空间美感,成为造园实践中的关切重点.传统园林理水明显受到传统画水章法及创作方法的启示,并能结合场地与工程实际进行调适运用[29].针对此认识进行的脉络回顾与案例研究,对于唤醒在西方景观设计理论冲击下而迷失方向的中国当代园林创作意义重大.中国园林设计亟需文化自觉,而诗、画、园三位一体的入境式的创作手法应该得到更多的关注以及“在地”实践.将传统山水画论与传统园林理法进行要素的对比研究不仅起到一定的现实作用,也对艺术理论的传承与创新具有重要意义.

DownLoad:

DownLoad: