-

进入21世纪以来,提高教育质量成为各国政府进行教育改革和制定教育政策的核心。教师是教育发展的第一资源,教师队伍的整体素质体现了教育的整体质量。我国政府非常重视教师队伍的建设,自20世纪90年代起,就在教师教育制度变革方面颁布了一系列有连续性的国家政策,旨在提高我国教师专业地位、培养业务能力精湛且教学能力突出的世界一流教师[1]。2018年1月20日,《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》颁布,表明我国政府已经从国家战略层面上认识到了教师教育的重要性,并要求各级党委和政府把全面加强教师队伍建设作为一项重大的政治任务和根本性民生工程切实抓紧抓好[2]。在我国参与构建全球教育治理体系的过程中,除了要切实提高本国的教师教育质量,还要关注国外教师教育变革的新态势。那么,目前国外教师教育研究出现了哪些热点问题和核心议题呢?本文通过对2008至2017年教师教育研究领域CSCI期刊《教学与教师教育》(Teaching and Teacher Education)的载文进行可视化分析,剖析了国外教师教育研究领域的热点主题与前沿问题,以期为我国教师教育研究提供参考。

全文HTML

-

根据布拉德福文献离散定律(Law of Bradford):“大多数关键文献通常会集中发表于少数核心期刊,这些期刊一定程度上代表着该学科的研究现状、发展趋势和学术水准。”[3]在教师教育研究领域,《教学与教师教育》(Teaching and Teacher Education)属于权威期刊,其刊载的文献一定程度上反映了西方教师教育研究领域的热点问题和前沿动态。根据Web of Science数据库中的期刊引证报告显示,2018年该期刊的影响因子高达2.473,在教育研究领域排名第2(见表 1)。

本研究以Web of Science核心数据库为资料来源。检索条件设置如下:出版物名称为Teaching and Teacher Education;文献类型为Article;语种为English;索引为SCI-EXPANDED,SSCI,CCR-EXPANDED,IC;时间跨度为2008至2017年。之后,利用CiteSpace V软件对样本数据进行去重操作,共获得1 430篇文献作为研究样本。对样本文献数据进行关键词共现和文献共被引分析,探究国外教师教育研究热点与知识网络,并在此基础上对研究热点变迁与研究主题的发展轨迹进行探讨。

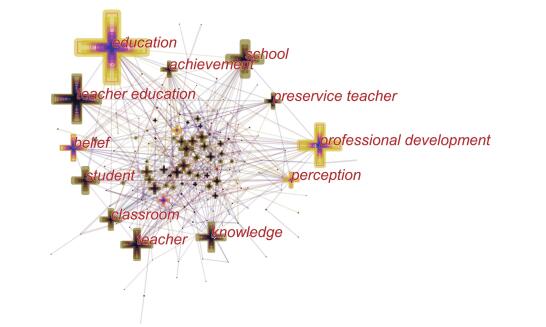

关键词共现图谱是通过对主题词、关键词进行共现分析,揭示某一学科领域的知识结构演变状况、研究热点和前沿动态等[4]79。CiteSpace软件中的频次及中心性能够反映特定阶段的研究热点,因此,可以运用CiteSpace V软件对数据进行处理。条件设置如下:年度区间设定为2008至2017;时间切片(year per slice)设定为1;主题(term)和关键词(keyword)作为节点类型(node types)。运用CiteSpace V软件生成国外教师教育研究主题词共现知识图谱(如图 1所示),接着利用“Export-Network Summary Table”功能,得到有关2008至2017年教师教育研究的主题词频次、中心性等基本信息的列表(见表 2)。该主题词的统计情况是被引频次在50次以上、中心性高于0.05。图 1显示关键主题词节点N=167(表示出现的所有主题词),节点间的连线E=513条(表示主题词间的关联),Modularity Q=0.406 8(模块值> 0.3意味着聚类结构是显著的),Silhouette=0.595 4(平均轮廓值> 0.5说明聚类比较合理)[5]。

利用CiteSpace中的“spotlight”功能对图谱中的关键节点与连线进行了显性化处理,以凸显中心性较高的关键词及其之间的关联。通过图 1可以发现,“教育(education)”“专业发展(professional development)”“信念(belief)”以及“知觉(perception)”等词是国外教师教育研究的关键节点。通过表 2可以发现,“新手教师(beginning teacher)”“教师行为(teacher behavior)”“教师信念(teacher belief)”以及“教师自我效能感(teacher self -efficacy)”等词的中心性较高,从频次来看“教育(education)”“专业发展(professional development)”“学校(school)”“教师(teacher)”“学生(student)”和“教师信念(teacher belief)”等词均超过了100次。

在文献计量学理论中,文献共被引反映的是某领域在一段时间内被研究者所共同关注的内容和方向,即研究热点[6]。因此,设置共被引文献(cited references)作为主要的网络节点,生成教师教育研究文献共被引网络,以厘清教师教育研究热点的知识基础。为此,本研究整理出10篇影响力较大的共被引文献(见表 3)。综合高频主题词表 2及高被引文献表 3,可以发现,当前国外教师教育研究的热点主题主要集中在“教师专业身份认同”“教师专业发展”“教师自我效能感”以及“教师教育实践变革”等4个方面。

-

教师专业认同反映出教师(包括职前教师)对“专业教师”这一身份的认知、态度和情感[7]57。这意味着教师的自我意识、生命体验、实践知识等在参与教师专业身份构建过程中发挥着重要的作用。因此,关注教师主体性在专业身份认同过程中的作用已经成为重要的研究方向。此外,身份认同(identity)、动机(motivation)、知觉(perception)、反思(reflection)、态度(attitude)、经验(experience)、背景(context)等高频主题词的出现,凸显了研究者们对教师专业身份认同的关注。结合共被引文献及相关文献分析可知,当前关于教师专业身份认同的研究,在研究对象上以职前教师或新手教师为主,在研究内容上主要集中于教师专业身份认同形成原因与提升专业认同方法等方面。

在追求宏大叙事和崇尚工具理性的时代背景影响下,教师专业身份认同研究往往忽视教师个人主体性的作用而片面强调政治、社会等宏观层面对教师专业身份的形塑功能[7]57。受后现代主义思潮的影响,西方越来越多的研究者倾向于使用微观的、后结构的和日常性的话语体系来展开研究,注重教师专业身份认同的情境性、复杂性与建构性等特征[8]。弗洛雷斯(Flores M.A.)等人通过对14名新手教师进行为期两年的追踪研究,从个人因素、专业因素、情境因素及其相互作用等方面,探讨了新手教师专业认同形成及重塑的途径。他们的研究显示了新手教师的个人经历与工作环境在其专业身份认同的形成、构建和重塑过程中的重要作用:在合作型文化环境中工作的新手教师,更有可能表现出积极的教学态度;个人经历在其教学实践、专业身份认同及其重塑过程中发挥着重要功能。此外,他们的研究还显示职前教师教育项目的影响力相对薄弱,这可以通过加强职前教师实践体验的机会、反思个人经历和改善学校文化环境等方式来增强职前教师对其专业身份的认同感[9]。心理学中的对话自我理论为教师专业身份认同研究提供了更为详细的方法。该理论认为,教师在形成对其专业身份的认同过程中不能把“成为教师”当作终点,而应该看作多个“我的身份”(I-position)①之间进行持续协商的过程。教师身份的多样性、不连续性和社会性等特征决定了教师要以多种方式跟自己进行对话和交流,并处理好不同身份之间的冲突。这也意味着教师身份认同是一个动态发展的过程。因此,想要理解这种复杂性,需要我们更仔细地观察教师在日常生活中、在教育变革或职业转型时所面临的各种疑惑、困境和不确定性因素[10]。这些研究启示我们,关注教师的主体性,理解教师自我意识与具体情境之间复杂的动态关系,是提升教师专业身份认同的有效途径。

①“I-position”是对话自我理论的基本概念,强调了自我关系中“position”(立场、态度、身份)的变化。

因此,增强职前教师与新手教师的专业身份认同感已日益引起研究者们的重视。通过开展职前教师教育项目,能够在一定程度上提升准教师们的专业身份认同感。例如:一些研究者对悉尼大学两年制教育学硕士中的270名一年级学生进行了一学期的追踪调查,探讨了职前教师对专业反思与教师自我形象(self-image as a teacher)之间的关系问题。结果显示,更多的学生倾向于站在教师而非个人的角度反思所遇到的教育问题。研究指出,在职前教师教育阶段,准教师们已经开始建立他们作为教师的形象,同时强调了技术、在线学习的组织与设计对职前教师学习的潜在影响[11]。此外,有的混合研究还探讨了职前教师和新手教师的专业身份认同与职业倦怠之间的关系,认为教师专业身份认同具有六大要素,即价值、效能、情感、义务、知识和信念。结果表明,职前教师和新手教师往往对教学活动持有一种天真的、理想化的认知,而离职教师大部分是因为职业情感枯竭产生职业倦怠[12]。所以,不管是职前教师教育还是在职教师培训,其项目设计都要关注教师专业情感的发展,关注教师的生命体验在教师专业身份认同的形成、建构、重塑中的重要意义。

-

教师教育通常是指职前教师培养和在职教师进修相统一的专业化教育。因此,“教师专业发展”成为教师教育研究的热点主题也就不足为奇。表 2中的新手教师(beginning teacher)、教育(education)、专业发展(professional development)、共同体(community)、背景(context)和反思(reflection)等词成为高频词就说明了这一点。这些词同时还具有较高的中心性,反映出教师专业发展研究领域已经形成相对稳定的研究群体和比较成熟的研究主题[13]。表 3中序号为1、2、3的文献具有较高的中心性,表明这3篇文献研究的主题在教师专业发展领域的影响力较大。通过对这3篇文献的分析发现,目前关于教师专业发展的研究主要包括宏观和微观两个层面。在宏观层面上,主要探讨教师专业发展的整个过程;在微观层面上,主要关注教师个人因素与专业发展效果之间的关系。

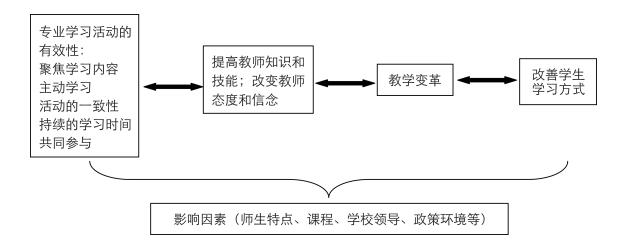

教师专业发展是指教师不断提高专业水平,获得新知识、新技能并提升专业地位的系统的、持续的复杂过程[14]。从某种程度上看,教师专业发展的过程就是教师进行专业学习的过程。一些学者指出:“教师专业发展研究的核心是理解专业发展关于教师学习和如何学习以及将所学的知识转化到教学实践中并能使学生成长获益的复杂过程。”[15]劳拉·M·德西蒙(Laura.M. Desimone)提出,在教师专业发展影响研究中,研究者们对有效专业发展(effective professional development)的核心特征达成了共识,并形成了一个共同的概念框架(common conceptual framework)[16]。她认为使用共同概念框架进行研究,将会提高教师专业发展研究的质量。为此,她提出了教师专业研究核心概念路径模型(path model),如图 2所示[16]。该模型反映出了教师专业发展、教师知识和信念、课堂教学实践以及学生学业成就四者之间复杂的互动关系,还体现了教师专业发展的整个过程。首先,教师能够体验有效的专业学习活动。专业学习活动的有效性体现在准确聚焦预期的学习内容、教师主动学习、活动的一致性、持续的学习时间以及共同参与5个方面。其次,通过专业学习,增加教师知识、提高教师教学能力、改变教师信念和态度。再次,教师借助新知识、新技能或新态度、新信念,不断改进教学内容和方法。最后,通过教学变革,促进学生学习方式的改善。此外,一些背景因素在该模型中发挥着中介和调节作用。由此可以发现,教师专业发展是一个具有系统性、持续性和复杂性的活动,专业学习作为教师专业发展的起点,在专业发展中处于核心地位。

教师合作学习和教师专业学习共同体的建设日益引起教师教育研究者们的关注。一些研究从实证角度探讨了新手教师的教学效能、教学参与度与专业学习信念之间的关系。研究结果显示了新手教师的动机结构与合作型专业学习之间呈正相关关系。这表明:鼓励教师进行合作学习、为教师提供支持性的学习环境,能够提高教师专业学习效果;教师个人品质如信念、韧性等,不仅可以帮助教师应对复杂困难的工作,而且可以使教师成长为具有“开放、参与和健康心态”的专业人才[17]。一些研究者认为,一个良好发展的专业学习共同体对教师教学和学生学业都能产生积极的影响。要建立教师专业学习共同体有两个前提假设:一是假设知识来源于教师的日常生活经验,理解这些知识最好的方式是与那些共享相同经验的人展开批判性对话;二是假设教师积极参与专业学习共同体将会提高教师专业知识水平以及学生学业成绩[18]。建立专业学习共同体的核心目的在于通过提高教师的专业知识与技能,改善学生的学业表现。因此,学习共同体对教师实践的一个重要影响是使教师树立以学生为中心的教学观,并改善学校的教学文化环境。

此外,教师专业学习需求与外部环境的相互作用会因国家传统、主流文化、政策环境和学校文化等因素的不同而有所差异。这些因素也会在不同层面对教师的专业学习产生不同程度的影响。因此,对教师专业发展的未来研究,既可以从宏观上探究政策、文化、历史传统等外部因素对教师专业发展内容、方式等方面的影响;也可以从微观上探究教师的认知、情感、行为等个人特点对教师专业成长的作用。而后者的研究会因为教师个人动机、生活经历、特点的不可控而显得更为复杂和有趣。

-

从新手教师(beginning teacher)、自我效能感(self efficacy)、信念(belief)、动机(motivation)、态度(attitude)和影响(impact)等高频词可以看出,教师效能感研究是当前教师教育研究领域的热点。在研究对象上以新手教师为主;在研究内容上聚焦于教师自我效能感的来源和影响因素等方面,并呼吁增加有关教师集体效能感的研究。

自我效能感在教学和学习活动中发挥着重要的作用,而影响教师自我效能感的最重要因素是实习和入职期间积累的教学经验。班杜拉(Bandura)的自我效能理论认为,自我效能感是个体对自己能成功实施特定行为的一种信念。自我效能感在学习初期具有极大的可塑性(malleable),所以教师第一年的教学经验积累对教师效能的长期发展至关重要[19]。一些研究者通过对255名新手教师和资深教师自我效能感的来源进行比较研究后发现,直接经验是教师自我效能感的主要来源,所以新手教师的平均自我效能感低于经验丰富的资深教师群体。对于新手教师来说,拥有的教学资源和支持性人际关系(同事、领导、家长、社区)对自我效能感的增强影响更显著[20]。还有研究者对来自加拿大西部的1 430名中小学教师进行了调查,研究了教师经验、特质、自我效能感、工作压力与工作满意度之间的关系。研究成果表明:教师的工作经验与教师自我效能感呈非线性关系,从职业生涯初期到职业生涯中期教师自我效能感呈现开始上升、随后下降的趋势;女教师的工作压力和课堂管理压力较大,课堂管理的自我效能感较低;工作负荷越大的教师,课堂管理的自我效能感越强;课堂压力越大的教师,自我效能感越低,工作满意度越低;教年幼儿童的教师自我效能感水平较高;在班级管理和良好教学能力方面自我效能感较高的教师,对工作的满意度也越高[21]。由此说明,教师自我效能感因教师工作经验、性别、工作压力的不同而有所差异。因此,“一刀切”式的专业发展设计可能有时并不奏效,只有制订适合不同职业生涯阶段的专业发展方案,才能有效提升教师专业能力,并且增强新手教师对未来从事教育教学工作的信心。

班杜拉(Bandura)将集体效能感定义为:“集体对组织和实施达到一定成就水平所需行为过程的联合能力的共同信念。”[22]教师的集体效能感与自我效能感和学生学业表现之间的关系也引起了学者们的关注。一些研究指出,已有的关于教师集体效能的研究开始探讨集体效能感与学生学业表现之间的关系,研究区域也从美国拓展到意大利、加拿大、以色列、挪威和中国等国家。总体而言,已有研究对集体效能的认识仍然不够全面和深刻,研究方法也比较单一,缺乏定性研究和追踪研究[23]。其中,测量方法与现有理论之间的一致性不足,是阻碍集体效能研究的重要原因。因此,进一步提高测量工具(如集体效能量表)的效度,夯实集体效能研究的理论基础,是解决问题的途径。另外,教师教育研究者要注重研究如何开展有效的教师专业发展活动,关注不同发展阶段教师效能感的来源与影响因素,从而制订面向不同经验水平、个性特征的教师专业发展方案。教师教育研究者还要积极与一线教师合作,探究教师效能对教学实践有哪些影响以及如何影响等问题,并在此基础上进一步研究教师效能影响学生学业表现的发生机制。

-

职前教师(student teacher)、新手教师(beginning teacher)、教师(teacher)、经验(experience)、变革(reform)、教室(classroom)、学生(student)以及学校(school)等高频主题词,反映了当前国外教师教育研究中呈现出一种实践性取向。分析发现,教师教育实践变革包含了“提升学生学业成就的教师教育课程变革”和“突出终身学习理念的教师教育体系变革”两大主题,体现了教师教育实践从内容到制度全面推进的特点。

理论和实践的矛盾始终是教师教育面临的主要矛盾[24],在教师教育实践中呈现出两种截然不同的表征:一种表征强调“应用理论”的教师教育模式,即职前教师先在大学中学习理论,然后在教学实践中运用这些理论;另一种表征强调“实践学习”的教师教育模式,即新手教师的大部分教学知识都能够在教学中获得,高校教师的教育作用可以被尽可能弱化但不会带来恶果。这两种观念都反映了教师教育理论与实践相脱节的问题。为此,一些学者运用第三空间(Third Space)理论①,将大学的教师教育工作者和中小学的实践者以及学术性知识联系起来。一方面,在课程中融入教师实践活动,如将教师写作与研究融入课程中,以便学生既能学习理论知识又能学习与教学有关的实践性知识;另一方面,将更广泛的社区知识融入职前教育中,如发展与社区的关系等,这些将会影响职前教师未来文化能力的发展[25]。课程改革的根本目的在于提升教师实践教学能力,从而提高学生学业表现。因此,教师教育课程的内容不再仅仅局限于课程专家给出的权威知识,而是强调课程理论与实践的关联性,即引导教师在真实情境中认识、体验和反思,从而促进教师的教育信念、态度、知识、责任、能力、体验和实践等各方面综合发展[26]45。这也说明,学术性知识不再是教师教育课程内容的唯一来源,职前教师的自传故事(autobiographical stories)也可以作为有力的、深刻的课程资源而存在。尤其是那些痛苦的、失败的学习经历,揭示了职前或新手教师作为学习者,在面临社会文化不平等的境遇下“如何去学习”的奋斗历程,能帮助教师理解不同学生的学习情况,从而有效教学[27]。

① 第三空间理论强调个体要运用多重话语来理解世界。该理论拒绝简单的二元对立,如实践和理论的对立、实践经验和学术知识的对立等,并运用新的方式整合通常被认为是不可调和的话语,将“要么、要么”转变为“两者都”。参见资料:ZEICHNER K.Rethinking the connections between campus courses and field experiences in college and university based teacher education.Journal of Teacher Education, 2010, 61(1-2):90.

教师教育领域中存在着理论与实践的“钟摆现象”,这要求政策制定者不断地进行教师教育体系的变革。这可以从各国纷纷出台职前教师教育标准、入职标准、教师从业标准等文件,以及完善教师资格制度、规范教师培训、提升教师专业素养的政策中反映出来。同时,教学活动的复杂性要求教师只有不断学习才能适应教学实践。所以,教师教育活动,贯穿于教师专业生涯的全部过程。佐证之一,即表 3中教师教育研究领域的高被引文献,其涵盖了从职前教师培养到入职教师适应最后到在职教师专业发展的全过程。因此,教师教育体系的改革不仅要做好这3个阶段在制度层面的衔接,还要突出终身学习理念,将正式的教师教育项目与非正式的教师教育活动相结合,扩大教师专业学习的途径和机会。

一. 关注教师主体性的教师专业身份认同研究

二. 以教师专业学习为核心的教师专业发展研究

三. 以提高教师的自我效能感为方式,促进教育质量提升

四. 全面推进教师教育实践变革

-

受到建构主义知识观和人本主义教师观的影响,教师教育在方式上日益强调教师的自我发展。传统教师教育重视系统的教育教学知识传授,注重通过客观知识的讲解来展开教学,在评价机制上侧重于标准化考试[26],由此形成了一种“应用理论”的教师教育模式。这种模式在知识观上秉持客观主义原则,容易导致工具主义的教师观。教师关于教育教学的知识,建构主义的知识观认为:在内容构成上既有客观性知识(如儿童发展的一般规律、教育心理学的相关知识等)又有主观性知识(如教学方法的情境性、教育方式的复杂性等);在获取方式上既有教师或者准教师主动建构的,又有受教师经历、人格特质、工作氛围、社会环境、文化背景以及历史传统等多种因素共同影响而被动形成的。

如前所述,近年来的教师教育研究更加关注教师的主体性存在,并强调从生命哲学视角来观照教师的专业成长。教师不再是某种理念或制度下的“实验品”,而是自身专业发展的主导者、学校教育教学的重要实践者。当前,我国正在进行以核心素养培养为目标的教育改革。在“核心素养”理念影响下的教师,必然会更加积极地提高自身专业发展水平,主动投身于教育教学实践变革中,从而推动我国教育质量的提升。

-

教师教育知识观的变革引起了教师教育实践方式的变革。传统的教师教育课程往往以知识为中心,忽视教育实践活动,从而导致了教师与学生的分离、教学内容与实践的分离。由此培养出来的教师可能具备比较丰富的理论知识,但是缺乏相应的教育教学能力。教学活动的本质是一种复杂的实践活动,因而教学实践应是职前教师教育课程的重要组成部分。

教师教育的成效最终要通过教育教学实践的成果来检验,即依据学生的学习过程与学业表现进行评价。国外教师教育研究者十分关注教师教学对学生学业表现的影响,因此,在内容设计上倾向于坚持“以学为本”的理念。这种理念强调:在师生关系上,教师要坚持以学生为本的教育观;在教学过程中,教师的“教”要以学生的“学”为依据;在职前教师培养上,一方面加强对职前教师教育教学观的引导,另一方面则为职前教师提供更多的实践机会,让职前教师在真实的教育教学情境中不断检验、反思、总结、提升自己的各种专业知识和能力。

-

教师教育实践方式的变革需要通过加强制度建设予以规范和保障。国外的教师教育研究涉及了职前教师教育、入职教师教育以及职后教师教育等正规教师教育项目,同时也研究了由社区、社会组织等提供的非正式教师教育项目。这些教师教育项目都有专门的机构进行管理和服务。构建从职前到职后的培养与培训教师教育发展体系,能够有效凝聚社会力量,国家、社会机构、专家及教师在这个体系中各司其职、各尽其责,共同推动教师教育实现内涵式发展。

此外,各国的教师教育制度由于受本国文化传统、政治体制、社会发展等方面的影响,形成了各具特色的教师教育发展模式。我国在进行教师教育改革时,一方面要吸取国外的经验教训,另一方面要立足于我国传统与现实,从我国深厚的教师教育思想文化积淀以及改革创新的伟大实践中汲取精华,从而把握我国教师教育的发展方向。坚持个人主义与集体主义相结合的人文主义方向,秉持中庸的实践性原则,坚持系统开放与多元化发展举措[28],以此推动中国特色教师教育模式的形成与发展。

-

教师教育的实践性取向,要求在方法上将教师教育研究视为在教育实践情境中不断生成与建构的过程[4]81。国外教师教育研究者的方法意识十分突出,研究方法较为多元。实证研究仍然是国外教师教育研究的主流范式,但是随着以解构主义、后结构主义等为代表的后现代主义教育研究范式的盛行,民族志、叙事研究、个案研究等质性的教师教育研究也日益增多。在其研究中更加注重对现象的理解与解释,关注教师教育的情境性和复杂性特征,重视探究教师专业身份认同,探究教育教学过程中的自我效能感,强调教师个人的体验与反思,直面教育实践中产生的真实问题及其原因。

近年来,我国教育研究领域掀起了声势浩大的实证研究热潮,这反映了我国教育研究者对教育学前途的思考,也是我国教育学走向科学化的必经之路[29],体现了当代我国教育研究者的理论自觉与实践意识。在教师教育研究领域,教育研究者需要提高实证研究的质量与水平,运用实证研究的范式与方法,科学地探讨和评价教师教育的模式、成效等可以量化的问题,为我国教师教育政策的制定提供有力的证据支持。同时,国外的研究使我们意识到,在教师教育领域还有很多问题并不能通过量化的方式获得解决,实证主义也可能导致谬误。因此,我们需要以问题为出发点,关注教师教育研究领域中的一些形而上学问题(如教师的主体性存在等)[30],坚持实用主义的方法论原则,灵活运用多种方法进行研究,不断提高我国教师教育研究水平。

下载:

下载: