全文HTML

-

党的二十大报告明确指出,要加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,弘扬尊师重教社会风尚[1]。师德是教师立身根本,师德师风是教师队伍建设首要议题。推动师德师风建设长效化、制度化已成为加快推进我国教育现代化的重要任务。

师德,一般被认为是教师职业道德的简称。在政策制定层面,师德一般被具体化为教师职业道德规范。不同学段的教师职业道德规范有各自的特点。2017年,教育部发布《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》,要求学前教育专业毕业生应遵守中小学教师职业道德规范[2]。因此,在未出台特定的幼儿教师职业道德规范的情况下,幼儿教师仍要遵守2008年印发的《中小学教师职业道德规范》[3]。但是,《中小学教师职业道德规范》难以充分体现幼儿教师工作特点,对幼儿教师的指导作用有限。另外,现实中一些严重师德失范行为引发社会关注,严重损害了幼儿教师队伍形象,也在一定程度上引发了社会对幼儿教师的信任危机。因此,有必要深化幼儿教师师德研究,推动我国幼儿教师师德建设长效化和制度化。

学界对师德的关注主要集中在中小学阶段和高等教育阶段。为数不多的幼儿教师师德研究文献大致可以分为3类。第一类是基于政策文本开展师德研究。这类研究遵循了自上而下的路径,即主要从国家和政府等上级部门的视角出发对教师行为进行规范和管理。例如:有研究依据相关政策文件制定出幼儿教师道德评价的8条标准[4];还有研究依据相关政策文件将幼儿教师职业道德规范划分为3级,并建议各幼儿园根据本园情况对幼儿教师职业行为规范进行第4级细化[5];等等。第二类是采用思辨方式论述师德。这类论述较为宏观。例如:有研究将幼儿教师师德分为职业理想、职业义务、职业良心、职业公正、职业荣誉、职业幸福等6个范畴,将幼儿教师师德规范分为爱国守法、幼儿为本、敬业公平、保教并育、为人师表、终身学习等6个方面[6];也有研究将幼儿教师职业道德分为两个维度,即宏观层面的基本行为原则和具体层面的工作行为准则与底线[7];还有研究将幼儿教师师德划分成不同的层级[8]或境界[9];等等。第三类是研究范畴由幼儿教师师德转向幼儿教师专业伦理。例如:有研究将幼儿教师专业伦理分为保教工作伦理、师幼交往伦理、家园合作伦理以及同事领导关系伦理[10];还有研究将“信念伦理”和“责任伦理”作为幼儿教师专业伦理构建的两种基本范式,阐述在这两种范式下幼儿教师专业伦理的合理构建[11];等等。这类研究将幼儿教师专业伦理视作一种专业的规范、态度和行为准则,较少深入地论述专业伦理的具体表征。

目前学界对幼儿教师师德的研究,无论是从政策文本出发还是采用思辨的方式,抑或是调整研究范畴,大都遵循了自上而下的研究路径,其价值取向多体现为社会本位主义,倾向于从较为宏观的角度对幼儿教师进行规范,研究方法较单一。师德研究和师德建设应从教师出发,但现存的师德规范与幼儿教师的生活脱离,与幼儿教师的意志脱节,没有体现幼儿教师的专业特点,也不被广大幼儿教师发自内心地接受[12]。基于此,本研究回归幼儿教师的生命实践,从一线幼儿教师的视角自下而上地刻画具有幼儿教师专业特点的师德图像,从而明晰幼儿教师师德的具体表征,以期丰富幼儿教师师德内涵,为幼儿教师师德建设提供参考和建议。

-

研究根据目的性抽样原则,对西部地区2座城市的幼儿园进行了调研,累计调研幼儿园22所,访谈教师49名。其中:16名教师来自村镇幼儿园,33名教师来自城市幼儿园;30名教师来自公办幼儿园,19名教师来自民办幼儿园。选择样本时,研究综合考虑了教师的职称、教龄以及是否承担幼儿园管理角色等情况,较好地保证了样本的代表性与均衡性。

-

研究以扎根理论为主要方法。扎根理论不是一种具体的理论,而是一种研究方法。扎根理论可以将理论与经验事实联系起来,其主要思路是先将调查中得到的访谈数据等,进行资料和资料之间、理论和理论之间不断对比,然后从下往上将资料不断进行归纳,最后形成一个理论[13]。扎根理论有助于我国教育研究的赋权,可以使世界其他国家的人们更多地看到中国研究的本土特色,从而获得更贴近我国教育实际的研究成果[14]。遵循扎根理论的研究范式,研究者进入教育一线,向幼儿教师说明了访谈意图,并获得了录音许可,再通过面对面开放式访谈,了解了幼儿教师对师德的认识和理解。每名教师访谈时长为30至70分钟,最终转录得到了约50万字的访谈文本。

扎根理论分为3个流派,分别是以格拉斯(Glaser B.G.)为代表的经典扎根理论、以施特劳斯(Strauss A.)为代表的程序化扎根理论,以及以卡麦兹(Charmaz K.)为代表的建构型扎根理论[15]。这3种扎根理论的编码过程有所差异,本研究从幼儿教师的视角来解读师德,其中,编码范式、模型建构与资料分析等都遵从了解释取向的程序化扎根理论,其编码流程主要包括开放性编码、主轴编码和选择性编码。研究使用的分析软件是质性研究广泛使用的软件NVivo12。

-

首先,进行开放性编码。开放性编码的步骤分别是贴标签、概念化和范畴化。第一步,贴标签:研究者抛开主观想法,回归访谈文本本身,明确访谈文本中词语和句子的含义,简化其表达,共得到539个不同的标签。第二步,概念化:对分散的大量标签进行比较和分析,进一步归纳含义相似的标签,并剔除无关标签,共得到210个概念。第三步,范畴化:将这些概念进行比较、分析和整合,共得到76个初始范畴。开放性编码过程,具体如表 1所示。

其次,进行主轴编码。通过反复对比、分析和整合开放性编码,76个初始范畴被进一步归纳为24个主范畴。幼儿教师访谈文本的主轴编码,具体如表 2所示。

再次,进行选择性编码。选择性编码是对主轴编码进一步抽象。研究通过反复分析发现,幼儿教师视角下的师德主要涉及4个方面,即师德主要体现在哪些方面、教师对他人应秉持何种情感态度、教师需要什么样的意志品质以及教师应如何践行师德。因此,24个主范畴被进一步编码为4个核心范畴,即师德追求、师德情感、师德意志和师德行为。其中,师德追求、师德情感和师德意志分别包括4个主范畴,师德行为包括12个主范畴。

最后,进行饱和度检验。为了确保严谨性,研究提前随机预留了4份访谈文本,完成前45份访谈文本的编码后,再对预留的4份访谈文本进行再次编码,结果显示,并没有出现新的标签和范畴,表明编码内容已达到饱和。

一. 样本来源

二. 研究方法与工具

三. 扎根理论的编码过程与检验

-

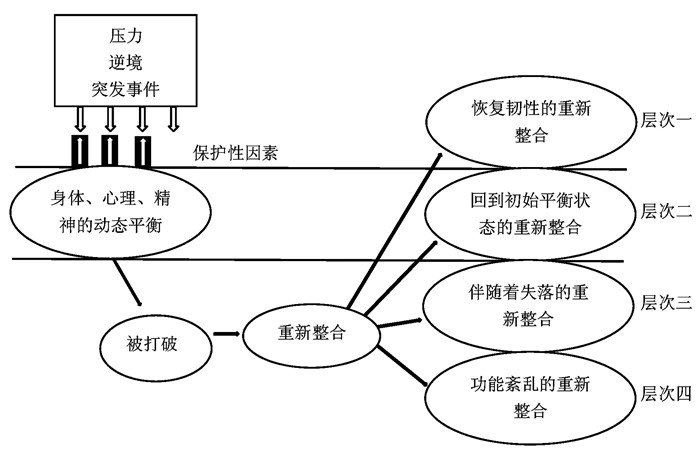

教育须真正站在人的立场上,以人之生成、完善为基本出发点,将人的发展作为衡量师德的根本尺度[16]。教师是现实中独立存在的个体,只有理解教师,回归教师的实践生活,倾听教师的声音,才能更好开展师德建设。本研究从幼儿教师的视角出发,构建了体现幼儿教师专业特点的师德图像,生动地展现了幼儿教师的工作图景。师德是社会道德在教师职业中的特殊体现,与传统的由道德认知、道德情感、道德意志和道德行为组成的道德系统有所不同。幼儿教师视角下的师德核心是师德追求而非师德认知。道德认知并不能体现一个人的道德水准,但道德追求却能体现一个人的道德品质。真正的道德体现在对他者的关怀。以关怀为导向的师德追求是幼儿教师师德的核心。基于此,本研究刻画了幼儿教师师德的自我图像,具体如图 1所示。

-

幼儿教师师德追求具体涵盖了关怀幼儿、关怀家长与同事、关怀社会和关怀自己等4个主范畴。由此可见,关怀是幼儿教师师德追求的灵魂,这与关怀伦理学的理念是一致的。关怀伦理学视域下的学校,其首要任务是在教育系统中、家校关系中和课程设置中,都清晰地体现出关怀底色[17]。幼儿教师师德倡导的关怀关系,不仅指向教师与幼儿之间建立的关系,还指向教师与家长、同事、社会、自己之间建立的关系。从关系入手来理解师德,师德就由孤立的教师个人道德扩展成为了“关系性道德”,教育的焦点也由个体转向关系。这是以教师道德成长方式的改变来撬动整体教育关系的改变,本质上是一种教育哲学观的改变[18]。对教师本人而言,这种扩展有利于教师明确师德方向,有利于教师在各类关系中理解和践行师德。对师德建设而言,这种扩展拓宽了师德建设范畴,引导师德建设由教师本人扩大至整个教育关系领域。

幼儿教师师德追求的具体表征有4点。(1)关怀幼儿,即教师要以幼儿的成长为本,把幼儿放在首位,培养幼儿良好的行为习惯和身体素质、广泛的兴趣爱好,以及创造力、探究精神、语言表达和社会适应等能力,促进幼儿全面和谐发展。(2)关怀家长与同事,即幼儿教师要把家长和同事当作重要伙伴,与家长和同事建立起信任互助的关系。(3)关怀社会,即教师要爱党爱国,心系国家和社会发展,坚守岗位职责,在任何特殊时期都能有所担当。(4)关怀自己,即幼儿教师要接纳和爱惜自己,使自己的身心处于健康状态,具备饱满的工作热情和良好的社会适应能力。

-

仁爱是中华传统文化的核心思想之一,是教育的本色,是幼儿教师师德情感的内生动力。仁爱即爱人,这是一种博大而深邃的情怀。爱生是教师职业道德的核心,也是教师仁爱之心的体现[19]。仁爱之心,可以激发教师发自内心地欣赏每名幼儿、尊重理解幼儿、接纳幼儿缺点,以及使教师秉持公平公正的原则对待幼儿。

幼儿教师师德情感的具体表征有4点。(1)欣赏每名幼儿,即教师应发自内心爱孩子,用肯定的目光看待幼儿,主动发现每名幼儿的闪光点,欣赏幼儿的长处。正如调研中有教师说:“当我们用欣赏的眼光看待幼儿时,幼儿就会越来越可爱。” (Z-6-T-P-1) (2)尊重理解幼儿,尊重理解是幼儿教育的本质特征之一[20],也是人与人交往的基本态度。幼儿也拥有独立人格,教师要尊重和理解幼儿。正如调研中有教师说:“教师应尊重幼儿的个体差异和发展规律,尊重幼儿的喜好,给予幼儿选择和拒绝的权利,不要强迫孩子总是服从大人的意愿。” (Z-2-T-G-2) (3)接纳幼儿缺点,即教师要主动接纳幼儿内心脆弱、动作慢、调皮、发脾气、不分享、不专注、卫生习惯不好等缺点,不嫌弃幼儿,甚至不把这些当作缺点,而是认为这些都是人的成长与发展过程中出现的正常现象,不能要求孩子事事完美。(4)秉持公平公正,即每名幼儿和家长都是平等的,教师要公平对待他们,公正处理各种事件。

-

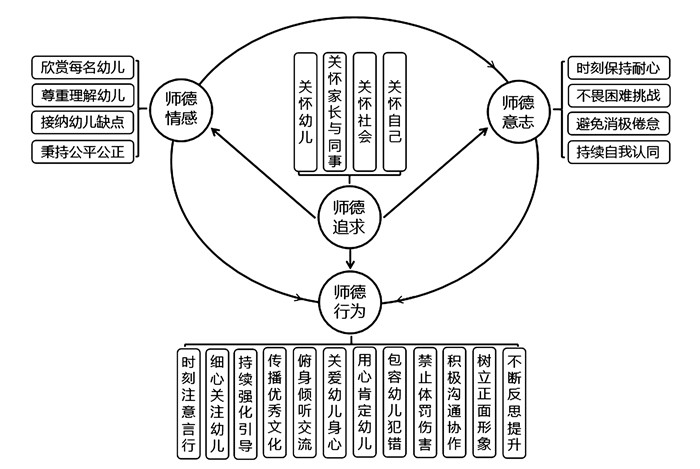

3至6岁的幼儿心智发育还非常不成熟,理解能力和行为能力都有限,缺乏自控力,每天都会出现各种各样的状况。教师只有具备顽强的意志力和不屈的韧性,才能在岗位上持续发光发热。时刻保持耐心、不畏困难挑战、避免消极倦怠、持续自我认同等都是师德意志品质的体现。幼儿教师师德意志的具体表征,契合了理查森(Richardson G.E.)心理韧性过程模型,具体如图 2所示。该模型认为,当面对压力、逆境、突发事件时,人的身体、心理、精神之间原有的动态平衡会受到影响,最终形成从高到低的4个层次。如果有保护性因素对抗压力和逆境,那么人就会重新调整自己的身体、心理、精神状态,形成新的平衡;反之,人就会失去内在平衡[21]。就幼儿教师的心理韧性发展过程而言,教师原本处于平静和耐心的状态,各种压力和突发事件导致教师原本的状态受到影响。教师只有具备不畏困难挑战和避免消极倦怠的心态,且得到保护性因素的支持,才能重新整合自己的内心并形成持续的自我认同,达成层次一或层次二的状态。如果压力过大且得不到保护性因素的支持,教师原本的平衡状态就会被打破,陷入层次三或层次四的状态,甚至出现师德失范的行为。

幼儿教师师德意志的具体表征有4点。(1)时刻保持耐心。耐心是教师理解与认同自身多重角色与责任的结果[22]。幼儿教师必须深刻认识自己的角色与责任,保持心态平和,耐心对待幼儿、家长及同事。(2)不畏困难挑战。幼儿教师每天处理的事务比较繁杂,而且经常面临突发状况,教师要不畏困难和挑战,把应对困难和挑战当作锻炼自己的途径,并从中积累教育经验。(3)避免消极倦怠。由于教育对象的特殊性、教育成果的滞后性,以及近年发生的虐童事件,家长对幼儿教师缺乏信任。这导致幼儿教师工作压力增大,成就感降低。幼儿教师已成为职业倦怠的高发群体[23]。对此,幼儿教师要学会排解压力,避免消极情绪,对待工作不能得过且过,不能怕担责而无作为。(4)持续自我认同。幼儿教师要始终认同自身职业的价值与专业性,保持对工作的热爱,主动在工作中获取成就感。调研中有教师还强调:“社会上还是有一些人把幼儿教师当作保姆,因个别伤害幼儿的极端案例就贬低和质疑幼儿教师,这种负面声音影响了幼儿教师的职业形象和社会地位,其实绝大多数幼儿教师都在岗位上默默耕耘和奉献。希望社会上多点儿正面报道。” (Z-6-T-P-1)

-

把学生培养成国家所需的优秀人才,是教师师德水平的体现[24]。教师无论是面对幼儿、家长与同事、社会还是自己,其师德行为最终指向都是幼儿成长。因此,以幼儿为本是幼儿教师师德行为的根本宗旨。这一宗旨体现了《幼儿园教师专业标准(试行)》中“以幼儿为本”的基本理念[25],与师德追求相呼应。师德行为根据对象不同可以划分为4个方面。

首先,在对待幼儿时,幼儿教师师德行为的具体表征有9点。(1)时刻注意言行,即幼儿教师的言行具有示范性,会直接影响幼儿的成长,教师应言行一致,形象大方得体,使用规范语言,举止文明礼貌。(2)细心关注幼儿,即幼儿教师要把精力放在幼儿身上,细心观察幼儿的表现和需求,关注了解幼儿的习惯和爱好,利用各种资源为幼儿创造适宜的成长条件。正如调研中有教师说:“幼儿教师做任何事情都要细心,无论多细心都不为过。比如,教师可能忘记把指甲剪收起来,就会伤到孩子,教师可能忘记家长的嘱咐,就会引发幼儿严重过敏;等等。” (Z-3-C-P-1) (3)持续强化引导,即幼儿教师要时刻意识到幼儿的认知及各项能力还处于发展中,教师要反复纠正幼儿的不良行为习惯,用多种方式促进幼儿能力的逐步提升。正如调研中有教师说:“幼儿的成长有其自身规律。反复是幼儿教育的一大特征。幼儿教师一定要抓住教育契机,创设多种活动形式,持续对幼儿进行引导。” (Z-8-C-G-2) (4)传播优秀文化,即幼儿教师要通过整合多种资源,传播中华优秀传统文化,传播真善美,传递社会主义核心价值观,不能让幼儿观看低俗的影视作品,不能讲授错误或有歧义的观点。(5)俯身倾听交流,即幼儿教师既要有与幼儿平等交流的姿态,又要有耐心交流的品质。正如调研中有教师说:“教师要有蹲下来听幼儿说话的意识,耐心地用生动的语言和幼儿交流,不敷衍幼儿。” (Z-5-T-G-2) (6)关爱幼儿身心,即教师要关注和熟悉幼儿的身体状况和心理状态,多用抚摸、拥抱、微笑、牵手等肢体动作和真诚的话语来表达对幼儿的关爱,尤其是当幼儿有分离焦虑或同伴间出现小冲突时,教师要及时关注幼儿的情绪变化。(7)用心肯定幼儿,即幼儿教师要把幼儿的点滴变化放在心上,记录幼儿的进步,肯定幼儿的合理诉求和情绪,少否定幼儿,真诚地表扬和鼓励幼儿。正如调研中有教师提到:“教师对幼儿的表扬要真诚和具体,要注视着幼儿的眼睛,指出幼儿哪里取得了进步,不要笼统说你真棒。” (Z-6-T-P-1) (8)包容幼儿犯错,即幼儿教师要具备包容之心,允许幼儿调皮,允许幼儿反复犯错,不压抑幼儿天性,多用说服教育方式,引导犯错的幼儿进行反思,不要一味责备犯错的幼儿,更不要动怒惩罚,而是要引导幼儿认识到自己的错误并积极改正。(9)禁止体罚伤害,即幼儿教师要依法执教,禁止使用恐吓、威胁的语言打压幼儿,禁止体罚、变相体罚、打骂、歧视和侮辱幼儿等。

其次,在面对家长与同事时,幼儿教师师德行为具体表征为积极沟通协作。一方面,幼儿教师要主动与家长建立联系,对家长谦逊有礼,多与家长交流幼儿各方面的表现和发展状况,交流育儿方法,并根据家长的性格选择沟通策略;另一方面,幼儿教师要主动与同事合作,积极完成各项任务,共同解决教育教学中的难题,不在背后议论同事。

再次,在面对社会时,幼儿教师师德行为具体表征为树立正面形象。具体而言:教师要履行公民义务,作风正派,带头践行社会主义核心价值观,主动奉献爱心,争取获得社会正面评价,不收取财物收礼收费和利用职务谋取私利,不发表或转载不实和不良言论等,不给教师行业抹黑。

最后,在对待自己时,幼儿教师师德行为具体表征为不断反思提升。具体而言:教师要树立崇高目标,接受别人的合理建议,在忙碌之余不断反思人际交往、教育教学以及自己的优缺点等,树立终身学习理念,积极参加培训,及时学习党和国家的大政方针,学习法律知识、心理学知识、教育学知识和先进的幼儿教育理念等。

一. 师德追求:以关怀为导向

二. 师德情感:以仁爱为内生动力

三. 师德意志:以心理韧性为支撑

四. 师德行为:以幼儿为本为宗旨

-

以往的师德建设,重视用外在制度规范教师行为,这对明确教师职业行为底线,是十分必要的。但是,这也在一定程度上忽视了教师的能动性和师德的养成性。师德建设应重视教师的声音,即要从教师的立场理解和建设师德。基于幼儿教师师德自我图像的建构与分析,本研究提出以下几点师德建设建议:

-

师德本身包含了各种关系。这些关系在制订师德建设实施方案时,都是需要被关注的因素[26]。“关系性道德”意味着师德建设不能只盯着教师,还要从幼儿、家长、学校、社会等多方面为教师的师德养成营造良好的环境,从而构建师德的多维支持系统。首先,师德建设仍要进一步保障教师的合法权益和维护教师尊严。教育主管部门和学校面对家长投诉或举报等事件时,必须对依法执教的教师给予公正处理,不能让教师“忍气吞声”和寒心。其次,我国颁布的《中华人民共和国家庭教育促进法》已迈出了家庭教育的重要一步[27]。师德建设仍要继续加强家庭教育方面的宣传和指导,重视和加强亲子关系,弘扬文明家风,避免将家庭矛盾转移到学校教育中。最后,师德建设仍要加强幼儿园团队建设,构建和谐、信任、互助、互爱的幼儿园人际关系,形成上下级之间、同事之间互相体谅、用对话方式协商解决问题的文化观念,从而提升教师集体效能感。

-

中华优秀传统文化视域下的师德涵养,是教师在对外在世界和人际关系的理解和适应中创造性构建的过程[28]。一方面,幼儿教师要转变角色观念,在面对外在世界和人际关系时,将自己定位为教育关怀者,从而建立起以维护幼儿利益为核心的关怀型关系网络。教育关怀不是单向的付出和感动,而是相互的关心与双向的互动。世界著名教育学专家马克斯·范梅南(Maxvan Manen)把教师称之为“替代家长”,旨在弱化教师的教育角色,强化教师关怀者的角色[29]。因此,教师不仅要以身作则关怀他人,还要将学生培养成有关怀意识和能力的人。另一方面,师德建设还需充分挖掘因材施教、教学相长、寓教于乐、言传身教等有利于涵养师德的中华优秀传统文化思想,挖掘经典著作、名人教育事迹、文化遗产等中华优秀传统文化资源,从而探索和把握中华优秀传统文化涵养师德的内在规律,使中华优秀传统文化融入教师的生命实践,促进教师师德的养成。

-

根据心理韧性过程模型,保护性因素可以帮助教师对抗压力和逆境,使教师保持身体、心理、精神的动态平衡。保护性因素可以分为内部因素和外部因素。在内部保护性因素方面,教师可以通过大量刻意练习提升心理韧性。刻意练习是一种目标明确的练习,意味着练习者主动跳出舒适区,牢牢跟随预定的目标,并进行自我监测和及时调整。刻意练习能帮助练习者产生积极心理[30]。教师要跳出舒适区,通过预设班级混乱、家校冲突等棘手的情形,提前思考这些问题的应对办法,同时,做好积极的心理暗示。当此类事件真实发生时,教师就能将提前预想的策略实施于真实情境中,从而提升处理突发事件的能力,不再畏惧困难和挑战,提高心理韧性。在外部保护性因素方面,学校要给予教师正面的支持,积极开展心理培训,疏导教师压力,及时给有不良心理倾向的教师提供心理咨询和心理治疗,使教师始终认同自我价值,坚守从教信念。同时,教育主管部门要保障教师的编制,提高教师的待遇和社会地位,提升幼儿教师职业吸引力,从而维护教师队伍的稳定。

-

师德建设中,教育主管部门和学校要重视挖掘和宣传一线幼儿教师师德好故事,提升幼儿教师正面社会形象,弘扬尊师重教社会风尚。在师德故事的挖掘方面,要搜寻体现师德好故事的素材。好故事能够以小见大,通过简单的情节塑造出真实、鲜活、感人、立体的正面人物形象,真切地呈现一线幼儿教师的工作场景和工作细节,从而体现幼儿教师工作的专业性。其中,关涉道德难题和实践冲突的故事更能体现幼儿教师工作的复杂性,通过刻画幼儿教师的心理活动,可以凸显幼儿教师的道德追求和卓越品质,以此打动人心,引起共鸣。在宣传方面,不同的宣传路径和呈现形式会产生不同的效果。师德好故事要根据不同的受众,综合运用文本故事、演讲、广播、视频、舞台表演等形式进行宣传。同时,在师德建设中,教育主管部门和学校还要重视发挥正向激励机制作用,加强对师德崇高教师的物质奖励和精神表彰,引领广大一线教师从师德好故事的倾听者转化为师德好故事的践行者。

一. 构建师德多维支持系统

二. 用中华优秀传统文化涵养教师师德

三. 利用保护性因素提升教师心理韧性

四. 用体现师德好故事塑造教师正面形象

-

近年来,学界对师德的研究逐渐深化,对不同学段教师的师德进行了区分,但对幼儿教师师德的关注度依然不高,幼儿教师师德体系尚未确立。明确师德修养的主体性、探索师德心理结构特点及其发展趋势、细化崇高师德指标等,都是新时代师德研究的重要趋势[31]。本研究通过访谈49名一线幼儿教师,采用自下而上的路径刻画了幼儿教师师德的自我图像,提出了幼儿教师师德建设的建议。但是,无论笔者如何分析与整合访谈资料,都无法完美描绘师德这个宏大的命题,其研究结果也有待进一步验证。未来师德研究应继续立足一线教师真实的生命实践,运用教育叙事、生活史研究、扎根理论、观察法、个案法等研究方法还原师德的真实样态,生动地讲好教师师德好故事,推动我国师德建设的长效化和制度化,促进中国特色教育学术体系和话语体系的构建。

下载:

下载: