全文HTML

-

“幸福感”是人类个体基于自身的安全感与满足感而主观产生的一系列欣喜与愉悦感受,源自个体内在心理因素与外部客观环境相互作用形成的复杂多层次心理状态[1]。追求并享有职业幸福,既是教师心理状态的重要指标,也是教师职业生活的基本权利[2]。幼儿教师职业幸福感是指幼儿教师在保教活动中因生活需要得到满足、自身潜能得以发挥和职业理想得以实现而获得的持续的积极体验[3]。已有研究表明,职业幸福感受到外部环境诱因与个体心理因素的双重影响。前者主要包括社会支持、薪酬绩效等,后者多从职业倦怠、心理资本等方面展开,鲜有从情绪劳动角度探讨个体职业幸福感的维系,且已有关于情绪劳动与职业幸福感的研究大多集中于义务教育阶段教师及高校教师群体,缺少对幼儿教师群体的关注。而幼儿教师保教工作的繁杂性和教育对象的特殊性,决定了其从事的是一项需要付出高情绪劳动的工作,并致使其职业幸福面临挑战。此外,情绪劳动与职业幸福感都是多维度变量,个体主动或被动的情绪劳动策略对职业幸福感将带来迥异结果。因此,本研究旨在进一步厘清不同情绪劳动策略对幼儿教师职业幸福感的影响机制,为幼儿教师职业幸福感的提升提供必要的实证依据。

情绪劳动的概念最早由美国社会学家霍赫希尔德(Hochschild)于1983年提出,它是继体力劳动和脑力劳动之外的第三种劳动形式,指在工作中员工调整自身面部表情和肢体语言以产生符合组织要求的情绪表达行为,涉及表层扮演、深层扮演和自然表现三方面内容。“表层扮演”指个体通过伪装或隐藏情绪感受,假装积极,压抑消极情绪的行为[4];“深层扮演”指个体积极主动从思想深处调整自己的主观情绪体验以达到组织期望的情绪行为[5];“自然表现”指个体内心的情绪体验与组织的要求相一致时,情绪情感的自然流露,趋近于知行合一的状态[6]。资源保存理论认为,个体具有保存、获取和弥补资源的倾向,资源的平衡会使个体体验到满足感和真实感,获得幸福感,资源的损失则会引发个体的紧张与压力,产生倦怠感[7]。已有研究表明,幼儿教师进行情绪劳动时会消耗心理资源,如果消耗的资源得不到及时、有效的弥补,导致个体资源失衡,就会产生职业倦怠,影响对幸福感的综合体验[8]。采用不同的情绪劳动策略时,个体心理资源的消耗以及对结果变量的影响存在差异。幼儿教师采用表层扮演策略时,会将内心真实的情绪感受与外在情绪表达人为分离,使个体处于内外情绪冲突的状态,容易产生情绪失调和情绪耗竭[9],进而引发心理资源大量消耗,导致个体心理健康受损,职业幸福感降低[10]。幼儿教师采用深层扮演策略是指个体积极主动地将组织要求的情绪规则“内化于心,外化于行”,使个体内心感受与外在情绪表现统一起来,会提升个体的自我真实感[11],提高工作满意度[12]。深层扮演策略衍生的心理资源不仅弥补了情绪劳动过程中资源的损耗,而且形成了资源的获取过程,职业幸福感也会随之提高。自然表现是个体自身情绪感受的自然流露,处于“从心所欲不逾矩”的内外情绪和谐状态。有研究认为,只有真正的情绪和谐才会积极正向影响教师的工作满意度和职业幸福感[13]。因此,基于资源保存理论及现有研究结果,面向幼儿教师群体,本研究假设:H1a.情绪劳动的表层扮演行为负向预测幼儿教师职业幸福感;H1b.深层扮演行为正向预测幼儿教师职业幸福感;H1c.自然表现行为正向预测幼儿教师职业幸福感。

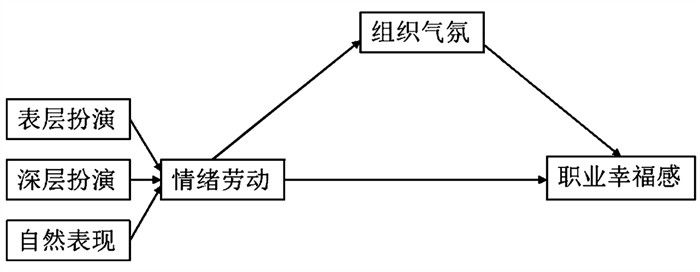

幼儿园组织气氛作为制度环境的重要组成部分,体现在园所建筑、教师态度、人际关系等方方面面,是一种由园长行为和教师行为交互影响而形成,且可被成员所知觉、描述和测量的相对持久的特质[14]。情绪感染理论认为情绪具有涟漪效应[15],在组织内部的人际互动过程中,教师个体的情绪对组织群体的氛围具有建构性[16]。实证研究表明,良好的组织气氛能减轻教师的职业倦怠[17]。教师感受到的组织气氛越和谐开放,工作满意度就越高[18],进而有助于提升教师职业幸福感[19]。而在封闭型的组织中,组织成员关系疏离,领导关怀支持缺乏,会造成教师的低满意度和高倦怠感[20]。此外,结合工作要求-资源理论的观点,员工为满足工作要求而不断付出的脑力劳动、体力劳动和情绪劳动与组织支持和薪资报酬等构成的工作资源间存在交互作用,会对员工职业幸福感产生联合效应[21]。本质上,和谐融洽、合作共生、深度交流的组织气氛也是工作资源的一种表现形式,可以弱化和缓解教师因过度情绪劳动而造成的负面影响,促进心理资源和能量的形成[22],提高工作满意度,提升教师的职业幸福感[23-24]。基于以上分析,本研究假设:H2.幼儿园组织气氛在幼儿教师情绪劳动与职业幸福感之间起中介作用。假设模型见图 1所示。

综上所述,本研究依据情绪感染理论、工作要求-资源理论及资源保存理论,同时结合已有研究结果,以幼儿教师为研究对象,对其情绪劳动、职业幸福感状况进行调查,建构两者关系模型并引入组织气氛作为中介变量,以探讨幼儿教师情绪劳动对职业幸福感的影响机制,探寻幼儿教师职业幸福感的保护性因素,为幼儿教师职业心理健康提供实证支持。

-

本研究采用整群抽样法,在幼儿园园长的许可与配合下,选取西部某省的12所幼儿园,共向其教师发放问卷580份,回收问卷数量总计571份,剔除缺失严重等无效问卷后,获得有效问卷512份,有效回收率为89.7%。样本基本信息如下:已婚教师393人(占比76.8%),未婚教师119人(占比23.2%);在编教师213人(占比41.6%),非在编教师299人(占比58.4%);教龄方面,5年以下102人(占比19.9%),6~10年218人(占比42.6%),11~15年71人(占比13.9%),15年以上121人(占比23.6%);月薪方面,2 000元以内39人(占比7.6%),2 000~3 000元82人(占比16.0%),3 001~4 000元187人(占比36.5%),4 001~5 000元92人(占比18.0%),5 000元以上112人(占比21.9%)。

-

本研究采用林娇娇修订的幼儿教师情绪劳动量表,将情绪劳动分为表层扮演、自然表现、深层扮演3个维度,共10个题项[25]。量表采用Likert 5点计分法,从1到5分别代表“非常不符合”“比较不符合”“不确定”“比较符合”“非常符合”5个选项。得分越高,表明幼儿教师情绪劳动水平越高。在本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.856,KMO值为0.850。

-

采用王钢修编的幼儿教师职业幸福感量表。该量表由心理幸福感、社会幸福感、认知幸福感、情绪幸福感共4个维度15个题项构成[26]。每个题项用Likert 3点计分法计分,从1到3分别代表“完全不符合”“基本符合”“完全符合”3个选项。得分越高,表明幼儿教师对职业幸福的感知度越高。在本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.956,KMO值为0.984。

-

采用Hoy和Clover编制[27]、李晓巍等修订的组织气氛描述问卷测量幼儿园的组织气氛。该问卷包括园长行为和教师行为两个方面,由支持行为、监督行为、限制行为、敬业行为、亲密行为、疏离行为共6个维度33个题项构成,其中有3道题需反向计分[28]。采用Likert 5点计分法,从1到5分别代表“完全不符合”“部分不符合”“不确定”“部分符合”和“完全符合”5个选项.得分越高,表明个体感知到的组织气氛越开放。在本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.830,KMO值为0.935。

-

本研究采用SPSS 25.0和Process 4.0插件进行数据整理与分析。由于本研究采用的是横断研究方法,为控制共同方法偏差问题,采用哈曼(Harman)单因素检验法,分析结果显示特征值大于1的因子共9个,第一因子可解释36.6%的变异量(<40%)。因此,本研究数据不存在严重的共同方法偏差问题。

一. 研究样本

二. 研究工具

1. 幼儿教师情绪劳动量表

2. 幼儿教师职业幸福感量表

3. 幼儿园组织气氛量表

三. 统计分析

-

如表 1所示,幼儿教师职业幸福感总体平均得分为2.44,处于中等偏上水平。从具体维度来看,认知幸福感得分最低,心理幸福感得分最高,情绪幸福感和社会幸福感居于两者之间。

-

本研究对幼儿教师职业幸福感进行了人口学变量上的差异分析,结果发现:在婚姻状况上,已婚幼儿教师职业幸福感总体及各维度得分显著高于未婚幼儿教师;在编制情况上,非在编幼儿教师职业幸福感总体及各维度得分显著低于在编幼儿教师;在教龄上,15年以上教龄组教师职业幸福感得分显著高于其他3个教龄组教师,幼儿教师职业幸福感水平呈现出随着教龄的增加而递增的趋势;在工资水平上,月薪为3 001~4 000元的幼儿教师职业幸福感得分显著低于其他3个收入水平的幼儿教师,总体而言,月薪3 001~4 000元可能是幼儿教师职业幸福感总体水平及各维度得分发生变化的分界点。具体见表 2所示。

-

为了验证假设1,本研究将幼儿教师情绪劳动的3个维度和职业幸福感进行相关性分析,结果见表 3所示。幼儿教师情绪劳动中深层扮演维度和自然表现维度与职业幸福感的各个维度呈显著正相关(p<0.001),表层扮演维度与职业幸福感各维度呈显著负相关(p<0.001)。

为进一步探究幼儿教师情绪劳动与职业幸福感之间的关系,本研究以幼儿教师情绪劳动各维度为自变量,以职业幸福感为因变量,将幼儿教师的月薪、学历、教龄作为控制变量进行线性回归分析,结果如表 4所示。幼儿教师情绪劳动的各维度对其职业幸福感的预测力达到54.5%。具体来看,表层扮演行为(β=-0.258,t=-7.924,p<0.001)负向预测其职业幸福感;深层扮演行为(β=0.388,t=8.103,p<0.001)和自然表现行为(β=0.164,t=3.440,p<0.01)正向预测其职业幸福感。基于此,本研究的假设1得到了验证。

-

如表 5、表 6所示,将幼儿园组织气氛各维度与情绪劳动、职业幸福感各维度分别进行相关性分析,同时结合上述回归分析结果可知,幼儿教师情绪劳动与职业幸福感以及幼儿园组织气氛三者之间存在显著相关关系。依据研究假设,将幼儿教师的月收入、教龄和学历作为控制变量,对组织气氛的中介效应采用Process宏程序中的Model 4模型进行检验[29],结果如表 7所示。

与此同时,采用Bootstrap方法进一步对组织气氛的中介效应进行显著性检验,计算95%置信区间[30]。具体如表 8所示:组织气氛在情绪劳动表层扮演策略和职业幸福感关系中(β=0.515,t=11.154,p<0.001),95%CI=[-0.068,-0.037]不包含0,中介效应显著;组织气氛在深层扮演策略与职业幸福感关系中(β=0.409,t=9.685,p<0.001),95%CI=[0.056,0.113]不包含0,中介效应显著;组织气氛在自然表现策略和职业幸福感关系中(β=0.455,t=10.381,p<0.001),95%CI=[-0.052,0.103]不包含0,中介效应亦显著。说明组织气氛在情绪劳动的3个维度对职业幸福感的影响过程中发挥部分中介作用,情绪劳动各维度通过影响幼儿园组织气氛进而影响教师职业幸福感。研究结果支持假设H2。

一. 幼儿教师职业幸福感基本情况

二. 幼儿教师职业幸福感在人口学变量上的差异分析

二. 幼儿教师情绪劳动与职业幸福感的关系

三. 组织气氛在幼儿教师情绪劳动与职业幸福感之间的中介作用

-

本研究结果显示,幼儿教师的职业幸福感总体处于中等偏上水平。从职业幸福感的4个维度来看,心理幸福感得分最高,认知幸福感得分最低,情绪幸福感和社会幸福感居于两者之间且没有显著差异,这与学者王钢的研究结果一致[31]。与天真无邪、活泼可爱的孩子们相处是幼儿教师每天的工作内容,只有真正喜欢和热爱这份工作,才能感受到这份工作带来的幸福。但是在实际的教育情境中,有些教师仅把这份工作当作生存手段,无明确的工作追求,只是被动地完成教学任务,理解的偏差导致不同幼儿教师职业幸福感的认知与情感间存在着难以弥合的裂隙,因此他们较少体会到职业价值实现所带来的满足感,进而导致幼儿教师认知幸福感较低。

-

基于人口学变量分析结果,本研究发现,婚姻状况、有无编制、教龄和薪资均会影响幼儿教师的职业幸福感。首先,已婚幼儿教师的职业幸福感显著高于未婚幼儿教师。通常情况下,已婚尤其是已育的教师对于幼儿会有更多的耐心和更强的义务感,也会有更多的育儿经验,对于幼儿的一些突发状况处理起来会更加得心应手,从而获得更高的成就感和职业幸福感。其次,在编幼儿教师的职业幸福感显著高于非在编的幼儿教师。有编制的幼儿教师其薪资福利待遇普遍比非在编教师更稳定,工作上也更有安全感,更容易在工作中获得成就感与幸福感。本研究还发现,15年以上教龄组教师的职业幸福感显著高于其他3个教龄组的教师,幼儿教师职业幸福感水平呈现出随着教龄的增加而递增的趋势。随着幼儿教师工作年限的延长,教师的薪资待遇不断提升,在工作中获得的成绩和荣誉也不断增加,教师的精神需求和物质需求不断得到满足,其职业幸福感体验也渐趋佳境[32]。本研究结果显示,不同工资水平的幼儿教师在职业幸福感上存在显著差异,月薪3 001~4 000元可能是幼儿教师职业幸福感发生变化的分界点。马斯洛强调,人在每一个时期都会有一种需求占主导地位,月收入为3 001~4 000元的幼儿教师通常处于从教的第3至第5年,恰逢婚育阶段,抚养子女的责任和偿还房贷车贷等经济负担均较重,繁琐的家庭事务和日益增大的经济压力使其容易对物质待遇和工作环境等产生不满和抱怨情绪,从而导致这部分幼儿教师的职业幸福感水平较低。

-

本研究发现,情绪劳动中表层扮演维度负向预测幼儿教师职业幸福感,而深层扮演和自然表现维度正向预测幼儿教师职业幸福感,这与以往研究结论相吻合[33-35]。当幼儿教师采用深层扮演策略时,容易从工作对象的立场出发考虑问题,积极主动地内化幼儿园工作要求,这使其在遵循情绪规则的过程中无需消耗过多的情绪资源,内外情绪处于和谐状态,职业幸福感也因而随之提高。自然表现是幼儿教师情绪的自然流露,这种自我真实感很好地维护了个体的心理健康和满意度,同时自然流露情绪的方式也能够获得他人积极的反馈[36]。因此,自然表现策略可以积极地衍生资源,形成资源获取过程,与工作满意度和职业幸福感有着正相关关系。与之相反,仅通过伪装改变面部表情和肢体动作以适应工作规则这种“强颜欢笑”式的表层扮演策略,则会导致幼儿教师内心产生矛盾感,心理资源失衡使得幼儿教师很难以高活力的状态投入工作,从而降低幼儿教师对职业幸福的感知。

-

本研究将组织气氛作为连接幼儿教师情绪劳动与职业幸福感的纽带,揭示了其在情绪劳动与职业幸福感关系路径中的作用机制。研究结果表明,幼儿教师情绪劳动各个维度不仅能够直接预测职业幸福感,而且能够通过组织气氛的中介作用预测职业幸福感。情绪劳动中的表层扮演策略会导致幼儿园组织气氛低迷,从而降低幼儿教师的职业幸福感。表层扮演是一个颇费心力的过程,教师需要伪装、掩饰自己的真实情绪。长期大量地采用此策略会使幼儿教师因缺乏真诚性而影响后续的人际交往,并要承担情绪失调带来的矛盾压力,而一旦情绪压抑得不到合理的排遣,即容易导致幼儿教师产生情绪耗竭和离职倾向[37]。随着时间的推移,教师个体的负面情绪会形成涟漪效应,影响教师团队及园所群体的情绪,进而造成幼儿园氛围压抑、工作气氛沉闷,导致幼儿教师职业幸福感降低。而深层扮演和自然表现策略都蕴含着教师对组织情绪规则的认同,有利于调动幼儿教师的工作积极性,促进幼儿教师对学校的情感投入,有助于同事间建立彼此信任的关系,形成相互支持的群体气氛,幼儿园内的组织气氛也会更加和谐融洽,进而有利于提升幼儿教师的职业幸福感。具体而言,深层扮演是个体积极主动从思想观念深处改变认知,使内在情绪感受和外在情绪表达趋于一致的过程,自然表现则是自身情绪感受的自然流露,这两种情绪劳动策略真诚且自然,有利于人际关系的和谐发展,容易使教师产生欢愉感和安全感[38],促进教师心理资源和能量的形成,使个体整体上处于资源收益状态[39]。同时,依据情绪的涟漪效应,教师个体的情绪会影响群体组织氛围。幼儿教师自身的情绪状态越好,越容易营造和谐融洽的工作氛围,反过来,积极的园所氛围又能为幼儿教师提供安全、舒适的软环境,改善教师在心理层面上的状态,最终形成一个增值螺旋[40],从而正向影响幼儿教师的职业幸福感。

一. 幼儿教师职业幸福感的总体现状

二. 幼儿教师职业幸福感在人口学变量上的差异分析

三. 幼儿园组织气氛在幼儿教师情绪劳动与职业幸福感之间的作用

1. 幼儿教师情绪劳动对职业幸福感的预测作用

2. 幼儿园组织气氛在幼儿教师情绪劳动与职业幸福感之间的中介效应

-

本研究从表层扮演、深层扮演和自然表现3个维度对情绪劳动与幼儿教师职业幸福感的关系进行研究,并引入组织气氛中介变量,揭示了情绪劳动对于教师职业幸福感的内在作用机制。研究结果显示,影响教师职业幸福感的因素众多,其中教师的情绪劳动和园所的组织气氛是非常重要的因素。因此,在教师队伍建设中,提升教师职业幸福感既要注重内修,又要加强外铄。其提升策略主要包括:加强情绪知识技能培训,提高教师情绪素养;变革传统型领导方式,营造开放性组织氛围;充分保障工作资源,减轻教师工作压力,构建多元主体协同机制,助力幼儿教师在专业发展中体会到内生性职业幸福。

-

情绪素养是幼儿教师情绪劳动的基石。情绪劳动恰似人体运行机制的底层操作系统,个体的主动或被动行为将带来迥异结果。研究结果表明,良好的情绪劳动策略有助于营造和谐融洽的组织气氛,进而对幼儿教师职业幸福感的提升产生正向影响。因此,在实践中要坚持内省与外培并举,提升幼儿教师的情绪素养,多途径激发幼儿教师深层扮演和自然表现情绪劳动行为,发挥情绪劳动的正向作用。其一,坚持自我省察,学会向内求索。幼儿教师的情绪劳动是对情绪法则的自我内化过程,在选择何种情绪劳动策略时,除了需要考虑组织规则与互动对象外,还需要关注自身的情绪体验及情绪状态,平衡真实情绪感受和外显情绪表达之间的冲突,在每一次的内省和调整中内化情绪劳动法则,使表层扮演不装腔作势,深层扮演不过度,自然表现恰如其分。其二,加强人文关怀。繁重而琐碎的保教工作及教师工作的伦理标准,使幼儿教师面临大量的情绪劳动,在遭遇多重压力的情况下,幼儿教师会机械地采用表层扮演策略应付当下的情境。基于这样的现实情况,幼儿园应密切关注教师的情绪变化和心理状况,通过设置专门的情绪修养课程,在师范教育和在职培训中开展情绪素养教育,增加教师有关情绪素养的知识储备。配备心理咨询室或打造情绪宣泄空间,鼓励幼儿教师真实表达积极情绪、疏导不良情绪,让幼儿教师体会到组织支持感,从而有效缓解由情绪劳动带来的消耗感。通过内省与外培有机配合,为幼儿教师提供更多的消极情感缓冲地带和情绪和谐培育空间,唯有这样,幼儿教师才有可能更有意愿也更有能力积极投身于需要高情绪劳动参与的幼教事业,幼教工作也才会更加有活力。

-

本研究发现,高支持帮助、低限制监督的组织氛围可以有效激发幼儿教师的工作热情,提升其职业幸福感。而园长对教师的工作自主权进行过度限制和监管,则会导致园所内人际关系和互动环境处于封闭疏离状态,对教师职业幸福感产生负向影响。同时结合资源保存理论的观点,和谐融洽的幼儿园氛围作为一种重要的工作资源,能为幼儿教师带来心理资源的增值,促进幼儿园教师的工作投入,使其体验到较高的职业幸福感。因此,园长作为影响幼儿园组织气氛的关键人物,应给予教师更多的支持和关怀,变革监督式和限制式的传统管理方式,打造“教师友好型”管理文化,保障教师的工作自主权,与教师一同携手营造积极融洽的沟通合作环境和亲密友好的人际氛围。在管理层面,要充分认识到幼儿教师群体的“全女性”特点,采用相互尊重、情感沟通等柔性管理方式,关注和倾听女性教师的需要与诉求,帮助其缓解和平衡工作与家庭的冲突。此外,还要注重对新入职未婚教师的管理与关心,要帮助“关注生存”和“关注情境”阶段的幼儿教师尽快适应新工作环境,多给予其工作及生活上的经验支持,增强新教师对园所的归属感。园领导也要根据具体情况,确立符合本园实际的发展理念,并使其渗透于教师内心,以增进幼儿教师与组织之间的情感联结,加大教师对领导的信任,促进与同事间的有效合作。关怀和支持性的园所组织气氛不仅符合建设高质量幼儿园的未来愿景,同时也顺应幼儿教师职业幸福感提升的现实需求。因此,打造包容性的团队文化、民主性的领导风格和互惠性的同事关系可以从根本上增强团队凝聚力,是提升幼儿教师职业幸福感的重要途径。

-

本研究结果表明,高强度的工作要求和情绪负担是导致幼儿教师职业幸福感弱化的重要因素,而充足且高质量的工作资源和组织支持对幼儿教师职业幸福感有着正向增益和间接缓冲的效应。因此,减轻工作压力,丰富工作资源,为幼儿教师的学习需求和专业发展不断增权赋能,是提升教师职业幸福感的必要举措。首先在宏观层面上,应充分保障工作资源,支持教师生存发展,切实解决幼儿教师编制名额偏少的问题,全面落实幼儿教师间的同工同酬制度,消弭教师“付出—回报失衡感”,建立民主平等的薪资福利体系,提升幼儿教师的社会幸福感。其次在微观层面上,教育管理者应通过政策规定,明确幼儿教师的职责范围,统筹协调配置人力、物力、财力,减少幼儿教师的社会事务与行政工作,为幼儿教师营造健康安心的从教环境。只有将幼儿教师从繁杂的事务中解放出来,才能使其更好地聚焦主业,心无旁骛地投入幼教事业。最后,提升幼儿教师职业幸福感还必须充分挖掘教师的内驱力。自我专业意识的强化是提升教师认知幸福感和心理幸福感的内在动力,幼儿教师应积极主动地增强对自身心理行为的调控能力,在具体实践中进行自我建构,使内在专业结构不断更新,主动保持终身学习和持续发展的态势[41]。总之,提升幼儿教师职业幸福感,不仅需要外部力量的支持,更需要教师自身的修炼。

下载:

下载: