全文HTML

-

教师专业身份(teacher professional identity)是指在课堂实践或学校社群语境中,教师自己及社会他人对“教师是谁”这一根本问题的认识和回答[1],即被自我和社会他人定义为某类教师。荷兰学者贝加德(Beijaard)认为教师专业身份的形成是个体对自身经历的诠释和再诠释过程,是一个持续发展的过程[2]。教师专业身份是教师自我专业发展意识与其行为的体现[3],发展并维持一种强烈的专业身份是评判教师专业性的重要依据[4]。2022年,学前教育迈上从“幼有所育”迈向“幼有优育”的新阶段[5]。高质量的幼儿园教师队伍是学前教育“优育”的基础和保障,也是学前教师教育研究领域关注的核心内容。为加强幼教师资队伍建设,国家出台了一系列相关文件,在发展中提升了幼教师资队伍的整体水平。然而,长久以来,在工具理性主义价值取向下,幼儿教师以获得社会和家长认可作为实现自我价值的目标,过度关注自身的外显技能,却忽略主体专业成长[6],直接削弱了幼儿园教师专业身份建构的内在主动性。新手时期是幼儿园教师专业发展的起始阶段,也是专业身份建构的关键时期[7],这一时期的教师往往带着满腔热情、理想进入幼儿教育教学工作中,但理想与现实、理论与实践之间的差距常常让他们产生强烈的对比与震撼[8],使他们在重塑自身专业身份时产生困境与问题,如心理落差、人际困扰、身份挣扎等[9]。这些问题很容易导致新手幼儿园教师产生焦虑情绪,更严重者会出现离职意向[10]。因此,新手幼儿园教师专业身份建构的内在感受与体验决定着其专业发展走向,这将直接关涉幼儿园教师队伍建设的质量。幼儿园教师队伍建设的目标应是教师能在实践初始阶段充分发挥主体性,合理构建专业身份,并最终走向专业发展之路。当前,我国幼儿教师队伍建设正处于转型阶段,“幼有优育”需要通过高质量的专业教师来实现。因此,有必要加强对新手幼儿园教师专业身份建构问题的研究。

教师专业身份建构是教师与自我不断对话并促使自身发展的过程。有研究以“前教师专业身份意识→情境互动与反思→教师专业身份定位”为线索构建了教师专业身份的建构模型,并认为真实情境能够触发前教师专业身份意识的觉醒,是教师专业身份建构的前提[11]。新手教师时常感到困惑,原因是其携有先入之见。研究者将先入之见定义为一种早期经验,是学生在学徒时代经历的一种体验,是其在学徒时代累积的对“学”与“教”的见解[12],学生对教学的憧憬往往会在真实情境中被打破,从而导致出现教师身份挣扎。因此,新手时期的良好过渡才是幼儿园教师专业身份建构的核心。那么面对如此重要的阶段,教师应当构建什么样的专业身份?以及如何构建专业身份?对上述问题的探讨亟待深入。国内外学者多从认知、情感、价值取向、效能、承诺以及期望等方面厘清教师专业身份[13-14],涵盖了教师整体的主观意识与领悟。换言之,个体教师对专业身份的认识是可以被塑造的,这将直接影响教师专业身份的建构。因此,新手时期的幼儿园教师则需要不断厘清与重塑主观认知。诚然,教师建构身份的过程绝不仅仅是意识层面的搏斗,更是实际行动的展现。美国学者舍恩(Schon)认为传统的以“技术理性”为支撑的“技术熟练者”的教师职业形象正逐渐崩溃,取而代之的是以“行动者”为支撑的“反思性实践家”的教师职业形象[15]。即任何一个成功的教育者都饱含着无数实践教学经验,教师专业身份建构的主要途径也必定是实践。因此,具身认知理论突出身体实践的策略对探究幼儿园教师专业身份建构过程及因素尤为重要。

具身认知理论源于认知心理学,反对“身心二元论”的观念。具身学习观认为,学习者的知识建构和思维发展具有深刻的身体性根源[16],能够凸显教师专业发展中以教师个体为中心的主张。“具身(embodiment)”包括具身学习(身体为学习发生的部位)、具身经验(人的一种存在方式,是人作为人独特体验)、具身认知(身体通过感觉和运动体验来建构我们赖以思考的概念和范畴)以及与情境融为一体的具身(认知基于身体,身体根植于环境)[17]。具身认知(embodied cognition)强调个体身体的建构作用,身体参与有利于教师主体的真正回归[18]。新手教师踏入实践场域后,需要先借助“身体图式”下的“身份前概念”的认知经验启动运作系统,再依据身体的行动、传递功能不断重塑内在观念[19]。但幼儿园教师专业身份建构过程中仍存在自我职业同一性缺失、自我职业接纳性较低、自我价值未能实现的困境[20]。因此,明晰专业身份建构的内在逻辑可以使教师主体发挥最大作用。具身认知理论为研究新手幼儿园教师专业身份建构问题提供了新的视角,将新手幼儿园教师专业身份建构置于真实工作实践情境中,通过身体实践感知和体验重构个人专业身份,有助于解析新手幼儿园教师通过具身认知在复杂的实践中构建专业身份的内在逻辑和复杂机制。

综上所述,幼儿园教师专业身份建构是幼儿园教师经由个人与情境之间的持续互动而不断重塑自身职业动机、自我意象、教学实践、自我参照以及未来展望的过程。本研究聚焦于工作时长在三年内的新入职幼儿园教师,以具身认知理论的视角,呈现一名新手幼儿园教师专业身份建构过程,据此明晰新手教师在幼儿园的身体实践作用下,获得了怎样的专业身份建构,身份建构过程中发生了什么样的转变,以及为什么产生了如此的变化。至此,研究的意义与价值体现在以下两个层面。第一,为制定幼儿园教师专业发展策略提供理论支持。通过探析教育教学实践对教师专业身份建构的潜在影响,厘清教育教学实践的实际效用,提供促进幼儿园教师专业发展的策略建议。第二,为解决幼儿园新手教师的实践困境提供指导。通过关注新手幼儿园教师自身的内在感受与主体理解,帮助幼儿园教师形成专业身份建构的内在主动性,开启高质量专业发展之路。

-

派顿(Patton)提出了质性研究抽样策略,即采取典型个案抽样策略,旨在展示和说明研究问题中典型个案的真实情况。研究选取了来自B市师范大学附属幼儿园的M教师作为研究对象,M教师毕业于S师范大学学前教育专业,具有良好的专业知识、技能以及清晰的专业认知。同时,该教师在学生时代属于“尖子生”,一直抱有对专业的热爱,毕业后一直从事幼儿园教师工作,因而能充分、清晰地回答与呈现出研究所要聚焦的问题。M教师具体信息如表 1所示。

-

在研究工具方面,访谈提纲设计聚焦于主题,即新手幼儿园教师专业身份建构,参照现有教师专业身份内涵——我如何成为一名教师、我是一个怎样的教师、我采取了什么行动来建构我心中的理想教师意象、我对教师专业的承诺是什么等[21],确立了职业动机、自我意象、教学实践、自我参照、未来展望五个维度,并依据具身认知理论构建分析框架,结合教师专业身份建构的五个维度设计了访谈问题。具身认知理论强调情境性和生成性,能够深入地挖掘新手幼儿园教师如何在身体行动过程中进行认知以及探寻专业身份,又如何通过意识互动得到塑造或重塑。因此,结合已有文献及研究目的拟定初始访谈提纲,围绕“职业动机、自我意象、教学实践、自我参照、未来展望”的具体变化过程,形成资料收集框架。同时,为保证访谈提纲的有效性,与具有丰富经验的专业教师进行了讨论并对相关问题进行了修改,选取2名学前教育专业研究生开展了预访谈,后对预访谈中出现的问题进行了修改,最终确立正式访谈提纲。

-

研究采用线上访谈的方式,每次访谈时长约1小时,整个过程围绕“教师专业身份建构”开展,其中较多涉及回溯式问题(研究者在与M教师之前的交谈中曾说明了访谈主题、内容和目的)。首先,利用视频通话形式进行访谈并录制全部访谈过程(事先征得M教师的同意);其次,根据访谈中出现的问题或缺失的内容进行二次补充访谈;最后,收集M教师的文字、文本资料作为访谈的辅助资料。

-

首先,在资料分析方面,本研究主要采用斯特劳斯和科尔宾(Strauss & Corbin)提出的扎根理论三级编码方法分析访谈资料,主要流程为:开放性编码、主轴编码和选择性编码。本研究以具身认知理论作为分析框架,针对M教师的专业身份建构访谈实录,使用Nvivo11软件逐句进行编码,形成开放性编码。由于研究聚焦于教师专业身份建构的变化,因此编码分为职前、职后两部分,具体如表 2所示。

其次,根据主轴编码的原则,归纳319个开放性编码,形成主轴编码,编码过程示例见表 3。

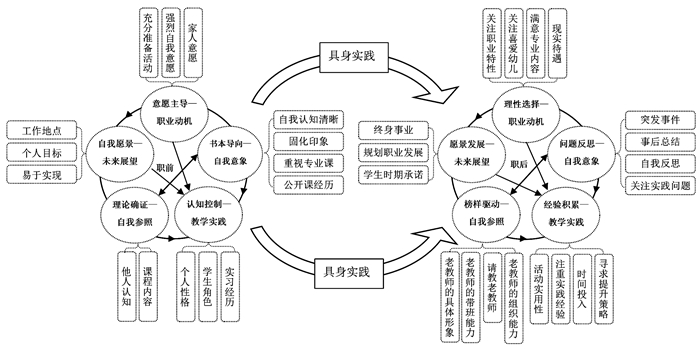

最后,为进一步厘清主轴编码之间的逻辑关系,将职前、职后分开梳理分别得到15个、19个主轴编码,而为了避免研究者的主观引导,保证被试话语意义的准确性,研究者再三与M教师确认表述的真实原意,力图呈现出切实的教师专业身份建构过程,具体模型如图 1所示。聚焦专业身份建构中的职业动机、自我意象、教学实践、自我参照、未来展望五个维度,M教师职前以“意愿主导—书本导向—认知控制—理论确证—自我愿景”建构专业身份,职后以“理性选择—问题反思—经验积累—榜样驱动—愿景发展”建构专业身份。此外,在新手幼儿园教师专业身份建构过程模型中,未来展望会受到职业动机的影响,自我意象与自我参照二者相互作用,而由于教学实践是专业身份建构的具体行动体现,职业动机、自我意象、自我参照、未来展望会共同影响教学实践,从而共同促成了幼儿园教师的专业身份建构。

一. 研究对象

二. 研究工具

三. 研究过程

四. 资料分析

-

基于上述分析,M教师的专业身份逐渐从“前身份”向“现身份”发生转变,具体呈现在职业动机、自我意象、教学实践、自我参照以及未来展望五个方面的变化。不同维度下,尽管M教师有着不同的认知、实践,但这并不意味着维度之间是独立存在的;恰恰相反,不同维度之间是相互联系的,维度间的共同运作表明了M教师的专业身份建构行动。因此,为回答“M教师专业身份建构过程中发生了什么样的转变?为什么产生了如此的变化?”的研究问题,以下详细陈述了M教师实践过程中的变化及其原因。

-

职业动机是幼儿园教师选择成为教师的原因,是教师专业身份建构的潜在条件。M教师作为一名学前教育专业的学生,毕业直接进入到B市师范大学附属幼儿园工作。起初,M教师怀揣着明确的职业动机,是源于客观原因及内部意愿,本研究将其概括为“自身条件下的内部意愿型”动机。而工作后,M教师基于理性思考形成了“专业特性下的现实意愿型”动机。

入职以前,M教师想要成为一名幼儿园教师是因为其自身成长的曲折经历、个人兴趣以及家人意愿。其一,自我经历。继2014年全国职业教育大会后,“中职升本”之路被打开,而M教师恰逢其时,面对自身的求学困境另辟蹊径,走向中职求学的道路。其二,个人兴趣。M教师提到,成为幼儿园教师是因为她十分擅长和喜欢这一专业特有的课程内容。其三,家人意愿。M教师表示,家人比较偏向她选择教师行业,认为女孩更适合教师领域,觉得教师这个身份比较“体面”。

入职以后,M教师的改变受到以下四个方面的影响。第一,专业的固有特性。M教师指出,学前教育专业对口就业的机会非常多,但是难以转行。第二,专业的外部属性。M教师认为“幼儿园教师”承载着良好、正面的形象,她认为这个身份能够更容易找到男朋友,也能够更坦然地面对亲人好友。第三,园所待遇。M教师认为,坚持作为一名幼儿园教师的部分原因是身处的园所待遇比较好。第四,生活状态。M教师坦言,她开始安于现状,享受这份职业给她带来的舒适状态以及生活节奏。上述转变表明幼儿园教师这一专业的内部与外部特性影响着M教师的择业动机,“专业特性下的现实意愿”成为M教师入职后专业身份建构的基础。

综上所述,在具身认知视域下,M教师的职业动机由“自身条件下的内部意愿型”更替为“专业特性下的现实意愿型”,进一步体现出实践对于个体需求的现实启示。新手幼儿园教师的职业动机不再由单一的自身意愿支配,而是依托于真实生活给予个体复杂且现实的感受与追求。教师个体通过具身性实践,察觉了幼儿园教师这一职业的内外特性,衡量了园所待遇和自我生活状态,获得了职业发展的重要价值。因此,具身实践推进了教师明晰现实情境,而情境中幼儿园教师的职业价值成为M教师重塑职业动机的深层原因,即教师依照理性选择发展了职业动机。

-

自我意象即幼儿园教师认为自己是一个怎样的教师,是教师专业身份建构的自身形象。M教师正处于由学生向教师转变的阶段,她对于自己身为教师的意象发生了从“书本导向的教书育人型”到“问题导向的实践反思型”的变化。

处于学生时期,M教师的自我意象为“书本导向的教书育人”。M教师回忆道,当时她认为一名专业的幼儿园教师必须掌握书本上的专业知识以及拥有促进幼儿发展的专业技能。而形成这一意象的原因主要有三个方面。第一,教师的“固有身份”。M教师指出,她认为教师就是传统的形象,是向学生传授知识的人,即“传道授业解惑”的教师身份。因此,M教师偏重书本知识。第二,长期的学习经历。M教师拥有七年的专业学习,她始终记得多位专业老师的督促与教导——只有学习好专业知识、掌握好专业技能才能成为合格的幼儿园教师。并且,M教师指出,是专业课的知识塑造了她心中幼儿园教师的专业形象。第三,实习经历。M教师通过一次实习公开课,确立了“教书育人”的幼儿园教师专业身份。M教师指出,当时她完成的实习公开课效果非常好,旁听的老师肯定了她的课堂教学。由于这份肯定,M教师更加确信了书本知识为她带来的教学效益。

工作时期,M教师逐渐形成了“问题导向的实践反思型”自我意象。M教师改变了对专业知识与技能的追求,认为自身是一名关注幼儿、关注家长、关注班级管理的幼儿园教师,形成这一自我意象的原因主要集中于三个方面。其一,所带班级。M教师入园后被分配到小班,小班老师的事务围绕幼儿的一日生活、常规教育等方面,这让她察觉到作为幼儿园教师应重点关注幼儿,而不是自身。其二,学前阶段的特殊性。M教师指出,由于幼儿园是入学准备的第一步,也是家长第一次将幼儿交给老师,此阶段是家长最担心的时刻。因此,M教师在实践过程中感受到了家长给予幼儿园教师职业的隐性压力,进而十分关注家长,她认为能够安抚家长的情绪,跟家长交代清楚幼儿的一日状态应是一个专业幼儿园教师必备的能力。其三,突发事件。M教师如今认为幼儿园教师的专业身份是基于她对现实工作经验的梳理而不断改变与完善的。M教师阐明了重塑身份的直接原因,即在幼儿园实践过程中遇到的突发问题和诸多事件。不断“碰壁”使M教师树立了“问题导向的反思者”的自我意象。例如,她讲述了一个事件:有一次我带班,在吃饭的时候,一个小朋友在椅子上坐得歪歪扭扭,他并没有整个屁股都坐在椅子上。而我当时没有很在意这件事情。结果他突然从椅子上摔倒了,导致他的牙齿磕到了舌头,满嘴鲜血,当时孩子很疼,我们老师也都很害怕。M教师随着问题、突发事件的不断涌现而进行了自我反思,否认了职前“书本导向”观念,形成了“问题导向的实践反思型”自我意象。

综上,M教师的自我意象由“书本导向的教书育人型”转变为“问题导向的反思实践型”。在具身认知视域下,新手教师透过实践获得了坚定的职业动机。然而,M教师确立自我教师意象时受到了“前身份”的影响,产生了“身份冲突”,经历了起伏后确立了“现身份”。可以看出,实践情境中的客观因素改变了M教师的自我意象。因此,新手幼儿园教师的自我意象实际上十分需要嵌入到幼儿园的真实工作之中。尽管M教师在经历变化时否定了自身可以胜任幼儿园教师的想法,但是她的现实意愿是成为一名幼儿园教师,那么解决实践带来的问题是其唯一且合理的选择。换言之,具身实践能够倒逼教师摒弃新手身份,以不同的现实问题推进新手幼儿园教师塑造的专业形象转变,即通过问题反思形成自我意象。因此,具身认知视域下的实践在发掘了新手幼儿园教师专业身份建构职业动机的同时,也助推了新手幼儿园教师专业身份建构的自我意象的形成。

-

教学实践是指幼儿园教师建构专业身份的具体行动。M教师参加工作前就读学前教育专业,参加工作后选择幼儿园教师职业,从中她为贴近专业教师身份经历了从“知识导向的控制型”到“经验导向的具身型”的实践发展道路。

参加工作以前,M教师身为学生期望成为一名专业的幼儿园教师,而“知识导向的控制型”的教学实践是她建构身份的首要策略。从M教师的话语中,发现这种策略形成的主要原因如下。其一,个性。M教师指出她的个性很强势,认为控制住每节课的节奏是她作为一名幼儿园教师必须完成的事情。同时,她指出“控制”也需要符合要求。比如,指南、纲要等文件中对于发展幼儿提出的要求。其二,角色影响。M教师作为一名学生,刻苦学习是成为专业幼儿园教师的唯一手段。不仅“学生”角色导致M教师十分看重专业知识,而且她还指出作为“新手”进入真正职场后,依旧应该持续学习专业知识,借以来弥补“新手”阶段的不足。其三,实习经历。在M教师的“自我意象”中,实习经历反映了她的理想自我幼儿园教师形象。而这段经历同样也塑造了M教师专业身份的建构行动,加深了“控制”取向。

M教师真正参加工作以后,她的建构行动发生了变化,她不再关注专业的书本知识,而是专注于实践能力,形成了“经验导向的具身型”教学实践,主要原因有以下三点。第一,居住环境。由于B市生活压力较大,M教师居住于园所的宿舍,宿舍就在幼儿园的第三层。身在异地的她,外出私事也较少。因此,M教师上班、下班几乎都在幼儿园里,居住环境推进了她的建构行动,她表示会经常将自己的私人时间也用于工作。第二,教学活动。幼儿园情境下的多种真实教学活动让M教师否定了自身的“知识导向”。例如,M教师印象深刻的“擦毛巾”教学活动:

我印象中有些课完全没有必要上,但是后来我改变了想法。就拿小朋友用毛巾擦手的小事来说,哪个小朋友在家没有学过用毛巾擦手呢?因为我们班小朋友会在毛巾挂在毛巾钩上的时候就这样一撸(同时做出双手从上到下模仿孩子撸毛巾的动作)然后就擦完手了,这样导致在秋冬季节孩子手背上的水没干,造成皮肤干燥,同时这样的动作还加快了毛巾的损坏。所以,我们班曾经有一节集体教学活动就是教孩子们应该怎样正确地擦手。

M教师指出曾经注重的专业知识在真实的实践活动中只能用到一小部分,如上述生活化的、实用性的活动反而在幼儿园中比比皆是,这颠覆了她的认知。第三,幼儿的变化。M教师讲述了一个事件:

有一次,在过渡环节,我就问孩子们,你们看老师今天戴的是一个新买的红色蝴蝶结的发带,你们觉得它好不好看啊?有个小朋友说,老师你戴上这个之后变得更好看了。我立刻回应孩子说,谢谢你夸了老师,因为你的夸奖我变得很高兴,所以如果你发现别的小朋友今天穿了新裙子,或者你发现别的小朋友今天很漂亮,你也可以这样夸他,就像你们现在夸老师,老师就很开心。结果,那天过后我就发现有些小朋友会去观察身边的人并且去夸奖身边的人。就这样,我意识到了,原来我自己的言行举止是会对孩子产生影响的。

M教师坦言幼儿的变化使她感受到了身为幼儿园教师的意义,并且亲身的实践让她学会了保护孩子、与孩子相处、与家长沟通、与其他教师相处等策略。

具身认知主张个体的认知在一定的情境中发生,强调人作为认知主体通过与环境的实际互动建构知识、收获经验[18]。M教师从学习场域走到工作场域,经历了“知识导向的控制型”到“经验导向的具身型”教学实践行动的真实变化。M教师建构专业身份的教学实践存在于幼儿园,依附于具身行动,且行动是持续的,经验是递增的。因此,具身实践能够为新手教师提供真实、复杂的情境,情境中的每一处都像是“产业链”逐步提升“产量”,推动教师通过经验积累不断完善教学实践。所以,M教师的教学实践的变化凸显了具身认知视域下的新手幼儿园教师专业身份建构过程。

-

自我参照是指幼儿园教师在叙述中呈现的多样化的教师意象,是其建构教师专业身份的参照“坐标”。M教师心目中的幼儿园教师参照,从“教学能力型”转变到了“综合能力型”。入职以前,M教师的参照意象全然侧重于教学能力方面,原因有两点。其一,家人同学的想法。M教师表示上学期间,所学专业的学生很多,导致周围同学都非常“内卷”。比如,因为看重成绩,所以重视学习每门课程,尤其是教学实践课。其二,专业课的内容。M教师指出,学习专业课时,由于课程内容多数依据国家政策或社会要求等而建设,因此她提及幼儿园教师工作时脑海中浮现的就是“五大领域”“指南要求”等。

入职以后,M教师的自我参照变为了“综合能力型”,对身份特征的考虑更加全面。其中缘由主要有以下两点。第一,所带年级。M教师入园后被分配到小班,小班老师的事务让她察觉到身为幼儿园教师真正应该掌握的能力不仅仅局限于教学。M教师认为“专业的老师”体现在对幼儿的照护,比如“孩子的磕碰伤是最少”“体检时身体发育最好”等方面。M教师认为能够综合所有的能力才能算作是她对于幼儿园教师的内心写照。而这份意象如今便存在着真实写照。第二,在班的老教师改变了M教师的思维。M教师直言,身边的老教师是她内心写照的真实存在,因为这位老师是能够正确引导、帮助她的人,亦是为她提供实用方法的人,使她迅速明确了自身定位,确立了专业的幼儿园教师身份。

在此过程中,自我参照作为心理的一类话语,具身下的实践视域仍为个体理解专业身份纳入了不同的写照。由此,M教师以学习为策略,以校园为环境去树立内心的幼儿园教师形象,必然反映出“偏重教学”的影子;而以实践为手段,以幼儿园为场域去刻画内在幼儿园教师意象,则一定程度上会受到真实情境中的多项因素影响,从而映照出“全面”的教师形象。新手教师在处理知识与实践的关系中呈现出准则理解、观摩比较和实践反思三种学习路径[22],而这一点也同样体现在其专业身份建构过程中。M教师通过具身实践,以榜样驱动确立了更加科学的自我参照,展现了具身实践对教师专业身份建构的确切作用。

-

M教师无论处于职前或职后阶段,都承载着积极的未来展望,即对未来持有一种美好愿景。在M教师愿景发展中,其愿景的维度特征①发生了变化,从开始的“清晰—狭窄—近”到“清晰—宽广—远”。参加工作以前,M教师坚定地想要成为幼儿老师,她当时曾考虑成为一名家乡的编制老师,原因是想待在家人身边。此时M教师的愿景呈现为“清晰—狭窄—近”的特征,即焦点清晰,关注于工作内容,试图通过考取“编制”实现自我愿景;范围狭窄,目的仅为了待在家人身边;距离近,认为自身未来的实践内容与个人愿景相同,成为一名幼儿园教师可以很容易实现。

① 教师愿景维度参考贺敬雯博士论文《教师愿景与教师发展的关系研究》,焦点即关注点,特征分为模糊、比较模糊、清晰;范围即建构目的,特征分为狭窄、宽广;距离即能实现的程度,特征分为近、远、遥远。

参加工作之后,M教师的愿景特征发生了变化。M教师由于个人原因,选择来到了B市,没有考取家乡的编制。虽然M教师对未来发展的思考依旧存在“编制”问题,但是她对于成为一名幼儿园教师的愿景实践发生了变化,她想要通过完善自己的能力去提升自己的职务、职称等方面。M教师此时的愿景呈现出“清晰—宽广—远”的特征,焦点从“职业内容”关注到“教师头衔”,企图以提升自我能力来实现自身愿景;范围变为宽广,由于M教师在任职期间感受到了自身对于幼儿的价值,从而萌发了对幼儿、教学方面的长远规划;M教师的愿景距离特征发生了从“近”到“远”的明显变化,从一开始认为成为幼儿园教师比较容易,到现在认为作为一名专业幼儿园教师还存在如编制、职务、职称等有待解决的问题,但她的言语表述中仍抱有信心去实现愿景。

尽管M教师感知到自身预期与现实情境的差距,但其并没有出现消极情绪与行为,而是通过调节自身愿景来积极适应实践情境。即在具身认知视域下,M教师身处幼儿园的实践使她产生了反思,愿景的范围维度由“狭窄”到“宽广”,距离维度由“近”到“远”。有研究者指出具有上述特征愿景的教师,他们更能够感受到工作的可能性和力量,从而使他们进行反思、分析等活动,鼓励他们持续完善自身的工作[23]。也就是说,M教师经历了具身学习的洗礼后,获得了更具远瞻性的愿景。此外,M教师愿景的焦点维度特征呈现一定的自我倾向,这与现有研究结论一致,处于1至3年的教师关于自我愿景停留在一般意义[24]。综上,在具身认知的视域下,新手幼儿园教师以愿景发展不断完善未来展望,在此,既表明了亲身实践的重要作用,又凸显了美好愿景对个体专业身份建构的影响。

一. 职业动机:从“自身条件下的内部意愿型”到“专业特性下的现实意愿型”

二. 自我意象:从“书本导向的教书育人型”到“问题导向的实践反思型”

三. 教学实践:从“知识导向的控制型”到“经验导向的具身型”

四. 自我参照:从“教学能力型”到“综合能力型”

五. 未来展望:“清晰—狭窄—近型愿景”到“清晰—宽广—远型愿景”

-

本研究的理论贡献在于为幼儿园教师专业身份建构研究提供一个新的理论视角,揭示出新手幼儿园教师专业身份建构过程的复杂性质,呈现出一名新手幼儿园教师专业身份建构过程。通过对M教师专业身份建构变化的梳理与分析发现,新手幼儿园教师的专业身份建构需要置于深刻与复杂的社会情境之中。就新手幼儿园教师而言,以具身行动为核心与实践场域进行互动能够有效推进自身专业身份建构,具体如下:

-

我国学前教育持续推进“幼有优育”进程,意味着教育体系需要高质量教师队伍,因此幼儿园教师必须不断向“专业人士”发展与转变。对于M教师来说,身体实践使其通过专业特性提高了教学认识,累积了教学经验。而这份关于专业的认识和经验需要教师通过有效的方法与途径填补。因此,具身性的身体实践成为新手幼儿园专业身份建构的重要途径。具身性的身体实践能够将新手幼儿园教师仅停留在信念层面的知识“打碎重组”,成为新手教师建构、理解和认知世界的途径和方法[17],使其在认知变革中获取实践性知识,从而形成与重塑贴近实际生活的专业知识。而当新手幼儿园教师以自身行动为核心去积累经验与建构身份时,能够规避教师在实践中的“上帝视角”,完全投入真实情境,建构清晰且理性的专业身份。因此,具身性的身体实践是新手幼儿园教师专业身份建构的有效策略。

-

依据布迪厄(Pierre Bourdieu)的实践逻辑,有学者提出要重新引入幼儿教师的直接体验,摆脱“唯理论是从”的惯习,将教师的实时体验和已有经验进行积极建构,唤起幼儿教师的“实践感”,指引教师的实践活动[25]。在复杂的社会结构中,行动者的能动力量是决定其构成的关键[26]。如M教师以深刻的个人意愿为前提,通过身体实践积极地调节自身的专业愿景,以积极的个人能动性调动实践,逐渐建构了专业身份。因此,个体的内在能动性决定着新手教师专业身份建构的实践行为。此外,具身的个人能动性填补了教育改革中幼儿园教师的主体价值属性的缺失[6]。具身化过程使新手幼儿园教师关注于自我与社会的相互作用,从而主动建构对整个景象的体验和理解。因此,当新手幼儿园教师发挥自身能动性时,既能唤起教师的实践逻辑与意义,又能凸显幼教群体中的个体教师效用,以此途径共同形成教师对实践的多重思考,从而明晰与赋予自身专业身份。

-

对教师而言,具身实践的情境不仅是一名教师工作的场所,更是能够真正承载教师行动的载体。工作场所是一个实体的代名词,而具身情境是个体行动时所处的整体环境,包括人、自然等一切事物的作用,这是工作场所无法提供的真实感受。M教师从学校场域走入园所场域,其中具身的社会情境为其提供了收获经验与重塑身份的机会。因此,具身实践的情境应是新手幼儿园教师专业身份建构所必备的外部因素。只有个体处于具身的情境中,不断接触社会性和文化性的实践共同体,才能在与他人有意和无意的交往活动中形成专业身份,同时专业身份反过来影响个体在共同体中的活动,使个体收获更多的体验[27]。简言之,具身性的社会情境为新手幼儿园教师专业身份建构提供了重要载体。

综上所述,新手幼儿园教师专业身份建构是生动、递进、重塑且应富有差异的过程,教师个体在主观意识下经过与一切事物的互动而不断推翻和建立自我身份。对于新手幼儿园教师来说,融入社会情境的过程会不断刷新主体认知,如果一味地重塑只会使新手幼儿园教师负担加重,从而引发新手幼儿园教师专业身份建构的困境。因此,具身认知视域下的实践活动通过身体实践、个人能动性与社会情境共同调和了教师“前身份”中的习得经验和现有工作中的实践经验,以建构合理的专业身份为目的在两种行动的内化与外显过程中协商,最后摒弃了无法进行实操的知识内容,重塑了全新的认知理解。因此,未来幼儿教师培养中应关注以下问题:第一,如何通过改革教师教育中学前师范生的课程设计和教学方式以促进教师实践知识和能力的获得,使新手幼儿园教师具有专业的“实践性知识”。第二,如何更好地推进具身性的实践活动路径,将其与新手幼儿园教师的生活联系起来,使其可以清晰地描述与确立自身专业发展的方向。

下载:

下载: