全文HTML

-

随着国家宏观政策在农村的全面调整,尤其是在2006年全国范围内取消农业税,以及自上而下的项目资源密集输入村庄的背景下,“后税费时代”的村级治理成为学界关注的热点问题。在利益密集型村庄,村级治理困境主要表现为“分利秩序”对基层组织合法性的瓦解。由于村级基层组织正式权力的非正式运作[1],导致村干部对上不能有效对接国家下达的项目资源,对下不能有效回应基层群众的实际需求,由此出现了一系列村庄治理“乱象”:资源密集型农村滋生出侵蚀集体利益的“分利秩序”,资源稀薄型村庄则出现“无人当村干部”的权力真空;面对乡镇下达的各项规则化的行政性事务,村干部采取极简的“形式主义”作风来应付;面对村庄内部出现的各种不规则的群众性事务,如村庄公共品的供给、村民矛盾纠纷的调节、村庄文化的建设等等,村干部则采取“消极无为”的态度来应对。这些“乱象”总体表现为无组织的村民自治“空壳化”,村干部“分利行为”导致的村级治理内卷化。“国家-村级组织-农户”三者关系的异化是该问题的症结所在,尤其是作为承上启下、上传下达的中介组织——村级组织成为了问题的关键变量。

不同地区的村级组织受村庄经济、文化和社会结构等地方性环境的影响,但学术界在讨论时往往将它看作一个具有普遍一致性的制度化设计的组织框架,鲜有对其进行微观层面的考察。村级组织既是村庄权力主体的承担者,也是村庄权力客体的承载者,其自身的形态对村级治理有着结构性的影响。上海市近郊农村作为利益密集型农村的典型代表,其村级组织具有不同于中西部地区的“特殊形态”,该“特殊形态”使得当地的村级治理呈现出“善治”而非“乱象”的图景:村庄利益有分配无分赃,村庄权力有自主无失序,村庄治理有活力无暴力,镇村关系有权力控制无利益连带。它集中表现为村干部对村庄集体利益保持一种来自主观理性和制度理性的克制,这种来源于结构性力量的自我克制即“结构性自制”成为规避“分利秩序”的核心力量。村干部对集体利益的理性克制从哪里来?“结构性自制”如何改变村干部的行为逻辑从而规避“分利秩序”?本文以上海市若干近郊村庄为研究对象,试图对这两个问题进行微观层面的探讨。

-

“分利秩序”一词最早由贺雪峰提出,他认为在有利益的地方就会有争夺,有分享,在没有明确的利益分配规则或明确规则不管用的情况下,就会滋生潜规则,这套潜规则逐步固化便形成“分利秩序”[2]。随后,“分利秩序”成为探讨村级治理的重要概念,不同学者从不同视角进行场域化的剖析和界定。“分利秩序”的分利对象是指能够产生利益的两类资源,一是村庄内生的“无主公共资源”,二是村庄外输的项目资源。李祖佩从村庄本位的视角出发,依照项目资源的进村方式将村庄划分为三种类型,由此归纳出“分利秩序”的形成机制:“分利秩序”以权力为主导,以“去政治化”为主要表现形式,以“去目标化”为基本后果[3]。王海娟、贺雪峰则从项目资源的分配和落地环节归纳了“分利秩序”的特点,认为“分利秩序”是一种非正式的资源分配规则,它以“权力”为分配中介,具有广泛性、隐蔽性和自我稳固性等特征,其结果是公共资源的“私人化”[4]。陈锋则跳出村庄,在“乡域政治”范围内将“分利秩序”与基层治理内卷化高度关联,认为在资源不断输送的利益链条中,权力寻租者、地方富人与灰黑社会势力、谋利型机会主义农民等行动主体相赖相生,形成“分利秩序”,普通民众被排除在外,村庄治理出现内卷化[5]。以上研究的共同特点是将分利秩序作为研究的客观对象,试图揭示分利秩序的形成机制、特点和后果,而将“分利秩序”作为分析手段运用于农村其他领域的研究不多。王海娟、夏柱智基于农业治理主体之间的分利秩序来解释农业治理的困境是一次有意义的尝试[6]。

总体而言,“分利秩序”既是对村庄资源分配过程中所形成的权力格局的静态描述,也是村庄内部不同社会主体权力博弈的动态展现。从前人的研究成果中可剥离出“分利秩序”形成的四个关键要素:资源密集、权力主体、村庄权力结构以及镇村利益连带关系。资源密集且能够转化为可争夺的利益是“分利秩序”出现的充分条件,不同权力主体之间的博弈以及由此形成的权力结构决定了“分利秩序”的不同形态,镇村两级特殊的利益连带关系成为“分利秩序”外部合法性的来源。不管何种形态的“分利秩序”,其关键性变量都是具有能动性的村干部。村干部模糊化的双重角色[7],即村干部既是国家代理人又是村庄当家人,在治理“政治冷漠”的原子化村庄时,村干部一方面利用国家代理人的角色侵蚀外部输入的项目资源,另一方面利用村庄当家人的角色蚕食内部“无主公共利益”。于是,如何规范村干部短期的机会主义自利行为,成为规避“分利秩序”的关键所在。村干部“自利性”的机会主义行为逻辑受村级基层组织三个变量的影响:一是作为权力主体的主观偏好,二是村庄权力结构的制约能力,三是约束村级权力运作的镇村关系。

-

本文以驻村调研为基础,以半结构式的个人访谈与开放式的小组讨论相结合的方式①,逐步形成对所调研村庄的整体认识。由于村级治理存在较大的区域差异,有必要介绍所调研的若干近郊村庄的基本情况。

①半结构式的访谈首先是了解村庄的基本情况,其次是了解村干部的工作情况,再者是了解村干部在村庄内外的社会关系和社会交往,并通过集体讨论形成对上海市近郊农村村级治理较为系统的认识。

C村、Y村、W村属于上海市G镇的近郊农村。G镇位于上海市东北方,位置偏内陆,经济发展属于全市中等水平。三个近郊村虽然远离市中心,但与它相邻的A镇是大众汽车生产基地,本地充裕的工业岗位促使当地农民较早形成一种脱离农业生产的“离土不离乡”生活方式。在没有特殊技能的情况下,农户之间的务工收入差距很小,扁平化的经济结构形塑了“宝塔型”的社会分层,从而消解了政治精英与经济精英相隔膜的社会基础。更为重要的是,村民在村庄内部仅仅保留了低密度的仪式性人情往来,村民“只知小组长,不知村书记”,使得“原子化的村民”与“去政治化的村民”重叠,村庄治理的群众动员难以被激活。

一. “分利秩序”的由来

二. 方法与背景简介

-

在由“镇干部-村干部-村民”组成的基层社会管理系统中, 村干部处于中心位置, 村干部状态直接影响着农村基层治理系统的效能[8]。村干部作为村级组织的权力主体, 其成员构成、工作实态、选任及工资情况是分析村干部性质的主要依据。对上海市近郊农村村干部的调查发现, 当地村干部内部存在明显的分层结构与角色分离:以书记为领导核心的村两委班子成员完成村干部职业化, 化民为官, 单独承担国家代理人角色; 村两委班子之外的其他村干部则依旧保持“亦官亦民, 以民为主”的村庄代言人角色。

-

调查显示, 当地行政村的村干部人数一般在15~20人, 其规模远远超过普通农村。中西部地区行政村的村干部一般只有4~7人, 其中书记1人, 村主任1人, 副主任1人, 会计1人, 妇女主任1人, 治保主任、民兵队长等一般都由村两委干部兼任。而当地较大规模的村干部数量是随着农村经济社会的发展而逐步出现的。以C村为例, 从20世纪90年代开始, 该村依靠集体建设用地的厂房租赁和土地租赁, 每年至少拥有250万元以上的集体经济收入①。面对如此巨额的集体收益, 该村村民在2000年成立了由5~7名村民代表组成的村级财务监督小组, 以防止村干部侵蚀集体财产。2015年在镇政府的要求下, 该村村民自治组织由财务监督转变为村务监督, 即只要是涉及老百姓利益的村庄事务都有权监督村两委, 简称村监会。于是, 村监会的5~7人便成为村干部。由此, 依据村干部的来历, 可将当地的村干部分为三类:

①关于厂房租赁, C村大约有30多亩经过上级部门审批的合法的集体经营性建筑用地, 从上个世纪90年代开始到2014年, 每年大约280万。土地租赁, 即直接将村集体土地出租给企业, 土地上的厂房附属物都归企业管理, 租金65万。由于这部分土地基本上属于非法使用耕地, 在保护耕地政策偏紧的情况下, 这部分收入在2015年以后逐步消失。所有这些租金实际上是工业发展及城镇化带来的级差地租。

首先是依据“国家法”成立的村两委班子成员, 属于“正式村干部”, 他们包括:依据《中华人民共和国村民委员会组织法》选举产生的村委会成员及依据《中国共产党农村基层组织工作条例》推选产生的村党支部成员。主要有“一肩挑”的村书记1名, 负责全局工作, 分管乡村工业; 副主任2名, 分管集体农业及村内其他行政事务; 总会计1人, 分管村庄的财务; 另外有1~2名支委委员, 充当村书记或村主任的助理。村两委班子成员属于镇村两级系统中的编制人员。

其次是依据“地方法”成立的“半正式村干部”, 即按照上级市、区、镇三级政府的要求成立的组织干部, 如村监会、老大人组织、联勤队等等。其中老大人组织的成员一般由退休的老干部组成, 他们凭借其威信和丰富的工作经验, 主要协助正式村干部解决村庄内部纠纷调解、政策宣传和解释等工作。联勤队则是为应对外来务工人员涌入农村带来的社会治安问题而成立的治安组织, 一般5~7人, 每天轮流巡逻负责村庄的公共安全。“半正式村干部”大约10~15人, 占村干部总数的50%左右。

最后是因事而设的“业余村干部”, 主要包括条线干部和专职人员。条线干部是应对镇政府各个部门的专业办事员。以C村为例, 村两委班子成员基本上会兼任部分条线干部, 如C村副主任主管村集体农业生产, 他既是“正式村干部”又是镇政府下设的农业委员会的条线干部。但在比较重要的事务如宅基地管理、水利建设、治安等方面的工作人员, 则会由“正式村干部”之外的普通村民担任。C村里的“农建员”是该村一个比较有威望、办事公正的普通村民, 他是镇政府土管所下设的条线干部, 其主要职责是监管农村宅基地使用情况。专职人员主要指每个村部配备的电工1名、外来人员协管员2人、老龄书记1人、大学生村官1人等等。这些人员从严格意义上讲并不是村干部, 而是帮助村委会和镇政府处理具体事务的办事员。

不同类型的村干部的工作形态存在一定差异。村两委干部、部分条线干部以及镇里统一分配的“三员”实行坐班制。上述人员周一到周五上午7点半上班,11点半下班,下午1点半上班,4点半下班。周末安排1~2人值班来应对村民可能出现的紧急事情。而诸如老大人组织成员、村监会成员、联勤队等“半正式村干部”,则通常是村里有具体任务需要分派和交代时,才将其叫到村里处理具体事务。当地之所以要求“正式村干部”实行严格的坐班制,在很大程度上是因为有大量繁杂的行政性事务需要处理。以C村为例,该村委员K负责农业、治保、城建、纪委等方面的工作,H负责妇女、计生、科协、组织等方面的工作。与中西部农村不同,这些工作并非只是挂在墙上的工作,而是实实在在需要落实的,乡镇政府会对每一项工作进行全面具体的考核。在常规性工作之外,村里每年还要对接上面下达的各项“为民服务”活动,比如每月一次的“睦邻点”活动、每年两次的大型文艺表演活动、“三下乡”活动、乡村运动会等等。一年下来,大大小小的活动累计有三四十次,这些活动和任务花费了村干部不少时间和精力,以至于有村干部感叹道:“感觉上一次活动才搞,怎么又有活动了。”

-

当地村干部工资浮动较大。90年代村干部工资每年在7 000~10 000元左右,随后逐步微涨,到2006年大幅度上涨,并逐年提升。以Y村书记HX为例,1991年他被镇党委派出担任Y村书记。当时他很不情愿,“自己刚刚被提拔到镇里工作,有正式编制,岗位比较稳定,如果回村当村书记,就又变成没有事业编制的‘编外’人员。90年代初,我们这里刚刚改革开放,村集体是很穷的,村书记的工资一年才1万多一点,只相当于镇农机服务站站长的工资。当时我老婆在工厂上班,工资比我高三分之一。”可见,HX之所以不愿意下村当村干部主要是因为编制和工资。最后经过党组织多次谈话,在同意保留事业编制,并承诺其工资比一般书记高出20%情况下,他才下来当了村书记。此后,HX便一直担任W村的村书记兼村主任。2015年HX年工资收入为20万,加上每月汽车燃油补贴2 400元、通讯补贴400元、交通费480元,大约有24万左右。表 1为其他村干部的工资情况:

可见,当地村干部的年收入①可以分为四个等级。一等:书记14万~18万;二等:副主任、会计、委员10万~12万;三等:妇女主任、治保主任等业务主任6万~8万;四等:部分条线干部等普通职员4万~5万。所有工资,除“带编”村干部的部分工资由财政补贴之外,全由村集体支出。因此,当地全体村干部的工资成为村集体经济支出的重要组成部分,每年大概在90万~120万之间。表 1显示上海市近郊村正式村干部的平均工作报酬大约为8万~10万/年,几乎是中部地区村两委干部的3~4倍②,是当地普通农民务工收入的1.5~2倍,③高额的工作报酬成为当地村干部职业化的物质基础。总体而言,通过梯度明显的工资分化,形塑了不同村干部地位的“金字塔型”结构。

①这里的村干部“年收入”包括两部分:其一是村干部的工资报酬,即表 1中的基本报酬和奖励报酬。奖励报酬是根据村干部所完成的上级各项任务所得绩效的体现;其二是部分村干部在工作中的劳务补贴,如案例1中的HX书记,每个月有燃油、通讯、交通等补贴。

②笔者在湖北省的近郊农村调研显示,中部地区村干部的工资报酬,书记大约在1.5万~2万/年之间,副书记、副主任、会计等村干部在1万元/年左右。按照湖北农村最高工作报酬2万/年计算,上海农村的书记最低14万/年,是中部地区农村的7倍。因此,尽管没有详细的统计数据,上海地区村干部的平均工资是中部地区的3~4倍属于保守估算。

当地普通农民的土地基本上全部流转给村集体,其主要收入来自本地务工所得。由于大部分农民并没有特别的手艺和技术,他们进入工厂或企业往往只能做普工。而普工的工资在没有加班的情况下每月大约有3 000到4 000元,因此,一个靠务工为主的本地普通农民年收入大约在3.6万~4.8万左右。

-

村干部“既作为国家代理人又作为村庄当家人”的双重角色,在面对村庄公共利益和公共事务时会采取完全不同的行动。在面对公共利益时,“双重角色合一化”,村干部积极参与并构建“分利秩序”;而在面对公共事务时,便出现“双重角色边缘化”[9],村干部既不用心完成上级下达的行政事务,也不用心回应村庄内部群众的不规则事务和需求。两种看似矛盾的行为,其实质是村干部在不同条件下的策略性、自利性的行为逻辑,其关键问题在于,村干部的“双重角色”模糊了村干部责权边界。但在上海市近郊农村的村干部中,通过专业分工和工资分化,将村干部分裂为“职业村干部”和“兼业村干部”,以实现村两委干部即“正式村干部”的“双重角色”的分离。

其中“职业化的村干部”即正式村干部具有三大特点:从工作内容来看,村干部主要以完成上级下达的各类行政任务为主,工作内容行政化;从工作方式来看,村干部以单位制的“朝九晚五”坐班制为主,工作方式脱产化;从工作报酬来看,以绩效考核为依据的工资是村干部的主要收入,工作报酬绩效化。村两委干部由此完成了从“兼业村干部”到“职业村干部”的转型,化民为官,成为职业化的村干部,单独承担国家代理人角色。而大量非正式村干部和业余村干部充当了“兼业村干部”:他们工作时间不定、工作内容不定(除条线干部以外)、工作报酬不高,主要应对村庄内部不规则的群众性事务。除当村干部之外,他们一般还有务工收入,“亦官亦民,以民为主”的身份让他们成为村庄的代言人,在辅助正式村干部完成上级下达的行政事务的同时向上表达村民的具体需求。

上海市通过扩大村干部规模,将村两委干部由传统“双重角色”的兼业村干部转变为“单一角色”的职业村干部,并将大量非正式村干部和业余村干部纳入“兼业村干部”队伍之中。村级权力主体的构成发生了重大变化,从而改变了“正式村干部”的行为逻辑。职业化的“正式村干部”首先考虑的是如何完成上级下达的任务从而保证自己的工作岗位,在奖励报酬占工资极大比例的工资体系下,他们不仅要完成任务,而且任务完成要达标。因为只有达标了才能获得绩效上的最高分,才能拿到全额的奖励报酬。对于他们而言,当村干部就是他们的职业和事业,因此他们必须全身心投入,不能在工作中出现纰漏,否则就可能工作不保。因而,他们的行为逻辑并不是机会主义的,也不允许他们有投机的想法。这成为正式村干部规避“分利秩序”的内在原因。

另外,村两委成员的工资则是普通务工人员的2~3倍,而其他村干部的工作报酬也略高于务工收入,因此,“当村干部”在当地便具有了一定的吸引力,从而使得部分村民得以在村里做脱产村干部。正如Y村书记所言:“现在村干部的收入跟老百姓的收入差不多,而且当村干部比打工轻松,大部分人还是在乎这份工作的。”可见,依托高额的工作报酬,一方面可以让部分村干部在办公室“坐得住”,从而高效地完成上级所下达的各项任务;另一方面也让他们对未来有长远稳定的预期,“只要不出错,饭碗就保得住”“只要做得优秀,就有上升的空间”。稳定的工资收入和可能的职位提升减少了村干部进行“风险性分利行为”的尝试,从物质基础层面构筑了规避“分利秩序”的经济基础。

总之,作为村庄权力主体的村干部,在其收入稳定且略高于本地农民工的工资体系下,村干部权力寻租的机会主义在“村干部职业化”的过程中被消解,从而抑制了权力主体对村集体资源和利益进行分利的自利倾向,为规避“逆分利秩序”塑造了具有自我克制力的权力主体。但作为权力主体的村干部,其自我克制力因人而异、因时而变,主观能力的不稳定性并不足以解释上海农村长达近20年的“善治”,人事背后还隐藏着制度性、结构性的力量。

-

从广义上讲,权力结构是指权力的配置及各权力主体之间的相互关系。陈国权等将权力结构划分为制约结构与集权结构,其中集权结构是指权力在横向层级上向某个个人集中,在纵向关系上,下级向上级集中[10]。上海市的经验表明,通过“书记兼主任”实行横向层级村书记对主任的权力集权,通过“书记考核村干部”实现纵向层面村书记对其他村干部的权力集中,从而形成领导核心一元化的“棱锥型”集权结构。

-

2014年当地行政村委会换届选举,Y村的新任书记是从镇政府文体中心下派到村的,而其前任书记兼主任从90年代中期上任后就一直做到退休。C村的现任书记兼主任是从原来的村会计提拔上来的,其前任书记兼主任也在村里做了23年直至退休。W村书记1991年从镇里下派到村,因其还未到退休年龄,故继续连任。书记主任一肩挑并长期连任直至退休,成为当地村治的普遍现象。

要实现“书记主任一肩挑”和“书记长期连任”在利益密集型村庄并非易事。要理解这一现象,需分析三个问题:第一,为什么要求“书记主任一肩挑”?第二,书记和主任在选举程序上是分离的,上级党组织如何实现书记和主任的选举结果一致?第三,为什么是“先选书记后兼主任”而不是“先选主任后兼书记”?

对于第一个问题,L书记这样解释:80年代,经常出现书记和主任关系不和谐的情况,以前村书记或村主任能做到两届就很不错了,村委和党委形成的派系斗争有时候很激烈。两派之间的斗争严重影响村委班子的团结,镇里为了方便管理,90年代就开始推行书记主任一肩挑。让一个人同时兼任,就不可能出现以前分裂的情况。

对于第二个问题,一位老党员G谈起他2014年参与选举的经历:村里党员选书记,上面都是有指示的。在换届选举的前半年,镇里就把现任书记下放到村里做老书记的助理,名义是协助老书记工作,实际上是让新书记提前熟悉村里的情况,也是让村里的党员熟悉新来的准书记,上面的意思很明显,大家都知道。新书记选出来后便组织村主任选举,村主任选举是一次性的“大海选”,每位村民一张选票,在村主任一栏填一个名字,所以,就算有少数人填了别人的名字,但因选票极其分散,选书记的人基本上是多数,少数人的意见影响不了村书记当选村主任。

对于第三个问题,M书记是这样解释的:毕竟天下是共产党打下来的,不管是谁都要先听党的指挥,村主任也不例外,村书记比村主任的权力大。所以先选书记,由书记兼主任。

可见,在村两委权力结构中,书记主任一肩挑,使得村级领导核心一元化,其最大的制度优势是,消除了以书记和主任为首的村两委班子因利益密集而产生的分裂倾向。另外,在“无政治性”的原子化村庄,普通村民便遵循“前任干部依赖”的选举逻辑,村书记在无重大过错的情况下,一旦上任便能长期连任,由此降低书记频繁更换带来的更大范围内分裂的可能性。“书记主任一肩挑”和“书记长期连任”实现了村书记在横向层面的集权。

-

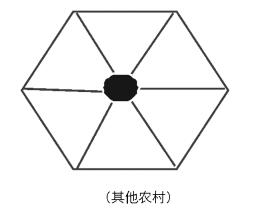

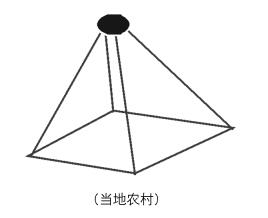

在访谈普通村干部时,他们提到书记时都称呼为领导:“领导让我来跟你们聊天,我就来跟你们聊”、“领导安排的事情,我们都要做的”、“书记一直都是我们领导啊,是他给我们发工资的”。询问一位副主任为什么称书记为领导时,他说:“这只是我们对书记的尊称而已。”另外,当地村书记都拥有一间独立办公室,其办公室面积至少是其他办公室的1~2倍,其他村委干部基本上2~3人共用一间面积较小的办公室。称呼上的尊称和空间上的差异直观显示村书记的地位不一般。这种“不一般”源自两个关键变量:一是村书记的产生方式。由前文可知,村书记是在上级指导下经村民选举出来的,与村两委其他村干部不一样的地方在于,村书记有上级党组织鼎力支持。二是村书记对其他村干部的考核权。村书记由乡镇考核,但村书记之外的村干部由村书记考核。由此,通过上级党组织部门的授权,将书记悬浮于其他干部之上,同时赋予村书记考核权以实现书记对其他村干部的权力支配,两者合力使“列位于上”的村书记与其他村干部形成典型的“立体棱锥型”权力结构,而不是全国大部分农村中的“平面多边型”权力结构,如下图①:

①其中实心表示书记兼主任,平面接点为普通村干部。

图 1的“立体棱锥型”权力结构对村干部内部关系具有重要影响:

第一,书记权力上浮,凸显书记在权力结构中的领导地位,与其他村干部更容易形成领导与被领导的关系,并使得普通干部与书记保持一种正式权力下的制度距离感。第二,从村干部的考核程序看,乡镇考核村书记、村书记考核村两委、村两委考核其他工作人员,三层考核形成三个层面的上下级关系。第一等级是镇领导与书记的上下级关系,第二等级是书记与村两委其他成员的上下级关系,第三等级是村委与“半正式村干”、“业余村干部”的上下级关系。三层等级关系一环扣一环,形成垂直状的村级权力结构,该权力结构与制度化的权威相结合,将职业化村干部对上级的“行政性服从”内化为自己的职业操守。

综上所述,当地村级组织首先通过“书记主任一肩挑”实现核心领导一元化,消解因权力争夺而产生的村两委分裂的可能性。其次利用“悬浮型书记”建构“立体棱锥型”权力结构,由此产生制度化的“领导与被领导”关系。通过横向与纵向的集权,实现了村书记对其他村干部的有效制约,从而实现权力主体的内部监督,防止了村干部之间的合谋,为规避“分利秩序”奠定了结构性的领导力量。在村干部工作报酬与村集体经济高度关联的情况下,在“大河满了小河有水”的现实利益驱动下,发展村集体经济成为团结型村干部的主要工作内容。

-

正式村干部“双重角色”的分离及职业化,对权力主体的“分利”投机行为产生了一定的软约束。村级组织权力结构的集权化,则实现了对权力运作规则的调整,在村干部内部形塑了“逆分利秩序”的结构性核心权力人物——村书记。但如果村书记自身“想做坏事”,高度集权结构反而增加了他与普通村干部合谋分利的可能性,内部结构性的监督力量就会因村书记个人意愿的随意性而大大减弱。要防止权力集中的书记“做坏事”,则需要村庄之外的制度力量来约束。为此,当地镇政府主要通过“嵌入式”的村干部,包括“长线式”后备书记和“条线式”业务干部,以及“村财镇管”的报批制度实现对基层组织权力运作的深度监控和全面管理,塑造外部制约的结构性力量。

-

后备村书记的培养,是实现核心权力更替的主要途径。对后备村书记的选拔与培养,上级党组织建立了“长线式”的后备干部培养机制。所谓长线式,首先是指对后备书记的考察和培养时间长;其次是指其培养方式有一整套模式化的程序。在挑选后备干部时,党组织首先看重的是工作能力,其次是年龄(最好不超过35岁),最后考察的是当村干部的意愿。如果三项条件基本符合,不是党员的便发展为党员,是党员的就直接进入培养模式。

2010年以前,村书记的培养是遵循“从群众中来,到群众中去”的群众路线方式:首先挑选“优质青年人”入村,让其在基层工作3~5年,表现优秀则逐步提拔,工作能力突出则调入乡镇工作继续考验,等到时机成熟,便由乡镇党组织下派到村掌握核心权力。这种培养模式,一般需要8~10年,培养时间较长,但由此产生的村书记群众工作经验丰富。2010年以后,后备书记的选任发生变化,书记助理成为书记的主要来源,但书记助理不是从“群众中”而是从“考场中”来的,如表 1中的书记助理作为后备书记的培养对象,便是通过招聘考试入职的。他们首先要参加类似公务员考试的笔试,乡镇按照1:3的比例,根据笔试成绩依次排序选出进入面试的人员,然后由乡镇组织面试,综合两项成绩确定是否聘用。从书记助理到书记,需要在村两委长期磨炼,在工作岗位上的表现直接关系到他能否转型成功。2010年前后培养模式的变化说明后备书记的培养开始逐步弱化乡土社会的经验性知识而强化了社区社会的行政性知识。

然而,不管是传统的“从基层里走来的书记”还是“从考场考出来的书记”,他们都离不开上级党组织的培养与提拔,也只有经过党组织的考验,他们才能作为“靠得住的乡镇代理人”进入村庄掌握核心权力。可见,乡镇党组织对村书记的选拔、培养与考核形成了一整套严密的体系,以保证“选对人、选准人”。在没有明显经济分化的情况下,宝塔型的社会分层难以形成浙江地区出现的“富人治村”[11]、“狠人治村”[12]等非正式权威人物,减少了这些精英人物与后备村干部的抗衡与竞争。乡镇从源头上控制、培养村书记,实现了对村书记的有效控制,加上村书记自身经济利益、提拔空间都掌握在上级党组织手中,他只有当好“国家代理人”,与具有谋利倾向的其他村干部保持距离,才能实现切身利益的稳定和可持续性。

-

乡镇除对村书记的控制之外,还在村庄内部设置“条线式”业务干部,进一步嵌入村级权力运作的内部。当地从80年代以来一直就有条线干部的设置,一般而言,乡镇有多少部门,在村里就有多少条线与之对接。有的条线干部是由主职村干部兼任,而有的条线干部则是由专人负责。所谓“上面千条线,下面一根针”,条线干部就如同乡镇各行政部门在村庄中的“一根针”,上级下达的具体任务由条线干部“穿针引线”具体落实。

以W村为例,该村大约有15条线,包括调解、司法、卫生、工会、治安、科普、社保、农建等,承担这15条线的有7个条线干部。一般而言,如果不是综合性的中心工作,镇里开会一般就直接通知相应的条线干部,条线干部开会回村后会简单向书记汇报一下具体工作要求。如果工作简单,则由条线干部独立完成;如果完成该任务难度大,需要其他人员配合,则由书记来调配。通过条线干部的设立,将村庄事务划分给专人,一方面有利于条线干部集中精力完成上级下达的具体任务,另一方面使得村庄各项事务清晰化,权利边界和责任边界也随之明晰化。

2014年考核方式的变化进一步加强了书记与条线干部的利益关联。当地从2014年开始实行以社会管理和服务为中心的600分考核制,即乡镇将村庄各项工作的完成情况进行量化处理,并以此为主要依据对书记进行业绩考核和工资评定。在实际操作中,各项工作的具体执行者是与乡镇各部门对应的条线干部,因此,条线干部的任务完成情况事实上成为量化考核的主要依据,乡镇对书记的年终考核事实上转换为乡镇各部门对其条线干部的日常考核。由于条线干部在日常工作中的表现直接关系到上级组织对村书记的年终考核,来自上级组织的考核压力必然强化村书记对条线干部的管理。需要注意的是,条线干部虽然直接对接乡镇相关部门,但在体制上他们还是属于“业余村干部”,归村级管理。这种“业余村干部”的身份使得条线干部具有一定的灵活性。他们一方面会听从乡镇相关部门的安排、维持政策底线;另一方面又会从村庄的实际情况出发,传达村民对于具体事务的看法和需求。

-

乡镇除了在人事方面对后备书记进行长期观察和培养之外,在村庄利益最密集的集体经济的财务方面也落实了一套“村财镇管”的财务监督制度。所谓“村财镇管”,按HX书记的说法就是:“上级部门对村集体可支配性收入是有指导性规定的。”按镇政府的话说就是:“村里的钱放在我们手里,但我们不会用村里的钱,钱怎么用、用多少通过村民自治决定。村民代表会议通过了,我们就拿钱出来给村里用,我们主要是防止村干部乱花钱。”例如,村干部D提及年终福利时说:“平时如果在村里事情做得多,会有适当补贴和加班费。如果年底考核村里得到了上级嘉奖,在福利没有超额的情况下会给予适当奖励。”也就是说超出镇政府设定的总额福利之外的奖励,乡镇是不批的;乡镇不批,奖励就下不来。可见,总额福利是乡镇对村集体可支配收入的一项控制,目的是防止村干部以“福利”的幌子分赃村集体内生的资源和利益。

而对于外部性输入的资源和利益,即上级部门下达到村的项目资金,乡镇则采取“项目入村不入村干部”的方式。以“新农村建设”为例,改善居民住宅的“穿衣戴帽”项目、改善村民卫生的“村两管”(污水管道和天然气管道)项目、土地平整、宅基地复垦等等这些大型涉农项目,都由镇政府直接移交给其下设的农委负责,村干部主要负责事前的宣传、动员和解释工作,而不能参与项目实施的具体过程。在项目资源入村过程中,村干部扮演的是配角而非主角,这种“项目入村不入村干部”的外部性资源输入方式就大大降低了村干部侵蚀外部输入性资源的机会和概率。正如一位村民所说:“农委做的这些项目工程,都是由他们自己预算、自己设计、自己施工,替政府省了不少钱。”

总之,乡镇通过掌控村书记和条线干部,将乡镇与基层权力组织关系“拟条块关系”化①,村书记作为乡镇的代理人以“条条”的方式嵌入村庄核心权力,条线干部作为乡镇各个部门的代表以“块块”方式嵌入村庄各项事务。“拟条块嵌入”与“村财镇管”相结合,便在镇村两级中形成一个由“乡镇-村书记-村两委-条线干部”组成的相对封闭的权力运作体系。该体系不仅实现了乡镇对村级组织尤其是对村书记的有效控制,而且无论是村干部还是乡镇干部,均把村级组织看作是隶属于乡镇的下级行政组织,并将两者之间关系定位为领导与被领导关系[13],从而产生村庄之外的制度化监督,瓦解了“分利秩序”中自上而下的利益连带。

①“条块关系”是指垂直管理部门与地方政府之间的关系,本质上是中央与地方之间权力划分问题。由于乡镇和村级组织的关系隶属于地方内部关系,并未涉及中央,因而不能作为条块关系。但是,乡镇通过嵌入村书记和条线干部,事实上实现了乡镇对村级权力组织的垂直管理,村级权力组织在实践中成为乡镇的派出机构,乡(镇)村(庄)之间这种紧密的垂直管理关系,笔者称之为“拟条块关系”。

一. 村级组织权力主体的分层:“双重角色”的分离

1. 村干部的类型与工作实态

2. 村干部的工资与等级结构

3. 村干部的角色分离与职业化

二. 村级组织权力结构的改造:“集权结构”的形成

1. “书记主任一肩挑”:横向集权结构的实现

2. “书记考核村干部”:纵向集权结构的塑造

三. “嵌入式”镇管村体制:“外部监督”制度化

1. “长线培养”的后备书记

2. “条线嵌入”的业务村干部

3. “村财镇管”的财务监控制度

-

在大部分利益密集型村庄,由于缺乏对村干部“自利”行为的有效约束,村干部将村庄内外具有公共性的资源“私人化”,形成一个政治精英、经济精英和灰黑势力相结合的“分利秩序”。本文对上海市近郊村村级组织的微观考察发现,通过改组和优化基层组织能够对村干部“自利”行为产生结构性的约束,具体表现为以下三个方面:

首先,作为权力主体的正式村干部的性质变化即角色分离和职业化,是对村干部这一职位的内在性规定的改变。正式村干部从职业收入、职业发展、职业预期等方面来规范自己的职业行为,职业理性抑制了“自利”的分利倾向,这是村干部“自制”的第一股结构性力量,也是村干部克服自利的前提条件。其次,村级权力结构的调整塑造了“集权结构”,这一结构的内涵是村书记(核心权力)与其他村干部(边缘权力)的“领导与被领导关系”。村书记对上负责、对下总领全局,在村干部内部形成“村书记对其他村干部的制约”,这是第二股结构性力量。该力量来自于内部权力结构的调整,成为克服“其他村干部自利”的重要条件,消解了“分利秩序”的内部组织基础。最后,“嵌入式”镇管村体制,其重点是对村书记(核心权力)的深度监控,其次是对整个村级权力运作进行监督,由此形成“来自村级组织之外”的制度性监督力量,这是第三股“源自监督制度”的结构性力量,成为克服“村书记与其他村干部合谋分利”的外部力量,消解了“分利秩序”的外源合法性。

可见,村级组织在权力主体、权力结构和外部监督三个方面的改组与优化,三个方向上的合力,由内而外、由外而内完成了村干部由“自利”转变为“结构性自制”,从而实现了对“分利秩序”的规避,将基层组织的运作纳入到理性化、制度化的治理体系中,为利益密集型农村走出治理困境提供了新路径。但需要注意的是,这种治理方式建立在上海市较特殊的经济和社会基础之上。首先,正式村干部职业化的物质基础在于强大的集体经济;其次,政府对村干部的强力控制是以“去政治化”的原子化村民为社会基础的。因而,从实践层面来看,一方面,应该大力发展乡村集体经济来提升村集体支付村干部工资的能力;另一方面,应该通过加强村民自治来增强村民的政治效能感,通过村社内生的群众监督来降低外输的制度监督成本。

下载:

下载: