全文HTML

-

农业的生物学特性决定了农业生产对气象条件具有极强的敏感性和依赖性。特殊的地理位置、地形及地貌,使得我国农业面临日益严峻的气象灾害风险,其中旱灾和洪灾对农业危害最为严重。以重庆市为例,重庆地处四川盆地东南部,属于热带季风气候,地面蒸发量大,易发生高温伏旱。大部分地区干旱发生频率高、程度重,具有持续性,其中又以伏旱为最。据气象部门统计,重庆市春旱、夏旱、伏旱的发生频率分别为38%、31%和71%,且重庆市的干旱往往不是以单一形式出现,而常常是冬旱连春旱、春旱连夏旱、伏旱连秋旱、秋旱连冬旱[1]。据统计,从20世纪90年代以来,重庆市旱灾发生频繁,严重的有1990年的伏旱秋旱相连;2000年冬旱、春旱、夏旱相连;2006年更是遭遇百年一遇的特大旱灾,夏旱连伏旱,农作物受灾面积2 175.5万亩,绝收面积511.5万亩;2009年秋冬至2010年春的西南特大旱灾也给重庆农业生产造成严重损失。较高的旱灾发生频率与严重的旱灾损失吸引众多学者日益重视旱灾脆弱性问题的研究。

自然灾害不仅仅是“自然”的,而且具有重要的经济和社会维度。近年来国内外学者将灾害理论研究由传统的致灾因子论转向灾害产生的社会经济系统的脆弱性研究,开启了巨灾理论研究的新范式。事实上,干旱灾害是旱灾风险和社会经济脆弱性相互作用的结果。减灾应从减小致灾因子的风险性和降低灾害脆弱性等方面入手。因此,对农业旱灾脆弱性进行测度和评价,分析农业旱灾脆弱性的原因,找出降低农业旱灾脆弱性的方法,探索防范和化解农业旱灾风险的途径,成为旱灾风险管理的重要方向。国内学者商彦蕊、史培军[2]、刘兰芳等[3]、程静[4]、康永辉[5]等都对农业旱灾脆弱性的内涵、影响因素做了深入研究。虽然脆弱性在风险管理中的重要性受到关注,但是,对旱灾风险脆弱性评价的研究还相当滞后。

本文的贡献主要在于:(1) 构建农业旱灾脆弱性评价体系。农业旱灾脆弱性是在包括自然、经济、社会、科技等多维度因素综合作用下耦合的产物,本文基于以上四个维度,建立完整的旱灾风险评价指标体系和分级标准;(2) 引入人工神经网络分析方法。农业旱灾脆弱性是多种影响因素交互形成的非线性复杂问题。因素之间存在复杂的不确定性、离散性、随机性等关系,因此,一般的方法很难科学的测度和评价农业旱灾脆弱性。本文运用最近几十年来兴起的人工智能技术特别是人工神经网络(Artificial Neural Networks,简称ANN)解决这一难题,探究复杂系统环境下农业旱灾脆弱性的动态特征及驱动因素。

-

传统的基于自然灾害、气候变化和生态环境等自然科学领域的风险预警以及风险管理手段聚焦于自然灾害的“自然属性”,但难以奏效,催生了灾害社会学的繁荣和发展,灾害风险管理的研究重心已经从风险本身转移到巨灾的社会过程[6],灾害风险研究的视角和重心开始转向灾害风险的“社会属性”。因为,自然灾害不仅仅是“自然”的,而且具有重要的社会维度。不利的社会系统是人类社会在自然灾害面前具有“脆弱性”的原因[7],社会脆弱性的概念也由此出现并引起广泛重视。在灾害学研究中,脆弱性的概念多种多样,其中最具代表性的是国际减灾战略(ISDR)的观点,认为脆弱性是由自然、社会、经济、环境等共同决定的社区面临灾害的暴露程度、敏感性和恢复力的因素。研究风险冲击的社会脆弱性,并从经济、人口和文化等因素探讨提高社会系统敏感性与恢复力的机制和对策[8-9],无论是从提高风险管理的适应性、前瞻性和主动性构筑经济系统抵御外界不利冲击的防御机制[10],还是通过修正或改变自身特质和行为来提高抗灾与恢复能力[11]都具有重要的意义。Cutter[12]基于社会、经济与人口结构方面设计的指标体系具有很广泛的借鉴意义,Khazai等[13]从依赖结构、社会分割、金融剥夺、生产潜力、服务可得性以及经济健康度等6个方面测度一个国家或地区的社会脆弱性。美国有毒物质与疾病登记局(Agency for Toxic Substances and Disease Registry),以及南加州大学(University of South Carolina)等也从人口结构的角度设计了一套脆弱性评估指标体系,并定期公布测度结果。由于农业旱灾的全球普遍性,其引致的高经济损失及农业脆弱性吸引了国内外众多学者关注。国外学者对农业旱灾脆弱性的理论研究主要表现在影响因素、农业旱灾脆弱性与贫困以及农户尺度等方面。如Fraser等[14]认为技术、资金等社会经济因素是中国东部主要粮食作物(小麦、玉米、水稻)旱灾脆弱性影响的主要因子。Dercon[15]指出各种灾害风险可能会影响到每个人,但如果暴露于这些风险中,贫困人口将变得更加脆弱。因此,当灾害冲击发生时,严重程度、灾后恢复和应付机制取决于家庭和个人所拥有的能力、资产和资源[16]。Brant[17]采用Probit模型和因子分析方法,选取经济和人口两个变量,对巴西的塞阿拉州小农户的旱灾脆弱性问题进行了研究,认为农产品产量、非农收入(特别是养老金收入)、灌溉水平和农田面积影响旱灾脆弱性。相对于其他风险脆弱性,农业旱灾脆弱性的研究起步较晚,研究的关注度较低,其理论的深入性和系统性缺乏。特别是尚未建立完整的评价体系,难以从定量评价方面对农业旱灾脆弱性开展科学评价。

由于受国外灾害风险管理理论创新发展的影响,国内的风险评价和管理理论研究者也开始积极关注风险的脆弱性管理。自然灾害具有重要的人文和社会维度,是人类社会制度中的脆弱环节所致,而且这种脆弱性在灾害的强度与规模越大时,就越显突出[18]。因此,降低脆弱性的综合自然灾害风险管理就成为避免灾难发生和减轻灾害后果的一种重要策略和最为直接、有效的方法[19]。为推动风险脆弱性理论和实践,国内学者开启了农业旱灾脆弱性的分析与评估尝试。早期主要采用定性方法分析农业旱灾脆弱性,但随着计量经济学、计算机等学科的兴起,近年来主要对农业旱灾脆弱性进行定量评估。如Huang等人[20]从干旱暴露度、敏感性与适应能力三个方面运用AHP法对影响北京农业旱灾脆弱性的关键因素进行了探讨。康永辉等[5]从自然、社会、经济三方面建立干旱脆弱性评价指标体系,用熵权法对各指标赋权并采用模糊综合评价法对广西百色的农业旱灾脆弱性进行评价分析。学术界在对脆弱性的评价研究中高度重视评价方法,代表性的有模糊综合评价法[5]、综合指数法[21]、逼近理想点排序法(TOPSIS)[22]、数据包络法(DEA)[23]等。总体上,农业旱灾风险的成灾机理理论研究薄弱,旱灾脆弱性评价的标准与指标体系研究严重滞后。虽然评价方法受到重视,但是,常用的主观赋权方法(例如,层次分析法和德尔菲法)对专家的依存度大,主观性太强;客观赋权法(主要有熵权法等)虽减少了人为主观因素的影响,但是很难刻画指标之间的不确定性、离散性和非线性等复杂关系,导致对农业旱灾脆弱性的评价精度产生较大偏差。

本文旨在构建科学的农业旱灾脆弱性评价指标体系和分级标准,并采用BP神经网络法对重庆市2001-2015年农业旱灾脆弱性进行综合评价并探索其脆弱性特征的驱动因素。由于BP神经网络法是通过输入输出之间的直接非线性映射关系得出综合评价结果,该结果不依赖于每个指标的权重,所以用该方法能很好地改善评价结果的精确度。

-

大量的灾害风险事件证实,不同地区或者同一地区不同时期面对相同的灾害风险冲击,却表现出显著的脆弱性差异①,表明自然灾害脆弱性不仅应该包含自然脆弱性,更应该涵盖经济脆弱性、社会脆弱性和科技脆弱性等几个维度(见图 1)。

① 土耳其与日本地震:2011年10月土耳其发生7.2级地震,造成4 000余人伤亡和大量的财产损失,社会秩序受到极大冲击。相比之下,2011年3月11日本近海发生高达9.0级强烈地震,直接的经济损失和社会影响冲击却小得多。

从图 1可知,旱灾风险主要受孕灾环境的稳定性、致灾因子的危险性、承灾体的脆弱性等因素影响,而孕灾环境的稳定性、致灾因子的危险性很难科学的测度。因此,减灾的关键就成为降低农业旱灾的脆弱性,其主要体现在自然、经济、社会、科技等维度。

本文基于自然灾害脆弱性理论基础,结合农业旱灾的成灾机理,以农业旱灾脆弱性为目标层A,构建包括自然、经济、社会和科技四个维度体现脆弱性为准则层B,以不同维度选取基础指标作为指标层C,设计农业旱灾脆弱性评价指标体系(包括4个准则层,30个基础指标)及分级标准,如表 1。对于农业旱灾脆弱性的综合评价,目前学术界尚无统一权威的分级标准且这方面的研究很少。本文结合重庆市农业旱灾实际构建农业旱灾脆弱性的评价标准②,设计了适用于该地区的农业旱灾脆弱性状况的尺度和标准,即将农业旱灾脆弱性划分为不脆弱(Ⅰ)、轻度脆弱(Ⅱ)、中度脆弱(Ⅲ)和重度脆弱(Ⅳ)四个等级,并定量刻画出每个级别的临界值(见表 1)。

② 这里也借鉴了刘兰芳等[3]对农业旱灾风险脆弱性评价的研究成果。

-

1.自然脆弱性。旱灾最直接原因是不利的气象条件和脆弱的农业自然环境所致。因此,农业旱灾的脆弱性首先表现为自然脆弱性。该指标反映影响农业旱灾脆弱性的自然因素,包括降水量、蒸发量、地下水资源量、森林覆盖率、旱灾成灾率和旱灾受灾率。降水量和蒸发量的多少直接与农业旱灾的发生与否相关。降水量充足或者蒸发量较少,农业旱灾脆弱性程度越弱。当旱灾发生时,地下水资源量是抵御旱灾风险的关键因素之一,其存量越多,抵御旱灾风险的能力越强,农业旱灾脆弱性程度也就越弱。森林覆盖率指一个国家或地区森林面积占土地面积的百分比,它是反映生态平衡状况的重要指标。森林覆盖率越大,水土保持能力越强,抗旱的自然生态基础越好;旱灾成灾率指旱灾成灾面积与农作物播种面积之比,旱灾受灾率指旱灾受灾面积与农作物播种面积之比,这两个指标刻画旱灾对农业生产的破坏程度,其值越大,农业旱灾脆弱性越强。

2.经济脆弱性。一方面,旱灾风险对农业的影响直接表现为经济损失风险。另一方面,农村经济的发展水平与能力也决定了旱灾风险的影响程度。因此,经济脆弱性是衡量旱灾风险脆弱性的重要指标。该指标反映影响农业旱灾脆弱性的经济因素,包括农民人均纯收入、农业经营收入占比、人均GDP、财政支农资金、财政支农资金占比、第一产业占比、人均农业保险费规模、人均农业信贷规模等指标。农业经营收入占比指农业经营性收入占家庭经营性收入的比重,该比重越小,也就是指非农业经营收入占比越大,即使是在农业旱灾特别严重的年份,非农收入也能够满足再生产需要,这可降低干旱灾害所带来的不利影响,因而具有较强的应对灾害和抗御灾害的能力。同样,若财政支农力度够大,农业保险和农业信贷政策健全,也能很好的抵御农业旱灾,降低农业旱灾脆弱性。

3.社会脆弱性。不利的社会经济条件是人类社会在自然灾害面前具有“脆弱性”的原因[7]。风险管理关键在于转移机制和市场结构的安排能否实现风险转移和优化分配[24]。因此,农村经济的社会组织、社会结构、经济环境状况,以及农村人口社会学特征等因素影响旱灾风险的脆弱性水平。该指标反映农业旱灾脆弱性的社会因素,包括人口密度、农业从业人口占比、农业人口的年龄结构、农业人口的文化程度、农民加入合作社的占比、乡镇企业产值占比、广播电视人口覆盖率、人均播种面积等。人口密度越大,人均水资源量越小,农业旱灾脆弱性越强;农业从业人口占比指农业从业人口数量占乡村从业人口数量的比重,该值越小,农业旱灾脆弱性越弱;农业人口年龄结构和农业人口文化程度也是影响农业旱灾脆弱性的关键因素,为了实证易处理,选定15~64岁年龄段和小学及以下文化程度农业人口占比分别代替农业人口年龄结构和农业人口文化程度;此外,农民加入合作社的占比指加入合作社农业从业人口数量与总的农业从业人口数量之比、乡镇企业产值占比指乡镇企业总产值与农业总产值之比。

4.科技脆弱性。科技是第一生产力,是综合反映人类应对自然灾害的能力。因此,科技的脆弱性也在很大程度上影响自然灾害脆弱性水平。与旱灾相关的科技主要包括蓄水科技、灌溉科技、良种技术、栽培科技、农机科技等。例如,农用化肥使用量可以增强土壤肥力,改善土壤结构,提高水资源的利用率,从而减弱农业旱灾脆弱性;农膜的使用可以减少蒸发,增强保墒能力。水库蓄水容量反映调节降水时空分布不均的问题,水库库容量反映人类利用水资源的能力;有效灌溉面积反映了一个地区的水利化发达程度,其对抗旱发挥直接作用。在降水量一定的情况下,有效灌溉面积越大,农业旱灾脆弱性越弱。本文用农业机械总动力和农用排灌动力机械台数反映一个地区的农业机械化程度,机械化程度越高,农业旱灾脆弱性越弱。另外,农业技术人员占比(农业技术人员数量与农业从业人口之比)和R & D经费投入强度(R & D经费投入量与GDP总量之比)都在抵御农业旱灾中扮演重要角色,其值越大,农业旱灾脆弱性程度越弱。

一. 评价指标体系和分级标准

二. 指标说明

-

本文的农业旱灾脆弱性相关指标分别来源于《重庆市统计年鉴》、《重庆市水资源公报》、《中国水旱灾害公报》、《中国民政统计年鉴》、《中国保险年鉴》、《中国农业银行统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国农业统计资料》、《重庆市农业普查年鉴汇编》以及《全国科技经费投入统计公报》。

-

正如前文所述,农业旱灾脆弱性是一个多因素交互形成的非线性复杂问题。因素之间存在复杂的不确定性、离散性、随机性等关系,常规方法很难科学地测度和评价。而以BP(Back Propagation)为代表的ANN旨在探索利用计算机系统模仿人工智能来处理复杂的非线性问题。该方法是由许多功能比较简单的神经元互相连接而成的复杂网络系统,用它可以模拟人脑的许多基本功能和思维方式,实现与人脑相似的学习、识别、记忆等信息处理能力,并且具有很强的自学习性、高度非线性、高的鲁棒性等特征。事实上,Funahashi[25]从理论上证明了单隐层BP网络(拓扑结构见图 2)能以任意精度逼近任何非线性连续函数。因此,其被广泛应用于函数逼近、分类、模式识别等领域。

从图 2看出,单隐层BP网络结构由输入层、隐含层和输出层组成。假定输入层节点个数为n,隐含层节点个数为L,输出层节点个数为m,则BP网络的农业旱灾脆弱性评价模型为:

其中,φ(·)表示激活函数;ωj=(ωj1,ωj2,…,ωjn)∈Rn,j=1,2,…,L称为输入权,bj∈R称为偏置值,βj称为输出权;xi=(x1,x1,…,xn)T∈Rn是输入数据,即各指标2001-2015年的数据;wj·xi表示wj和xi的内积。对于训练样本τ=(x,T),其中T=(t1,t2,…,tm)T∈Rm称为期望输出。通过信息的正向传递和误差的反向传播分别得到最优的输入权、输出权和偏置值,代入(1) 式可以得出农业旱灾脆弱性的最终评价结果,但是并没有得到基础指标对农业旱灾脆弱性的权重。要想得到其决策权重,还需要对各神经元之间的权值加以分析处理。为此,用以下几项指标来描述基础指标和农业旱灾脆弱性之间的关系。

其中,i为网络输入层节点数,i=1,2,…,n;p为网络输出层节点数,p=1,2,…,m;j为网络的隐含层节点数,j=1,2,…,L;wij为输入层神经元和隐含层神经元j之间的权系数;wjp为输出层神经元j和隐含层神经元p之间的权系数。上面三个相关系数中绝对影响系数S就是各基础指标的权重。

-

1.数据处理。为消除各评价指标不同量纲对评价结果的影响,需要对表 1中的指标数据和2001-2015年各指标数据进行归一化处理。由于评价农业旱灾脆弱性的指标分为正向指标(+)和逆向指标(-)(见表 5),正向指标表明增加农业旱灾脆弱性,逆向指标则表明降低农业旱灾脆弱性。本文对降水量、森林覆盖率等逆向指标采用公式(5) 进行归一化处理,公式为:

(5) 式中xk是表 1中的指标数据,xmin、xmax分别是表 1中对应的最小值和最大值。对蒸发量等正向指标采用公式(6) 进行归一化处理:

经过标准化处理后,表 1中数据和2001-2015年各基础指标数据处于区间[0 1]之间,有利于BP网络的训练。

2.样本设计。为不失一般性,本文采用随机内插法在各评价指标分级标准上下限(极大值、极小值)间生成25个样本,其中随机选取20个样本进行训练,5个样本进行检验。于是,四级标准间总共随机插值得到100个样本,其中训练样本80个,检验样本20个。将归一化后的农业旱灾脆弱性分级评价标准值作为输入样本进行评价,并将输出结果作为农业旱灾脆弱性综合评价等级的划分标准,再对重庆市2001-2015年农业旱灾脆弱性进行综合评价。

3.综合评价实现。本文构建BP神经网络对重庆市农业旱灾脆弱性进行综合评价,以表 1中的各指标为输入向量,即输入层30个节点;以0~1插值结果作为期望输出,即输出层节点个数为1。本文经过反复实验试凑的办法得到最佳隐节点数为12,最终构建出BP网络农业旱灾脆弱性评价模型的结构为30-12-1,并且隐层和输出层的传递函数分别采用logsig和purelin,训练函数采用trainlm。网络的最大迭代次数为10000次,性能函数采用MSE且期望误差设为1×10-4。至此,BP网络评价模型可以进行训练和测试,能很好地对农业旱灾脆弱性进行综合评价。

一. 数据来源

二. BP神经网络评价方法

三. 农业旱灾脆弱性综合评价处理

-

本文依据表 1农业旱灾脆弱性评价指标体系及评价标准,利用上一节训练好的BP神经网络模型模拟出重庆市农业旱灾脆弱性评价等级标准并对2001-2015年农业旱灾脆弱性进行综合评价,其结果见表 2和表 3。

根据表 2和表 3可以看出,总体上重庆市的农业旱灾脆弱性呈下降趋势,特别是自2012年开始重庆旱灾脆弱性快速下降,从前些年的中度脆弱水平下降为轻度脆弱性。虽然2006年和2009年两个年份的脆弱值急剧反弹,但没有改变农业旱灾脆弱水平总体上减弱的趋势(见图 3)。这与实际情况是吻合的,因为重庆市2006年发生了百年不遇的特大旱灾,2009年秋冬也发生了特大旱灾害。

为进一步分析重庆市农业旱灾脆弱性水平变化的驱动因素,本文用BP神经网络模型分别对自然脆弱性、经济脆弱性、社会脆弱性和科技脆弱性进行了测度。同时,还运用公式(2)~(4) 计算出了各基础指标和准则层指标的权重,其结果分别见表 4和表 5。

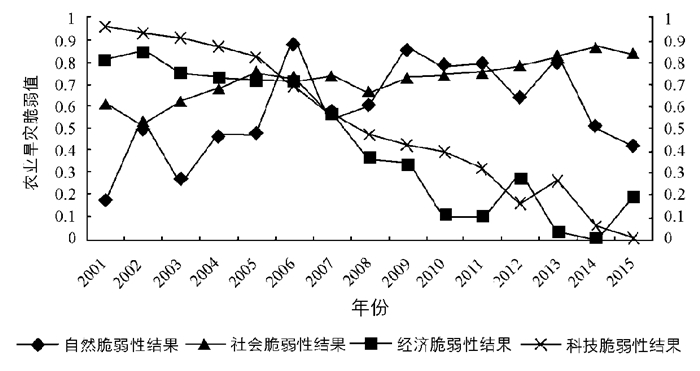

从表 4可知,虽然旱灾风险总脆弱性减弱,但是自然脆弱性程度呈动态增强的趋势,社会脆弱性更是呈持续增强的趋势且其脆弱值维持在一个较高的水平;与之相反的是,经济脆弱性和科技脆弱性呈持续快速减弱的趋势,如图 4。研究结论表明,经济发展水平和科技发展能力是驱动重庆旱灾脆弱性下降的主要因素,对降低农业旱灾风险脆弱性起到积极作用。但是,重庆地区农业的自然脆弱性和社会脆弱性水平较高,严重影响了脆弱性总水平的下降。因此,旱灾风险脆弱性管理需要继续强化经济脆弱性和科技脆弱性管理的同时,重点是做好农业旱灾风险的社会脆弱性管理。

为进一步反映各指标对总脆弱性的贡献度,可通过表 5的农业旱灾脆弱性各评价指标的权重来衡量,指标权重的大小及正负方向,反映出该指标对总脆弱性的贡献度大小和方向。准则层的权重从大到小依次是科技脆弱性、经济脆弱性、社会脆弱性和自然脆弱性。表明科技和经济维度对旱灾风险脆弱性管理贡献最大,自然脆弱性维度贡献最小,也证明了自然灾害风险不主要是纯粹“自然”因素。

为进一步研究相关指标的影响,分析各准则层中的具体指标的权重大小和方向。在自然脆弱性中,权重从大到小依次是降水量、旱灾受灾率、森林覆盖率、地下水资源量、蒸发量和旱灾成灾率,表明降水量在旱灾中的地位凸显,这也成为解释2006年和2009年重庆市农业旱灾脆弱性凸显的理由,因为这两年降水量不足、旱灾受灾率大、地下水资源量锐减等。在经济脆弱性中,权重从大到小依次是农业经营收入占比、人均GDP、农民人均纯收入、财政支农资金占比、人均农业保险费规模、财政支农资金、第一产业比重、人均农业信贷规模,说明要减弱农业旱灾脆弱性,应该进一步减小农业经营收入占比,增加农民人均GDP和人均纯收入,加大财政支农资金占比和农业保险规模等。在社会脆弱性中,权重从大到小依次是农业从业人口占比、农民加入合作社的占比、人均播种面积、广播电视人口覆盖率、农业人口的年龄结构、乡镇企业产值占比、农业人口的文化程度、人口密度。该指标表明,降低农村社会脆弱性重点是加快农村社会结构变迁,改造小农经济。在科技脆弱性中,权重从大到小依次是有效灌溉面积、农技人员比例、农膜使用量、农用化肥使用量、R & D经费投入强度、农用排灌动力机械台数、农业机械总动力、水库总容量,表明水利化先进程度在科技脆弱性中扮演重要的角色,这也是在防范和抵御农业旱灾中首选的措施。

-

风险脆弱性评价是旱灾风险管理的有效手段和方法。本文基于风险脆弱性的理论基础和农业旱灾风险的成灾机理,构建了包含自然、经济、社会和科技四个维度的脆弱性评价体系,在4个维度基础上共构建30个基础指标进行定量量化,并对每个指标建立分级标准进行定性评价。通过建立综合性的定性定量指标反映重庆市农业旱灾风险脆弱性水平,并研究农业旱灾脆弱性变化的驱动因素,为降低旱灾脆弱性,增强旱灾风险管理能力提供政策依据。由于影响农业旱灾风险的指标众多,指标间存在不确定性、离散性和非线性等复杂关系,所以本文采用BP神经网络法对重庆市2001-2015年农业旱灾脆弱性进行综合评价分析,研究发现:第一,重庆市农业旱灾脆弱性从重度脆弱向中度和轻度脆弱性转换,农业旱灾脆弱性总体上呈减弱趋势;第二,虽然农业旱灾脆弱性呈现整体减弱趋势,但是重庆农业承受极端气象条件风险能力依然表现为重度脆弱。脆弱性评价结果表明,2006年的极端旱灾风险的脆弱性依然为重度脆弱水平,说明重庆农业具有逐渐增强的承受普通旱灾风险的能力,但是尚未形成抗击农业旱灾巨灾风险的能力;第三,驱动旱灾脆弱性减弱的主要因素是科技脆弱性和经济脆弱性,其中科技脆弱性因子贡献最大。表明农业科技成果的大量应用和经济发展水平的提高是增强旱灾风险管理水平的重要保障;第四,农业社会脆弱性和自然脆弱性的高企是阻碍农业旱灾脆弱性下降的重要因素,特别是农业社会脆弱性是四个维度中唯一的持续提高的因素,表明加强农业社会脆弱性管理是增强旱灾风险管理、降低旱灾风险脆弱性的关键。以上研究结论也进一步表明,虽然影响农业旱灾脆弱性的直接因素是自然气象风险,同时,重庆农业承受的自然旱灾风险威胁较大。但是,旱灾脆弱性大小的主要驱动因素是非自然因素,加快农村经济发展方式,提高农村经济发展水平,强化科技成果运用,促进农村社会管理水平是增强旱灾风险管理的重要举措。

以上研究结论为旱灾风险管理提供一些有价值的政策建议:一是加强农业制度创新,增强农业的组织性和社会性。分散小规模经营为显著特征的小农经济,表现为较强的社会脆弱性。因此,加快农村土地经营制度和流转制度创新,大力发展农业专业合作组织和培育农业新型经营主体,提高农业经营的规模化和专业化程度,促进农业的组织化和社会化水平,增强农业抵御自然灾害的能力。二是夯实农村基础设施,增强农业抵御自然灾害风险条件保障。包括加快农村水利设施、道路交通、农村通讯工程、农业气象事业发展等;三是加快农业科技成果的推广和运用,充分发挥科技在脆弱性管理中的作用。包括农业种子科技、农业设施准备、农业管理模式、农业信息技术、农业储藏和加工技术等。四是构建多层次的农业风险管理体系,提高农业抵御巨灾风险水平。事前、事中和事后的各层次风险管理体系是降低灾害脆弱性的有效手段。小概率大损失的农业巨灾是影响脆弱性的重大事件,通过建立农业保险、再保险、农业巨灾损失基金等体系,增强分散农业旱灾巨灾损失能力。

下载:

下载: