全文HTML

-

幼儿园教师作为推动学前教育改革发展的主动力,是促进幼儿健康全面发展,提升学前教育质量的根本保障。近年来,伴随着幼儿园教师对幼儿疏忽伤害、身心虐待、性虐待等德性失范系列负面事件的出现,引发了社会大众的不安、焦虑、震惊和愤怒,强烈地撞击着整个社会群体的神经[1]。同时,在幼儿园教师专业发展过程中也呈现出了种种与自身专业发展不相适应的情形,诸如“现在许多教师学历已经不低,她们可能记熟了教学法,也掌握熟练的教育技术,可她们仍然不那么称职,不受孩子们喜爱”。原因就在于“她们并不从心底里爱孩子,缺少与孩子相处的热情和耐心,不善于和孩子打交道”[2]。这进一步导致,对幼儿园教师专业发展的关注已从专业知识与专业技能等外在标准层面转向了专业信念、专业情感等内在精神生活层面。

已有研究表明,专业知识和专业技能虽然是确保教育教学成功的关键因素,却并非是取得良好教育教学效果的决定性因素[3]。专业品性作为教师在特定教育情境中的行为倾向与偏好,只有将专业知识、专业技能、专业品性三者有效结合,才能促进教育教学质量的提升[4]。其中,专业品性作为一种表现而非占有的状态,会将专业知能的优势向专业行为转化,使得教育教学行为更加有效。可以说,在幼儿园教育教学场域中,专业品性的提出使得对幼儿园教师培养和评价的参考标准更加细化至个体精神层面上,而不仅仅是把幼儿园教师看作“孩子王”“知识的传播者”或者承载教学技能的工具。这样做的目的在于筛选或找寻出优秀的幼儿园教师,识别出不适合幼儿园教育活动的教师,以便真正促进儿童的发展,特别是帮助那些学习品质、习惯等处于劣势儿童的发展。但是,当下专业品性在教师教育评价、教师专业发展评估及教育教学质量提升中所发挥的关键性作用虽然已得到了共识,然对其进行概念化界定及评估维度方面还面临着诸多挑战与争论[5-6]。

因此,本研究试图采用规范的质性研究方法,探寻幼儿园教育教学的优秀践行者是如何理解幼儿园教师专业品性的,提炼出幼儿园教师专业品性的结构要素,以期能建构幼儿园教师专业品性模型。

-

品性是生命个体在无关社会外部压力及个体内在状态影响的条件下,所呈现出的一惯性行为倾向。其一旦形成,就具有一定的稳定性[7],可为生命个体在实践情境中的行为表现做出较为正确的预测。专业品性作为西方国家衡量幼儿园教师教育评价标准的范畴之一,虽已达成共识,但关于教师专业品性的概念界定却依旧存在不同的声音,仍未形成统一[8]。

从人格特质取向层面,凯茨和拉斯认为教师专业品性是教师在不同教学情境下对教学事件的一种典型的回应方式或行为趋势,这种行为看起来好像是直觉或自然反应[9]。但其绝非是完全的无意识反射,而是在持续的重复下,所呈现出的自觉性行为倾向与偏好[10]。在教育过程中,人格特质作为教师所一贯表现出来的某些特质或倾向,以“蕴蓄于内,形诸于外”的存在方式,将幼儿园教师专业品性与其外在行为相统一。如对不同年龄与发展阶段的幼儿采取多样化的理解、教育,开朗乐观,有耐心有激情,谦虚谨慎,团结合作,并能够进行批判性思维等;以适宜的语言举止、仪表风度、对专业的高认同等促进师生的感情交流,使儿童乐于接受教师的教育,促进良好学风的形成和教育教学质量的提升。

从德性伦理的视角,幼儿园教师专业品性即其德性,是幼儿园教师个体德性的一种体现,为教师个体品格、理智与关怀等的综合体[11-12];其也可视为幼儿园教师自身底线道德与高位道德的平衡与和谐,表现为幼儿园教师内在精神内化后的行为倾向,这也是幼儿园教师自我角色的指向性要求与根本性内涵。其所强调的是幼儿园教师在教育教学实践环境中对幼儿、家长、同事及其他教育相关主体所持有的内在价值判断、内在观念,而这些内在的价值判断与观念将以无意识的形态影响着教师自身行为判断,并将贯穿于整个教育目的的实现过程之中。

从生态系统取向层面,幼儿园教师专业品性是置于一定的环境与文化背景之中,教育者在与儿童、家庭、同事、社区交往中,通过语言和非语言表现出来的价值观及职业道德,其受教师信念和态度的制约,与关爱、公平、责任、公正等息息相关[13]。其形成与幼儿园教师所处的环境、接触的重要人物、生活经历紧密相连,是幼儿园教师通过与环境中的重要他人在相互作用后,所形成的某些特定的态度、价值观和信念[14]。同时,其也是根植于一定社会的存在,是幼儿园教师在社会和个人因素共同影响下的自我发现,体现了自身内在价值与外在承诺的统一[15],在教育教学过程中外化为教师自身对教学工作,包括对学生、教材、知识、教育事件等的行为、态度和价值倾向[16]70,具有一定的可塑性。

-

当前关于幼儿园教师专业品性的结构要素的探讨,其依据大多是美国洲际新任教师评价与支助协会于1992年提出的关于教师专业品性考核十项核心原则。

从幼儿园教师认知及规范行为层面,专业品性可从“可观察教师的行为(如整洁的着装、做事守时等)、教师的人格特质(诸如宽容、开朗、热情等的教师特有的属性或倾向),以及教师认知观念(如自我认识、所有儿童都可教的信念等)等3个方面予以评价[17];从专业性及多元性层面,专业品性可从责任心、自我认知、胜任感、人际交往、伦理行为、稳定性、公平性、开放性、文化敏感性、协作性等10个方面进行测评[18];从人格特质及德性层面,专业品性可从气质与性情、心灵的敏感性、爱的情怀和品质、个体美德、与幼儿沟通交往的意愿和能力等六个方面进行测评[19]。此外,也有研究者从专业性(职业道德、专业伦理、专业态度、专业承诺等)、多样性(尊重差异、文化敏感性)、反思性(自我评估、批判性思维)等3个维度对专业品性进行测评[20]。

综上分析,可以看出,专业品性已成为当下西方国家幼儿园教师专业发展评价的指标之一,其作为幼儿园教师在特定教育教学情境中的行为倾向与内在品质,对教师专业行为具有一定的预测作用。对其概念的诠释需置于一定的教育教学情境之中,应当从幼儿园教师与其他教育相关主体的互动事件过程中去找寻具有稳定性的品性因子去建构其概念。并且,纵观教师专业品性提出的发展历程,对教师专业品性的内涵解读已逐渐走向了综合化、生态化。关于教师专业品性的结构要素划分繁杂零碎,缺乏统整性和主次性,尤其是聚焦于幼儿园教育阶段的教师专业品性内涵及结构要素的研究极少。因此,本研究选择优秀幼儿园教师作为被试样本,以期从这些优秀教师的认识与行为中,发现其理解的幼儿园教师专业品性是什么,析出幼儿园教师应具有哪些必备的专业品性,即幼儿园教师专业品性的构成要素。基于此,建构幼儿园教师专业品性模型。

一. 幼儿园教师专业品性的内涵

二. 幼儿园教师专业品性的结构要素

-

质性研究方法已经成为当前教育学及其应用领域中越来越重要的研究方法。它是以研究者本人作为研究工具,在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性研究,使用归纳方法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义的建构获得解释性理解的一种活动。质性研究中,在理论建构层面一般采取自下而上的路线,即:从原始资料出发,经归纳分析逐步产生理论[21]。扎根理论则是质性研究中著名的建构理论方法之一,由美国学者巴尼·格拉泽和安塞尔姆·施特劳斯于1967年首次提出,它并非是一种实体理论,而是一种进行研究的路径[22],或者说是一种方法论[23]。其目的是从原资源中生成理论,或针对研究者的叙事结构、话语特征或生活史进行分析,而不仅仅只是描述和解释研究现象。同时,质性研究方法能够让研究者获得参与者的内心体验,能够确定意义是如何通过实践并在实践之中形成的,以及能够发现而不是验证变量[24]。

多项研究业已表明,在建构幼儿园教师专业品性结构模型时,真实走入教育教学实践场域,与幼儿园一线教师建立信任关系,了解其内心深处的真实想法,这是非常有必要的[25-26]。并且,专业品性作为幼儿园教师在教育教学实践情境中的一种行为倾向或品质,它有一部分是可以通过教师举止、风格及教学机智等行为被观察到,而仍有很大一部分是幼儿园教师内在精神世界中不易被观察到的。因此,考虑到幼儿园教师所从事教育活动受儿童身心发展的限制,所呈现出的非线性、偶然性、开放性等因素影响,加之本研究的内容具有“情境性”“生态性”特点,对幼儿园教师专业品性的研究,选用了质性研究的方法。

-

本研究选取北京市、重庆市、银川市、东营市、乌鲁木齐市等地5所省市级示范性幼儿园教师为访谈对象。其中,访谈对象的筛选标准为:第一,获得过市级以上荣誉的优秀或者骨干教师;第二,幼儿园年级或领域教学带头人。有效访谈对象25人,具体情况如下(见表 1)。

-

通过深度访谈获得核心资料,利用质性研究中逐级编码获得所访谈的优秀幼儿园教师对幼儿园教师专业品性的认知。同时,将园所主管领导或同事对研究对象的评价作为辅助资料,进行理论饱和度检验,达成多种来源间的信息互补,以保证质性资料的丰富性、编码的有效性以及理论的饱和度。

-

为深入了解新时代幼儿园教师应具备哪些重要的专业品性,研究采用半结构访谈的形式。访谈围绕以下问题进行:您认为一个好老师在跟儿童相处中应该是什么样的,她需要具备哪些方面的专业品性?您认为跟家长相处过程中应具有哪些专业品性,您有没有这方面做得比较满意的一件事,或者您认为比较遗憾的一件事(如果放到现在您会怎么去做),能否举例?您认为跟同行相处过程中应具备哪些专业品性?您和同行间有没有比较成功的合作事例?在这些年的工作中,您的儿童观、教师观、教育观(教育理念)是什么?在实际教学中您是如何实践的?您觉得一个好幼儿园老师有哪些良好的专业品性,您能否用一些词条来表述等等。

在正式访谈之前,访谈者先与访谈对象进行联系、沟通,说明访谈的目的,征得同意后约定访谈的时间和地点。同时,为了最大限度保证访谈结果的真实性,访谈者也前往部分访谈对象所在的园所对受访者进行了为期3~5天的参与式观察。访谈过程中,依据访谈提纲对受访者进行提问,并根据实际情况,对预设问题做适当的调整、转述或追问,以尽可能多地获取关于幼儿园教师专业品性的相关信息。访谈结束后,访谈者将录音资料整理为文字版材料。

-

本研究中访谈总时长1 776分钟,平均每位受访者首访时间约为71分钟。通过对25个受访样本的背景信息和访谈录音逐字逐句地转译,综合采用了人工编码和Nvivo11.0软件进行三级编码,即一级编码—开放式编码、二级编码—轴心式编码、三级编码—选择式编码。在编码过程中,为确保编码结果的一致性,研究者找寻了一位具有心理学背景的教育学博士作为协同编码者,进行了协同编码。整个编码结束后对编码进行了一致性和理论饱和度检验,进而构建理论模型。

(1) 开放式编码

开放式编码,即将所搜集的原始材料进行打散,进行资料的拆分、甄别、比较及概念化。其要求编码者“保持开放、贴近数据、代码简单而精准、保留行动、比较不同的数据”等[27]。本阶段主要对所搜集的原始材料进行了开放编码以获取幼儿园教师专业品性构成要素的概念类属。本研究在保证文本数据客观性的基础上对已整理出的概念进行复查,将出现频次低于3次,或前后矛盾的概念删除。最终形成了3 118个参考点,277个初始概念(用“A+序号”形式标注),22个次要范畴(见表 2)。

(2) 轴心式编码

轴心式编码,是在开放编码的基础上,形成类属、属性和维度(即属性在一个连续统,如强度、频率上的定位),发展并检验各类属之间的关系[28]。这一阶段,主要是对已有自由节点进行归纳、整合,按照类属、属性和维度,发现各类次要范畴间的关系,并形成关联类属,完成轴心式编码(见表 3)。按照这一思路,本研究在开放式编码基础上形成了诸如自控、胜任、乐观、好奇心、儿童观、专业认知、热爱、幸福感、自我实现、认同、归属、尊重、信任、理解、合作、关爱、公平、自律、反思、敬业、担当、创新22个次要范畴。随后,将语义相近、情境相似、功能一致的范畴进行整理,最终形成了自我认知、儿童认知、专业认知、理想承诺、情感承诺、关系承诺、信念伦理、责任伦理8个主要范畴。此时,每个具体初始概念与其所对应观测点和关联类属之间关系也更加明晰。

(3) 选择式编码

选择式编码,是将开放式编码和轴心式编码中所有已发现概念类属进行系统的分析,然后选择一个“核心类属”,将其他关联类属串成一个整体[21]330。这一过程中通过对原始访谈材料的进一步归纳整理,使其从情境性经验材料或自我感悟总结层面走向了理论结构,赋予事实以意义,将事实置于恰当的分析角度之中,帮助我们将经验世界与理性世界联系在了一起,因此也可以视为理论编码。在这一阶段,研究者通过Nvivo 11.0软件将各子节点、树状节点间具有相互逻辑关系的节点连接起来,这个阶段也是对轴心式编码进行进一步融合、聚焦的阶段。因此,研究者在分析自我认知、儿童认知、专业认知、理想承诺、情感承诺、关系承诺、信念伦理、责任伦理8个核心式编码的基础上,提炼出了三个核心类属,分别是专业价值观、专业承诺与专业伦理,核心类属与关联类属间的关系如表 4所示。

(4) 编码一致性及信度分析

在编码过程中,受编码者个人因素影响,一定程度上会出现访谈材料编码不一致的现象[29]。因此,为保证编码者对原始访谈材料的分析、初始概念提取、关联类属挖掘、核心类属形成等方面的一致性,则需要对已编码数据信度进行分析。验证编码信度的方法主要有归类一致性指数、编码信度系数、相关系数、中位数指标、概化系数等[30]。

本研究采用了归类一致性指数和编码信度系数对两份独立编码结果进行了检测。归类一致性指数(Category Agreement,CA)是指不同编码者在对同一文本材料进行编码时,编码归类相一致的个数及其占总编码个数的百分比。其计算公式则是参照温特动机编码手册而成,具体为CA= 2×S/(T1+ T2)。其中,S表示两名不同编码者间编码归类相一致的个数,T1、T2则为每位编码者的编码总数。编码信度系数(reliability,R)是指不同编码者在不同情况下对同一原始材料进行编码时,所获取编码结果的一致性程度[31]。具体计算公式为R= (n×平均相互同意度)/〔1+(n-1)×平均相互同意度〕[32]。其中n为编码者人数,平均相互同意度= 2M/(N1+ N2),M为两者完全相同的类别数,N1为第一位编码者的编码总数,N2为第二位编码者的编码总数,这里的N1、N2与归类一致性指数中的T1、T2所指向的内容相同。

在编码一致性分析过程中,研究者首先采用了CQR(共识性)编码法,与协同编码者共同参与、讨论所收集的文本材料,其优势在于既确保了质性研究对“忠于原始材料”的要求,又避免了编码者的主观偏差[33]。第一步,编码者与协同编码者共同阅览原始材料后,随机选取3份文本材料进行了编码,形成了初始编码,同时也确定了编码规则;第二步,对于剩余的22份访谈文本材料由两位编码者独立进行编码;第三步,按照编码归类一致性指数和编码信度系数公式进行计算,最终编码一致性分析结果如表 5所示。两位编码者对原始数据材料的归类一致性区间为0.673~0.930,整体的归类一致性指数为0.813;编码信度系数区间为0.804~0.963,整体编码信度系数为0.897,参照格柏那所提出的质性研究材料编码信度系数R≥0.80为可接受范围[34],本研究的编码信度系数在可接受范围。同时,本研究的编码归类一致性指数大多分布在0.75以上,仅一个为0.673。与已有研究相比,本研究的编码归类一致性也在可接受范围。可见,本研究的编码结果具有较好的可靠性和稳定性。

(5) 理论饱和度检验

理论饱和度是指对原始文本资料进行三级编码后,其所形成的类属在属性和维度层面都获得了充分发展,经过再次编码后没有形成新的范畴或类属[35]。为保证研究的效度与信度,采用第三者复核法与被访谈者检验法检验。首先,我们邀请了学前教育专业和教师教育专业领域的5位专家对本研究所涉及的概念及范畴进行了系统性查阅,他们基本认同本研究所提取的开放式编码、轴心式编码及选择式编码,认为其中的类属关系比较符合原始访谈材料内容,效度较高,通过检验。其次,我们将编码结果和原始访谈文本发送给7位原受访者,邀请其对编码结果进行评定。经过信息反馈,原访谈者基本认同本研究所提出的理论框架。

此外,为确保本研究所建构理论框架的客观性与科学性,我们随机抽取了2份原始访谈材料,按照CQR(共识性) 编码法,邀请了一位编码者,对2份原始访谈材料进行了编码,未形成新的概念及类属,检验结果符合“幼儿园教师专业品性编码”核心类属。同时,研究者将所提炼的开放式编码、轴心式编码及选择式编码交由3位受访幼儿园园长进行了核验,经反馈,基本认同本研究所提炼出的各级编码。由此,研究者认为所构建的幼儿园教师专业品性模型在理论上已达到饱和。

一. 研究方法与样本

1. 研究方法

2. 研究样本

二. 研究过程与数据分析

1. 数据搜集

2. 访谈设计与实施

3. 数据分析

-

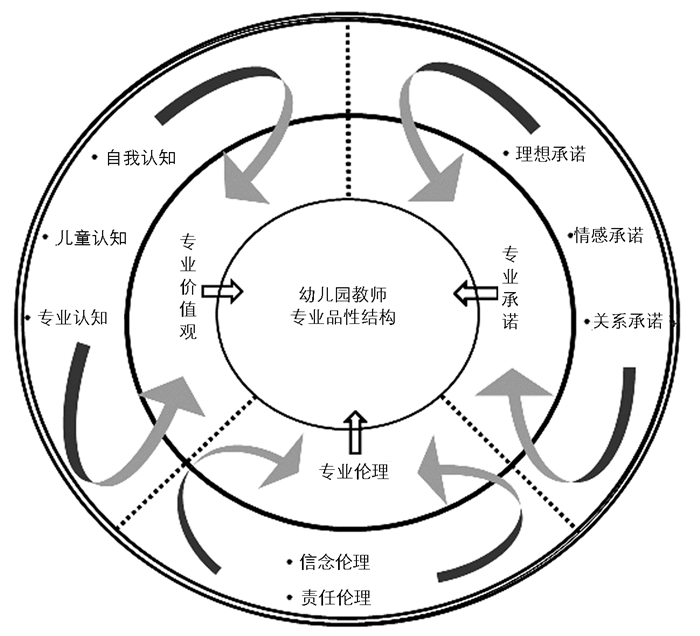

通过对幼儿园优秀教师的深度访谈,研究者发现在受访者的认知中,专业品性是一种既有显性形态又有隐性特征的促进幼儿园教师专业知能向专业行为转化的行为倾向或品质,它是一种支撑着幼儿园教师不断自我完善,实现自我价值的深层生命力量与表层自我检视。这种基于幼儿园教师在日常教育教学生态阈中对专业品性的诠释正好体现了一种动态、系统、内在、持续的教师发展观,无疑对幼儿园教师提高自身专业判断力,进而提高其自身工作绩效都有重要意义[36]。基于对25位优秀幼儿园教师的深度访谈结果,遵循质性研究中对原始材料的编码、分析要求,以整体、生态、系统、可持续发展的幼儿园教师专业发展观为导向,建构了幼儿园教师专业品性生态结构模型。

如图 1所示,幼儿园教师专业品性包括专业价值观、专业承诺、专业伦理三个核心要素集合,构成了幼儿园教师专业品性的核心范畴,共同支撑着幼儿园教师专业品性的整体架构。这一研究结果基本符合《幼儿园教师专业标准》要求及美国洲际新任教师评价与支助协会提出的教师专业品性考核十项核心原则要求。且与康明斯[37]、斯特罗姆[38]等人的研究结论有一定的相似之处。同时,幼儿园教师专业品性也是一个趋于生态型的综合式情境化产物[39],是幼儿园教师专业价值观、专业承诺、专业伦理等多维要素于一体深层内化后,作为一种外显化行为倾向所展现出的内在精神灵魂与外在实践的统一。

-

幼儿园教师专业价值观,是其在从事专业活动过程中,对自我、教育对象及专业本身等所秉持的根本看法与行为倾向,主要体现为幼儿园教师关于自我的认知、儿童的认知和专业的认知三个方面。它作为幼儿园教师自身价值意识的自觉化、理想化的高级形态,超越了其自身主体性和知能性的存在,是其内心深处最富有激情和动力的精神形式。同时,专业价值观具有持久性和相对稳定性,在幼儿园实践教学场域中对教师的行为可发挥着重要的导向作用,会影响幼儿园教师处理实践教育教学时的态度与行为,左右教师的行为决策。例如在访谈过程中,有幼儿园教师指出,自己之所以能成为一名幼儿园优秀老师,与其他同行相比,可能更多的是自己对这份专业工作有着更为深刻的认知,这种认知在很大程度上决定了自己的行为习惯。尤其是当自己面对教育教学实践中的困难、解决错综复杂的情境性问题时,这种认知已成为自己做出行为决策的无意识杠杆,指引着自己的教育教学行为。

-

幼儿园教师专业承诺,是其出于对所从事专业工作的认同而愿意为之付出努力,具有恒久投入的行为倾向。具体指向于理想承诺、情感承诺及关系承诺。它作为幼儿园教师与其所从事专业工作的一种心理纽带,不仅仅只是表面化、显性层面的行为表现,更是深入教师精神领域的一种行为助推。从学术视角分析,具有高专业承诺的幼儿园教师,其对幼儿园、幼儿、家长、同行及所从事专业领域发展等都具有积极的影响[16]109。幼儿园作为一个联结较为松散的社会机构,教学更是一个充满不确定性的复杂过程,当幼儿园教师在这一不确定性情境中面临突发事件时,其自身对教育相关主体的专业承诺尤为重要,直接影响着幼儿园教师自身的情感波动与行为取向[40]。并且,高专业承诺的教师与其专业化发展水平也呈正相关[41]。例如访谈过程中,有幼儿园教师就认为之所以自己能够成为一名被家长、同行及社会认可的优秀老师,很大一部分原因在于自己对这份专业的热爱与认同,相信每个孩子都有待发现的优点,以及家长与同行的支持。然而,这些看似平淡、宽泛的情感背后却是促使幼儿园教师专业承诺形成的内在驱动器,体现的是教师愿意为学前教育这份事业努力工作的内部动机。

-

幼儿园教师专业伦理,是其作为专业人员在与其他活动主体相处时所遵循的行为规范,对专业人员的行为抉择具有约束性与指导性[42],具体指向于信念伦理及责任伦理。受教育本体性的规约,幼儿园教师在教育教学过程中更多的是一种集情感与理智的化身存在,同时这种存在也是一种复杂性关系存在,即不同教育相关主体间的关系博弈,此时就需要一定的伦理来调整。否则,这种关系将不复存在。而专业伦理作为幼儿园教师处理与其相关教育主体间关系的调节杠杆,它以公正、平等、正义等为基准,通过对教师行为的规约来调节整个教育教学过程的良好时序与空序,并逐步实现着教育之善。诸如在访谈过程中,有幼儿园教师谈到,首先我们要对每位幼儿给予平等的对待,然后我们也要在整体公平的条件下,对有特殊需求的孩子予以个性化对待。其次,作为一名幼儿园老师,幼儿的启蒙教育者,我们要有为幼儿将来发展负责的责任心,因为我们对孩子的情感对他们未来发展有着重要的影响,有时都是一辈子的。

综上,幼儿园教师专业品性是教师自身对其专业价值观、专业承诺、专业伦理等内化的基础上,在教育实践情境中通过语言与非语言形式所展现出的,符合幼儿发展规律的惯常化行为倾向或品质。简而言之,是其自身专业价值观、专业伦理及专业承诺等这三股力量的综合。这三个核心要素之间既相互独立,拥有自身的结构和生成规律,且具有持续性发展的趋势。同时,它们又相互联系、相互渗透(图中三者之间是用虚线相联结),各要素间的发展也具有非均衡性(表 4统计频次可反映此观点)。并且,通过深度访谈,研究者发现三个要素之间的生成抑或发展也并非是整体划一的,而是有个体差异性,其位置与相互之间的顺序也因人而异,这也构成了幼儿园教师专业品性的多样性、复杂性与情境性。此外,本研究关于幼儿园教师专业品性概念的提取及理论模型的建构,依据于一线优秀的幼儿园教师自身教育实践经历与自我反思,她们对专业品性的理解是置于鲜活教育情境之中而提炼总结出来的,是将“事实上的认知”“价值上的判断”与“场域上的体现”三者合而为一的。可见,幼儿园教师专业品性是一个多维度、结构化、生态型的系统。

一. 专业价值观

二. 专业承诺

三. 专业伦理

-

在深度访谈中,从幼儿园优秀教师专业品性的认知与践行中发现,专业品性并非一成不变的,它是一个非线性、复杂的构成,有可持续发展特性。它会随着幼儿园教师所处环境及个体发展程度而呈现出不同的变化。按照布朗芬布伦纳生态系统理论,个体在自我存在系统中是不断成长并时刻重新建构起所在环境的动态实体,其与环境的作用过程是双向的互动关系。访谈中,我们发现影响幼儿园教师专业品性养成的因素主要来自以下两个方面:一是幼儿园教师个体感受到所处微观环境系统中幼儿园组织支持感的影响;二是受幼儿园教师个体专业角色转化的影响。

第一,幼儿园组织支持感对于教师专业品性的养成具有持续的促进作用。组织支持感是员工自身对组织是否重视其贡献及组织是否关心其福祉等方面的总体感知[43]。在幼儿园教育教学实践场域,同一幼儿园中每个教师个体所获取或感知到的组织支持感有所不同,且同一教师在不同园所获取或感知到的组织支持感也具有差异。研究发现,获得高组织支持感知的幼儿园教师由于体验到组织对自身发展的关心与支持,其在情感承诺、关系承诺、责任伦理及自我认知等方面都相对较强。同时,组织支持感能够促进幼儿园教师更好地完成角色行为,这对其专业品性的养成也有着积极的促进作用。

第二,幼儿园教师个体专业角色的转化对专业品性的养成与发展具有持久的影响。个体专业角色是个体在特定社会组织群体中的身份,规定或影响着其行为规范与行为模式[44]。幼儿园教师随着自身专业知能与工作经验的积累,其专业角色也将呈现出动态的变化趋势,从新手型转向熟手型继而走向专家型教师。研究发现,随着专业角色的变化,幼儿园教师对专业品性的认知、理解也逐渐发生变化,对自我的认知、儿童的认知、专业的认知及其对组织的依附感和专业发展的关注度也呈现出巨大的变化。其中一名幼儿园业务副园长谈到:“随着我从熟手型教师向专家型教师这一角色转换的过程中,我对这份专业的崇敬感、事业心及对孩子的爱进一步提升,我特别自豪自己是一名幼儿园教师”。这也映射出随着专业角色的转变,幼儿园教师的专业品性也呈现出了渐进性的成长趋势。

-

本研究所选取的25位受访者均为幼儿园优秀教师,其无论是专业知能,还是专业品性都具有一定的代表性。同时,通过深度访谈和前期观察,我们尽量使研究回归到了事实本身,其所呈现出的特性为我们带来了如下启示:

第一,具有良好专业品性的幼儿园教师有着坚实的育人立场。研究表明,具有良好专业品性的幼儿园教师对其他教育相关主体更能从人性发展的视角去看待,她们眼中更多闪烁的是“人”“生命”“发展”等。无论是在观察阶段,还是访谈期间,我们可以看到她(他)们对自己所从事专业活动的认知,背后蕴藏的机理是“始于人、通过人、体现于人,其教育教学活动的展开无不以人性为出发、为目的、为过程依据”[45],而不是将自己仅仅看为“安全守护员”及“知能传输器”。并且,幼儿园优秀教师都一致认为“每个孩子都有学习的潜力”“每个孩子都是值得去爱的”。可见,无论是外在的行为,还是内在的思维,具有良好专业品性的幼儿园教师都具有坚实的育人立场。

第二,具有良好专业品性的幼儿园教师有着相对精准的专业判断。由于幼儿园教育教学场域的复杂性及不可预测性,加之当下技术化、网络化、虚拟现实化等对学前教育影响的逐渐深入,使得幼儿园教师教育教学面临更大的挑战。这就需要教师能够更好、更快的对专业知识、专业技能进行甄选,及时作出专业判断与决策,以应对教育教学中常发的情境性事件。而此时,专业品性则犹如一个“过滤器”,能将幼儿园教师已有经验、课堂、幼儿及自身专业知能等外在与内在因素进行综合判断,为专业行为决策提供助推。同时,本研究也表明,拥有良好专业品性的幼儿园教师对自身专业发展的关注度越高,更容易形成精准的专业判断,采用更加适宜的专业行为。

-

伴随着教育形态大变革时代的到来,未来幼儿园教师将更加注重专业性与多元性发展,而这种专业性与多元性将打破原有专业知能储备的界限,延伸至教师内在精神及专业知能转换层面。为了更好地回应未来幼儿园教师专业化发展趋势,有必要对面向未来的幼儿园教师专业品性进行展望。

第一,幼儿园教师专业品性关系到未来幼儿园对专业人员的选拔和聘用。专业品性作为幼儿园教师教育评价的重要标准之一,在未来幼儿园对专业人员的聘用中将会扮演越来越重要的角色[46-47]。本研究通过深度访谈发现,当下幼儿园在职教师面临的挑战并非是“能教”与“会教”,而是“愿不愿教”的问题。其根源并非外在的知能储备,而是内在的精神层面,即是否愿将专业知能转化为专业行为的倾向,比如合作、公平、责任、投入、热情、奉献等,而这正是幼儿园教师专业品性所关注的焦点。因此,为选拔出“适教、乐教”的幼儿园教师,当以专业品性作为准入标准的关键性指标,为学前教育质量的提升提供坚实基础。

第二,幼儿园教师专业品性应是基于教育生态情境的多维结构,具有动态渐进性。随着未来社会的发展,未来幼儿园的学习者也会进一步打破生源地、原区域文化等限制,呈现出更加多元的态势,置身于其中的教育相关主体也将更加多元化。专业品性作为幼儿园教师自身专业价值观、专业承诺、专业伦理等内化后的一种具体化存在形式,不仅表现为行为上对幼儿园教师专业规范的履行,更包含了幼儿园教师对这份专业的认同、归属、投入、反思、创新、担当等在情感和意愿上的卷入。这就进一步要求未来的幼儿园教师在专业品性的养成与发展中要做到角色“与实”性与幼儿“与时”性相结合,从多元化的动态视角不断完善自身专业品性,以适应未来幼儿园教育教学的多元化需求。

在对幼儿园教师专业品性结构模型建构的过程中,本研究按照自下而上的归纳式路径,深入了解幼儿园优秀教师的思想、情感、故事、行为决策等,统整了幼儿园教师专业品性的诸多构成要素,体现了幼儿园教师在不同教育教学情境中知、情、意、行的转化过程。实现了原始材料的具象化向文本概念化、理论化的转化,不仅可以为在职幼儿园教师专业品性的实证测量提供本土化的理论框架,也可为职前幼儿园准教师培养的课程设置及在职教师的职后培训提供理论参考。然受各方面因素的制约,研究样本还可扩大到不同区域及不同发展阶段的幼儿园教师,这些核心构成要素如何测量,以及幼儿园教师良好专业品性的养成还有待进一步研究。在下一步的研究中,研究者将会通过开发相应的测量量表进行大数据调查,对质性研究基础上形成的幼儿园教师专业品性结构模型做出检验与完善。同时,也将进一步扩大数据信息的覆盖面,对不同区域的幼儿园教师进行比较研究,以提升研究成果的普适性。

下载:

下载: