全文HTML

-

随着互联网的广泛普及与移动通讯技术的飞速发展,当今世界已全面进入网络时代。据相关统计,我国网络普及率已达75.6%,网民规模达10.67亿[1]。在网络普及率与网民规模再创历史新高的同时,网络乱象问题也层出不穷。由于网络空间具有隐匿性与随意性,部分用户在网络使用过程中容易忽略自身真实的社会身份进行非理性化的情感宣泄,往往因发表一些超越道德准则的过激言论造成网络霸凌事件频发。网络霸凌事件正呈现普遍化趋势,被霸凌者已逐渐从公众人物转向普通民众,如网络寻亲男孩刘学洲被网暴致死、打赏骑手200元的上海女孩因网暴自杀等事件已屡见不鲜。为此,网络霸凌事件及其整治问题越来越成为国家与社会关注的焦点。2020年教育部等六部门发布的《关于联合开展未成年人网络环境专项治理行动的通知》中提到,对涉及未成年人网络欺凌和暴力行为予以查处[2]。2022年春节前夕,中共中央网络安全和信息化委员会办公室宣布开展为期1个月的“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动,将网络暴力整治放在首位[3]。如何整治网络霸凌是焦点,但从源头入手分析网络霸凌加害者的心理特点既是重点也是难点。

网络霸凌是个人或群体使用信息传播技术,有意、重复地实施旨在伤害他人的恶意行为,包括书写形式的网络霸凌(具体表现为语言霸凌)和视觉形式的网络霸凌(具体表现为诋毁性质的视频和照片)[4-5]。其中,网络语言霸凌往往因“成本”小、针对性强、全方位打击等特点在网络霸凌的众多方式中“独占鳌头”。网络语言霸凌现象严重扰乱了公共网络环境,如低俗骂战的普遍化和特定人群的污名化,严重时将致使受害者发生自杀或谋杀等危及生命安全的行为。网络语言霸凌正呈现年轻化趋势,10~29岁人群占我国网民群体的28.5%[1],其中不乏血气方刚的大学生群体,大学生相对不成熟的心理特征及网络环境的虚拟性往往是网络语言霸凌事件的重要诱因。

目前关于大学生网络语言霸凌现象的研究不多,但仍能够通过以往关于网络欺凌现象的研究推测出:探讨普通教育与职业教育大学生群体数量在网络欺凌现象上的孰高孰低曾是研究的焦点。如孙晓霞等人认为,与普通院校大学生相比,高职院校学生学业压力轻、相对心理压力小,网络欺凌发生率低[6];方伟则认为,高职院校学生网络欺凌的发生率明显高于中学生和非高职类高校等其他学生群体[7]。然而,由于学业活动与心理特征等差异使得探讨二者群体数量在网络语言霸凌现象上的差别已无显著意义,深层探究网络语言霸凌事件频发的原因与发生机制才是研究需要重点关注的范畴。一方面,普通教育与职业教育的人才培养目标与方式差异明显,这使得高职学生群体在网络语言霸凌上的根源探析及干预相较于普通本科学生群体存在特殊性;另一方面,目前高职院校学生的招考录取虽有本科层次,但大部分仍处于高等职业教育专科层次,这些学生在水平和能力上相较于普通本科高校学生有较大差异,且其社会认同感也相对偏低,因而更容易产生相对剥夺感,进而间接影响其人格塑造和行为状态。因此,探究高职学生群体的网络语言霸凌发生机制,不仅能够完善网络语言霸凌的研究,还利于分析高职学生群体现状。

-

相对剥夺感(Relative Deprivation,RD)是个体与参照群体相比,个体对自身不利地位的主观感知,这种不利的感知并非来源于绝对劣势而是来源于相比较的结果,参照群体包括横向参照群体(如他人)和纵向参照群体(如曾经的自己)[8-9]。高职学生群体更容易产生相对剥夺感,该群体不仅容易对学业现状与过去期待是否相符作判断,还容易跟年龄相仿的学生群体(如普通高校本科学生)作比较,当判断与对比结果出现劣势时即产生相对剥夺感。研究显示,性别、年龄、父母婚姻状况、独生与否、家庭来源以及学生的贫困状况与相对剥夺感显著相关[10],而感知到的相对剥夺又会诱发个体暴力活动、财产犯罪、药物滥用等社会越轨行为[11]。

挫折—攻击理论表明,挫折将导致某种形式的攻击[12]。当个体通过与参照物进行对比感知不利后,引起的一系列挫折感附属情绪是个体产生攻击行为的重要因素,相对剥夺感就从属其中。研究表明,相对剥夺感显著正向预测网络攻击行为。例如,群体相对剥夺感显著正向预测网络集群攻击行为[13],相对剥夺感通过自我损耗的中介作用预测大学生网上攻击、冲突等网络过激行为[14]。霸凌是有意图或无意图的攻击性行为[15],网络霸凌是传统霸凌在电子媒体中的延伸[5]。由此可知,网络语言霸凌是网络霸凌的形式之一,从属于攻击性行为,相对剥夺感能否对其正向预测,已有研究未直接表明。基于此,本研究提出假设H1:相对剥夺感能直接正向预测高职学生的网络语言霸凌行为。

-

心理资本是“个体具有的一种积极的心理发展状态”,并且“可以扩增其他有形资本(如经济、财务)和无形资本(如人力、社交)”[16],这意味着心理资本将对个体的认知、工作、社交的过程产生积极影响。大学生学业成就作为个体在高等教育场域下接受教育教学活动和训练的成果体现,是衡量高校教育质量和大学生发展的重要指标[17],心理资本的积极属性能够促进学生的认知参与过程从而提升学生的学业成就,如心理资本的子维度自信、责任、韧性和乐观均对学业成就有较强的预测力[18]。相反,带有消极属性的相对剥夺感则能够阻断学生的认知参与过程,如与同辈群体进行对比后产生的相对剥夺感会导致学龄青年辍学行为的发生[19]。以往研究倾向通过分析相对剥夺感对认知过程的促进或阻断作用,进而间接证明相对剥夺感对学生学业成就的影响,但相对剥夺感能否直接预测学业成就,以往研究未给出明确答案。

社会控制理论认为,每个个体都有犯罪或从事越轨活动的潜在动力,但决定个体是否发生上述行为的关键因素是个体与社会联系(包括依恋、奉献、卷入、信念四个方面)的紧密程度[20]。当个体与社会联系程度变强时,社会将发挥其“纽带约束力”的控制作用,抑制学生犯罪或越轨行为的发生。针对“卷入”而言,卷入(又称投入)可指个体在教育方面的主观努力程度[21]。当个体在学业活动上呈现高度卷入的状态时,个体与学校及社会联系变强,发生越轨行为的可能减少。学业成就能够衡量个体在学业活动上的卷入情况,如初中生的学习投入与学业成就存在显著正相关[22]。攻击行为是越轨行为的一种,这意味着当个体的学业成就不佳,即低程度卷入学业活动时,个体与社会的联系变弱,这时社会将无法发挥其“纽带约束力”的作用抑制个体攻击行为的发生,如初中生的学业成绩显著负向预测随后的攻击行为[22]、儿童青少年在学业成绩方面遭受挫折更容易激发攻击行为[23]。由此可知,相对剥夺感可能引起网络语言霸凌行为(攻击行为)发生,但学习行为的高度卷入能否充当上述“纽带约束力”抑制高职学生网络语言霸凌行为的发生,即相对剥夺感能否通过学业成就对网络语言霸凌产生影响,尚无研究证实。

为丰富大学生学业成就的研究群体和研究范围,本研究从以往研究较少涉及的高职学生群体入手,一方面以心理资本理论为依据研究相对剥夺感对学业成就的直接影响作用,另一方面以社会控制理论为依据探析相对剥夺感、学业成就与网络语言霸凌的深层关系。基于此,本研究提出假设H2:学业成就在相对剥夺感与高职学生网络语言霸凌行为间起中介作用。

-

两只公羊在独木桥两侧相遇,桥下是万丈深渊,独木桥只容许一只公羊先行,如若双方僵持,待体力不支时则全部掉入深渊摔死[24]。“谁先让?”成了化解矛盾冲突的关键,这也是公羊博弈理论关注的核心范畴。公羊博弈论提出了“当双方陷入争执或冲突时,谁先让?”的命题,而单独分析这一命题无法判断“谁先让”的合理性。若给两只公羊加上背景,如一方家境充裕、家庭幸福美满,另一方穷困潦倒、家庭支离破碎,在这样的背景下“谁先让”的答案便显而易见,即生活顺遂、幸福感强的一方礼让的可能性更大,这即是“幸福让”法则。所谓“幸福让”就是当双方面临迫不得已的冲突或竞争时,其中一方的退让并非由妥协和畏惧心理引起,而是幸福感在冲突过程中起到了调节作用,即幸福感的提高能够降低人的斗争性。幸福感作为一种心理体验,既是对生活客观条件的事实判断,又是对生活主观满足程度的价值判断,其核心和基础是人的主观感受[25-26]。幸福感影响人的行为,一方面,幸福感能够预测攻击行为的发生,如公交司机的幸福感与其攻击性驾驶行为呈负相关[27];另一方面,幸福感能够对人的社交行为进行调节,如幸福感能够调节孤独感和社交回避的关系[28]。

公羊博弈论的道理通俗易懂,但目前未有关于幸福感调节攻击行为的直接研究证实,因此,求证公羊博弈论的真实性便是本研究希冀通过实证数据验证的核心命题。人的主观感受处于波动水平,幸福感同样如此,其高低伴随日常生活状况和情感状态变化,尽管攻击行为的发生受负性情绪的影响,但其关系错综复杂,时而增强时而减弱,这种错综复杂的关系暗示其中可能有幸福感在起作用,即幸福感能够降低人的攻击性。

基于假设H1,为了探究该过程中幸福感是否能够发挥调节作用降低人的攻击性,本研究提出假设H3:幸福感在相对剥夺感和网络语言霸凌行为之间有显著调节作用。

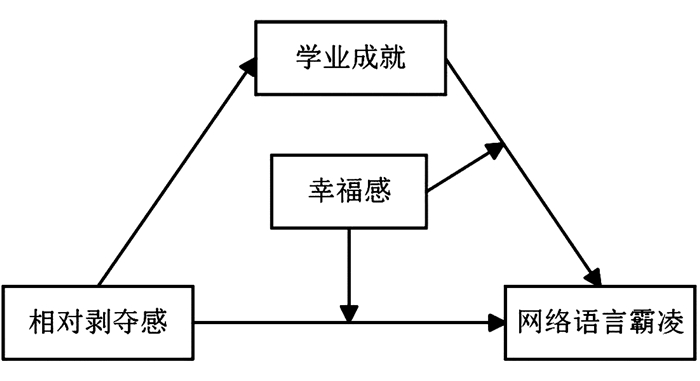

此外基于假设H2,学业成就将预测网络语言霸凌行为的发生,但由于个体差异并非人人如此,为探究其中是否同样受到了幸福感的调节,本研究提出假设H4:幸福感在学业成就和网络语言霸凌之间有显著调节作用。综上,本研究基于挫折—攻击理论、心理资本理论、社会控制理论、公羊博弈理论及相关研究,以相对剥夺感为自变量、网络语言霸凌为因变量、学业成就为中介变量、幸福感为调节变量建构了一个条件过程分析模型(如图 1),旨在探究相对剥夺感如何影响网络语言霸凌行为,以及幸福感在何时对网络语言霸凌行为的影响更显著。

一. 相对剥夺感与网络语言霸凌的关系

二. 学业成就在相对剥夺感与网络语言霸凌中的中介作用

三. 幸福感在影响网络语言霸凌路径上的调节作用

-

随机抽取东、中、西部数十所高职专科院校,通过问卷星平台向来自全国11个省份的高职专科学生发放电子问卷,最终共回收20 377份问卷,剔除无效问卷后,得到有效问卷20 233份,问卷有效率为99.3%。调查对象中,女生占多数(71.7%);父亲、母亲职业为农民的高职学生占多数(分别为76.5%和77.7%);农村籍高职学生占多数(86.4%);公办高职院校学生占多数(70.8%)。

-

采用卡兰(Mitchell J.Callan)等人于2008年编定的相对剥夺感量表(Personal Relative Deprivation Scale)。该量表由4个题项构成,采用6级计分方式(“非常不同意”=1,“非常同意”=6),其中题项2“和其他像我一样的人相比,我感到我是有特权的”和题项4“当我和别人比较我所拥有的东西时,我意识到我很富有”为反向计分[29]。分数越高表明个体体验到的相对剥夺感程度越高。经检验,问卷整体的Cronbach’s α系数为0.75,信度良好;验证性因子分析显示各项目因子载荷均大于0.60,x2/df =24.243,RMSEA=0.034,CFI=0.997,TLI=0.990,RMR=0.014,模型拟合良好。

-

改编由采廷(Bayram Cetin)等人于2011编制的网络霸凌量表(Cyber Victim And Bullying Scale)。该量表由网络语言霸凌、隐匿身份和网络伪造欺诈三个维度构成[30],选取网络语言霸凌维度进行测试,即网络语言霸凌量表(Cyber Verbal Bullying Scale)。该量表共7个题项,采用5级计分方式(“从来没有”=1,“总是”=5),得分越高表示网络语言霸凌情况越严重。经检验,问卷整体的Cronbach’s α系数为0.91,信度较高;验证性因子分析显示各项目因子载荷均大于0.68,x2/df=245.313,RMSEA=0.11,CFI=0.96,TLI=0.939,RMR=0.011,模型拟合良好。

-

采用王雁飞等人于2002年改编的学业成就量表。该量表分为学习绩效、人际促进、学习奉献和客观成绩四个维度,共19个题项,客观成绩采取5级计分方式(“低”=1,“高”=5),其余维度采取6级计分方式(“低”=1,“高”=6),分数越高表示学业成就越高[18]。经检验,问卷整体的Cronbach’s α系数为0.96,信度较高,验证性因子分析显示各项目因子载荷均大于0.67,x2/df=175.047,RMSEA=0.093,CFI=0.96,TLI=0.933,RMR=0.921,模型拟合良好。

-

采用坎贝尔(Angus Campbell)于1976年编制的幸福感指数量表(Index of Well-Being),共9个题项,每个题项有7个等级,其中总体情感指数权重为1,生活满意度指数权重为1.1,总分范围在2.1(最不幸福)和14.7(最幸福)之间[31]。经检验,问卷整体的Cronbach’s α系数为0.97,信度较高;验证性因子分析显示各项目因子载荷均大于0.84,x2/df=348.587,RMSEA=0.131,CFI=0.957,TLI=0.943,RMR=0.051,模型拟合良好。

-

运用SPSS 26.0、AMOS 26.0,以及海耶斯(Hayes)于2013年编制的SPSS宏程序PROCESS对数据进行处理和分析。

一. 研究对象

二. 研究工具

1. 相对剥夺感量表

2. 网络语言霸凌量表

3. 学业成就量表

4. 幸福感指数量表

三. 程序及数据处理

-

本研究通过匿名调查、部分题项反向计分的方式对共同方法偏差进行了一定的控制,同时采用Harman单因子分析法进行共同方法偏差检验。结果表明,未旋转时生成7个因子,解释了75.43%的变异,第一个公因子的方差解释率为38.39%,小于40%,因此本研究数据不存在严重的共同方法偏差[32]。

各变量的相关矩阵见表 1。相对剥夺感与网络语言霸凌呈显著正相关,与学业成就、幸福感呈显著负相关;学业成就与网络语言霸凌呈显著负相关,与幸福感呈显著正相关;幸福感与网络语言霸凌行为呈显著负相关。另外,通过测量发现,高职学生整体呈现高相对剥夺感、低网络语言霸凌、高学业成就、高幸福感状态。

-

采用单因素方差分析法检验高职学生的背景变量在相对剥夺感、学业成就、网络语言霸凌、幸福感上有无显著性差异,结果见表 2。

首先,性别在四个变量上均有显著差异(p<0.001),男生的各项水平均高于女生。其次,公办与民办高职院校学生在相对剥夺感、网络语言霸凌、幸福感上均存在显著差异(p<0.001),表现为民办高职院校学生相对剥夺感水平与网络语言霸凌水平更高、幸福感更低。最后,在家庭背景方面,户口性质在相对剥夺感、网络语言霸凌、学业成就上存在显著差异(分别为p<0.05、p<0.01、p<0.01),表现为农村户籍学生相对剥夺感更高、城镇学生的网络语言霸凌与学业成就水平更高。独生与否在网络语言霸凌与幸福感上存在显著差异(分别为p<0.001、p<0.05),表现为独生子女的网络语言霸凌水平更高、幸福感更低。父母职业在其子女网络语言霸凌、学业成就、幸福感水平上均存在显著差异(p<0.001)。通过LSD方法多重比较发现,父亲或母亲为农民时,其子女网络语言霸凌水平最低;父亲或母亲为机关事业单位职员时,其子女网络语言霸凌与幸福感水平最高。

-

首先,采用海耶斯于2013年编制的SPSS宏程序PROCESS中的Model 4(简单的中介模型)进行检验。根据单因素方差分析结果,在控制性别、院校性质、户口性质、独生与否和父母职业的情况下检验学业成就在相对剥夺感和网络语言霸凌关系中的中介效应。

结果(见表 3)表明,自变量相对剥夺感对因变量网络语言霸凌的直接预测作用显著(B=0.177,t=45.947,p<0.001),且放入中介变量学业成就后相对剥夺感对网络语言霸凌的间接预测作用依然显著(B=0.169,t=44.013,p<0.001)。同时,相对剥夺感对学业成就的负向预测作用显著(B=-0.074,t=-15.048,p<0.001),学业成就对网络语言霸凌的负向预测作用也显著(B=-0.111,t=-20.381,p<0.001)。

此外,采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法对原样本构造5 000个有放回的随机抽样样本进行参数估计。结果表明(见表 4),相对剥夺感对网络语言霸凌行为影响的直接效应,以及学业成就在二者之间的中介效应的Bootstrap 95%置信区间的上、下限均不包含0,表明相对剥夺感不仅能够直接预测网络语言霸凌行为,而且能够通过学业成就的中介作用预测网络语言霸凌行为。该直接效应(0.169)和中介效应(0.008)分别占总效应(0.177)的95.5%、4.5%。

-

为了分析结果是否与假设一致,采用SPSS宏程序PROCESS中的Model 59(有调节的中介模型),在控制背景变量的情况下进行幸福感调节效应检验。

结果(见表 5)表明,首先,相对剥夺感与幸福感的乘积项对网络语言霸凌的预测作用均显著(B=-0.008,t=-3.087,p<0.01),且学业成就与幸福感的乘积对网络语言霸凌的预测作用显著(B=0.015,t=4.447,p<0.001),即幸福感能够调节网络语言霸凌的发生路径,这与假设H3、H4一致。

此外,本研究还发现相对剥夺感与幸福感的乘积项对学业成就的预测作用同样显著(B=0.006,t=2.206,p<0.05),该结果说明幸福感能够调节相对剥夺感对学业成就的预测作用,这是前期预想所未涉及的新发现(如图 2)。

同时,在幸福感的三个水平上,相对剥夺感与网络语言霸凌关系的直接效应呈下降趋势(见表 6),即随着幸福感的提升,相对剥夺感直接预测网络语言霸凌的关系减弱。

同时,本研究还采用Johnson-Neyman法(简称JN法)具体分析了各路径的调节效应是如何随着调节变量取值的改变而变化的。JN图中,直线的斜率代表在调节变量的影响下自变量对因变量的效应值;弯曲的虚线代表回归分析的95%置信区间,当95%置信区间包含0时,即虚线与X轴有交点时,调节效应不显著,否则调节效应显著。

如图 3所示,双曲线在幸福感的整个阈值[2.1,14.7]与X轴均无交点,即95%置信区间均不包含0,因此幸福感在其整个阈值内对该模型的直接效应路径(相对剥夺感→网络语言霸凌)上调节效应显著,假设H3得到支持,即相对剥夺感对网络语言霸凌行为的正向影响力随幸福感的增加而减弱。同理,如图 4所示,幸福感在其整个阈值[2.1,14.7]对该模型中介效应的后半段(学业成就→网络语言霸凌)上调节效应显著,假设H4得到支持,即随着幸福感的提高,学业成就对网络语言霸凌的负向影响力增强。此外,如图 5所示,在本研究得出的新发现(幸福感能够调节相对剥夺感对学业成就的预测作用)上,幸福感在其整个阈值[2.1,14.7]对该模型中介效应的前半段(相对剥夺感→学业成就)上的调节效应同样显著,即随着幸福感的提高,相对剥夺感对学业成就的负向影响力增强。

一. 共同方法偏差检验和变量的描述性统计与相关性

二. 单因素方差分析

三. 学业成就在相对剥夺感影响网络语言霸凌中的中介作用检验

四. 相对剥夺感与网络语言霸凌的关系:有调节的中介模型检验

-

本研究发现,农村籍高职学生群体有两个特征。其一,农村籍高职学生占比较大。由样本可知,无论是农村户籍学生占比接近90%,还是父亲或母亲为农民的学生占比接近80%,这些数据都表明高职学生多半为农村出身。其二,农村籍学生的相对剥夺感更高、网络语言霸凌与学业成就水平更低。一是与城镇籍学生相比,农村籍学生的相对剥夺感水平更高。这与高期待未得到满足有关,初入大学的农村学子认为其大学生活将是光鲜亮丽的,但现实状况并非如此,由于农村与城市生活习惯、思想观念的不同,外加经济约束,大部分农村籍学生往往手足无措。这时农村籍学生的参照群体是过去的自己,当已有的高期待与当下的低满足形成鲜明的反差时,就产生了相对剥夺感。二是与城镇籍学生相比,农村籍学生的学业成就更低。这与教育资本的享有有关,在以往教育资本享有上,城镇籍学生在基础教育阶段的受教育氛围较农村籍学生更好,这为其现有的学业成就打下了一定基础;在现有教育资本享有上,城镇籍学生依托城镇化进程发展,在教育资源享有上较农村籍学生而言更丰富,这将在一定程度上促进其学业成就的获得。三是与城镇籍学生相比,农村籍学生的网络语言霸凌水平更低,且当父亲或母亲为农民时其网络语言霸凌水平最低。这可能由两方面导致,一方面与农村籍学生的上网习惯有关,与城镇籍学生相比,农村籍学生上网时长、便捷程度更容易受限;另一方面与心理韧性的强弱程度有关,由于生活环境的不同,农村籍学生生活中面临的不利因素较多,如贫穷、家庭暴力、自然灾害等,这在一定程度上增强了农村籍学生的心理韧性,城镇籍学生则较少面临上述打击。这意味着当二者同时处境不佳时,心理韧性能力更弱的城镇籍学生更容易发生非理性化宣泄行为。

-

研究发现,不同办学性质院校的高职学生在相对剥夺感、幸福感与网络语言霸凌上存在显著差异。第一,民办高职院校学生的相对剥夺感更高。这与不平等感的产生有关,由于办学主体的差异,我国的公办高职院校在生源质量与师资享有上明显优于民办高职院校。民办高职院校学生认为,公办高职院校往往师资好、学费低、学习氛围佳,这就容易导致民办高职院校学生产生不平等感,而强烈的不平等感是产生相对剥夺感的导火索。第二,民办高职院校学生的幸福感水平更低。本研究幸福感的测量包括总体情感指数和生活满意度两个维度,造成民办高职院校学生低幸福感水平的原因可能与其较低的生活满意度有关。教育部的阳光高考信息平台以学生对本校环境、生活条件、教学设施等综合情况的感受为主要内容,对学生的院校满意度进行测评,相关机构统计得出2021年全国高职高专院校满意度分地区排行榜TOP10,该榜单显示学生生活满意度得分最低且民办高职院校鲜有上榜[33]。这反映出民办高职院校存在整体认同感低、学生生活满意度低的问题。第三,民办高职院校学生的网络语言霸凌水平更高。这可能与生源质量有关。尽管近两年高等职业教育一直处于扩招的状态,但公办高职院校凭借其众多优势在生源准入方面仍保持高分数、高要求的标准,民办高职院校在这场“生源抢夺战”中常占下风,这就造成与公办高职院校相比,民办高职院校生源质量更差。再加上社会人员等非传统生源的涌入,民办高职院校学生普遍存在自觉性低、学业参与度不够、上网时间较长的现象。以上种种和高相对剥夺感、低幸福感等不佳心理状态均能够诱发网络语言霸凌行为的发生。

-

研究发现,高职学生的相对剥夺感与网络语言霸凌行为的关系中,相对剥夺感不仅可以直接预测网络语言霸凌行为,还可以通过学业成就间接预测,但相比之下,相对剥夺感对网络语言霸凌行为的直接影响作用更强。针对直接作用,即相对剥夺感直接正向预测网络语言霸凌行为,印证了挫折—攻击理论,即当个体陷入挫折状态后,个体产生的消极情绪相对剥夺感将导致个体心理状态负性转化,进而产生网络语言霸凌这一攻击行为。我国高职学生群体常常深陷挫折状态。一方面,随着我国高等教育的普及、学历焦虑的加剧,学历歧视深入人心,在“学历至上”的社会背景下高职学生求职问题十分严峻。另一方面,高职学生长期暴露于学历污名之下,研究显示高职学生在能力、热情和道德上的评价都显著低于本科生[34]。面临上述,高职学生往往找不到扭转困境的方法,再加上专科层次教育是我国现代职业教育体系的主体,高职专科与本科之间存在升学路径狭隘、衔接不畅等问题,致使高职学生深陷“学历低、升学难”的挫折状态已久,因而高职学生群体更易产生相对剥夺感,从而发生网络语言霸凌行为。针对学业成就的中介作用,即相对剥夺感通过学业成就间接预测网络语言霸凌行为,该结果可能与心理资本拥有与个人和学校联系的紧密程度有关。这较好地验证了社会控制理论和心理资本理论,即当相对剥夺感能够很大程度预测网络语言霸凌行为时,学业成就仍能够发挥“纽带约束力”作用,在一定程度上将高职学生拉离越轨深渊。然而,高职学生往往缺乏学业成就的约束,该群体常被描摹成“学无出路”的社会形象,在求职问题上屡屡受挫,以至于长期暴露于各种挫折状态,这就使得逃课、辍学等与学校联系薄弱行为的大爆发。当学校不能发挥“纽带约束力”的作用时,高职学生群体网络语言霸凌这一越轨行为的发生概率将大大增加。

-

研究发现,高幸福感确实能够弱化高职学生网络语言霸凌行为的发生,该结论不仅回应了本研究题目的设问,同时也印证了公羊博弈论的真实性。此外,幸福感还能够强化高职学生的学业成就,这与假设不一致。针对高幸福感能够弱化网络语言霸凌行为而言,一方面,幸福感能够调节本研究的直接效应(相对剥夺感→网络语言霸凌),即个体幸福感水平越高,其相对剥夺感对网络语言霸凌的正向预测程度越小;另一方面,幸福感能够调节本研究中介效应的后半段(学业成就→网络语言霸凌),即个体幸福感水平越高,其学业成就对网络语言霸凌的负向预测程度越大。该研究结果印证了公羊博弈理论,即幸福感能够降低人的攻击性,这在一定程度上与幸福感导致的人格平衡功能有关。动力平衡理论认为,人格特点具有的平衡功能会使主观幸福感回返到平衡水平[35],从而使人不受负性生活事件的影响。高幸福感个体拥有健全的人格功能,这意味着即使高职学生群体常暴露于求职不利的挫折状态和学业不佳的低成就感水平,其协调的人格总体仍能够平衡掉相对剥夺感引起的负性情绪,抑制个体网络语言霸凌行为的发生。

针对高幸福感强化学业成就而言,研究结果显示,幸福感调节中介效应的前半段(相对剥夺感→学业成就),即高职学生幸福感水平越高,其相对剥夺感对学业成就的负向预测强度越小,这是已有假设尚未涉及之处。该结果可能与幸福感导致的高确定性和归因方式有关。所谓高确定性,乃是自我的确定性和自我与世界之间关系的确定性,高幸福感将导致高确定性[36],而高确定性个体能够成功归因且产生积极的学习情绪。但我国高等职业教育的基本定位问题一直是高职发展的难点和痛点[37],高等职业教育的“定位难”将导致高等职业院校的“办学定位难”,高等职业教育发展的诸多不确定性一定程度影响到高职学生的幸福感水平,导致高职学生学业价值选择的茫然和学业情绪的混乱,从而影响其学业成就。

-

首先,破除职业教育偏见。社会各界对职业教育及其培养出来的学生往往并不看好,对学生的偏见主要集中在学历和品行两方面。就学历歧视而言,随着2022年新版《中华人民共和国职业教育法》的发布,显性学历歧视被明文阻止,隐性学历歧视仍层出不穷。要铲除隐性学历歧视,就是要扭转用人单位及社会的“职业学生劣等论”。因此,相关部门与各职业院校应做好舆情处理工作,对污名宣传予以矫正。此外,各大媒体应丰富对职业教育的宣传种类、优化宣传内容,如充分利用短视频宣传平台、精制系列纪录片,以加强对职业教育的正面宣传。就品行偏见而言,由于部分不良媒体对高职学生群体的刻意抹黑,导致社会对高职学生不良刻板印象已逐渐固化。但本研究显示,高职学生网络语言霸凌水平接近1(最低值),这意味着高职学生群体并非不堪,因此本研究能在一定程度上剔除社会各界对高职学生群体的道德品行歧视。其次,健全职业教育升学体系。高职学生在学历提升上常面临通道窄化固化、低平台化的问题,这意味着高职学生不仅缺少畅通灵活的升学通道,也鲜能进入高层次发展平台。为扭转上述情况,一方面应保证“专升本”升学方式灵活化,在适度增加录取人数的同时为有意向升学的学生制定个性化培养目标,以达到不同类型教育的目的。另一方面应加快职业教育本科层次建设,为高职学生提供更多更高级的发展平台。不仅要巩固已有职业本科院校的建设基础,如强化人才培养目标的特色性、完善课程体系建设,还要灵活增设职业本科试点,在高职院校整体升为职业本科院校的基础上,鼓励部分高职院校和普通本科院校的特色专业加入职业本科建设中来。

-

社会支持对高职学生尤为重要,其不仅为心理建设的重要壁垒,也是未来发展的重要依托。同时,高程度的社会支持也能预防高职学生越轨行为的发生,而社会支持网络的搭建应为多方协力的结果。其一,校社合力提高高职学生群体生活保障。传统经济学认为财富的增加是提升人幸福程度的最有力手段[26],但增加高职学生的“财富”应为校社合力的结果。因此,高职院校应健全高职学生资助系统,如推动受资助对象认定标准灵活化、评价机制健全化、管理系统信息化,助力精准资助工作开展。此外,高职院校还应重点建设发展型助学体系,重视受助学生的职业规划与心理发展,充分发挥发展型助学的价值引领作用,重视受助学生的发展型需求。同时,社会各界还应加大对高职学生群体的资助力度,如设立种类丰富的奖助学金激发其学习和服务社会的动力。其二,重点关注农村高职学生群体。布尔迪厄(Pierre Bourdieu)把资本划分为三种类型:经济资本、文化资本和社会资本[38]。针对农村籍学生而言,原生家庭给予的经济资本与文化资本相对偏低是导致其相对剥夺感较高的因素之一。尽管并不能补足农村籍学生家庭资本享有的缺陷,但仍能够在其社会资本的增加上下功夫,内外双管齐下加大对农村籍高职学生的呵护力度。对内,加固学生内生型社会网络,高职教师应给予农村籍学生更多关怀以增强农村籍学生社会网络密度,院校应鼓励农村籍学生参与课外活动结交新友以扩大农村籍学生社会网络面积;对外,打造农村籍学生外延型社会网络,为农村籍学生的就业发展提供特殊通道,提高农村籍学生的就业竞争力,出台相关政策鼓励农村籍学生参与农村创新创业实践。

-

尽管研究显示,办学性质的差异在一定程度上影响学生的心理状态和不良行为发展,但并不意味办学主体能够直接决定院校的办学质量。因此,无论是民办高职院校还是公办高职院校,都应从自身找问题、抓发展、促进步。一方面,高职院校应立足自身厘清治理的多重逻辑与发展的关键问题。在校园基础建设方面,通过广建图书馆、精建学生学习生活校舍、建设个性化学生活动场地满足学生高质量的生活学习要求。在办学理念方面,应建立灵活的管理模式和以人为本的管理理念,在保障学生各项权利的基础上搭建“学生建言献策平台”促进双方沟通。同时,高职院校应根据地区经济发展需要和办学实际,合理开设专业、设置特色课程,提高教学实训资源使用效率。在生源准入与规划方面,高职院校应构建传统与非传统生源合作学习主体。非传统生源的涌入并不表示生源质量将直接变低,传统生源可塑性更强、活力更充沛、思维更灵活,非传统生源往往阅历更广、目标更明确、动机强,因此二者在一定程度上能够优势互补,高职院校可以以此为着眼点促进二者合作学习。另一方面,高职院校还应规范学生网络使用情况。高职院校应健全网络语言霸凌的相关规定,对破坏者予以严处。此外,也可联合教师及学生建立相关巡查监督队伍,使用大数据等相关技术,通过统计分析精准把控高职学生网络使用状况,对网络的错误使用行为及时干预。加强学生的自我保护意识是根本,因此高职院校应引导学生正确使用网络,如通过开设相关讲座提升学生对信息的甄别能力,增强其隐私保护意识。

-

研究显示,高职学生的负性情绪相对剥夺感水平偏高且家庭背景导致学生之间心理状况存在差异,为消解该情况对学生发展的阻碍,可从两方面着手。其一,高校应从实际出发探寻适合当下背景的高职学生心理健康教育路径。一方面,政校“双主角”构建多维一体心理育人模式。政府为主角帮助高职院校的心理健康教育发展走入正轨,如加大对职业教育体系中心理健康教育的经费支持、引入先进的教育测量工具、完善设备设施、吸纳整合高质量的教师团队等;学校为主角养成学生健康自信发展的整体氛围,如优化院校的校园文化质量、引导学生形成正确的价值观、提升学生的自我认同感等。另一方面,课上课下“双渠道”有针对性地优化学生心理健康状况。课堂教学是提升心理健康质量的主渠道,因此高职院校应注重提升思政课程的心理育人价值,创设实效性挫折教育课程,以实现心理健康教育课程的更新迭代;课下沟通是提升心理健康质量的次渠道,因此高职院校应提升心理健康测评的频率、完善多主体评价体系、搭建一对一师生线上心理沟通平台,以实现心理健康教育的高效个性化服务。其二,从高到低稳定高职学生学业情绪。本研究发现高幸福感导致的稳定学业情绪将强化学生的学业成就,因此高职学生的心理健康教育不仅应涉及日常生活,还应涉及学习活动。从高层次而言,职业教育的发展应坚守培养技术技能人才的理念,完善多元主体办学机制,推动产教融合深度发展;从低层次而言,职业院校应在发展中彰显职业教育类型特色,在管理中形成特色考试评价体系,在专业设置上优化结构布局。

下载:

下载: