全文HTML

-

公平正义是中国特色社会主义的内在要求,是社会主义核心价值观的重要内容。党的二十大报告指出,要“坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点,着力维护和促进社会公平正义”[1]。社区是社会治理的基本单元和民生保障的重要载体,基层治理是国家治理的基石。推进正义社区建设,对于维护社会公平正义、实现和谐社会有重要的现实意义。要推进正义社区建设,可以从塑造社区文化入手,创新社区正义文化建设,在良好的社区文化环境下树立和培育社区居民的正义观。那么,什么是社区居民正义观?社区居民正义观涉及哪些内容?影响社区居民正义观形成和发展的因素有哪些?学界已进行过一些相关研究。

从正义观的内涵来看,黄希庭认为社区正义观是指“社区内大多数人认可并将其作为处理涉及正义问题的基本准则或信念,以及与之相应的正义感、正义行为,它构成社区关于正义问题的社会心理特质或心理氛围”[2]106。社区正义观有传统性与朴素性、直觉性与功利性、盲从性与绝对性、权利性与义务性等特性[2]107-109;往往是通过各种权益不均的冲突及其解决过程表现出来的,包括善恶观、贫富观和公平观等[2]110。吴胜涛等认为正义观是一种“好有好报、恶有恶报”的信念,它促使个体去贬低“应得”的受害者和“应得”的过错者[3]。

从正义观的结构来看,有研究指出,当代青年正义观的结构涉及正义认知、正义情感和正义行为三个方面,其中正义认知是指“对正义理论、原则和规范的理解和把握”;正义情感是指“基于一定的正义认识和正义理想,对社会现实中的道德关系和人们的行为方式产生敬仰、喜爱或鄙视、憎恶的心理体验”;正义行为是正义认知和正义情感的最终体现[4]。

从正义观的影响因素来看,社会层面包括社会制度、经济发展、社会管理、文化传统,个人层面包括道德、素质、经济水平、社会风俗、家庭、学校、社区及其他个人因素[5]。杜平指出在社会转型对民众正义观念变迁的影响上,城市化、市场化程度、收入水平、受教育程度等因素对民众正义观念从传统到现代的变迁产生影响[6]。

从正义观的现状来看,范晓光等调查发现城镇居民的社会公平感总体偏低,阶层地位越低的居民的社会公平感越低;居民尤其对公权力的公平正义以及与自身利益密不可分的收入分配表达出较强烈的不公平感。从社会阶层看,社会中下阶层成员对教育、收入、就业等方面的相对剥夺感更强,这在一定程度上反映了市场化进程中人们的社会心态[7]。廖运生调查了大、中学生正义观的现状,发现部分大、中学生对正义、正义感缺乏应有的基本认识;正义情感的激发受到抑制;在行为选择中正当原则的要求被忽视;正义评价的方法和内容较少理性化[5]。王森林指出当代青年的正义观存在正义认知模糊、正义情感淡漠和正义行为缺失等问题,其形成受到多元社会思潮、社会道德氛围消解和正义观教育相对缺失的影响[4]。

通过文献梳理发现,目前围绕正义观的研究已经取得一定进展,并初步揭示了正义观的内涵、结构与影响因素。然而,对于社区居民这一群体的正义观研究鲜见于文献。社区居民正义观脱胎于正义观的研究,这一群体的正义观是对社区内大多数人正义观的综合考量。

社区居民生活在一个具体的、历史的、现实的社会环境之中,与日常生活产生千丝万缕的联系[8]。如何生活化地、契合实际地探索社区居民正义观的结构与影响因素呢?就原则而言,本研究认为应当坚持守正创新与实事求是相结合的原则。其中,坚持守正创新就是要充分考虑社区居民的正义观深受中华优秀文化的影响。以中华文化中“义以为上”的信念为例,在日常生活中社区居民认为应当把道义放在第一位,生死利害的取舍,是非善恶的判别,都要以道义为准绳。并且,“义以为上”还要求人们为人要讲气节[9]。例如,孔子说:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”孟子说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”同时,对社区居民正义观的研究还应该坚持实事求是的原则,从中国社区实际出发探讨社区居民正义观的结构与影响因素,不盲目套用西方正义观的概念、理论和方法,努力建构适用于我国社区居民的正义观理论。就具体方法而言,本研究认为对社区居民正义观结构和影响因素的探索应采用质的研究方法,质的研究能够让研究者走出书斋,以开放的、生动的、鲜活的姿态去发现现实生活中的居民正义观问题,实事求是地提出问题、解决问题,针对具体问题进行具体分析。这有助于全面、深刻地了解社区居民的正义观。

总之,应当坚持守正创新和实事求是相结合的原则,深入社区,用质的研究方法来深入探讨社区居民正义观的结构与影响因素,为塑造社区居民正义观,推进正义社区建设提供借鉴。

-

遵循质性研究目的性抽样原则,尽可能抽取能够为本研究提供最大信息量的研究对象,具体而言采取了方便抽样和滚雪球抽样的方法。基于地域性社区的定义,即“聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体”[2]6,选取不同地域、不同类型社区中对正义话题有一定兴趣且善于沟通交流的居民作为访谈对象。在研究之初不拟定受访者人数,以理论饱和为准则,当从访谈对象处所获取的信息已发展不出新的主题或理解,所有相关概念类属的属性及其之间的关系都已不能揭示新属性,也不能获得对正义观理论更深入的理解,便达到了理论饱和,从而结束访谈[10, 11]。研究共抽取24名访谈对象,其中男性13人,女性11人,主要来自陕西、重庆两地,年龄从18岁到74岁(20岁及以下4人;21~29岁10人;30~50岁4人;60岁以上6人);职业类别涵盖公安干警、社区物业管理人员、社区网格员、社区志愿者、社区心理服务人员、学校社区居民等;社区类型涵盖学校社区(8人)、城市社区(13人)、农村社区(3人)。

-

在访谈之前,通过广泛查阅相关文献,对正义观形成较深刻的理解,结合价值观理论设计出既开放包容又具有一定针对性的访谈提纲,包括:在您看来,什么是正义?身边有没有人具有您所说的这些特点和行为表现?您认为一个正义的人具有哪些品质、表现或特点?在您看来,哪些行为是正义的?哪些行为是不正义的?您是基于什么作出正义与不正义的判断的?您做过(听说过或者看到过)什么正义的事情吗?你(他/她)为何要这样做?

在访谈之初,致力于消除受访者的顾虑,营造轻松愉快的交流氛围。通过展现好奇、尊重和真诚的态度,明确自身学习者的身份,与受访者建立起基于信任的桥梁。让受访者感受到此次访谈的价值与意义,激发其参与的热情与投入度。在访谈中,鼓励受访者自由表达,同时巧妙引导访谈方向。访谈者需灵活引出话题,全神贯注地倾听受访者的叙述。在保持访谈主题聚焦的同时,给予受访者充分的空间,让其自由阐述与正义相关的见解、经历及感受,从而广泛收集第一手资料。

在深入交流中,通过提问与追问,深化访谈内容。在受访者陈述的基础上,针对其中富有启发性但尚未明确的信息点进行深入挖掘。例如,在遇到受访者一些含糊不清的表述时,尽可能请受访者以举例子的形式表达他的观点。访谈者需保持批判性思维,既质疑受访者的表述是否全面准确,又反思自身预设的合理性,以此推动访谈向更深层次发展,揭示行为背后的深层意义与动机。在访谈快要结束时,进行回顾性提问,确保信息完整无遗漏,也是为受访者提供机会,让其对之前的陈述进行补充或自我总结。此阶段往往能收获意外的闪光观点,甚至可能共同构建出具有共识性的受访者理论[10]。

-

征得受访者同意,访谈全程录音。访谈结束后24小时内将访谈录音转化为逐字稿,受访者的非言语行为(如叹气、哭、笑、沉默、语气中所表现的迟疑等)以括号的形式记入文本。使用Nvivo 11质性分析软件对资料进行主题分析,主题分析是对研究内容相关的重要信息的抽象概括,具体包括下列步骤:首先,反复阅读熟悉原始材料,对每一个受访者设置相应的编号(如S1、S2……S24)。其次,将访谈资料导入Nvivo 11,认真阅读、斟酌和分析导入的资料,以正义观为研究核心,归纳反复出现的意义单元来确定参考点。再次,对确定的意义单元不断提问“这是什么”“它与研究主题有什么关系”,对相似的内容以同样的名字命名,分门别类确定初级主题。研究者在这一过程中保持开放的态度,为后期分析留下空间,以便形成最适合的归纳概念。该过程需考虑如何与已有心理学的概念建立链接。提炼出来的初级主题的特点是简短的、即时的、基于文本的,整个分析过程中这些初级主题会被反复修改以提高与更高级主题的契合度[10]。从次,运用Nvivo 11围绕核心问题对初级主题进行归纳、整合、聚集,将意义相近或相似的部分进行合并,归纳出次级主题,它是对初级主题更高一层级的概括[12]。最后,对概括出的次级主题进行类属比较、关系联结和分析总结,抽象提炼出更高一层级的主题,即核心主题,高度概括统筹原始文本资料。循环反复推敲考虑原始文本资料和下级主题,最终确定出相应的核心主题[13]。在实际分析中,这些步骤循环反复进行,直至产生与原始访谈文本和实际生活相契合的结果。

一. 研究取样

二. 资料搜集

三. 资料转录与分析

-

首先,关于社区居民正义观的结构共涉及593个参考点,在此基础上抽取出28个相对独立的初级主题。其次,围绕社区居民正义观,通过比较将28个初级主题萃取为10个更为精炼的次级主题。最后,通过对案例的比较分析,社区居民正义观结构共构建出正义目的、正义途径和正义评价3个核心主题(见表 1)。

-

在对访谈资料进行多次检视过程中发现,有若干重要的因素影响社区居民正义观的形成。首先,按照上述方法共抽象出14个相对独立的初级主题,涉及207个参考点。然后,通过比较将14个初级主题归类萃取为5个更为精炼的次级主题。最后,影响社区居民正义观形成的因素共构建了内部因素和外部环境因素2个核心主题(见表 2)。

-

在对访谈资料不断比较、提炼的基础上,将社区居民正义观界定为:社区居民所持有的关于正义目的、正义途径和正义评价的认知的总和。其主要表现在三个方面:首先,要回答为什么伸张正义的问题,即正义目的;其次,要回答怎样才能实现正义这样一个问题,即正义途径;最后,还要回答怎样才是正义的,亦即正义评价。正义目的、正义途径和正义评价相互联系,构成社区居民正义观。

-

正义目的是指社区居民对于正义实现过程中所确立的行为指向,包含修己安身、惩恶扬善、惠民爱人三个方面。在社区生活中,人们有不同的思想认识水平,对于正义目的的追求并不相同。一般来说,社区居民正义目的确定的层次越高,对正义追求的责任感就越强烈,为实现正义目的所获得的驱动力就越大,为实现正义目的而克服困难的意志也就越坚定,最终实现正义目的的程度就越高。

修己安身是社区居民第一层次的正义目的。修己是指提高自我修养,完善自己的品德和能力;安身是指在社会中找到自己的位置,实现人生的价值和意义。例如,有社区居民(S4)对此认为:“做一个好人呢,其实这也算是一个正义,那么怎样才能够做一个让自己满意的好人呢,那肯定要体现在生活、学习和工作的各个方面,那么这些各个方面其实也是对自己这个人的认同,这个人的一个社会价值的认同,然后自己的一个人生观、世界观的认同。”

惩恶扬善是社区居民第二层次的正义目的。惩恶是指惩罚恶行,如惩罚欺负老弱病残孕等弱势群体、侮辱他人、破坏社会秩序等行为。例如,有社区居民(S13)谈道:“他可能是有当过保安,有受过一些训练,所以他就直接一个反手啊怎么样,然后就当场制服了其中一个大汉,然后其他人就突然就是感觉酒醒了,所以他们就连忙道歉,然后就离开了那个地方。”同时,社区居民也会在社区生活中施行善举,如帮助老人或小孩、帮助小动物、无偿献血等。有一位受访者(S6)就谈道:“就是有一个小孩应该是把糖啊什么的呛到气管里了,她看那小孩脸色都有点不对,然后她就赶紧过去把车停了,就直接给他来了一套海姆立克,把那个糖给弄出来了。”

惠民爱人是社区居民最高层次的正义目的。惠民就是惠及人民的事情,维护大多数人的利益。例如,有社区居民(S19)谈道:“那么,为什么我们法律不会规定那么细?就是它会规定一个范围,就是考虑我们整个社会群体各个方面不同的部分,就像我们为什么有取保候审,我们有监外执行,那这就是考虑一个不同群体。”爱人,以仁爱之心对待身边的人和物。例如,有社区居民(S13)谈道:“我感觉正义的话就是那段视频里我好像看到有一个穿黑衣服的小姑娘,她直接拿起凳子往那个人头上砸过去,虽然我知道这可能是那个女受害者的朋友,但是她面对这些不怀好意的彪汉们,她敢于站出来为自己的朋友两肋插刀,感觉她这种行为是非常正义的。”

-

正义途径是人们为达到正义目的而采取的途径和方法,它是正义观的实际表现。正义途径包括三个次级主题:持正重义、利群济弱和奉公爱国。

持正重义是指社区居民在日常的为人处世中,做到以“义”为标准,一身正气,坚持公道正派的作风,勇于承担自身的责任。例如,有社区居民(S6)谈道:“自己本身身上也有很多责任嘛,比如说我还有我父母的养老啊,毕竟还有十多年,二十年吧,我父母也要开始养老了,然后我可能还有家庭,保持自己身上的责任是第一要务要去完成的,然后再去追求道德,再去追求自己的道德实现。”

利群济弱是指社区居民在处理社会整体利益与个人利益关系上,以社会整体利益为本位,个人利益服从社会整体利益,对社会弱势群体给予关心和帮助。例如,有社区居民(S13)谈道:“这些志愿者,我觉得他们也都是很正义的,他们就是敢于在这种比较糟糕的环境下,然后还愿意挺身而出,所以他们也是很正义的。”还有社区居民(S2)谈道:“你从事的警察,那你在歹徒要伤害我们人民群众的时候,那你就要代表警察这种,就是去伸张正义,把这个歹徒绳之以法。然后就像法院的审判,那你当一名法官,法官就是去维护整个社会公平正义,那你就是要去承担这个责任,这是属于你的义务。我觉得是这样。”

奉公爱国是指社区居民对社会和国家高度的责任意识,维护和发展社会公共利益、集体利益,把自己的前途、利益、命运同祖国的前途、利益、命运联系在一起。例如,有社区居民(S4)谈道:“现在这些被砍了,砍了九棵大树,他还全部把它拍成抖音,然后还有人威胁他,对他说你娃儿这些小,你不要去搞这些,可能就动了别人的利益了嘛。我就跟他讲你们不要去搞这些,然后他说,如果我不较真,其他人也不较真的话,这个事情就完了。其实,这个行道树对我家有没有私人利益?恐怕没有多少私人利益。但是,损不损害公共利益啊?肯定损坏啊。”

-

正义评价是社区居民对是否正义以及正义的实现程度作出的判断,它反映了人们主观的正义取向。正义评价包括四个次级主题:个人评价、社会评价、法律道德标准和公序良俗原则。

个人评价是指居民个体对身边所发生的事情能作出善恶判断,有是非观念,以及在实践中感受到正义。例如,有受访者(S3)谈道:“比如像那个唐山(打人事件),他们就是不应该去打人,这个事情他们就是应该被那个刑法机构拘留,然后好好地惩罚他们。”

社会评价是指通过制度和政策等途径维护社会公正,社会成员享受切实的生活保障、安全保障和幸福生活。例如,有受访者(S15)谈道:“就是我们国家这几年也在极力引导,为啥我们现在设立那个国家勋章,还有‘时代楷模’,然后还有像我们在教师领域的黄大年式教育团队,每年的感动中国人物,等等。这些都是在全社会营造一种好的氛围,就是让这些能够引导我们正确的价值观的人成为我们的一个追星的一个现象。”

法律道德标准是指评判正义与否的标准,包括法律底线、社会公德、职业道德、家庭美德、政治品德。例如,有受访者(S13)谈道:“就是一些优质的补习班在招学生的时候,会选择那些有钱有势有地位的家长的孩子,淘汰一些家庭相对不是很好的人的孩子,他们这些补习班也是违背了那个公平的理念。”

公序良俗原则是指尊重公共秩序和善良风俗的原则。例如,受访者(S12)谈道:“因为我现在是搞物业工作的,小区里头这些,那个遛狗儿不拴狗绳,那狗儿在小区里面随意大小便,我觉得这些都是一些不正义的行为,但是它没上升到法律阶段,它可能某些方面叫作违背一些公序良俗或者一些社会这个公共的道德标准,它最多就是受人谴责的东西,它还没有达到,达到法律可以制裁的这些行为。”

正义目的、正义途径和正义评价相互联系、相互影响,共同构成社区居民正义观。首先,正义目的是社区居民思考、确定并追求的对其正义行动具有重要意义的目标。它涉及“人的正义行动是为了什么”的问题,是个体执行正义行为的动因,是社区居民正义观的核心。正义目的决定着社区居民正义观的性质和方向,指导着社区居民正义行为方式的选择,推动着社区居民的正义道路和正义实践的进程。其次,正义途径是社区居民为达到正义目的而采取的途径和方法。它涉及“如何正义”的问题,是正义目的的实际表现。正义途径是实现正义观的保证,它直接关系到选择什么样的正义道路和方式。为了实现正义目的,个体需要对多种途径加以比较分析,选择最佳途径。最后,正义评价是个体根据一定的正义标准对客观事物是否正义以及正义程度作出的判断。它涉及“采取的途径是否正义和正义程度如何”的问题,以正义目的为基准对正义途径进行评价。正义评价是社区居民正义观的重要方面,它对人们正义观的确立、维持或改变以及相应的社会态度和行为起着调控的作用。

-

影响社区居民正义观的因素分为内部因素和外部环境因素,其中内部因素主要指个体的个性特征和自身素质,外部环境因素包括社会文化因素、学校教育因素和家庭教育因素三个方面。

-

内部因素,即个体因素。个体的个性特征和自身素质是其正义观形成的基础。例如,有受访者(S1)说:“我在看到别人不好的时候,我也会特别难过。就比如说我小时候,我跟我妈妈一起在街上,看到一些在路边乞讨的人,我都会让我妈妈给他们一点钱,然后我妈妈跟我说那是骗子,但是我不管。我长大以后,我自己有零花钱,我每次看到了也会给他们。”已有研究发现个人因素(如性别、冲动性、共情能力和社会价值取向)会影响见义勇为行为(如拦截逃跑小偷)[14]。就心理需要来看,基本心理需要的满足对于个体实现心理成长与提升幸福感具有十分重要的影响,特别是当与道德有关的需要被满足时,个体会产生独特的道德心理表征,形成更强的道德信念,展现出更多的道德行为倾向,这个过程也促进善良、正义人格的发展[15]。实证研究也发现人们是否拥有正义观并不受自身对正义认同的直接影响,而是更多地与他们体验到公正或者不公正的经历有关。对于接受过特定领域训练的人,或者接受过识别旁观者效应本身的训练的人,旁观者效应较弱,或者不发生,换句话说,更有可能采取见义勇为行为[16]。

-

外部环境因素包括社会文化因素、学校教育因素和家庭教育因素三个方面。社会文化因素最为复杂,包括行政政策、文化习俗、影视传媒、法律法规、社会事件、环境氛围等方面。例如,有受访者(S6)讲道:“就是我觉得重庆这个地方它就是很多人就会做这样的事情,因为重庆的人也很喜欢喝酒嘛,然后也会经常遇到这种喝了酒的人犯浑的事情,然后我就觉得在重庆拉架还是比较常见的一个事情,我觉得是这个环境对我的一个影响。”

学校是进行正义观教育的重要阵地。从小引导学生接触、接受、内化科学的正义观,即马克思主义正义观,是学校教育中不可或缺的重要环节。例如,有受访者(S19)谈道:“就学生群体,因为他们没有接触这个社会,他们所认知的,在老师平常的教育下,然后对于不管是老太太摔倒了还是老爷爷摔倒了,这是应该扶的,这是一个道德的、一个好人好事的表现。”受访者(S3)谈道:“我作为一名老师,其实有很大的一个机动性的,就是我可以把生活中的很多东西拿出来给学生讲,给他们树立一个比较好的价值观。”

家庭教育中的教养方式、家庭氛围等对社区居民正义观的影响往往是潜移默化的。子女对父母、祖父母等长辈的正义行为的观察、学习,会影响其正义观发展。例如,有受访者(S6)讲道:“我觉得家庭对我的影响也还是有的,就是我觉得这个也是一个比较重要的因素,家庭也是环境的一部分,我觉得我妈妈还算是一个比较有正义感的人,可以举例子,就是她上个月才在街上救了一个小孩……”相反,不当的家庭教养方式会造成社区居民正义观消极的后果,例如,有受访者(S16)讲道:“当时那男的就只是拉那个男孩子走了,他也没有说声谢谢什么的,没有很大感激,就很冷漠地看了我一眼,就好像说谁要你救了,我又没有让你救我的小孩子那种感觉……在教育方面,就是他的父母教他们对待人方面,还有就是说他不会怀有感恩之心,而是觉得理所当然。”有研究发现,父母的情感忽视会损害青少年的安全依恋,使其难以理解和辨别他人的内心状态或感受,进而无法作出恰当的共情反应[17]。共情是社区居民正义观形成与发展的重要心理基础,共情缺乏者倾向于表现出高自我中心性,致使其难以理解他人处境并关心他人[18],进而阻碍正义观的有效形成和健康发展。

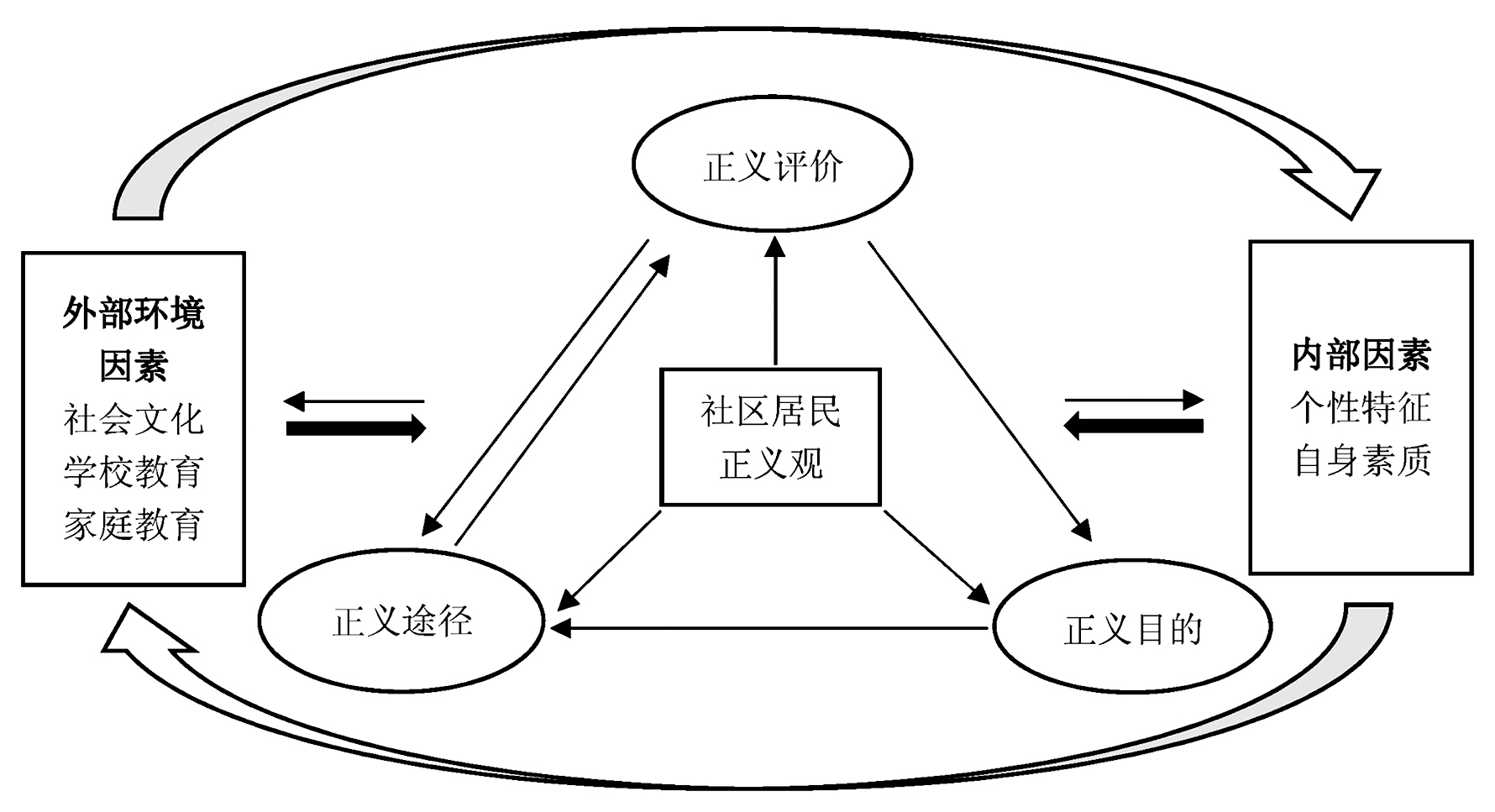

综上,构建社区居民正义观结构与影响因素模型(见图 1)。

一. 社区居民正义观结构及影响因素的主题分析分布

1. 社区居民正义观结构的主题分析分布

2. 社区居民正义观影响因素的主题分析分布

二. 社区居民正义观结构的具体阐释

1. 正义目的

2. 正义途径

3. 正义评价

三. 社区居民正义观影响因素的具体阐释

1. 内部因素

2. 外部环境因素

-

社区居民正义观是一个复杂的、开放的心理系统。从社区居民正义观各子成分交互作用的角度来看,社区居民正义目的是核心成分,决定着正义途径和正义评价的存在。正义途径是社区居民正义观的实际表现。要实现某一正义目标,可能存在多种正义途径,不同途径的性质、效果也可能不同,往往需要对各种途径加以比较分析,选出最佳途径并加以运用[19]。正义评价反映了社区居民主观的正义取向。辨别是非、对错、善恶,感知社会正义、享受公正司法、清明政治和富裕生活,这些内容是社区居民的一贯期盼和追求。

社区居民正义观的各种影响因素也存在紧密联系和交互作用。影响社区居民正义观的内部因素包括个性特征和自身素质,个性特征是指社区居民的人格特质或者性格特点,是在社区居民的生理素质基础上,通过与社会环境的互动和个人的社会实践逐渐形成的。自身素质是指社区居民在身体、心理、智力、道德和社会技能等多个方面所具备的能力和品质。这些因素是影响社区居民正义观形成的个体基础。除内部因素外,家庭教育、学校教育和社会文化环境也会影响社区居民正义观的形成与发展。微观层面的家庭是社区居民正义观构建的第一场所,家庭教育的质量和方式会对社区居民正义观的养成产生深远影响。在家庭之外,学校的道德教育则直观性地培养了学生的自律和坚守原则的能力,并进一步助推学生正义观的提升。例如,中学生感知的校园氛围与其欺负受害呈显著负相关,即学生感知的校园氛围越积极,其报告的欺负受害就越少[20]。还有,教师自身的正义行为及其在教学过程中与学生建立起来的温暖和信任的关系,使得学生能在“榜样作用”的光环下涵养自身的正义观,进而促进社会适应能力的培养与健康人格的塑造。此外,社会对正义的推崇程度、社会公正的体现也会对社区居民的正义观和正义行为产生影响[21]。社会文化环境犹如土壤,没有适合的土壤,正义观的种子无法生根发芽。良好的社会文化环境通过作用于社区居民自身间接影响其正义观的形成和发展[22]。家庭、学校和社会是社区居民成长的三大主要空间,涵盖社区居民正义观从发生、发展到成熟的全过程。内部因素与外部环境因素交互作用,综合影响社区居民的正义观。

-

社区居民正义观的文化性和时代性主要从文化传承与发展的角度对社区居民正义观进行分析。一方面,受中华传统文化的影响,社区居民在社区事务处理中大多会坚持正义。例如,在日常的为人处世中,做到以“义”为标准,一身正气,坚持公道正派的作风。受访者提到的帮助老人、关爱幼小等对弱势群体的保护也体现了尊老爱幼、助人为乐等传统道德规范对社区居民正义观的影响。与此同时,中国人民历来视“廓然大公”“天下为公”为价值追求,中华文化的基本精神就凸显了一个“公”字,克己奉公在中国人处理公私关系中具有普遍的适用性[23]。这些均体现了中华传统文化滋养着当代社区居民的正义观。

另一方面,新时代背景下社区居民的正义观也表现出鲜明的时代特色。近年来,我国民主政治逐步完善,经济快速发展,许多公民的权利意识也随之发生了很大变化,总体水平明显提高,不少公民对自己享有的社会权利有了较为清晰的认识[2]117。此外,国家法律法规的不断健全也让社区居民的法治意识逐渐提升。一些居民在遇到事故致损、利益冲突等事件时,首先会查阅基于法律法规制定的条文,避免各执一词的争执导致情绪失控而引发非理性伤害。以法律为底线、维护法律等内容很明显体现了新时代的精神,通过以法律为判断正义与否的底线,可以看出当今社区居民已具有一定的法律意识,这为全面依法治国打下了良好的基础。社区居民正义观的文化性与时代性有着紧密的联系,文化性是时代性的基础和底蕴,时代性是文化性的发展和创新。

-

社区治理是国家治理的根基,关乎广大人民群众的直接利益,关乎基层社会的祥和与安宁,关乎各项方针政策的贯彻落实[24]。当前研究发现社区居民正义观的形成与发展受到社区居民自身素质、个性特征的影响,社会文化因素、学校教育因素和家庭教育因素在社区居民正义观的形成和发展中起决定性作用,这些因素深刻影响并共同塑造社区居民正义观。因此,树立和培育社区居民正义观既需要社区居民不断提升自身素质,健全自身人格,还需要构建以家庭为基础、学校为主体、社会为辅助的家校社三位一体的综合培育体系,为社区居民形成积极、健康的正义观打下坚实基础[2]120。家庭方面,营造和谐友爱的家庭氛围,为未成年人的健康成长打下良好基础[2]120。学校方面,加强道德教育,培养学生正直和乐于助人的品质,进一步助推学生正义观的提升。社会方面,对正义的推崇程度、社会公正的体现也会对社区居民的正义观和正义行为产生影响,有关部门及社会宣传媒介等应勠力同心共同构建良好的社会文化环境。家庭、学校和社会是社区居民成长的三大主要空间,涵盖社区居民正义观从发生、发展到成熟的全过程。

一. 社区居民正义观结构与影响因素的系统分析

二. 社区居民正义观的文化性和时代性

三. 树立与培育社区居民的正义观

-

本研究采用质性研究方法对社区居民正义观的结构和影响因素进行了探索,主要结论如下:(1)社区居民正义观是社区居民持有的关于正义目的、正义途径和正义评价的认知的总和,包括三个心理成分:正义目的、正义途径和正义评价;(2)个性特征、自身素质是影响社区居民正义观的重要内部因素,家庭教育、学校教育和社会文化是影响社区居民正义观形成的外部环境因素,内部因素之间、外部环境因素之间相互作用,共同影响社区居民正义观的形成与发展。本研究以社区居民为对象丰富了正义观研究,对于培育社区居民正义观具有积极的推动作用。未来研究可以对社区居民正义观开展量的研究,编制《社区居民正义观问卷》,分析不同社区居民正义观的特点和表现,采用多种方法探讨社区居民正义观的形成机制与功能,以守正创新和实事求是相结合的原则为指导对社区居民正义观进行系统的理论和实践论证。

下载:

下载: