-

地形对云降水的形成和发展有重要影响,研究表明,山地地区的云降水结构、性质和特征等与平原地区有显著差异[1-3]. 利用高分辨率的雷达等资料研究特殊地形条件下云降水的垂直结构和发展演变特征,是深入认识地形对云降水物理过程影响的重要基础,对提高山地气象预报和保障国家电网安全等具有重要意义.

近年来,毫米波云雷达和微波辐射计发展迅速,逐渐成为云降水和气象要素探测的新型设备. 毫米波云雷达具有波长短、灵敏度高和时空分辨率高等特点,可以实时穿透云层获取内部粒子的回波信息和运动状态. 其观测资料可包括反射零因子、径向速度、谱宽、退极化比和功率谱密度等;此外,还可反演得到云底高度、云顶高度、粒子直径、数浓度、大气垂直速度和含水量等关键的宏微观参数,这些参数为云降水物理和数值预报等方面研究提供了重要基础[4-10]. 微波辐射计采用被动遥感,其根据大气中不同气体对辐射的衰减来探测大气层温度、相对湿度、水汽密度和液态水路径等[11-12]. 与气球探空相比,微波辐射计具有更高的时间分辨率和连续观测能力[13-14]. 目前,毫米波云雷达和微波辐射计已被广泛用于云降水的观测和研究中. 如,陈羿辰等[15]利用Ka波段毫米波云雷达对北京3次降雪的演变和微物理特征进行分析,结果表明,雷达反射率因子和径向速度等的变化反映了降雪不同阶段的演变和云层内部的对流活动,雷达反演的降雪量与地面观测结果较为一致. 马宁堃等[16-17]利用毫米波云雷达功率谱数据反演了雨滴谱,发现雷达反演结果与地面激光雨滴谱仪观测的谱型和粒子大小比较一致. Zheng等[18]利用毫米波雷达资料对华南典型对流云进行了研究,结果表明,尽管雷达受到衰减影响,但资料仍然反映出对流内部的动力特征和微物理特征. 仲凌志等[19]利用CloudSat卫星CPR毫米波雷达对两次冬季冰雪天气进行分析,表明雷达能够清晰地反映出云中零度层融化带的垂直结构. 张志红等[20-21]研究了降水发生前后微波辐射计水汽含量和云液态水含量变化,发现降水发生前两者都有明显的突增现象,对降水预报具有重要的指示意义. 张秋晨等[22-23]利用微波辐射计资料计算了大气不稳定指数并进行了应用和分析,结果表明,K指数(KI)、抬升指数(LI)、沙氏指数(SI)和对流有效位能(CAPE)能够达到近似气球探空资料的应用效果,这些指数能够预示对流的发生和发展. 黄建平等[24]利用微波辐射计反演了西北地区液态云水路径,认为微波辐射计是我国西北地区空中水资源观测一种比较可信的手段.

从目前研究来看,毫米波云雷达和微波辐射计相关研究和应用主要集中在城市和平原地区,对复杂山地地区云降水的观测和研究还较为有限. 2019年1月,为研究垭口地形的冬季云雨天气对国家电网线路积冰影响,成都信息工程大学在四川西南部开展了观测试验. 本研究利用一部Ka波段毫米波云雷达仪器的观测资料和微波辐射计资料,对2019年1月15-20日垭口地形下“云-雾-雪-霰”不同天气的云层和气象要素垂直分布、演变特征和差异等开展研究,旨在提高对特殊地形条件下冬季云雨演变规律和特征的认识.

全文HTML

-

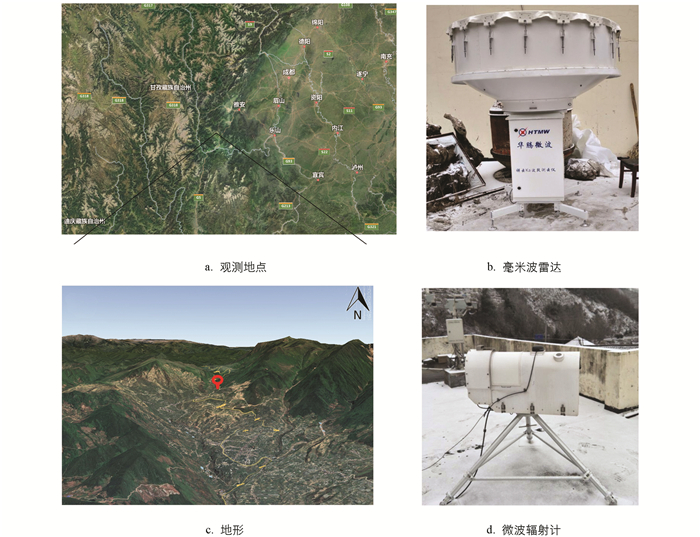

试验观测地点位于四川省雅安市汉源县清溪镇(29°36′N,102°36′E,1 950 m),属于青藏高原与四川盆地交汇处的高海拔山地中的典型垭口地形(图 1). 试验设备包含一部Ka波段毫米波云雷达仪器和一部MP3000A微波辐射计. 该毫米波云雷达采用垂直定向的探测方式,工作频率为33.44 GHz(波长为8.6 mm),采用脉冲多普勒体制和固态器件,能够24小时全天候实时监测上空的云、雾、雨、雪等. 雷达探测高度为240~18 000 m,空间分辨率为30 m,时间分辨率为5 s. 探测资料包括反射率因子、径向速度、谱宽和功率谱密度. MP3000A微波辐射计是美国Radiometrics公司研制的一种35通道微波辐射计,能够分别对22~30 GHz和51~59 GHz的天空亮温进行观测,从而反演得到地面至空中的温度、相对湿度、水汽密度、液态水密度、水汽积分总量和液态水积分总量等. 微波辐射计探测高度为0~10 000 m,共58个反演层,其中0~500 m空间分辨率为50 m,500~2 000 m空间分辨率为100 m,2 000~10 000 m空间分辨率为250 m,时间分辨率为2 min.

-

对于此次天气过程,2019年1月15-20日的天气背景可以总结为:500 hPa上,15-16日中高纬呈现“两槽一脊”的大尺度环流形势;18-19日,西伯利亚强脊前出现东西向的槽,槽后位于新疆地区,有利于冷空气南下入侵我国. 对于雅安地区,15日受高原槽前西南风的控制,水汽不断向该地区输送. 16日高原槽东移与南支槽相连,槽加深,08时雅安地区刚好处于槽过境的位置. 18日20时雅安地区有高原槽过境并伴随冷平流,西南风较强,有水汽的输送;20日08时新疆地区的横槽南下,有冷空气的输送.

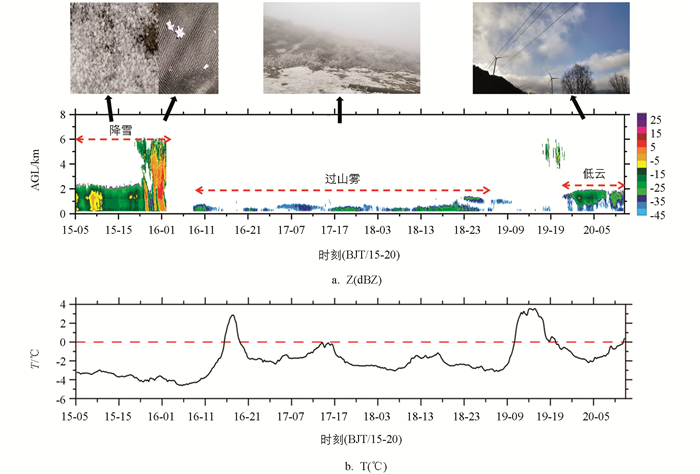

雅安地面观测站和临近探空站(西昌)的观测结果表明,雅安地区15日02时、16日02时和18日08时地面均产生降水,后又转为轻雾,16,18和20日850 hPa左右出现逆温现象. 但由于观测地点海拔较高、地形复杂,因此观测到的天气现象与雅安市区地面站结果存在一定差异. 图 2为2019年15日05时至20日12时站点上空实际观测的天气现象、雷达反射率因子和地面温度. 可见,在5 d左右的观测时间里,测站上空分别出现了降霰、降雪、山雾和低云4类不同天气,表现出明显不同的雷达回波结构. 另外,由于气象环境条件差异(如地面温度),导致水凝物沉降也存在区别. 以下分别对4类天气的回波垂直结构、气象环境要素分布及其发展演变进行分析.

-

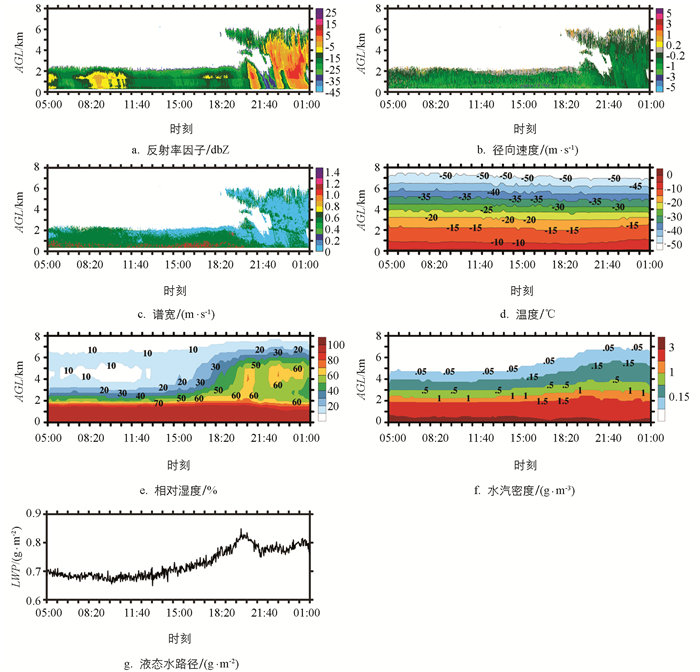

如图 3为降霰和降雪阶段的雷达反射率因子、径向速度、谱宽、微波辐射计温度、相对湿度、水汽密度及液态水路径随时间-高度变化图. 由图 3a可见,云层回波持续时间约22h. 15日19时以前,云层浅薄、平整,表现为层状云结构,云顶高度为2.2 km;云层回波较均匀,分布在-30~0 dBZ. 该时段,地面观测有微小松散的霰粒子. 15日19时以后,随着高原槽靠近,测站上空出现深厚云层,表现为对流云结构,云顶起伏明显,最大可达6 km;回波整体明显加强,可达10 dBZ. 该时段,地面观测有较大的片状雪花. 雷达径向速度和谱宽(图 3b-3c)表明,尽管雪花的尺寸比霰大,但沉降速度较小,两个时段的上升气流都集中在云层上部;层状云谱宽比对流云大,一方面是受白天太阳辐射的影响,前者近地层湍流活动更活跃,另一方面是霰粒子下落过程速度较快导致粒子谱较宽. 从温度(图 3d)分布和变化可见,大气层温度较低,层状云云内温度为-15~4 ℃,该温度有利于云中过冷水的维持,并易附着在冰晶上冻结形成霰粒子. 对流云发展高度高,云内温度更低,最低可达-40 ℃;该温度下过冷水不易维持,冰晶主要通过淞附和聚并增长形成片状雪花. 此外,随着潜热释放,对流云时段有微弱的增温趋势. 相对于高原平坦地区的强对流,这种地形抬升形成的冬季降霰和阵雪上升、下沉气流相对较弱,反射率因子也相对较弱[25];而相对于平原地区,如低压系统影响下北京地区的阵雪,后者含水量更大,云体发展更旺盛,可伸展至更高的高度[15].

相较于雷达观测量和温度,相对湿度、水汽密度和液态水路径能更清晰反映出高原槽系统临近带来的水汽变化. 从图 3e-3g可见,在15日16时以前,层状云时段相对湿度、水汽密度和液态水路径的分布和变化都较为均匀. 大气层为上干下湿结构,云层1.6 km以下相对湿度达80%以上,云内水汽密度达1~3.6 g/m3,液态水路径达0.64~0.62 g/m2. 15日16时以后,相对湿度、水汽密度和液态水路径开始发生明显变化,它们比雷达观测到的云层变化要提前3 h左右,说明大气层湿度和水汽的变化比云雨变化更为敏感. 15日16时以后,水汽可逐渐上升至6 km,相对湿度高值区与雷达强回波区相对应,液态水路径逐渐增大到0.81 g/m2左右.

-

图 4为雾阶段的反射率因子、径向速度、谱宽、温度、相对湿度、水汽密度随时间-高度变化图和液态水路径随时间变化图. 由反射率因子(图 4a)可见,雾回波持续时间最长约24h,但回波出现断裂,这是因为断裂时刻的雾较弱,已超出雷达灵敏度,而没能够被探测到;雾的整体回波强度较弱,分布在-40~10 dBZ. 雾回波也表现为层状结构,回波较为均匀、浅薄,顶高为0.5~1 km. 径向速度和谱宽(图 4b-4c)表明,雾中水凝物主要为下沉运动,无上升运动,大气层稳定. 18日午后,近地层出现部分谱宽超过1 m/s,可能是受太阳辐射影响导致近地层湍流活动加剧的影响. 从温度分布和演变(图 4d)来看,18日17时前,近地层温度分布不均匀,而18日17时以后,由于高原槽过境,冷空气导致大气层降温明显,温度分布和变化相对均匀. 相对湿度和水汽密度(图 4e-4f)的分布和变化也不均匀,但相对湿度和水汽密度在近地层均较大,分别达90%和3 g/m3以上. 雾的液态水路径(图 4g)为0.65~0.76 g/m2. 相对于平原地区的辐射雾,过山雾由于冷空气的推动从而发展高度相对较高[26],雷达回波也相对较强,至午后仍可以持续维持而不消散.

-

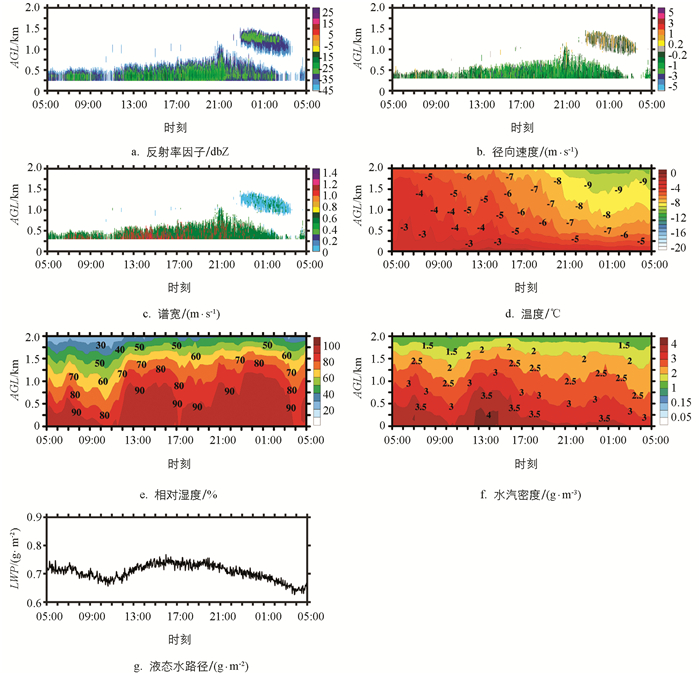

图 5为低云阶段的反射率因子、径向速度、谱宽、温度、相对湿度、水汽密度随时间-高度变化图和液态水路径随时间变化图. 从反射率因子(图 5a)可见,低云回波持续时间最短约12 h,先后有两块层云通过本站,云顶平整,顶高约1.9 km,底高约1.2 km. 层云回波较弱,分布在-40~5 dBZ,云体下部有水凝物沉降,但在空中蒸发或升华而未降落至地面. 径向速度和谱宽(图 4b-4c)表明,层云上部有微弱的上升气流,对应谱宽值较小;但从1.5 km以下,粒子沉降速度和谱宽明显变大,这与冰晶增长使得尺度增大引起回波增强的推测相一致. 温度分布和变化(图 5d)表明,云中温度为-12~9 ℃,云层下部与冰晶沉降对应的下挂回波出现时刻与温度较高时刻相一致,即在20日06:00-08:30,大气层温度较高,下挂回波较少;而在其他时段,大气层温度稍低,下挂回波更明显. 表明尽管气温稍有增高,但冰晶蒸发、升华的影响仍然十分明显. 相对湿度(图 5e)的分布和变化与雷达回波相一致,两块层云内部相对湿度分别达90%和80%以上. 第一块层云比第二块的含水量高,这与环境气流的水汽含量有关. 水汽密度(图 5f)分布和变化表明,水汽密度整体呈下降趋势,水汽主要集中在近地面,云顶至地面的水汽含量达2 g/m3以上. 层云的液态水路径为0.63~0.72 g/m2,变化趋势与空中云层厚度基本一致.

-

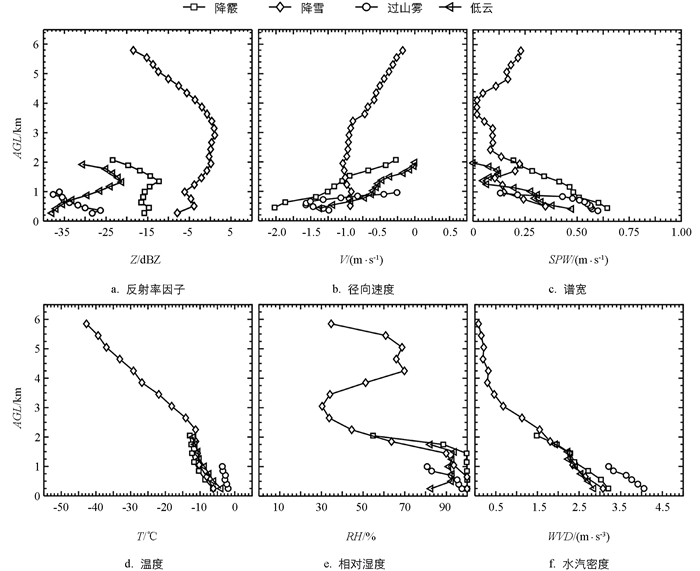

为进一步比较垭口地形下“降霰、降雪、雾和低云” 4类天气的云降水和气象要素的垂直分布差异,图 6给出反射率因子、径向速度、谱宽、温度、相对湿度和水汽密度随高度变化的平均廓线. 从图 6a-6c可知,4类天气的回波强度从高到低依次为:雪花、霰、低云、雾. 雪花云层从6 km降至3 km,回波逐渐增强,径向速度逐渐减小,表明该高度范围是雪花增长的主要区域;3~1 km,回波又逐渐减弱但径向速度有所增大,表明该高度范围内有部分雪花出现了破碎或升华现象;1 km以下,回波又有所增强后减弱,这是该高度还有层云的缘故. 霰云层2~1.2 km的回波强度和径向速度变化特征与雪花云层6~3 km的特征类似,但要迅速得多,该高度范围是霰粒子的增长区域;至1.2 km以下,霰云层回波强度又有所减小、径向速度继续减小、谱宽增大,表明该高度以下霰粒子部分升华,但沉降速度仍然持续加速. 雾的回波随高度下降逐渐增强,径向速度也持续减小;但0.4 km以下,回波又减小而径向速度增大,表明雾粒子越到低层尺寸越大,但并未沉降至地面. 低云的回波强度、径向速度和谱宽的廓线与霰云层的基本类似,即云内粒子增大区域也位于云顶至1.2 km;但1.2 km以下,回波强度减小更加迅速,说明低云下部冰晶升华更加明显.

对比温度、相对湿度和水汽密度廓线(图 6d-6f)可见,4类天气的温度在2 km以下从高到低依次为:雾、低云、雪花、霰,温度越高对水凝物升华越有利,这也是雾滴和低云沉降的冰晶未到达地面的原因. 另外,发现雪花云层在2.2 km以上的温度垂直递减率明显增大,相对湿度急剧下降,大气层表现为明显干层,因此推测2.2 km以上是高原槽系统过境,干冷空气入侵的主要高度层. 2.2 km以下,4类云层的相对湿度都较高,都达到80%以上,其中霰云层在1.5 km以下相对湿度达到100%. 雾的温度垂直递减率比其他3类天气小,但水汽密度明显更高.

3.1. 降霰和降雪阶段

3.2. 雾阶段

3.3. 低云阶段

3.4. 平均廓线对比

-

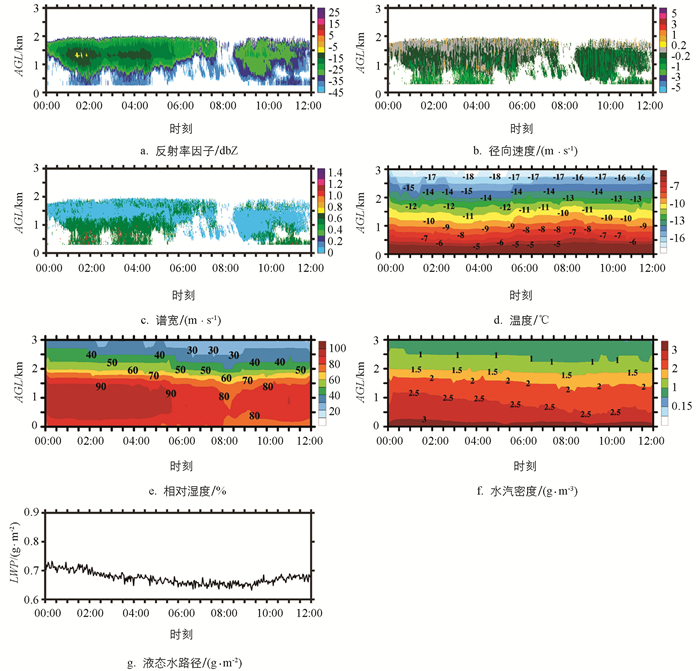

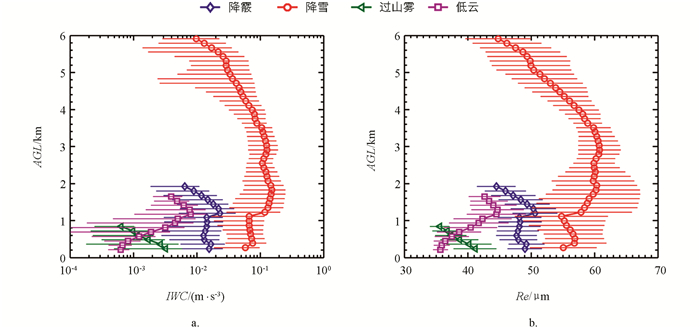

为进一步对比4类天气的云层含水量和粒子尺寸,利用Liu等[27-28]提出的经验关系式反演冰水含量和粒子等效半径:

式中:含冰量IWC单位为g/m3;反射率因子Z单位为mm6/m3;粒子半径Re单位为μm. 4类云层反演的IWC和Re结果如图 7所示,图中带标记的垂直廓线为平均值,水平横线为标准差范围. 可见,霰、雪花、雾和低云4类天气的云层IWC平均值分别为0.015~0.17,0.005~0.027,0.000 6~0.008,0.000 7~0.004 g/m3;Re平均值分别为45~61,44.5~50.8,35.8~41,35.3~41.2 μm.

整体而言,4类天气云层的IWC和Re平均值廓线随高度变化特点与反射率因子相似. 对于雪花的对流云层,IWC和Re随着云顶往下逐渐增大到3 km,3 km到1.2 km变化不明显,但1.2 km以下逐渐减小. 霰云层和低云的IWC和Re的变化趋势相似,即云顶至1.2 km为水凝物的增长区域,IWC和Re随高度下降都增大;但1.2 km以下由于升华的影响,二者又逐渐减小. 雾的IWC和Re都随高度下降持续增大,表明雾滴大小和含水量都有所增大.

-

在高原天气系统和冷空气活动等的影响下,川西南山地冬季频繁出现冰冻雨雪天气. 但在不同水汽、动力和温度条件下,形成的云雨类型、垂直结构和演变特征存在显著差异. 本研究利用Ka波段毫米波雷达和微波辐射计资料,对2019年1月15-20日一次冬季“霰-雪-雾-云”天气的云降水垂直结构、演变特征和差异进行研究,得到如下结论:

4类天气的云层回波强度从高到低依次为:降雪、降霰、低云、雾. 降雪云层为对流云结构,云体发展旺盛,云顶高度可达6 km,回波梯度明显,变化较大;而降霰云层、雾和低云表现为层状云结构,云体浅薄,云顶高度分别为2.2,0.5~1,1.9 km,回波梯度小,分布较均匀. 降雪云层、降霰云层和低云的上部存在上升气流,而中下部为下沉气流. 霰粒子尺寸小于片状雪花,但沉降速度却更大,雾内无上升气流,层结稳定.

4类天气的水汽主要集中在低层2 km以下,但当高原槽过境,降雪时的水汽可发展至6 km. 在2 km以下,降霰云层的相对湿度最高,1.5 km以下相对湿度都达到100%. 4类天气的大气层温度从低到高依次为:降霰、降雪、低云、雾,且雾的温度垂直递减率明显减小. 降雪对流出现前,相对湿度、水汽密度和液态水路径可提前3 h反映出空中水汽的变化,比云雨回波的变化更为敏感.

4类云层沉降的不同水凝物类型与大气层温度和相对湿度有关. 降霰云层温度分布为-15~4 ℃,该温度有利于过冷水维持,因此,冰晶主要通过与水凝物冻撞或淞附形成霰粒子. 降雪云层温度较低,可达-40 ℃,这使得云内水凝物主要为冰晶粒子,而冰晶通过沉降过程中的聚并形成片状雪花. 低云在空中也有冰晶沉降,但由于粒子尺寸小且近地层温度较高,因此被升华而未沉降至地面.

4类云层水凝物粒子的增长高度区间存在差异,降雪、降霰、低云和雾的粒子增长高度分别位于3~6,1.2~2,1.2~2,0.4~1 km. 4类云层的含冰量和粒子有效半径从大到小依次为:雪花、霰、低云、雾,它们在不同高度上的平均值分别为含冰量:0.015~0.17,0.005~0.027,0.000 6~0.008,0.000 7~0.004 g/m3和有效粒子半径:45~61,44.5~50.8,35.8~41和35.3~41.2 μm.

值得注意的是,由于无法精确得到云层内过冷水与冰晶各自的含量,因此本研究计算的云水含量和粒子有效半径是假设云内水凝物均为冰相的条件下. 今后,有必要开展相态识别的工作,以得到更准确的含冰量和粒子有效半径结果.

下载:

下载: