-

国家城市化快速发展导致乡村人口大量向城市迁移,留守儿童这一处境、身份皆为独特的群体也由此产生. 留守儿童是指年龄为18周岁以下,因父亲和母亲双方或一方外出务工,而被留在户籍所在地无法与双亲一同生活的未成年人[1]. 《中国2010年第六次人口普查资料》[2]显示,全国留守儿童为6 972.75万,其中农村留守儿童占绝大部分,为6 102.55万,占全部农村儿童的比例高达40%,数量非常庞大.

与非留守儿童相比,留守儿童被动与父母分离,父母教育缺位,与父母的沟通匮乏,其所处的成长、发展环境受损,并面临着家庭生活、学习以及社会性发展等一系列的难题[3]. 有研究者认为[4],在这种特殊成长环境下,留守儿童是否能健康成长,进而适应社会生活很大程度上依赖于他们的社会适应能力的发展. 因此,关注留守儿童社会适应状况,考察其影响因素,探究增强留守儿童社会适应的方法尤为重要.

社会适应(Social Adaptation)是指个体在与社会环境的相互作用中,不断地学习或规范行为和生活方式,最终达到与社会环境保持和谐与平衡的状态[5],它既指人与社会的和谐状态,也反映个体社会适应的个性心理特征或倾向[6]. 研究显示,与非留守儿童相比,留守儿童在社会适应方面处于劣势[7],容易出现行为问题[8],其孤独感、抑郁也高于常模,自卑感很明显[9-10],并伴有焦虑、恐惧等情绪困扰.

纵观以往社会适应的研究发现,其影响因素众多,可概括为两大类:外在环境因素、内在个体因素. 就外在因素而言,生态系统理论指出,家庭在所有微系统中对个体起到的作用最大,是个体进行社会化的首要场所. 而在整个家庭系统中,家庭功能可能是影响个体社会适应状况的重要因素之一[11],它包括家庭适应性与家庭亲密度2个维度,其中,家庭亲密度对社会适应的预测能力更强[5]. 家庭亲密度(Family Cohesion)是指个体察觉到的与家庭成员之间的情感联结程度,是反映家庭成员之间的亲近关系以及家庭氛围的综合指标[12]. 有研究显示,与父母分离是留守儿童家庭的常态,其稳定的家庭结构受到破坏、家庭功能受损[13],无论是父子亲密度,还是母子亲密度都相对较低[14],加上父母监管和家庭教育不到位,情感关怀不足,这些不利因素都会阻碍其正常社会化,增加其适应社会的困难[15].

就内在个体因素而言,社会适应还受到人格特质的主导与影响[16],其中,攻击性可能是影响社会适应的重要人格特质变量. 攻击性(Aggressiveness)指有意伤害他人(包括身体伤害和心理伤害)的心理和行为倾向[17],它有3种取向的理解:意图、心理特征与人格特质. 本研究将其定义为人格特质. 攻击性会妨碍社会适应的发展,Crick等[18]的儿童社会适应的社会信息加工模型显示,在面临特定的社会情境时,儿童会先进行相应的社会认知加工过程,然后根据认知加工结果做出行为反应. 高攻击性的儿童偏好于知觉带有威胁性的情境线索,加上敌意归因偏差,就更倾向于使用攻击性的行为手段来达到目的或解决问题,最终表现出较差的社会适应;低攻击性的儿童对情景线索的选择则相对中立、客观,且对线索的理解和归因也更正面、更积极,就更趋向于采取亲社会性的问题解决方式,表现出更好的社会适应. 以往研究也证实了这一点,如攻击性强的青少年往往有着较差的同伴关系[19]、难以适应学校生活[20]、无法顺利掌握避免摩擦、请求应允、协商等亲社会技能[21],因此无法顺利发展出良好的社会适应.

根据一般攻击模型[22],攻击性行为的产生是由于输入变量(环境变量、个体变量)影响了个体的认知、情感、生理唤醒从而改变了个体内部状态,而重复的接触与练习则最终会导致个体相应人格特质的改变,即攻击性增强. 家庭作为输入变量中的环境变量,对个体具有重要塑造作用,由此推测,个体的攻击性会受到家庭亲密度的影响;且以往诸多研究均显示,家庭亲密度与攻击性关系密切,家庭亲密度越低,个体攻击性就越高[23-24]. 此外,亲子系统中的亲子依恋[25]、亲子沟通、家庭规则,夫妻系统中家庭角色分工、情感交流,同胞系统中相处方式以及情绪状态[26],都会对儿童的攻击性产生影响,而这三大因素皆与家庭亲密度密切相关.

综上所述,家庭亲密度可能通过影响留守儿童的攻击性进而影响其社会适应. 因此,本研究提出假设1:攻击性在家庭亲密度与留守儿童的社会适应之间起到中介作用.

一般攻击模型也指出[14],认知因素作为个体的内部状态变量之一,是影响个体攻击性的另一个重要因素. 国外研究指出[27],消极认知与指向自我的攻击性想法和行为(自伤想法与行为)具有中等程度的相关;国内也有研究发现[28],敌意认知与身体、语言攻击呈显著的正相关关系. 而认知重评(Cognitive Reappraisal)作为通过改变个体认知,即改变对情绪事件及其意义的理解和认识,从而达到降低消极情绪体验的目的的一种情绪调节策略[29],对降低个体的攻击性具有较好的效果. 作为一种先行调节策略,它的出现一般先于情绪反应,因此在使用认知重评之后,由刺激事件引发的生理反应、心理体验、行为表达等都可能发生改变[30]. 由此可知,认知重评策略能够通过改变认知来调节外界环境引发的情绪事件与其后果之间的关系,它可能调节了家庭亲密度与攻击性之间的关系. 以往研究也能够证实这一点[31],高认知重评的个体能从积极的角度解读令其产生消极情绪的负性刺激(低家庭亲密度),用合理的解释代替自动化的敌意认知,关注事情的积极面,从而更倾向于采用理解、宽恕等方式来解决问题;而低认知重评的个体则难以抵抗负性刺激带来的影响,在消极情绪的驱使下,倾向于采用“以牙还牙”的应对方式. 因此推测认知重评能够调节留守儿童家庭亲密度与攻击性之间的关系. 基于此,本研究提出假设2:认知重评在家庭亲密度—攻击性—社会适应之间起调节作用,主要调节家庭亲密度与攻击性的关系.

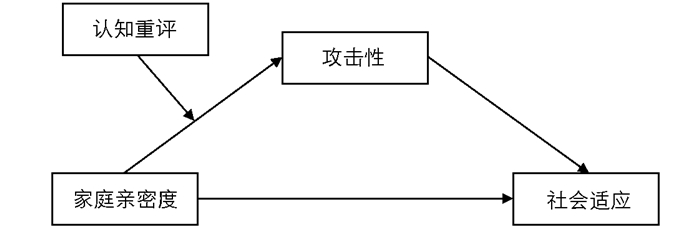

综上所述,本研究以留守儿童为研究对象,探讨家庭亲密度对其社会适应的影响,并以攻击性为中介变量,认知重评为调节变量,构建了一个有调节的中介模型(图 1),致力于为提高留守儿童社会适应能力提供理论指导与支持.

全文HTML

-

采用整群抽样的方式选取重庆市多所中学校,使用“问卷星”在网络上发放问卷,并根据留守儿童相关概念界定筛除“父母未外出打工”以及“外出打工半年以下”的被试,共收取3 173名留守儿童的问卷,最终获得有效问卷2 801份(有效率为88.3%). 详细被试组成结构见表 1.

-

采用费立鹏等[32]修订的家庭亲密度与适应性中文版(Family Adaptability and Cohesion Scale FACESII-cv),本研究仅使用家庭亲密度分量表以测量家庭成员间的情感联结紧密程度,一共16个题目,5点计分,从“不是”到“总是”;分数越高,表明家庭成员之间越亲密. 本研究中16个项目的内部一致性系数为0.871.

-

采用李献云等[33]修订的Buss-Perry攻击性量表,共30题,包括5个维度:身体攻击、言语攻击、愤怒、敌意和指向自我的攻击性. 5点计分,从“完全不符合”到“完全符合”,分数越高则表明个体攻击性越高. 本研究中该量表的内部一致性系数为0.957.

-

采用郭成等[34]编写的少年儿童社会适应量表,共37题,包括7个维度:个性宜人、人际和谐、学习自主、观点接纳、集体融入、生活独立、环境满意. 5点计分,从“完全不符合”到“完全符合”,得分越高,表示个体有利于社会适应的个性心理特征越明显,其社会适应水平越好. 本研究中,该量表的内部一致性系数为0.963.

-

采用陈亮等[35]修订的中文版儿童青少年情绪调节问卷中的认知重评分量表,该分量表共6题,5点计分,从“完全不同意”到“完全同意”. 得分越高,表明被试越倾向于使用认知重评策略. 本研究中,认知重评分量表的内部一致性信度为0.869.

1.1. 研究对象

1.2. 研究工具

1.2.1. 家庭亲密度与适应性中文版(Family Adaptability and Cohesion Scale FACESII-cv)

1.2.2. Buss-Perry攻击性量表

1.2.3. 少年儿童社会适应量表

1.2.4. 儿童青少年情绪调节问卷中文版(Chinese Revision of Emotion Regulation Questionnaire for Child and Adolescence,ERQ-CA-C)

-

采用Harman单因素检验法对共同方法偏差进行检验,结果显示,特征值大于1的因子共有12个,第一公因子的方差解释百分比为25.929%,小于40%,说明各个变量不存在严重共同方法偏差.

-

对家庭亲密度、攻击性、认知重评与社会适应进行描述统计及相关分析,结果表明(表 2),留守儿童的家庭亲密度(3.233±0.689)、认知重评(3.622±0.718)、社会适应(3.758±0.625)总得分均值略高于理论中值,处于中等水平,而攻击性均值略低于理论中值(2.334±0.813),这说明留守儿童的攻击性相对较低. 同时,相关分析结果显示,家庭亲密度与攻击性呈显著负相关,与认知重评、社会适应呈显著正相关;攻击性与认知重评、社会适应呈显著负相关;认知重评与社会适应呈显著正相关.

-

采用Hayes编制的PROCESS中的简单中介模型(Model 4),检验以家庭亲密度为自变量、社会适应为因变量、攻击性为中介变量的中介模型,结果见表 3、表 4. 结果表明,家庭亲密度对社会适应的直接预测作用显著(B=0.465,t=31.653,p<0.001),家庭亲密度对攻击性的负向预测作用显著(B=-0.341,t=-15.921,p<0.001),攻击性对社会适应也存在显著的负向预测作用(B=-0.131,t=-10.278,p<0.001);此外,在加入攻击性这一中介变量之后,家庭亲密度对社会适应的预测作用依然显著,且表 4数据显示,家庭亲密度对社会适应影响的直接效应,以及攻击性的中介效应的95%置信区间均不包含0,表明留守儿童的家庭亲密度不但可以对社会适应产生直接的影响,还可以通过攻击性对社会适应产生间接的影响. 直接效应值为0.420,占总效应90.32%,间接效应值为0.045,占总效应的9.68%.

-

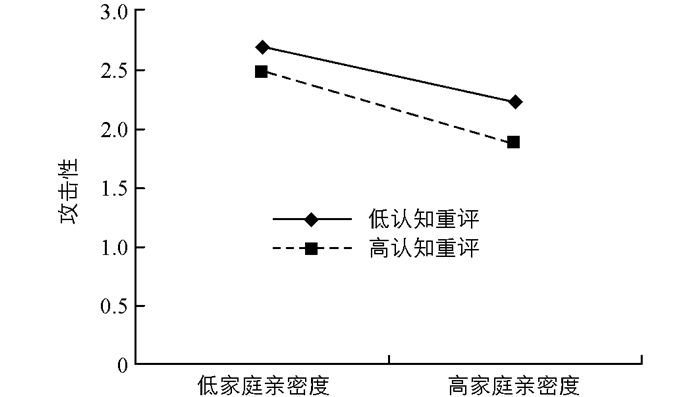

采用PROCESS中与假设模型一致的Model 7,在控制性别、年级的情况下对有中介的调节作用进行检验,结果见表 5. 由表 5可知,将认知重评这一调节变量放入模型之后,家庭亲密度与认知重评的乘积项能显著预测攻击性(B=-0.079,t=-3.271,p<0.01),说明认知重评能够调节家庭亲密度对攻击性的影响. 简单斜率分析结果见图 2,由图 2可知,对于高认知重评的留守儿童,随着家庭亲密度的提高,攻击性则显著降低(simple slope=-0.277,t=-9.542,p<0.001),而对于低认知重评的留守儿童,随着家庭亲密度的上升,这种降低趋势较为平缓(simple slope=-0.164,t=-5.653,p<0.001). 同时,值得注意的是,在家庭亲密度一致的情况下,高认知重评的留守儿童其攻击性要低于低认知重评的留守儿童.

2.1. 共同方法偏差

2.2. 各变量的描述统计及相关分析

2.3. 攻击性在家庭亲密度与社会适应之间的中介效应检验

2.4. 有调节的中介模型检验

-

本研究中留守儿童家庭亲密度、攻击性、认知重评以及社会适应的描述统计结果显示,在社会适应方面,留守儿童的社会适应得分超过理论中值,表明留守儿童的社会适应处于中等偏上水平,与以往研究相似[36]. 这意味着,虽然由于较劣势的环境因素,留守儿童在成长过程中存在着更多的隐忧,在社会化过程中面临着更大的风险,但也无需过分放大留守儿童所存在的问题,为其贴上负面标签. 同时这一结果也提示我们,若要客观评价留守状态给留守儿童带来的影响,需从环境因素、个体因素等多角度出发:在家庭亲密度方面,留守儿童的家庭亲密度总均分略高于理论中值(3分),位于中等水平,但其均分却略低于国内近年来的相关研究[37-39],这可能是因为研究数据采集于新冠肺炎疫情复工复课初期,一方面父母与留守子女长期的分离导致其日常沟通、情感交流较少,亲子之间关系较为疏离,存在较多难以磨合的问题,而疫情期间的长时期相处则增加了亲子之间的冲突与争吵,由此家庭亲密度下降;另一方面,复工复课这一特殊时间节点使得留守儿童家长复工纷纷离开家庭,骤然的分离导致留守儿童知觉到的安全感下降,出现较强的分离焦虑,因此其主观体验到的家庭亲密度也低于以往水平. 在攻击性方面,与国内已有研究相似[40],本研究中留守儿童的攻击性得分低于理论中值(3分),处于中等偏下水平. 在认知重评方面,留守儿童的认知重评总均分为3.621,高于理论中值3分,属于中等水平,这说明留守儿童能够较为熟练地运用这一情绪调节策略,情绪调节能力相对较好,在一定程度上支持了以往有关留守儿童情绪调节能力的研究[41]. 以上结果再次提示我们,虽然留守儿童在某些方面难以获得优势,但客观看待留守儿童所面临的问题才是恰当的做法.

-

研究发现,留守儿童的家庭亲密度、攻击性、认知重评与社会适应三者之间的关系密切. 家庭亲密度与社会适应之间存在显著正相关,留守儿童的家庭亲密度越高,其社会适应发展越好,且进一步分析结果表示,留守儿童的家庭亲密度能够显著正向预测社会适应. 这验证了家庭内部亲密度能够决定儿童的社会化程度这一研究结论[42],也与国内郑会芳[37]的研究发现一致. 与家庭成员建立起紧密情感联结关系的留守儿童不仅能习得良好的社会互动技巧[43],还能在经历来自外界的风险事件或情绪波动时主动寻求来自家庭的帮助与指引[44]以缓解自身所处的危急状态,获得良好的社会适应性. 但若与家庭成员之间的情感联结消极、松散,无法相互容忍、相互认可,则会造成留守儿童的孤独感增强、责任感降低,不愿主动参与日常的社会交往,也不愿遵循约定俗成的社会规则,难以与同龄人建立起良好的同伴关系,在学习、生活中遭遇更多困境,进而导致心理健康水平下降,并表现出更多的适应性问题.

家庭亲密度与攻击性呈显著负相关关系,且负向预测作用也显著,家庭亲密度越高,攻击性就越低,反之攻击性就越高. 家庭亲密度较高的家庭往往更愿意使用理解、原谅或是满足他人愿望的方式来处理成员之间的冲突、矛盾,在这种环境下生活、成长的留守儿童则会形成更为成熟的事件应对方式,攻击性更低;而在家庭亲密度较低的家庭环境中,留守儿童缺乏与主要家庭成员之间的情感沟通与交流[26],也无法建立起健康、公平的家庭规则,致使其难以习得如何理解与原谅他人,对冷漠、攻击性等问题处理方式较为青睐,并且忽视约定俗成的社会规则,因此形成了较高的攻击性.

有研究表明[45],攻击性对个体身心发展方面、学业方面以及社会适应方面都具有一定的影响,本研究结果也支持了这一观点:相关分析结果显示,攻击性与社会适应之间存在显著负相关关系,进一步回归分析结果也显示,攻击性是社会适应的显著预测因素,这意味着留守儿童的攻击性越强,社会适应就越差. 攻击性较强的个体在日常生活中容易被挑衅性线索唤起消极情绪体验,并倾向于做出导致关系破裂的攻击性反应[46],导致其在处理人际关系时无所适从[47],与他人(如亲人、同伴)关系变差. 对于留守儿童而言,这不仅会破坏其相对来说较为薄弱的家庭支持系统,还会令其难以从同龄人中获得友谊,进而无法建立起家庭以外的社会支持系统来抵御风险事件,最终导致其社会化失败.

同时,本研究发现认知重评与家庭亲密度、社会适应呈显著正相关,这与以往研究一致[48]. 家庭成员之间亲密的情感联结能让留守儿童感受到来自家庭的支持,而这种支持作为一种丰沛的情感资源令留守儿童倾向于使用积极的认知策略来调节消极情绪;此外,经常使用认知重评策略的留守儿童情绪控制的能力较强,在面对问题时则会表现得更加包容、乐观、老练[49],适应性行为也会更多. 有研究[50]发现,认知重评与攻击性呈显著负相关,这可能是因为情绪调节能力越强,个体越不容易将外部环境线索知觉为敌意信息,从而展现出较低的攻击性.

-

研究结果显示,家庭亲密度既能直接影响留守儿童的社会适应性发展情况,还可以影响留守儿童的攻击性进而间接作用于社会适应,即攻击性在其中起到部分中介作用. 家庭是个体的第一所学校,是个体学习认识及适应社会的重要环境,家庭亲密度展现了家庭成员之间的亲密关系,其建立过程对个体未来的社会交往起到了重要的示范、强化作用[51],个体由此习得了社会互动技巧,也学会了相应的问题处理方式. 对于亲密度较高的家庭来说,家庭成员之间能够相互鼓励相互温暖,留守儿童的安全感较强,并习得了良好的、健康的待人处世的方式,能够设身处地为他人着想,体察他人情绪情感,同时能够对自身的消极情绪、消极行为进行恰当的监控与调节,抵御挫折、焦虑、压力感等不良情绪的产生[52],因此在面对问题情景时倾向于使用更为成熟、积极的应对方式[53],而较少通过攻击来解决问题,进而增强了社会适应的发展水平;而对于低亲密度的家庭来说,家庭环境较差、家庭成员之间较为疏离,不仅令留守儿童从家庭内部的人际交往模式获得了较低的人际信任感[54],还习得了较为消极的问题应对方式,倾向于采用冷漠、攻击等方式来解决问题,从而导致社会适应发展不良.

-

本研究也发现认知重评这一情绪调节策略调节了家庭亲密度—攻击性—社会适应这一中介模型的前半段路径,具体而言,与低认知重评的留守儿童相比,高认知重评的留守儿童能够更加有效地缓解低家庭亲密度对其造成的不良影响,降低攻击性,进而发展出更好的社会适应. 以往研究显示,较多使用认知重评策略的个体能有效地降低负性情绪体验以及其引发的不适生理反应[55],心理幸福感[56]以及心理健康水平更高,社会关系也更加和谐[57],更不容易产生社会适应不良[58]. 这意味着较低的家庭亲密度并不一定会造成留守儿童的社会适应不良,如果留守儿童能够适当地使用认知重评这种情绪调节策略,则可以在一定程度上抵御这种消极影响. 其一,认知重评能帮助个体缓冲因疏离的家庭关系而引发的负面情绪事件的消极影响;其二,它也在一定程度上弥补了低亲密度家庭所缺失的家庭功能为个体提供支持抵御来自外界环境的消极影响. 前人研究[59]也发现,认知重评作为一种自我调节能力,能保护个体免受诸多环境因素带来的困扰,通过改变个体对外在环境线索的认识及理解,有效缓解由于社会排斥导致的羞耻感,而避免指向自我的攻击行为产生,并促使个体以积极的眼光看待压力情景,进行自我疗愈. 因此,认知重评缓冲了低家庭亲密度对留守儿童攻击性产生的不良影响,维护了留守儿童社会适应性的健康发展.

-

本研究发现,留守儿童的家庭亲密度能直接影响其社会适应,还能通过攻击性间接影响社会适应,同时认知重评在其中起到了重要的调节作用. 因此,缓解留守儿童的适应性问题,促进其社会适应能力的发展,可以从以下3方面做起.

首先,网络通信技术的发展使得远距离沟通成为可能,家庭成员尤其是父母,作为留守儿童的重要他人,应通过网络联系的方式主动关注其学习、生活、心理近况,沟通其遇到的困难、疑惑,采取为其提供情感支持、物质支持的方式增强与留守儿童之间的情感联结,拉近亲子之间的心理距离,降低其孤独感,帮助其习得良好的社会技巧,树立待人处世的正确态度以及对问题情景的正确认识.

其次,重视对留守儿童攻击性心理及行为的防范与矫正. 对于留守儿童家长而言,构建具有规则性意识、民主意识的家庭氛围与和谐、紧密的亲子关系,有利于留守儿童形成良好的责任心、同情心;对于学校而言,一方面可以通过心理辅导教育的方式,促进留守儿童的自我发展与社会交往技巧的习得,另一方面也可以通过加强法制教育与纪律教育,帮助留守儿童形成良好的道德意识与行为规范.

最后,在学校教学过程中,教师应重视留守儿童情绪调节策略的培养,尤其是认知重评策略的培养,可通过开展相应心理健康课程、个体辅导等方式,帮助留守儿童正确认识、调节、表达自己的情绪,降低其在遭遇各种负面事件、应激情景时的不良反应,也缓解由家庭问题带来的消极影响,促进留守儿童身心健康发展.

3.1. 留守儿童家庭亲密度、攻击性、认知重评以及社会适应的现状

3.2. 留守儿童家庭亲密度、攻击性、认知重评以及社会适应的关系

3.3. 攻击性的中介作用

3.4. 认知重评的调节作用

3.5. 教育启示

-

本研究结论如下:①留守儿童家庭亲密度、认知重评、社会适应之间两两呈显著正相关,攻击性与家庭亲密度、认知重评、社会适应之间两两呈显著负相关;②攻击性在家庭亲密度与社会适应之间起部分中介作用;③认知重评调节了攻击性在家庭亲密度与社会适应间的中介效应.

下载:

下载: