-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

东亚是世界上人口最密集的地区之一,占世界人口的22%. 东亚也是最典型的季风气候区,夏季受来自海洋的水汽影响[1],炎热多雨,冬季低温少雨,东亚季风是全球最为活跃的季风系统之一[2-3]. 作为东亚季风最重要的成员之一,东亚冬季风(East Asian Winter Monsoom,EAWM)及其相关环流是北半球冬季最重要的环流系统,EAWM环流系统控制面积大,影响时间长,EAWM的建立引导冷空气向南流动,给东亚地区带来寒潮、雨雪、大风和沙尘暴等恶劣天气[4-7],冷空气向南侵入低纬度地区,有利于促进中高纬地区与热带地区间的相互作用,导致东南亚地区出现暴雨和强对流天气,甚至影响更大尺度的气候变化[8-11],EAWM向南流动还可能越过赤道从而影响澳洲夏季风[12],此外,EAWM的强弱变化会对四川盆地春旱的强度产生影响[13]. EAWM的运动和发展甚至会引起全球范围的大气环流变化[14]. 因此,EAWM的变化及影响研究具有重要的理论价值和现实意义.

气候模式是研究当代气候模式和预估气候变化的重要工具,但是由于东亚地区气候的复杂性,使得气候模式对东亚地区气候及气候变化的模拟结果存在很大的不确定性. 相对于东亚夏季风的模拟评估,当前关于BCC-CSM2-MR模式对EAWM模拟能力的评估工作较少. 加强评估气候模式对东亚气候的模拟能力,是气候模式改进、模式结果推广及应用的关键科学依据和理论参考.

EAWM以北半球冬季东亚地区近地面“冷涌”的间歇性爆发为特征[15],与西伯利亚高压和阿留申低压、对流层中层的东亚大槽、对流层高层的西风急流等的变化密切相关[4, 16-18],这些环流系统构成了EAWM环流系统的主要成员,也是评估BCC-CSM2-MR模式对EAWM模拟性能的关键考察因子. 针对高低层环流系统,王冰笛等[19]评估了新一代区域气候模式(Regional Climate-Weather Research and Forecasting,CWRF)对EAWM环流特征的模拟能力;金晨曦等[20]评估了CMIP5中4个中国气候模式对EAWM气候态的模拟能力,分析了2 m气温时空分布特征的模拟表现及影响EAWM年际变化率的机理;尹依雯[21]评估了CMIP5中17个模式对EAWM气候态及年际变化的模拟能力;王政琪等[22]评估了CMIP5中44个模式对EAWM环流系统,尤其是冬季风指数及其与气温特征和对应环流的模拟能力. 近些年,国家(北京)气候中心在模式发展方面取得重要进展,其发展的新版本模式BCC-CSM2-MR参加了第六次国际耦合模式比较计划(Coupled Model Intercomparison Project Phase 6,CMIP6),BCC-CSM2-MR的大气模式分量为BCC-AGCM3-MR,水平分辨率为T106,垂直分层46层,对深对流过程、大气辐射和重力波方案进行了改进,引入了气溶胶间接效应[23-24]. BCC-CSM2-MR模式中的海洋模式为美国流体力学实验室发展的MOM4-L40,采用三极网格gx1v1,热带地区分辨率为0.3°,热带到极地地区分辨率逐渐递增至1°. BCC-CSM2-MR模式的陆面分量为BCC-AVIM2,水平分辨率为T106[23]. 相对于BCC-CSM1-1M模式,该模式在全球平均气温及中国降水分布方面[23],以及海温、海冰、大西洋经向翻转环流(Atlantic Meridional Overturning Circulation,AMOC)、辐射收支、热带季节内振荡(Madden Julian Oscillation,MJO)和平流层准两年振荡(Quasi-Biennial Oscillation,QBO)等方面[24]的模拟能力均有明显提高,但是BCC-CSM2-MR模式对EAWM环流系统的模拟能力如何还存在不确定性.

本研究利用BCC-CSM2-MR气候模式的历史模拟试验数据,评估该模式对EAWM平均环流、年际、年代际变化以及与东亚冬季气温和环流的关系等方面的模拟能力,以期为模式的发展、改进及其未来的应用提供科学依据.

全文HTML

-

本研究所使用的数据资料如下:

1) 由英国East Anglia大学东安格里亚大学气候研究中心(Climatic Research Unit,CRU)提供的地面气温逐月资料,资料水平分辨率为0.5°×0.5°.

2) NCEP/DOE再分析逐月数据集,物理量包括:海平面气压、位势高度、纬向风和经向风,资料水平分辨率为2.5°×2.5°.

3) 国家(北京)气候中心推出的在CMIP6中的气候模式BCC-CSM2-MR,逐月物理量包括:地面气温、海平面气压、位势高度、纬向风和经向风,水平分辨率为1.125°×1.125°.

为保证数据时间段的一致性,以上资料均选取1979-2014年进行分析,本研究中冬季指12月至次年2月. 为了便于讨论,本研究中将CRU资料和NCEP/DOE再分析资料泛称为“观测资料”.

-

为了评估模式对以上物理场的模拟效果,参照文献[25]选取区域平均误差(Regional Average Error,RAE)和空间相关系数(Spatial Correlation Coefficient,SCC)作为统计指标,公式分别如下:

式中:X为模式模拟平均值;Y为观测评价值;xi为模式模拟值;yi为观测值;n为样本数量.

1.1. 数据资料

1.2. 研究方法

-

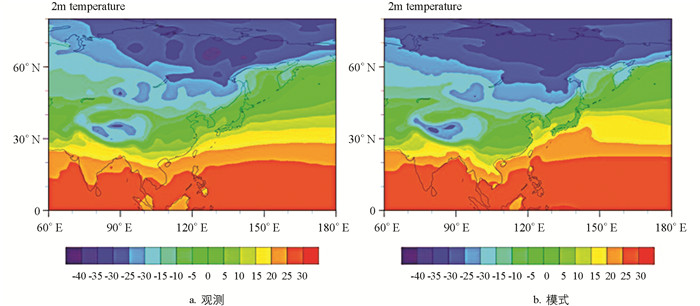

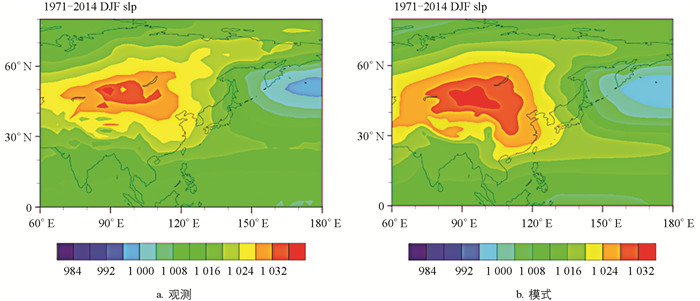

模式能否合理再现观测中的气候态特征是评估模型模拟性能的一个重要因素[26]. 研究表明,海陆间气压差是影响EAWM强弱及范围的一个重要因子,EAWM向南发展的程度也受海陆间气压差影响,因此EAWM在低层与西伯利亚高压和阿留申低压相关. 同时,西伯利亚高压也是影响东亚地区冬季温度、降水的重要环流因子,其强度变化可能是引起我国乃至东亚地区冬季气温变化的原因之一[27],所以海平面气压场是衡量EAWM强弱的一个重要要素场. 图 1分别给出观测和模式中1979-2014年冬季海平面气压气候平均态分布. 观测结果显示(图 1a),冬季平均状况下,贝加尔湖以西以南地区为显著的高压中心,低压中心位于阿留申群岛,BCC-CSM2-MR模式(下文简称模式)模拟出的西伯利亚高压中心及阿留申低压中心的位置与观测资料大致相同,但是观测中西伯利亚高压控制的范围略大于模式,强度大致相同,同时,模式与观测中的阿留申低压强度相近,模式中的低压范围略大于观测资料(图 1b). 可见,模式能够较好地模拟出东亚冬季海平面气压场的气候态分布.

-

无论EAWM的环流怎样变化,最能直接反映冬季地面冷空气活动的物理量就是2 m气温[28]. EAWM的强弱和西太平洋与高纬大陆间温度差有关,温度差越大则EAWM越强. 图 2为观测与模式中冬季2 m气温气候平均态,图 2a中显示,观测中2 m气温由北向南递增,冷中心位于西伯利亚中部地区. 图 2b中,模式模拟的2 m气温气候平均态分布显示,冷区范围大于观测资料,但是模式的冷中心强度略小于观测. 总而言之,模式模拟的2 m气温场能合理再现冬季气温由北向南递增的分布特征以及西伯利亚地区的强冷中心.

-

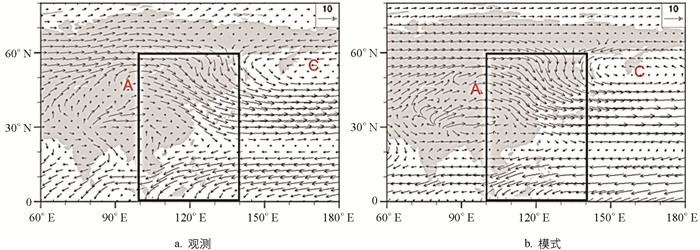

图 3为冬季多年平均的850 hPa风矢量场气候态分布,图 3a中东亚陆地地区为反气旋式环流,阿留申地区为气旋式环流,分别对应图 1中的西伯利亚高压和阿留申低压. 同时,图 3b显示,模式能够较好地模拟850 hPa上冬季东亚大陆上的反气旋式环流及阿留申地区的气旋式环流,也能较好模拟气旋与反气旋之间东亚区域(20°-60°N,115°-150°E)的偏北风,但是模式模拟的偏北风强于观测结果.

-

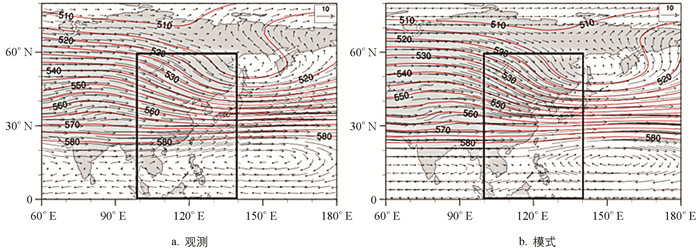

EAWM区域内的冷空气活动会随着东亚大槽的加深显著加强[29]. 东亚大槽通常位于阿留申群岛以西,其槽前为正涡度平流,地面辐合上升增强,对应高空高压和地面低压,地面低压即上文所分析的阿留申低压. 槽后为冷平流,负涡度平流,地面辐合上升减弱,对应高空低压和地面高压,即西伯利亚冷高压. 当东亚大槽加深(变浅)时,槽前辐合上升加强(减弱),槽后辐合下沉变强(减弱),对应的是阿留申低压加强(减弱),西伯利亚高压加强(减弱),这也就导致了EAWM的加强(减弱)[30]. 图 4显示了500 hPa多年平均的位势高度和风矢量分布,从图 4a中可以看出,观测资料中冬季东亚大槽位于东亚大陆沿海地区,东亚大陆受槽后偏北气流控制,同时图 4b中的模式结果能够较好再现冬季东亚大槽的位置、强度,以及槽后偏北气流对东亚地区的影响.

-

EAWM与高层和西风急流的联系是十分紧密的,西风急流的成因是南北温度梯度的存在,当西风急流增强时,西太平洋与高纬大陆间温度差变大. 而且西风急流的强弱与西伯利亚高压、阿留申低压及东亚大槽的强弱密切相关[31]. 而地面气温最能直接反映近地面冬季风活动状况,EAWM南下的一个显著表现就是地面气温的下降. 因此当西风急流加强时,西伯利亚高压和阿留申低压的气压差增大,东亚大槽加强,EAWM也随之加强,从而引起东亚地区气温下降. 图 5为冬季多年平均的200 hPa纬向风分布,图 5a中显示,观测中对流层上层的西风急流中心轴线位于25°-36°N附近,东亚海上和日本上空的急流风速最强. 图 5b中模式能够较好地模拟出亚洲冬季对流层高层西风急流的轴线位置和中心强度,只是模式模拟的急流中心范围略大于观测结果.

综上所述,就气候平均态而言,BCC-CSM2-MR模式能够较好地模拟出西伯利亚高压、阿留申低压、850 hPa东亚大陆的偏北风、500 hPa的东亚大槽以及200 hPa的西风急流等EAWM环流系统的位置及大值中心,只是BCC-CSM2-MR模式略高估算了EAWM的平均强度.

-

为了定量评估模式对各个物理量场的模拟效果,图 6计算了1979-2014年EAWM环流系统相关区域(0°-80°N,60°-180°E)各相关物理量气候态分布的观测结果与模式结果比较的泰勒图分布. 图 6显示,相对于其他物理量,模式对东亚冬季500 hPa位势高度场气候态分布的模拟结果最接近观测结果,模式模拟结果与观测结果的空间相关系数超过了0.96,均方根误差约为0.35. 此外,模式对东亚冬季200 hPa纬向风和2 m气温气候态分布的模拟也相对较好,两者与观测结果的空间相关系数都保持在0.84左右,均方根误差在0.6左右. 模式对海平面气压场和500 hPa纬向风的模拟效果仅次于对200 hPa纬向风和2 m气温的模拟效果,两者与观测结果的空间相关系数在0.8左右,均方根误差在0.7左右. 相对于以上各个物理量场的模拟,模式对850 hPa纬向风、850 hPa经向风及500 hPa经向风的模拟效果相对较差,与观测结果的空间相关系数在0.6左右,均方根误差约为0.85.

-

为了评估模式对EAWM变化的模拟能力,选取EAWM指数来定量描述EAWM强度的年际和年代际变化特征,根据前人研究及上文所述,EAWM的强度与500 hPa位势高度场上东亚大槽的强弱变化密切相关,并且相对于其他物理量,模式对东亚冬季500 hPa位势高度场模拟得更好,因此本研究参照文献[32]选取了1979-2014年500 hPa高度场上(45°-55°N,75°-85°E)与(30°-40°N,130°-140°E)两个区域内高度场的平均值之差来定量描述EAWM的强度,指数越大(小)表示EAWM越强(弱). 由此计算得出的观测资料与模式中的EAWM时间序列及其线性趋势如图 7所示,模式能够较好地模拟出EAWM的年际变化,将根据观测资料计算得到的指数时间序列与模式结果进行相关分析,两者的相关系数为0.69,通过了99%的显著性检验.

EAWM指数的线性趋势分析显示(图 7),无论观测数据还是模式数据,EAWM指数均呈现减弱趋势,即EAWM减弱. 观测资料中,EAWM在1979-2014年间显著减弱,该减弱趋势通过了90%的显著性检验,模式虽然捕捉到了EAWM的减弱趋势,但其减弱趋势并不显著,即BCC-CSM2-MR模式低估了EAWM的减弱程度.

-

东亚冬季低空环流的变化是EAWM变化的最直接反映,为了进一步评估模式关于EAWM与近地面气温及低空环流变化关系的模拟效果,图 8-10分别显示了观测资料与模式资料中EAWM指数回归的2 m气温、海平面气压场和850 hPa风矢量的空间分布. 由图 8a可知,在观测资料中,当EAWM偏强时,东亚大部分地区2 m气温表现为负异常,中心位于我国黄河流域、东部沿海至朝鲜半岛、日本南部一线,贝加尔湖以北为温度正异常. 图 8b显示,BCC-CSM2-MR模式高估了EAWM对贝加尔湖以西地区气温正异常的影响,低估了EAWM对我国中东部地区气温负异常的影响,甚至出现与观测资料相反的现象. 在EAWM回归的海平面气压场上(图 9),观测资料中(图 9a)当EAWM增强时,在贝加尔湖以西以南地区海平面气压表现为正异常,西伯利亚高压偏强,对应850 hPa风场在该区域的反气旋式异常环流(图 10a). 同时,日本以东的西太平洋地区为负异常,阿留申低压偏强(图 9a),对应850 hPa风场在该区域上空为气旋式异常环流(图 10a). 而在模式资料中,EAWM偏强时对应的陆地地区海平面气压场异常偏强中心位置相对于观测资料偏南,同时太平洋区域海平面气压负异常中心位置相对于观测资料偏北(图 9b),对应850 hPa风场上大陆地区反气旋式环流及海洋上的气旋式异常环流相对于观测资料分别偏南和偏北(图 10b),因此导致在观测资料中,大陆的异常反气旋与海洋上的异常气旋之间的东亚地区为强盛的偏北气流控制,EAWM偏强(图 10a),而在模式资料中,反气旋式异常环流与气旋式异常环流之间的异常较观测资料偏弱(图 10b),从而导致模式资料中2 m气温在东亚地区的负异常没有观测资料中明显(图 8b).

综上所述,BCC-CSM2-MR模式能够较好地模拟出观测资料中EAWM的年际变化及其年代际减弱趋势,但是与观测资料结果相比,模式模拟的冬季风减弱趋势偏小. 同时,模式能够捕捉冬季风异常时西伯利亚地区的高压异常及阿留申地区的低压异常,但是由于高低压异常中心在模式和观测中的位置存在差异,导致模式中东亚低层的北风异常较观测结果偏弱,2 m气温负异常相对观测结果也偏弱.

2.1. 东亚冬季风气候态特征模拟评估

2.1.1. 海平面气压场

2.1.2. 2 m温度场

2.1.3. 850 hPa风场

2.1.4. 500 hPa高度场

2.1.5. 200 hPa西风急流

2.1.6. 泰勒图分析

2.2. EAWM指数变化模拟评估

2.2.1. EAWM指数时间变化特征

2.2.2. EAWM指数与各物理场的回归分析

-

本研究通过BCC-CSM2-MR模式资料和CRU,NCEP/DOE资料进行比较,从气候态、年际、年代际变化以及与气温和环流的关系等方面综合评估了BCC-CSM2-MR模式对EAWM的模拟能力. 得出如下主要结论:

1) BCC-CSM2-MR模式对EAWM环流系统气候态分布的模拟能力较好,能够较准确捕捉到海平面气压场上的西伯利亚高压和阿留申低压、东亚地区850 hPa的偏北风、500 hPa的东亚大槽及200 hPa的西风急流等EAWM的关键环流系统. 相对而言,模式对500 hPa高度场模拟最好,其次为200 hPa纬向风和2 m气温场,模式对海平面气压场和500 hPa纬向风的模拟效果再次之,对850 hPa纬向风、850 hPa经向风和500 hPa经向风的模拟效果相对较差.

2) 观测和模式资料中EAWM指数变化的相关分析和趋势分析表明,模式能够较好地模拟出EAWM的年际变化,同时能够捕捉EAWM的年代际减弱趋势,但是模式模拟的EAWM减弱趋势小于观测结果.

3) 模式能够模拟出EAWM异常时海平面气压场上西伯利亚地区的高压异常和阿留申地区的低压异常,也能模拟出850 hPa上对应区域的异常反气旋和异常气旋性环流,但是由于高低压异常中心位置与观测资料的差异,导致模式中EAWM异常对应的冬季风区850 hPa偏北风异常相对于观测资料偏弱,同时2 m气温负异常也较观测结果偏小.

综上所述,尽管BCC-CSM2-MR模式能够较好地模拟EAWM的气候特征,但是无论在气候态、年际、年代际变化方面,还是EAWM与气温和环流的关系方面,该模式依然存在不同程度的误差,而造成这些误差的原因还有待进一步研究.

下载:

下载: