-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

随着消费者越来越关注食品原料的天然属性,植物性原料业已成为功能性食品开发及应用的热点. 对柑橘属植物原料的研究主要围绕甜橙、柚子、柠檬的果皮或果肉中的活性成分,如黄酮类、多酚类、柠檬苦素类、果胶、膳食纤维、天然色素等,具有抑制食欲、减少脂肪和碳水化合物的吸收、抑制脂肪生成、促进脂肪代谢、增加能量消耗和改善肠道菌群等功效[1-3];在抗氧化、防癌、抗过敏、抗病毒、消炎、抑菌、平衡血压、平衡血脂等方面也开展了大量的研究[4-9],但就柑橘属花的研究和开发还较少.

柑橘花是柑橘种植生产中的阶段性产物,其香味轻淡、纤巧、清新,具有催眠、安抚、调节情绪的作用;作为药用,具有顺气提神、缓解疲劳之功效[10-11]. 根据乐文全等[12-13]、陈威威等[14]、魏晓惠等[15]、李云[16]、吕宗浩[17]、徐凯明等[18]相关研究表明,柑橘花窨花茶已有一定的加工历史,但多为柑橘属花套用茉莉花茶工艺制成,且现有方案需要在柑橘花的花期进行窨制,错过花期则需等到来年才能生产,这在一定程度上限制了柑橘属植物原料的进一步开发及利用.

庞晓莉[19]将柑橘花归类于“体质花”,即指鲜花中的芳香油以游离状态存在于花瓣中,花朵在未开放时到开放后都能吐露香气. 而茉莉花、兰花、梅花等归类为“气质花”,指鲜花内芳香油随着花的开放而逐渐形成与挥发,即花朵开放后才有沁人的芬芳,而未成熟的花蕾或开放时间较长的花朵会因芳香油尚未完全形成或香气已经挥发表现为无明显香气最终丧失其经济价值. 笔者在研究过程中发现,柑橘花在花蕾期、初花期、谢花期并无明显吐香,仅在盛花期有较为浓郁的香气;也曾尝试将柑橘花各花期按传统工艺(二窨一提)制茶,但实际制茶效果除盛花期外均不理想,且盛花期制备的柑橘花茶香气持久性短板较为明显,冲泡2~3次后花香衰减较快,无法体现其作为花茶原料的商品属性. 本研究对柑橘花进行了相应的工艺创新,对照传统花茶工艺的代表茉莉花茶,旨在通过相关检测对比,探明柑橘花特征香气与茉莉花茶的不同,改善柑橘花茶在反复冲泡的香气留存缺陷,重塑柑橘花作为“体质花”的定位,提升柑橘花资源的综合利用率,为柑橘属植物原料加工提供路径参考.

全文HTML

-

橙花、柚花、柠檬花、橘花、杂柑花,国家柑橘种质资源圃(重庆);毛峰(绿茶),重庆市北碚区缙云毛峰茶场;茉莉花茶,广西横县鑫通茶业有限公司代加工(毛峰基茶寄至该公司按约定工艺制作);茶叶评审杯(国家标准SC认证),国家茶叶质检中心;纯净瓶装水,娃哈哈公司;桶装去离子水,华南高科环保公司;环己酮(纯度98%,100 g),美国西格玛公司;色谱柱(BP-5 30 m×0.53 mm×0.5 μm,SLOGEL-wax 30 m×0.53 mm×0.5 μm),美国安捷伦公司.

-

气相色谱-单四级杆质谱仪(7890B/5977A),美国安捷伦公司;风味分析系统(Olfactory嗅辩仪),美国沃兰特安利斯公司;顶空固相微萃取操作台、手动顶空固相微萃取进样器、二乙烯基苯/碳分子筛/聚二甲基硅氧烷萃取头(DVB/CAR/PDMS 50/30 μm),美国默克公司;味觉分析系统(TS-5000Z),日本伊森特公司;电子鼻(PEN3),德国爱森司公司;易丁五代纯露机,上海影易实业公司;茶叶烘培机(JY-6CHZ-7B),福建佳友茶叶机械公司;维力提香机(RFG-45),广州特力烘培机厂;茶叶微波干燥机(DXCWS-15),宜兴鼎新微波设备公司;柑橘果胶生产线,杭州杭盛机械设备公司;冷冻干燥机(L5-06),广东晶化设备公司;电子天平(BS124S),德国赛多利斯公司.

-

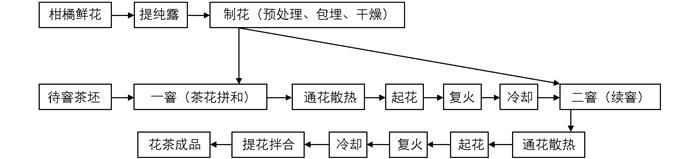

从加工废弃的柑橘皮渣中制备天然果胶,从柑橘鲜花中提取精油纯露,果胶与精油纯露混合成为包埋物. 将部分冷冻干燥的新鲜柑橘花浸渍在呈香纯露中,微波干燥至30~50 ℃,干燥时间控制在1~2 h;然后分离出成型柑橘花再次冷冻干燥,控制包埋柑橘花含水量在4%~6%;最后将稀释后的包埋物喷洒于干燥柑橘花上并混匀,室温通风静置3~5 h. 相关制备参数设定依不同品种柑橘花的大小及数量作相应调整. 制花环节包埋是柑橘花茶制备创新点,将传统天然果胶与呈香的精油纯露进行混合包裹柑橘花,延长柑橘花茶在高温冲泡条件下香味的释放度与持久性.

-

准确称取1 g花茶样品放入50 mL萃取瓶中,然后将装有50/30 μm萃取头(试验前老化5 min)的SPME手持器通过封口膜插入到萃取瓶的顶空中,推出纤维头. 在60 ℃水浴中吸附60 min,进样口解析5 min.

-

进样口温度200℃,升温程序初始温度为35 ℃,以7 ℃/min升至70 ℃保持2 min,以10 ℃/min升至100 ℃保持2 min,4 ℃/min升至140 ℃保持3 min,再以6 ℃/min升至212 ℃保持3 min. 质谱载气为氦气,色谱柱BP-5流速为8.73 mL/min,SLOGEL-wax流速为8.76 mL/min. MSD传输线温度280 ℃,电子电离电压70 eV,离子源温度230 ℃,m/z扫描范围设置在33~400 u.

-

色谱柱SLOGEL-wax出口连接在一条配有加湿空气的管道上,合成空气通过RMSH-2过滤器净化后连接嗅辩仪,净化、加湿的空气流量调节为11 L/min. 嗅辩仪采用OMSE技术,由5名专业嗅闻人员进行评价.

-

两组柑橘花茶做平行样,对照组茉莉花茶,准确称取3 g样品置于泡茶专用茶杯中,添加150 mL沸水(纯净水),带上盖子浸泡3 min,滤出茶汤到烧杯中,样品各冲泡5次,每次待温度降至室温后上机测试,取平均值.

直接顶空吸气法:将进样针头直接插入含样品的密封样品杯中,电子鼻进行测定. 测定条件:采样时间为1 s/组,传感器自清洗时间为60 s,归零时间为5 s,样品准备时间为5 s,进样流量为400 mL/min,茶汤分析采样时间为80 s.

-

两组柑橘花茶平行样品(设定为1#、2#)与对照组茉莉花茶(设定为3#),准确称取3 g样品置于泡茶专用茶杯中,添加150 mL沸水(纯净水),带上盖子浸泡3 min,滤出茶汤到烧杯中,各冲泡6次,每次待温度降至室温后上机测试.

电子舌首先测定参比溶液的电势(Vr)作为基准电势;然后测定样品的电势(Vs),用参比溶液清洗;再次测试参比溶液电势进行回味测定,用专用洗净溶液彻底清洗传感器. 试验能测出9种味觉指标,分别是酸味、甜味、苦味、咸味、鲜味、丰富性、涩味、苦味回味和涩味回味.

-

采用Excel 2016软件对数据进行处理,检测仪器自带软件进行相关性分析.

1.1. 材料与试剂

1.2. 仪器与设备

1.3. 方法

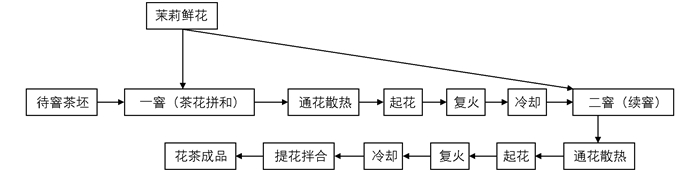

1.3.1. 花茶制备工艺

1.3.2. 顶空固相微萃取方法

1.3.3. 气相质谱-嗅辩仪MDGC-MS/O测定条件

1.3.4. 嗅辩仪测定条件

1.3.5. 电子鼻测定条件

1.3.6. 电子舌测定条件

1.3.7. 数据处理

-

电子鼻对于测试花茶有明显反应的传感器为2号(小分子氮氧化物类气体敏感)、6号(甲烷等短链烷烃类气味敏感)、7号(芳香成分、有机硫类气味敏感)、8号(醇醚醛酮类气体敏感)和9号(无机硫类气味敏感). 茶汤气味强弱对比之下,柑橘花茶在醇类、酯类气味强度高于茉莉花茶,同时在风味丰富度方面也高于茉莉花茶,但在烃类、盐类气味强度上低于茉莉花茶.

-

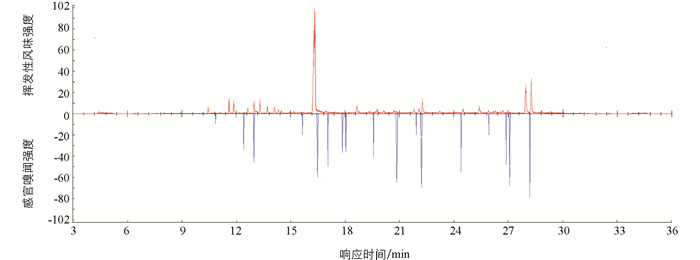

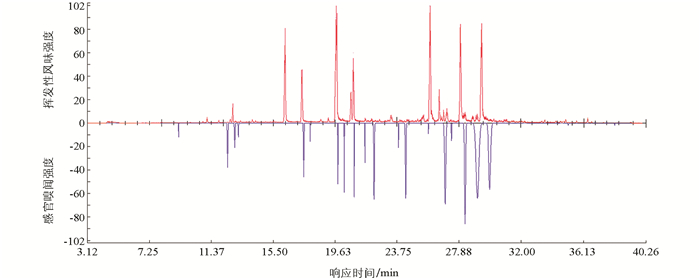

花茶茶汤在气相质谱挥发性风味物质检测时同步进行嗅辩仪操作. 嗅闻人员在软件系统中标记嗅闻到的气味描述,并结合气味峰面积强度和风味描述,整理形成成分检测和嗅闻气味的同步关联图 3和图 4,并取其基础数据平均值得到表 1和表 2.

由图 3和表 1可知,柑橘花茶茶汤气味中检出17种单体气味:烯烃类6种、醇类6种、酯类2种、酮类2种、芳香性腈类1种. 检出的D-柠檬烯(柠檬味)、橙花醇(清新味)、芳樟醇(果香味)、β-金合欢烯(薄荷味)、α-松油醇(清新味)在现有柑橘花香气成分研究中得到验证[20]. γ-松油烯(柑橘味)、芳樟醇乙酸酯(花香味)、香叶醇(甜味)在柑橘属广佛手挥发性精油中出现[21]. 苯甲醇(樟脑味)天然存在于橙花、依兰、茉莉、栀子、金合欢、丁香花、风信子等中;苯乙醇(树叶味)在苹果、柑橘、杏仁、香蕉、桃子、梨子、草莓、可可等天然植物中被发现;2-蒎烯(霉味)、茉莉酮(花香味)天然存在于茉莉花油、橙花油、香柠檬油中;邻氨基苯甲酸甲酯(花香味)天然存在于塔花油、橙花油、依兰、茉莉油、晚香玉油等中,可以推断以上成分均来源于柑橘花精油. β-紫罗酮属于绿茶的特征挥发性风味.

柑橘花茶检测结果与杨慧等[22]关于温州蜜柑花茶中形成柑橘香主要成分的研究结论基本相同,差异在β-榄香烯;结合李福香等[20]研究证实β-榄香烯仅在北碚447锦橙花瓣、花托中检出,雌蕊和雄蕊中未检出,这可能与柑橘花品种或部位有关.

2-蒈烯、D-柠檬烯、γ-松油烯、α-松油醇、橙花醇、苯甲醇、苯乙醇、香叶醇、(α-,β-)金合欢烯、茉莉酮、邻氨基苯甲酸甲酯、芳樟醇、芳樟醇乙酸酯等相关呈味物质因其具有柔和、愉快、持久的香气而广泛用于各种食用香精中,也广泛用于医药、农药、精细化工等领域.

由图 4和表 2可知,茉莉花茶茶汤气味中检出17种单体气味:烯烃类6种、醇类3种、酯类8种. 检出的3-蒈烯(清新味)、苯甲醇(花香味)、苯甲酸甲酯(花香味)、邻甲氨基苯甲酸甲酯(花香味)在茉莉花香成分测定的研究中得到验证[20]. 另有α-衣兰油烯(花香味)、γ-摩勒烯(甜味)、水杨酸苄酯(茉莉香味)、α-松油醇(樟脑味)、反式石竹烯(甜味)、苯甲酸叶醇酯(茉莉香味)主要存在于天然植物精油中,推测以上成分来源于茉莉花精油.

香叶醇(花香味)是中国种茶树品种中丰度较高且重要的单萜化合物,具有强烈的玫瑰香味,茶树鲜叶中香叶醇糖苷及类胡萝卜素前体物质,在鲜叶加工过程中经化学转化,生成游离态香叶醇,进而释放陈香,对成品茶香气品质有决定性影响[23-24]. 乙酸叶醇酯(绿植味)具有强烈的新刘草青香以及青叶和青果香气,天然存在于绿茶和植物叶子中[25]. A-荜澄茄油烯(花香味)在鹧鸪茶红、绿鲜叶挥发性成分相关研究中有出现[26]. α-柏木烯(茉莉花香味)研究发现其在白茶贮藏过程中能够帮助香气陈香显现[27],推测以上成分主要为茶叶中挥发性物质.

茉莉花茶主要香气组分与叶秋萍等[28]研究结果部分相同,差异成分有芳樟醇、乙酸苄酯、α-法呢烯、吲哚. 醇类物质中的芳樟醇和烯烃类物质中的α-法呢烯具有花果香味,对花茶香气的鲜灵度有重要作用,乙酸苄酯对花茶香气的浓度和持久性有较大影响. 以上差异香气成分沸点均在198℃以上,这可能与茉莉花茶生产过程中温度过高导致风味逃逸、香气强度降低有关,同时从侧面也证实了检测结果中茉莉花茶风味强度持久性不强的结论.

3-蒈烯、苯甲醇、苯甲酸甲酯、邻甲氨基苯甲酸甲酯、α-衣兰油烯、γ-摩勒烯、水杨酸苄酯、α-松油醇、反式石竹烯、苯甲酸叶醇酯、苯甲酸乙酯等呈香物质目前被广泛应用在药物、食品配料和烟草等领域,是各类花香香精不可缺少的调配原料.

-

气味强度是决定花茶冲泡效果的直接因素,而冲泡次数对花茶气味强度影响明显.

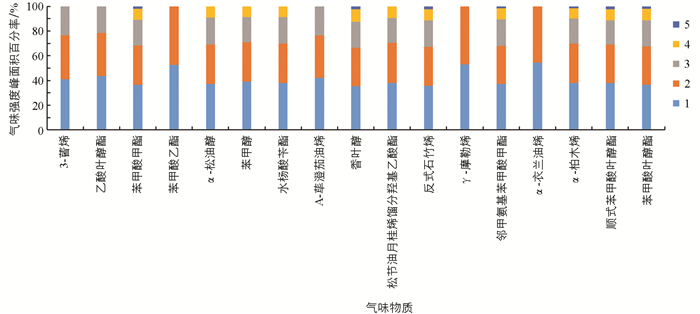

图 5中柑橘花茶第1~4次冲泡的各气味强度较为稳定,在第5次冲泡时,2-蒎烯(霉味)、茉莉酮(花香味)已无气味强度反应,其他气味如2-蒈烯(青草味)、D-柠檬烯(柠檬味)、γ-松油烯(柑橘味)、芳樟醇(果香味)、芳樟醇乙酸酯(花香味)、α-松油醇(清新味)、橙花醇(清新味)、苯甲醇(樟脑味)、苯乙醇(树叶味)、香叶醇(甜味)、苯甲腈(花香味)、(α-,β-)金合欢烯(木头味,薄荷味)、β-紫罗酮(柏香味)、邻氨基苯甲酸甲酯(花香味)均有气味强度呈现.

图 6中茉莉花茶第1~2次冲泡各气味强度较持续、稳定. 从第3次冲泡开始苯甲酸乙酯(青草味)、γ-摩勒烯(甜味)、α-衣兰油烯(花香味)已无气味强度呈现. 第4次冲泡则缺少3-蒈烯(清新味)、乙酸叶醇酯(青草味)、A-荜澄茄油烯(花香味). 第5次冲泡后仅有苯甲酸甲酯(茉莉香味)、香叶醇(花香味)、反式石竹烯(花香味)、邻甲氨基苯甲酸甲酯(花香味)、α-柏木烯(茉莉香味)、(顺式)苯甲酸叶醇酯(茉莉香味)低强度表现,未有α-松油醇(樟脑味)、苯甲醇(花香味)、水杨酸苄酯(茉莉香味)、松节油月桂烯馏分羟基乙酸酯(杏仁味)等强度反应.

以上比较表明,从化合物定性角度看,柑橘花茶中来自柑橘花的化合物芳樟醇、橙花醇、D-柠檬烯等含量更高,而茉莉花茶中来自茉莉花的苯甲酸甲酯、苯甲酸乙酯等含量更高. 茉莉花茶在冲泡5次后的气味主要为苯甲酸甲酯、香叶醇、反式石竹烯、邻甲氨基苯甲酸甲酯、α-柏木烯、(顺式)苯甲酸叶醇酯等6种具有茉莉花香特征的物质构成. 创新包埋工艺的柑橘花茶在5次冲泡后依然有2-蒈烯、D-柠檬烯、γ-松油烯、芳樟醇、芳樟醇乙酸酯、α-松油醇、橙花醇、苯甲醇、苯乙醇、香叶醇、苯甲腈、(α-,β-)金合欢烯、β-紫罗酮、邻氨基苯甲酸甲酯等14种呈香物质,气味整体结构较完整. 从嗅觉识别上看,创新包埋工艺的柑橘花茶具有较好且稳定的气味输出.

-

电子舌的味觉数据均是以人工唾液(参比溶液)为标准的绝对输出值,人工唾液模拟人口腔中只有唾液时的状态. Tasteless为无味对照点,即参比溶液的输出,参比溶液由KCl和酒石酸组成味觉值,故酸味的无味点为-13,咸味的无位点为-6,以此为基准,当样品的味觉值低于Tasteless时说明样品无该味道,反之则有. 所有茶汤的酸味和苦味回味在无味点以下,故可见茶汤没有酸味,苦味回味也不明显,其他味觉指标则均在无味点以上,是茶汤的有效味觉指标.

有研究表明茶汤滋味的丰富性主要是由鲜味、苦味、涩味等多种物质间复杂的相互作用形成的[29]. 电子舌味觉数据中的丰富性指鲜味回味,即汤、调味汁等食品中含有的可持续性感知的鲜味,反映了样品鲜味的持久性,又称鲜味持久度,对于茶叶来说是非常重要的味觉指标. 目前暂未发现茉莉花茶、柑橘花茶的电子舌风味相关研究报道.

-

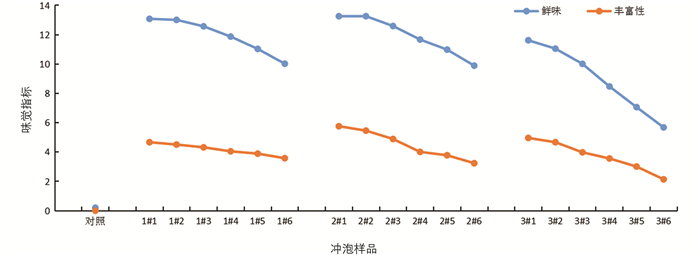

根据图 7可知,随着冲泡次数的增加,1#和2#柑橘花茶的鲜味始终高于3#茉莉花茶的鲜味,且柑橘花茶随着泡次的增加可看出其鲜味减弱的速率较缓. 在第3次冲泡时,被包埋的柑橘花相对溶解,释放出一定的柑橘花香,从而减弱了花茶鲜味的降低速度,提高了柑橘花茶的冲泡次数. 通过丰富性也可看出,柑橘花茶随着冲泡次数的增加,其丰富性表现也好于茉莉花茶.

-

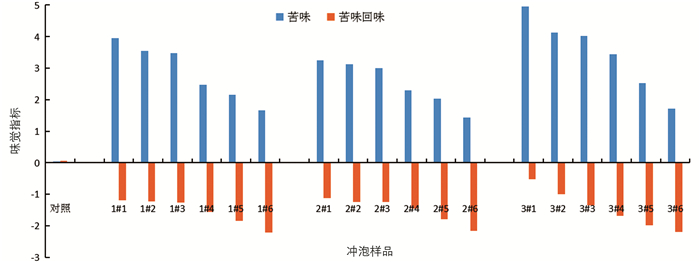

苦味与涩味一般相互依存,饮茶时有苦即有涩,只有当某一种感觉较强时才得以较好区分[29]. 茶汤中的苦味、涩味物质的主要成分是咖啡碱和以儿茶素、单宁为主的多酚类物质,在加工花茶中亦有部分苦涩味来自于鲜花,苦味回味反映了苦味的残留程度. 通过图 8可知,3#茉莉花茶的苦味最大. 随着冲泡次数的增加,3种花茶的苦味趋于持平状态. 1#和2#柑橘花茶苦味始终低于3#茉莉花茶,说明采用包埋工艺的柑橘花茶在苦味的表现上不如茉莉花茶明显.

-

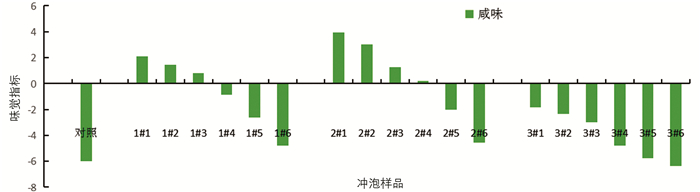

咸味是咸味传感器对样品的应答结果,测试果蔬等植物类样品常会得到较大的咸味值. 在此所指的咸味值并不同于食盐的咸味,而是咸味传感器对果蔬等植物类样品中有机酸盐或无机盐类等物质的应答. 1#和2#柑橘花茶的咸味均高于3#茉莉花茶(图 9). 柑橘花茶在5次冲泡后咸味数值仍高于无味对照点,说明茶汤仍有咸味表达;茉莉花茶在第5次冲泡后茶汤已低于无味对照点,说明茶汤无咸味表达. 因柑橘花茶与茉莉花茶均采用相同的绿茶茶坯,故可推断茶汤咸味的差别应该源于柑橘花和茉莉花之间的区别.

2.1. 嗅觉分析

2.1.1. 挥发性风味检测与感官嗅闻强度

2.1.2. 花茶气味强度变化趋势

2.2. 味觉分析

2.2.1. 鲜味变化

2.2.2. 苦味变化

2.2.3. 咸味变化

-

茉莉花茶在冲泡5次后的气味主要为苯甲酸甲酯、香叶醇、反式石竹烯、邻甲氨基苯甲酸甲酯、α-柏木烯、(顺式)苯甲酸叶醇酯等6种具有茉莉花香特征的物质构成. 包埋工艺的柑橘花茶在5次冲泡后依然有2-蒈烯、D-柠檬烯、γ-松油烯、芳樟醇、芳樟醇乙酸酯、α-松油醇、橙花醇、苯甲醇、苯乙醇、香叶醇、苯甲腈、(α-,β-)金合欢烯、β-紫罗酮、邻氨基苯甲酸甲酯等14种呈香物质.

从化合物定性角度看,柑橘花茶中来自柑橘花的化合物芳樟醇、橙花醇、D-柠檬烯等含量更高,而茉莉花茶中来自茉莉花的苯甲酸甲酯、苯甲酸乙酯等含量更高. 茉莉花茶茶汤挥发性成分的气味强度整体高于柑橘花茶,柑橘花茶则在丰富性和持久性上更佳. 茶汤味觉方面,柑橘花茶在鲜味、丰富性上高于茉莉花茶,在苦味和苦味回味方面均低于茉莉花茶,这表明包埋技术制作的柑橘花茶可有效减轻大众消费群体对于茶叶中苦涩味不适感的抵触. 相同基茶的茶汤咸味差异可能来源于柑橘花和茉莉花的差异. 两种花茶的茶汤酸度均低于酸度无味对照点,表明两种花茶均无酸味呈现.

总体来看,通过与茉莉花茶从茶汤气味嗅闻对比发现,采用包埋技术的柑橘花茶克服了香气不持久的问题,包埋工艺的柑橘花茶具有较好且稳定的气味输出. 柑橘花作为柑橘生产种植过程中的阶段性产物,其掉落量大、利用率低,本研究旨在通过柑橘花制茶工艺的研究,为开发具有高附加值加工农产品提供路径参考,改变传统柑橘种植模式下的单一果品销售收入来源,实现果园业主多元化的效益提升.

下载:

下载: