-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

自伤、自杀意念及行为作为儿童青少年心理危机的典型事件,严重威胁着儿童青少年的心理健康和生命安全,成为全球共同面临的一项重大社会和公共卫生挑战[1-2]. 研究数据显示,青少年群体中有10.86%~30.5%的个体承认曾有终结生命的想法[4-5]. 不仅如此,自杀已成为15~19岁青少年死亡的第二大原因[6-7]. 每年,我国都有成千上万的青少年面临着自杀的风险,给个人、家庭和整个国家带来了巨大的伤害.

自杀意念是自杀行动的前提[8]. 有调查显示,自杀死亡者中,约80%在行动以前表露过自杀意念[9]. 自杀意念是自杀企图和自杀行为的危险因素,能显著预测自杀[10]. 近年来,我国的自杀人群呈低龄化趋势[11]. 因此,及时并准确评估自杀意念,把握自杀意念的影响因素,是防控和干预自杀行为的关键. 本研究拟探究中小学生自杀意念的影响因素及潜在心理过程,以丰富相关理论,为儿童青少年自杀危机干预提供支持.

全文HTML

-

生态系统理论[12]认为,个体发展是其与周围环境相互作用的结果. 家庭作为对个体影响最大的内环境系统之一,其中的亲子关系对个体的心理健康水平具有重要影响[13]. 相较于不健康和消极的亲子关系,拥有良好且积极的亲子关系的个体表现出更高的心理健康水平[14]. Goschin等[15]研究发现,缺乏父母照顾与母亲过度保护的青少年更容易产生自杀意念[15]. 另外,自我决定理论中提到,个体具有与重要他人建立亲密感和联结感的基本需求. 如果个人或情境因素干扰或阻碍了这种需求的满足,会对个体的心理健康产生不利影响,甚至导致自杀意念的产生. 相反,如果这些因素能够促进个体基本需求的满足,将会提高个体的心理健康水平[16]. 换句话说,当中小学生感知到不良的亲子关系,并且在满足对父母感情需求和对自身关注需求之间存在冲突时,他们更容易出现自杀意念. 实证研究结果也支持了这一推测,如,余思等[17]研究发现,父母忽视能正向预测青少年的自杀意念;吕书鹏等[18]研究发现,严厉的父母教养方式与青少年自杀倾向之间存在显著正向关联. 因此,根据上述理论和实证研究,提出假设1:亲子关系可以负向预测中小学生的自杀意念.

-

自尊是个体对自身的持久评价,反映了对自我的肯定或否定态度,以及对自身能力、重要性、成功和价值的信念程度[19-20]. 社会计量器理论认为,个人自尊是人际关系质量的内在反映,它象征着个人与社会以及重要他人之间的联系. 个人的客观经历和主观感受会在很大程度上影响其自尊状态[21]. 因此,当青少年与父母关系良好时,他们有可能会积极地衡量自己在社会中被接纳的程度以及人际交往的能力,并将这些衡量结果融入对自我认知的构建中,以此提高其自尊水平[22]. 以往研究也证明,良好的亲子关系可以显著提高青少年的自尊水平[23]. 因此,我们认为亲子关系可以正向预测自尊水平. 另外,根据Wenzel等的自杀行为认知模型,自杀的诱发因素主要有3个:个体的易感性因素、与心理障碍相关的认知过程以及与自杀行为相关的认知过程[24]. 也就是说,青少年消极思维越多,认知偏差越显著,自杀风险越大. 自尊作为个体发展过程中具有重要价值和意义的易感性因素,会显著激活青少年的自杀意念和行为[25]. 进一步的研究[26]发现,自尊水平能直接预测自杀意念,自尊还会中介外界因素对个体认知、行为的影响. 同样,自杀意念领域的研究也发现,自尊能中介父母忽视对自杀意念的影响[17]. 也就是说,青少年在遭遇不良亲子关系带来的负性事件后,其自尊会显著降低[27],进而引发自杀意念和自杀行为. 基于上述理论和实证研究,提出假设2:亲子关系显著正向预测自尊水平,而自尊水平可以负向预测自杀意念,且自尊在亲子关系和自杀意念的关系中起中介作用.

-

心理素质是指个体通过外界经验和物质来塑造的心理特征,在生理条件的基础上转化为稳定的基本特征和衍生特征. 这些特征与个体的社会适应行为和创造行为密切相关[28]. 根据张大均等[28]提出的心理素质作用机制模型,心理素质(即内在机制)和心理状态(即外显行为)被认为是两个相互关联的层级. 在个体心理健康方面,心理素质对心理状态产生决定性影响,而心理状态则反过来对心理素质产生反作用. 已有研究发现,心理素质与自杀意念或行为显著负相关[29]. 同时,心理素质还能调节外部环境对自杀意念的影响[30]. 有研究发现,心理素质在减轻欺凌受害影响和预防自杀意念方面发挥着重要作用[31]. 基于上述理论和实证结果,提出假设3:心理素质能够调节自尊对自杀意念的影响.

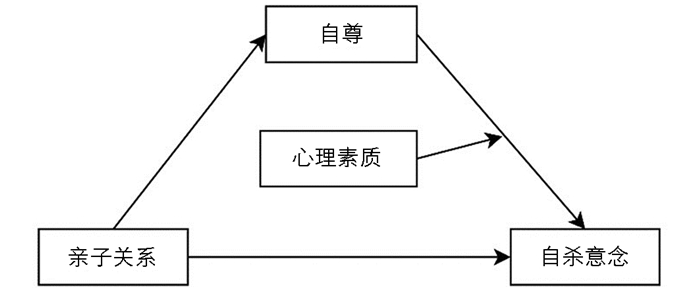

综上所述,本研究构建了一个有调节的中介模型来阐明亲子关系、自尊、心理特征和自杀意念之间的关系(图 1),旨在研究中小学生自尊和心理素质对亲子关系和自杀意念的作用方式,从而为中小学心理健康教育和自杀危机预防工作提供实证支持.

1.1. 亲子关系与中小学生自杀意念

1.2. 自尊的中介作用

1.3. 心理素质的调节作用

-

采用方便取样法,在西南地区9所中小学,以班级为单位,在家长和学生知情同意的前提下,通过学校组织集体测试. 共发放问卷18 900份,剔除无效作答问卷后,共获得有效问卷17 352份,有效回收率为91.80%,年龄范围9~19岁,平均年龄12.48岁(SD=2.73). 其中男生8 484人(48.90%),女生8 868人(51.10%);3年级1 236人(7.10%),4年级3 560人(20.50%),5年级3 111人(17.90%),6年级2 876人(16.60%),7年级1 199人(6.90%),8年级2 061人(11.90%),9年级1 026人(5.90%),高一591人(3.40%),高二624人(3.60%),高三1 068人(6.20%).

-

采用王美萍等[32]根据Olson等人编制的家庭适应和亲子亲合评价量表修订的亲子亲合量表中文版,该量表包含3个维度,分为父子亲合维度和母子亲合维度,相加为亲子亲合总维度. 量表中共20个项目(如,“我与父亲困难时相互支持”),其中10个项目衡量父子关系,10个项目衡量母子关系. 采用5点评分系统,1表示“几乎从不”,5表示“几乎总是”,分值越高,说明个体与父母的亲密程度越高. 在本研究中,整体家庭人际关系、父子关系和母子关系的Cronbach's α系数分别为0.87,0.78和0.80.

-

采用夏朝云等[33]人编制的自杀意念自评量表(Self-rating Idea of Suicide Scale,SIOSS). 该量表包含26个项目(例如,“我觉得我的生活是失败的”),涵盖的因子包括绝望、乐观、睡眠和掩饰. 参与者回答问题时可以选择“是”或者“否”. 综合计算绝望、乐观和睡眠因子得到的分数可以作为自杀意念的总分. 在这项研究中,如果自杀意念的总分数达到12分或以上,并且掩饰因子得分低于4分,我们可以得出存在自杀意念的结论. 此研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.77.

-

采用胡天强等[34]修订的中学生心理素质问卷(简化版)和小学生心理素质问卷. 其中,中学生心理素质问卷共24个项目(如,“我能勇于面对挫折,不灰心不气馁”);小学生心理素质问卷共27个项目(如,“遇到挫折和失败时,我会给自己打气”). 量表均包含认知、个性和适应3个方面的维度,使用5点计分,1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”. 本研究中,中学生和小学生心理素质问卷的Cronbach's α系数分别为0.97和0.96.

-

采用Rosenberg[20]编制、王萍[35]等修订的自尊量表(Rosenberg Self-Esteem Scale,RSES). 该量表为单因素结构,包含10个项目(如,“我感到我有许多好的品质”). 针对自尊水平的评估,采用4点评分标准,1代表“极不符合”,4代表“极符合”. 研究结果显示,本研究中使用的自尊水平评估量表具有良好的内部一致性,其Cronbach's α系数为0.86.

-

本研究使用SPSS 27.0统计软件进行数据的检验、描述性统计和相关分析,同时,结合Hayes编写的SPSS宏程序PROCESS来整理和分析数据. p<0.05为有统计学意义.

2.1. 研究对象

2.2. 研究工具

2.2.1. 亲子关系

2.2.2. 自杀意念

2.2.3. 心理素质

2.2.4. 自尊

2.3. 统计方法

-

通过应用Harman单因素方法对共同方法偏差进行验证,结果发现有14个特征根大于1的因子. 最大的共同因子可以解释25.62%的方差,该值低于40%的临界标准值. 这意味着研究数据中没有出现严重的共同方法偏差.

-

本研究中,儿童青少年的自杀意念检出率为9.11%,其中,小学阶段检出率为6.83%,初中阶段检出率为10.85%,高中阶段检出率为16.64%. 对各变量进行描述统计和相关分析,结果如表 1所示. 中小学生的亲子关系、自尊、心理素质与自杀意念得分呈显著相关.

-

本研究在对有调节的中介模型进行分析时,将性别作为控制变量[37]. 采用PROCESS插件检验有调节的中介效应.

首先采用PROCESS插件的Model 4进行自尊的中介效应检验,结果如表 2所示. 在预测自杀意念方面,亲子关系展现出显著的负向影响(β=-0.37,t=-57.35,p<0.001),即表现出明显的总效应. 当亲子关系和自尊同时预测自杀意念时,自尊对自杀意念的负面预测作用仍显著(β=-0.38,t=-52.74,p<0.001),亲子关系对自杀意念有明显的负面预测作用(β=-0.17,t=-23.31,p<0.001). 采用偏差校正非参数百分Bootstrap检验,研究结果显示,自尊在亲子关系对自杀意念的影响中起重要的中介作用. 中介效应为-0.20,其置信区间为[-0.22,-0.20],表示中介效应对总效应贡献了56.76%.

然后,采用PROCESS插件的Model 14对心理素质的调节作用进行检验,结果如表 3所示. 在控制性别的情况下,方程1显著,表明亲子关系与自杀意念之间存在显著的负向关系(β=-0.37,t=-57.35,p<0.001);方程2显著,即亲子关系对自尊具有显著的正向预测效应(β=0.547,t=90.06,p<0.001);方程3显著,即自尊负向预测自杀意念(β=-0.41,t=-51.74,p<0.001),且自尊和心理素质的交互项显著(β=0.23,t=44.32,p<0.01),表明心理素质调节自尊对自杀意念的影响路径.

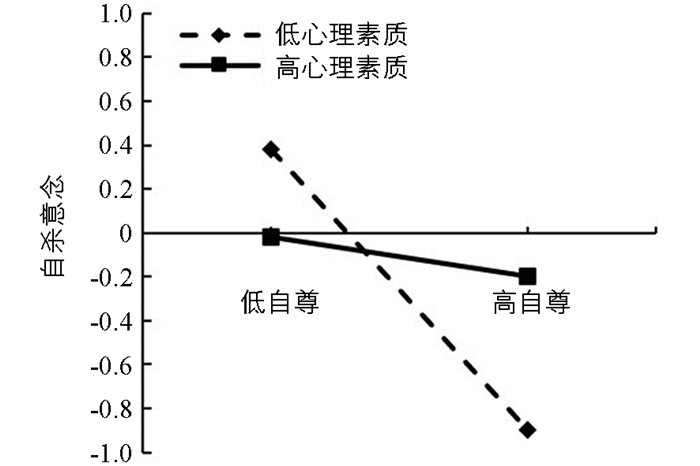

通过简单斜率检验进一步分析调节作用(图 2). 结果显示,对低心理素质的中小学生而言,自尊对自杀意念的影响较大(βsimple=-0.64,t=-66.35,p<0.001);对于高心理素质的中小学生而言,自尊对自杀意念的影响较小(βsimple=-0.18,t=-19.64,p<0.001). 这说明随着中小学生心理素质的提升,自尊对自杀意念的负向预测作用会有所减弱,表明心理素质可以缓冲自尊对自杀意念的影响.

3.1. 共同方法偏差检验

3.2. 描述性统计和相关分析

3.3. 中介效应检验

-

本研究旨在探讨中小学生的亲子关系与自杀意念之间的联系以及潜在的心理过程. 研究结果表明,中小学生的自杀意念不仅受到亲子关系的直接影响,还受到自尊的间接影响. 此外,心理素质在自尊对自杀意念影响方面发挥显著的调节作用.

-

本研究表明,中小学生的亲子关系与自杀意念之间存在直接的、正向的预测关系. 这一发现与既往的研究结果一致[38],同时验证了本研究的假设1. 生态系统理论[12]和自我决定理论[14]可以解释这一结果. 生态系统理论认为,家庭是由相互联系、相互影响的家庭成员组成的系统. 和谐的家庭体系对孩子的健康成长有重大影响. 由于孩子年龄较小且自我发展尚未成熟,他们对父母的依赖更为明显,并容易受到重要他人(特别是父母)的影响. 不良的亲子关系可能导致孩子主动将其内化为自身的过错,将自己视为父母的负担,从而产生累赘感,并可能导致自杀意念的出现. 根据自我决定理论,个体对于与重要他人保持稳定的亲密感和联结感有着迫切的需求. 也就是说,当中小学生在不良亲子关系中感受不到和父母的亲密联结,基本需要得不到满足时,会对心理健康产生负面影响,容易诱发自杀意念.

-

据本研究调查所得,中小学生的自尊水平能够对其自杀意念产生影响,这一结论与既往研究相符[17],进一步验证了假设2的准确性,同时对自尊的“社会计量器理论”和“自杀行为认知模型”提供了支持. 中小学生处于自我同一性发展的关键时期,当面临不良亲子关系时,个体可能会产生被排斥和被拒绝的感受,这可能导致消极评估和自我归因,使个体认为父母忽视自己是由于自身的原因. 当自尊心处于低水平时,个体往往会呈现出极端、绝对、单一方向的判断倾向,这种倾向可能会使个体无法控制过激思维,从而导致自杀意念的产生[40]. 也有研究直接得出结论,即低自尊是导致个体产生自杀意念的重要原因之一[41]. 本研究的结果支持了这种观点,并提供了进一步的证据,表明不良的亲子关系会引发低自尊,而低自尊又会影响自杀意念的产生和发展. 此外,我们还揭示了低亲子关系、低自尊和自杀意念之间更为具体的潜在心理过程,即低亲子关系-低自尊-自杀意念的作用路径.

-

本研究发现,心理素质在中小学生自尊与自杀意念之间发挥着调节作用,即随着心理素质的提升,自尊对中小学生自杀意念的负向预测作用会有所减弱,这表明心理素质可以缓冲自尊对自杀意念的影响,这证实了本研究的假设3,同时,该研究结果还支持了心理素质作用机制理论[42]. 心理素质是指包含认知、个性和适应性等内在心理品质的综合概念. 在认知层面,心理素质包括一般认知能力和元认知能力. 在个性品质方面,心理素质涵盖了理智性、自信心、进取心等因素. 在适应性维度中,心理素质涵盖了情绪适应、人际适应和挫折耐受力等因素,这些因素对个体心理健康水平具有重要影响[28, 30, 42],是自杀意念的重要影响因素. 同时,高心理素质能够让个体更好地发挥自我的内在资源,从而达到缓解压力的效果,因此,拥有高自尊和高心理素质的青少年群体,表现出较低的自杀意念. 研究发现,对于自尊心较低的青少年而言,在影响其产生自杀意念的多种因素中,低自尊起着主要作用[26]. 具有高心理素质的个体能够更有效地适应各种外部压力,包括低自尊等因素[30]. 因此,心理素质的调节作用启示我们,要重视通过培养中小学生的自尊意识、提高自尊水平来降低其自杀意念;更要重视完善心理素质教育,提升中小学生心理素质,这对降低其自杀意念有着重要意义.

-

在已有研究的基础上,本研究深入探讨了亲子关系在中小学生自杀意念潜在心理过程中的作用,既有理论意义,也有实践价值. 在理论层面,本研究揭示了亲子关系、自尊、心理素质和自杀意念之间的复杂互动关系,对于我们深入了解中小学生自杀意念的形成和发展机制具有重要意义. 在实践层面,研究中小学生自杀意念的心理过程对于预防和干预自杀至关重要. 首先,家长应高度关注亲子关系,因为不良亲子关系是青少年产生自杀意念的先决条件. 家长应抽出更多的时间参与到孩子的生活和学习中,真正走进孩子的心里. 其次,通过提升个人自尊心,可以有效降低自杀意念的产生. 重视中小学生自尊心的培养,引导他们树立积极的自我意识,也能达到减少自杀意念的目的. 同时,更要重视通过多种途径加强中小学生的心理健康教育,增强学生的心理弹性,培养乐观、希望、自信、独立等积极心理品质,提高心理素质.

本研究也存在一些局限. 首先,本研究采用的是横断研究设计,它无法推断各变量之间的因果关系. 因此,未来的研究可以考虑采用纵向研究设计. 其次,就自陈式问卷报告而言,对于小学低年级学生来说,可能存在对题目理解不准确的情况,导致自我报告存在偏差. 因此,未来的研究可以采用自我报告和他人报告(如家长)结合的方式.

4.1. 亲子关系与中小学生自杀意念的关系

4.2. 自尊的中介作用

4.3. 心理素质的调节作用

4.4. 本研究的价值与局限

-

(1) 亲子关系能显著负向预测中小学生的自杀意念,显著正向预测自尊水平;自尊水平显著负向预测中小学生的自杀意念;

(2) 自尊水平在亲子关系与中小学生自杀意念的关系中起中介作用;

(3) 心理素质在自尊与中小学生自杀意念的关系中起调节作用.

下载:

下载: