-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

进入21世纪以来,社会生产变革改变了传统家庭结构形式,父母陪护子女时间大量缩减,“屏前娱乐”现象普遍,同时儿童户外活动空间规划的缺失,导致儿童活动不足,出现了儿童体质衰减[1]、独立性下降[2]、肥胖[3]、近视[4]等诸多问题,其成长问题日益严峻. 研究表明,建成环境可以通过体力活动影响公众健康[5],而户外自然环境是儿童重要的教育资源[6],儿童的体力活动与环境空间有着密切的联系,积极丰富且接近自然的环境因素可以吸引儿童进行大量主动式活动[7]. 1996年,欧美发达国家提出“儿童友好城市”,倡导积极共建满足儿童需求的城市和社区. 社区环境是如何影响儿童体力活动的机会,并通过公园、政策、公共空间促进儿童活动,国外学者们也曾做过大量相关方面的研究[8-9]. 社区空间作为城市的基本单元,不仅是人类生活重要的载体,也是促进儿童身体发育、人格培养、心理健康的重要环境.

与西方发达国家不同,我国城市化进程正高速发展,由于土地的集约化利用,开发了“回迁小区”等以“实物补贴”形式的政策性产品,前期建设投入较少,绿色基础设施不够完善,缺乏对儿童户外活动空间的关注,建成后,原住民仍然保留着以往的生活习惯和行为方式,在一定时间内影响着社区的综合环境. 同时,回迁小区住户以恋旧的老人居多,隔代陪护儿童的现象更加普遍. 此外,部分居民将闲置住房转让、出租给大量外来人员,打破原有人口结构,形成了复杂的社区环境. 因此,回迁社区在人居环境、人文环境和人口构成上与城市其他社区存在一定差异. 我国学者在儿童活动与户外环境联系方面的研究成果较多. 如陈思锶等[10]对城市儿童户外活动空间配置研究现状进行了较为详细的评述,在不同城市社区户外环境对儿童户外活动的影响进行了探索[11-13],采用了定量研究工具揭示两者之间的联系,如全明辉等[14]采用GPS和加速度计对上海市121名儿童青少年测试得出受试者的通学路径和聚集活动场所. 何晓龙等[15]对297名儿童青少年进行一周的追踪调查,通过GIS发现小区周边运动场所和设施的增加对体力活动有促进作用. 另外,以儿童友好视角对社区户外空间的元素和设计原则等不同方面进行了探讨和构建[16],并且对儿童户外活动空间体系做出了实践[17]. 然而,对于特定的地域环境,如回迁社区儿童户外活动空间的探索较少,特别是对儿童群体的偏好特征研究较为薄弱. 由于回迁社区自身环境和所属地区的特殊性,这类实现了基本居住要求的保障性住宅环境,在满足儿童居民对环境空间的成长需求方面还存在很大差距. 因此,本研究以安徽省合肥市绿怡居小区为例,调查研究儿童体力活动偏好和对社区环境的要求,着眼于儿童友好的视角为科学、人性化的城市回迁社区户外环境优化献策,为“健康中国”和“城市微更新”提供创新角度.

全文HTML

-

绿怡居小区位于合肥市政务文化新区,建成于2004年,是合肥市典型的大规模回迁小区. 小区占地面积约24.5 hm2,分为西区和东区,两区各有40栋住宅楼(以多层为主)和1 800多住户,并设社区办事处、卫生服务中心、农贸市场、小学、幼儿园. 本文研究范围聚焦在居住用地(多层住宅区),不涵盖小区围墙外的高层住宅和社区服务性质用地(图 1).

-

本研究从空间、时间两个维度,探究儿童户外体力活动偏好与城市回迁社区公共空间类型的内在联系. 首先,通过实地走访,对绿怡居小区进行社区空间信息采集,对小区信息状况进行逐一记录,并将社区空间划分为“点” “线” “面”3大类空间. 其次,运用行为观察法[18],于2021年12月的4个工作日和2个休息日进行实地调研,将6个调研日的7:30-8:30,12:30-13:30,15:30-16:30,18:30-19:30作为取样调查的具体时间段,将时间划分为上午、中午、下午、晚上4个时间段,期间有6名专业人员分区域进行扫描采样信息记录. 在尽可能不影响被观察儿童行为活动的情况下,以人工清点、拍照记录、录像的方法记录儿童户外活动具体信息;将采集到的数据信息录入Arc GIS进行核密度分析,获得儿童户外体力活动的时空分布特征热力图,剖析儿童户外体力活动与社区空间的相互关系,得出儿童偏好的空间、时间、活动类型等特征. 另外,对儿童绘制的感知地图进行解释归类,分析儿童对环境空间因素的价值判断,得出户外活动空间对儿童活动的影响. 运用儿童心理学和扬·盖尔户外活动理论还原儿童活动与空间环境的互动情景,根据儿童行为偏好和各个特征空间的活动规律,结合问卷揭示儿童户外体力活动的空间行为特征和不同类型儿童活动的偏好差异. 最终,利用儿童主观层面对活动空间的评价,总结儿童户外体力活动偏好与回迁社区公共空间之间的关系.

-

依据儿童群体的身体机能、行为特征、认知能力和心理特殊性,将其划分为3个年龄段,即4岁以下幼儿、4岁至7岁以下、7岁至13岁以下学龄儿童. 经过2021年12月期间的9次调研走访,共获取有效活动记录952条,其中工作日661条,休息日291条,男孩614条,女孩338条. 回收有效调研问卷128份,男孩83份,女孩45份. 儿童感知地图共52张,共计26份(男孩12份,女孩14份)绘画地图.

1.1. 研究区域概况

1.2. 研究思路与方法

1.3. 研究对象与样本量确定

-

图 2显示绿怡居户外活动的男孩总占比(64.49%)高于女孩(35.51%). 从各个时间段来看,早晨社区内儿童活动意愿最低,仅有68条记录. 下午是儿童活动次数最高的时间段,中午次之. 从现场表现来看,男孩活动频次和强度相比女孩要高,且无论是工作日还是休息日,儿童活动对家长陪同有较强的依赖性. 另外,在活动类型上,将获得的儿童户外行为活动划分为8种类型[19](表 1).

其中,健身娱乐活动、通过、随机活动3项活动总占比为77.31%,属于活动占比较高类别;自带玩具、团体游戏、骑自行车、停坐占比较小,均未超过10%,而商业活动仅为0.42%. 活动空间多集中在广场、小花园、有健身设施的区域. 4岁以下幼儿多在儿童娱乐设施活动,并有家长看护;4岁至7岁以下儿童活动性比较自主,活动类型较为多样,活动地点不定;7岁至13岁以下儿童独立性强,活动规律且强度高,结伴活动概率较大. 现场活动记录显示,绿怡居社区中“结伴活动”次数最多,独自活动最少(图 3),根据观察,这一现象与下午儿童放学结伴回家的活动相关. 而在各个时间段内,出于安全顾虑的低龄儿童家长看护和限制其自由行动,降低了其独自活动的可能.

-

将行为地图数据导入Arc GIS获取儿童户外活动的空间分布(图 4),总体来看,儿童在空间活动上主要表现为“大集中”“小分散”的特点. 儿童活动主要围绕广场和小花园的东西场地进行活动. 两处区域面积较大,适合人数较多的组织类游戏,并且受车流影响较小,视野开阔,具备家长看护的物质条件. 其次,这两个区域向心性强、可达性高,有较多的健身和基础设施,是社区居民日常活动的主要场所. 广场上的文化大舞台和树桩可供儿童爬高,基础设施供家长休息与邻里交谈,促使儿童体力活动的提升;小花园内提供了儿童玩耍的滑滑梯、跷跷板、单杠等儿童娱乐设施,为儿童贡献了大量的体力活动率;另外,社区内的儿童多数在西侧的绿怡居小学就读,对于通学、出行和活动来说,广场和小花园属于高频次流动区域. 然而,儿童较高频次的空间使用需求,往往会对空间质量与基础设施有一定的要求. 经过观察和调研发现,儿童对游戏空间的选择不仅仅只关注于自身条件,更多时候容易受到环境的影响,他们更喜欢在热闹的环境中完成体力活动. 在道路、楼下等“点”“线”区域,儿童活动密度较低. 从空间信息判断,这些公共空间缺乏可供儿童活动的条件,卫生状况不佳、车辆停放拥挤且通行影响大,存在一定安全隐患,故儿童活动意愿不高.

-

图 5结合行为注记信息得出儿童活动主要在中午和下午两个时间段,其他两个时间段活动较少,且活动强度不高. 中午和下午因为有“多余的时间”供儿童自由支配. 中午社区儿童因有学业压力和家长监督,其活动往往不会离家太远,多是在附近道路和楼下进行,等待父母呼唤回家. 下午时间段是儿童活动的高峰期,处在小学放学时间,接送儿童的家长会陪伴他们在广场或小花园等附近活动,而独自回家和结伴回家的儿童往往会在回家路上发生大量活动,并且在场地开阔或有其他儿童活动的地点稍作停留. 由于绿怡居居民有相当部分是外来租户和外出务工人员,城市模式延长了通勤时间以及体力劳动的负荷,可能会限制父母和孩子一起进行体育锻炼等活动. 因此,缺乏父母监管的儿童不太愿意回家太早,会选择在有熟人或玩伴的地方进行逗留玩耍. 早上是儿童户外活动最少的时间段,户外活动的儿童多为家长陪同且年龄较小,这点在工作日和休息日无明显变化,而大龄儿童则是在工作日忙于学业,休息日多是参加课外补习活动,另外一部分儿童仅在社区内进行散步、骑车等活动. 在晚上时间段,儿童相较于早上有着明显的数量优势,但与中午和下午活动时间段相比还是较少. 晚上多是儿童跟随家长外出活动,男孩多于女孩. 家长担心独自活动儿童的安全和社区环境复杂等问题,在女孩受访者身上体现得尤为突出.

-

男孩活动相对集中(图 6),在广场、廊亭、小花园“面”状空间活动频次高. 廊亭和广场的大舞台存在地面高差,男孩喜欢在此进行爬高、做游戏、踢足球等中高强度体力活动,小花园在设施和空间条件上能够吸引儿童大量活动,常常是家长带儿童活动的主要区域. 另外,这些“面”状空间有石桌凳供人休息,场地面积较大,老年人在此进行下棋打牌等社交活动,也可以顺带看护儿童. 与之相比,“线”和“点”状空间活动频次相对较低,主要有西区15和16号楼宅间、西区西门出口、东区30和21号楼宅间、2和3号楼宅间,这些活动区域里的儿童经常组团玩耍且多为和邻居、同学、小伙伴等熟人一起,因此受场地、设施等条件约束较小,适宜进行小范围较简单的中强度体力活动. 东区在活动人数上比西区更为显著,男孩相比女孩的活动辐射面更大.

除了广场、小花园“面”状空间的聚集性活动,女孩在“点”和“线”状空间上活动较为分散(图 6). 相对于男孩,女孩的家长陪同出行率更高;在活动空间上,年幼女童在小花园、广场上活动较多,而大龄女童则表现出了较高的活动随机性,往往是结伴同行,多为散步聊天、组织简单游戏的低强度体力活动. 东区比西区活动人数更多,在小范围增加了许多组团式活动.

-

调研共观测到行为活动58种,不同体力活动能量消耗存在差异,参考美国《儿童青少年身体活动能量消耗纲要》(以下简称《纲要》)[20]对儿童体力活动再次进行统一划类(表 2),并根据《纲要》内的METy(能量消耗基础代谢率,指不同身体活动的能量消耗,用METy的倍数来表示)把儿童体力活动强度划分为4个层级:久坐(≤1.50 METy)、低强度(1.50~2.99 METy)、中等强度(3.00 METy~5.99 METy)、高强度(≥6.00 METy)[21].

图 7显示儿童活动强度在空间上存在显著差异. 在空间分布上,久坐行为呈现出“两核多点”现象,低强度主要集中在广场周边、东区16和26号楼宅间、西区12和21号楼宅间,中强度空间分布较为均匀且最多,而高强度则主要出现在有活动设施的广场、东区21和30号楼休闲处、廊亭、小花园等空间. 结合社区空间信息可以得出,久坐受场地条件限制较小,主要表现在玩玩具等休闲活动上,并呈现出散点式分布. 低强度活动最少,是由于此类活动不具有高频次出现的条件,如拾取废物、写作业、玩树枝等活动容易受其他因素影响且随机性较强. 中强度活动内容最多,是儿童日常最常见的活动类型,这类活动在空间中流动性较大并容易开展,在儿童陪同类型上结伴、组团活动较多. 根据场地条件可以推断儿童活动与社区空间的相关性,在一定消极因素影响下,儿童会创造出丰富多种的活动方式. 而高强度活动则主要在有可供儿童玩耍的空间内进行,对场地条件有较高的依赖性,与中强度活动相比人数较少,因此,该城市回迁小区内,儿童中强度活动是主要的活动方式且活动具有一定的选择性和适应性.

-

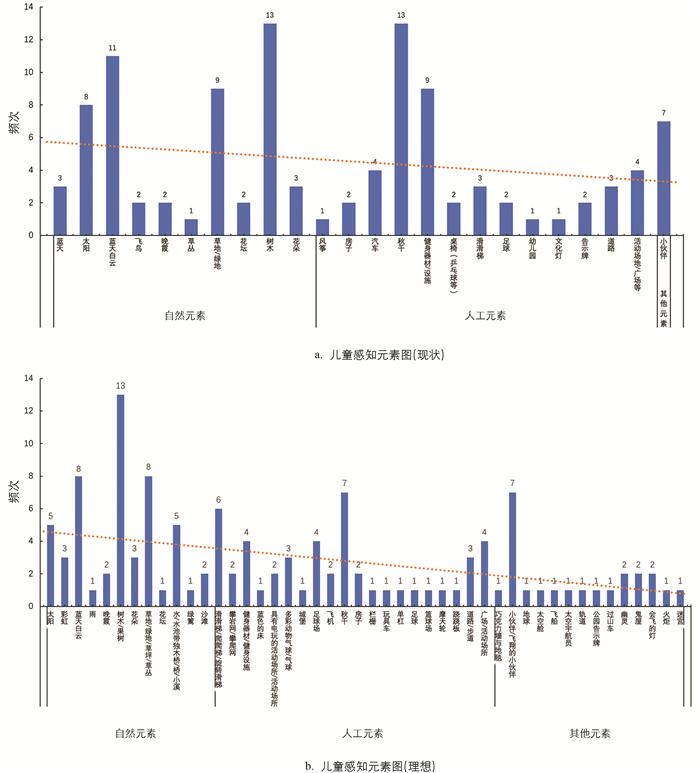

环境感知地图是人对环境空间内在印象表征的过程,它能够为儿童表达对环境空间的判断提供有效的方法[22]. 规定儿童30 min内用彩色蜡笔在A4空白纸上完成2幅感知地图(分为现状和理想两类绘画)(表 3),由专业人员引导,要求儿童根据印象画出在社区内经常玩耍和理想型玩耍的环境,绘画完毕后询问儿童内容信息并进行解释. 共获得环境感知元素74种,依据物理和空间属性特征将其分为自然元素、人工元素、其他元素3类(表 4). 其中现状感知24个环境元素,自然元素频次最高,为54.

图 8显示了最为显著的元素具体内容,这些元素直接对应着社区内的广场、小公园和廊亭等场地,说明儿童喜欢在晴朗的天气且接近自然和拥有游玩设施的场地进行体力活动,代表了儿童户外活动意愿. 在理想绘画中出现46个环境元素(图 8). 自然元素出现总频次最高为52,而人工元素和其他元素次之,分别为48和23. 其中自然元素中的太阳、蓝天白云、水池、树木、草地等仍然占据主要位置,人工元素中的秋千、活动场所、滑滑梯等出现频次依然很高. 另外,一些如太空舱、飞船、鬼屋、迷宫等元素出现在理想绘画中,代表了富有想象力和探险属性的元素,从侧面反映了儿童对现阶段活动场地不足的建议. 其次,“小伙伴”均是两类绘画中出现频次较高的元素,说明了儿童的社交需求. 结合儿童行为注记信息,验证了结伴出行和玩耍是该社区儿童日常活动的主要结构形式这一论断.

-

加拿大萨斯喀彻温大学编制的儿童青少年体力活动问卷PAQ-C,是适用于调查儿童青少年身体活动水平的自填式调查问卷,具有良好的内部一致性信效度[23],作为此次评估儿童身体活动水平的工具,采用李克特5点式调查问卷设计,活动得分计算划分为3类标准:低强度(PAQ≤2)、中强度(2<PAQ≤3)、高强度(PAQ>3)[24].

通过对PAQ-C调查问卷的统计和分析(图 9),可以看出社区儿童体力活动水平总体较高,低强度占8%,中高强度占92%. 无论是观察活动情况还是问卷调查的统计,均显示男孩的活动率比女孩要高. 根据现场表现来看,男孩在感知到的社区环境中,活动的积极性更为强烈;女孩偏向陪同性的组织类活动,对于环境的感知敏感度虽高,但出于身体机能和性别差异等因素,女孩活动更容易受限. 另外,家长对女孩的看护率较高,从而降低了女孩的活动范围. 在年龄段上,4岁以下的儿童占6%,4岁至7岁以下占13%,7岁至13岁以下占81%. 说明7岁至13岁以下的儿童活动独立性更强,活动机会较多,是社区内儿童体力活动的主要群体. 对于7岁及以下的儿童来说,父母出于安全考虑,并受陪护时间和精力所限,很大程度上约束了其活动行为. 其次,在活动强度占比上,男孩低强度活动仅占4%,中高强度各占了48%;女孩低强度活动占18%,中强度占55%,高强度占27%. 因此,男孩在中高强度活动上表现了极高的水平,而女孩中强度活动贡献了大量的活动率,低强度和高强度活动则表现较为均衡,与行为观察结论具有一致性.

2.1. 儿童户外活动概况

2.2. 儿童体力活动空间分布特征

2.3. 儿童体力活动时间分布特征

2.4. 儿童体力活动属性偏好特征

2.4.1. 儿童性别视角下的体力活动行为偏好分布特征

2.4.2. 儿童体力活动强度视角下的空间偏好分布特征

2.5. 回迁社区户外环境与儿童体力活动行为偏好关联性分析

2.5.1. 儿童户外环境感知与体力活动行为偏好关联性

2.5.2. 儿童户外体力活动水平情况调查

-

基于上述研究,结合儿童心理学[25]和扬·盖尔户外空间活动理论[26],总结得出城市回迁社区环境与儿童体力活动的相互作用机制模型(图 10),表明两者有着互相作用的联系:①城市回迁社区户外环境中的空间条件,从设施与环境、活动人流、场地大小、可达性等多方面影响儿童体力活动的积极性;②儿童对户外环境有着强烈的感知和选择性,并根据场地状况实现不同形式的体力活动;③户外环境通过感官刺激和环境质量的优劣等因素吸引和限制儿童活动;④儿童具有丰富的创造性和强大的适应性,能在不同的环境中创造符合身心特点的活动类型.

具体而言,绿怡居小区儿童户外活动呈现出“两核多点”的空间分布特征,供儿童进行集中组织类活动的广场、小花园两处场地,其“面”状空间因具备一定的可达性和活动条件,与社区儿童体力活动关联性最高,高强度和低强度的体力活动均发生在这两处附近. 其次是易产生随机性中强度体力活动的“点”状空间. 在早晚的低频次活动时间段,儿童活动选择距离家较近的宅间、路边进行活动;在下午的高频次活动时间段,儿童户外活动类型较为丰富,尽管受场地条件限制,但也创造出丰富的活动形式,吸引大量同龄儿童的陪伴式活动,如利用广场树桩爬高、小花园场地踢足球、道路两旁的石椅凳玩棋盘与卡片游戏等. 男孩活动较为集中,在“面”状空间活动频次高,而女孩则表现出多“点”状活动现象,女孩在活动频次和活动强度上都比男孩要低,这与多份研究调查结论一致(图 11).

根据研究发现,儿童感知能力与成人有着明显的差异,稍小儿童对环境的关注集中在是否提供玩耍活动因素(小伙伴、设施等),而家长和大龄儿童更在意安全性与活动场地(空间规模是否满足活动类型)等条件. 具体来说,户外场地(人流、使用情况、空间优劣等)、设施可供性(供儿童可玩的要素等)会从物理功能上提供或限制儿童的活动,进而影响儿童的感知、体力活动水平和类型,如儿童会选择在该小区的宽广路面上进行球类运动. 另一方面,空间要素的色彩、质地、造型和高差也会通过感官刺激吸引儿童活动,如小公园内多彩的滑梯是儿童最喜爱的设施,而广场舞台的地形高差常被儿童用来进行互动游戏等. 此外,前述分析也表明,小区内儿童活动具有较高的结伴现象,也从侧面反映了儿童较强的社交需求和从众心理.

绿怡居小区户外环境为儿童活动提供了便利,儿童活动水平总体较高,但其设施条件、绿化质量、环境适宜性等方面未达到居民和儿童活动需求的满意程度,在功能性和安全性方面表现不足,特别是在人员复杂且汽车穿行的空间中进行多项活动,存在极大安全隐患. 在此环境中活动,需要增加家长的陪同看护,降低了儿童独立性活动可能,限制了儿童体力活动类型. 综上所述,该城市回迁社区户外环境对儿童体力活动行为偏好具有显著影响,儿童也会根据自身条件,通过适应户外环境来满足体力活动需求.

-

以绿怡居为代表的回迁及老旧社区,提倡以“微更新”方式将大量“消极空间”[27]转变成为“积极空间”. 例如,在“面”状空间周围设置低矮绿篱,将其与车流道路进行一定的隔离,将敞开式环境设计为“半封闭、半围合”的庇护空间,以降低意外风险. 对“线”状空间与路径适当加装虚拟隔断,设置安全警示牌,并使其与宅间小型绿地相连,保障儿童的中低强度的社交和休闲活动. 在有条件的情况下,规划和改造停车场地,加强对汽车停放的管制. 除了物理空间和技术逻辑,更要注重社会生活层面的“微更新”,提升软性指标,加入居民环境评价系统,监督并参与社区治理. 听取和收集居民与儿童的合理意见,采取适应性措施,满足不同阶段儿童户外活动的时长和质量,保障充足安全的体力活动.

-

回迁小区及老旧社区改造通常是一种政府管辖,街道、社区负责,施工单位实施的“自上而下”的行为,这种基础性、结构性的改造一定程度上改善了社区的居住环境,但这类社区牵涉因素多、建设施工周期短,往往重工程轻设计,特别在设计论证环节薄弱. 因此,高校相关设计专业应利用自身资源优势介入社区微更新的创新实践,与大学服务社会的人才培养宗旨相契合. 在我国社区更新中,社区花园是从社区规划到社区治理的重要举措,是多元共治下社会关系的联结纽带,不仅推动着城市更新和发展,为基层组织探索地方创生提供可行路径[28],还对优化社区环境品质、开展儿童劳动教育、促进居民身心健康、提高居民参与度具有重要意义. 加强社区与高校的联系,让高校研究成果为社区提供科学有效的“智囊意见”,也助力了高校“产-学-研-设”的人才培养模式构建. “校社共建”的社区花园是促进社区环境治理和支持儿童户外体力活动行之有效的方法,可以让政府、高校、社会公益、社区和儿童携手并进,实现多方共建共创、居民儿童共享共治.

-

本研究分析了城市回迁社区户外环境与儿童体力活动的相互作用机制,以真实的观察和在地性发现,解释了儿童在户外空间的体力活动行为偏好,总结了两者的关联性,也存在一些需要讨论的地方:本研究仅在12月份冬季期间开展调查,时间跨度有限,不能代表全年结果;选取一个社区作为研究对象,实证结果的代表性有待验证,后期可以进行对照实验和共性对比研究;采用的调查问卷在我国可能存在国情适用性差别,且易受儿童活动周期和记忆力偏差影响. 期望未来能结合客观输出数据的定量性工具提供更为客观的研究结论,并有待于从社会生态学、人口因素(收入高低等)、环境多因子、地域特征等多学科与多方法结合的纵向层面进行探究.

下载:

下载: