-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告[1]指出,过去10年全球平均气温比1850-1900年高出约1.1 ℃. 大部分地区极端高温热浪事件发生频率和持续时间不断增加,强度频频创下新高[2-3]. 未来一些地区的干旱将更加严重,如东亚、北美西部、西欧和中欧[4-7].

北半球夏季极端高温热浪等极端事件发生频繁,中国是受气候变化影响较强的敏感脆弱地区. 在过去几十年里,中国极端高温事件发生频率呈增加趋势[8-9]. 进一步的研究指出,极端高温事件变化趋势表现出发生区域、事件强度、持续时间各不相同的差异性[10-12]. 在发生区域上,干热型高温一般出现在我国华北、东北和西北地区,湿热型高温一般出现在我国沿海、长江中下游以及华南等地区[13-14]. 在发生频率及持续时间上,华中、华东和西北地区的平均高温热浪次数及总天数要多于中国其他地区,而北方的热浪天气持续时间短,强度更大[15-16]. 西南地区以0.012 ℃/年的增温速率变化,高于全球平均温度上升速率,而该地区降水量在近50年来呈下降趋势[17-18]. 贵州省近50年来极端暖指数总体呈上升趋势,并且高海拔地区上升趋势更为明显;极端冷指数在2000年后显著降低,整体变暖趋势较为显著[19].

流经云南、贵州、四川共400多公里长、海拔300~600 m的赤水河谷地段,是中国顶级酱酒酿造的黄金地段. 但是,在全球气候变暖的背景下,持续高温热浪天气往往伴随着少雨干旱,与土壤湿度、植被指数呈明显的负相关性,影响植物生长发育,使农林牧业的产量和品质下降[20-21]. 当温度高于25 ℃时,高粱籽粒大小和产量降低[22]. 目前,关于赤水河流域周边地区气温变化呈哪种模态变化的研究较少,无法准确地为白酒产业提供气象服务. 因此,对酱酒产区气候进行调查,厘清当地温度变化趋势,对揭示茅台酒产区气候的独特性具有一定的意义.

全文HTML

-

1) ERA5再分析资料. 水平分辨率为1°×1°的1 000~100 hPa逐月再分析资料包括:温度场、垂直速度、经向/纬向风、2 m温度、位势高度;水平分辨率为0.1°×0.1°的地面逐月资料包括:2 m温度场、降水;0.1°×0.1°的地面逐日资料包括:日最高、最低温、日均温. 时间范围:1979-2022年[23].

2) 根据中国气象局国家气象信息中心提供的国家地面站日值数据,从中选取合江、赤水、习水、古蔺、仁怀、金沙、毕节、威信、镇雄9个站点1979-2020年的逐日均温、日最高、最低温及夏季逐日降水进行分析.

-

本文使用ETCCDI(Expert Team on Climate Change Detection and Indices)定义的4个极端温度指数来定义高温热浪事件[24],这些指数用于评估全球气候变化的诸多方面,包括温度事件的强度、频率和持续时间变化,比单独温度极值更具可信度. 本文使用了4个高温热浪指标,并根据夏日日数(SU)指数,定义了夏日少雨日数(HTLP)指数,表征高温少雨天气(表 1).

-

本文使用倒算法计算大气视热源. 视热源倒算法最先由Yanai等[25]提出,计算方法为:

式中,Q1/cp为各层的非绝热加热率(单位:K/s);〈Q1〉为整层垂直积分的大气视热源(单位:W/m2);T为大气不同高度层温度(单位:K);

$ \vec{V}$ 为各高度层水平风速(单位:m/s);p和p0分别指代计算数据大气层气压和地面气压;ps和pT分别是地面气压和大气层顶气压;k=R/cp(单位:J/(kg·K)),R,cp分别是干气体常数和定压比热;ω是p坐标系下的垂直速度(单位:Pa/s);θ是位温(单位:K),▽为拉普拉松算子. -

本文采用波作用通量(TN通量)分析对流层高层与大气遥相关型相联系的准定常波传播[26-27]. 该通量(W)用于诊断相对于基本气流的波动能量传播,在WKB假设下与波的位相无关,W与群速度的方向平行,可以用来表征能量的频散方向. W的辐散(辐合)分别对应扰动的增强(减弱),在气压坐标中的计算公式为:

式中,W为TN通量,ψ为准地转流函数,f为科氏力参数,p为气压,(u,v)为水平风场. |U|为基本流的风速,σ=(RT /Cpp)-dT/dp中T为气温,Cp为定容比热容,ψ′x、ψ′y、ψ′p的下标x,y,p均表示为偏导数.

1.1. 资料

1.2. 极端气候指数定义

1.3. 大气视热源计算方法

1.4. TN波通量计算方法

-

赤水河周边地形导致气象站点分布不均匀,站点开始有气象记录的年份不同. 为统一数据起始年份,使用ERA5再分析资料对赤水河进行气候分析. 该数据水平分辨率可达到0.1°×0.1°,是目前精度最高的再分析数据.

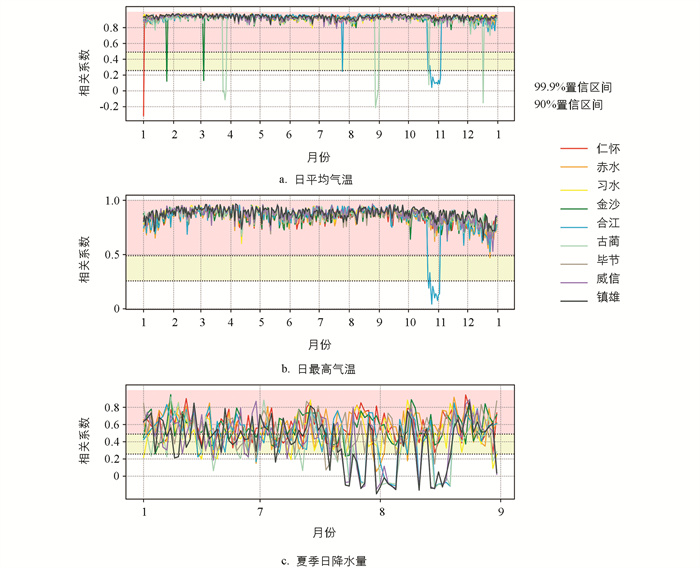

选取1979-2020年共42年的台站逐日资料为样本,再分析仁怀等9个台站经纬度点资料. 分别确定各变量的相关值,结果如图 1所示.

由图 1可知,日均温相关系数最高,多数达0.8以上,通过99.9%置信区间检验的显著相关. 但是,仁怀、金沙、古蔺、合江站点有的数据未能通过90%置信区间检验,与总量为365 d的样本相比异常值所占比例不大,且在春夏两季出现较少,由此判定ERA5日均温资料在赤水河流域具有可信性. 而日最高温相关系数低于日均温,在0.8上下浮动,除合江站点外全部通过99.9%置信区间检验,合江站点的数据不稳定主要出现在10月下旬至11月初之间,春夏两季的稳定性高于日均温,后续日高温计算极端指数可用ERA5资料代替台站资料. 日最低气温变量波动幅度在3组变量中最大,部分数据处于90%~99.9%置信水平范围内. 10月至11月ERA5与台站资料的变量在合江站点相关性并不强,所以不考虑用ERA5数据计算极端低温指数. 夏季日降水变量相关性总体通过99.9%置信区间检验,威信、镇雄、合江资料在7月末至8月中旬相关性降低. 但ERA5夏季日降水资料仍具有一定的可信度,为降低异常值影响,后续需对降水场做季节平均处理.

对1月至12月温度做EOF(Empirical Orthogonal Function)分析,发现在2000年后均有变暖趋势,2月至9月变暖明显,10月至2月微弱增暖. 在模态分布上,10月至6月中国除西藏以外地区增暖,3月增暖速度开始加快. 7月由于青藏高原大地形,高原热源迅速发展[25,28-30]. 贵州与中国变化趋势一致,春夏两季增暖幅度明显. 结合ERA5与台站资料相关结果,在增暖更明显的夏季使用ERA5日最高温计算4类极端指数,从强度、频率等方面分析流域周边的高温变化.

-

对赤水河流域夏季温度做EOF分析. 由于所选研究区域较小,环境变量差异小,EOF1占解释方差的95.57%,远高于EOF2的2.99%. 由于EOF2解释方差过小,仅作为EOF1的参考. EOF1为分布一致的暖模态,由于赤水河附近温度更高,流经习水后高温分布范围更广,因此EOF2中有同样的分布体现. 赤水河流经区域温度较南部更高,呈北暖南冷态势,易盛行偏东热成风,阻碍输送印度洋水汽的西南风发展,导致该地夏季少雨[31-32]. EOF1在2005年转为正位相分布并逐年增强,未来高温少雨的天气类型可能会持续维持.

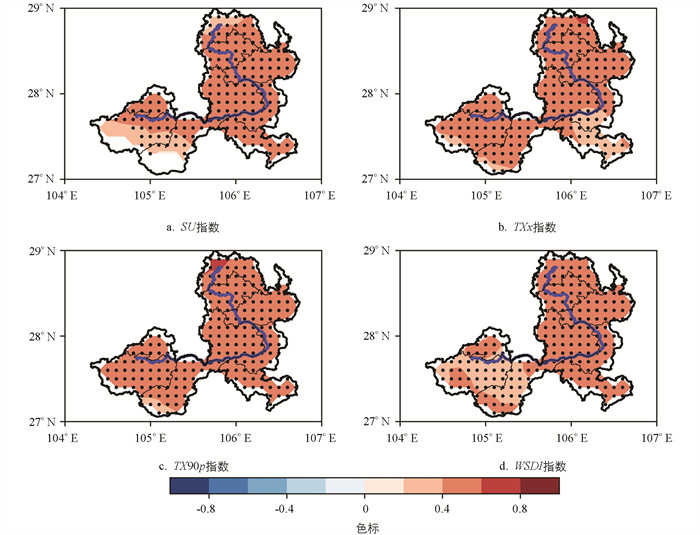

本文计算极端高温指数(图 2),探究赤水河流域增暖是否易出现极端高温. 极端指数可以分为3类:极值指数代表 1个季节或1年内的最大值或最小值(TXx);绝对指数指气温值低于或高于某固定阈值的日数(SU);相对指数为基于百分位阈值的日数(Tx90p、WSDI). 通过3类指数从强度、频率、持续时间来分析赤水河流域极端高温事件变化趋势. SU(图 2a)由东北向西南减弱. 赤水河起始段(威信、镇雄、毕节)温度较低,进入古蔺后温度开始升高,在赤水河末段(赤水、合江)温度达到顶峰. 起始段夏季达到25 ℃的天数在10 d以内;中段(古蔺、金沙、仁怀、习水)达20~30 d;末端在40 d以上,占夏季的40%~50%. 空间降维后时间序列显示,整个流域呈增暖趋势. 其中,2006年、2013年、2022年异常偏暖,总日数达30 d以上,占夏季的1/3. TXx(图 2b)表现出与SU相同的空间分布,区别在于中段增暖更强,与末端温度差距减小. 时间序列呈缓慢增暖趋势. 为去除历史温度一直偏高的影响,本文选取TX90p相对指数进行研究(图 2c). 对比历史数据增暖情况,发现镇雄、威信、毕节3地温度有所上升,相较于流域其他区域依旧偏低,增暖趋势明显,2006年、2013年、2022年异常偏暖. 根据WSDI发现赤水河流域持续暖期出现频率较少,在5%以下. 仁怀、古蔺交界处及习水东部暖期持续频率较高. HTLP与SU指数空间、时间信号分布变化趋势一致,即满足SU指数条件时,对HTLP指数同样满足. 赤水河流域高温、干旱事件总是同时出现,复合干热极端事件强度、频率逐年增高.

4组高温极端指数(SU,TXx,TX90p,WSDI)分布均为由东北向西南减弱. 序列图增暖趋势明显,2022出现超强连续高温. 赤水河流域中段的酱香白酒酿造技术是多菌固态发酵、开放式制曲和堆积发酵等微生物必不可少的工艺,酿造环境中必然大量存在与发酵相关的微生物[33]. Wang等[34]发现茅台酒发酵酒醅中多种微生物来源于大曲、窖泥、原料和环境(空气、灰尘和地面等). 罗方雯等[35]应用高通量技术从酱香白酒酿造区域环境和大曲中检测到多种酵母,且大曲中90 %以上的酵母来源于环境. 培养温度、pH值、水分含量、氧化应激、渗透压、产物浓度等因素能够影响酿酒酵母菌的生长特性. 酿酒酵母菌在培养基初始pH值为4.0~6.0,温度为25~30 ℃时生长良好[36-39]. 赤水河流域中段较长的高温日数和温度非常适宜酵母菌生长.

夏季降水EOF与温度分布类似. EOF1单极子分布,解释方差达71.96%,为赤水河流域夏季降水的主要模态,显示赤水河从云南进入贵州少雨区,中下段严重少雨. 2000年赤水河流域向少雨模态转变,2005年模态转为少雨正位相,该流域呈干旱状态.

利用PC1(Principal Component Analysis 1)表征流域降水干旱变化的特征指数,研究极端指数与降水相关关系. 图 3显示4类极端指数与干旱指数呈显著正相关. 赤水河流域温度、降水水位在2005年发生转变,温度升高伴随降水减少的高温干旱信号加强,高温事件强度、发生频率逐年上涨. 季节平均后发现赤水河流域易出现伴随连续性高温的整个流域干旱现象. 威信、镇雄、毕节作为起始段高温干旱天气出现次数较少,中段出现频率增多,周边更高温天气则显著.

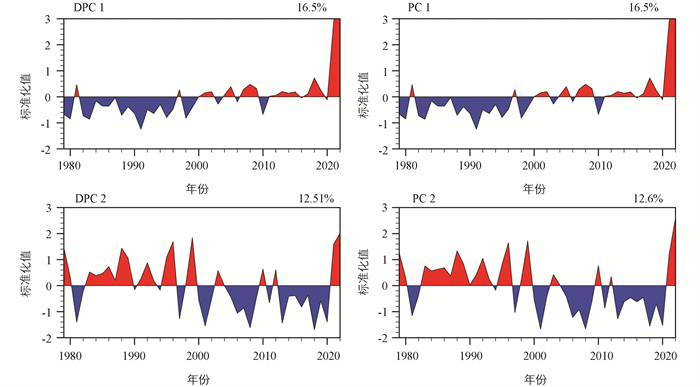

赤水河流域春季开始增温,高原从冬季冷源转变为夏季热源. 热源变化是高原上空热力场发生季节转变的一个重要标志[25,29,40-42],对后期夏季大气环流转换产生影响. 为探究高原在春季热力转化过程中对位于下游的赤水河流域的影响,本文对1979-2022年青藏高原及周边地区的春季热源做DEOF(Distinct EOF)分析(图 4、图 5). DEOF从EOF模态中剔除噪声影响,得到包含物理信息更多的DEOF模态. DEOF1呈高原暖周边冷分布,春季高原东部最先开始加热的结论与以往研究一致[43-44],主体为东北—西南走向“-+-”三极子分布. DEOF2显示出不均匀的冷热源交替状态,东北—西南热冷源对峙情况较DEOF1有所减弱.

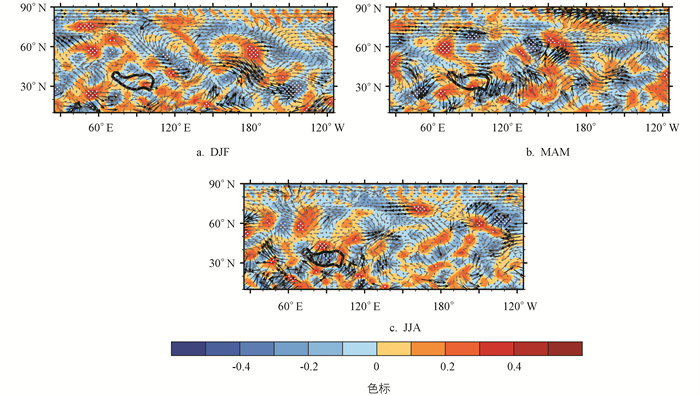

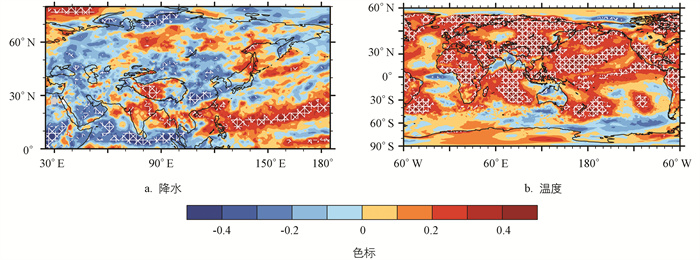

DPC1(Distinct PC1)呈准年代际变化,2000年后位相转换,并逐年加强. 赤水河流域春季温度EOF显示,2000年后该流域增暖,与春季高原模态转变时间一致. 为探究春季热源影响赤水河流域的机制,我们计算了DPC1序列与500 hPa位势、300 hPaTN波通量的相关性(图 6). 前冬(图 6a)高原东部TN波通量向下游地区传输,使下游地区位势升高,导致高原对下游地区的影响较弱. 春季(图 6b)热源加强,对下游输送的波通量增强. 夏季(图 6c)高原热源显著增强,对大气的抽吸作用显著,高原能量传输有所减弱. 流域中段6月显示出加热趋势,7月初达到最强,后续以减弱变化为主,与TN波通量随季节变化规律相同(春季热源增强,影响下游地区;夏季高原波作用减弱,影响中南半岛等地区,流域热源转为变冷趋势). 赤水河流域受到来自中南半岛地区的能量传输,大致位于脊前槽后区域,不利于获取降水,以下沉增温运动为主[45]. 由图 7可知,春季热源为“-+-”分布,常有下游降水偏少,温度偏高,大范围高温干旱现象发生.

2.1. 气候分析、站点资料对比

2.2. 赤水河流域夏季温度、降水变化

-

本文对比站点和再分析数据,确定了ERA5在赤水河流域的泛用性. 赤水河流域地形复杂,ERA5的高分辨率再分析资料很好地弥补了台站分布不均、地理位置受限的短板. 通过EOF、极端指数等分析了1979-2022年赤水河流域温度、降水、高温热浪气候特征、模态分布及变化趋势. 得出以下结论:

1) 根据极端事件空间分布可以将赤水河流域气候区分为3段:起始段(威信、镇雄、毕节),该地温度较低,干旱现象不明显;中段(仁怀、古蔺、习水、金沙)温度开始上升,降水有所减少,持续高温现象发生较为频繁;末段(赤水、合江)高温事件强度最高,干旱明显,蒸腾作用显著. 流域内极端高温与降水呈负相关关系,高温越强,地区干旱现象更严重. 2005年后赤水河流域北暖南冷的经向温度梯度,不利于夏季西南风的发展,导致流域地区干旱少雨. 随着全球气候变化,近年来赤水河流域夏季发生复合干热极端事件的风险正在增加.

2) 青藏高原上下游效应影响赤水河流域温度、降水气候变化,春季热源“-+-”模态分布,对同期下游波通量输送最强,引发流域持续增暖至夏季8月中旬. 夏季高原热力性质最强,对流层中上层为一致热源,抽吸作用加强. 流域上空常为脊前槽后,以负变高下沉运动为主,不利于获取降水,大范围高温干旱事件发生概率上升.

下载:

下载: