-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

复合绝缘子由于其重量较轻,具有较好的抗污闪特性,已广泛应用于高压和超特高压输电系统中[1-4]。大多数复合绝缘子具有良好的运行状态,但仍有些复合绝缘子由于内部缺陷逐渐出现断裂现象和其他极端故障[5-6]。早期的复合绝缘子故障通常引起发热现象,绝缘子发热产生温升,一方面容易造成复合材料的加速老化,导致憎水性降低,进一步导致绝缘子绝缘性能降低[7],从而容易发生污闪、雨闪等外绝缘闪络事故;另一方面,发热产生温升为复合绝缘子故障的非接触式在线监测提供了可能[8]。但异常温升问题与其外部气候条件相关,例如,当天气潮湿,水分浸入复合绝缘子时,缺陷产生的极化损耗、泄漏电流、局部放电可能会导致绝缘子局部温度升高[5, 9]。因此在进行发热识别过程中,除了内部缺陷本身之外,应充分考虑外部环境等影响因素。

为了保证复合绝缘子安全可靠的运行,国内外学者对复合绝缘子的发热及识别方法进行了大量的研究[5-6, 10-20]。文献[10]通过试验研究了湿度、污染和局部电场对老化绝缘子温度和介电性能的影响,研究发现局部加热是造成表面硅橡胶(SIR)材料老化的主要原因,老化后的SIR材料在高局域交流电场和高相对湿度下具有较强的介电损耗;文献[11]研究了复合绝缘子红外检测中的不稳定温升现象,研究发现复合绝缘子的不稳定温升现象与环境湿度和红外热像仪的观测角度有关,高湿条件下的温升远高于低湿条件下的温升,观测角度会影响红外测温结果,建议采用多角度拍摄,避免测量误差;文献[12]研究了复合绝缘子不同形式的异常温升。复合绝缘子的异常温升可分为点状温升和条状温升2种,建议在复合绝缘子上检测到点状温升时,应适当缩短绝缘子的检测周期;一旦检测到条状温升,应立即更换绝缘子;文献[13]通过数值模拟分析和仿真模型试验,系统地确定了不同类型复合绝缘子条件热缺陷的缺陷温度与红外结果之间的相互关系,特别是湿度与热之间的关系,研究结果有助于阐明复合绝缘子的热流传导规律,为了优化现有的复合绝缘子检测标准,应尽可能在干燥环境中检测复合绝缘子,盲目提高温升的阈值是不可取的。

上述研究对于揭示复合绝缘子异常发热原因以及基于红外图像故障识别方法的应用具有重要的意义。然而,由于缺乏系统的复合绝缘子发热影响因素研究,通过红外图像的故障识别误检漏检率较高。因此,本文系统研究了缺陷复合绝缘子发热影响因素,并基于分析结果,提出基于环境输入参量及红外图像特征参量的GK-SVM故障识别方法,研究结果对于劣化复合绝缘子的诊断具有重要参考价值。

全文HTML

-

碳化通道缺陷及受潮缺陷是复合绝缘子最为常见的劣化类别,图 1展示了一种芯棒碳化酥朽的解剖图。本文考虑风速、湿度、碳化通道长度、水分侵入等条件,对复合绝缘子最常见的碳化通道缺陷进行电—热—流多物理场仿真研究。为研究电压等级的影响,本文建立了110 kV、220 kV、500 kV、1 000 kV复合绝缘子的几何模型,复合绝缘子结构尺寸如表 1所示,碳化通道及受潮缺陷设置位置示意图如图 2所示。

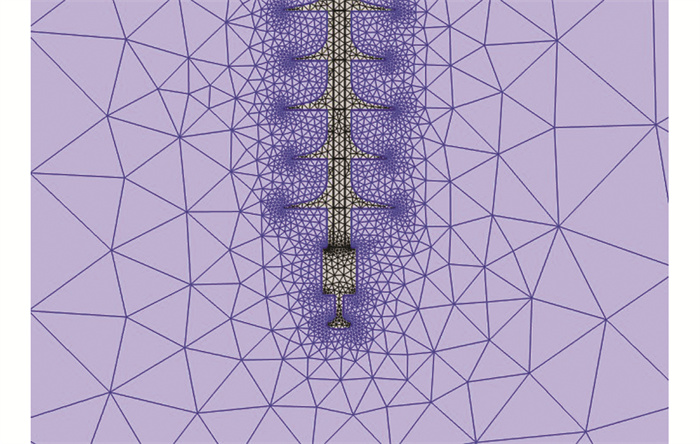

计算过程中同时考虑电磁热和非等温流动多场耦合建立仿真模型,为了提高计算效率,网格划分采用局部加密的方式,局部划分结果如图 3所示,不同材料参量如表 2所示。其中,缺陷碳化通道根据水分侵入受潮等级,其介电常数均匀递增至80 F/m(水的介电常数约为81 F/m)。

-

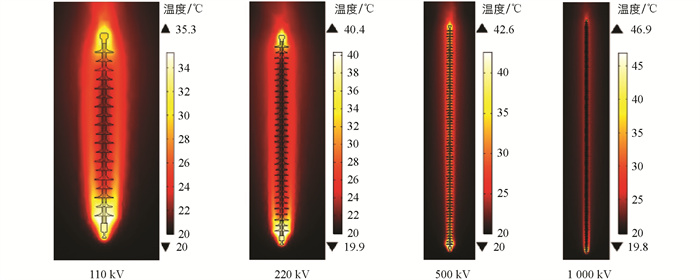

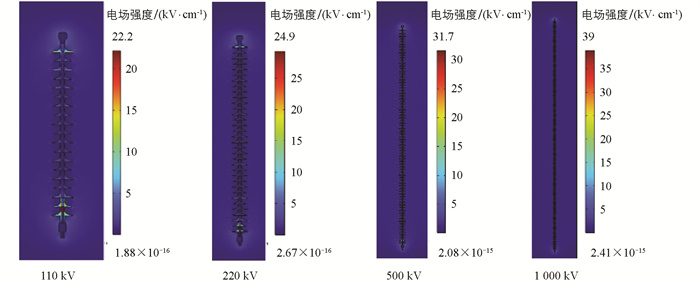

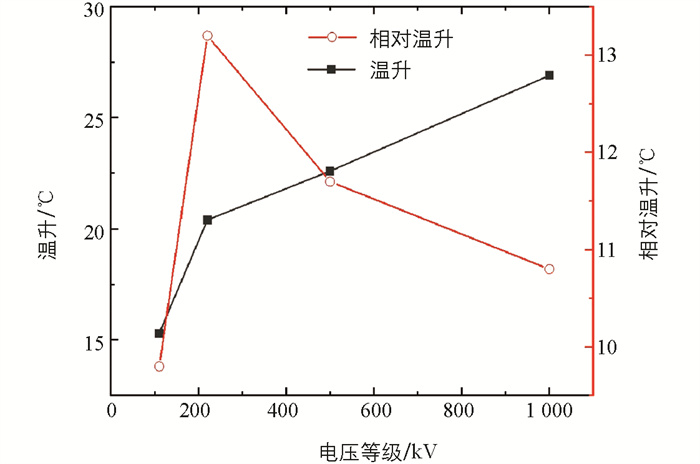

根据前文所述方法,对110 kV、220 kV、500 kV、1 000 kV复合绝缘子分别建模,施加相应电压。风速设置为0 m/s,环境温度设为20 ℃,不考虑环境湿度影响,以高压端碳化缺陷100 mm为例,研究不同电压等级对碳化缺陷处温度的影响情况,不同电压等级复合绝缘子热场分布如图 4所示。同时给出电场分布以解释局部发热原因,如图 5所示。根据图 4可得到电压等级对温升的影响,如图 6所示。

由图 4~图 6可以看出,电压等级对复合绝缘子缺陷处温度会产生一定影响。当电压等级从110 kV升至1 000 kV时,绝缘子缺陷处温度从35.3 ℃升至46.9 ℃,绝缘子相较于空气的温升逐渐增加,但是相对于同电压等级无缺陷的温升呈现先增加后降低的趋势。220 kV复合绝缘子缺陷处的相对温升最大,可达13.2 ℃,这是因为随着电压等级的增加,介质损耗产生的热量越多,所以电压等级越高,绝对温升越高。但是电压等级越高,其无缺陷条件的基础温升也增加了,导致500 kV和1 000 kV复合绝缘子的相对温升下降,最终导致220 kV复合绝缘子缺陷处的相对温升最大。因此在通过红外图像对绝缘子缺陷进行识别时,应考虑电压等级的影响。

此外,电场强度在碳化通道缺陷处最高。不同电压等级的复合绝缘子,在碳化缺陷处的电场强度均有所升高,绝缘子其他部位无明显变化,碳化通道导致的电场增加是缺陷处发热的原因之一。

-

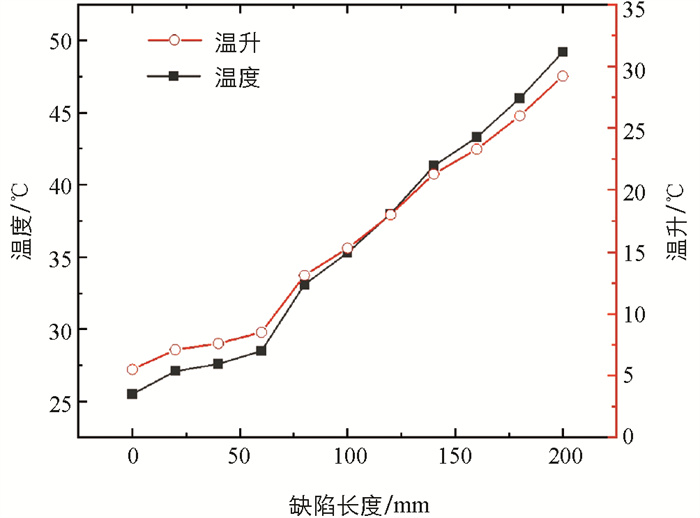

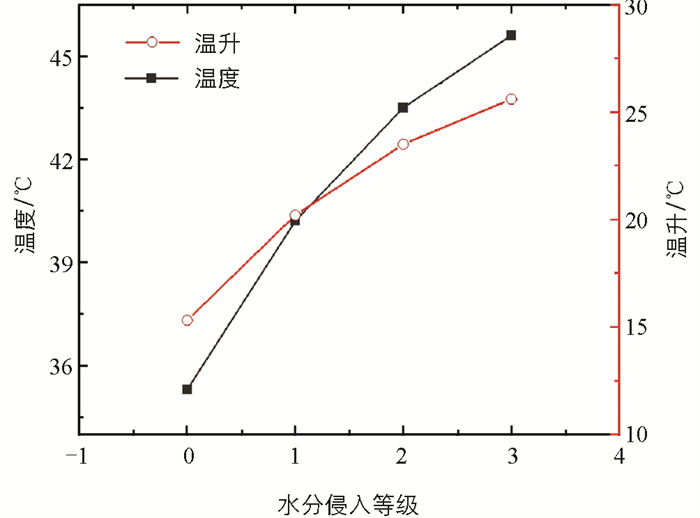

本文根据实际的碳化通道尺寸调研,选取了0、20、40、60、80、100、120、140、160、180、200 mm的碳化通道长度作为不同缺陷等级的模拟。根据前文所述方法,以110 kV复合绝缘子为例分别建模,施加相应电压,风速设置为0 m/s,环境温度设为20 ℃,不考虑环境湿度影响,并根据前文所述方法,以100 mm碳化通道长度为例,研究4个等级的水分侵入,仿真得到缺陷长度和水分侵入等级对温度和温升的影响,如图 7、图 8所示。

由图 7、图 8可以看出,复合绝缘子碳化通道缺陷长度和水分侵入等级均对复合绝缘子缺陷处温度产生正向影响。当缺陷长度从0 mm升至200 mm时,绝缘子缺陷处温度从25.5 ℃升至49.2 ℃,相对于环境温升由5.5 ℃升至29.2 ℃,增加了4.3倍。而水分侵入等级从0级升至3级时,绝缘子缺陷处温度从35.3 ℃升至45.6 ℃,相对于环境温升由15.3 ℃升至25.6 ℃,增加0.7倍。由此可以看出,碳化通道尺寸和水分侵入等级均对复合绝缘子产生较大影响,因此可以通过红外图像对绝缘子缺陷进行识别。

-

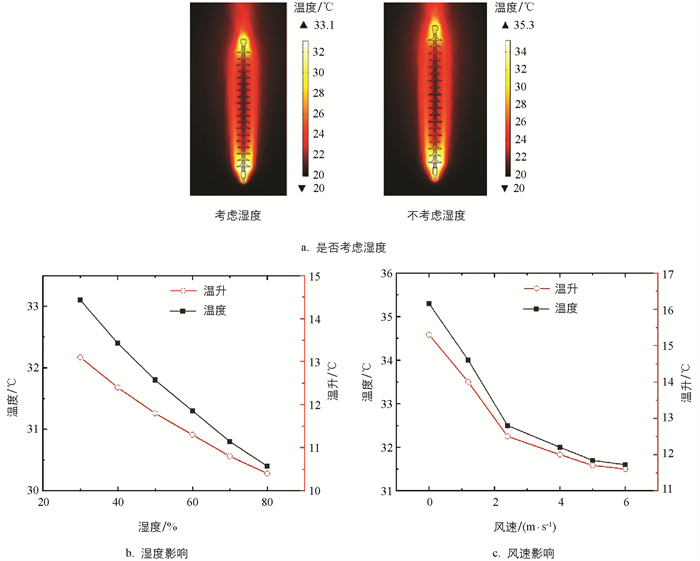

环境因素是影响红外图像进行复合绝缘子缺陷识别的重要因素,因此本文研究了湿度和风速因素对于缺陷复合绝缘子发热的影响。根据前文所述方法,以110 kV复合绝缘子为例分别建模,施加相应电压,风速设置为0~6 m/s,环境温度设为20 ℃,环境湿度设置为30%~80%,仿真得到湿度和风速因素对温度和温升的影响,如图 9所示。

由图 9可以看出,当高压端碳化通道缺陷为100 mm时,在电—热—流耦合仿真下,相对湿度为30%时复合绝缘子温度分布与前文得到的整体分布结果基本一致。由于考虑了湿度的影响,与前文35.3 ℃的温度相比略降低为33.1 ℃。

湿度和风速均对复合绝缘子缺陷处的温度产生负向影响。当环境湿度从30%升至80%时,绝缘子缺陷处温度从33.1 ℃降低至30.4 ℃,相对于环境温升由13.1 ℃降低至10.4 ℃,降低了20.6%。而环境风速从0 m/s升至6 m/s时,绝缘子缺陷处温度从35.3 ℃降低至31.6 ℃,相对于环境温升由15.3 ℃降低至11.6 ℃,降低了24.2%。由此可以看出,湿度和风速环境因素均对复合绝缘子发热产生一定的影响,因此通过红外图像对绝缘子缺陷进行识别时,应考虑环境因素的影响。

-

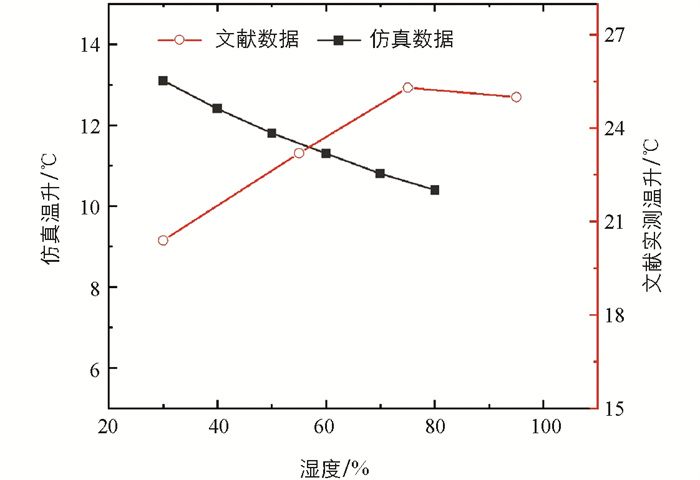

本文仿真得到的空气湿度对绝缘子缺陷处温升的影响是负向的,但是文献[21]中的影响和本文的研究结果不一致,因此本文对此不同点进行了分析。本文仿真结果与文献[21]测试结果对比如图 10所示。

从图 10中可以看出,在本文的研究中,随着湿度的逐步增加,仿真得到的温升是逐渐降低的,这是因为空气当中水分的增加加快了芯棒的散热,因此有利于散热并使得温升降低。但从文献[21]中可以看出,随着湿度的增加,温升是先增加后降低的,空气中的水分从护套开裂处侵入绝缘子内部,由于水分子为极性分子,在交变电场作用下产生有损极化损耗,从而使复合绝缘子温升增大。

仿真与试验最主要的区别是,仿真温升的影响是短时的,仅作用于散热方面,而现实当中长时间的高湿度会导致水分侵入,湿度一方面影响介质损耗发热,另一方面会影响散热。综上,湿度也对复合绝缘子发热产生一定的影响,因此通过红外图像对绝缘子缺陷进行识别时,还应考虑湿度的影响。

2.1. 复合绝缘子多物理场仿真结果

2.2. 缺陷长度及受潮的影响

2.3. 环境因素的影响

2.4. 空气湿度对发热特性的影响机制分析

-

根据上一章的研究结果,复合绝缘子发热受到湿度、风速等因素影响,因此建模过程应考虑这些环境因素。本文以输电线路所在地区最小单位时间环境平均湿度Have、环境平均风速Vave作为2个输入参量,其中最小单位时间为对应红外图像采集可获得环境参数的最小时间段。此外,在识别模型训练过程中将不同电压等级纳入不同类别。

-

获取复合绝缘子红外图像的环境背景温度Tback、最大温度Tmax、平均温度Tave作为统计特征参量。

-

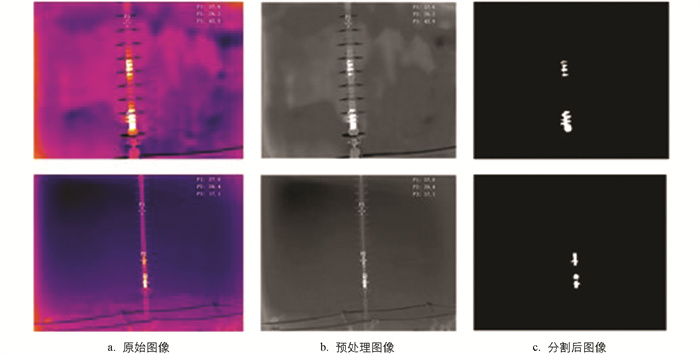

首先进行图像预处理,预处理包括将RGB图像转为灰度图像和图像去噪,这2个步骤都是必不可少的,在分割算法前以提高输入热图的图像质量。

其次进行图像分割,采用最优阈值分割和平滑技术对重点区域进行分割,以探索故障区域。应用最优阈值算法得到的二值图像数学表达式为:

式中:G (i,j)和B (i,j)分别为灰度图像和变换后的二值图像;α为具体阈值。

通过式(1)进行图像分割,可得二值图像。处理单元对图像故障区域进行定位,然后在二值对象中提取几何和统计特征数据。

最后进行红外图像的特征参量提取,其中Ar表示故障区域面积,其数学表达式为:

式中:B(x,y)为二值图像。

Mja表示被分割的故障区域的最长弦,其数学表达式为:

最长弦端点(x1,y1)和(x2,y2)通过计算对象中每个边界像素之间的距离来确定,边界像素之间的最大距离被认为是最长弦。

Mna表示被分割的故障区域的最短弦,其数学表达式为:

最短弦端点(x′1,y′1)和(x′2,y′2)通过计算对象中每个边界像素之间的距离来确定,边界像素之间的最小距离被认为是最短弦。

偏心度Ecc(R)表示最长弦与最短弦的比值,它提供了有关分段故障区域形状的信息。

P(R)为周长,其数学表达示为:

式中:xi和yi为边界区域上第i个像素的坐标。

-

GK-SVM表示基于粒度高斯核的支持向量机,其中GK表示粒度核,本文选用粒度高斯核。传统SVM学习算法中,每个数据点都要参加训练,其学习速度取决于给定样本的规模。本文利用信息粒代替传统的训练样本点,可大大提高学习器的效率。

SVM从输入特征向量中选取支持向量,并绘制超平面进行分类,2类决策超平面的数学表达式为:

式中:h(xi)表示分类器超平面;f(x)表示超平面函数。若归类为+1,表明位于超平面右侧,属于正类。相反,若归类为-1,表明位于超平面左侧,属于负类。

此外,通常线性SVM的性能不适用于多类分类问题,基于核的SVM在多类问题处理中具有良好效果。因此,采用高斯核SVM(GK-SVM)对绝缘子进行故障分类。高斯超平面函数的数学表达式为:

式中:∝i表示权值,它可以为0;k(xi,x)表示利用支持向量绘制的高斯核方程,其数学表达式为:

为了建立分类器,将环境输入参量、红外图像温度和几何特征转化为向量集,并按照70%和30%的比例进行训练和测试。

-

研究中总共获得了1 200张(110 kV的700张,其中故障样本83张;220 kV的500张,其中故障样本75张)热成像图像。以其中2个故障图片为案例进行分析,图像处理过程如图 11所示。根据GK-SVM算法进行预测识别,关键参数中的正则参数C选取100,核参数σ选取1,并选择人工神经网络算法(ANN)进行对比,最终结果如表 3所示。在表 3中,以110 kV为例,总量表示样本的总量为700,故障表示样本真实故障数为83,故障识别表示被识别出来的真实故障样本数量为78,故障识别率表示正确的故障识别在真实故障数中的占比(78/83),误报表示把无故障识别为故障的样本量为6,误报率表示误报数与总识别故障之比(6/(6+78))。

从表 3中可以看出,本文所提的基于环境输入参量及红外图像特征参量的GK-SVM故障识别方法对于不同电压等级的复合绝缘子故障识别率均较高,110 kV和220 kV线路的故障识别率分别可达93.98%和94.67%,误报率仅为7.14%和5.33%。110 kV和220 kV线路的故障识别率均高于ANN算法的结果,且误报率也低于ANN算法的结果,具有较好的故障识别效果。

3.1. 环境输入参量及红外图像特征参量

3.1.1. 环境输入参量

3.1.2. 红外图像温度特征参量

3.1.3. 红外图像几何特征参量

3.2. 构建GK-SVM分类器

3.3. 案例分析

-

本文研究了基于红外图像特征参量和GK-SVM算法的复合绝缘子劣化诊断方法,得到主要结论如下:

1) 电压等级对复合绝缘子缺陷处的温度产生一定影响,当电压等级从110 kV升至1 000 kV时,缺陷处温度相较于空气的温升逐渐增加,但是相对于同电压等级无缺陷处的温升呈现先增加后降低的趋势,220 kV复合绝缘子的缺陷处相对温升最大,可达13.2 ℃。

2) 碳化通道缺陷长度和水分侵入等级均对复合绝缘子缺陷处的温度产生正向影响,缺陷长度从0 mm升至200 mm时,缺陷处温度相对于环境温升增加了4.3倍。而水分侵入等级从0级升至3级时,缺陷处温度相对于环境温升增加0.7倍。因此,碳化通道尺寸和水分侵入等级均对复合绝缘子产生较大影响,可以通过红外图像对绝缘子缺陷进行识别。

3) 湿度和风速均对复合绝缘子缺陷处的温度产生负向影响,当环境湿度从30%升至80%时,绝缘子缺陷处温度相对于环境温升降低了20.6%。而环境风速从0 m/s升至6 m/s时,绝缘子缺陷处温度相对于环境温升降低了24.2%。

4) 基于环境输入参量及红外图像特征参量,应用GK-SVM算法的复合绝缘子发热故障识别方法对110 kV和220 kV线路故障绝缘子的故障识别率分别可达93.98%和94.67%,误报率仅为7.14%和5.33%。

下载:

下载: