-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

稻瘟病长期以来严重影响我国水稻粮食生产安全,常年造成水稻减产40%~50%,严重时会造成水稻颗粒无收[1-3],因此,全国各地农业植保部门将其作为水稻生产中的主要检疫病害,农作物品种审定中也将水稻是否抗稻瘟病作为主要指标,具有一票否决权[4]。三峡库区地处长江中上游,属于亚热带湿润气候区,常年阴雨寡照,高温高湿的气候条件更适宜稻瘟病菌的生长繁殖,加上水稻抽穗灌浆期正处在高温伏旱季节,于是形成了独特的稻瘟病致病菌群。近年来,随着优质食用稻品种的大量引入,稻瘟病的发生也呈上升趋势,因此开展三峡库区水稻骨干亲本材料稻瘟病的抗性评价及基因型检测对安全生产具有积极意义。

基因聚合是获得品种稻瘟病抗性的有效方法[5-7],育种家们将抗性基因渗入到目标材料中,创制了许多优良的抗性品种[8-10]。由于大多数骨干亲本材料的基因型不明确,水稻基因育种中还未出现具有突破意义的抗病虫基因及株型基因,加之亲本选择、分子标记及实验条件的局限性也制约着分子标记辅助育种的进程[11],因此为分析我国各稻作区抗性基因的分布,朱赫[12]利用全基因组测序对11个稻瘟病抗性基因在65份骨干亲本中的分布情况进行了检测,结果表明Pi2广泛分布,而Pi-ta仅有11%。李进波等[13]研究表明7个已克隆的稻瘟病主效基因中,Pi2是一个能抵御我国各稻区特别是西南稻区的稻瘟病,且具有广谱抗性的基因,在抗稻瘟病育种研究中有着非常重要的地位;稻瘟病抗病基因Pi-kh是对稻瘟病菌具有广谱抗性的主效基因,在四川、贵州、重庆、福建、吉林等地也具有较强的抗性。何弯弯等[14]指出Pi-b基因在水稻抗性材料中出现的频率较高,但其对稻瘟病的抗性贡献较小,聚合其它抗性基因后对品种抗性作用的提升也不显著。MAO等[15]的研究表明Pi-ta、Pi5和Pi-b基因在全国各稻作区均有较广的分布,且在不同区域表现不同的分布特点,Pi-b基因在辽宁、上海和黄淮海稻作区分别最广,Pi5基因在重庆稻作区分布最广[16-18]。杨好等[19]发现Pi-b基因在四川盆地稻作区的水稻品种中分布最广。

针对稻瘟病菌生理小种存在高度变异的特点,根据抗稻瘟病基因的SSR分子标记对三峡库区亲本筛选的有效性[20],对自主选育的70份水稻骨干亲本开展了稻瘟病基因型与抗性之间关系的研究,探明7个稻瘟病抗性主效基因(Pi-kh、Pi-ta、Pi-b、Pi2、Pi9、Pi5和Pi-km)在水稻骨干亲本中的分布情况,运用田间抗性与人工接种相结合对稻瘟病进行抗性评价,分析不同基因型对稻瘟病的田间抗性水平,根据基因型和抗病性制定育种策略,旨在更高效地选育出抗稻瘟病的水稻新品种。

全文HTML

-

试验材料为三峡库区自主选育的70份骨干材料(表 1),父母本均来自三峡库区自主选育的优异水稻亲本材料,对照材料为高杆糯稻,由重庆三峡农业科学院水稻研究室提供。三峡库区近3年来流行且致病力强的稻瘟病致病菌ZA11、ZB11、ZA12和ZB12,由重庆三峡农业科学院分离、纯化、鉴定和保存。CTAB提取液、氯仿/异戊醇、无水乙醇、75%乙醇、双蒸水由重庆三峡农业科学院配制。主要仪器:PCR扩增仪(A300),杭州朗基科学仪器有限公司;Gel DOCTMXR+凝胶成像系统(FR-200A),上海复日科技有限公司;电泳仪(DYY-12C),北京市六一仪器厂;电泳槽(DYC2-30),北京市六一仪器厂;高通量组织研磨器(YMY-240CL),浙江托普云农科技股份有限公司;水平摇床(WD-9405B),上海一恒科学仪器有限公司。

-

稻瘟病菌悬浮液采用稻秸浸出液(30 g稻秸剪碎,用1 000 mL清水浸泡16~24 h)与PAD培养基(200 g马铃薯去皮,切碎,用1 000 mL清水浸泡2 h)按1∶1的比例配制。稻瘟病菌孢子的扩大培养:收集稻瘟病菌孢子时,用灭菌水洗脱稻秸上生长的稻瘟病菌孢子;再用3层灭菌纱布过滤,去除杂质;最后将孢子浓度调整至2×105个/mL备用。孢子悬浮液现配现用,接种前将两种病原菌孢子悬浮液等体积混合,供田间喷雾接种。

-

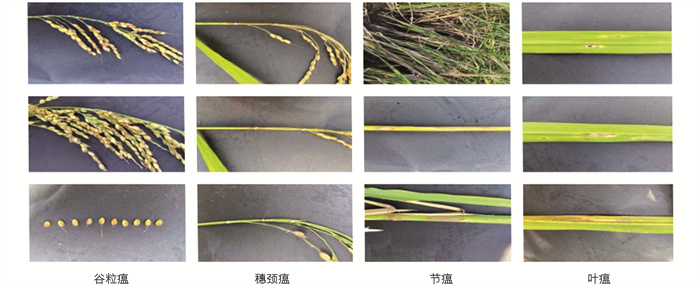

2022-2024年在重庆三峡农业科学院的稻瘟病抗性鉴定圃进行试验,采用自然发病和人工接种相结合的方法开展稻瘟病的抗病性鉴定。以每份水稻骨干材料为一小区,株行距16 cm×26 cm,每份材料2行,每行10株,共20株;各骨干材料间采用比法排列,每10份骨干材料间种2行高杆糯稻作为感病对照;在病圃四周种植感病水稻3~6行,作为诱发行;于水稻孕穗期至破口期前数天,用背负式喷雾器对目标小区接种ZA11、ZB11、ZA12和ZB12菌株孢子悬浮液2~3次,每48 h接种1次。整个生育期保持适量的水深、适当增施氮肥;可根据病圃害虫、杂草种类和程度使用一定的杀虫剂和除草剂,不使用任何杀菌剂;其他田间管理措施参照常规办法。当对照高杆糯稻充分发病时,对目标小区水稻骨干亲本进行表型调查(图 1),参照国际水稻所稻瘟病抗性评价分级标准(表 2)计算抗病比率。

-

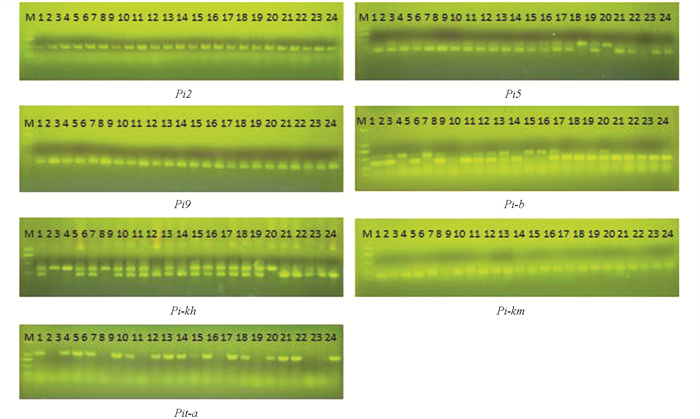

选取3~5片亲本分蘖期的嫩绿叶片,采用CTAB法提取基因组DNA。利用抗稻瘟病基因的SSR分子标记引物(表 3)进行PCR扩增。PCR反应体系(10.0 μL):DNA模板1.0 μL,10×PCR缓冲液(含MgCl2) 1.0 μL,10 mmol/L引物1.0 μL,2.5 mmol/L dNTPs 0.5 μL,5 U/mL Taq DNA聚合酶0.5 μL,ddH2O补足至10.0 μL。PCR扩增程序:95 ℃预变性5 min;95 ℃ 30 s,55 ℃ 30 s,72 ℃ 30 s,进行35个循环;72 ℃延伸10 min。PCR产物加入2.0 μL上样缓冲液充分混匀后,以1.2%琼脂糖凝胶电泳进行检测;取出后放入含溴化乙锭的0.5× TBE缓冲液中染色3~5 min;最后用凝胶成像系统进行扫描,记录结果。

-

采用Origin 2021对结果和数据进行处理。

1.1. 试验材料

1.2. 试验方法

1.2.1. 稻瘟病菌悬浮液的配制

1.2.2. 稻瘟病田间抗性评价

1.2.3. 抗稻瘟病基因检测

1.3. 数据与统计分析

-

水稻骨干材料中不同基因型田间抗性等级不同,结果见表 4。虽然不同基因型抗性在不同年份之间存在一定的差异,但整体表型基本一致,70份骨干亲本中表型为中感(MS)的有3份,其余均表现为抗性以上,其中表型高抗(HR)的骨干亲本份数为22份,占总数比例的31.4%;表型抗病(R)的骨干亲本份数为19份,占总数比例的27.1%;表型中抗(MR)的骨干亲本为26份,占总数比例的37.1%,这与材料中携带抗病基因的个数大体呈现一致性。

-

从稻瘟病抗性基因分子标记检测结果(图 2)和抗性基因分析结果来看(表 5),70份骨干材料中全部含有抗性基因,且抗病基因的个数均在2个及以上。将70份水稻骨干材料中7个抗稻瘟病基因的组合分布情况(表 5)与田间穗颈瘟的抗性水平(表 4)进行比对,结果显示供试骨干亲本携带的抗性基因与聚合方式均不同,抗性表现存在差异。具体表现为:携带Pi-kh+Pi-b+Pi2+Pi9+Pi5+Pi-km基因型的亲本有1份,表型为高抗;携带Pi-kh+Pi-ta+Pi2+Pi9+Pi5+Pi-km基因型的亲本有1份,表型为高抗;携带Pi-kh+Pi-b+Pi2+Pi9+Pi-km基因型的亲本有2份,表型均为高抗;携带Pi-kh+Pi2+Pi9+Pi5+Pi-km基因型的亲本有4份,表型高抗的有2份,抗病2份;携带Pi-kh+Pi-ta+Pi2+Pi9+Pi-km基因型的亲本有1份,表型为高抗;携带Pi-b+Pi2+Pi9+Pi5+Pi-km基因型的亲本有7份,表型为高抗的有1份、中抗3份、抗性3份;携带Pi-ta+Pi-b+Pi2+Pi9+Pi5基因型的亲本有1份,表型为抗病;携带Pi-ta+Pi2+Pi9+Pi5+Pi-km基因型的亲本有2份,表型高抗的有1份、抗病1份;携带Pi-kh+Pi2+Pi9+Pi-km基因型的亲本有3份,表型抗病的有2份、中抗1份;携带Pi2+Pi9+Pi5+Pi-km基因型的亲本有27份,表型高抗的有8份、中抗9份、抗病8份、中感2份;携带Pi-kh+Pi2+Pi9+Pi5基因型的亲本有3份,表型为高抗的有2份、抗病1份;携带Pi-b+Pi2+Pi9+Pi5基因型的亲本有2份,表型均为高抗;携带Pi2+Pi9+Pi-km基因型的亲本有6份,表型为中抗的有4份、高抗1份、中感1份;携带Pi9+Pi5+Pi-km基因型的亲本有2份,表型均为中抗;携带Pi2+Pi9+Pi5基因型的亲本有3份,表型均为中抗;携带Pi-b+Pi2+Pi9基因型的亲本有2份,表型均为中抗;携带Pi2+Pi5+Pi-km基因型的亲本有1份,表型为中抗;携带Pi2+Pi9基因型的亲本有1份,表型为中抗;携带Pi-kh+Pi-km基因型的亲本有1份,表型为抗病。

-

由表 6可知,抗病基因Pi-kh、Pi-ta、Pi-b、Pi2、Pi9、Pi5、Pi-km分布频率各不相同,分别为22.9%、7.1%、22.9%、95.7%、97.1%、75.7%、82.9%。携带Pi-ta抗性基因的骨干亲本数量最少,仅有5个,占总数的7.1%。携带Pi9基因的骨干亲本数量最多,为68个,占总数的97.1%;其次为携带Pi2基因的骨干亲本,为67个,占总数的95.7%;携带Pi-km抗性基因的骨干亲本数为58个,占总数的82.9%;携带Pi5基因的骨干亲本数为53个,占总数的75.7%。携带不同基因个数其抗病比率也不相同,具体表现为:聚合6个抗性基因的亲本份数为2份,表现为高抗;聚合5个抗性基因的亲本份数为17份,表型高抗的有7份、中抗3份、抗病7份;聚合4个抗性基因的亲本份数为35份,表型高抗的有12份、中抗10份、抗病11份、中感2份;聚合3个抗性基因的亲本份数为14份,表型高抗的有1份、中抗12份、中感1份;聚合2个抗性基因的亲本份数为2份,表型抗病的有1份、中抗1份。

-

通过分析不同基因聚合方式,发现Pi2、Pi5、Pi9三者紧密连锁,70份水稻骨干亲本中3个基因均含的数量为51个,含基因Pi2和Pi9的数量为15个,含基因Pi5和Pi9的数量为2个,含基因Pi2和Pi5的数量为1个,3个基因都不含的骨干亲本数量只有1个,且含有3个基因的骨干亲本抗性明显高于含2个基因的亲本。该结果也证明了Pi2、Pi5、Pi9之间存在紧密的关系,多以2个或3个结合的形式出现,结合抗性鉴定表明,三者之间存在抗性加性效应。

2.1. 水稻骨干亲本稻瘟病(穗颈瘟)田间抗性鉴定结果

2.2. 水稻骨干亲本的基因型检测结果

2.3. 抗稻瘟病基因数量及基因聚合抗病性分析

2.4. 不同基因的聚合能力分析

-

本研究明确了三峡库区自主选育水稻骨干亲本中的不同抗病基因型,结合抗性等级鉴定,结果表明,70份骨干亲本中主效抗性基因的个数均在2个及以上,其中Pi9和Pi2的分布比率达到了97.1%和95.7%,两者同时出现的概率占所有基因聚合类型的94.3%,且都是广谱抗性基因,在田间抗性鉴定中表现较好; Pi-km和Pi5出现的频率分别是82.9%和75.7%;Pi-ta基因出现的频率最低,只有7.1%。总体而言,骨干亲本中聚合广谱抗性的基因个数越多抗性等级越高,两者基本呈正相关。这与袁喜等[21]的研究结果基本一致。70份水稻骨干亲本中聚合6个抗性主效基因的骨干亲本有2份,其田间抗性鉴定等级均达到高抗;聚合5个抗性主效基因的骨干亲本有17份,田间鉴定中表现为高抗的骨干亲本有7份,表现为中抗的亲本有3份,表现为抗病的亲本有7份,所有亲本均表现为抗病以上。从骨干亲本中聚合抗性主效基因的个数与田间抗性鉴定结果来看,聚合主效稻瘟病抗性基因数量越多,其田间抗性越强,说明骨干亲本中稻瘟病广谱抗性基因存在叠加效应。

-

不同地区病原菌种类不同,且病原菌具有复杂的变异性。一般选育出来的品种在种植几年后便丧失抗性,因此聚合多个具有广谱抗性的主效基因对提高该地区品种综合抗性水平尤为重要。目前已有大量的抗性基因被克隆,但很多基因都存在抗性不强或抗菌谱较窄等缺陷[22-24],因此,可加强相关基因的应用。相同的抗性基因会因组合不同呈现出不同的抗性等级,这主要与当地寄主蛋白因子有关。本研究中出现了抗性基因个数相同但抗性等级不同的情况,主要是因为大多数水稻R蛋白与稻瘟病菌Avr蛋白之间并无直接的互作关系,而是通过与其他寄主蛋白因子的间接互作来调控R-Avr所介导的免疫反应。另外骨干亲本中或许还含有其他抗性基因与现有的基因产生拮抗作用,或与环境因素共同作用造成抗性等级不同[25-27]。这也足以说明水稻抗性的强弱并不是抗性基因的简单叠加,而是基因与环境共同作用的结果。

-

目前已报道的水稻稻瘟病抗性基因位点有100多个,克隆的抗性基因有30多个[24]。本研究中只设置了7个主效基因的鉴定,具有一定的局限性,是否含其他主效基因并不是很清楚,比如Pi-gm和Pi-d3。试验选择70份骨干亲本作为研究对象,而未对其来源进行追溯,可适当增加亲本的基因型鉴定,有利于分析不同抗性基因的遗传力,以及从地方稻种质资源中发掘更多的具广谱抗性的基因[28]。研究结果中分别含有3个和4个抗性基因的FJ-18、FJ-20、FJ-21的抗性鉴定反而低于含有2个抗性基因的FJ-4、FJ-45,其是否含有其他与现有基因存在拮抗作用的抗性基因、或是否是该地区的病原菌种类导致有待进一步深入研究。

-

自2024年,重庆市水稻新品种审定时已将稻瘟病抗性鉴定等级标准提高,未来在选育水稻新品种中应更加注重抗性基因的聚合。结合田间抗性鉴定,将抗性基因聚合仍是选育具有持久抗性品种的最有效的途径[29-31],因此需明确骨干亲本中的基因型才能有目的地培育出田间表现高抗稻瘟病的水稻新品种。在选择亲本时可优先选择聚合后能产生叠加效应的基因型,开展更多骨干亲本基因型的鉴定。另外,为加强本地区选育品种的广适性,应聚合其他具广谱抗性且出现频率较低的基因,比如骨干亲本中Pi-kh基因。通过分子鉴定明确水稻抗病品种选育过程中骨干亲本的基因聚合方式,有目标地提高本地区基因的渗入与聚合效率,有助于快速选育出适宜本地区的高抗性新品种[32-33]。另外,还可以根据不同的水稻品种在实际生产中的发病情况,明确其基因聚合方式,推测各抗性基因或不同的抗性基因聚合方式在不同稻作区的抗病能力[34],为水稻在稻瘟病抗性方面的绿色防控和抗病育种提供指导性参考意见。

-

通过利用已克隆的7个稻瘟病抗性主效基因的SSR分子标记,对三峡库区自主选育的骨干亲本进行抗病基因型检测,结果发现所有骨干亲本均含有2个及以上的抗性基因,其中Pi9、Pi2基因出现的频率最高,分别为97.1%和95.7%;Pi-ta基因出现的频率最低,只有7.1%,后期在该地区水稻抗性育种中应加强对Pi-ta基因的选择。

下载:

下载: