-

寒潮是我国冬春季严重的灾害性天气之一,是在一定环流形势下大范围强冷空气活动过程,它常常造成大范围的剧烈降温、大风和降水等天气现象,对工农业生产、交通运输以及人们的生活有着巨大影响[1].早在20世纪50年代,国内已形成经典的东亚寒潮理论,而80年代对寒潮中期预报取得了一定的研究进展.进入21世纪,随着对寒潮天气研究的不断深入,康志明等[2]总结了我国寒潮活动的特征.陈豫英等[3]通过两次寒潮天气过程对比分析发现:对高空冷槽和地面冷高压移动路径的预报是寒潮强降温预报的关键.万瑜等[4]研究指出:低层冷平流的侵入是造成强降温的重要原因之一.马严枝等[5-6]指出:西风带高空急流在东移过程中的变化可以指示寒潮爆发南下.康岚等[7]研究表明:低空急流对寒潮降温有一定作用.牛若芸等[8]指出:寒潮过程中强风的形成与冷平流入侵和高空动量下传密切相关.

在全球气候变暖的大背景下,四川地区寒潮的频率和强度都会发生一定的变化,因此,对寒潮天气过程的研究仍然是我们至今研究的重点. 2018年4月成都市出现两次寒潮天气过程,虽然两次寒潮出现在同一季节,但所带来的降温、大风和降雨都不尽相同.对比分析两次寒潮天气过程,以进一步揭示成都地区寒潮天气成因和形成机制,为成都地区春季寒潮天气的预报提供一定的参考依据.

全文HTML

-

利用常规地面观测资料、探空资料和NCEP1°×1°再分析资料,结合天气动力学诊断方法,对2018年4月4-6日(以下简称过程Ⅰ)和11-14日(以下简称过程Ⅱ)的两次寒潮天气过程进行对比分析.

寒潮标准采用四川天气预报员手册相关规定[9],即:每年3-4月和10-11月72 h内日平均气温连续下降≥8 ℃;12月至次年2月72 h内日平均气温下降≥6 ℃.

-

由表 1所示,过程Ⅰ,过程前期成都地区受热低压控制,地面以偏南风为主,气温上升迅速,寒潮前平均气温较常年同期偏高6.8~9.2 ℃. 4-6日全市11个区(市)日平均气温普遍下降超过10 ℃,蒲江最大下降幅度达13.1 ℃.伴随冷空气的进入,成都地区出现雷雨、大风和局地暴雨天气.其中,全市有166站出现大风,最大瞬时风速出现在5日04时达29.9 m/s.这次寒潮具有5个特点:影响范围广、持续时间短、瞬时风力强、降温幅度大和局地雨强大.

过程Ⅱ,过程前期成都地区也受热低压控制,地面升温明显,寒潮前平均气温较历史同期偏高5.4~7.2 ℃. 11-14日全市日平均气温普降8 ℃以上,最强降温出现在蒲江为10.3 ℃.冷空气影响时,全市有41站出现大风,大风主要集中在我市东部和南部,最大瞬时风速出现在13日07时达24 m/s.本次过程有影响时间较长、降温明显、瞬时风力强、平均风力大等特点.

通过表 1可以看出:两次寒潮天气过程均是在前期强烈升温的基础上发生的,具有影响范围广和瞬时风力强的特点.但过程Ⅰ大风影响范围更广,降温更迅猛,且局地还有短时强降水.

-

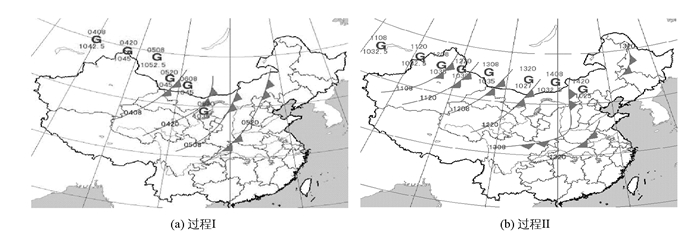

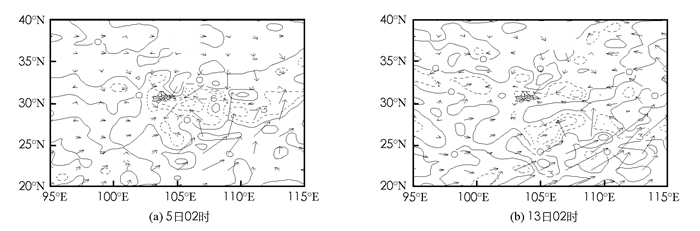

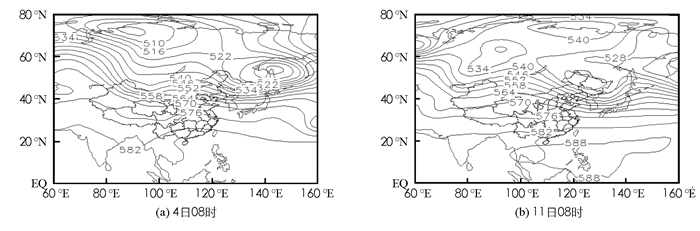

过程Ⅰ发生前,4月3日08时500 hPa中高纬为两槽一脊的环流形势,低槽在东移到新疆北部过程中发展成东北—西南向,温度场落后于高度场,并配合有-40 ℃冷中心,槽后高压脊也不断发展拉伸,槽后经向环流度逐渐加强,使得槽内冷空气不断加强;4日08时,横槽转竖,500 hPa冷中心增强至-44 ℃,温度场和高度场几乎接近重合,东北大槽发展成闭合的低压中心(图 1a). 4日20时开始,低槽在东移南下过程中移速加快,使得槽后冷空气更加顺利南下,造成成都地区气温陡降.

过程Ⅱ发生前,10日08时500 hPa中高纬也为两槽一脊的环流形势,巴尔喀什湖以东有一低槽,并配合有-32 ℃的冷中心,西藏到四川盆地为波动气流控制;11日08时,低槽缓慢东移,西藏西部有低槽发展(图 1b);12日08时,低槽缓慢东移南压,成都受高原东移浅槽影响,气温有所下降;13日08时,低槽东移南压到河套地区,槽后冷空气在低层东北气流的引导下补充南下,加强了成都地区的降温;13日20时,成都地区受南支槽东移影响,进一步加强了成都地区的降温幅度.

以上分析表明,两次过程中高纬环流形势均为两槽一脊型.不同的是过程Ⅰ是在低槽快速转竖南下过程中造成的;而过程Ⅱ低槽未转竖,它主要是在低层东北气流与南支槽共同作用下造成的.

-

4日08时,当冷空气沿乌拉尔山东部高压脊南下加深时,冷空气在西伯利亚堆积并形成地面冷高压,中心强度达1 042.5 hPa,伴随冷空气不断补充加强并向东南移动,地面冷锋也逐渐向东南方向移动. 4日20时(图 2a),冷高压移动到新疆东部附近,冷锋已位于四川北部,气压梯度明显增大,风力迅速增大,气温陡降.随着冷高压的继续南下,5日08时冷高压中心强度增大到1 052.5 hPa. 12h后,在冷高压主体东南侧分裂出强度为1 042.5 hPa的小高压,该小高压逐渐向东南方向移动并加强,3h增压2.5 hPa. 6日08时之后,冷高压主体南移,冷高压分体在南移过程中变性消失,成都地区最低气温降至最低,但最高气温开始回升.

11日08时,在巴尔喀什湖附近有一冷高压,中心强度达1 032.5 hPa.随着冷空气不断南下堆积,冷高压在向东南方向移动过程中加强,12日08时,中心强度达1 035 hPa. 12h之后,在冷高压主体东南侧分裂出小高压,中心强度达1 027.5 hPa.伴随小高压分体不断南压,13日08时(图 2b),冷锋位于四川北部,盆地气压梯度明显增强,成都地区风力逐渐增大,气温进一步下降. 13日20时之后,冷锋过境,风力逐渐减弱.

从表 2也可以看出:两次过程均是冷空气在西伯利亚和蒙古地区堆积并向南侵袭造成的,冷空气均是西北—东南向影响成都地区.不同的是过程Ⅰ冷高压中心较强,是以先分裂后整体南下方式影响的,持续时间短,瞬时风力较大,气温陡降;而过程Ⅱ是以冷高压分裂南下方式影响,平均风力大,持续时间长.

3.1. 500 hPa环流背景及演变特征

3.2. 影响系统的生成、发展和移动路径

-

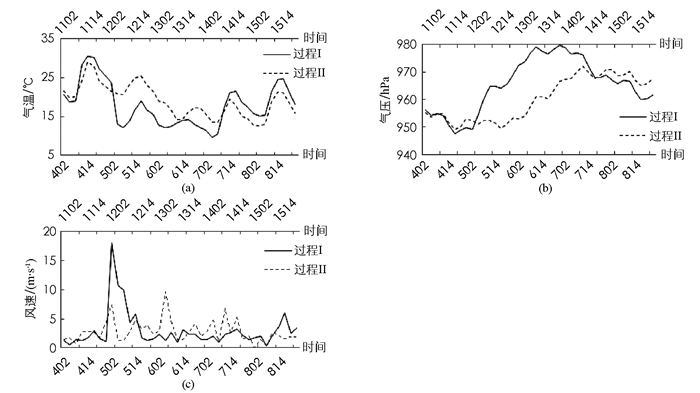

寒潮的发生代表着冷空气的入侵,它常常导致局地气温骤降和气压升高.受冷空气的影响,测站的温、压、湿、风等地面气象要素在冷空气影响前后均有明显的变化.下面以简阳站为例对两次过程前后气象要素的变化进行分析(图 3).

过程Ⅰ前24 h,成都处于热低压控制,地面升温强烈,日平均气温较历史同期偏高9.1 ℃.随着冷空气的进入,5日气温、气压、风速变化最为明显;02~05时3 h气温陡降10.7 ℃,02~08时6h气压涌升10.7 hPa,02~08时瞬时风速大于10 m/s,且02时瞬时风速达18 m/s;5日14时之后风速明显减小,气压值缓慢上升,到6日23时气压值升至最高为979.2 hPa,之后缓慢下降,而日最高气温也在6日达到最低值. 7日白天开始,随着冷空气东移减弱,气压值缓慢减小,气温迅速回升.

过程Ⅱ前24 h,成都仍处于热低压控制,气温上升较快,日平均气温较常年同期偏高6.7 ℃;12-14日受高空短波槽和冷空气共同影响,气温呈阶梯状逐渐下降,气压缓慢上升,风速分别在12日02时、13日05时和14日11时达到最大,分别为7.4,9.7,6.8 m/s.随着冷空气东移减弱,15日白天开始,气温逐渐回升.

通过对比发现,两次寒潮冷空气进入前后,气温、气压和风速均有明显的变化,但由于影响两次过程的冷空气强度、方式和时间等因素不同,过程Ⅰ的降温幅度和瞬时风力均比过程Ⅱ更大.

-

强降水的发生与大气层结不稳定性、对流不稳定能量的强弱有密切的联系.从最大24 h雨量上看,过程Ⅰ以中雨为主,简阳市7个自动站雨量达到暴雨,其中,简阳棉丰村最大雨强达59.8 mm/h;而过程Ⅱ以小雨天气为主,西部山区中雨,全市最大雨强在都江堰天马,仅为10.6 mm/h.

对比两次过程前温江探空站各种对流参数可以看出(表 3):过程Ⅰ前,本地大气层结处于不稳定状态,不稳定能量得到聚集,有利于局地强降水天气的发生;而过程Ⅱ层结处于弱不稳定状态,能量较低,不利于强降水天气的发生.

4.1. 单站气象要素分析

4.2. 对流参数对比分析

-

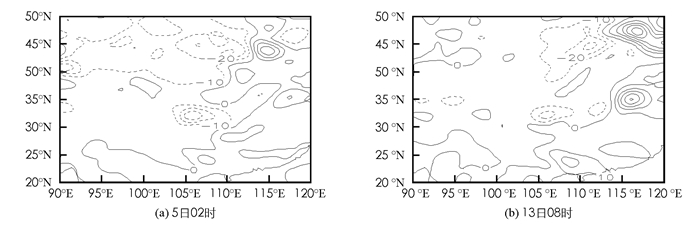

某地温度的变化主要取决于温度平流和非绝热因子的作用,温度平流主要考虑冷暖平流的性质和强度,而非绝热因子主要考虑辐射、水汽凝结、蒸发和地面感热对气温的影响,气温的非绝热变化主要表现为气温的日变化和气团变性[3].两次寒潮过程中,成都地区为云系覆盖,太阳辐射和地表辐射引起的气温日变化较小,且两次过程中降水对气温的下降影响较小,故气温下降主要是由冷平流引起的.本研究计算两次寒潮过程850 hPa的温度平流,分别讨论它对成都地区的影响.

4日14时,850 hPa温度平流图中(图 4a),在500 hPa低槽前部,即新疆至贝加尔湖包括我国青海北部、甘肃北部和内蒙古西部的广大区域里出现了一带状的冷平流区,有两个中心分别位于新疆北部和内蒙古西部,中心值为-40×10-5℃/s和-30×10-5℃/s,表明冷空气较强,而成都地区处于高压脊前西北气流底部的暖平流里.随着地面寒潮冷锋过境,成都地区至西北向东南逐渐为冷平流控制,5日02时,冷平流中心强度增强为-30×10-5℃/s.冷平流随着地面冷锋向东南方向移动,5日20时之后,冷平流对成都地区的影响结束.

11日14时,冷平流中心位于新疆北部,中心值为-30×10-5℃/s,成都地区受高压脊前暖平流控制.受高原短波槽东移影响,12日02时四川盆地有弱的冷平流侵入.随着中高纬500 hPa高空槽东移,13日02时,冷平流中心东移至蒙古国,中心强度达-30×10-5℃/s,在中低层东北回流气流引导作用下,成都地区逐渐为冷平流控制. 13日08时,四川盆地冷平流中心强度增强为-20×10-5℃/s;13日14时,冷平流中心在向西南方向移动过程中,影响范围不断扩大并向北伸展;6 h之后,受南支槽东移影响,槽前西南气流加强,四川北部冷平流中心强度增强为-20×10-5℃/s,四川南部冷平流中心强度不变. 14日08时开始,成都地区逐渐转暖平流控制,气温逐渐回升.

通过对比分析可知,两次寒潮天气过程均是由冷平流造成的.过程Ⅰ是在高空槽快速东移南下过程中冷平流在短时间内骤降造成的,降温幅度更猛;而过程Ⅱ是在南支槽和中低层东北回流作用下造成的,冷平流强度不及过程Ⅰ,但冷平流影响时间更长.

-

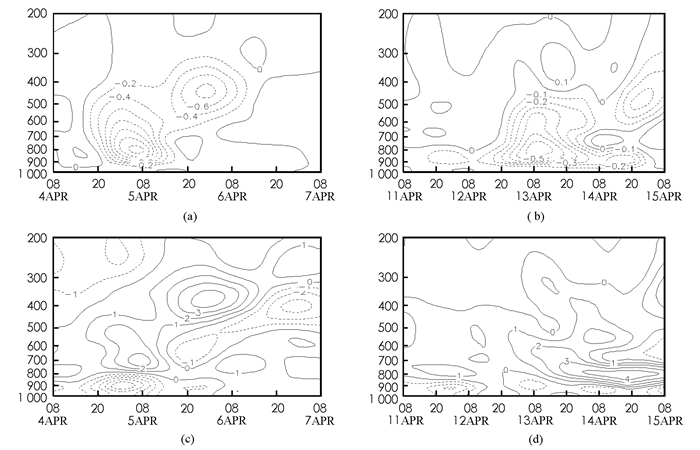

分析两次过程沿简阳站(30.23°N,104.33 °E)的垂直速度和散度随时间的演变图(图 5)可知:随着冷锋南压,4日20至5日14时,从近地面到400 hPa高空为强烈上升运动区,强度迅速增大,最强上升中心出现在5日08时800 hPa上空附近,强度达-1.4Pa/s(图 5a),而在这个时段,近地面至800 hPa为强烈的辐合区,强辐合中心位于900 hPa附近,强度达-5×10-5/s(图 5c),强烈的上升运动造成近地面强辐合非常有利于大风的形成.随着冷锋过境,5日14时后,近地面逐渐为弱的下沉气流控制,风力迅速减小.

11日20时至12日08时,受高空短波槽影响,近地面上升运动增强,同时近地面为强烈的辐合区,有利于大风的形成.随着冷锋南压,受中低层东北回流影响,12日20至13日20时近地面至500 hPa上空为上升气流控制,强度不断增强,最强上升中心出现在13日08时800 hPa附近,强度为-0.5 Pa/s(图 5b),而这个时段近地面为弱的辐合区(图 5d),强上升运动时段与该过程最大瞬时风速出现时间一致.随着冷锋过境,中低层东北回流逐渐南压,上升运动区伸展高度明显收缩,强度有所减小,风力也有所减小,14日20时后近地面为下沉气流控制,风速进一步减小.

通过比较可以看出,两次过程大风和上升运动密切相关,上升运动越强,风力越大.不同的是过程Ⅰ上升运动强度更强,而过程Ⅱ上升运动持续时间更长.这可能是过程Ⅰ瞬时风力更强而平均风力更小的原因之一.

-

研究表明,降水对降温有增强作用[10-12].降水的产生不仅需要一定的水汽来源,更为重要的是看是否有水汽的堆积,而水汽通量散度则可以用来定量地判断水汽在某地区的汇聚和辐合.分析两次寒潮天气过程主要降水时段的水汽通量散度(图 6)发现:过程Ⅰ在5日02时简阳和资阳交界处850 hPa水汽通量散度最大值达-9×10-5g/(cm2·hPa·s),与简阳出现短时强降水时间一致.而过程Ⅱ成都地区水汽通量散度最大值出现在13日02时,且仅为-3×10-5g/(cm2·hPa·s),与该过程最大小时雨强出现时间也一致.过程Ⅰ水汽辐合明显强于过程Ⅱ,这不难解释为什么过程Ⅰ比过程Ⅱ小时雨强更大,降温幅度更大.

5.1. 热力条件对比分析

5.2. 动力条件对比分析

5.3. 水汽条件对比分析

-

本文利用常规地面观测资料、探空资料和NCEP1°×1°再分析资料对2018年4月成都地区两次寒潮天气过程的对比分析,得到以下结论:

1) 两次寒潮天气过程均是在前期强烈升温的基础上发生的,气温回升可作为成都地区寒潮预报的一个重要指标.

2) 两次寒潮过程均是在两槽一脊的环流形势下发生的.过程Ⅰ横槽转竖,引导冷空气迅速南下,持续时间短,降温幅度更大;而过程Ⅱ横槽未转竖,它主要是由南支槽和中低层东北回流造成的,持续时间长.

3) 两次寒潮过程冷空气均是在西伯利亚和蒙古地区堆积并向南侵袭造成的,影响路径均为西北—东南向,但冷高压影响形式不同.过程Ⅰ冷高压是先分裂后整体南下影响,而过程Ⅱ冷高压是分裂南下影响.

4) 地面站气象要素的变化对寒潮冷空气的入侵有很好的指示作用,而强降水的发生与寒潮前本地层结和能量条件有密切关系.

5) 寒潮过程中热力条件、动力条件和水汽条件不同,它所造成的降温幅度、瞬时风力强度、平均风力强度和降水等天气现象也将明显不同.

下载:

下载: