-

日常生活及运动训练中,若对象在水平地面上工作需要使用矮凳及座椅,则会引发座椅蹲动作;若在动态蹲过程中,要求受试者每次蹲起都得提起脚跟,则会引发踮脚蹲[1].在足球、田径及举重等现代竞技训练项目中,动态蹲常用来增强髋关节、腿及背部肌肉,以促使下肢关节更具稳定性,从而提升运动表现及降低伤害风险[2-3].在康复医学领域中,动态蹲常作为一种封闭式多关节参与的动力性训练方法,并被证实对韧带损伤、膝盖骨与股骨失能、关节置换和踝关节不稳疾患的康复具有良好效果[4-6].

有研究报道,高度屈膝情况下,膝关节压力会显著降低,膝关节屈曲达155°时,其压力会从4.89倍降低到2.90倍[7];宽蹲姿比窄蹲姿的髌股关节压力多了15%,胫股关节压多了16%[8];快速蹲比慢速蹲动作的膝关节前后剪力多出约50%,而膝关节受力多出约28%[9];前蹲举膝关节的最大作用力显著小于后蹲举,且能减少腰椎的压力,故前蹲举较后蹲举更适合于那些韧带或半月板受伤的人[10];随着动态蹲下蹲深度的增加,躯干逐渐前倾,髋关节力矩会随之增加,最大力矩出现在下蹲期结束前[11].当人体处于最大深度时,踮脚蹲比全蹲的髋关节角度显著增加,而膝关节角度显著减少,此时身体的重量将转移到跖趾关节,支撑底面积的长度显著的缩短,重心提高,压力中心前后位移加大,从而降低身体稳定性[12].另研究显示,当膝关节完全弯曲时,双脚蹲姿的内翻力矩显著大于双脚跪姿[13];而双脚站立至深蹲、双脚深蹲至站立、平地行走与登阶4个动作中,双脚深蹲至站立动作膝关节承受净屈曲力矩及内外力最大[14].

总之,动态蹲运动的相关伤害并不常见,但缺乏技巧或不适当的运动处方却可能造成身体的伤害,如肌肉关节损伤、韧带扭伤及脊椎前移等[14-15].动态蹲属于人们日常生活中的习惯性动作,如抬起物品、举起小孩及上厕所等,亦属于许多杂务及工作场域中的习惯性动作,如擦拭地板、耕作、贴磁砖、铺地毯.目前,动态蹲肌力训练法已广泛应用于全民健身及临床康复训练中,但该运动处方也潜藏着伤害因子,而现有动态蹲的相关研究成果虽为目前训练及临床康复提供了一定的科学证据,但不同动态蹲模式对人体下肢所产生的负荷及机制尚有许多方面未能厘清.基于此,本研究对全蹲、踮脚蹲、座椅蹲及半蹲4种不同动态蹲模式的下肢生物力学特征进行对比探索,拟为全民健身及运动训练中科学运用动态蹲方法提供参考.

全文HTML

-

15名下肢无伤痛病史的大学生篮球普修班学员为实验对象,受试者平均年龄(20.56±1.25)岁,身高(171.43±3.57) cm,体质量(70.36±7.55) kg.于实验前向所有受试者讲解实验目的及测验流程,并要求其在同意书上签字,然后进行体能检测.

-

针对篮球普修班学员在全蹲、踮脚蹲、座椅蹲及半蹲4种不同动态蹲模式的下肢运动学及动力学等生物力学参数进行测试,并建立相应数据库,运用SPSS统计分析软件对相关数据进行比较分析,从而揭示不同动态蹲模式下人体下肢的负荷特征及相应机制.

-

1) 1台高速摄像机(Vicon,Oxford,UK,拍摄频率100 Hz)沿矢状面进行二维拍摄,并采用视讯运动图像解析系统对不同动态蹲模式进行图像解析,以获取人体躯干及下肢各肢段运动学参数.

2) 1台Kistler测力台(采样频率:1 000 Hz)作为动力学参数及动、静态平衡能力检测仪器.运动学与动力学参数收集通过Vicon Nexus1.5.2套装分析软件进行同步处理.

-

1) 运动学参数.反光球轨迹原始数据经低通滤波(截断频率6 Hz)处理后,关节角度定义为自然站立时,其下肢各关节角度为0°,从而获取髋、膝、踝关节在矢状面的运动学参数(着地期间各关节最大屈曲角度、着地瞬间角度、关节活动范围等).

2) 动力学参数.测力板原始数据同样经过低通滤波处理,获得着地后膝关节达到最大屈曲角度期间所产生的最大垂直地面反作用力及着地瞬间垂直地面反作用力,再将其除以体质量(BW)以进行标准化处理;膝关节受力和各关节内力矩则是利用逆动力学来进行计算[16-17],膝关节受力以小腿的坐标系为参考坐标系,将其向前方向定为胫前剪力,再以身体质量进行标准化;关节力矩则是分析髋、膝关节的最大伸展力矩及踝关节的最大跖屈力矩,使用身体质量和身高来进行标准化;下肢刚度则是利用着地后的最大垂直地面反作用力(Fmax)除以着地瞬间的身体重心至着地后身体重心最低点时的垂直距离变化量(ΔL)[18].

3) 动态、静态模式下维持30 s的平衡能力指标.将收集到的疲劳前、后,动态与静态平衡30 s原始数据经低通滤波(6 Hz)处理后,计算出受测者在动、静态平衡时压力中心(COP)偏移半径(cm)、COP移动速度(cm/s)及COP移动所涵盖的面积(cm2).方法如下:COP移动速度:|COPi+1-COPi|/(1/1 000);COP偏移半径:COPi+1-COPi;面积计算先以线性回归模式定义椭圆长轴,再采用最小平方法,求得截距b0与回归系数b1,然后再以垂直长轴的方向定义出短轴,最后以95%的压力中心分布定义长、短轴的长度,即可得面积.

-

运用SPSS17.0统计软件进行分析,针对受试者疲劳前、后的运动学、动力学及COP参数(偏移半径、移动速度及移动面积)进行t检及双因素方差分析(two-way ANOVA),所有指标的显著水平设定为α=0.05.

1.1. 实验对象

1.2. 研究对象

1.3. 实验程序

1.4. 相关生物力学参数获取

1.5. 数理统计法

-

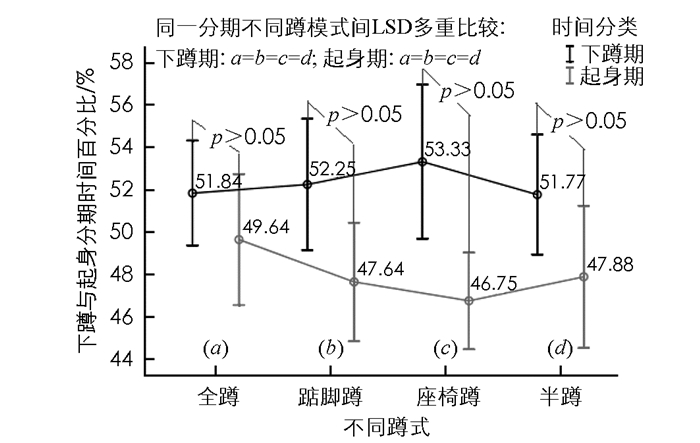

图 1显示:①同一动态蹲模式均一致表现为下蹲阶段时间占比与起身阶段差异无统计学意义,即全蹲(51.84%对49.64%,p>0.05)、踮脚蹲(52.25%对47.64%,p>0.05)、座椅蹲(53.33%对46.75%,p>0.05)及半蹲(51.77%对47.88%,p>0.05);②不论下蹲期还是起身期,4种动态蹲模式所占时间百分比经多重比较,皆表现为a=b=c=d,即同样表现出无统计学意义(p>0.05).

-

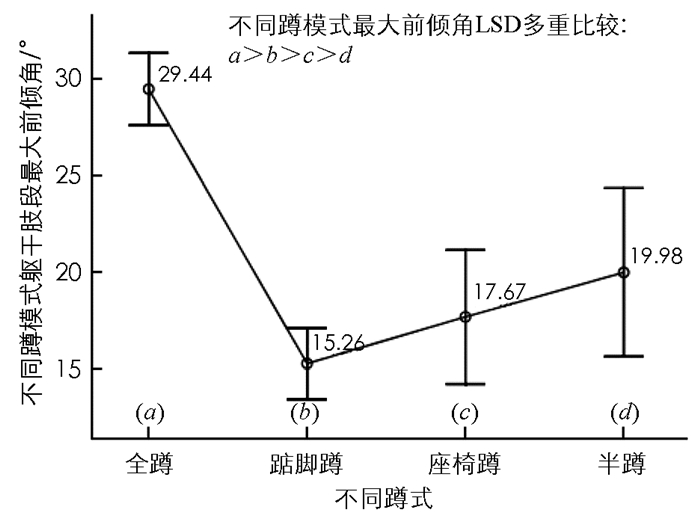

图 2显示,不同动态蹲模式下,躯干肢段最大前倾角度差异具有统计学意义(F=41.26,p<0.05),表现为踮脚蹲躯干前倾角度最小(15.26°),全蹲躯干前倾角最大(29.44°),半蹲次之(19.98°),座椅蹲第三(17.67°).

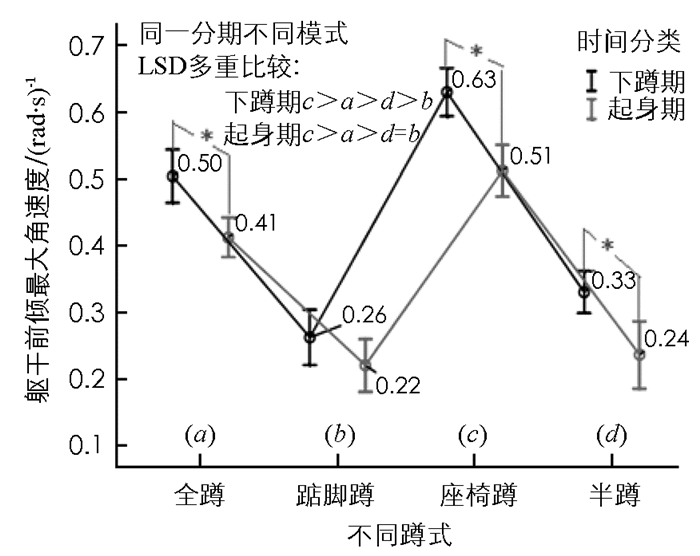

图 3显示,除踮脚蹲外,不同动态蹲在下蹲期与起身期躯干前倾角速度差异具有统计学意义,且一致表现为下蹲期显著快于起身期,其中全蹲0.50 rad/s对0.41 rad/s,p<0.05;座椅蹲0.63 rad/s对0.51 rad/s,p<0.05;半蹲0.33 rad/s对0.24 rad/s,p<0.05.同一分期,不同动态蹲躯干前倾角速度多重比较显示,下蹲期一致表现为座椅蹲最快,全蹲次之,半蹲第三,而踮脚蹲最小.起身期则表现为座椅蹲最快,全蹲次之,半蹲及踮脚蹲最小(两者差异无统计学意义).

-

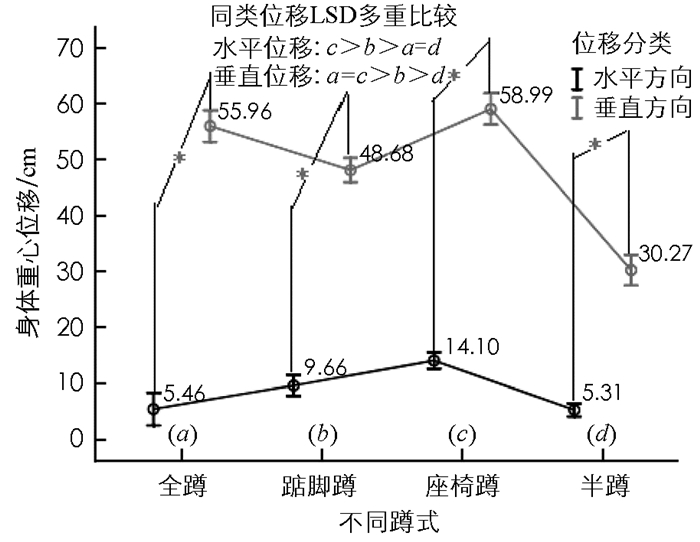

图 4显示,不同动态蹲模式身体重心最大垂直位移显著大于最大水平位移;不同动态蹲模式的水平位移差异具有统计学意义(p<0.05),表现为座椅蹲最大(14.10 cm),踮脚蹲次之(9.66 cm),全蹲与半蹲最小(两者差异无统计学意义,分别为5.46 cm及5.31 cm);不同动态蹲模式垂直位移差异有统计学意义(p<0.05),多重比较发现,座椅蹲最大(58.99 cm),但它与全蹲(55.96 cm)差异无统计学意义,两者都显著大于踮脚蹲(48.08 cm)及半蹲(30.27 cm),而踮脚蹲显著大于半蹲.

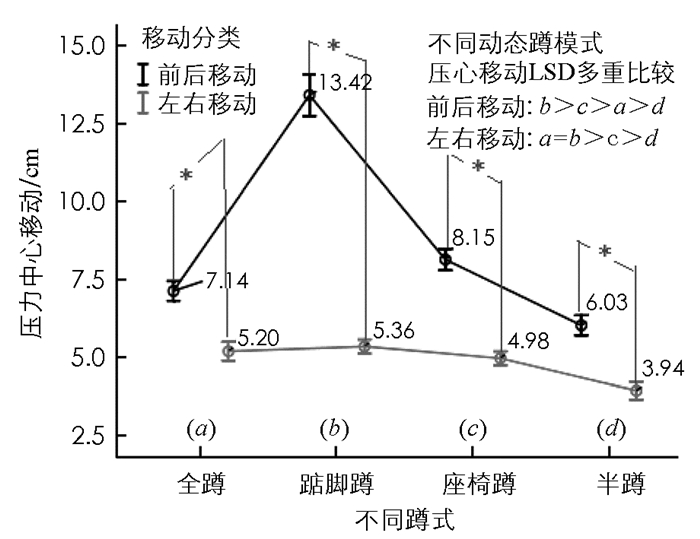

图 5显示,不同动态蹲模式受试者压力中心一致表现为前后移动显著大于左右移动;前后移动表现为踮脚蹲(13.42 cm)显著大于座椅蹲(8.15 cm),座椅蹲显著大于全蹲(7.14 cm),而全蹲显著大于半蹲(6.03 cm);左右移动表现为踮脚蹲最大(5.36 cm),但它与全蹲差异无统计学意义(5.20 cm),两者显著大于座椅蹲(4.98 cm),而座椅蹲则显著大于半蹲(3.94 cm).

-

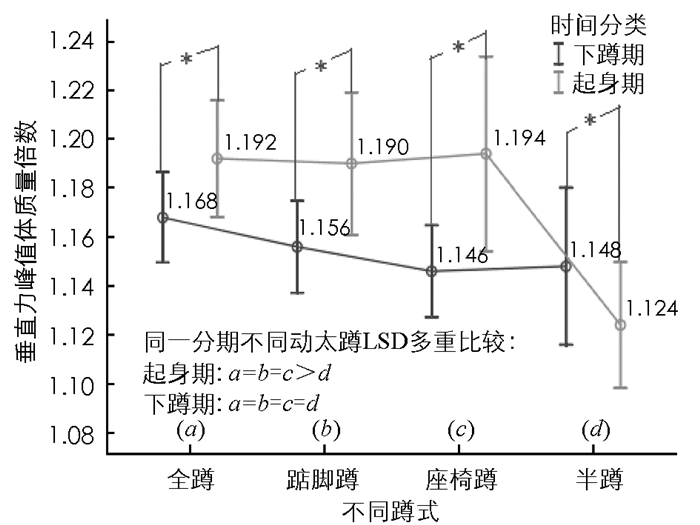

图 6显示,4种动态蹲模式下,起身期垂直力峰值均显著大于下蹲期;下蹲阶段,4种动态蹲模式垂直力峰值经多重比较彼此差异不具有统计学意义(p>0.05),即全蹲、踮脚蹲、座椅蹲及半蹲垂直力峰值折算成体质量倍数分别为1.168,1.156,1.146,1.148倍;起身阶段,4种动态蹲模式垂直力峰值座椅蹲最大(1.194倍),但它与全蹲及踮脚蹲(1.192倍及1.190倍)差异无统计学意义,三者均显著大于半蹲(1.124倍).

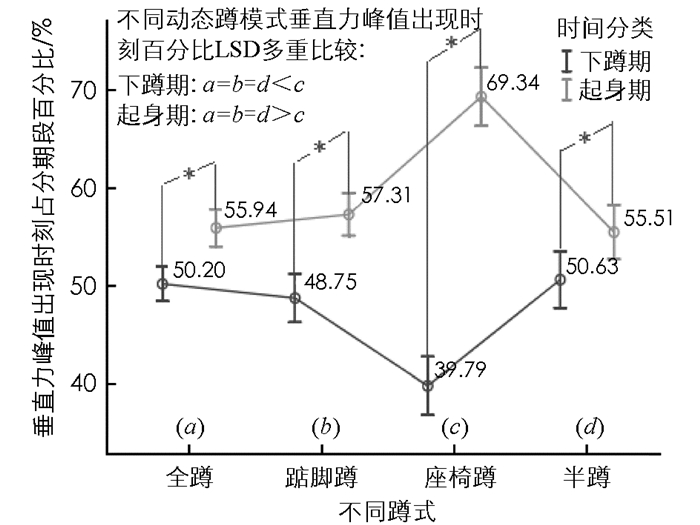

图 7显示,不同动态蹲模式在下蹲期与起身期垂直力峰值出现的时刻差异明显,一致表现为起身期峰值出现要晚于下蹲期,即全蹲55.94%对50.20%,p<0.05;踮脚蹲57.31%对48.75%,p<0.05;座椅蹲69.34%对39.79%,p<0.05;半蹲55.51%对50.63%,p<0.05.相同分期不同蹲模式多重比较发现,下蹲期内,座椅蹲垂直力峰值出现最晚,其余3种蹲差异无统计学意义;而起身期内,座椅蹲垂直力峰值出现最早,其余3种模式差异无统计学意义.

2.1. 不同动态蹲模式下蹲与起身动作阶段时间占比分析

2.2. 躯干肢段前倾角度及角速度变化分析

2.3. 身体重心及压力中心位移变化分析

2.4. 垂直力峰值大小及峰值在不同分期内出现的时间分析

-

动态蹲是人们日常活动及职业中的必要动作,更被经常运用在康复与运动领域上.从动作分期看. 4种动态蹲类型的下蹲期皆比起身期所占时间百分比要长些,但这个差异未能达到显著水平,这与先前学者[15, 19]的研究结果基本类似.在不同动态蹲躯干肢段前倾最大角度中,本研究发现全蹲与座椅蹲皆显著大于踮脚蹲与半蹲,半蹲显著大于踮脚蹲,这可从腰椎与骨盆的协同关系上得到解释.因为下蹲时,脊柱的绝对角度会随着髋关节的持续屈曲而增加,故执行全蹲时,在脚跟不能离开地板的情况下,重心位于支撑底面积的后部,这样可避免往后跌倒,肢段链的协调作用会将躯干往前倾,从而使重心得以维持在双脚支撑底面积内[1, 20-21].

从4种不同动态蹲类型的压力中心偏移特征看,左右方向最大偏移量在统计上未达显著差异.因为双足支撑基底区域越窄,其站立时则更不稳定;反之,则稳定.本研究中,4种动态类型的压力中心左右方向最大偏移量之所以不存在明显差异,其原因可能是动态蹲属于矢状面的运动,且动作需将双脚打开与肩同宽,如此增加了左右向的支撑面积,从而增加了动作的稳定性.另一方面,压力中心前后方向最大偏移量达到了显著水平,究其原因是4种类型的动态蹲,其操作表现不一样,踮脚蹲从足掌支撑身体的重量转为跖趾关节,使其足压力中心往前落在趾跖关节,故其压力中心偏移显然大于全蹲,这与文献[22]的观点相符.压力中心位移量代表身体摇晃程度,从坐到站过程中,随着身体远离双脚,会加大压力中心前后的位移,故进行下蹲起身时,身体摆动的大小会影响压力中心偏移量,而下蹲至最低位置时,座椅蹲与全蹲的重心垂直高度差异不大,但从事座椅蹲会将身体重量向后转移到座椅,这使重心离开双脚,身体向后摆动幅度增加,使座椅蹲的足压中心前后偏移量大于全蹲,该结论与Bernard Dan等[23]学者的研究结果相符.至于半蹲,因其下蹲深度小,且大腿近端向后摆动幅度小,故身体往后摆动小于全蹲,使半蹲压力中心的前后偏移量最小.

动态蹲涉及下肢髋、膝与踝关节角运动,又以膝关节的活动度最大,依膝关节屈曲角度大致可将动态蹲姿分为半蹲与深蹲,半蹲指膝关节活动从0°约至100°;深蹲指膝关节活动从0°约至140°,侧视时大腿后侧与小腿接触. Abderrehmane等[24]研究发现随着下蹲的深度增加,髋、膝、踝关节力矩也随之增加,而力矩的增加也加大关节作用力及影响肌肉组织,使得下蹲更为吃力.除了下蹲深度外,还有步宽、速度、负重率、负重位置、疲劳、限制膝关节等因素都会影响动态蹲的动作控制,如宽蹲姿((169±12)%肩宽)比窄蹲姿((107±10)%肩宽)的髌股关节压力多了15%,胫股关节压力多了16%[25].从起身期垂直地面反作用力特征看,全蹲与座椅蹲垂直分力峰值显著大于半蹲,这是由于受到重心位置高低的影响所致,Liu等[27]研究认为,对从蹲姿起身时,就如同从坐到站,需要先将躯干前倾,产生向前的动量,以转为向上的推进力,故越是从低位置起身,身体重心越低越向后,需要越大的地面反作用力,以协助完成身体向上起身动作.本研究中座椅蹲及全蹲在起身初始期的身体重心位置很低,故需要较大的地面反作用力才能完成起身动作,因此,座椅蹲及全蹲最大垂直地面反作用力大于半蹲.

本研究中的全蹲与座椅蹲皆属于深蹲类型,重心垂直位移较大,需要较大的躯干前倾角度以维持身体平衡与稳定,因此躯干最大前倾角度显著大于半蹲;而座椅蹲与全蹲的重心垂直位移差异较小,使得全蹲与座椅蹲的躯干最大前倾角度无显著差异.当执行踮脚蹲时,需将脚跟抬起,身体重心前移,大腿平行于地面,会将压力中心移转到跖趾关节较小的支撑底面积内,此时因肢段链的协调作用,而减少躯干前倾,使身体重心维持在此狭小的支撑底面积内[26],故踮脚蹲躯干前倾角度显著小于其它3种动态蹲.此外,踮脚深蹲时,若踝关节弹性不足,那么当提起脚跟离开地板,这个动作会导致髋、膝、踝及脊柱等关节力矩的补偿作用[1],而身体肢段链通过协调改变身体关节角度,形成补偿性平衡控制,确保身体重心维持在支撑底面积内[27],当达到最大深度时,踮脚蹲比全蹲的髋关节角度显著增加约1倍,膝关节角度显著减少约三分之一[22].

座椅蹲是模拟从站到坐及从坐到站的活动,与一般蹲一样皆需髋、膝及踝关节肌肉的同步协调.在受试者下蹲坐到座椅的过程中,小腿几近垂直,这会减少膝关节地面反作用力的水平力臂,而降低此关节力矩,座椅蹲的膝关节伸展力矩峰值在下蹲期比一般蹲少了50%,在起身期比一般蹲少了29.5%,在接触椅面时,身体的质量被支撑,地面反作用力几近零[5].此时,身体重心位于支撑底面积的后方,从座位起身过程中,躯干向前屈曲,将身体重心往前移至双脚,此时支撑底面积由椅面面积及脚踏面积迅速转为只有脚踏面积,支撑面由大转为小,在转换的过程中需要良好的动态平衡,以防跌倒[28].踮脚蹲则因抬起脚跟的同时,重心向前移动,转由跖趾关节为支撑底面积,且借减少躯干前倾而使得重心能够落在跖趾关节的支撑面内,以防止跌倒[23],这使得身体重心向前移动至跖趾关节;进行下蹲时,躯干会先解除竖脊肌的活性让躯干前倾[19],当进行全蹲及半蹲时,身体重心往后移动的同时,借由躯干前倾以调整重心的位移,从而减少重心向后位移,使之不至超过双脚的支撑底面积,以保身体稳定,故全蹲与半蹲的水平位移显著小于座椅蹲及踮脚蹲.

-

4种不同类型动态蹲对躯干前倾角度、下肢关节角度及角速度、重心位移、垂直分力峰值及压力中心的偏移量产生显著影响;以动态蹲作为健身运动或肌力训练时,应从下肢关节负荷较小且动作相对较稳定的半蹲动作开始,随肌力的增强而减轻了运动时关节之负荷时,再进行全蹲动作以降低下肢伤害的风险.

下载:

下载: