-

自我构念(self-construal)是起源于跨文化比较的心理概念, 最早由Markus等[1]在1991年提出, 阐释个体是如何理解自己与他人的关系以及如何通过这种关系来定义自我[1].自我构念会随着文化的不同而分为2类, 个体主义背景下的西方人的自我系统中强调个人特质的整体性和独特性, 其所处的文化背景鼓励自我实现和自我表达, 认为自我是自主、独立的, 即独立型自我构念; 而集体主义背景下的东方人的自我系统强调人们需要形成各种人际关系, 认为人与人之间是互相依赖的, 即互依型自我构念[2].研究者在对自我构念的进一步研究中提出独立与互依的自我构念类型可能并不是简单的单维对立, 2种特质可以同时存在于同一人身上[3].

自我构念对心理健康的不同症状, 如抑郁[4]、焦虑[5-7]、情绪适应[8]以及生活满意度[9]等均存在影响, 并且自我构念通常是通过间接路径对心理健康产生作用[10].如张荣娟[4]发现, 互依自我构念对抑郁和焦虑的影响是通过社会支持来实现的; 董颖红[8]则认为互依自我构念通过人际关系控制感的部分中介作用间接影响个体的情绪适应和生活满意度.上述研究提示我们, 社会支持在互依自我构念影响心理健康的内在机制中可能存在重要作用.社会支持是指个体在对环境的适应过程中, 家庭、朋友及其他人的情感与实物支持, 以及个体对这些支持的情绪体验和满意程度.来自外部的资源会对个体心理健康有增益性功能[11], 而个体在不同维度自我构念的表现会影响其对外部资源的获得程度和认同度[12], 互依自我构念为主导的个体通过和谐的人际关系和适应不同的情境能力来获取自我认同和心理状态的平衡[13], 因此, 互依自我构念通过社会支持对心理健康水平的预测应是正向的.

以往研究倾向于通过相关和回归来探究不同类型自我构念和心理健康的关系, 这些研究大多仅关注心理健康的其中一个衡量维度, 缺乏对个体的心理健康的系统全面考察.此外, 尽管研究者都较一致地发现自我构念与心理健康存在密切联系[4-5], 但究竟是自我构念影响了心理健康的水平, 还是心理健康水平影响了自我构念, 或是二者相互影响仍不明朗, 因此本研究将采用追踪研究的方式, 通过交叉滞后分析来探究自我构念与心理健康之间的因果关系及自我构念影响心理健康的内部机制.综上所述, 提出以下假设:①集体主义背景下, 个体的自我构念以互依型自我构念为主导; ②互依自我构念水平可影响个体心理健康水平, 且这种影响以社会支持为中介.个体早期的互依自我构念水平可通过社会支持中介预测后期的心理健康水平, 互依自我水平高的个体, 领悟社会支持能力较强, 因而日后发生心理健康问题的概率更低.

全文HTML

-

本研究的被试选自重庆市某大学在校学生, 为减少被试的流失及环境等无关变量的影响, 采用班级团体施测方式, 先后进行2次测量(间隔6个月).第一次测量获得有效被试386名, 第二次测量获得有效被试353名.将2次测量整合后, 去除各种无效被试, 共获得有效被试345名, 其中男性被试147名(43%), 女性被试198名(57%), 平均年龄18.9岁(SD=0.852).被试流失率为(10.62%), 将第一次施测时, 流失被试与总体被试的自我构念、心理健康、社会支持进行独立样本T检验, 差异无统计学意义, 说明被试流失为系统性流失.

-

1) 自我构念量表

采用Singelis[14]编制的“自我构念量表”(Self-construal Scale, SCS)的中文版, 该量表包括2个分量表, 分别是包含12个题项的独立自我构念量表和包含12个题项的互依自我构念量表, 采用7点评分, 从“完全反对”到“完全同意”[15].本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.76, 重测信度为0.60.

2) 症状自评量表SCL-90

SCL-90是广泛应用于临床和研究的精神症状自评量表, 共包括90个条目, 包括9组症状群:躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对化、恐怖、偏执、精神症状, 以及一个附加项目.采用5点评分, 从“无症状”到“症状严重”, 得分越高心理健康问题越严重, 心理健康水平越低.本研究中, 该量表的Cronbach’s α系数为0.98, 重测信度为0.60.

3) 领悟社会支持量表

采用文献[11]中Blumenthal等人编制的领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale, PSSS), 用于测量个体领悟到来自社会各种支持源的支持程度, 并以总分反映个体感受到的社会支持总程度.量表包含3个维度, 分别代表家庭的支持、朋友的支持和重要他人的支持, 共12个项目.量表为7点评分, 从“非常不同意”到“非常同意”, 分数越高表示感受到的社会支持程度越高.该量表的Cronbach’s α系数为0.93, 重测信度为0.67.

-

本研究采用问卷测量、追踪研究和团体施测的方式.被试先后接受间隔为6个月的2次测量, 第一次追踪于2017年12月实施, 第二次追踪于2018年6月实施.在2次测量中, 所有被试均以班级为单位, 在约定的时间内进行团体测试, 由主试发放问卷, 要求被试严格根据测验指导语独立完成.在指导语中向被试说明各量表的填写要求, 并承诺对他们的作答绝对保密.主试收回问卷并录入整理, 并对所有被试进行唯一编号, 第二次测量数据需核对编号和姓名后录入, 以此来保证同一被试2次的数据是匹配的.

-

利用SPSS 20.0分析数据.通过配对样本T检验和重复测量方差分析考察大学生自我构念及心理健康的现状与发展; 通过Person相关分析考察大学生自我构念及心理健康之间的关系; 利用Mplus结构模型的交叉滞后分析方法考察大学生自我构念与心理健康的因果关系、内部机制及时间在其中的作用.

1.1. 被试

1.2. 研究工具

1.3. 研究过程

1.4. 数据整理及分析方法

-

2次追踪的结果发现, 被试的互依自我构念高于独立自我构念(第一次:t(1, 344) =15.02, p < 0.001;第二次:t(1, 344) =11.41, p < 0.001), 二者间差异有统计学意义.被试在SCL-90的9个因子得分严重程度分布见表 1.

本研究中2次追踪及2018年全国18~29岁青年常模[16]的9个因子分见表 2, 将2次追踪的因子分与常模进行单样本T检验, 差异均无统计学意义(表 2), 说明本研究中被试2次测量的心理健康水平结果与全国同年龄常模差异无统计学意义.将前后2次追踪测量到的SCL-90总分进行重复测量方差分析, 差异有统计学意义, F(1, 344)=30.13, p < 0.001.然后区分9个因子将前后2次测得的得分进行重复测量方差分析, 结果发现差异有统计学意义(表 2), 表明第二次心理健康状况的各项指标显著好于第一次, 说明本研究被试心理健康状况处于动态变化阶段, 且呈乐观形势发展.

-

将2次追踪的自我构念、SCL-90的9个因子和社会支持的得分进行两两之间的相关分析, 建立相关矩阵(表 3).在2次测量中, 与集体主义文化背景下的研究结果一致[4], 互依自我构念水平与SCL-90总分呈负相关(rT1=-0.15, p < 0.001; rT2=-0.13, p < 0.001), 互依自我构念水平与领悟社会支持呈正相关(rT1=0.32, p < 0.001; rT2=0.41, p < 0.001);领悟社会支持与SCL-90总分呈负相关(rT1=-0.22, p < 0.001; rT2=0.28, p < 0.001).

-

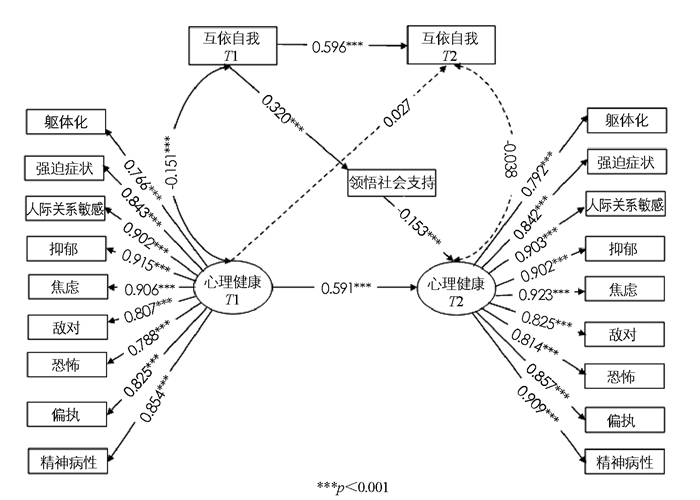

本研究中被试的自我构念以互依型自我构念为主导, 这与前人研究一致[17-19], 因此我们将围绕互依型自我构念水平建立结构方程模型.在相关分析的基础上, 运用交叉滞后回归分析的方法探讨互依自我构念与心理健康之间的因果关系.心理健康水平是不能被直接观测到的变量, 所以将心理健康作为潜变量, 而SCL-90的9个因子得分作为衡量它的显变量, 以此建立衡量心理健康的测量模型.进行追踪研究时, 得到了前后2次社会支持结果, 而在第二次的结果中包含了个体在第一次追踪时已有的社会支持以及在追踪间隔期内存在的社会支持, 所以选取第二次的社会支持得分作为中介变量来建立结构模型, 如图 1, 结果显示该模型拟合的各项指标都很好, 第一次追踪的互依自我水平通过社会支持的中介作用可以显著预测第二次的心理健康, 而第一次的心理健康不能预测第二次的互依自我水平, 这符合交叉滞后分析因果关系的前提假设(表 4).综上所述, 互依自我构念水平与心理健康之间存在因果关系, 即互依自我构念水平是自变量, 心理健康水平是因变量且被SCL-90的9个因子所衡量, 而社会支持可以完全中介当前互依自我构念水平对日后心理健康水平的预测作用.

2.1. 自我构念、心理健康的现状

2.2. 自我构念、心理健康、社会支持的相关分析

2.3. 自我构念影响心理健康的交叉滞后分析:以领悟社会支持为中介

-

根据结果可知, 在2次追踪中, 互依自我的分数显著高于独立自我的分数, 这与前人结果一致[17, 19-21].这是由于在我国集体主义文化下, 互依自我构念占有优势地位[18, 22], 个体十分看重与他人的关系和集体凝聚力, 而自我构念来源是某一文化背景下的个体是如何对自我、他人以及自我与他人之间关系进行理解与认知, 且这种理解和认知会随着文化的不同而产生差异, 因此, 集体主义文化下个体的自我构念以互依自我构念为主导.

本研究发现, 第二次心理健康状况好于第一次心理健康状况, 且二者差异存在统计学意义.这是因为选取的被试均为大学生, 而大学生随着年级的升高和大学生活经历的增长, 逐步适应了从高中到大学的转变, 受教育程度、心理成熟度也得以提高, 心理健康意识有所提高, 心理素质得到增强, 因此心理健康水平得到了提升[23-24].

-

在2次追踪研究中互依型自我构念与SCL-90总分均成负相关, 即个体互依自我水平越高, 心理健康水平越高.这一结果与集体主义文化下研究结果一致[4, 6, 8-9], 在以个体主义文化为背景的研究中发现个体互依自我水平越高, 心理健康水平越低[5].这是因为在集体主义文化中, 社会更强调个体与他人形成各种人际关系, 强调自我与他人之间的联结, 互依型水平高的个体符合这种文化需求, 故能在社会中获取更多的资源, 因而体验到更多的积极情绪.在个体主义文化下, 环境更强调个体自身的独立性和个性化, 强调个体的自我提升[25], 互依水平高的个体不符合这种文化需求, 将体验到更多的挫折感, 即在推崇自我发展的文化下, 互依型自我与心理健康水平呈负相关.

-

本研究通过交叉滞后模型得出在社会支持作为中介的条件下, 自我构念与心理健康之间存在着因果关系, 且自我构念为因, 心理健康为果.社会支持作为一种重要的弹性资源, 与个体的心理健康和幸福感有着重要的关系, 这已成为心理学以及临床和精神病学研究者的共识[26-27].社会支持的构成和个体对不同支持源的理解、认同和使用等影响着社会支持发挥其心理增益功能, 正是因为互依型自我构念个体重视人际支持, 更擅于利用各类支持来促进心理健康的良性发展, 这也符合本研究中得到的, 领悟社会支持水平越高的个体其心理健康水平越高.且人际关系理论模型认为领悟社会支持对心理健康具有正向影响作用, 即当具有良好社会支持的个体在面对重大压力事件时, 可以通过被社会提供实物支持或者心理援助来减缓压力事件对个体的负面影响[28].因此, 个体感知到的社会支持越多, 其心理健康问题症状相对越少.

高互依水平个体的特点是通过周围环境和情境因素来对自我的评价进行提升, 更容易感知各种社会支持, 在自我和其他人之间没有特别清晰的界限, 同时与他人的重要关系也可以帮助其对自我进行积极定义, 并且将自我融入集体的能力作为自尊的基础[29].这些特点能够帮助他们更好地利用社会资源.他们注重维持集体和他人关系的和谐, 并且追求归属感, 往往更容易体会到社会支持, 以此来维持较高水平的心理健康[6], 并且良好的社会支持系统有利于提高个体战胜逆境的能力[30].即当互依自我水平高的个体在遭遇外界压力时, 他们会从自己与他人的关系的角度出发, 去积极寻求外界支持, 周围环境和情境因素均可为提升自我而服务, 进而提高抗逆力水平, 从而使得个体在面对负性刺激时, 表现出更为良好的心理健康水平.因此, 互依自我水平高的个体具有更强的领悟社会支持和利用社会资源的能力, 进而有利于心理健康.

-

本研究样本选取的广度和代表性有限, 自我构念是一个与文化相关的人格概念, 而本研究只选取了中国被试.因此, 未来的研究中, 我们需要在跨文化条件下探讨自我构念与心理健康之间的关系.

3.1. 自我构念及心理健康的现状

3.2. 自我构念与心理健康的关系

3.3. 自我构念对心理健康的影响——社会支持的中介作用

3.4. 本研究局限与展望

-

1) 集体主义文化下的个体自我构念以互依型自我构念为主导.

2) 互依型自我构念与心理健康水平存在因果关系, 第一次互依型自我构念水平以社会支持为中介影响第二次心理健康水平.这是因为互依自我水平高的个体, 领悟社会支持能力较强, 能通过被社会提供实物支持或者心理援助来减缓压力事件对个体的负面影响, 日后发生心理健康问题的概率更低.总之, 当前的互依型自我构念水平可以通过社会支持的中介作用, 预测个体日后的心理健康水平.

下载:

下载: