-

食品毒理学是利用基础毒理学的基本原理和方法,研究食品中可能存在或混入的有毒有害物质的性质、来源及对人体健康损害的作用与机制,评价其安全性,确定安全限值和预防措施的一门学科[1-3].食品毒理学是食品安全学科的基础,在食品类专业人才的培养中占有重要地位[4-5].为了进一步适应社会需求,优化专业结构,服务区域经济发展,陕西中医药大学于2016年开始招收食品卫生与营养学专业本科生,2019年开始启动《食品毒理学》课程的教学工作.因各类高校依托的老牌专业背景不同,新开设的食品卫生与营养学专业人才培养模式和课程体系也存在一定的差异.医学院校食品卫生与营养学专业不同于工科、农业等院校,学生具有一定的医学基础知识和实验技能,同时中医院校学生长期受到“药食同源”理念的影响[6].因此,本研究对某中医院校食品卫生与营养学专业《食品毒理学》课程理论课和实验课的构建情况、教学效果等做了调查分析,为更好地在中医院校开展食品毒理学教学提供参考.

全文HTML

-

2019年5月6日采用整群抽样法选择某中医大学2016级食品卫生与营养学专业50名本科生为研究对象,实际调查49名(1名学生缺勤),其中男生11名(22.45%)、女生38名(77.55%).

-

编制调查问卷,内容包括一般情况、课程认知情况、课程设置评价、教学评价(理论教学、实验教学)以及学生能力培养评价等,评价采用5级计分,由“1”到“5”表示评价由低到高.最后1次授课结束后,统一发放问卷并由学生填写后回收.

-

采用EpiData 3.0双人双录入法录入问卷并进行一致性检测,采用SPSS 17.0统计软件进行描述性分析.

1.1. 对象

1.2. 方法

1.3. 统计学方法

-

49名调查对象中19人(38.78%)高考时选择食品卫生与营养学专业作为第一志愿,15人(30.61%)为第二志愿,其余为调剂. 22人(44.90%)表示喜欢食品卫生与营养学专业,其余为家人或朋友推荐.

-

46人(93.88%)认为有必要开设食品毒理学课程,19人(38.78%)对食品毒理学课程兴趣浓厚.食品毒理学课程在第6学期开设,8人(16.33%)认为该时间段合理;分别有5人(10.20%)、10人(20.41%)、26人(53.06%)认为应该在第3,第4,第5学期开设.

-

学生对理论课授课内容、选用教材和学时的满意度评分S满意度≥4的比例分别为71.43%,30.61%和53.06%,见表 1.理论课教学时间设置为42学时,34人(69.39%)认为理论课学时数设置合理,认为理论课设置28,32,48学时合理的人数和比例分别为1人(2.04%),2人(4.08%),12人(24.49%).

-

学生对教师理论课不同教学方式的态度顺位为PPT和板书42人(85.71%),案例教学38人(77.55%),视频23人(46.94%),小组讨论15人(30.61%)和课堂提问11人(22.45%).

-

学生对毒物、剂量-效应(反应)关系、毒作用、食品安全性评价和食品毒理学的知识掌握程度较好,评分S掌握程度≥4的比例分别为77.55%,75.51%,71.43%,63.27%和61.23%;对食品中化学物在体内的生物转化和特殊毒性作用的知识掌握程度较低,评分S掌握程度≥4的比例分别为40.81%和30.61%.见表 2.

-

45人(91.84%)认为有必要设置实验课,学生对实验课设置总体评价、实验与理论联系程度、实验课教学效果和实验课学时数的满意度较好(S满意度≥4),比例分别为79.59%,71.43%,73.47%和81.63%,见表 3.实验课教学时间设置为12学时,34人(69.39%)认为实验课学时数合理,认为实验课设置为8,16,20学时合理的人数和比例分别为4人(8.16%),9人(18.37%),2人(4.08%).实验课教学分为3次,仅有14人(28.57%)认为实验课次数合理,23人(46.94%)认为4次合理,12人(24.49%)认为5次合理.实验小组每组人数5人最合理(36.73%),其次为6人(32.65%),4人(26.54%),3人(2.04%)和2人(2.04%).

-

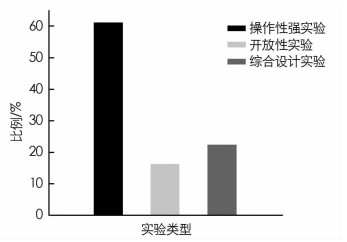

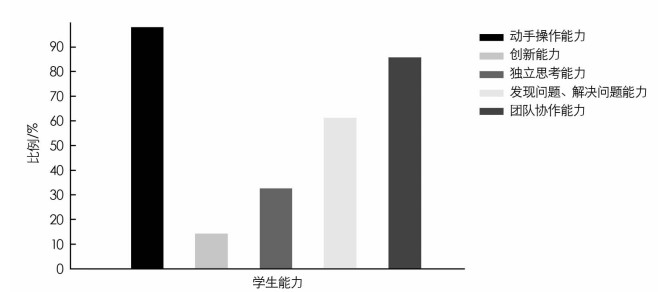

24人(48.98%)对实验课教学内容的掌握较好(S掌握程度≥4),20人(40.82%)掌握一般(S掌握程度=3),5人(10.20%)掌握较差(S掌握程度=2).学生对经口急性毒性试验最感兴趣,20人(40.82%);其次为精子畸形试验,19人(38.78%);实验动物基本操作,10人(20.41%),见图 1.学生认为还需增加的实验类型依次为操作性强实验,30人(61.22%);综合设计实验,11人(22.45%);开放性实验,8人(16.33%),见图 2.

-

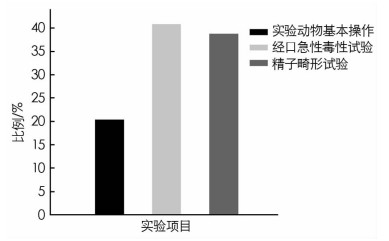

39人(79.59%)认为实验课教学较好地提高了自身的综合素质,对今后学习工作的作用较大(S满意度≥4),见表 4.通过实验课,48人(97.96%)动手操作能力得到提升,42人(85.71%)提高了团队协作能力,30人(61.22%)发现问题、解决问题的能力得到提高,16人(32.65%)提高了独立思考能力,7人(14.29%)创新能力得到了提高,见图 3.

2.1. 学生对食品卫生与营养学专业的认知情况

2.2. 学生对食品毒理学课程的认知情况

2.3. 理论课教学评价

2.3.1. 理论课设置情况

2.3.2. 学生对理论教学方式的态度

2.3.3. 学生对《食品毒理学》课程理论课核心知识掌握情况

2.4. 实验课教学评价

2.4.1. 实验课设置情况

2.4.2. 学生对《食品毒理学》实验课教学内容评价

2.4.3. 实验课教学对学生能力培养的评价

-

食品卫生与营养专业建设是为了适应普通民众对食品卫生、公共营养、营养配餐以及居民膳食营养的需求而进行的.按照教育部2012年公布的普通高校本科专业目录,食品卫生与营养学专业属于公共卫生与预防医学下的二级学科.目前,已有20余所本科院校(包括医药类、理工类、农林类、综合类等)开设了食品卫生与营养学专业,随着开设该专业的学校不断增多,我国营养学专业人才培养力度得到了加强[7].本研究发现,食品卫生与营养学专业高考第一志愿、第二志愿选择率分别为38.78%和30.61%.仅44.90%的学生因喜欢而报考该专业,说明学生对食品卫生与营养学专业的认识了解不够,有待学校进一步加强招生宣传,加深学生对该专业的了解.

目前,开设《食品毒理学》课程的专业主要是食品卫生与营养学、食品质量与安全等食品相关专业.食品卫生与营养学专业本科人才培养方案设置了《食品毒理学》课程,因不同院校专业背景、培养目标等的差异,食品毒理学的课程类别、课程性质、开设学期、学时分配以及教学内容等教学体系的构建存在一定的差异[5, 8-9].本研究表明,食品毒理学是该中医高校食品卫生与营养学专业本科生的一门专业必修课,93.88%的学生认为有必要开设食品毒理学课程,97.96%的人认为课程对将来工作有用,但仅有38.78%的人对课程充满浓厚的兴趣,这与课程理论性强、涉及多个学科、内容广泛、复杂抽象、知识较难理解等有关.该校食品卫生与营养学专业本科人才培养方案将食品毒理学课程设置在第6学期,只有16.33%的学生认为合理,53.06%的学生认为第5学期开设更合理,与其他高校培养方案食品毒理学课程设置学期一致[10].

食品毒理学教学主要通过课堂讲授、案例分析、实验等方式,从毒理学的角度,为学生从事食品安全性评价工作奠定基础.该中医高校食品毒理学总课时为54学时,其中理论课42学时、实验课12学时.调查表明,69.39%的学生认为理论课学时数合理,24.49%的学生认为48学时更合理,培养方案再次修订时可以考虑适当调整学时.

理论课讲授内容要基于教材并适当补充相关的知识,目前多数食品毒理学教材都是针对理工类、农林类高校,对于医学院校食品卫生与营养学专业的学生来说,教材适用性受到了一定的限制.调查显示,该中医院校学生对理论课授课内容的满意度较高(71.43%),但对选用教材的满意度较低(30.61%),究其原因与我们在选用教材的基础上结合其他毒理学教材对教学内容作了取舍和补充有关[11].

食品毒理学涉及生物学、生物化学、病理学、解剖组织学、免疫学等多个学科知识,从各方面深入研究和认识各种毒作用的本质[12].调查显示,学生对毒物(77.55%)、剂量-效应(反应)关系(75.51%)、毒作用(71.43%)、食品安全性评价(63.27%)和食品毒理学(61.22%)相关知识掌握程度较好,而对食品中化学物在体内的生物转化(40.82%)和特殊毒性作用(30.61%)相关知识掌握程度较低,可知学生对核心知识掌握程度不同,授课中需根据核心知识掌握程度调整学时,突出教学重点,查阅食品毒理学相关文献,结合“药食同源”理论补充食品中常见毒物的体内生物学过程的实例[13].调查还显示,该中医高校学生首选理论课教学方式为PPT和板书(85.71%),其次为案例教学(77.55%)和视频教学(46.94%).

实验教学是食品毒理学课程教学构建的一个重要组成部分和有益补充,通过实验教学课加深学生对理论知识的理解,培养掌握各项基本实验技能,为将来学生在工作中运用毒理学理论和实验技能解决实际问题奠定基础[14].本研究表明,绝大多数学生(91.84%)认为有必要设置实验课,79.59%的学生认为实验课教学对今后学习工作的作用较大.

实验课教学时间为12学时,分3次进行(4学时/次),79.59%的学生对实验课设置总体评价较好.调查表明,81.63%的学生对实验学时设置满意,46.94%的人认为4次更合理,95.92%的学生认为实验小组4~6人/组比较合理,71.43%的学生认为实验与理论联系程度较好,48.98%的学生实验课教学内容掌握较好.学生对实验项目的兴趣由高到低依次为经口急性毒性试验(40.82%)、精子畸形试验(38.78%)和实验动物基本操作(20.41%). 61.22%的学生认为还需增加操作性强的实验. 73.47%的学生认为实验课教学效果较好,79.59%的学生通过实验课较好地提高了自身综合素质,特别是在提高动手操作能力(97.96%)、团队协作能力(85.71%)以及发现问题、解决问题的能力(61.22%)方面.

-

中医院校不同于工科、农业等院校,学生具有一定的医学基础,且长期受“药食同源”理念的影响.如何构建适合中医院校食品卫生与营养学专业《食品毒理学》课程教学体系值得深入思考.本文从学生的专业认知、《食品毒理学》课程认知以及理论课和实验课的设置、教材选用、学时、教学内容、核心知识掌握、能力培养等方面分析了该课程的构建情况,还需进一步从课程开设学期、教材选用、实验项目等方面加以优化. 2019年是该校第1次开展食品毒理学的教学工作,存在很多不足之处,以后将每年开展该课程的构建和效果评价,不断优化课程教学体系,提高教学质量,为更好地在中医院校开展食品毒理学教学提供参考.

下载:

下载: