-

旅游业发展必然对目的地政治、经济、文化、环境等诸多方面产生影响,旅游地居民是这些影响的主要承担者,其感知相关研究受到众多学者关注.国外居民感知研究诞生于20世纪70年代中期,最初内容主要关注旅游发展带来的经济影响,随着研究的不断深入,越来越多学者研究内容由单一的经济影响转向政治、文化和环境等,尤其对影响因素领域进行了大量探索[1-2].我国对居民感知的研究开始于20世纪90年代[3],近年来研究视角得到进一步拓展,相关内容涉及旅游地居民感知的类型划分[4]、居民对某一大型事件的态度研究[5];研究设计亦不再局限于传统的横截面式的静态探索,而开始在时间和空间上关注居民感知的动态变化[6];案例区方面,我国旅游地居民感知成果多采用实证研究,集中对民族[7]、乡村[8]、古村寨[9]等类型旅游目的地居民感知进行分析,而关于历史文化街区的研究成果则相对较少.

早期旅游地居民感知研究成果均不涉及任何理论基础,而理论基础的缺失也阻碍了相关研究的成熟与完善[10]. 1992年,Ap[11]构建了社会交换过程模型,并在一定程度上解释了旅游者感知、满意度和忠诚度之间的关系,社会交换理论也由此成为该领域应用次数最多、应用范围最广的理论.此外,社会表征理论[12]、社区增权理论[13]、需要层次理论[14]也为众多学者所运用,其成果涉及社会学、心理学等多个学科.研究方法方面,当前国内外学者多采用定量研究,具体包括2种类型:一是基于社会人口统计对影响因素进行描述分析[15];二是采用聚类分析[16]、因子分析[17]、结构方程模型[18]等方法对居民类别及相关假设进行划分与验证.关于定性研究方法,国内外学者多基于某种理论基础设计访谈框架,采用结构化或半结构化访谈方式对旅游地居民感知进行研究[19],并未得到广泛运用.不仅如此,现有研究成果多停留于对旅游地居民感知的表面描述,缺乏运用新颖的技术方法对感知原因和具体表征进行探索.

本研究选择南锣鼓巷历史文化街区为案例地,运用隐喻抽取技术(Zaltman Metaphor Elicitation Technique,简称ZMET),从居民角度出发,构建南锣鼓巷居民旅游发展感知共识地图,揭示当地居民对旅游发展的社会共识,并在此基础上,借鉴国内外研究成果,结合当地旅游发展的现状和问题,提出对策和建议,以期为其他相关研究提供借鉴.

全文HTML

-

南锣鼓巷始建于元大都时期,距今700余年历史.该地区占地面积1.4 km2,地处北京市东城区,位于中轴线的主街,北起鼓楼东大街,南至地安门东大街,全长780 m,宽8 m,是游览南锣鼓巷的必经之路.作为北京市首批25片历史文化保护区,南锣鼓巷名人故居与宗教建筑众多,历史文化遗存丰富,其中最具特色的莫过于独特的街区布局,其架构以主街为轴线,两侧各对称分布着8条平行的胡同,呈鱼骨状分布,从高空俯视,宛如一条蜈蚣,故又被称为“蜈蚣街”. 2006年南锣鼓巷地区整体修复工程开工,南锣鼓巷旅游正式起步,而随着北京奥运会的成功举办和网络媒体的宣传,南锣鼓巷进一步为人们所熟知.在新媒体时代背景下,南锣鼓巷逐步成为北京市除故宫、天安门和长城之外的新兴“网红”旅游目的地.

-

隐喻抽取技术是哈佛大学商学院教授左特曼(Zaltman)于20世纪90年代提出的一种将非文字语言(如图像)和文字语言(如访谈)相结合的研究方法[20],相关研究成果多运用于营销学[21]、传播学[22]、人类学[23]等学科.引入我国后,旅游学者开始对隐喻抽取技术进行研究,并将其运用于旅游目的地意象元素[24]、旅游营销[25]等相关研究中.隐喻抽取技术的研究过程主要包括访谈和共识地图构建2个部分.

-

为保证研究的信度和效度,在进行样本涉入度分析时,本研究采用加拿大西蒙弗雷泽大学蔡奇科夫斯基(Zaichkowsky)教授[26]提出的PII量表. PII(Personal Involvement Inventory)量表是在保证信度和效度的基础上对每一位受访者的涉入度进行检验,确保受访者为合格的研究样本. PII量表共采用10道7点尺度的题目对受访者进行测验,得分最高为70分,最低为10分,分数越高则代表测试者对研究主题的涉入度越高.本研究根据南锣鼓巷当地居民的职业分布,选取30名具有代表性的受访者,选取10题对受访者进行测试,用于检验其对旅游影响的感知.

PII量表的分数中,10~29分为低涉入度,30~50分为中涉入度,51~70分为高涉入度.本研究中30位受访者平均得分57分,属高涉入度,为较好的研究样本.

-

访谈者需要对隐喻抽取技术的运用过程和原理有充分的了解,语言上能够与受访者顺利沟通,并保障在相对轻松自然的环境下使受访者能够最大程度地表达自身对于旅游业发展的看法.在此基础上,访谈者根据访谈内容归纳出受访者的深层感知要素并制成心智地图,再根据心智地图绘制共识地图[27].

在访谈进行的前一周,访谈者对受访者发出邀请,并将访谈的主要流程与注意事项告知受访者.要求受访者根据研究主题进行思考,同时受访者需要准备8~12张图片,图片的来源不仅包括受访者自身所拍摄的照片,同样可以来自互联网、广告、书籍等其他渠道,要求这些图片能够表达受访者对本次研究主题的想法.因此受访者需具备认知图片的能力,且能够清楚表达图片的来源和具体表征内容.

-

步骤1:讲故事

每一位受访者被要求讲述他们所带来每张图片背后的故事,讲故事的过程可以解读出其与旅游影响相关的主题和看法.访谈者这一阶段主要关注每张图片被选择的原因和其背后隐藏的含义.在隐喻抽取技术访谈中,访谈者开场主要包括以下几个问题:①(指着其中的一张图片)请您对这张图片进行简单的描述. ②请问您为什么会选择这张图片,它在哪些方面与旅游密切相关?③您选择这张图片是希望表达您对旅游发展的哪些具体的想法与感受?

步骤2:缺失图片的描述

访谈者询问受访者是否有能够表达自身感受却没有带到现场来的图片.访谈者可询问受访者是否对刚刚讨论过的图片中没有表述出来的内容有其他想法或感受?什么样的图片能够弥补上述想法?当受访者对缺失的图片进行描述时,访谈者要求受访者对自身的感受作进一步延伸,假设那些图片已经被带来,确保可以捕捉到因受访者无能力带来图片或忘记带来图片而丢失的特定图片和信息.

步骤3:对图片进行分类

要求受访者按照自身的标准将提供的图片进行分类,在分类时说明其依据并对不同类别赋予新的描述或标签.该步骤负责建立历史文化街区居民对旅游影响感知的主题与结构,在步骤1中,若访谈者忽视了对一些图片信息的探索,在这里可以对引出的信息进行深入研究,因此该步骤是对步骤1的补充.

步骤4:构念的抽取

当前相关研究对构念的抽取多采用凯利方格法或攀梯法进行,本研究采用攀梯法,访谈者从图像隐喻中抽取出构念,并借用方法—目的链将受访者的构念建立联结[28].访谈者向受访者发出提问:“您提供的这张图片与您对南锣鼓巷旅游看法之间有什么关联性?关联性来自哪里?”受访者则根据提问描述具体关联,访谈者对受访者的回答内容进行分析,挖掘出新的构念,并针对属性与词义相同的新构念进行适当的合并,如将“南锣鼓巷”与“南锣”(当地人习惯对南锣鼓巷的简称)合并为“南锣鼓巷”;将“游客”和“客人”合并为“游客”等.在此基础上利用攀梯法对受访者作进一步访谈,问题逐步推进,直至新的构念不再产生,使隐藏的各关联构念被抽取出来.

步骤5:最具代表的图片

要求受访者从所有的图片中筛选出最具代表性的图片,图片应与旅游感知密切相连.此外,该步骤同样包括对隐喻的阐述,描绘出图片的内容,强化图片的意义,对受访者的思想作进一步延伸和鼓励.

步骤6:意义相反的图片

请受访者描述与旅游发展意义相反的图片,并对图片的意义进行阐述.该步骤一方面可使负面的案例成为评价可信度的标准,提升研究的信度;另一方面访谈者也可以通过逆向思维建立构念之间的关系.

步骤7:感官印象

受访者被要求运用其他非视觉感官(如听觉、嗅觉、味觉、触觉等)来表达旅游发展感知,即通过其他感官引出除视觉外的隐喻.

步骤8:绘制个人心智地图

访谈者根据上述步骤抽取出受访者旅游发展感知的各构念,将构念进行联结,在此基础上绘制出心智地图.在心智地图绘制的过程中,受访者被要求对其进行验证,即访谈者所记录的构念是否准确地描述了自己所表达的内容,心智地图的内容是否准确表达了自己的感受和想法.

步骤9:总结影像

访谈者根据受访者带来的图片将其进行重新分类,并形成能够表达旅游发展感知的新图片.在此基础上,访谈者运用Photoshop等图像合成软件将图片进行剪贴合成,运用Vegas等视频编辑软件将合成的图片剪辑成一段影像,受访者对影像进行审阅并配上一段描述感知内容的短文.

-

共识地图是对每一位受访者心智地图的集合,是将受访者个人心智地图中的关键构念放置于共识地图中,并根据相关关系联结最终构建成共识地图.共识地图中的构念被受访者在访谈过程中反复提及,并能够形象展现出受访者的想法与感受,代表全部受访者最为集中的思考.通常而言,一个完整的共识地图至少需要25个构念.不仅如此,共识地图的构建需要遵循收敛原则,即共识地图中的构念需要至少三分之一的受访者(本研究为10人)所提及才能进行考虑,并且每两个构念间需要至少四分之一的受访者(本研究为8人)所提及才能建立联结关系[29].

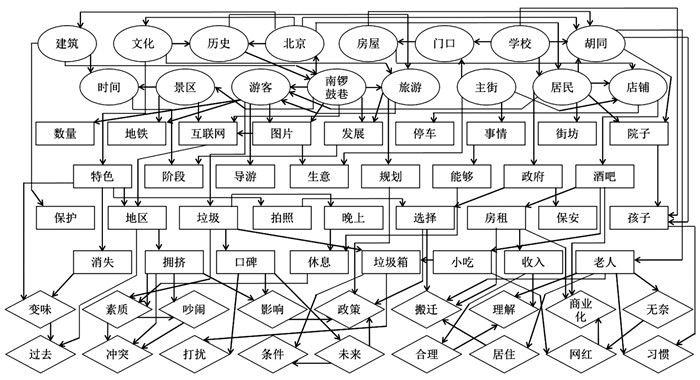

隐喻抽取技术的最大优点在于能够抽取人们内心95%的潜意识,进而打开人们所隐藏的那些没有见到或者想到的事物背后的隐喻,可以更深层次地了解受访者的内心世界,并使其能够更加丰富与完整地阐述自身的看法[30].结合上述步骤,本研究选取10位及以上受访者所提及的共同构念,通过整理与归纳,最终得到68个构念,其中原始构念16个,关联构念34个,最终构念18个(表 1),并根据各受访者提及的构念间关系绘制共识地图(图 1).

2.1. 隐喻抽取技术访谈

2.1.1. 涉入度分析

2.1.2. 访谈准备

2.1.3. ZMET正式实施

2.2. 共识地图构建

-

基于隐喻抽取技术的共识地图可以解构有关某种事物的看法,并以受访者的图片作为研究平台,进一步理解居民感知与行为之间的关系.本研究在访谈的基础上,遵循解构图片——个人心智地图——受访者共识地图的脉络构建共识地图,围绕共识地图与构念内容得到以下5种共识.

-

该共识由“影响”“居住”“过去”“搬迁”4个最终构念构成. 30位受访者中共有19位提到“影响”构念,不仅如此,与之相连的关联构念中出现了“拥挤”和“垃圾”等内容,表明南锣鼓巷居民感知到旅游发展带来的负面影响,这些影响在其他3个最终构念中也有所体现.五分之三的受访者提到“居住”构念,与其相关的“老人”和“胡同”等构念则表明南锣鼓巷胡同内的居民,特别是老年人的日常生活受到严重影响,这些影响使居民更加怀念过去的南锣鼓巷,他们认为旅游来临之前南锣鼓巷是一条具有独特历史文化特色的街区,旅游发展导致过去安静的南锣鼓巷只能停留在人们的记忆中,甚至造成当地部分居民选择搬迁或远离这里.此外,“过去”与“搬迁”及与之相关的构念也均被超过三分之一的受访者所提及.总体而言,根据4个最终构念以及与之相关的原始构念与关联构念可以看出,大多数居民认为旅游发展给他们的生活带来各种各样的影响,并且这些影响主要以负面、消极为主.

-

该共识由“素质”“吵闹”“打扰”“冲突”4个最终构念构成. “素质”是被受访者提及次数最多的最终构念,70%的受访者在隐喻抽取技术运行过程中提到素质.这里的素质指的是游客素质,游客素质也因其提及频次成为影响南锣鼓巷居民旅游感知的重要因素,并引发了诸多问题. “吵闹”和“打扰”构念则是对当前南锣鼓巷游客带来问题的进一步描述,在“垃圾箱”“休息”“晚上”等关联构念的连接下,原始构念“游客”成为“吵闹”和“打扰”的源头,大量游客的到来给南锣鼓巷带来了吵闹,吵闹声由早到晚,打扰居民的生活与休息.不仅如此,由吵闹与打扰所带来的各种问题导致游客与居民在日常沟通和互动中产生冲突,超过一半的受访者在讲故事环节结合提供的照片谈到自身或其他居民与游客发生的矛盾,部分居民表示这种矛盾在旅游旺季几乎天天存在.从上述4个最终构念中可以看出,旅游带来了游客,游客产生的吵闹声打扰了居民生活,进而导致南锣鼓巷主客互动存在各种问题.

-

该共识由“商业化”“网红”“变味”3个最终构念构成. “商业化”是对共识三的形象概括,共有15位受访者提到该构念,这些受访者大多数在南锣鼓巷地区从事旅游及相关行业,例如开设民俗文化店、饭店或“胡同游”黄包车等.对这些居民而言,旅游使他们找到工作并从中获得经济效益,但近年来南锣鼓巷旅游发展商业化问题严重,这些受访者拥有旅游从业者和居民双重身份,对该问题的感受也相对强烈. “网红”和“变味”是对商业化现象的进一步描述,与“网红”相连的“小吃”构念是造成南锣鼓巷商业化的重要因素,网红小吃成为诸多游客来到南锣鼓巷的主要原因,但网红小吃并非南锣鼓巷当地的特色小吃,而是具有快餐文化的外来食品,在隐喻抽取技术运行中,多位受访者将南锣鼓巷主街直接称呼为“小吃街”,快餐小吃的火爆则造成南锣鼓巷文化变味,并导致当地商业化现象日益严重.

-

该共识由“无奈”“习惯”“理解”3个最终构念构成. 3个构念皆是居民感知的直观描述,且提及这些构念的受访者数量较为接近,进一步表明30位受访者对共识四的认同.当意识到旅游发展带来的各种影响时,大多数受访者在隐喻抽取技术运行中表达出无奈的态度,这些居民在南锣鼓巷旅游发展前或旅游发展初期便居住于此,十余年间,大多数居民对于游客的吵闹、打扰和商业化问题已经习以为常,也有居民表达出对旅游的理解,认为吵闹是游客数量增多带来的必然结果. “收入”是与“理解”直接相连的关联构念,共有14位受访者提及,从这组联结关系可以看出,与“收入”相关的在当地从事旅游及相关行业的居民更多表达出对旅游的宽容状态.但总体而言,受访者面对旅游发展的态度是无奈和妥协.

-

该共识由“未来”“政策”“合理”“条件”4个最终构念构成.该共识涉及的最终构念是受访者对未来南锣鼓巷旅游发展的憧憬和看法.三分之二的受访者在隐喻抽取技术运行中谈到“未来”构念,并表达出对未来南锣鼓巷旅游发展的憧憬. “政策”与“规划”和“选择”关联构念紧密相连,而选择有效的政策并进行合理规划也是未来南锣鼓巷旅游健康发展的重要途径. “条件”构念为14位受访者所提及,是对外来南锣鼓巷旅游合理规划前提的阐述,与之相连的关联构念内容涉及旅游发展的基础设施.总而言之,“未来”“政策”“合理”“条件”4个构念是受访者在面对旅游发展带来的负面影响和问题时无可奈何的语言表征,共识五是对上述构念的总结与概括,并表达出当前南锣鼓巷居民旅游发展感知与诉求.

3.1. 共识一:居民日常生活受到旅游影响

3.2. 共识二:南锣鼓巷主客互动存在问题

3.3. 共识三:南锣鼓巷商业化现象严重

3.4. 共识四:居民的无奈与妥协

3.5. 共识五:期待未来合理规划

-

1) 本研究共提取构念68个,其中原始构念16个、关联构念34个、最终构念18个. 68个构念中,“游客”“南锣鼓巷”“图片”“旅游”等构念被较多受访者所提及,这些构念与研究目的和内容相匹配,居民在隐喻抽取技术运行过程中频繁地提到上述构念并表达出自身对南锣鼓巷旅游发展的感知.此外,从“网红”“收入”“房租”“生意”等提及人数较少的构念中可以看出,尽管这些构念频数超过受访者总数的三分之一,但并未被绝大多数居民所提及,原因在于这些构念的内容与当地从事旅游及相关行业居民密切相关,主要为这类居民在隐喻抽取技术运行中进行描述,而这些居民考虑到自身居民和旅游从业者的双重身份,对待旅游业的态度也相对缓和.但总体而言,南锣鼓巷以不从事旅游及相关行业居民为主,因此尽管“网红”等构念出现在居民旅游感知共识地图中,但频数排名并不靠前.

2) 各构念间相互影响,最终形成5种共识.利用隐喻抽取技术提取的构念间存在着密切联系,它们或两两相连,或多个相连,彼此间相互制约,并在逻辑上形成明显的因果或并列关系.通过对构念间的串联和梳理所形成的逻辑路径是受访者所讲故事的主要框架,能够解构出受访者所提供图片的隐喻部分. “居民日常生活受到影响”“南锣鼓巷主客互动存在问题”“南锣鼓巷商业化现象严重”“居民的无奈与妥协”“居民期待未来合理规划”5种共识则是对每一位受访者故事中共同涉及内容的进一步概括和集中总结.在上述共识中,既包含旅游发展给当地带来的多种影响,同时包含南锣鼓巷居民对待旅游的态度.

3) 南锣鼓巷居民旅游发展以负面感知为主.尽管共识地图中涉及居民提到的旅游带来经济效益相关构念,但通过对最终构念的内容分析可以发现,涉及积极情感的最终构念数量少于涉及消极情感的构念数量.在共识方面,“居民日常生活受到影响”“南锣鼓巷主客互动存在问题”“南锣鼓巷商业化现象严重”皆为居民负面感知的形象表达,“居民的无奈与妥协”和“居民期待未来合理规划”则是负面感知下居民的态度、行为以及对旅游发展规划的期盼. 5种共识不仅表达出南锣鼓巷居民对旅游的负面感知,同时也呈现出居民的应对策略和未来诉求.事实上,居民旅游发展感知受多种因素影响,单纯采用定量方法仅能探寻居民某一静态时间点的感知,隐喻抽取技术则可以通过对隐喻的提炼分析居民产生某种感知的具体原因,并针对原因和居民呈现出的表征分析未来感知的发展动态与方向,从根源解决问题.

-

1) 维护街区肌理,遵循街区发展客观规律.对历史文化街区而言,保护始终是前提与基础,未来南锣鼓巷历史文化街区旅游要兼顾历史底蕴与发展精神,应在满足居民日常生活与游客有序旅游活动的前提下,以保护为第一要义,对建筑与文物的拆留应慎重考虑,尊重现有建筑、树木和街巷布局的历史合理性,保护南锣鼓巷传统风貌的完整性,不强求当地为适应旅游发展做出过多牺牲,遵循街区客观发展规律,将当地历史文化最真实的一面展现给游客.不仅如此,应尽量保护南锣鼓巷原有的街区布局,合理组织当地的交通空间,为游客规划多种进入南锣鼓巷胡同的方案,将主街上密集的人群逐步分流至各胡同.进一步限制南锣鼓巷各区域的机动车和自行车数量,鼓励游客采取步行的方式参观南锣鼓巷,减少对南锣鼓巷路面的压力.

2) 协调旅游发展各利益相关者间的矛盾.共识二“南锣鼓巷主客互动存在问题”表明南锣鼓巷旅游发展进程中,作为主要的利益相关者,居民与游客已产生矛盾.不仅如此,以“政府”和“导游”为代表的其他旅游利益相关者也出现在共识地图中,并与居民和游客存在密切联系.事实上,除当地从事旅游及相关行业的居民外,南锣鼓巷店铺多为外地人经营,旅游从业者也多由外地人构成,这类利益相关者更加注重旅游发展带来的经济收益,与当地居民的观点存在差异.未来南锣鼓巷应以政府为主导,协调旅游发展各利益相关者间的矛盾.作为发展旅游最有效的执行者,政府颁布的政策和具体行为是决定未来旅游发展的关键,南锣鼓巷应通过建立旅游参与机制,吸纳更多利益相关者的建议,并对建议内容进行筛选和采纳.此外,政府应建立监督与信息透明系统,实现“社会公示、社会听证、居民监管、监管透明”.增进协作互动,使各利益相关者形成合力,共同促进南锣鼓巷旅游发展.

3) 完善旅游吸引物更新迭代.通过受访者构念统计表可以看出“历史”和“文化”构念均得到较多受访者认同,但二者作为原始构念多为受访者在谈到过去南锣鼓巷时所提及,而当前南锣鼓巷的主要吸引物是最终构念“网红”相关的网红小吃.从历史文化转变为网红小吃的路径中可以看出,最初吸引游客到南锣鼓巷进行旅游活动的是当地特色历史文化,随着旅游发展,南锣鼓巷商业化现象严重,以网红小吃为代表的快餐文化、打卡文化逐渐取代当地的历史特色.作为历史文化街区,未来南锣鼓巷旅游发展应完善旅游吸引物的更新迭代,放远目光,将当地的老北京历史与文化建筑重新打造成主要旅游新引物,替换具有快速收益但存在长远问题的快餐文化.适度提升对当地历史文化的宣传并完善旅游吸引物的更新迭代是南锣鼓巷旅游可持续发展的重要路径.

下载:

下载: