-

身份来自社会过程中个体对角色期望的认同和承担, 是个人区别于他人的重要方面, 也是一种重要的动机来源.身份是学生学习动力建立的基础之一, 是学业行为模式建构的重要部分.学生身份最显著的内容是学习, 也包括与重要他人互动中所识别的个体特异自我, 以及在互动中共同建构所形成的关系.虽然关系是身份界定的基础, 但理论家却很少以此为内容建构学生的身份动机.经典动机理论认为成就动机、权力动机和依附性动机是人类的最基础性动机[1].依附性动机基于的依附需要涉及关系性内涵, 强调个体之间的关系和亲密, 但动机界定是从主体视角出发, 围绕独特性而形成的, 并不包含关系即身份的内涵.

一般认为, 身份建构、解构和重构贯穿人一生[2], 身份属性、规则被个体认同、知觉, 成为解码和理解周围环境、表达群体位置、决定个体行为的身份意义[3].根据建构主义, 交互存在是自我重要的存在形式[4], 学生身份理应包含关系所形成的状态、规则及关系本身, 这是从生态取向界定和理解学生身份及其动机的必然.与师长、同学的互动, 有明确个体学生身份区别性的一面, 但这些关系情境中所建构、激活的不仅仅是孤立的身份定义, 也包含共同存在的关系.换言之, 身份激活会验证抽象的学生定义, 也会启动自我与他人联结并汇聚相关的规则、价值观、策略及目标, 将关系性内容知觉为主体自我的一部分.这个过程是关系在场的主体建构.关系建构了学生身份, 身份则通过关系过程建构提供学业所需的物质、情感和信息支持, 影响学习行为.例如, 教师的支持会使学生感受到更高水平的信任感, 学习上表现出努力、坚持和投入[5]; 家长对学业的态度通过影响学生的自我期望而影响其学业成绩[6]; 同伴关系也对学业有积极影响[7], 个体和同伴一起完成学习任务时与其他成员之间产生的社会联系作为一种支持性动机会使其维持一个高目标并且展现更高的学术能力[8].来自他人的观念和支持, 在交互过程中除了内化为学生的自我期望、形成个体认知性动机和社会性动机, 还会形成基于关系场的动机, 即关系性内涵本身同样具有动机属性.

关系性内涵的学习动机通过特定模式来发挥其作用.对此, 身份一致性动机(Identity based motivation, IBM)可很好地说明其执行机制.IBM以动态建构性、行为准备性和困难解释性[9-12], 阐述身份在解释社会和心理世界、行为合理化的动力过程.所谓动态建构性是指身份含义、身份一致性行为都随情境变化, 与学生身份相关联的规则、价值观、策略、目标和认知程序等都具有情境动态性, 处于随时调整的动态建构状态中.当学生身份在情境中建构时, 会诱发与此身份相关的规则、价值观、信息加工方式以及行为方式.身份信息的认知加工为采取身份一致性行为做了铺垫, 即行为准备性.困难解释性则是指在行为执行过程中是将困难解释为重要的、身份建构不可缺少的, 还是解释为行为努力是不适当的, 前者产生与努力一致的意义感和价值感, 后者使人放弃行为的坚持.显然, 学生对困难的解释会影响后续的判断、选择和行为[13].综合起来看, 无论是教师还是家长, 或是同伴、同学, 在每一个关系场域中, 学生身份内涵时刻发生变化, 具有动态建构的特点.情境诱发个体的行为准备, 身份一致性合理化行为过程中所遇到的困难为行为提供动力.

虽然IBM可用于解释身份动机的过程, 但该理论并不关心身份本身的内容, 而是强调情境对社会定义默认身份的启动意义.身份的内容不仅来自个体的自我感, 也来自他人的评价和行为[14], 师长、同学等重要他人是建构学生自我概念的重要参照和内容来源.从交互视角来看, 重要他人对教育的理解、参与和支持对学生身份建构绝不是静止的, 是既有层次、维度、内容和动力的分化, 也有紧密和模糊的区分.相同情境、相同身份线索, 重要他人激活的身份动机与行为的类别、强度和坚持性都可能有区别.相同或相似的身份建构线索会激活近似或相同的身份规则、价值观、策略和目标, 学生们共同的认同也会表现出相似的学习态度和行为.学生身份动机共性机制为教育提供了效率化渠道, 而身份过程中情境动态, 则为关系特殊性、身份独特性以及个性化成才提供了解释和行为空间.那么, 重要他人与学生关系联结的内涵是否会形成学生身份、进而形成相关的身份动机机制?重要他人对教育的理解、参与及支持主要来自学校及家庭, 学校的重要他人包括同伴和教师, 家庭中主体是家长.学校中同伴之间的相互支持所产生的社会联结主要会激活个体学生身份共性, 而学校中的教师不同的身份形象在给予教育理解和支持时会产生身份内涵分化, 更利于个体激活学生身份的独特性, 家庭中家长对于教育的理解产生的身份联结也具有独特的线索.已有文献强调身份共性基础上的相互作用, 忽略主体间相同身份联结方面的独特性亦是学生身份关系性内容.本研究的2个实验将在IBM提供理论空间中分别检验师长关联身份内涵分化对学生认知表现所产生的影响.本研究对关系性身份内涵动机有效性的扩展确证, 将为建构情境性学习动机理论提供实证依据, 有利于理解个性化时代学生动机建构.

全文HTML

-

重庆某中学学生152名, 其中男生87名, 女生65名, 平均年龄13.66岁, SD=0.66.实验采用单因素被试间设计, 随机分配对象到启动教师公平/不公平分配教育资源组, 每组人员均为76名.

-

内隐教师功能角色启动任务.第一步学生抄写教师如何分配其教育资源2种句子之一, 即强调教师公平对待每一个学生和强调老师仅关注学习好的同学; 第二步, 学生完成抄写后, 从"很符合"到"非常不符合"判断这句话对所在中学描述的程度.

句子完成任务.句子完成数量为因变量指标, 从所给的120个备选词中任选3个, 组成一句顺畅、含义明确的句子, 每个词只能使用一次, 也可以使用备选词中没有的字词.作答时间为6 min.

实验在教室内进行, 开始前强调学生应独立按顺序完成, 而后将2种实验材料随机发放给学生.

-

首先, 检验教师资源分配启动的有效性.发现在内隐教师角色启动任务上, 公平启动组学生对于老师公平的评价(M=3.63, SD=1.22)高于不公平启动组(M=3.28, SD=1.05), t (150)=1.92, p=0.057, 启动操纵有效.

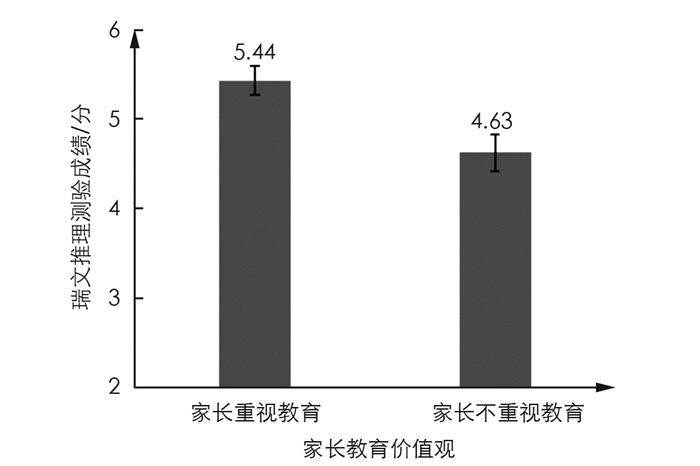

其次, 检验实验操纵对句子完成任务的影响.将启动任务中的同意程度和性别作为控制变量, 结果表明, 女生(M=3.49, SD=2.06)比男生(M=2.83, SD=1.69)组合出更多的句子, F(1, 147)=3.96, p=0.049, ηp2=0.03, 启动效应有统计学意义, F(1, 147)=17.84, p < 0.001, ηp2=0.11, 如图 1所示, 启动教师关心学习成绩好的学生(M=3.71, SD=2.01)比启动教师关心每个学生(M=2.51, SD=1.53)的条件下学生在句子完成任务中表现更好, 即学生的教师学业支持观念启动类别影响学生的言语任务表现; 启动类别与性别的交互作用无统计学意义(p>0.10).

学生对老师公平的认同度高于老师仅仅关心学习成绩好的认同度, 这似乎与教师关注学习成绩好者更能激起学生认知动机相矛盾.实际上, 公平的作用机制是复杂的, 首先, 公平是一种基本价值, 但绝对公平难以达到, 公平是相对的, 也是动态的; 其次, 每个学生都希望得到教师更多支持, 但教师的差别对待是因材施教[15].教师差别化对待学生符合其身份规范, 也符合通过表现获得支持的现实原则.

实验结果表明, 教师关心学习成绩信息可以使学生有更佳的认知性任务表现.在师生关系框架中, 学生如果认知教师重视与学习成绩相关的信息, 那么在建构和激活自己学生身份时会出现一个框架: 成绩好可以获得老师更多支持, 而成绩来自投入学习, 这样, 在学习过程中克服困难和为学习付出努力是学生身份应有之意.在此身份规则激活时, 学生会更多地投入到与学习性质一致的任务中从而取得更好成绩.

学校与家庭是学生身份建构与形成的2个重要环境, 学校环境中教师身份是主要的身份激活线索, 实验1展示了学生认知教师身份规则的动机作用.而家庭环境中家长也是学生身份规则的来源, 其行为模式和教育理念理论上也会影响到学生学业.实验2进一步通过身份规则来源和认知多样性展示二者的关系, 探讨学生身份规则的家长来源, 并将推理测验作为学生认知表现指标, 从语言能力等扩展到推理能力.

1.1. 研究对象

1.2. 实验材料和程序

1.3. 结果与分析

-

重庆某中学学生149名, 其中男生76名, 女生73名, 平均年龄13.64岁, SD=0.65.实验为单因素被试间设计, 随机分配研究对象到启动家长重视/不重视教育组, 人员分别为77名和72名.

-

内隐家长教育支持角色任务.首先抄写2种家长学业价值态度材料之一, 分别为强调家长重视学业或不重视学业, 完成抄写后从"很符合"到"非常不符合"判断所抄写内容符合描述自己家庭的程度.

推理测验任务.推理测验成绩为因变量指标, 采自瑞文推理测验的8道题目, 内部一致性系数0.53.该部分作答时间是6 min.实验程序与实验1相同.

-

首先, 对启动的有效性进行检验.家长重视教育组中的学生评价(M=4.21, SD=0.75)高于家长不重视教育组(M=3.81, SD=0.94), t(147)=2.89, p < .001, 表明启动任务有效.

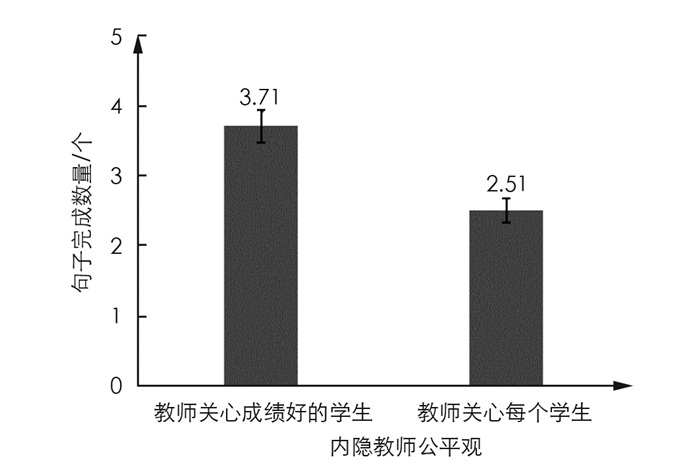

其次, 检验实验操纵对推理表现的影响.将启动任务中同意程度作为协变量, 方差分析结果表明, 启动效应有统计学意义, F(1, 144)=5.10, p=0.025, ηp2=0.03, 如图 2所示, 学生在家长重视教育(M=5.44, SD=1.45)比家长不重视教育(M=4.63, SD=1.79)的条件下, 推理任务中得分更高, 即启动学生的家长教育观念影响了学生的推理任务表现.

本实验中, 学生对家长重视教育的认同度高于对家长不重视教育的认同度, 这与已有研究中国家长普遍重视学生学业成就的结论相符[16].与实验1类似, 发现启动家长重视学生学业信息使学生有更佳的认知任务表现.重视学业是家长教育投入、学业支持的重要出发点, 也是学生认同教育重要性、学业投入的重要条件.学生将家长对学业的态度和学习行为建构为与身份一致的规则, 在认同家长重视教育的同时也肯定了学业的重要性.家长重视学业成为突显学生身份重要性的一条线索, 其关联行为是投入学习, 这种身份规则如IBM所解释, 在情境线索激活身份规则时, 个体将调整自己, 更多地投入到与学习性质一致的认知任务中去, 从而取得更好成绩.

2.1. 研究对象

2.2. 材料和程序

2.3. 结果与分析

-

身份规则、价值观和目标为身份一致性行为做了准备, 当特定身份规则突显从而激活对应的学生身份建构时, 就会影响其与身份内涵一致的行为--投入学习、获得更好的成绩.本研究发现启动学生的师长学业支持观会影响中学生词语流畅性、推理能力等认知任务表现, 表明同一关系性身份内涵分化是学生身份动机的有效来源.

根据IBM原理, 如果身份信息被激活, 人们就会表现出与身份一致的行为.如果学生身份共通信息动机功能充分, 就会激发无差别的身份行为结果, 本研究2个实验结果表明, 师长身份具体内涵差异显著影响学生在认知任务上的心态和行为结果.表明身份固然会与特定角色化行为模式(即学习)相联结, 但情境性关系信息也提供了有意义的行为线索和正当性, 是身份动机不可忽视的组成部分.有关理论强调个人身份是在家庭、学校、社会的培养过程中形成的[17], 社会情境线索引导个体表现出特定的身份行为[13, 18].不可否认, 学生身份是相对稳定的, 但静态身份动机观在认识和培养学生的身份意识、形成身份动机时, 强调社会角色期待和角色行为模式, 强调身份的本质性, 忽略差异性、动态建构性.在后现代语境中, 自我已经由"本质"到"建构"、由"独立"到"关系"、由"知者"到"建构者"、由"独白者"到"对话者", 人的内在稳定性和独特性是相对的, 自我不仅具有指代类属和单个人的含义, 更是社会场域中交互过程的主观性现实[19].与此建构论阐释一致, 身份关系的情境建构不是静态的, 同一种身份关系在相同情境中会随关系内涵而启动不同的动机, 忽略这种动态性和特异性, 社会身份在建构过程中就会陷于身份理想主义, 孤立地强调个体实现社会期望, 阉割了关系本身也是自我的存在形式与内容, 强调在关系中独立自我的意义, 而不是从主体角度丰富自我.在学校实践中, 如果忽略建构特性使身份变成单向角色期待实现过程, 重要他人"让我学"的色彩就会远远大于"我要学"的动力.

忽视学生身份建构视角, 教师、家长、同学作为资源提供方, 就只有工具关系.一般而言, 学生希望老师公平, 不要偏心, 所以会形成教师公平更能让学生学业表现更好的常识(即内隐理论), 然而, 本研究展示的"偏心"比"公平"更能激发学生的学业表现, 其基础正是学习和师生角色的动态建构过程, 动态建构过程中强烈的身份承诺帮助学生获得未来的方向感和确定性[20-21].学生身份中的关系不是静止的, 不同身份线索会在同一个身份情境下建构出差异化动机及行为结果, 无论是亲子关系、师生关系, 还是同学关系, 均不具有先天的本质内涵.当然, 动态建构关系性身份内涵形成场域化、个性化身份动机, 并不妨碍个体间身份形成共通性, 这种共通性源于学生主客观的相似性, 也是在学业场域中多方长期互动的结果.学生身份建构共通性本身也包含了关系性, 有关学业支持规则、学习价值和学习目标等会根据情境动态而发生变化.这种情境身份一致性动机貌似传统的、依附性外在动机, 实际上是由内而发的身份一致性动机.另外, 师长角色在学生身份建构中并不是唯一重要因素, 关联动机也不一定高于传统的教育期待.例如, 获得师长的关注和支持本身就会对学生学业产生影响[22-24].从发展心理学角度来看, 学校情境性动机能否超越早期形成的动机模式似乎是存疑的, 毕竟一岁半儿童就能够通过观察成人坚持行为形成可迁移的努力观念[25].

本研究展示的身份关系内容建构的激活与建构主义认为的心理建构性一脉相承.在建构内容方面, 具身认知相关理论强调身体物理结构和属性对心智的建构性, 身体结构、身体所处环境和感觉运动系统都会影响个体的认知[26-27], 对药物成瘾者的研究发现[28], 用药动作的心理模拟是促发心理渴求的主因; 有关镜像神经系统研究发现[29], 专业人员在看见运动动作或舞蹈动作时镜像神经脑区被激活, 表明身体动作经验和心理模拟建构了心理过程.本研究表明在关系中建构学生身份内容, 并形成身份动机的分析和理论取向是建构内容的扩展, 是建构主义在身份形成和表达中的应用.

建构身份的观点和研究发现对学校、家庭和社会共同合作引导、塑造学生动机具有重要意义.学习环境中有很多分心因素, 如何将身份和行为内容实现合理绑定, 实现结构性动力建构, 让学生以主体身份实现对行为的自然调节, 实现教育发展个体价值取向与创造性的功能, 具有非常现实的挑战.身份规则多在学校或者家庭互动中隐性习得, 传统观念将身份各方对立起来, 以理想化方式期待学生, 使学生在角色压力下就范.而建构观将各种主体因素统合起来, 学生行为在多角色生态下"自然"发生和塑造.面向过程的身份模型提出青少年在一段时间内会反复形成和保持自己身份的动态过程, 积极参与学习可以作为青少年身份形成的资源, 反之则阻碍青少年身份的形成, 可见在规划学校课程时应考虑青少年发展认同相关需求的重要性[30-31], 教育者更需要做的不是提出要求, 而是充分了解身份建构的促进和抑制作用, 将教育目的转化为自然过程, 用结构化动力实现不言而教.当然, 除了学生身份, 个体还会形成和建构其他社会身份、文化身份和政治身份, 这些身份规则和价值观同样可以用来解释给定情境个体身份一致行为.拓展多重身份动机与行为的理解, 对学生的发展也有深远意义.

本研究的局限: 首先, 研究仅选取了具有主导地位的教师和家长关系, 在师生、亲子框架中对角色关系性身份规则内容的动机及行为效果进行了检验, 缺乏对学生身份内容建构有重要影响的同伴关系; 其次, 每个学龄段学生身份内容和行为具有很大差异性, 本研究的对象是中学生, 研究能否扩展到其他年龄段, 尚待于检验; 再次, 本研究没有检验关系性自我可能的纽带性作用, 关系性自我对关系方、关系过程、关系意义的敏感度、作用方式产生影响, 这是从个体角度理解关系性存在、身份及其动机多维度建构机制的一个方便途径.

-

在身份一致性动机和关系建构框架下, 教师倾向支持学习成绩好的学生、家长认同学业价值等内容会通过关系情境激活中学生与此身份内容一致的动机和行为, 促进认知性任务上的表现.

下载:

下载: