全文HTML

-

乡村景观是乡村生态、经济和文化发展的强大内核,其建设好坏影响乡村多方面的发展,引导产生了以消费为导向的后生产主义乡村景观[1-3].在乡村建设实践中出现了诸多问题,例如:景观发展与需求不协调;乡村传统文化景观退化,同质化现象明显;大面积集约化建设蚕食生物栖息地和斑块,导致生态系统服务功能弱化[4],引起乡村消失,等等.2018年两会期间习近平总书记提出推动逆城镇化和城镇化“相得益彰”,鼓励规划师、建筑师、艺术家和学者等进入乡村助推乡村振兴.同年9月,国家发布《乡村振兴战略规划(2018—2022)》,鼓励乡村建设与人口资源环境协调、实现经济社会生态效益相统一,乡村空间和谐更新.随着资本、人才和技术等要素不断流入乡村,我国乡村转型发展和乡村景观建设进程突飞猛进[5-6],极大地推动了乡村绅士化过程和艺术村的建设,面对复杂的乡村多元问题,众多学科从乡村绅士化角度对乡村进行研究观察[7].

艺术融入乡村景观建设,具有时代性和必然性.传统乡村景观受农用地优势等主导,限制了艺术与乡村经济的发展共生.近年来,由于得益于科学技术发展、对生态环境的重视、人们对乡村田园风光的偏好等多重原因,艺术村建设蓬勃地发展起来.一方面各类艺术村的诞生与发展呼应着乡村地区的生态环境建设和乡村主体的经济诉求,另一方面艺术村建设是满足乡村振兴的新途径.

-

1964年,由英国社会学家Ruth Glass首先提出城市绅士化的概念,它被定义为一种城市中心区被再开发并在区域伴随人群结构、经济、文化与物质景观改变的过程[8].后来英国学者Parsons[9]于1980年在乡村区域发现了类似城市绅士化的现象.在20世纪90代,乡村绅士化概念引入乡村研究领域.21世纪以来“绅士化”更是引起了学术界的广泛讨论和持久关注,并成为社会学、城市规划学、经济学和地理学等领域研究热点,被视为乡村研究中一条卓有成效的路径[3].在中国,乡村绅士化由于城市群体消费方式的转变,生态环境要求的提高以及生活喜好的驱动,出现寻求长短期居住与休闲空间而引起的乡村社会群体重构和异化的现象.其对乡村社会、经济、文化和空间等多方面具有复杂影响,如对于乡村绅士化的判定和客观背景主流的包括“地租差”理论[10]和消费需求角度[3, 7].

同时在中国乡村绅士化中的“绅士”有着弹性定义,包含所有带有不同目的进入乡村,拥有高于当地平均文化资本和经济水平的多样化群体[11-12],包含景观设计师、规划师、艺术家、工程师、企业家和文化学家,甚至是当地村民本身[13-14]等.他们出于对田园模式的喜爱或受经济驱使,融入乡村,推动乡村发展,并涉及更高水平的文化和物质需求,因此为便于区分,使用“乡绅群体”来概括在中国乡村绅士化的人群.

-

艺术村是出于乡村发展需要,通过适当的景观规划和布局,在乡村基底上融入艺术实体或通过艺术理念进行乡村更新的模式.其建设主要由艺术家、景观设计师和当地村民等团体进行,以促进乡村情感共同体的链接,修复文化根脉,提升乡土田园魅力,吸引消费带动经济.艺术村作为乡村绅士化的重要实践,是自然基底与乡绅特征需求交织明显的区域,它们不仅满足了乡村绅士自身初期“乡愁”,也是“乡绅理想”的重要载体,其使用艺术的温暖方式,推动乡村转型发展.

近些年来,我国大城市周边乡村出现了休闲旅游、租种土地、小产权房、长期租住和艺术写生等现象,引入一批绅士化先驱[15],促进了各地艺术乡村的成型与发展.从中国20世纪90年代初的北京圆明园画家村,到现在形成以北京宋庄、798为主,中小型艺术村散布全国的格局[16].艺术村在实践中,脱离不了承载它的社会,艺术村的成长是艺术自身价值实现的结果,形成了丰富的乡村人群结构、特色鲜明整体性强的艺术氛围、艺术与经济消费对接的体系、传统文化和新文化的广泛载体,吸引了更多的艺术家和艺术活动,也极大地推动了乡村景观的打造更新和基础设施完善,增大了艺术影响力.

-

近几年,中国社会资源积累进程开始由城市向乡村迁移,配合我国乡村风光优美、旅游资源丰富,基础发展相对薄弱的现状.张娟等人[3]通过参与式评估法和质性访谈法,研究乡村绅士化对以北京爨底下村为例的旅游村落的生活空间的重塑,发现乡村资源和空间的演变;郑皓文等人[17]对传统村落保护利用与乡村绅士化发展路径结合,从村民诉求和绅士群体消费角度,指出在中国“乡村绅士化”发展路径的必然性,进行分类研究,对传统乡村保护与利用提出建议;何深静等人[11, 18]探讨乡村绅士化演化及特征,对比了小洲村绅士化与西方乡村绅士化的异同,以及提出村民主体在绅士化中发挥的推动作用;刘蕾等人[19]结合中国体制,国土政策和乡村振兴战略,分析组织型乡村绅士化机制,配合不同发展阶段总结了空间更新,商业化业态植入乡村等特征;Phillips等人[2]对乡村绅士化进行了比较研究,实现跨空间环境的解释和实践,总结出从个体到普遍的绅士化规律;Smith等人[20]研究在不同地理条件下,乡村绅士化的变化,证明其对乡村空间的消费的影响,指出乡村性与绅士群体的相互影响.

以渠岩、左靖、靳勒等艺术家为例,在许村、碧山村等乡村中探索和实践着艺术村的构想,艺术村景观建设得到了社会的认可和支持[21-22],同时更多学者也认识到艺术对乡村发展有着重要影响[11, 23];YANG J K等人[24]通过对深圳大芬油画村近20年演变的研究,指出艺术家和村民在乡村转型升级中的突出作用,以及艺术对乡村景观建设所产生的不可忽视的促进效果.目前,乡村绅士化在国内的研究,主要以人文、社会学和地理学为主,研究成果层出不穷,然而对于乡村景观的研究较薄弱.

1.1. 乡村绅士化理论

1.2. 艺术村的概念及发展

1.3. 相关研究现状分析

-

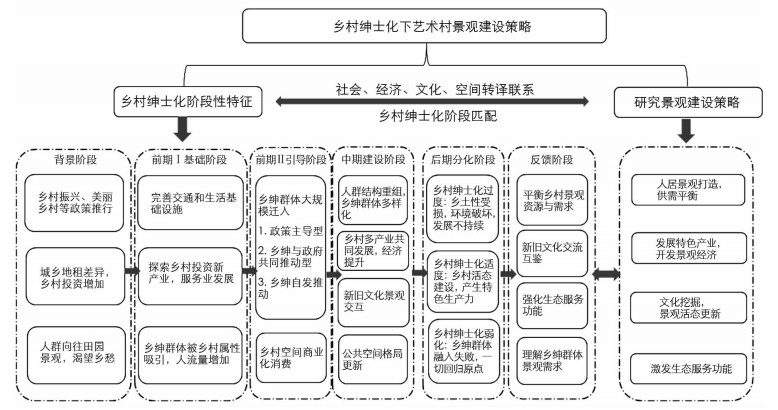

利用乡村绅士化理论助推乡村景观建设,研究乡村绅士化与乡村景观联系机制(图 1).在乡村绅士化作用下,乡村社会结构、经济产业、文化景观和空间环境发生显著变化,同时这些变化也直接影响着乡村景观建设的方向与效果.通过这4个方面的衔接,针对乡村绅士化与乡村景观现状,实现乡村绅士化与乡村景观的转译.

社会结构中主要影响乡绅群体的变化,导致景观使用群体和景观设计者的重构,景观设计师可能兼具使用和设计的双重角色,同时乡绅群体自身的文化身份和喜好镶嵌在乡村景观之中,促进了乡村景观的特化更新;经济转型带来丰富商业资源和不同景观需要,影响景观建设供给条件,带动新产业萌芽和发展,变相弥补了乡村发展的经济缺口;文化景观层面涉及新景观的融入和传统文化的挖掘,作用于乡村象征景观打造,传统与新兴文化技术之间的交流互鉴赋予乡村独到持久的文化活力;乡村空间环境作为乡土性的景观基底,是生态功能载体,景观建设的有力支撑,保证着乡村振兴的可持续.

乡村景观是人-自然-社会的复合表征,乡村绅士化能从全面的格局发现和解释乡村景观建设中的机遇与局限.乡村绅士化理论实现了乡村景观建设中多学科有序交互,立足不同乡村个性特征与绅士化阶段,满足不同景观需求,平衡景观资源,同时乡村景观表征作为对乡村绅士化的反馈,可以实现对乡村绅士化的引导和调整,规避原村民边缘化、文化空心等弊端,也避免了单面思考引发可行性问题.有利于景观建设在乡村振兴背景下得到充分推动和良性发展.

-

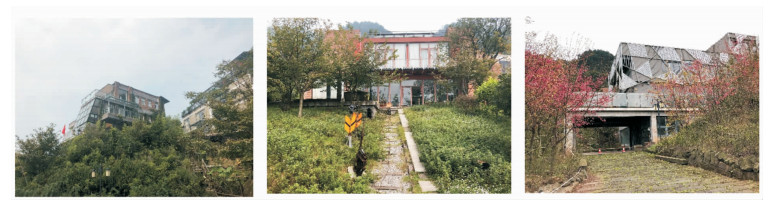

重庆古剑山艺术村地处重庆市綦江区永新镇上厂村周家坪,是重庆目前最具规模、也比较有特色的艺术村(图 2),它依附古剑山清溪河风景名胜区,距綦江城区17 km,距重庆主城区57 km.艺术村有20余处艺术家工作室,散布于较大坡度肌理之上,高差明显,颜色鲜明,风格多样,营造出独特的山地艺术村风貌.

从2019年2月到10月对古剑山艺术村进行实地调研,结合乡村绅士化理论对艺术村景观进行研究.通过访谈内容分析、图片展示等手段进行资料汇总,从乡村绅士化角度,对乡村从人群结构、经济产业、文化景观和空间环境4个方面进行现状调研分析,呈现出以定性方法为主,探索艺术村景观建设的有利策略.

-

古剑山艺术村建筑由政府与李毅力等知名艺术家发起,一期占地约13.3 hm2,吸引了超过80名知名艺术家入驻[25],艺术村融入了以艺术家为代表的乡绅群体,同时引入游客和学生等.在古剑山艺术村的每位艺术家得以使用政府提供的200 m2建筑用地进行自发设计,至今已建成了包括李毅力、张为民和阳舸等共计21个专属工作室(图 3),艺术家自发设计和建造工作室,通过自己的工作室和古剑山博物馆,进行作品展览,并邀请国内外知名学者艺术家交流学习.通过与村民和艺术家们的交流得知,古剑山艺术村乡绅群体改变人群结构后,部分村民异地置换搬迁到了周边区域,剩下的大部分村民在艺术村缺少归属感.

-

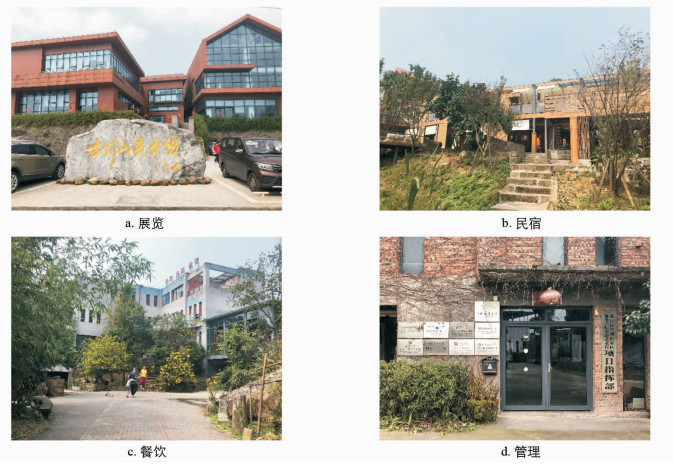

现代乡村主要有两种生产方式,一种是生产水稻、养鱼、养蚕和种植果树的传统生产方式;另一种是生产精神空间、“桃源般”的休闲地或能记住乡愁的空间.乡村绅士化改变古剑艺术村乡村的经济产业内容,扩展了创作展览、会议接待、旅游观光、度假休闲和餐饮民宿等功能(图 4).为艺术创作、景观设计和景观管理等提供了机会.实现乡村的空间商业化,对已建成环境通过修复、更新、再建和整修等方式实现再投资,发展“艺旅结合”经济产业模式,带动乡村经济发展.

-

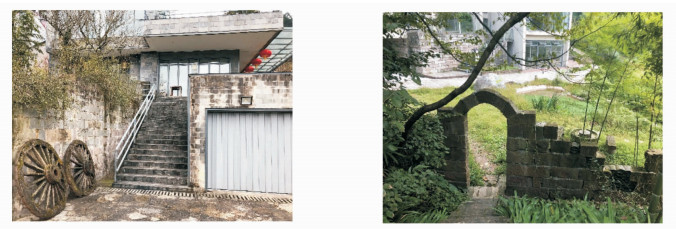

古剑山艺术村是山地景观、农耕文化与艺术馆室融构一体的艺术景观群落.Bridge[26]将乡绅群体定义为“品位创造者”,而对于古剑山艺术村绅士化,品位创造表现为文化景观的打造.一方面,设置传统景观意向(图 5),如磨盘、木车轮和石拱门等,展示乡土性,另一方面重塑特色文化符号(图 6),将陶罐、篱墙、碎石卵石和铁轨符号等硬质材料与牵牛花、丝瓜和野牡丹等瓜果花卉融入景观打造,在庭院中种植了攀缘性瓜果植物,摆放各式盆栽,结合山间风景打造水景,表达了以艺术家为代表的乡绅群体的审美需求和特征,景观层次丰富.

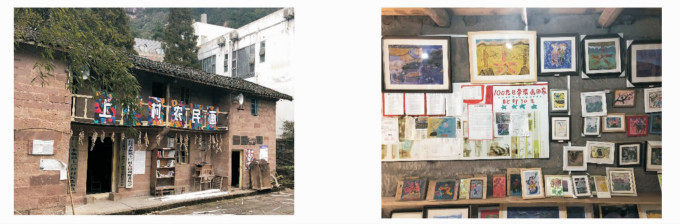

綦江农民版画作为中国民间民族艺术,风格受到国内外专家友人的青睐,并被称为“东方毕加索”,1988年中国文化部将綦江列为“中国现代民间绘画之乡”,2016年1月开始,在艺术家群体的参与和推动下,古剑山艺术村开设相关农民画室(图 7),免费为村民培训版画,参与的村民超30人,通过艺术的手段拓展村民乡情的表达,培养村民艺术情感,同时带来经济收益.在与画家曹长江以及学习版画的村民交流中,了解到这项措施为村民每年带来几千到上万的额外收入,作品也在多处进行展览和发表.同时乡村也为艺术家创作提供灵感和素材(图 8).乡村绅士化为古剑山的传统文化艺术发展提供了独一无二的机遇,这是普通乡村难以想象的.

-

针对艺术村整体、局部、特色空间环境进行建设,形成了体系化的景观公共空间,促进了乡村空间环境的更新.整体建立基础服务设施系统,对部分梯田和原始建筑进行覆盖,建设道路、停车场、公共厕所和旅店等,整合了闲置的公共空间;局部利用景观元素改造乡村自然空间,结合山地乡村多样的高差和坡度变化与建筑景观,道路系统,形成了3种山地乡村空间景观单元类型(表 1);打造中心节点,在主干道南侧将原始农田改造成为主要景观湿地,改造后的植被包括水生观赏植被、园林观赏小乔木和低矮草本灌木.睡莲和水竹芋等水生植物、秋千和钢琴雕塑等景观小品配合高低错落的地形,打造叠水景观,虚实掩映(图 9),营造出半开敞空间.漫步其中,两侧草本花卉灌木交错生长,主要有银莲花、细叶萼距花和野牡丹等,植株低矮、生长茂密.

乡村由低密度点状分布发展为高密度带状组团,集约度提升,盘活了乡村空间,利于村内成员的交流与开展群体活动,有利于乡村景观的管理和维护,但人造空间的过度集中,削弱了原始自然空间丰富多样的地表覆盖异质性,影响到鸟类和昆虫的觅食,以及植物传粉繁殖,对生态服务功能产生影响.

3.1. 人群结构方面

3.2. 经济产业方面

3.3. 文化景观方面

3.4. 空间环境方面

-

基于对古剑山艺术村景观表征的调研,发现并定性解析景观建设中产生的问题,通过转译机制和乡村绅士化在艺术村的阶段性特征[19],提出相应的景观建设策略框架(图 10).

-

良好的人居环境是景观建设的基础.为了改善和缓解“空心化”趋势的加剧,完善乡村基础设施,在古剑山艺术村建立了垃圾分类处理系统,设计了休闲公共空间,升级了卫生设施.但是忽视了配套的教育服务设施,因此制约了更多乡绅群体和本地居民长时间就地生活和工作.强化景观资源与人群需求衔接,有利于缓解景观资源分配不均的情况.乡村绅士化发展前期,乡绅先驱和服务行业进入乡村,乡村景观需求低于景观生产力,自然景观满足他们对乡村的需求,为平衡景观资源的合理分配,慎重考虑景观更新与改造,主要考虑基础设施的完善,随着乡村绅士化发展,伴随乡村价值提升,吸引更多人气,绅群体之间在交流和分享后,需求提升大于现状,景观生产力随资本注入而相应提升,景观建设走向现代化便利.在绅士化后期和反馈阶段,乡村景观需求不断提升,景观建设需要考虑乡土性的保留和乡村空间消费的程度,鼓励景观、规划、建筑、地理和人文等多学科交流互补,优化景观建设,使之更具合理性.

-

因“村”制宜,结合乡村资源特征和规划方向对乡村进行分类(表 2),不同类型提出相应的建设措施.筛选出不同乡村景观母题,保证母题在保护或更新的条件下,让乡村和村民主体享受经济产业发展的红利.古剑山艺术村依托山地条件,利用山水空间,形成体系化的景观格局,打破了同质化,增强了艺术村消费吸引力;同时借鉴日本飞騨古川,保留传统技法和小桥流水的母题,结合城市化带来的新技术和材料,实现特色资源保护与乡村发展的良性互促机制,景观协调发展,村民生活水平提升.经济发展良好开拓了景观建设更多的可能,优化了乡村景观包容性.将乡村村民人均收入,受文化程度和疾病情况等纳入景观经济考虑中,多面反馈景观建设效果,完善基础产业,升级特色产业.

-

古剑山艺术村对文化景观采取线上与线下结合的措施,一方面通过官方网站的宣传,进行摄影活动和线上展示,另一方面,古剑山博物馆和各工作室开放展览,以乡村为主题,内容与形式丰富,包括照片、油画、农民版画和雕塑等.乡村文化景观的塑造需要依托乡村景观的传统纹理和历史传统要素,包括建筑样式、历史古迹、文字书籍、手艺技法、宗祠文化和耕读文化等资源,编制乡村文化发展系谱,串联乡村文化特色,推广文化衍生产品,并依靠政府或企业建立持续机制.进行活态文化创新,保持文化景观载体的活性,运用新手段分享、记录和管理文化景观;鼓励传统体验项目对接互联网资源,拓展微信公众号和微博等信息途径,分享乡村风光和创意作品等;通过相机、摄影机和无人机等设备记录自然声景、图片和视频影像等资料.积极发动村民和乡绅群体在景观建设中的主动性,保持文化传承人的“活性”,唤醒人们对传统生产方式的记忆和乡村景观轮廓和景观元素的情怀,推动乡村文化的推陈出新,实现文化更新反哺景观建设.采用保护、强化、改造、传承和创新的方式,形成得以流传的有价值的文化遗产.

-

乡村是生态涵养的主体区,拥有明显生态发展优势.提升保护管理水平支持生态系统服务的提供和生物多样性的维持.增设生物资源导示牌,宣教植物、鸟类等资源,融合多种媒介立体展示乡村空间环境,提升人群保护意识,加强景观吸引力;景观设计集约与广泛设计相结合,实行多尺度协调景观建设和生态多样性保护管理[27],寻求建设目标和生态保护的优化,保护生态空间重要的廊道,避免斑块被建筑、交通建设过度利用,保持大尺度广泛自然化设计,保持整体乡村特有的自然美,小范围集约景观打造,加强景观管理和维护,突出景观亮点.在明确考虑不同管理方案的基础上,不同景观尺度上制定针对管理战略.建立跨多个站点协调规划和管理机制.避免了过度集约化建设对生态异质性和渗透性的影响.

4.1. 多面优化艺术村人居环境,强化景观资源与人群需求衔接

4.2. 因“村”制宜推动景观经济,平衡景观发展与保护

4.3. 塑造文化景观特征,实现活态文化创新

4.4. 景观建设与生态服务功能结合,进行多尺度协调处理

-

从乡村绅士化视角来研究乡村景观类问题,为更多乡村的景观建设和乡村振兴提供了新思路.乡村绅士化视野下的艺术村景观建设,需要对乡村进行多方面、高纬度思考与分析,紧贴个体乡村特征,注入文化和艺术元素,注重传统文化的保护与更新,激发村民参与性,完善组织运行机制,强化乡村空间环境附加价值.从古剑山艺术村的研究从个体考察到普遍研究价值的总结,有利于保持艺术村景观建设在乡村振兴中的活力,提升策略有效性.本研究也存在局限性,如不同乡绅群体主导下对艺术村发展进程影响、广大乡村是否出现绅士化区域性标准、乡村不同绅士化阶段景观特征的异同仍有待探究,且结合乡村绅士化理论对问题的定量研究也需要继续探索.后期将深入研究,逐步完善乡村景观理论体系,通过乡村绅士化理论解决更多乡村景观建设中的问题.

下载:

下载: