-

伴随全民低碳环保意识的觉醒和游客旅游体验需求升级,自行车旅游日益成为备受欢迎的国际旅游形式,受到业界和学界的广泛关注. 产业实践方面,北美及丹麦、荷兰等欧洲发达国家走在前列,20世纪90年代,英国、美国等已规划建立国家自行车道路系统、行业协会或联盟,澳大利亚还将发展自行车旅游提升至国家战略层面[1-2]. 新世纪以来,低碳消费理念不断传播,国际自行车赛事举办日益增多,自行车旅游作为一项低碳环保兼具休闲娱乐功能的运动随之在中国、新西兰等亚洲和太平洋地区盛行. 国外自行车旅游研究始于20世纪90年代末学界对环境和经济可持续发展模式的关注,2005年以来,自行车旅游作为新兴旅游发展模式的重要性越发凸显. 学者们围绕自行车旅游概念界定、旅游者分类与需求、旅游影响、目的地管理等主题展开了系列探讨[3-4],研究方法呈现不断优化趋势. 反观国内虽不乏运用传统文献分析方法对自行车旅游研究进行的总结[5],但尚未有运用文献计量方法,绘制知识图谱、探索演进趋势的尝试,该领域研究热点及其前沿趋势仍不明晰. CiteSpace是一款对研究热点与前沿进行分析的信息可视化软件,具备关键词共现、突现词检验等功能,可对文献数据进行便捷化处理[6]. 鉴于此,本文拟运用CiteSpace5.6.R5软件对国外自行车旅游研究进行综述,以期为国内自行车旅游研究和产业实践提供理论参考.

全文HTML

-

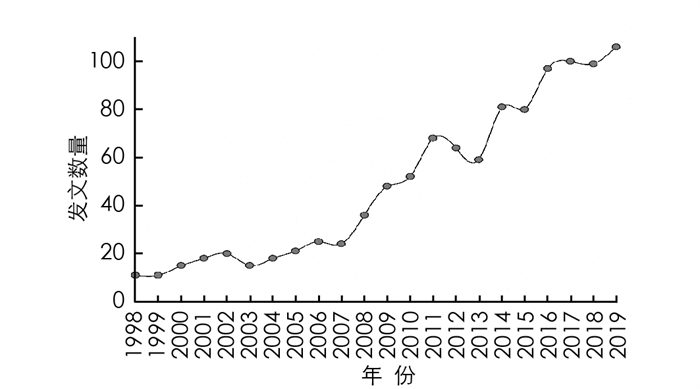

本文以Web of Science核心合集为数据库. 基于文献查阅和主题关键词筛选,选定“bicycle tourism” “cycling tourism” “bicycle touring” “bike tour” “bicycle travel” “cycling vacation” “bicycle tourist” “cyclist” “bicycle visitor”作为检索词进行主题检索,共获取相关文献1 096篇,去除会议论文、书评、宣传稿及其他与主题不符的文献,对检索结果进行去重整理后,最终获取到1998-2019年间的1 068条文献信息(截至2019年11月30日). 对文献信息按年份整理可得到1998-2019年国外自行车旅游研究文献数量年度分布图(图 1). 从图 1可知,近年来自行车旅游发文数量整体呈波动增长趋势,特别是自2005年以后整体增幅明显,峰值出现于2019年(106篇),为1998年(11篇)的近11倍,表明自行车旅游现已获得学界较多关注.

-

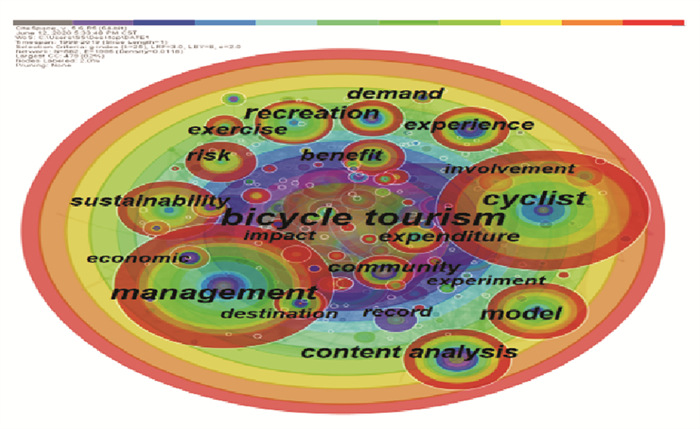

高频关键词对于揭示某一领域核心热点具备较强解释度[6]. 利用CiteSpace的关键词共现功能,设置阈值为TOP50进行关键词图谱分析,可得到1998-2019年国外自行车旅游研究热点关键词共现图谱(图 2). 根据CiteSpace文献计量原理,图谱中节点的大小代表关键词出现频次,颜色深浅反映该关键词出现年份. 同时,剔除主题不明确的热点关键词后,再对共现频次排名前100的热点关键词进行主题分类,得到国外自行车旅游研究热点关键词列表(表 1). 结合图 2与表 1可以发现,热点关键词主要集中在自行车旅游概念界定、自行车旅游者分类与需求、旅游影响、目的地管理、研究方法5大研究热点主题.

-

自行车旅游既包含低碳特点,又具有运动元素,还兼具休闲功能,是一种融合多种旅游形式和特点的“混杂体”. 在对其进行定义时,国外学界主要经历了3个阶段. 20世纪90年代以前,该领域的研究较少. Tobin[3]最早回顾了风行于19世纪80年代欧洲的“自行车潮”现象,认为自行车旅游是人们以自行车为交通工具的一种观光、休闲方式,这是最早关于自行车旅游的描述性定义; 20世纪90年代中后期,自行车旅游在英国、丹麦、新西兰等发达国家最先兴起,部分学者给出了较具代表性的概念定义. 如Lumsdon[7]提出,自行车旅游可以是半天或一天的观光游或者远距离的休闲度假活动,其基本标志是旅游者认为骑行是其旅游活动中的重要部分. Simonsen等[4]认为,自行车旅游是一种任何国籍的人都可以从事的不同于一般短途通勤活动的休闲娱乐方式; Ritchie[8]则基于新西兰的自行车旅游情况给出了更为全面的概括:自行车旅游是旅游者离开其常住地至少24小时或者一晚,其目的在于观光或度假,且以骑行作为主要交通方式,既可以独立进行也可由旅游机构组织的一种旅游方式. 整体来看,此阶段的定义虽对骑行距离和时间做出限定,但仍对自行车旅游者特征、类型等缺乏限定,且对旅游目的、时间等限定过于宽泛. 新世纪以来,自行车旅游潮流开始涌向新西兰、澳大利亚等地,受产业实践推动,其技术定义相继出炉. 其中,以Lamont[1]提出的技术定义影响最大,其认为,自行车旅游类型包括一日游(最小的非往返旅行距离为50 km且旅行时间超过4小时)和过夜游(最小的旅行距离为40 km且停留时间超过一晚); 旅游目的主要包括度假、娱乐、休闲和参加或观看自行车比赛等; 组织形式包括团体组织(如参加商业或者慈善骑行活动)及独立组织. 这一技术性定义成为之后产业实践和学术研究的重要参考,但因其主要针对澳大利亚自行车旅游发展制定,故该标准是否适用于其他国家仍有待商榷.

-

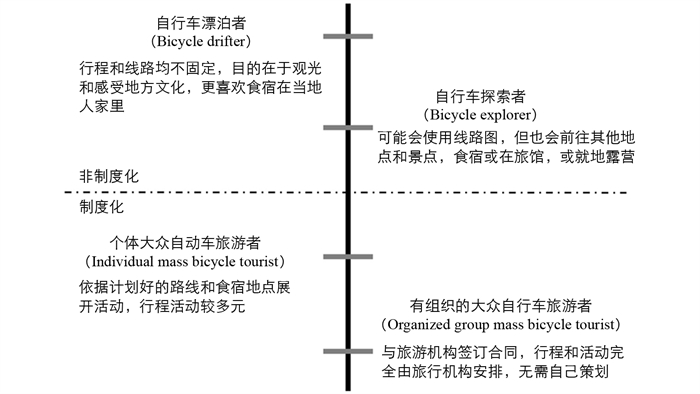

与自行车旅游概念界定类似,自行车旅游者的“轮廓”也经分类体系不断完善而逐渐清晰. 早期研究以“自行车”作为判断自行车旅游者的唯一标识,自行车旅游者特征相当模糊. 随着自行车旅游概念日益丰满,对旅游者的划分也被提上日程. 如:按照旅游者是否将骑行作为旅游体验的全部活动,自行车旅游者被划分为狂热骑行者(Cycling enthusiast)和骑行爱好者(Occasional cyclist)[3]. 显然,此类划分方法区分标尺并不明确. 21世纪以来,各类自行车赛事的举办推动自行车旅游快速发展,在产业驱动下出现更加细化的划分方法,如Lamont[1]提出可将其划分为独立自行车旅游者(Independent bicycle tourist)、休闲自行车骑行者(Recreational(day trip)cyclist)、赛事参与者(Tourist of attending events)3类,该方法将自行车赛事旅游者加入旅游者分类,虽部分解决了长久以来赛事旅游者在归类时被“悬置”的问题,但实际上,赛事参与者既包括旅游者也包括其他工作人员,因此统计口径的规范性和科学性存疑; Pesses[9]则根据科恩的旅游者分类方法提出更为成熟“四分法”方案,其依据制度化程度将旅游者划分为自行车漂泊者、自行车探索者、个体大众自行车旅游者、有组织的大众自行车旅游者4类群体的“连续体”(图 3),该分类方法认为自行车漂泊者是完全独立骑行、追求体验最大自由化的骑行者; 而有组织的大众自行车旅游则是完全商业化的旅游行为,旅游者活动受到严格限制,其他两类的旅游者体验则处于这两个类别之间,该方案因充分考虑到自行车旅游者体验的自由化和商业化程度,明显更为科学有效.

需求方面,从表 1中“physical activity” “conservation” “health” “participation” “recreation” “reality”等高频词可以看出,自行车旅游者需求较为多元,主要可归纳为身体健康需求、世俗休闲需求、精神升华需求3类. 早期研究聚焦旅游者身体健康需求、世俗休闲需求. 在身体健康需求方面,研究发现旅游者将骑行作为运动锻炼的有效方式,追求其在降低血压、增强心肺功能、延长寿命等方面的身体健康绩效[10]; 在世俗体验需求方面,旅游者则希望通过骑行实现远离交通噪音、欣赏风景、放松身心、交友、休闲娱乐等旅游目的[11]; 近年来,伴随研究者“凝视”角度的拓宽深入,加之长途骑行旅游者“超脱”于大众旅游者的个性化旅游需求日益显露,学界对自行车旅游者需求解读发生转向,表现为从旅游者精神需求切入的研究明显增多. 有研究发现[12],尽管自行车旅游者的需求会因不同的细分市场而有所差异,但其主要的深层需求在于挑战自我、逃避现实、寻求身心的和平与安宁等方面; 有研究[13]运用休闲动机理论对其需求展开定量探究,发现与大众旅游者相比,自行车旅游者十分关注骑行对身体的再创造与恢复功能,即通过骑行体验重塑“完整的自我”. 也有研究者[14]基于存在主义真实性理论展开剖析后认为,自行车旅游者的最大需求在于寻求“冒险与真实”,这为构建自行车旅游者精神需求理论框架斩获到哲学层面的支撑和依据.

-

在旅游目的地语境下,“management” “sustainability”在图 2中的节点较为突出,且该热点下的代表性关键词在5大热点中占比最大,表明在自行车旅游效益驱动下,目的地营销管理和可持续发展问题成为当前研究的又一热点. 在营销管理方面,研究主要探讨线路营销和目的地国家的形象塑造等内容. 自行车道建立初期,往往作为通勤小径之用,其旅游价值并未充分彰显. 在自行车旅游经济的驱动下,目的地营销管理话题掀起热潮,如根据旅游线路的安全性、便捷性、交互性、与自然风景融合等需求,有学者[7]提出利用废旧铁路以及与现有公路串联等方式进行线路改造、建立风景名胜小径等方法达到合并现有资源、带动乡村发展、减少环境污染的目的. 此外,沿线露营地、路标、公共厕所、便利店、维修点等支持设施和配套服务的完善也被一再强调[1]. 针对目的地形象的提升,学界们提出一方面可从旅游资源、可达性、基础设施、辅助设施等供给角度提升自行车旅游地的吸引力[8],另一方面则需以旅游者所期望的旅游体验出发,从推广线路的可达性与挑战性、排除安全隐患、规范目的地管理、提供即时旅游信息、发放旅游纪念品、营造和谐的目的地氛围等需求维度满足游客需求,以打造更具吸引力的国际旅游目的地[13]. 同时,在自行车旅游市场日趋成熟的趋势下,如何打造可持续的旅游目的地成为不少国家关注的焦点. Simonsen等[4]最早于1996年发文明确提出自行车旅游对目的地经济和环境可持续发展具有重要意义. 此后的研究多延续目的地供给视角,提出可从打造环保、智能、共享的自行车系统、优化道路的安全性、实现道路的分区分段管理等路径发力[9],也有研究从友好社区建设[8]、自行车旅游与葡萄酒旅游融合等角度进行探索. 整体而言,基于游客视角的目的地可持续发展研究仍呈空白状态,如何从游客满意度、体验感知等需求视角促进目的地可持续发展值得期待.

-

自行车旅游影响主要表现为两方面,一是对目的地的影响,以经济影响为主; 二是对旅游者自身的影响,分为身体和心理2个层面. 早期研究主要集中于旅游对目的地的影响,研究认为自行车旅游能够为目的地及沿线带来可观的经济效益. 宏观层面上,研究发现自行车旅游者消费能力较强,旅行停留时间较长,经合理培育后市场潜力较大. 如有学者发现,与汽车旅游等形式相比,自行车旅游者在沿线农村地区停留时间更长、消费更多,从而有利于带动沿线乡村社区经济复苏与协同发展[15-16]; 微观角度来看,自行车旅游者的兴起,在带动沿线乡村等欠发达地区的住宿、餐饮、车辆保养与维修等产业人员就业的同时,也对偏远且尚未开发的线路、景点景区起到有效宣传推介作用,有利于资源禀赋较高的景观走进大众视野,从而为挖掘当地旅游资源价值、推动目的地创收提供持续动力[17]. 近年来,也有部分研究关注到自行车旅游对环境的消极影响,如Dickinson等[18]认为,由于旅游者往往需要通过其他交通工具将自行车运输到目的地,这使得其环境效益难以客观测算. 同时,自行车赛事的举办,也可能给环境带来潜在负面影响,如土壤侵蚀、压实和植被踩踏、倾轧等[19].

除上述影响外,自行车旅游带来的身体和心理影响现已成为学界关注的焦点. 身体层面上,通过对骑行前后长距离、高强度自行车旅游者的脉搏、血压等指标进行测量发现,骑行可能导致骑行者颈部、背部、手和膝盖等部位骨骼意外损伤和神经损伤[20]; 而在心理层面,Otero等[21]学者研究认为,自行车旅游能够为旅游者带来心理上的正面效益,例如:改善自我认知、感受身心和谐、寻找到久违的存在感与真实感等. 然而,也有研究发现[9],自行车旅游作为一种“孤独的努力”,它使旅游者离开自己的舒适空间,旅游者也可能产生心理焦虑和压力等负面情绪. 并且,自行车旅游作为旅游者渴望“在路上”的个性化表达方式之一,是否会导致运动成瘾等心理疾病的出现目前仍不明确.

-

国外自行车旅游的研究主要采取质性研究和定量研究2种方式展开. 在数据获取方法上则较为多元. 其中,质性研究方面,Mitchellt等[22]在关于“乐观偏差”(Rosy view)现象的研究中,采取参与式观察和准实验方法对为期3周的自行车旅游团队展开追踪调查,发现自行车旅游者对于旅行的评价呈现“高-低-高”的变化规律. Lumsdon等[7, 23]则利用骑行日记就北海自行车骑行者和二战时期瑞典骑行者的消费特征、骑行经验进行文本分析和回顾,发现自行车旅游使得沿线农村地区物价上涨、人们的支出水平上升. 此外,随着移动视频影像技术和GIS技术的日益成熟,更多研究开始尝试对自行车旅游者的流动性体验特征、自行车道远程控制系统展开研究,并创新提出视频民族志等新的质性研究方法[24-25]. 在定量研究方面,早期主要对自行车运动员的脉搏、血压等指标进行测量,发现高强度、长距离的骑行易诱发骑行者骨骼、神经以及生殖系统等方面的疾病[26]; 近年来,更多研究综合运用问卷调查、访谈、模型等方法对目的地发展现状、骑行者需求、动机等进行深层次探究. 如Winters等[12]通过对温哥华1402名自行车赛事参与者进行问卷调查,评估73个旅游动机因子后发现,参与者最主要动机是远离交通噪音、污染及欣赏优美风景,这对自行车线路选址和设计具有重要参考价值. Meng等[27]则依据目标导向模型(MGB),收集中国某自行车俱乐部中394位自行车游客的数据展开实证研究,发现态度、主观规范、感知行为控制以及积极预期情绪直接影响自行车旅行者的行为意图. 整体来看,早期研究多运用参与式观察、访谈等质性研究方法对自行车旅游现象进行简单描述,近年来基于问卷调查[8]、SEM[27]、便携式生理指标测量仪等新方法的定量研究虽有所增加,但整体仍停留在较浅层次的数理统计层面,结合心理学、人类学、地理学、实验学等相关学科进行跨学科的研究方法创新相对不足,且基于相关成熟理论的案例研究、实验研究亦相当匮乏.

-

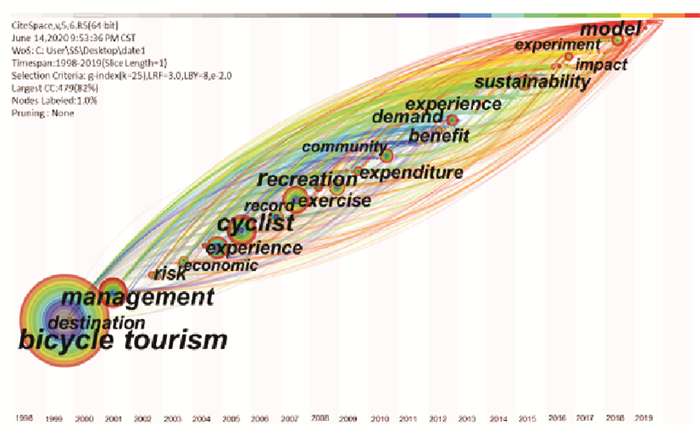

将代表国外自行车旅游研究热点的高频关键词进行主题路径分析,可得到1998-2019年国外自行车旅游研究热点演进时区图谱(图 4),该图谱按时间顺序依次呈现每个关键词的首现年份,便于对国外研究热点展开纵向分析,把握其演进趋势.

结合图 1国外研究发文量的变化趋势可将该领域研究划分为3大阶段:

(1) 现象探索阶段(1998-2004年). 20世纪90年代后期,随着英、美等国的自行车绿道系统(NCN)相继建成,在东海岸绿道联盟(East Coast Greenway Alliance)等众多骑行组织和团体的宣传推广下,自行车旅游在发达国家风行一时,相关研究开始陆续关注到这一潮流. 以1998年Simonsen和Jorgenson发表的第一本自行车旅游专著为标志,自行车旅游研究正式起步,此阶段研究重点在于目的地规划、管理及其经济效益,主要是基于产业层面的市场调研、潜力分析、发展建议,并对自行车旅游概念进行初步定义,整体而言,该阶段研究水平较为有限,仅有“bicycle tourism” “destination” “management” “economic”等少数几个关键词.

(2) 理论总结阶段(2005-2015年). 随着全球环境问题日益突出,低碳、环保的绿色发展方式开始为更多国家所关注,2003年英国出版能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》,首次对低碳经济进行诠释,低碳理念开始在全世界范围广泛传播,自行车旅游作为典型的低碳环保经济模式引发学界更多关注. 但与早期自行车旅游研究主要关注产业经济不同,受新世纪初以来的体验经济研究热潮影响,该阶段研究开始以旅游者需求为导向,旅游者人口和行为特征、需求特征、体验及其影响因素等内容颇受关注,且在产业实践敦促下孕育出更为规范的自行车旅游技术定义. 值得注意的是,此阶段研究仍以游记文本、视频影像、GIS轨迹等数据素材为主,质性研究仍占主流,基于案例的定量研究、综合研究、跨学科研究较少.

(3) 理论深化阶段(2015年以后). 该阶段发达国家自行车旅游产业趋向成熟,自行车停车场(Fietsdepot)、自行车公园(Bike parks)、自行车租赁(Bike rentals)等配套产品与服务发展如火如荼,加之环法自行车赛(Tour de France)等国际性赛事成功举办,对自行车旅游文化(Cycling culture)的推广和成型起到重要助推作用[29],自行车旅游对目的地经济的“引擎”驱动作用和可持续发展策略成为政府部门关注的焦点,亦成为学者们探索的新热点. 围绕此热点,学者们主要从目的地基础设施智能化、共享化、分区分段管理、社区参与等角度进行探索[8-9]; 此外,随着自行车旅游潮流开始涌向中国等亚洲国家和地区,如何借鉴和输出发展经验也成为学界感兴趣的话题[28]. 研究方法上,运用模型、实验等方法对旅游者体验及其影响因素进行量化实证成为新趋势[22, 27],一定程度上助推了该领域研究迈向更深层次. 归纳而言,国外自行车旅游热点呈现“产业发展—旅游者需求—目的地可持续发展”的过渡顺序,在方法上则遵循由质性研究向质性研究和量化研究并举的演进规律.

2.1. 研究热点

2.1.1. 自行车旅游概念界定

2.1.2. 自行车旅游者分类与需求

2.1.3. 旅游目的地管理

2.1.4. 自行车旅游影响

2.1.5. 研究方法

2.2. 演进趋势

-

研究热点上,自行车旅游(bicycle tourism)、自行车旅游者(cyclist)、管理(management)、可持续性(sustainability)等是热点关键词; 自行车旅游概念、旅游者分类与需求、目的地管理、旅游影响、研究方法是五大热点主题,目前概念适用性存疑、旅游者体验和需求缺乏关注、研究方法创新不足等“桎梏”亟待破解.

演进趋势上,国外自行车旅游研究发文数量呈波动增长趋势,2005年后整体增幅明显,结合研究热点时区图谱,可大致将其划分为现象探索阶段、理论总结阶段和理论深化阶段3个阶段; 研究内容上遵循“产业发展—旅游者需求—目的地可持续发展”的脉络深入; 研究方法上则呈现由质性研究向质性研究和量化研究2种方法并举的过渡.

以上实践表明,CiteSpace在对海量文献信息进行计量分析时具有客观、高效、可操作性强的突出优势,是对传统文献综述方法的一种有力补充.

-

第一,完善自行车旅游概念框架. 作为兼具生态环保和旅游休闲功能的新业态,自行车旅游近年来在各国悄然兴起,但限于概念定义、测评体系等理论基础存在短板,导致其在生态、经济、文化等多方面的效益一直无法得到有效测度,产业边界和产品形态十分模糊,研究统计口径、学术研讨边界也亟待统一. 尽管国外的自行车旅游定义趋近成熟,但仍存在相关概念混淆、衍生概念模糊、技术定义普适性存疑等问题. 未来研究可以现有定义为参照,从供给和需求2种视角对自行车旅游及其相关概念进行系统区分和定义; 还可以从统计标准和口径上对其技术性定义予以科学规定,创造性提出适用于中国情境的本土化概念.

第二,加强基于游客体验的目的地可持续发展路径研究. 自行车旅游作为“慢”旅游的重要形式,具有典型的流动性、具身性、实践性特征,骑行者能够“设身处地”地与目的地的人、物、景等进行深入互动,感知目的地的“冷暖”,因此目的地任何“隐秘的角落”都可能被放大. 既有研究多从供给层面给出目的地可持续发展建议,未来研究可从旅游者体验一侧发力,关注自行车旅游者骑行过程中的情感变化、身体感受、情境氛围感知等内容,以便为目的地的营销和可持续发展提供基于骑行者体验及其满意度方面的理论指导.

第三,关注细分群体深层动机与价值追寻. 文献综述过程中,Pesses的自行车旅游者分类体系引起笔者高度注意,特别是非制度化的自行车漂泊者,其具备的“行程和线路均不固定,目的在于观光和感受地方文化,更喜欢食宿在当地人家里”等特征与近年来日益火爆的入藏骑行者、台湾环岛骑行者等骑行群体行为有着高度相似,这些渴望摈弃制度化和商业化的旅游行为背后隐藏的深层动机、体验感受与价值追求值得探讨,未来研究可对不同细分群体的人口和行为特征、骑行动机与价值感知等方面的差异给予更多关注.

第四,注重实验研究范式借鉴和运用. 传统自行车旅游研究多采用断面数据或文本分析,致使结论信效度问题受到质疑,而源自自然科学的实验研究范式以论证强度高、科学性强的突出优势,已被广泛运用于旅游学等众多社会科学研究中. 自行车旅游者,特别是远距离自行车骑行者由于旅行时间较长、强度较大,有较好的实验基础条件. 因此,未来研究可基于手机移动终端、眼动仪、心电、脑电、皮肤电、事件相关定位等便携式生理指标测量设备,借鉴心理学、神经科学等相关学科理论,设计更多的准实验或实验室实验,以深入探究自行车旅游的身体效益、健康风险、体验感知、精神效益等现存难点问题,为自行车旅游研究方法开拓新的“疆域”.

下载:

下载: