-

有关城市屋顶空间的生产性景观,亦被表述为“城市屋顶农业”或“屋顶可食景观”等. 相关理论及术语可以追溯至社会学、经济学到城市规划设计和环境心理学的学术领域[1-3]. 连贯式生产性城市景观[4]、合生设计[5]和食物敏感型规划与城市设计[6]作为本研究直接的理论基础,回应了在不同文化背景中,城市居民近似的亲自然共识和有关食物的理想生活模型. 但是,这些涌现于20世纪中后期西方学术界的理论体系,与中国特有的一系列微妙复杂的城市政策及社会问题,至今尚未能形成有效的合作方法[7].

后疫情阶段催化了城市社区对于绿色复苏的理性需求. 新的城市设计策略中,稳定的食物供应能够帮助社区在应对疫情时更加具有弹性[8]. 本地生产系统以镶嵌而非替换的方式植入城市的存量公共空间,能够将原本离散的、闲置的资源转化成提供多重服务的城市自然系统. 相关研究有望在不远的未来被纳入城市规划的决策领域,为实现更加健康、安全和弹性的城市发挥重要作用[9].

全文HTML

-

联合国粮食与农业组织的统计数据显示,全球从事城市农业及相关产业的人口规模已达到8亿人[10]. 作为一类绿色城市规划要素,城市屋顶生产性景观培育的条件基于城市土地形式、市民个体活动、本地自然环境乃至城市的经济发展趋势. 尤其在大型城市,屋顶空间天然拥有成为社区共享空间的潜在基因.

作为源于不同的规划背景和经营视角的屋顶农场实验项目,纽约市的Brooklyn Grange(BG)项目创造了一类城市剩余空间价值增值的方案,在兼顾利益相关方的切实需求之余,激活高频的城市社会交往行为,形成兼有农业生产功能,亦能够满足社交需求的社区自主空间. 将城市潜在的资源和需求并置转化成生态、交流、城市公共管理及文化共享领域的机遇.

-

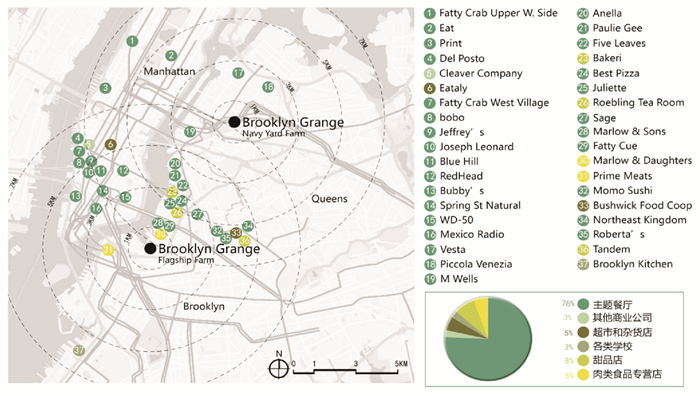

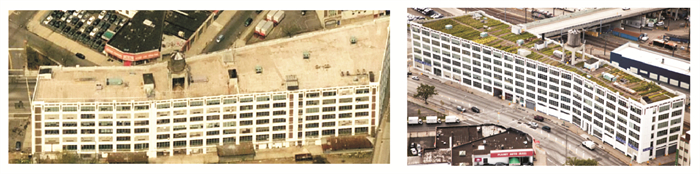

作为全世界最大的土壤基质屋顶农场,BG项目包含两个屋顶农场:Flagship Farm(FSF)和Navy Yard Farm(NYF)(图 1和图 2). 布鲁克林区的FSF建成于2010年5月,位于1919年的一栋7层建筑屋顶,面积4 000 m2. 皇后区的NYF选址为1958年的一栋11层建筑屋顶,面积6 100 m2,于2012年6月建成. 建成十年以来,项目从单一的屋顶种植逐步发展到集栽种、采收、加工、社区活动和城市非盈利项目组织等多元城市屋顶开放空间,年均为纽约市提供了约20 000 kg的新鲜蔬果[11].

-

大数据领域的研究储备能够对于城市空间规划提供重要的技术支持. BG项目选址借鉴了美国哥伦比亚大学关于对纽约市存量建筑的屋顶农业潜力识别的研究数据. 该成果基于纽约市城市规划部PLUTO建设所的GIS开放数据,在确立了包括建筑属性、层数、屋顶构造形态、建造年限以及屋顶有效使用面积等参数条件后,将限定区域范围内的建筑屋顶从0~6分别给予适用性评分. FSF与NYF的建筑选址评测在该评价体系中均为最高得分,即为非常适宜建设屋顶农业相关项目.

-

FSF的启动资金包括合伙人出资、众筹基金以及小额贷款,启动费用为50美元/m2,共计约20万美元. NYF由于增加了温室、养蜂和堆肥设备,项目启动费用达到了135美元/m2,共计82万美元,其中包括纽约市政府的专项资助基金60万美元[12]. 项目在首年亏损后于次年开始盈利. 随着营收渠道的多样化、屋顶景观规划业务和社区活动承办等经营性项目的开展,至2016年,BG的年收益达到150万美元,其中,种植作物销售收益为40万美元. 而2018年的总收益则升至260万美元,种植作物销售收益仅50万美元,占比不足20%. 食物生产、短链销售、商业合作和活动策划的组合,均是保障项目可持续的关键因素. 高密度城市屋顶种植食物的收益,不仅在经济作物自身价值,集中式农业的生产、加工、运输环节无法转化的“过程价值”,结合城市社区参与,均有实现有形的资产价值及无形的社会资源转换可能[13](图 3).

-

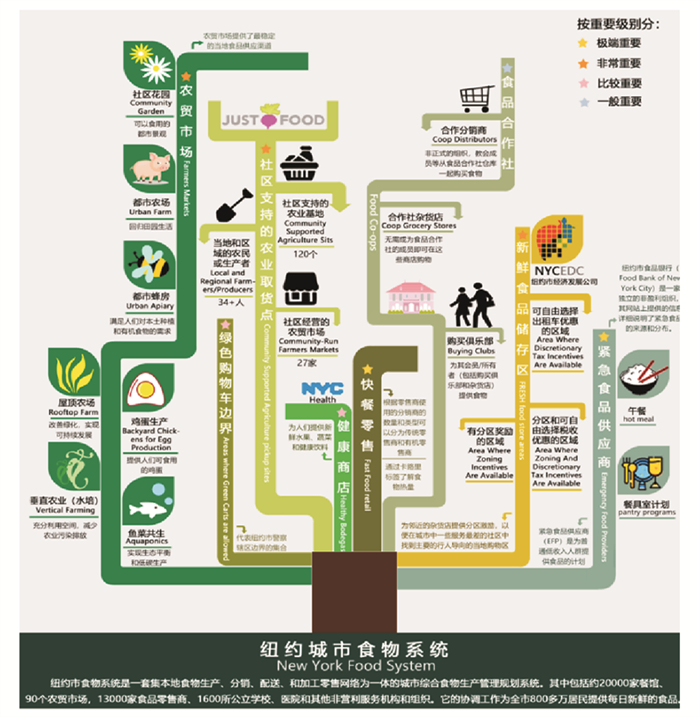

在OASIS展示的纽约市的城市食物系统(图 4)中,BG的项目诠释了屋顶生产性景观作为城市系统中的重点节点,参与食物从生产、运输、消费及废弃回收的整个循环系统日常运行的方式. 该系统将食物这一要素视为贯穿城市物理空间和社会空间的重要媒介,审视食物在城市里生产及消耗的全生命周期路径及在此过程中与社会所产生的关联,为城市空间更新策略的评估提供多元化的参考指标,如“粮食里程”及“本地食物消费率”等,而本地食物体系模型也可以作为一类规划指导依据引入城市发展建设框架的搭建中.

2.1. 智慧城市的数据共享

2.2. 可持续收益推动可持续发展

2.3. 城市可持续食物系统的重要组成部分

-

在4月到11月的种植期里,BG的轮种作物约40余种,农场在每周六都会向周围社区开放现场销售(图 5). 农场作物的核心营收主要来自于合约制的餐厅及社区超市,分布在农场周围10 km范围之内,保障了采摘及送抵的时效性(图 6). 此外,BG还加入了美国CSA(community supported agriculture)社区互助农业系统,在收获季为CSA会员提供每周的配送(图 7). 农场的温室生产则确保了即使在寒冷的非生产季仍然能够维持一定的产出.

-

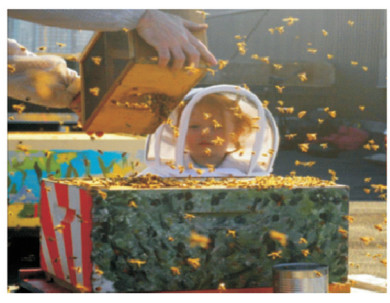

有限的空间要求城市屋顶农场必须审慎规划生产链的每一个环节,确保收益要素的多样化. 由NGO组织Brooklyn Mompost为BG提供的专业堆肥系统,生长季里周均出产约250 kg堆肥,部分节约了农场有机肥的支出成本(图 8). 而NYF作为纽约市内最大规模的自然式蜜蜂养殖基地,拥有超过30个蜂箱(图 9),年均蜂蜜产量约550 kg[14]. 引入蜂箱的初衷是解决高空农作物低效率的自然授粉问题,而随着蜂箱和鸡舍的陆续建成(图 10和图 11),农场开始尝试通过种植蜜源植物及混合种植的方式引入更多的害虫捕食者,由此实现利用生物多样性工具协调作物生产. 在增加传粉媒介、减少人工干预和化学制剂使用的同时,蜂产品和鸡蛋的销售及与此相关的自然教育课程也逐步有序化实现. 虽然目前对于城市农业提高生物多样性及其提升生态系统服务能力的能力缺乏量化模型的研究成果,但蜜蜂和瓢虫等生物的存在和丰和度的确在各国城市花园的实际应用中已被证实可以抑制部分城市害虫的活跃度和存活量[15]. BG的未来改进计划中还包含使用咖啡渣培育菌类,多角度寻求场地内的技术解决方案来应对作物在生产加工各环节中健康及可持续问题.

-

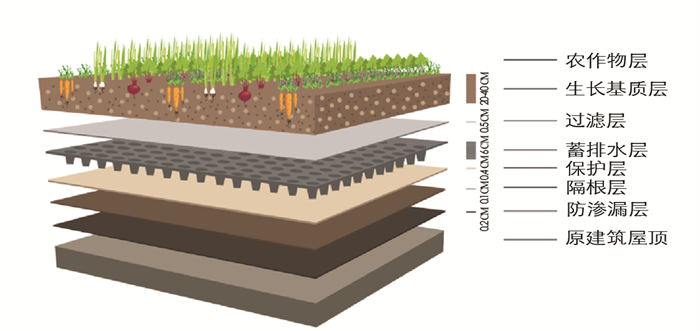

在对于全覆盖类型屋顶农场的各类分析研究中,城市雨洪管理的重要组成部分以及城市生态系统的优化参与都是值得推广的理论优势. 但2018年由美国康奈尔大学发布的研究报告显示:NYF对于降低纽约市地表径流负荷的贡献值趋近于零[16]. 在2016年的种植季期间,由于复合结构层的土壤的蓄水能力过低(图 12),导致灌溉排放相较于沉积高出了11%. 高达96%的区域降水量被直接排放,并未被作物有效利用. 而相同气候条件下无需人工灌溉的绿色屋顶的排水量不到NYF的50%. 此外,由于NYF用于灌溉的多是纽约市的饮用水,而超过50%的农场灌溉用水未能被作物有效利用而直接进入市政的排水系统,意味着BG的种植项目需要与城市居民竞争有限的饮用水资源[17].

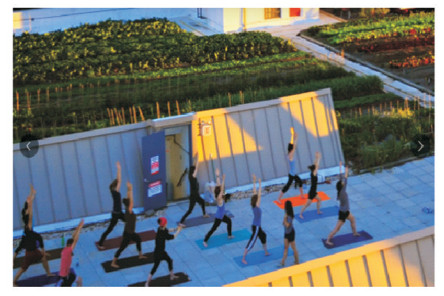

在空气质量评估领域,2016年由美国哈佛大学及康奈尔大学发布的共同研究报告显示,由于FSF屋顶高于街道26 m,所在高度拥有更为强烈的大气湍流,大气中PM2.5的随机峰值平均低于下方街道7%~33%[18]. 此外,基于空气中的污染沉淀物更少,城市屋顶种植蔬菜比地面种植蔬菜的污染物含量和重金属残留更低. 但是,由于建筑物屋顶的高程客观决定了区域空气污染已经比地面更低,所以,植被对于空气环境质量改善的作用有限,但是在屋顶农场开展城市户外活动显然具有比地面场所更好的环境空气质量.

-

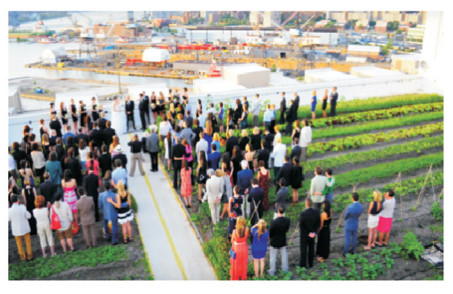

生产季,BG在白天根据订单合同进行采摘、配送,同时安排组织针对不同合作机构的参观讲解或开展培训. 傍晚,在农场开展各类户外工作集体活动,如瑜伽、堆肥、蜂类饲养等. 此外,BG还以工作坊形式为所在街区的居民提供了包括从织物印染到手作辣酱在内的各类课程,不定期地举办有机食物种植讲座,承办所在社区户外电影放映、婚宴庆典及“零废弃”晚宴等各类创意公共活动项目(图 13-图 18).

社区服务之外,BG与多个NGO组织保持着长期合作关系. 2011年成立的非营利教育组织City Grower在BG完成了超过1.7万人次的青少年自然教育培训. 在与政府互助的模式探索中,BG基于其农业属性为纽约的难民及移民基金组织提供了一类社会问题的解决方法,为城市里低收入的新移民以及暂居在城市避难所的人们开展基本的农业技能培训. 作为营收可持续的城市绿色项目,与BG达成固定合作关系的教育组织包括纽约大学在内共4个学校,BG与其进行食物种植领域的合作教学,并且提供实习岗位以及全年的志愿者服务机会. 所有的社会合作以及农场日常的管理目前由15名全职员工和40余名兼职员工以及不定期前来的社区志愿者共同完成(图 18).

3.1. 季节性动态化的主体运营模式

3.2. 生产链的功能要素重组

3.3. 差异化生态效益的成因解析

3.4. 农业“生产过程”的价值转换

-

与纽约类似,人口及经济的高聚集性同样造就了我国一、二线城市极高的土地价值. BG的项目基于存量城市空间,利用镶嵌式发展策略,最大限度减少了由于争夺稀缺资源而可能产生的恶意竞争. 当然,自然敏感意识的塑造及场所衰退的改善绝非单一策略的结果,社区需要明确自身亟待解决的困境与潜在价值需求间的关联度. 在后疫情时期的城市,此类绿色屋顶实验项目能够帮助城市在减缓自然基底衰退及区域发展公平领域的困境中探索出一类新的规划解决模式[19].

-

疫情中社交方式及社交距离的变化使得此类景观形态的社会价值影响力得以被重新评估. 相较于单纯的量化指标(如面积、生产效率等),屋顶生产性景观能够无障碍地面向社区所有年龄阶层,帮助城市居民在物理空间上更接近食物生产,并由此将粮食作物的四季生长重新与日常生活关联[20],对于培育一个健康安全的城市社区共同体更有裨益[21].

包括即兴的、非正式的甚至游离于建设法规以外的场地在内的“农业空间”,天然将城市的部分“社会责任”潜移默化塑造成了“公共环境”的一部分,由此改善了犯罪率、儿童健康等社会健康状况[22]和公共卫生指标. 但是,由于仍然存在如使用权纠纷及资源利用率低下等难以在短期内解决的困境,自发性的屋顶生产性景观往往在实质上扩大了社区间绿色空间的可达性和易达性的不均衡,加剧了城市阶层的分化而非弥合. 由此,新项目规划可以在政府公共事务管理部门的引导下,着重于对低收入社区或绿地率较低的城市区间倾斜配置.

-

如果仅从收益能力评估,屋顶生产性景观能够为城市带来诸如局地生物多样性增加、微气候调节等生态价值的短期经济贡献显著偏低. 由于生态条件的约束倾向于限制生产力规模,必然会导致盈利能力的降低,而单纯对经济上有利可图的偏好则更可能催生对于生态环境负面影响的举措. 但是,规划策略的调整可以帮助提升其城市区域综合效益的贡献,如降低城市健康食物的获取成本、地方经济多样化的增值、有机废弃物在地利用、垃圾清理费用的降低以及改善与社会公义有关的城市经济结构. 这些积极影响在后疫情经济复苏阶段面对社会综合就业率降低、收入下降的情形下,能够改善城市低收入人群的食物获得成本,直接或间接为因疫情失去工作的人群提供就业机会,尤其是受教育程度较低的社会群体.

生态价值和经济价值在不同时期可以表现为不同形式的动态平衡[23],两者的相关性可以藉由自我降低的生产成本、推广食物分类链、食物主权和附加价值、就业机遇和受益再分配模式共同形成. 但其中的不确定要素依然存在,包括就业偏见及物业价值损耗等. 客观上,由于屋顶生产性景观策略中包含城市稀缺的资源要素——土地和空间,所以在变革涉及现有分配政策下的相关利益群体时,仍然需要长期、多方的权衡协调.

-

在有限空间的使用竞争中,屋顶生产性景观的发展会受制于城市建设及环境评价领域法规及政策条款,包括对建筑物高度及屋顶使用面积的限制. 相关职能部门如果能够重新评估限定指标[24],精简审批流程,通过标准化的在线许可获取,降低小规模项目的申请“软成本”. 也可以在规划建设领域提供技术和财政的支持,推出包含绿色建筑指标、绿地率及环境教育等在内的试点奖励政策,自上而下地提升城市存量空间的再利用率.

屋顶生产性景观更趋向于一类可持续的中性社会要素,其长期稳定的发展需要一系列能够提供有效支持的法律框架(如有机食品认证、地方性税收补贴、绿色屋顶建设规划指标的设定等)[25]. 城市中,宏观举措侧重于土地使用政策而非个人意愿,自下而上参与的力量固然重要,实际却鲜有机会在这一核心问题上以社区和个人力量改变城市土地政策方向. 正向的经济可持续增长始终是政策变革的核心动力之一. 通过在有整体改造计划的市政建筑上首先部署实验项目以树立典型,切实展示政府对于可持续绿色空间发展的意愿,进而推动城市公共卫生、规划建设领域的专业人士和其他部门协同工作,实现被纳入后续城市政策规划的可行性框架.

4.1. 社会价值的综合提升和多元化衍生效应的产生

4.2. 生态价值和经济价值的平衡权宜

4.3. 城市存量空间规划治理的制度条件和发展策略

-

本文论述了在现有城市基础设施上,一类能够可持续发展的生产性景观系统的规划嵌入策略. 即以传统农业生产要素为载体的一种景观媒介,参与城市化中后期进程中的各类规划要素间的协作,在有限的城市空间中,实现生态、社会、经济价值多维度的融合. BG的规划类型和运营机制展示了此类策略在实践层面的实现路径——主动参与式的城市屋顶景观生产系统.

在疫情反复的背景下,该策略能够有效在社区尺度提供区域健康改善及居民焦虑缓解的帮助. 在符合公共健康保障的前提下的开展有限的社交活动,与其他城市公共绿地在社会服务功能上实现关联,为后疫情时期的城市全面复苏提供物理空间的小微价值,社会空间的无限价值支持.

受限于BG项目的个体属性、所在城市的政策倾斜及有限的发展周期,研究案例并不具有足够的概推性,尤其是在中美双方在城市公共政策及行政管理领域存在显著差异的大背景下. 但研究的核心结论依然能够指导生产性景观系统参与未来城市中废弃或未充分利用的存量空间的更新发展策略,探索小微公共空间和食物生产系统的最优整合方法,食物生产环境如何影响参与者的社会交往行为,为针对东方文化背景下的中国城市,实现兼有食物生产功能亦能促进社会交流的社区支持型公共空间的构想策略做出进一步的研讨.

下载:

下载: