-

特殊教育师资队伍建设是全面提升特殊教育质量的重要影响因素,是保障残疾儿童享有公平且有质量教育的关键,也是“办好特殊教育”最直接的保障[1]. 截至2020年,我国特殊教育学校共有专任教师6.62万人,招收各种形式的特殊学生14.9万人[2],师生比为1∶2.25,而与2012年教育部发布的《特殊教育学校建设标准》盲校、聋校师生比要达到1∶3.5、培智学校师生比应为1∶2相比,显然特殊教育师资数量与当下特殊教育发展的需求还有一定差距. 特殊教育师范生是特殊教育师资的后备力量,特殊教育对象的特殊性和就业环境的挑战性要求特殊教育师范生不仅要具备系统的专业知识和专业技能,还应有良好的职业道德和从业热情、更高的专业认同感,将来能够在工作岗位上担当起责任和使命,以健康、乐观、向上的情感温暖特殊儿童,使其能更好地融入社会这个大家庭. 如何将特殊教育师范生培养成具有专业素养、职业理想、爱岗敬业的特殊教育学校教师,在未来工作中践行职业精神,社区心理学的研究或许提供了一种新的视角. 社区心理学认为社区不仅指成员所处的共同地理位置,更重要的是社区成员基于相同或类似经历、身份等建立起的情感联系和价值认同,由此社区感这一社区心理学的核心概念便由此产生. 社区感被看作是由地域、情感联系、社会互动等成分交互形成的一种心理动力,可以激励社区成员参与到社区活动中并随着时间的推移得以保持[3],即社区感具有成员“身份维系”的作用,一旦个体形成某种较强的社区感,即便是外在环境改变了,依然可以通过该社区的成员身份,主动参与社区活动,获得积极体验和成就感.

随着社区心理学研究的不断发展,学校作为社区的观点也被更多人接受,学校社区感被认为是青少年社区感的重要组成部分[4]. 有研究表明,良好的学校社区感可以提高学习兴趣和学业成绩[5],增强幸福感[6],成员之间能相互尊重、彼此关怀,拥有共同的价值观,在学校中体验到更多的归属感[7],因此培养特殊教育师范生的学校社区感对提高积极心理品质、强化价值认同、促进专业发展、延续专业身份具有深远意义. 对于如何提升特殊教育师范生的学校社区感,孔翔等[8]通过对文献的梳理,认为个体属性(比如自我认同)和社区成员间互动的关系是社区感建构机理研究的主要视角. 社会认同理论认为群体是自我身份信息的来源,群体内个人与群体的关系构成群己关系,并以“集体我”和“关系化我”两种表征形式呈现,而社区感研究的魅力就在于群己关系的建构[9]. 对特殊教育师范生而言,以专业为纽带将学生以“类别化”的方式归为一个集体,赋予他们同样的身份,而学生们在后续学习生活中,在互动交流基础上产生的情感共鸣、价值体验则以“关系化”的方式强化该群体认同,凸显出内群体偏好,“自己人”“我们”是群己关系的外在表现,而认同感、归属感和价值感才是群己关系的本质. 基于此,认同与社区感之间的联系或许成为可能,本研究尝试以专业认同为出发点考察特殊教育师范生学校社区感的作用路径.

专业认同是学生对自我身份与所学专业关系的认知和接纳过程,是学生对所学专业是否适合自身发展的一种认知和接纳[10],也是个体自我认同和自我发展的重要内容[11]. 当下社会对特殊教育存在一定的“刻板印象”,而专业认同可以消除特殊教育师范生的认知误区,加速专业化发展,同时专业认同还可以增强群体归属感. 当学生对所学专业有了一定的认识,专业与个人产生情感联结以后,就会表现出针对专业学习的积极行为,进而实现自我与专业的融合,更加认可自己在学校中的角色与地位,产生强烈的安全感与责任感,以归属于学校为荣[12],因此特殊教育师范生的专业认同应当涵盖对自己专业身份的认同、对学校专业培养模式和体系的认同以及对未来专业和职业发展取向的认同,激发“特殊教育人”的荣誉感与责任感. 而根据社区感理论的需要模型和责任模型,归属与情感需要的满足和对社区高度的责任心能够驱使社区成员主动参与社区行为,体现较强的社区感. 因此本研究提出假设1:专业认同对学校社区感有正向预测作用.

生活满意度是个体基于自己设定的标准对其生活质量所做的总体评价,有研究显示[13],幼师、护士、特殊教育教师等群体的职业认同与生活满意度显著相关. 事实上,专业认同不仅包含与专业相一致的职业身份认同,还包含对专业工作社会价值的认同[14],有研究发现[15],专业的认同在很大程度上会延续至对所从事职业的认同,也就是专业认同可以显著预测职业同一性,因而专业认同的内涵更广,其承载者不仅包括就业前的专业学习者,也包括就业后的从业者;单菁菁[16]认为社区归属感直接来自于居民的满意度,如果个体对社区感到满意,就会对社区产生更强的依恋和归属感[17]. 同样的结论在学校环境里也得到印证,田丽丽[18]的研究表明学校满意度对学校归属感具有显著正向预测作用,还有研究[19]表明对学校关系和学校环境的满意度是学校社区感的重要预测因子,因此生活满意度对学校社区感也可能具有积极作用. 基于以上分析,本研究提出假设2:生活满意度在专业认同与学校社区感的关系中起到中介作用.

如前所述,满意度虽然可以显著预测学校归属感,甚至学校社区感,但并非所有的学生都能产生相同的体验,一个值得关注的因素就是个体与环境的互动程度,心理适应恰恰强调个体与环境的交互作用. 人与情境整体交互理论指出个体往往经过两种途径达到积极心理适应,一是内部交互,是个体内部的双向交互;二是外部交互,是个体与其所处环境之间频繁的互动[20]. 所以心理适应不仅与个体内部因素有关,还与个体跟环境的积极互动紧密相连. 肖琼等[21]在验证大学生心理适应过程中发现个体的行动对心理适应水平高低起决定作用,即心理适应反映了个体的积极性与主动性;Deneui[22]和Ludden[23]的研究结果均发现积极参与学校活动的学生其学校社区感水平更高;另一项研究[24]则显示,心理适应较好的人具有较高的生活满意度. 基于以上实证研究结果可以推测,能够积极主动参与学校活动、心理适应水平较高的学生,在面临满意度较低的处境时,可以通过其行为的改变重新对所处的客观环境产生新的认知与评价,进而提高满意度、增强归属感;相反,那些缺乏目标、被动等待的学生即便在相对较好的环境中,由于缺乏主动性和参与性,也容易产生疏离感和排斥感. 因此,心理适应可能在生活满意度与学校社区感之间起到调节作用,本研究提出假设3:生活满意度对学校社区感的影响受到心理适应的调节.

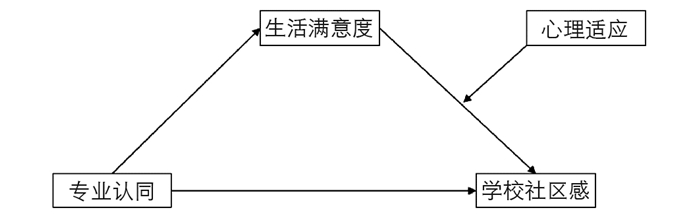

综合上述分析,本研究将考察专业认同对学校社区感的影响,并探索生活满意度的中介作用和心理适应的调节作用. 探讨专业认同与学校社区感之间的中介变量和调节变量,有助于丰富两者关系的研究,厘清生活满意度怎样发挥作用、何时发挥作用. 研究假设模型如图 1所示.

全文HTML

-

采用目的抽样的方法,在四川省3所大学抽取433名特殊教育专业师范生进行问卷调查,收回有效问卷417份,有效回收率为96.3%. 其中男生135名(32.4%),女生282名(67.6%);大一学生61名(14.6%),大二学生136名(32.6%),大三学生164名(39.3%),大四学生56名(13.4%).

-

“大学生专业认同问卷”由秦攀博[25]编制,该问卷包括适切性、认知性、行为性、情感性4个维度,共有23道项目,问卷采用1-5分5点计分,1表示完全不符合,5表示完全符合,问卷分数越高表示专业认同程度越高;通过验证性因子分析得到的各拟合指数分别为χ2/df=2.51,GFI=0.90,CFI=0.93,RMSEA=0.06,表明问卷结构效度良好;总问卷内部一致性系数为0.92,分半信度为0.94,本次调查的Cronbach’s α系数为0.93.

-

“中国大学生适应量表”由方晓义等[26]编制,用于评价中国大学生的适应状况,该量表由学习适应、人际关系适应、择业适应、校园适应、情绪适应、满意度、自我适应等7个维度组成,共有60个项目. 采用5点计分(1=不同意,2=不太同意,3=不确定,4=比较同意,5=同意),分数越高,适应状况越好,量表具有良好的结构效度;7个维度的拟合指数GFI在0.9~0.97之间,CFI在0.88~0.99之间,RMSEA在0.05~0.08之间;总量表内部一致性系数为0.93,重测信度为0.99,本次调查的Cronbach’s α系数为0.90.

-

“中国青少年生活满意度量表”由张兴贵等[27]编制,由36道题目构成友谊、家庭、学业、自由、学校、环境等6个维度,从1(完全不符合)到7(完全符合)7点计分,量表分数越高,个体的生活满意度越高,验证性因子结果表明量表具有良好的结构效度,χ2/df=3.64,GFI=0.98,CFI=0.96,RMR=0.04;总量表内部一致性系数为0.91,本次调查的Cronbach’s α系数为0.91.

-

采用张灏[28]修订的第二版“社区感指数(SCI-2)量表”进行测试,该量表共24个项目,包括需要满足、归属感、影响力、情感联系4个维度,每个维度6个项目,采用4点记分,1-4分别代表“非常不同意”“比较不同意”“比较同意”和“非常同意”,得分越高表明大学生的社区感水平越高;总问卷内部一致性系数为0.86,分半信度为0.83,本次调查的Cronbach’s α系数为0.90.

-

所有问卷在发放前统一编号,问卷完成后当场回收;所获数据资料采用SPSS 25.0进行录入以及描述性统计分析;采用Process 3.4插件进行有调节的中介效应分析.

1.1. 研究对象

1.2. 研究工具

1.2.1. 大学生专业认同问卷

1.2.2. 中国大学生适应量表(CCSAS)

1.2.3. 中国青少年生活满意度量表

1.2.4. 大学生社区感指数量表

1.3. 施测程序及数据处理

-

利用容忍度和方差膨胀因子2个指标考察专业认同、生活满意度和心理适应3个变量的多重共线性情况,结果发现,容忍度范围在0.68~0.90之间,方差膨胀因子VIF在1.11~1.46之间,说明预测变量没有明显的多重共线性问题.

本研究采用4个自陈式量表作为研究工具,有可能存在共同方法偏差,为了减少共同方法带来的误差,在施测过程中做了一些控制. 首先,调查前对问卷题目进行一定的编排处理;其次,选择4点、5点和7点3种形式的问卷作为调查工具;再次,调查以匿名的方式进行. 采用Harman的单因素分析法来检验共同方法偏差,经过未旋转的主成分因子分析发现第一个因子的方差解释率为15.73%,低于40%的临界标准.

-

由表 1可知,专业认同、心理适应、生活满意度和学校社区感4个变量显著正相关,并且心理适应与专业认同、生活满意度的相关系数均小于学校社区感与专业认同、生活满意度的相关系数;另外,年级与专业认同、生活满意度和学校社区感的相关也达到了显著性水平.

-

分析之前,除了性别和年级2个变量外,对其他变量进行标准化处理,采用Process 3.4插件中的Model 14进行分析,在控制年级变量的情况下,考察生活满意度在专业认同与学校社区关系中的中介作用,结果表明(表 2),专业认同对学校社区感的直接预测作用显著(β=0.46,p < 0.001),假设1被验证. 当加入中介变量生活满意度后,专业认同仍然能显著预测学校社区感(β=0.23,p < 0.001),并且专业认同对生活满意度的正向预测达到了显著性水平(β=0.53,p < 0.001),生活满意度对学校社区感也有显著的正向预测(β=0.43,p < 0.001).

非参数百分位Bootstrap法检验(对原样本构造5 000个有放回的随机抽样样本)结果表明,Bootstrap 95%的置信区间不包括0,中介效应显著(表 3),说明生活满意度在专业认同与学校社区感的关系中起到了部分中介作用,中介效应占总效应的51.11%,假设2得以验证.

-

采用Process 3.4插件的Model 14分析生活满意度在专业认同与学校社区感之间的中介作用是否受到心理适应的调节,结果显示(表 4),加入心理适应这一变量后,生活满意度在专业认同与学校社区感关系中的中介作用仍然存在,并且生活满意度与心理适应的交互项对学校社区感的预测作用也达到了显著性水平(β=0.10,p < 0.01),表明生活满意度对学校社区感的作用受到心理适应的调节.

虽然依次检验结果在一定程度上可以认为有调节的中介效应存在,但由于依次检验的统计效力较低[29],需要对心理适应不同取值情况下中介效应是否有显著性差异进行探讨,结果显示(表 5),当教殊教育师范生的心理适应水平较低时(M-SD),生活满意度对学校社区感具有正向预测作用(β=0.23,t=4.26,p < 0.001),专业认同通过生活满意度对学校社区感的中介效应值为0.13,而对心理适应水平较高(M+SD)的教殊教育师范生来说,随着生活满意度的提高,学校社区感仍然表现出显著的提升趋势(β=0.42,t=8.59,p < 0.001),此时专业认同通过生活满意度对学校社区感的中介效应值为0.23,Bootstrap法检验结果表明,调节中介差异性Bootstrap检验的95%置信区间[0.03,0.19]不包含0;Hayes[30]主张当调节变量调节中介过程某一段的时候,还需要判定Index指标,本研究中,Index值为0.05,其Bootstrap 95%置信区间[0.01,0.10]也不包括0,进一步验证了有调节的中介模型成立,心理适应调节了专业认同经过生活满意度对学校社区感作用的后半段路径,也就是专业认同对学校社区感的影响随心理适应水平不同而发生变化,心理适应水平越高,专业认同越能通过生活满意度对学校社区感的提升产生促进作用,假设3被验证.

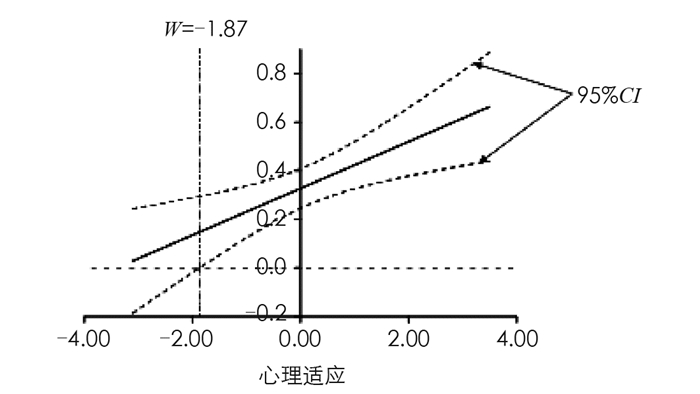

鉴于选点法提供的检验信息有限,只能显示调节变量在取不同水平值时考察中介效应,且仅仅体现了两点间的调节效果,Hayes等[31]、Bolin等[32]认为采用简单斜率检验用Johnson-Neyman法(J-N法)代替选点法更好. J-N法是通过调节变量的整个取值范围来探寻简单斜率显著不为0时调节变量的取值区间,因此可以获得更多的信息[33]. 利用Process插件计算得到的数据画出带有95%置信区间的简单斜率图见图 2,图中的直线代表有调节的中介效应,虚线代表 95%置信区间的上下限. 由图 2可知,当心理适应的取值大于-1.87(标准化后)时,专业认同通过生活满意度对学校社区感的中介效应都是显著的,心理适应水平越高,生活满意度与学校社区感之间的关系就越强.

2.1. 多重共线性和共同方法偏差控制与检验

2.2. 各主要变量描述性统计及相关分析

2.3. 专业认同与学校社区感的关系:有调节的中介效应检验

2.3.1. 生活满意度在专业认同和学校社区感关系中的中介作用

2.3.2. 心理适应对专业认同和学校社区感关系的作用:有调节的中介效应

-

学校社区感是学生基于对校园环境、校园文化、教学条件、教学资源等方面的感知而产生的情感体验,表现为学生在校期间能体验到自己的需求得到满足,产生“归属”和“认同”的体验,当学生感受到这种情感体验,其主体意识就会被激活,并建构出“学校共同体”,学校社区才能真正对学生产生积极的影响. 有研究[34]表明,学校社区感对学生课堂参与、学术表现、社会交往、情感调整等有重要作用. 因此促使教殊教育师范生获得学校社区感,对他们的学业甚至职业发展将产生深远影响.

本次调查结果表明,专业认同与学校社区感呈显著正相关,并且有明显的直接预测作用,所以提高学生专业认同将有利于提升其学校社区感. 为了提高教殊教育师范生专业认同,学校首先应当帮助教殊教育师范生重新认识特殊教育专业的内涵、教育对象,构建正确的特殊教育观,鼓励学生积极参加各种专业教学和实践活动. 孙玉梅等[35]认为特殊教育专业认同形成的最大阻力来源于自己和重要他人对特殊教育专业形成的刻板印象. 因此学校可以通过专业教师的引导和特殊教育师范生自己的亲身实践等多种渠道来纠正和说服自己或他人消除对特殊教育专业的认知偏见,消除专业刻板印象,提高专业认同;同时,由于特殊教育对象的特殊性,特别强调教育的专业性和实践性,因此除了理论学习,还要注重实训与理论的结合,增加见习、实习的时间和机会,突出特殊教育实践能力,提升专业化水平. 教育实践可以增加与特殊教育学校教师、特殊儿童、特殊家庭直接对话的机会,进一步了解特殊儿童这一群体,转变认知,强化专业情感,进而提升专业认同水平. 其次,强化教殊教育师范生的专业承诺. 《特殊教育教师专业标准(试行)》指出,特殊教育教师首要理念就是师德为先,热爱特殊教育事业,具有职业理想. 王雁等[36]对北京师范大学等12所不同层次高校的特殊教育人才培养方案进行分析后认为,缺乏专业道德、理想、认同类课程是目前高校特殊教育专业课程内容不够完善的共性之一. 职业指导类课程可以让学生对特殊教育专业有正确的认知,树立教殊教育师范生的职业信念、责任感和使命感. 教殊教育师范生在校期间如果能够进行深入的专业探索并达到高专业承诺状态,相信他们可以尽快成为“专业认同获得者”,并以此为基础产生更强的学校社区感. 另外,教殊教育师范生学校社区感还可以通过其他途径获得,比如营造浓厚的学校社区文化氛围、建立良好的学校社区成员关系等,但从教殊教育师范生专业化发展的角度来说,专业认同在强化学校社区感的情感体验方面无疑具有重要的作用.

-

本研究中,专业认同、生活满意度与学校社区感均呈显著正相关,表明专业认同与生活满意度越高,其学校社区感就越强. 专业认同不仅对学校社区感有直接预测作用,还会通过生活满意度产生影响,间接效应占总效应的53.83%. 因此,专业认同可以有效提升其生活满意度,进而提高学校社区感.

认同是个体的基本需要之一,当个体的需要得到满足时,就会提高其满意度. 改善教殊教育专业的实验实训条件,提高教殊教育师范生专业知识技能培训水平,增加其见习、实习机会,这些都有利于提高特殊教育师范生的专业认同. 特殊教育师范生只有从内心深处真正认同自己的专业,才会对专业学习展现出极大的兴趣和热情,才会由内而外呈现满意状态,换言之,对专业越认同其生活满意度就越高. 同样的结论在其他一些研究中也得到了验证,张志乔[37]以高职生为研究对象探讨了专业认同度与就业满意度的关系,结果发现二者呈正相关;程化琴等[38]对大学新生专业认同、职业决策困难和生活满意度的调查表明,新生对自己的专业越认同,生活满意度就越高. 满意度是检验承诺是否兑现、目标是否达到的重要指标[39],它可以增强成员的情感共鸣,加大情感联系. 而社区感实现的是社区成员对群体的归属感以及由认同产生的情感安全感,强调情感联系在社区中的作用. 满意度能够正向预测归属感已经被研究者证明,Mannarini等[40]的研究结果表明生活满意度与社区感呈显著正相关. 由此可见,专业认同通过生活满意度对学校社区感产生影响主要是通过学生的认同感、安全感、支持感和归属感等情感需要的满足而实现的,如同Lardier等[41]建议的那样,将学校视为具有支持感和归属感的社区空间是未来学校社区研究的重要内容. 良好的学校社区关系将有助于个体更好地成长与发展,同时强有力的、亲密的情感联系有助于加强师生之间、同伴之间的信任、尊重与支持,使学生产生更强的认同感和归属感,产生“家”的感觉.

-

本研究发现,心理适应对专业认同与学校社区感之间的间接效应存在调节作用,具体来说是调节了间接路径的后半段,即生活满意度与学校社区感之间的关系受到心理适应的调节,表现为心理适应水平高的学生,其生活满意度对学校社区感的作用更明显.

心理适应是个体对其所处物质与精神环境变化的动态调整的反应过程,心理适应越强的个体,越善于发现和利用已有资源积极做出调整和改变,越能主动参与活动,获得他人支持,进而提升自己的心理能量,其生活满意度也会得到进一步提升[42];同时心理适应强的个体能借助活动与他人构建起良好的人际关系,在人际互动过程中巩固并加强情感联系. 情感互动理论认为个体之间互动越多,他们共享情感、参加集体活动就越成为可能,基于此,周佳娴[43]认为社区感与社区互动可能存在双向作用. 对特殊教育师范生而言,主动参加学校活动,能够增强人际互动,提高其学校社区感,而学校社区感的提升又会促进其更好地参与活动,因而心理适应在生活满意度与学校社区感之间扮演了重要的角色. 学校管理者要引导特殊教育师范生发挥带头示范作用,建立合作互助小组,在专业学习和生活中对心理适应能力较弱的特殊教育师范生予以帮扶和正向引导;利用特殊教育资源中心和特殊需要儿童教育康复中心、残疾人教育与服务协同创新中心等实践教育基地组织多样化教育实践活动,在教育活动中提升特殊教育范生适应能动性,使其主动融入学校这个大家庭,从“要我做”变成“我要做”,展现出强大的“主人翁”姿态,学校社区感的建立与提升才能得到保证.

本研究提出的有调节的中介模型,分析了专业认同与学校社区感之间的作用机制,并且阐述了何种条件下影响作用最大. 校园是大学生行为发生的主要场所,是他们参与活动的主要社区环境,生态系统理论认为个人与环境之间的关系是相互依赖、相互作用的,学校社区感注重个体对环境的依赖和建构,也强调环境对个体的影响以及成员间的情感联系. 学校是学生最直接接触的微系统,学校社区感是微系统的一部分,它能够在更大的社会系统中培养类似的经验[44]. 特殊教育专业师范生在学校体验并建立起的社区感可能会迁移到他们未来的工作环境中,在各级各类特殊学校、特殊教育机构、康复机构以及普通学校的工作岗位上培养受教育者的社区意识,对于这些特殊人群来说,或许更为重要. 正如Jason等[45]指出那样,社区感不仅意味着将个体的经验封装在一个群体中,更是一个在各种生态层面(如社区、学校、群体互动等)迭代的过程.

3.1. 专业认同与学校社区感的关系

3.2. 生活满意度在专业认同与学校社区感中的中介作用

3.3. 心理适应的调节效应

-

1) 没有在不同学校层面对学校社区感进行探讨. 学校的客观条件可能是造成学校社区感有区别的另一个重要原因,因此对于学校社区感的后续研究有必要应用多层次分析法来考察个体与学校因素对学校社区感的不同影响.

2) 虽然横断面研究有助于概念化和测试模型,但自我报告的横断数据本身具有一定的局限性,在条件允许的情况下,用纵向数据进行进一步分析或许更能揭示变量之间的关系.

3) 尽管本研究从理论上对假设路径进行了验证,但专业认同和学校社区感的关系可能是一个双向关系,未来的研究可以从多角度进行研究设计.

下载:

下载: