-

代际关系是家庭内部两代人或隔代人相互依存、相互作用形成的某种关系,是最重要的家庭关系之一[1]. 老年期由于社交水平下降,家庭关系就成为最重要的社交变量,会对老年人晚年身心产生重要影响. 代际关系的弱化加剧了老人的孤独感和无用感,进而增加了他们的自杀率[2];相反,良好的代际关系不仅能显著改善老年人的身体健康水平,提升主观幸福感和生活满意度,还能使他们得到更多的代际支持,提高生活质量[3-5]. 从家庭的角度出发,代际关系包括经济支持、生活照料和情感沟通,是目前代际关系被研究最多的3个维度[1, 6]. 有研究发现[7-8],照料关系和情感支持都能显著正向预测老年人的自评健康;经济支持不仅能改善老年人的生活状况,传递子女的孝心和关爱,还能提高他们的生活满意度[9].

在以往关于代际关系影响因素的研究中,距离被认为是影响代际间联系频率最显著的因素,距离越近,联系频率越高,代际关系的质量也越高[10]. 当前中国社会以居家养老为主要养老模式,这种模式有助于促进家庭成员间的交流和代际关系的良性发展[11-13]. 但随着我国老龄化进程的加快和公共服务的社会化,社会机构养老成为养老模式的重要组成部分,从居家养老到机构养老的转变也成为老年期的重大生活事件[14]. 居家养老和机构养老的最大区别在于:距离的增加减弱了代际亲情纽带,使老年人更易产生负性情绪,从而降低心理健康水平[15-16]. 目前对老年期代际关系发展轨迹的研究相对缺乏,有研究[17]发现随着年龄的增大,子女会增加经济和情感上的支持. 不过当前研究较一致的看法是,采取机构养老的老人心理健康状况明显低于居家养老的老人,他们与家人互动时间短、难以及时进行情感交流,易产生孤独、焦虑、抑郁等负性情绪[15],不利于甚至阻碍代际关系的发展;而家庭养老更容易发挥家庭亲情和子女关爱的优势,具有和谐孝道的机遇[18],有利于代际关系的维护. 据此,本研究提出假设1:从居家转到机构养老的老人其代际关系低于一直居家养老的老人,且随着时间增长差距增大.

此外,老年人代际关系还受其他因素的影响. 老年女性代际关系的积极效应高于男性[8];经济状况较好的老人会给子女提供更多的向下支持[19],从而增加代际关系;农村老人可从子女中获得更多代际经济支持[20];配偶作为影响家庭关系的重要主体会正向影响代际关系[21-22];无子女化与老年人较低的生活满意度、较高的焦虑水平及孤独感有关[23-24];此外,随着年龄增长,老年人身体机能衰退,子女的供给会相应增加[25].

当前有关养老模式与老年人代际关系的研究多采用横断研究方法,有研究发现[10, 16, 18],机构养老的老人的代际关系弱于家庭养老的老人,特别是情感维度. 这对我们了解养老模式变化对老年人代际关系的影响有重要的启示. 但横断研究也有不足:首先,对代际关系随时间变化的纵向研究的缺乏,使得代际关系随养老模式变化的动态发展难以被清晰阐释;其次,横断研究不清楚机构养老老年人的初始代际关系,难以将其与距离对代际关系的影响区分开;第三,伴随养老模式变化,老年人代际关系除了受到距离的影响,是否还受其他因素的影响尚不明确. 为此,本研究采用横断和纵向比较的范式探讨随着养老模式改变,老年人代际关系的变化轨迹及其影响因素,并提出假设2:老年人代际关系受年龄、性别、配偶状况、子女数量、居住地、生活质量和健康状况的影响,且这些变量可以调节代际关系随时间的变化趋势.

全文HTML

-

数据来源于中国老年健康影响因素跟踪调查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,CLHLS)数据库,数据质量得到国内外学者普遍认可.

-

在几次连续测量中均为居家养老,即不变,编码为0;从居家养老转变为机构养老,即有变化,编码为1.

-

根据2019年联合国对各阶段年龄划分标准,将老年人分为:65~79岁的年轻老人,编码为0;80岁及以上的高龄老人,编码为1;女性编码为0,男性为1;无配偶编码为0,有配偶为1. 根据测量内容,子女数量为连续变量. 非农村编码为0,农村为1. 自评生活质量和自评健康状况“非常好”“好”“一般”“糟糕”和“非常糟糕”分别编码为1,2,3,4,5.

-

本研究共纳入47 803个被试,剔除65岁以下的被试、缺失值、只参加过一次调查的被试、中途复回居家的被试、一直机构养老的被试及无子女的被试,剩余能构成追踪的被试13 091个,包括12 926个养老模式无变化和165个养老模式有变化的被试.

-

本研究中代际关系主要包括“接受子女照料”“与子女交谈”“与子女分享想法”“接受来自子女的帮助”“子女是否频繁拜访”5个方面[5, 26]. 分别对应CLHLS中的“您生病时谁来照料您”“日常生活中最常与谁说话”“内心有想法时一般告诉谁”“遇到问题和困难最先找谁来帮忙解决”“您的子女经常拜访您吗”5道题目. 若答案中包含老人的子代及其配偶或孙辈及其配偶则视为代际关系互动. 代际关系得分由5道题目相加而来,总分为5分(表 1).

1.1. 被试

1.2. 养老模式变化

1.3. 人口学变量

1.4. 数据筛选

1.5. 代际关系

-

采用线性回归分析养老模式变化、年龄、性别、配偶状况、子女数量、居住地、自评生活质量、自评健康状况等与老年人代际关系之间的关系;采用多层线性模型(Hierarchical Linear Modeling,HLM)追踪分析老年人代际关系的变化轨迹及其影响因素.

-

CLHLS从2002年起共进行了6次调查,将测量序次编码分别设为0,1,2,3,4,5. 其中0代表养老模式不变组第一次居家的测量或养老模式变化组最后一次居家的测量,即初始状态;1-5代表初始状态后测量的序次. 对2组代际关系随测量序次(时间)的变化进行趋势检验,发现代际关系的纵向发展呈现出显著的线性趋势(F=54.22,p < 0.001).

-

传统横断研究往往采用某次调查数据进行分析,为了更准确反映结果,本研究采用2种数据处理方法进行比较:①以同一被试6次数据中重复测量的代际关系得分的平均值为因变量进行总体的线性回归分析;②6次数据中代际关系的每次得分作为因变量分别进行线性回归,随后比较回归结果.

均值线性回归结果显示,年龄、性别、配偶状况、子女数量、居住地、自评生活质量均能显著预测代际关系. 控制上述变量后发现,养老模式变化对代际关系的影响依然显著,有变化的老人比不变的老人代际关系低;高龄老人比年轻老人代际关系高;老年男性比女性代际关系低;有配偶的老人比无配偶的老人代际关系低;子女数量越多,代际关系越高;农村老人比非农村老人代际关系高;自评生活质量越差的老人代际关系显著更低;自评健康状况对老年人代际关系的影响不显著. 校正后的测定系数R(adj)2表明约有56%的代际关系变化可用该模型解释,数据拟合程度较好(表 2).

对6次代际关系得分进行分析发现,除2002年自评健康状况越差的老年人代际关系显著更低,其余5次的回归分析结果与之前的结果基本一致(表 3).

-

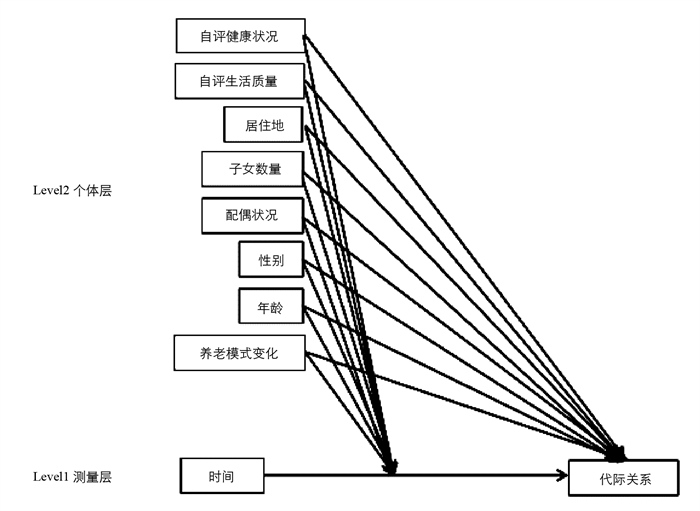

为了进一步探索不同养老模式变化的老年人代际关系的变化趋势,本研究从2个层级进行多层线性模型分析(图 1):Level1测量层,描述代际关系随时间的变化;Level2个体层,描述个体代际关系发展的差异. 由于CLHLS从2002年起每3年进行1次,其截距有明确的含义(即初始状态代际关系得分),本研究以代际关系为因变量,时间、养老模式变化、年龄、性别、配偶状况、子女数量、居住地、自评生活质量、自评健康状况为自变量进行跨层次的多层线性模型分析,描述统计结果见表 4.

-

零模型研究可以使其研究对象数据具有跨层次分析的统计合理性[27],在零模型的基础上采用随机系数回归模型(random-coefficients-regression model)进行分析发现,本研究中初始状态代际关系平均值γ00=3.13,追踪期间代际关系呈显著上升趋势(γ10=0.16,p < 0.001),平均上升速度为0.16. 第一水平的截距τ00和斜率τ11表明初始状态老年人的代际关系存在显著的个体差异,并且在追踪期间,代际关系的变化速度存在显著的个体差异. 模型拟合度得到改善(表 5).

-

将所有变量纳入全模型(The Full Model)检验2个层级的自变量对代际关系的影响.

本研究结果发现,随着时间的推移,老年人的代际关系总体呈上升趋势(γ10= 0.19,p < 0.001),并受到其他因素的影响,同时这些因素还会调节代际关系随时间的变化速度. 在控制其他变量后,养老模式有变化的老人初始代际关系显著低于不变的老人(γ01=-1.52,p < 0.001),养老模式变化负向调节老年人代际关系的变化速度(γ11=-0.16,p=0.059);年轻老人的初始代际关系显著低于高龄老人(γ02=0.23,p < 0.001),年龄正向调节老年人代际关系的变化速度(γ12=0.05,p=0.004);老年男性初始代际关系显著低于女性(γ03=-0.14,p < 0.001),性别对老年人代际关系变化速度的调节作用不显著(γ13=-0.02,p=0.296);有配偶的老人的代际关系显著低于无配偶的老人(γ04=-2.29,p < 0.001),配偶状况正向调节老年人代际关系的变化速度(γ14=0.06,p < 0.001);子女数量越多,老人的初始代际关系越好(γ05=0.08,p < 0.001),子女数量对老年人代际关系变化速度的调节作用不显著(γ15=0.01,p=0.595);农村老年人的代际关系高于非农村的老年人(γ06=0.12,p < 0.001),居住地对老年人的代际关系变化速度的调节作用不显著(γ16=0.01,p=0.728);自评生活质量越高的老人代际关系越高(γ07=-0.20,p < 0.001),且其正向调节老年人代际关系的变化速度(γ17=0.03,p=0.038);自评健康状况对老年人代际关系的影响不显著(γ08=-0.01,p=0.483),调节作用也不显著(γ18=0.02,p=0.218).

3.1. 样本数据说明

3.2. 代际关系的横断分析

3.3. 代际关系的纵向变化

3.3.1. 随机系数回归模型

3.3.2. 全模型

-

本研究横断研究结果与以往研究一致[15, 18],即养老模式变化的老人比不变老人的代际关系显著偏低;纵向研究结果显示,养老模式变化老人的初始代际关系显著低于不变的老人,同时养老模式有变化会抑制代际关系的上升速度,验证了假设1.

通常,居家养老的老人代际关系更高[11, 13, 28]. 居家养老的老人一般尚可自食其力,为家庭贡献力量,如照顾儿孙等. 基于代际互换理论,子女也更容易做出孝顺父母的行为,代际双方形成紧密联系,从而促进代际关系的发展[29]. 养老模式变化后,老人在养老机构中互动的主要人选从子女逐渐过渡到机构的工作人员、朋友等[30],更多依赖社会网络的“弱联结”[31],导致代际关系下降. 但本研究发现养老模式变化的老人的初始代际关系低于不变的老人,所以已有研究发现的机构养老的老年人代际关系显著降低,可能与他们本身的代际关系较差有关. 现有研究也发现,代际关系越融洽的老人,其机构养老意愿越低[28],说明机构养老的老人代际关系本来就偏低[32].

那么养老模式变化是否会对代际关系产生负面影响呢?本研究发现,老年人的代际关系随着时间增长呈显著的上升趋势. 原因可能在于年轻老人自身行为能力较强、与配偶及社会互动较多,对代际互动的需求相对较低,表现出较差的代际关系;随着年龄的增加,老人体质日趋下降,健康问题越发突出,对子女的依赖程度加深[33],从而增加了代际互动. 虽然老年期代际关系总体呈增长趋势,但不同养老模式下的变化趋势是不同的,从居家到机构的养老环境转变对老人代际关系的上升有抑制作用,这意味着机构养老可能不利于代际关系的发展,对其有负面影响. 伴随着养老模式转变,亲代与子代的距离增加,联系频率减少,养老机构的老人与子女的亲情纽带减少[34],给代际关系特别是代际情感沟通带来冲击[10].

-

本研究均发现年龄、性别、配偶状况、子女数量、居住地、自评生活质量等对代际关系的影响差异显著,仅有年龄、配偶状况、自评生活质量可调节代际关系的变化速度,部分验证了假设2.

与以往研究结果一致,本研究发现老年女性的代际关系高于男性. 母亲与子女的关系更亲近,也可能拥有更多社会支持和替代情感支持来源[35-36]. 有研究发现[37],男性倾向于将上行式代际关系作为家庭关系的主轴,女性则更看重下行式代际关系,随着年龄增长,上行式代际关系式微,女性则从社会活动中获得更多的支持[35]. 纵向结果发现,性别对代际关系变化速度的调节作用不显著,这说明男性随着年龄的增长,也越来越重视下行式代际关系.

虽然配偶可能是代际关系的负向影响因素,但随着时间增长,它又是代际关系上升的催化剂. 中国家庭关系呈现夫妻关系与代际关系双轴并重的格局,二者均为家庭关系的主轴[37]. 配偶健在的老人以夫妻关系为主,辅之以代际关系;而无配偶的老人只能以单一的代际关系为主,导致有配偶老人的代际关系反而比无配偶老人更低. 但在纵向研究中,配偶健在的老人与配偶的互动部分弥补了与子女互动的欠缺,使配偶状况正向调节老年人的代际关系变化速度.

本研究发现子女数量越多的老人代际关系越高. 老年人与其子女之间关系的质量能够影响其对家庭功能和结构的感知[38-40]. 子女越多,代际互动的可能性也越大,越能提供更加细致全面的支持和帮助[41],进而有更高的生活满意度[29]. 但纵向研究发现子女数量对老年人代际关系的调节作用不显著,其原因可能在于高龄老人所需要的情感、经济乃至身体照料因各种现实原因,比如不患寡而患不均等思想的影响,可能出现子女间的相互推诿,导致多子女的优势无法体现.

本研究发现自评生活质量能够正向调节老年人的代际关系变化速度,但是自评健康调节作用不显著. 通常自评生活质量较高的老人拥有更多资源(如收入更高),可以为子女提供更多的代际支持,增加代际互动并调节代际关系[19, 42-43]. 身体健康状况较差的老人需要的生活照料较多,但长期的生活照料可能出现久病、重病无孝子等现象[44],从而影响代际关系;身体健康状况较好的老人,虽然独立性较强,不利于代际关系,但他们与子女代际有正常的双向联系,甚至更多的向下支持,又能提高代际关系[42],导致自评健康状况的调节作用不显著.

4.1. 老年人养老模式变化、时间对代际关系的影响

4.2. 老年人其他个体变量对代际关系的影响

-

1) 采用纵向分析工具HLM6.08仍有局限,后续会尝试用其他工具进行HLM的交互作用分析;

2) 在被试选取方面,因数据量的原因仅纳入了一直居家养老和从居家转变为机构养老单向变化的被试进行研究,希望后续有机会对其他被试的代际关系变化进行研究;

3) 由于老年人是本研究的主体,主要考虑了老年人方面的代际关系影响因素,子代层面的影响因素考虑较少.

下载:

下载: